Секция «Исторические исследования и культурное наследие»

9-11 апреля 2025 года в пространстве HSE CREATIVE HUB прошла научная конференция «Теории и практики искусства и дизайна: социальные, экономические, политические и культурные контексты». Кроме традиционных секций и круглых столов в рамках параллельной программы были перформансы, концерты и мастер-классы.

Школа дизайна НИУ ВШЭ и Аспирантская школа по искусству и дизайну организует уже 8 год такой масштабный научный ивент, где собираются и обмениваются своим опытом специалисты сферы искусства и дизайна.

Модератором секции «Исторические исследования культурное наследие» выступила Мария Суворова — аспирант Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ.

Вкратце пересказываем основные тезисы. Ознакомиться с выступлениями целиком можно посмотрев трансляцию в видеозаписях в HSE DESIGN LAB.

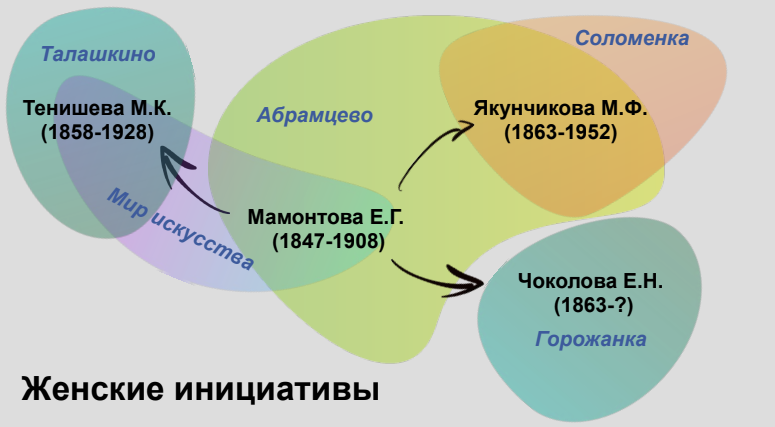

«Женские инициативы по поддержке народных промыслов в России конца XIX — начала XX века»

Вероника Никифорова искусствовед, автор блога «(Не)критично». аспирантка Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ

В докладе на примере проектов дворянства и купечества, включая круг семьи Мамонтовых, исследуется вклад женщин-попечительниц в сохранение и развитие кустарных производств — вышивки, столярного дела и других. Внимание уделено Елизавете Мамонтовой, Марии Тенишевой, Марии Фёдоровне Якунчиковой и Елене Чоколовой. Они представлены как участницы единого движения, чьи совместные усилия анализируются впервые. Рассматривается их влияние на народное искусство, а также роль в женском вопросе эпохи: эмансипация, труд и образование.

Исследуется творчество Натальи Давыдовой и Елены Поленовой, чья художественная деятельность способствовала не только поддержке промыслов, но и развитию неорусского модерна. Значение Давыдовой, связанной с проектами Абрамцева и Талашкина, переосмысливается как важной фигуры движения «Мир искусства».

Доклад формирует комплексное представление о меценатках и художницах, поддерживавших народные промыслы, а также подчеркивает их вклад в популяризацию крестьянского искусства на выставках и его интеграцию в культурное поле России.

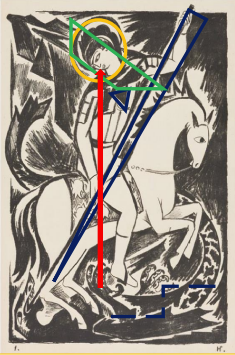

«От метафорического образа к структурной геометрии: композиционные приемы в цикле „Мистические образы войны“ Н. С. Гончаровой»

Мария Нехвядович магистрант первого курса «Современные технологии преподавания дизайна и искусства» НИУ ВШЭ

Цикл литографий «Мистические образы войны» Н. С. Гончаровой занимает особое место в русском искусстве как пример синтеза символизма и новаторской графической техники. Этот цикл, признанный искусствоведами уникальным феноменом в контексте печатной графики рубежа XIX–XX вв., выходит за рамки иллюстративности, предлагая метафизическую интерпретацию военного конфликта через призму религиозно-фольклорного символизма.

Актуальность исследования связана с несколькими аспектами. Во-первых, анализ цикла позволяет изучить переход от метафорического образа к структурной геометрии, предвосхищая конструктивистские принципы. Этот переход — не просто стилистический приём, но смена парадигмы визуального мышления, где композиция становится системой знаков, что актуально для исследований в области семиотики дизайна.

Во-вторых, цикл служит базой для изучения взаимодействия искусства и дизайна, став прототипом для авангардного плаката и текстильного орнамента 1920–1930-х годов. Эксперименты Н. С. Гончаровой с абстракцией в рамках фигуративного искусства позволяют пересмотреть.

Таким образом, исследование цикла «Мистические образы войны» Н. С. Гончаровой способствует пониманию эволюции русского авангарда и предлагает подходы к анализу современных дизайн-стратегий, объединяющих нарратив и абстракцию.

«Конструируя национальное: как в СССР русскую архитектуру придумывали»

Валерия Литовченко искусствовед, историк архитектуры, лектор. Учится в Аспирантской школе по искусству и дизайну НИУ ВШЭ

7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве прошел военный парад. На нём Иосиф Сталин выступил с речью, в которой символически призвал на помощь Красной Армии шестерых героев русской истории, четверо из которых жили во времена Древней Руси. Данное событие стало отправной точкой для процесса символического синтезирования древнерусского и советского искусства, ярко и самобытно проявившегося в отечественной архитектуре второй половины XX века.

Зодчество СССР шло в эту сторону разными путями: через восстановление разрушенных в годы Великой Отечественной Войны храмов Древней Руси и проектирование военных мемориалов с использованием наиболее распространённых мотивов русской национальной традиции (мерлоны в виде ласточкиного хвоста, гирьки и полуциркульные формы закомар, башенные объемы, элементы декоративно-прикладного искусства), через создание, подобно Джорджо Вазари, «жизнеописаний наиболее знаменитых» русских архитекторов предшествующих столетий, через разработку типологии жилого деревянного строительства наподобие русских изб с налётом сказочного, и так далее.

Всё это в существенной степени продолжает определять обывательские представления о русском национальном каноне в отечественном зодчестве и по сей день. Причины, способы и форматы подобного конструирования прошлого и настоящего в советской архитектуре будут рассмотрены в докладе. Предполагается демонстрация неопубликованных архивных документов, собранных автором за годы изучения означенной темы.

«Социальная идентичность как формфактор для проектирования средовых объектов: анализ артефактов Чувашской культуры»

Мария Копышева магистрант 1 курса кафедры дизайна мебели РГХПУ имени С. Г. Строганова, совладелец семейной мебельной мастерской «Mebel Nice»

В России растёт интерес к локальным традициям, появляются предметы, использующие культурный код. Государственная политика поддерживает национальную культуру через гранты и инициативы. Мой предмет исследования — Чувашская республика и его народ — один из крупнейших финно-угорских в России, проживающий в центральной части, на берегу Волги. Обладают самобытной культурой, языком тюркской группы, уникальной вышивкой и руническими знаками.

Однако материальная культура остаётся малоизученной в контексте адаптации к современному дизайну. Именно поэтому были произведены исследования:

— История и культура. Выявлено, что ключевые символы отражают культуру и быт.

— Руническая письменность. Чувашские руны использовались в вышивке, архитектуре и быту. Труды А. А. Трофимова подтверждают их древность и смысловую нагрузку.

- Тенденции. Отмечен тренд на использование региональных кодов в дизайне, но Чувашия не представлена

- Полевое исследование. При изучении чувашского наследия посещены: Российский этнографический музей и Всероссийский музей декоративного искусства. Во втором традиционный чувашский пивной ковш атрибутирован как предмет поволжских народов без точного указания происхождения.

Научные труды (Иванова В.П., Николаева В.В., Димитриева В.Д.) сосредоточены на этнографии и языкознании, но прикладные аспекты изучены недостаточно. Локализация через культурный код востребована, однако этнические мотивы в дизайне требуют осмысленного подхода, а не формального заимствования.

«Миниатюрная живопись: краткий исторический экскурс, функции, восприятие и перспективы в арт-сфере»

Екатерина Шамакова арт-менеджер, куратор, арт-медиатор, коллекционер, выпускница программы магистратуры ВШЭ по специальности «Менеджмент в индустрии впечатлений», выпускница программы повышения квалификации по специальности «Арт-медиация» в Государственном Русском музее, основатель проекта «Арт Мини»

Термин «миниатюра» произошел от «minium». Изначально миниатюрами называли изображения, украшавшие древние рукописи и манускрипты. Для их отделения от текста использовали красную краску — сурик (minium), отсюда и наименование.

В XI–XII веках миниатюры использовались в иконописи. С появлением печати и литографии миниатюрная живопись перенеслась на декоративное искусство, в особенности на портреты (медальоны, шкатулки и табакерки).

По Артхиву, миниатюра — произведение живописного искусства, умещающееся в ладонь, а его площадь не превышает 100 кв. см. Другие специалисты определяют размер как не превышающий 30–40 см. Поэтому однозначного термина пока не установлено.

Миниатюра считается полноценным произведением. Однако известные художники используют миниатюры в качестве этюдов к большим полотнам.

Восприятие маленьких картин пока не изучено, но существуют научные данные о восприятии маленьких вещей в целом.

* Во-первых, маленькие вещи считаются милыми. * Во-вторых, милые вещи вызывают чувство безопасности и возможности контроля. * В-третьих, миниатюрные версии больших вещей чаще всего соотносятся с игрушками и вызывают чувство ностальгии по детству. * В-четвертых, двойственность ощущений: внешность и дизайн привычны и знакомы глазу человека, а размер — незнаком и непривычен. Возможно, данные тезисы находят применение к восприятию миниатюрных картин.

Арт-дилер Т. Танатарова утвердила, что миниатюрные картины могут стать актуальной тенденцией в продажах искусства, приведя следующие аргументы:

- Легкая логистика. Миниатюрную картину легче поместить в любую точку пространства как в текущем, так и при переезде.

- Запрос на присваивание пространства. Декорируя пространство, в том числе небольшими картинами, человек испытывает чувство присваивания текущего пространства, в котором он находится, а большие вещи вызывают чувство нагромождения.

Возникает широкая перспектива изучения восприятия и места миниатюрных картин в арт-сфере и их влияния на арт-рынок.

Мероприятие прошло 9–11 апреля 2025 года в пространстве HSE CREATIVE HUB.

Подробнее об этом и других событиях, проходящих на площадке HSE CREATIVE HUB, можно узнать на сайте https://creative.hse.ru/hub.