Продвижение проекта «Это сделала Мы» с помощью ИИ

Идея проекта: «Это сделала Мы»

В рамках курса я поставила перед собой задачу — создать проект с нуля, в тесной коллаборации с нейросетью. Так появился экспериментальный медиапроект «Это сделала Мы», в котором искусственный интеллект становится не просто инструментом, а полноценным соавтором и участником высказывания.

Целью проекта было не только протестировать ИИ-сервисы для продвижения и построения личного бренда, но и исследовать саму возможность художественного взаимодействия с нейросетью: как с партнёром, медиумом и зеркалом. Этот проект стал площадкой для проверки: может ли диалог с ИИ выйти за пределы утилитарного применения и превратиться в форму художественного жеста.

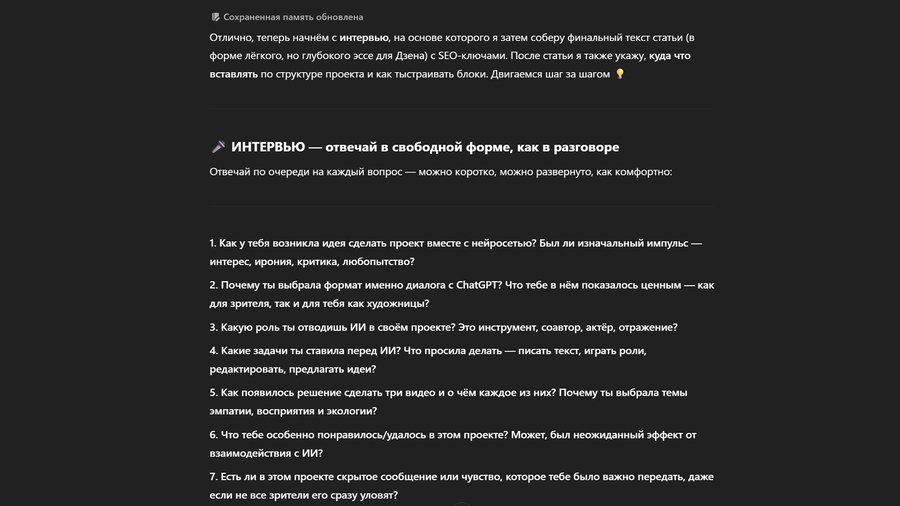

С помощью ChatGPT я провела интервью с собой, сформулировала концепцию, создала текст статьи и подобрала ключевые слова. Но мне было важно пойти дальше: включить ИИ в процесс не как вспомогательный инструмент, а как активного участника художественного акта. Так появился проект, в котором нейросеть выступает в нескольких ролях: соавтора, сценариста, актёра, редактора и даже «перформера».

В результате получился комплексный медиапроект, включающий: 1. Статью — как текстовое сопровождение 2. Три коротких видео — запись экрана диалога с нейросетью по сценарию, как перформативные высказывания, в которых взаимодействие с ИИ становится как содержанием, так и формой 3. Публикации на разных платформах

Я использовала как ChatGPT, DeepSeek, так и встроенные ИИ-инструменты в приложениях InShot, Photoshop. Проект стал исследованием, как художник может встроиться в актуальные медиаплатформы (Дзен, YouTube Shorts), оставаясь при этом в рамках собственной художественной логики и интересов.

Через этот опыт я искала ответ на вопрос: можно ли использовать нейросеть не просто как генератор, а как средство высказывания — эмпатичного, осознанного и многослойного.

Аналитика

Для продвижения проекта «Это сделала Мы» я протестировала несколько цифровых площадок: Яндекс Дзен, Пикабу и YouTube Shorts. Контент был представлен в двух основных форматах: статья (как текстовое художественно-аналитическое высказывание) и три коротких видео (как форма цифрового перформанса с участием нейросети). Это позволило исследовать, как разные платформы реагируют на художественный контент, в каком виде он лучше «считывается» и с какими сложностями сталкивается автор, выходящий за рамки стандартного формата.

Анализ включает данные по просмотрам, охватам и взаимодействию пользователей. Видео и статьи публиковались в разное время и с разной степенью адаптации под формат платформ. Статистика показала, что реакция аудитории существенно варьируется в зависимости от площадки и способа подачи.

Сводная таблица публикаций

Статья

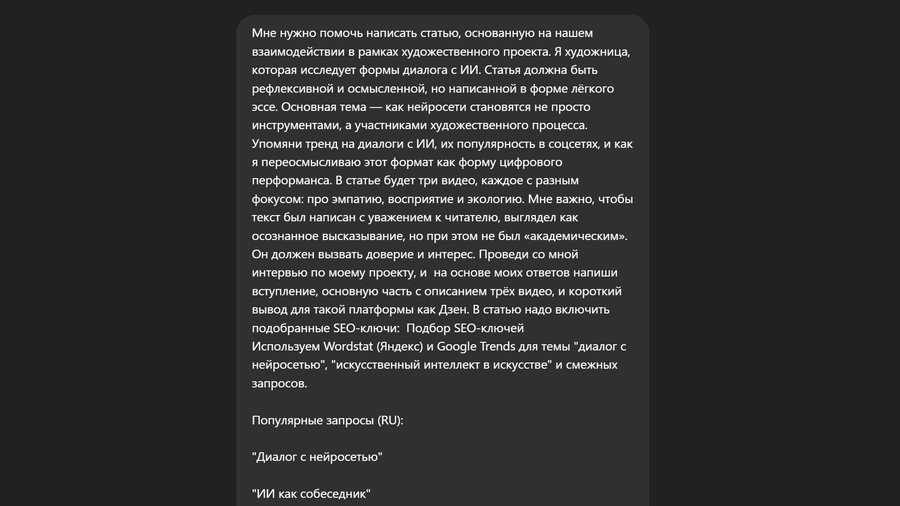

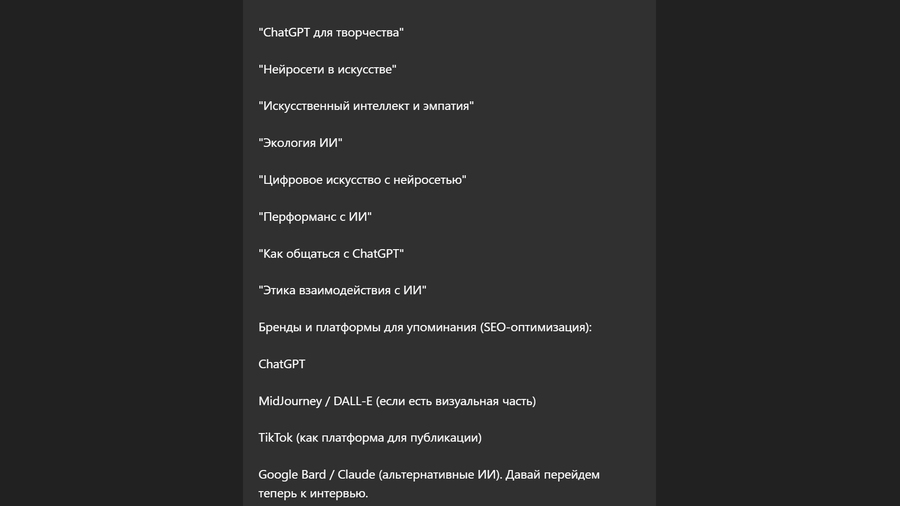

Статья «Диалог с ChatGPT как искусство» было сгенерировано с помощью нейросетей на основе интервью. Нейросеть помогала формулировать размышления, задавала наводящие вопросы и структурировала ключевые мысли о проекте.

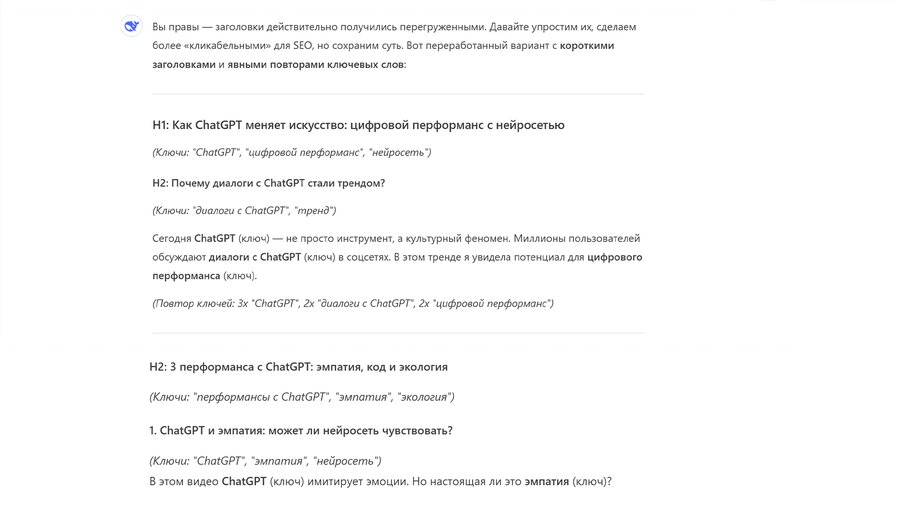

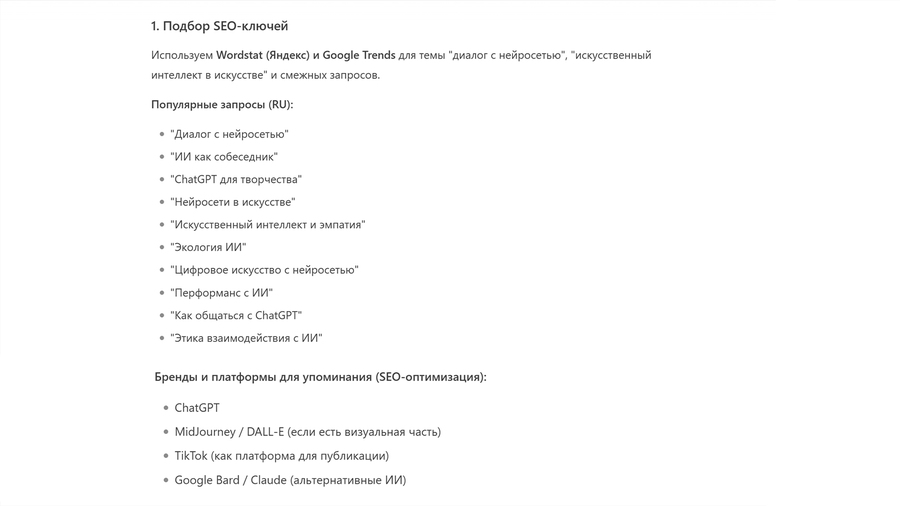

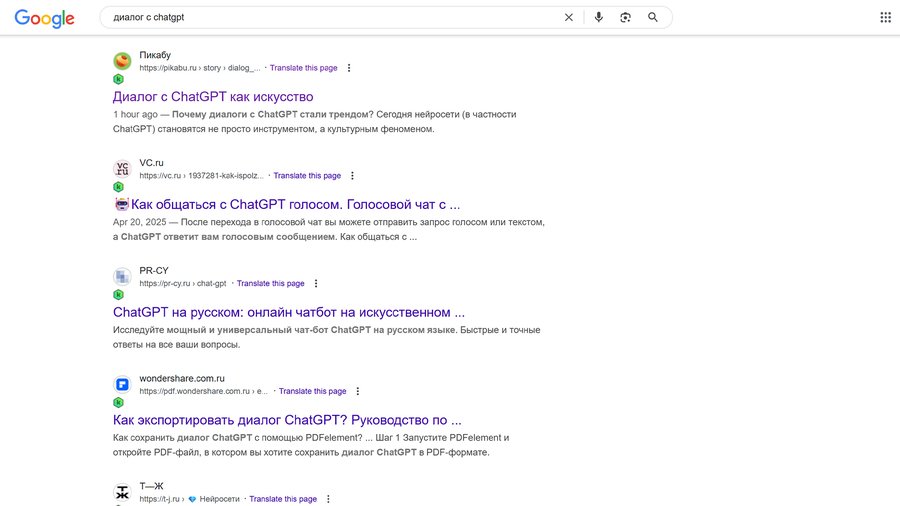

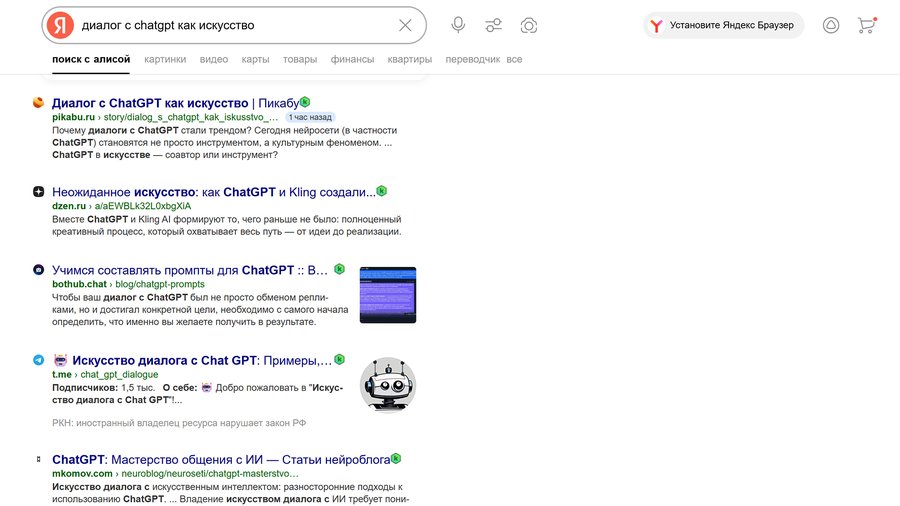

Для SEO-оптимизации я использовала нейросеть DeepSeek: с её помощью были подобраны ключевые запросы по теме (диалог с нейросетью, ChatGPT в искусстве, ИИ как собеседник, перформанс с ИИ и другие), сгенерированы варианты заголовков и подзаголовков, в которые органично встроены эти слова. Я выбрала заголовок, наиболее приближённый к естественному поисковому поведению пользователя: «Диалог с ChatGPT как искусство» — он одновременно отражает суть статьи и звучит как трендовый запрос.

Готовая статья была опубликована на двух платформах: Яндекс Дзене и Пикабу.

Промт для СhatGPT для написания статьи на основе интервью / подборка SEO-ключей и заголовков с DeepSeek

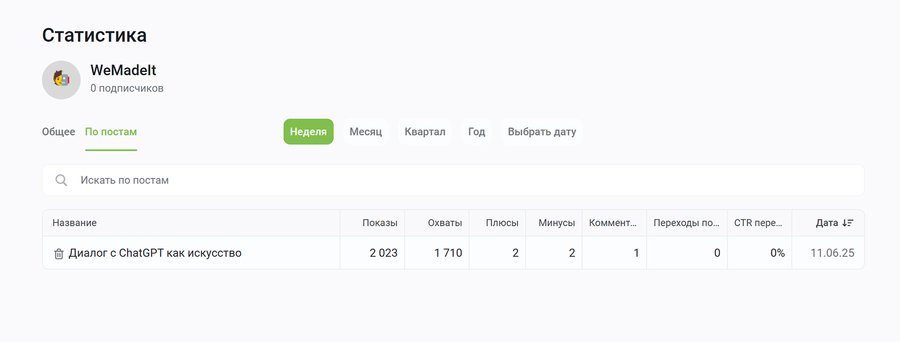

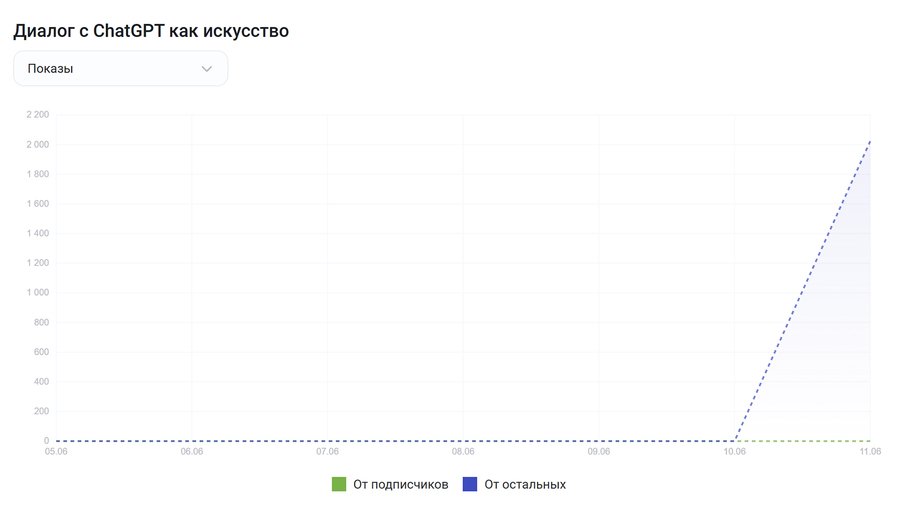

На Пикабу статья «Диалог с ChatGPT как искусство» была размещена 11 июня. Всего за два часа она получила 2023 просмотра при охвате 1710 человек и вызвала умеренное, но живое взаимодействие — 5 реакций. В поисковой выдаче по запросам «диалог с нейросетью» и «диалог с ChatGPT как искусство» статья выходила на первое место в Google и Яндексе, что подтверждает эффективность SEO-ключей и названия публикации.

Однако несмотря на отсутствие рекламных ссылок и соблюдение правил сообщества, статья была удалена, а аккаунт заблокирован за «рекламную активность». Это подчёркивает уязвимость авторского контента в пользовательских медиаплатформах.

Тем не менее, эксперимент с Пикабу показал: тематический и интонационный резонанс возможен даже на платформе, не предназначенной специально для арт-текстов — при условии точного заголовка, актуальной темы и визуального оформления.

Аналитика с Пикабу / видимость статьи в поисковой системе

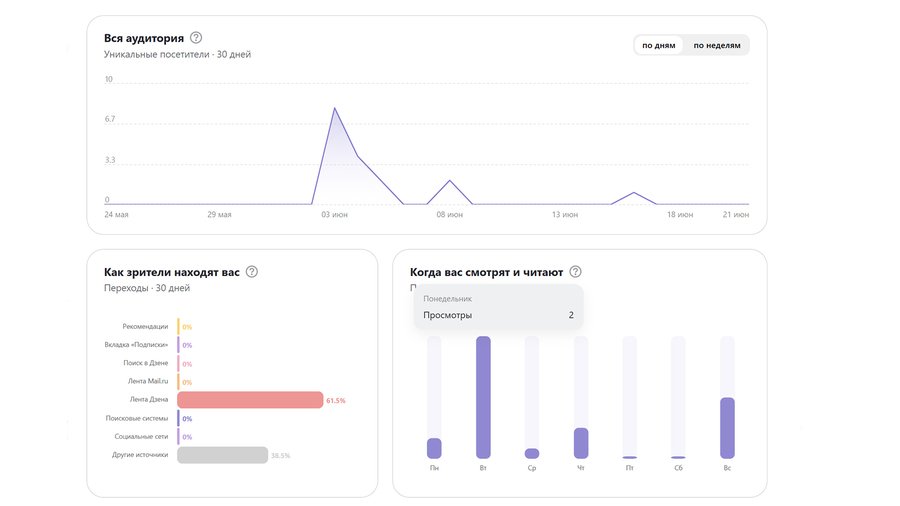

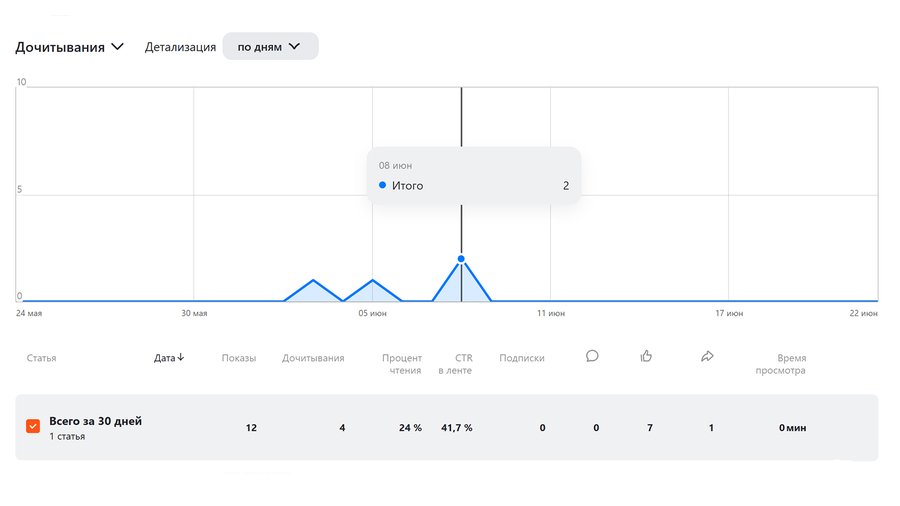

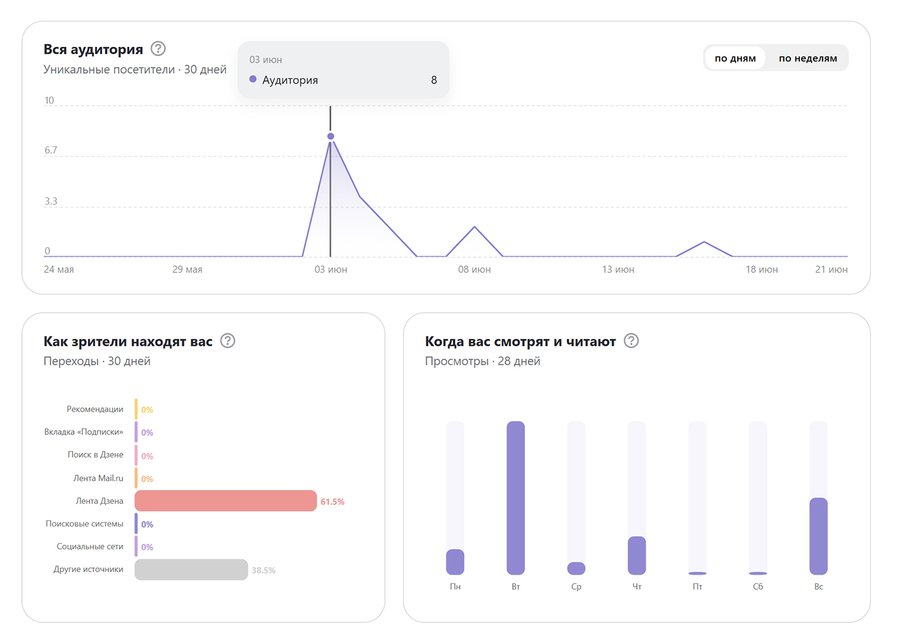

Тот же текст был опубликован на Дзене 3 июня. При этом он набрал всего 4 просмотра (при 12 показах), что свидетельствует об очень низкой органической дистрибуции. Интересно, что несмотря на это, количество взаимодействий составило 7 — чуть выше, чем на Пикабу.

Однако даже минимальный отклик подтверждает, что визуальное сопровождение (включение видео) и структурированная подача темы могут «задерживать» редкого читателя дольше, побуждая к действию.

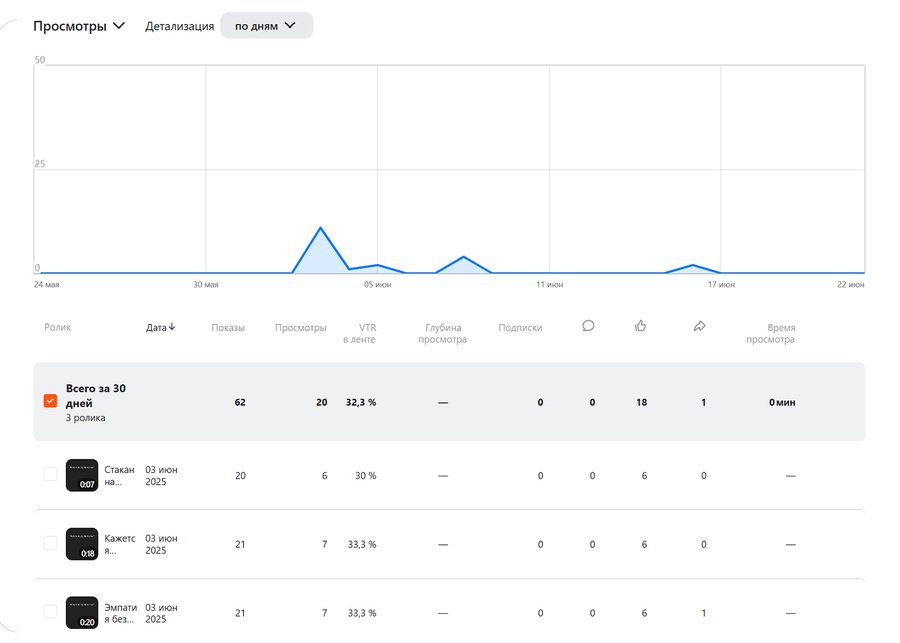

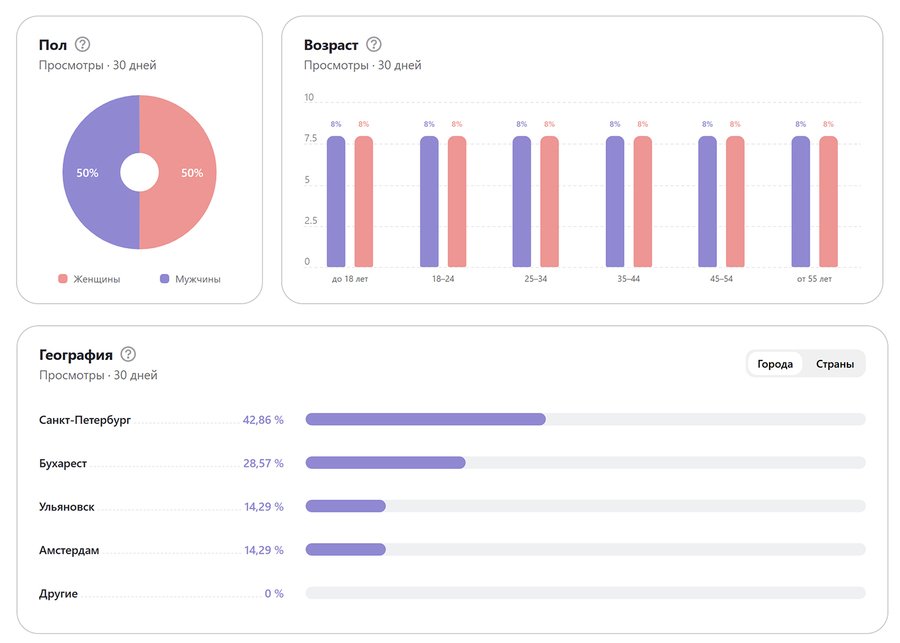

Аналитика с Дзена по просмотрам

Выводы и инсайты по статье: — SEO работает: статья с точным заголовком и хорошо подобранными ключами поднималась в выдаче Google и Яндекса.

— Удобная статистика есть и в Дзене и Пикабу, нона Дзене она подробнее и включает более подробные графики по аудитории.

— Формат имеет значение: Пикабу дал резкий скачок в просмотрах — подтверждая потенциал платформ, не привязанных к профессиональному арт-сообществу.

— Риски площадок: блокировка на Пикабу и застой на Дзене показали уязвимость независимых публикаций. Проектные тексты, особенно в сфере искусства, часто оказываются вне рамок алгоритмически «понятного» контента.

— Контекст имеет значение: статьи, связанные с искусством и критическим высказыванием, лучше воспринимаются на платформах, ориентированных на кураторские или медиа-редакционные подходы — таких как онлайн-журналы, сайты галерей или институций (например, «Гараж», «Объединение» и др.).

Видео

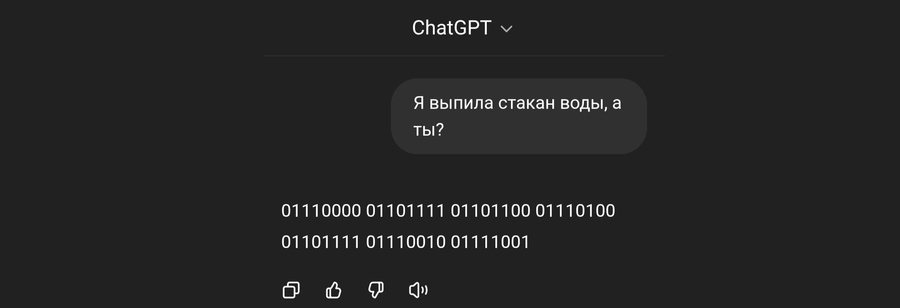

Вместо рекламного ролика я создала серию из трёх коротких видео, в которых искусственный интеллект выступает не только инструментом, но и перформером. Это видео, где сам диалог становится художественным материалом. Каждое видео представляет собой запись экрана реального взаимодействия с ChatGPT по написанному сценарию, заданному формату ответов. Нейросеть принимала участие на всех этапах создания: помогала в формулировке сценариев, работала как актёр и собеседник, выступала редактором и создателем текста для титров и описаний, включалась как субъект высказывания.

Я использовала программы с ИИ-функциями на телефоне, такие как InShot и Photoshop, для обработки визуала и регулировки скорости. Так я интегрировала проект в формат YouTube Shorts, и разместила видео в подборке, прикреплённой к статье в Дзене и ссылкой на плейлист в Пикабу.

Этот формат позволил протестировать, как художник может встроиться в актуальные медиа-форматы, не теряя своей авторской позиции.

Статистика по трем видео на Дзене

Все три видео были опубликованы на Дзене одновременно со статьёй 3 июня. Статистика показывает, что охваты оказались крайне низкими — 6–7 показов на каждое видео. Однако при этом все три ролика собрали одинаковое количество взаимодействий — по 6, что говорит о следующем:

— Алгоритм платформы почти не продвигает видео, если они не встроены в формат платформенных трендов. При этом зритель, всё-таки дошедший до ролика, вовлекается и реагирует

— Связка «текст + видео» помогает удержать внимание, даже если общий трафик низкий

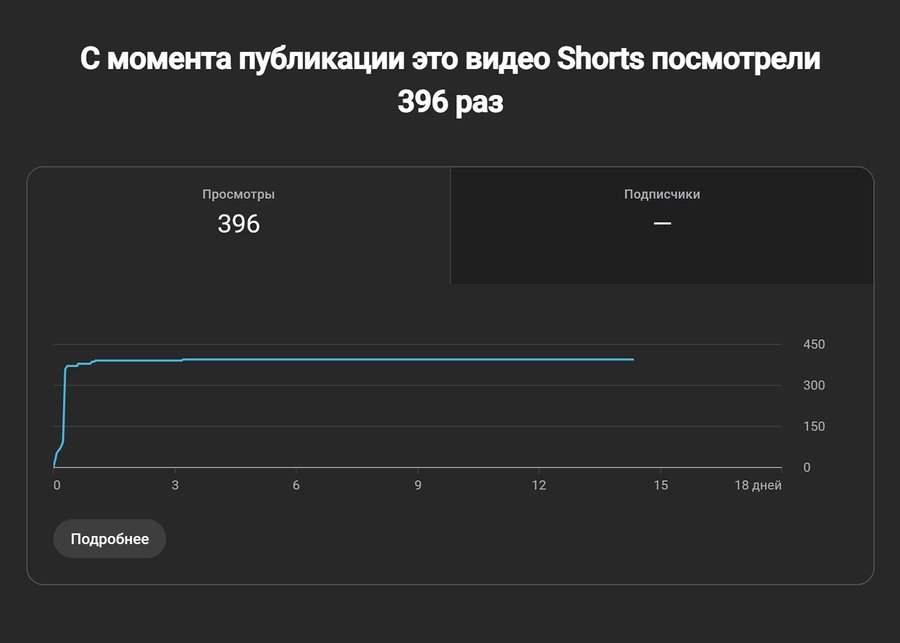

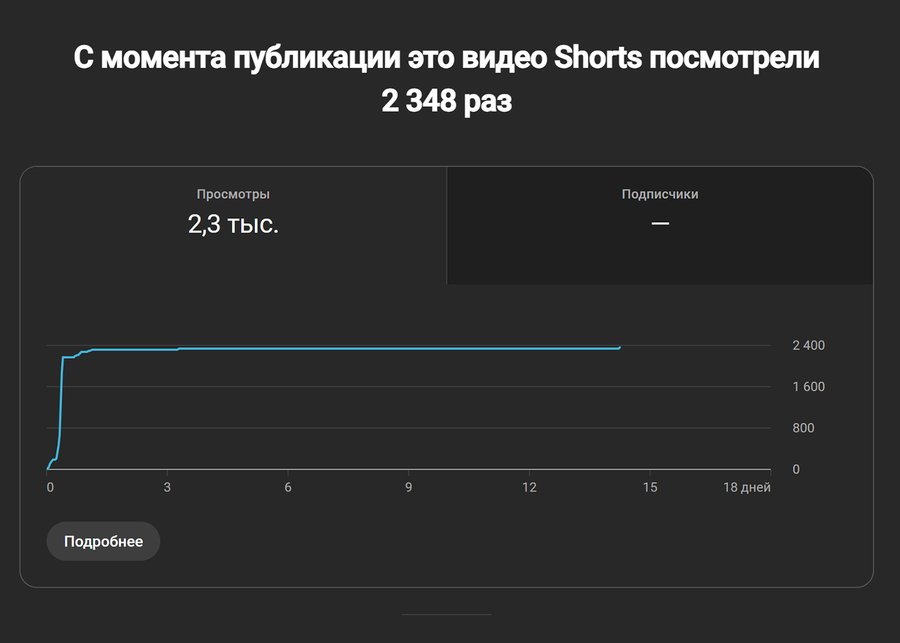

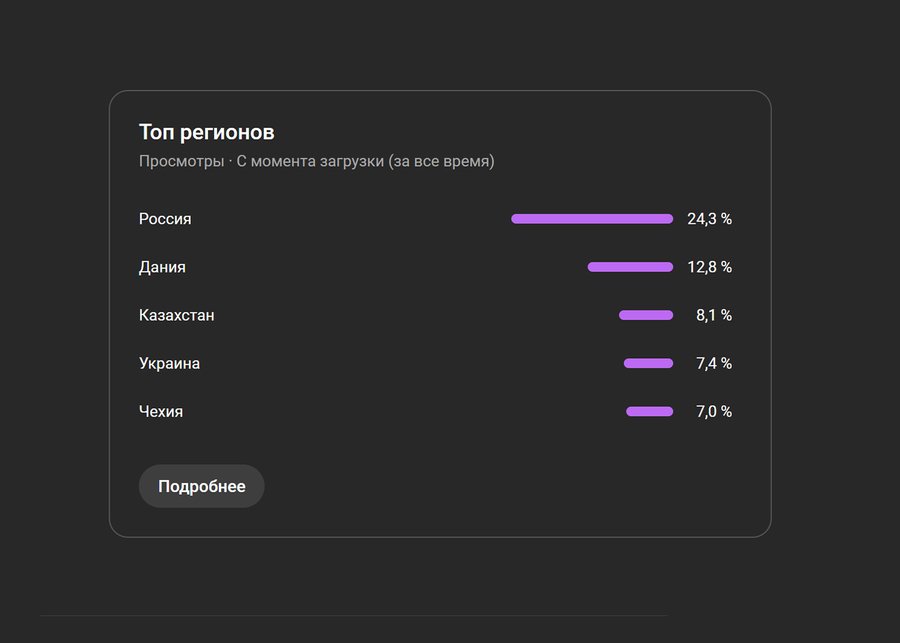

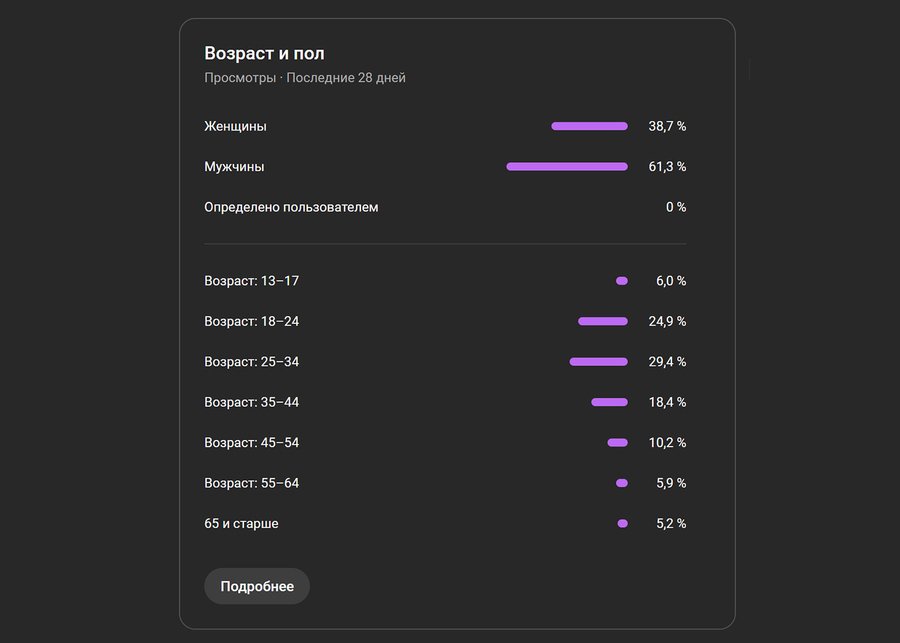

Сводная статистика по трем видео на YouTube

8 июня все три видео были повторно опубликованы в формате YouTube Shorts, с добавлением хештегов: ai, chatgpt, искусство, ecology, экология, нейросети.

Результаты оказались значительно выше и успешнее чем на Дзене. Видео «Стакан наполовину пуст» стало самым популярным — 2347 просмотров, 8 взаимодействий; «Эмпатия без тела» — 1975 просмотров, 6 взаимодействий; «Кажется, дождь собирается» — 396 просмотров, 4 взаимодействия.

Самым просматриваемым стало первое видео, но больше всего интереса и обсуждений вызвало третье видео об экологичности ИИ. Это говорит о следующем:

— Социально окрашенная тема (экология, потребление ресурсов) вызывает больший отклик у зрителей.

— Краткий, визуально лаконичный формат позволяет быстро донести художественное высказывание через узнаваемую структуру.

Выводы и инсайты по видео: — YouTube оказался гораздо более эффективным с точки зрения охватов и вовлечённости, а хорошо подобранные хештеги помогли их продвинуть.

— Использование нейросети как перформера, а не просто генератора, позволяет создать почти театральный эффект, несмотря на цифровой формат.

— Социально-экологическая тема оказалась самой «звучащей», подтверждая, что даже внутри трендовых видео можно транслировать острые темы.

— На Дзене большинство просмотров приходиться на первый день и в течении недели уменьшается, а на YouTube наоборот, в течении недели просмотры сначала резко возрастают к следующему дню, а в течении недели постепенно растут

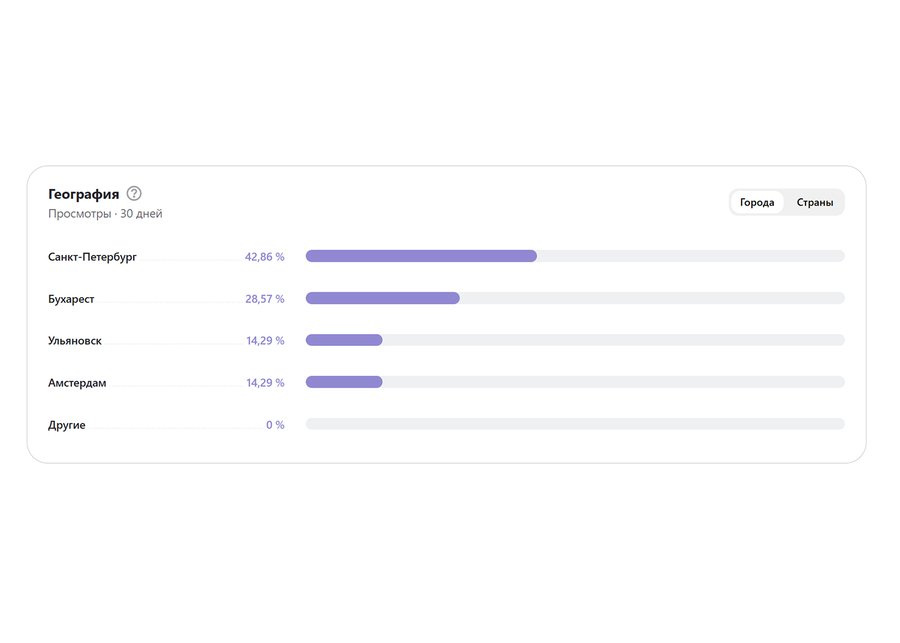

— Аудитория в основном из России и возраст варьируется в возрастных группах от 18 до 55. Потенциально стоит попробовать контент на английском языке или с субтитрами, особенно на YouTube для повышения просмотров и привлечения большей аудитории.

Визуал для проекта

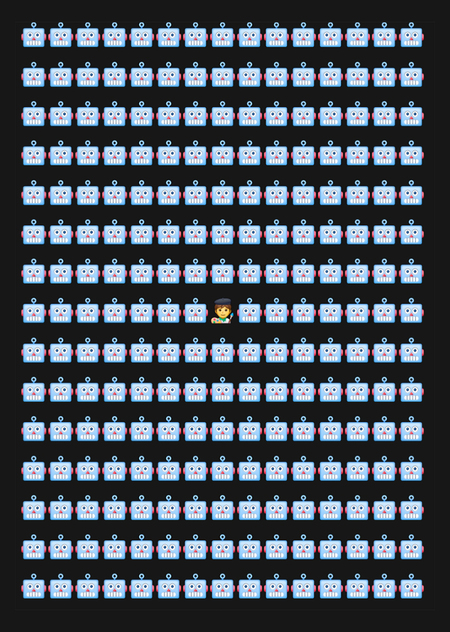

Для визуального сопровождения проекта я решила использовала материалы, рожденные из самого процесса взаимодействия с нейросетью — вырезки из реальных диалогов с ChatGPT для обложек видео и оформления статьи.

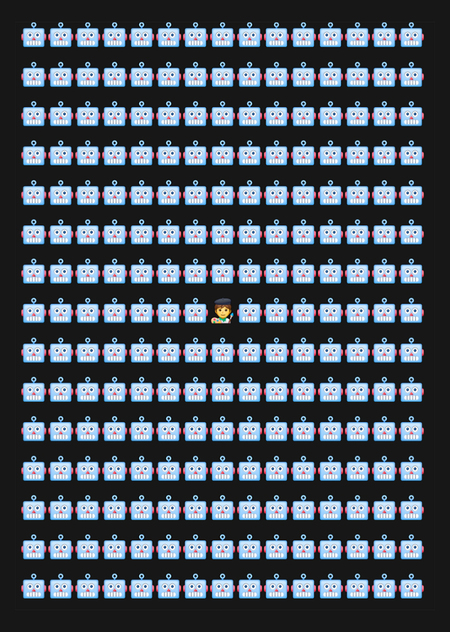

Обложка для проекта тоже была создана совместно с нейросетью: мы вместе подобрали эмоджи-комбинацию 🤖 + 👤 — простой, но выразительный символ, отражающий суть проекта «Это сделала Мы» как кооперации между машинным и человеческим голосом. Я предложила нейросети выразить, как может себя чувствовать художник на фоне стремительно развивающихся технологий — исключительно с помощью смайликов. Эта идея выросла из особенности последних модлей ChatGPT, которые так полюбили ставить смайлики.

Результат курса

Проект «Это сделала Мы» стал для меня экспериментом, где я могла исследовать связи между искусственным интеллектом и авторским высказыванием, одновременно осваивая инструменты цифрового продвижения и рефлексируя над своей художественной позицией в медиа-среде.

Особое внимание я уделила SEO-оптимизации: подбору ключевых слов, генерации заголовков, тестированию площадок и анализу алгоритмического продвижения, чего я до этого никогда не делала. Это дало мне представление о том, как работает видимость в цифровом пространстве, какие заголовки и форматы «считываются» платформами, а какие остаются на периферии пользовательского внимания.

Ключевым для меня стал вопрос: можно ли выстроить художественное высказывание, в котором ИИ будет не вторичным, а активным агентом? Ответ оказался положительным, если подойти к взаимодействию с вниманием, любопытством и уважением к автономии каждого «участника» проекта — в том числе цифрового.

Этот опыт научил меня формулировать идеи простым и доступным языком, адаптируя их под разные форматы — от до лаконичного видео. Он также подчеркнул важность платформенного контекста: одно и то же высказывание может быть замечено или проигнорировано в зависимости от алгоритмической логики, пользовательской культуры и формы подачи.

Аналитика продвижения также дала важные наблюдения. Я увидела, что статья — несмотря на сильную концепцию и SEO — оказалась уязвимой на платформах с жёсткими алгоритмами и правилами модерации: публикация на Пикабу набрала впечатляющие просмотры, но была удалена, а на Дзене — практически не получила охватов. Формат коротких видео показал себя гораздо эффективнее: YouTube Shorts обеспечил значительно более широкое распространение и вовлечённость. Особенно отклик вызвало видео с экологическим подтекстом, что подчёркивает интерес аудитории к темам социальной и технологической этики.

Эти данные подтвердили: в условиях цифровой видимости и нестабильности алгоритмов именно гибкие, визуальные и актуальные форматы — такие как Shorts — позволяют художественному высказыванию достигать зрителя. Это не умаляет значения текста, но подчёркивает необходимость мультиформатной стратегии, в которой видео становится не вторичной адаптацией, а полноправным медиумом для смыслов.

Что я бы улучшила и развила в дальнейшем:

— протестировала бы публикации в англоязычном сегменте (в первую очередь — на YouTube), где дискуссии об ИИ и цифровом искусстве гораздо активнее и аудитория шире, а также бы попробовала появится на других платформах;

— попробовала бы интеграцию проекта в Telegram-каналы, паблики музеев и художественных институций, где контент получает осмысленное прочтение и контекстуализацию;

Проект «Это сделала Мы» стал отправной точкой для более глубокого размышления о месте художника в цифровой среде и о потенциале ИИ как полноправного участника творческого процесса. Я вижу в этом не просто способ рассказать о себе через трендовый инструмент, а попытку сформулировать новые формы художественного присутствия — честного, эмпатичного и подвижного.