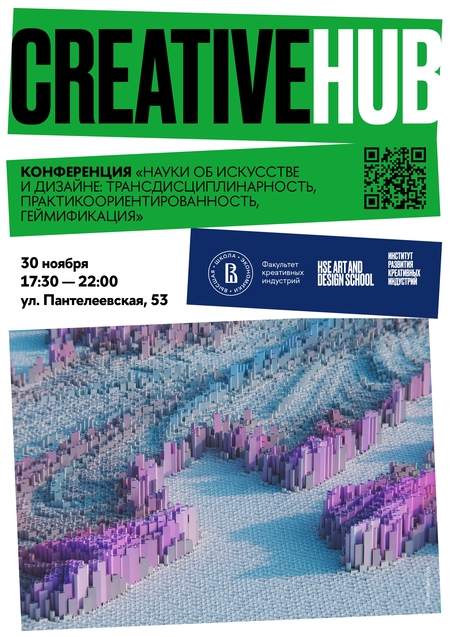

Конференция «Науки об искусстве и дизайне»

30 ноября в HSE CREATIVE HUB прошла конференция «Науки об искусстве и дизайне: трансдисциплинарность, практикоориентированность, геймификация», которая представляет собой день открытых дверей Аспирантской школы по искусству и дизайну в расширенном формате. Программа открылась большой дискуссией, посвященной границам научного знания и междисциплинарной оптике, роли научного журнала в образовательном поле и тому, как привычные академические форматы реагируют на вызовы современности.

Дискуссия «Границы научного знания: трансдисциплинарность, практикоориентированность, геймификация»

На дискуссии с представители журналов V—A—C Sreda и журнала ВШЭ по искусству и дизайну (HSE University Journal of Art & Design) обсудили роль научного журнала в образовательном поле и то, как привычные академические форматы реагируют на вызовы современности.

Участники: Ирина Сахно, Даниил Бельцов, Валерия Конончук, Светлана Сальникова.

Модератор: Людмила Алябьева

Герметичность наук и трансдисциплинарность

Даниил Бельцов, главный редактор онлайн-журнала V—A—C Sreda, считает, что проблема многих сегодняшних медиа — это герметичность. Даниил говорил о том, как важно объединяться, смотреть под другим углом на те или иные вещи. Этому может помочь обращение к темам, которые на первый взгляд кажутся маргинальными или недостойными обсуждения на каком-то высоком уровне.

Лера Конончук, старший научный сотрудник фонда V-A-C, видит в герметичности возможность для развития, потому что в ней самой заключены какие-то силы сопротивления, которые её пытаются нарушить.

Трансдисциплинарность Лера считает не новым явлением и приводит в пример появление такого направления как кибернетика. Кибернетический подход проникает как система в очень разные науки, заставляя их соизмеряться друг с другом. И после 50-х годов прошлого века, после кибернетического движения, начинается критика трансдисциплинарности. Для анализа трансдисциплинарности нужны сложные инструменты. Замкнутость и герметичность вместе со стремлением к полному связыванию всего со всем существуют вместе и одновременно.

«Я помню вызывающий текст Даниила Дондурея в журнале „Арт Хроника“ в нулевых годах, он мне очень запал душу. Он говорит, что цензура полезна для искусства. Это был год, наверное, 2006-й, когда шли цензуры и закрытие выставок типа „Осторожно, религия“, „Запрет на искусство“. Мы сейчас, конечно, по прошествии лет по-другому смотрим на этот вопрос».

По мнению Светланы Сальниковой, дизайнера одежды и основательницы бренда fy: r, междисциплинарность довольно пугает. «Для того, чтобы иметь возможность и уверенность работать с разными методами и в разных сферах, нужно хотя бы где-то чувствовать себя уверенно. И я думаю, что строгие рамки герметичности как раз и заставляют тебя сделать хорошо хотя бы в одном месте сделай, а дальше уже можно переходить за границы».

Людмила отметила, что исследователей теории моды часто ставят под сомнение, ровно как и сам феномен. «Действительно ты ощущаешь себя постоянно немного самозванцем внутри академии, потому что как будто зашёл на территорию, которая тебе принципиально не по чину. Мне кажется, что это самозванство касается не только теории моды».

Лера упомянула еще об одной трудности, которая мешает в некоторых случаях нарушать границы дисциплины.

«На одной из лабораторий известный российский социолог говорил о том, что трансдисциплинарность невозможна, потому что между дисциплинами вы никогда не сможете добиться единства понимания некоторых ключевых понятий. И вы не найдёте этой срединной земли, либо постоянно будете возвращаться к прояснению понятий и не сможете двигаться дальше»

Насколько формат научного журнала требует реформы? Способен ли он ухватить ткань живой науки?

Ирина Сахно, академический руководитель магистерской программы «Практики современного искусства» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, полагает, что должен быть духовный горизонт высокого академического знания, к которому мы стремимся всю жизнь. С другой стороны, мы сейчас живём в огромном пространстве научно-популярного знания, и появилась новая визуальная оптика, через которую нам хочется очень быстро получить информацию.

Ирина добавила, что традиционно очень долгие годы мы существовали в пространстве текстоцентричной культуры. И умение работать со сложными текстами всегда было. Всегда есть какой-то небольшой процент людей, который будет продираться сквозь смыслы. «Мне кажется, что основная задача современной науки и научного журнала в том числе — это продуцировать новые смыслы. У читателя, наверное, должен быть такой минимальный культурный шок, когда он читает статью и находит абсолютно новые исследовательские векторы».

«И, к сожалению, я недавно открыла Bookmate и обнаружила, что у них есть оценка „скучно“, и обратила внимание, что очень много стоит „скучно“ на тексте Ханны Арендт, и это меня немножечко озадачило, потому что я не знаю, как весело писать о тоталитаризме».

Людмила: «Невероятное удовольствие от текста, когда ты понял, что ты вообще читаешь. У меня было такое на первом курсе истфилла РГГУ, когда я читала Бахтина. Я готовилась к экзамену, не побоюсь этого слова, по „Теоретической поэтике“, читала Бахтина, и в какой-то момент я поняла, что я ничего не понимаю, и я зарыдала. Я читала несколько дней, сидя одна в квартире, и наконец-то в какой-то момент я поняла! Это удовольствие до сих пор помню, удовольствие от того, что это случилось наконец-то. И, конечно, ничто с этим не сравнится».

Ирина: «Барт писал, что удовольствие от текста — это лёгкое, комфортное чтение. Но наслаждение от текста (оргазм, если буквально перевести с французского) — это огромный читательский труд. В качестве примера он приводил модернистские тексты, постмодернистские тексты, все нелинейные тексты. Когда ты читаешь Милорада Павича, ты можешь с середины открыть текст, и тебе совершенно не нужен сюжет, но ты получаешь удовольствие от этого совершенно потрясающего вкусного языка».

Светлана считает, что сложные тексты не только интересно читать, но их интересно и обсуждать.

«Обсуждение в научном поле, обсуждение с исследователями — это самое интересное в том, чем мы занимаемся. Потому что если текст простой, то ты его понял, твой коллега понял его примерно так же, то что там обсуждать? А сложные тексты — это дебаты на несколько часов, которые, наверное, и рождают новое знание».

The Gay Science и нюансированный взгляд на российскую культуру

Даниил рассказал, что идея журнала V—A—C Sreda была сформулирована как нюансированный взгляд на российскую культуру. И редколлегия руководствовалась двумя возможными стратегиями. Первая стратегия была в том, чтобы брать условно сложные тексты и писать о них на простом языке. А вторая стратегия — брать темы, которые условно не принято обсуждать в высоком научном сообществе и использовать для анализа этих тем язык, который позволяет взглянуть на них иначе. Sreda отталкивается всегда от темы, а не столько от сложности или простоты того или иного текста.

Лера предложила использовать для анализа научного языка не систему «простой-сложный», а четверичную систему по двум осям. «На одной оси будет простой и сложный, а на другой —сухой и дерзкий/весёлый. И тогда на её пересечениях будет четыре разных варианта, которые могут получиться. Самый, конечно, неинтересный — это простой и сухой. Есть сложный и сухой — это классические научные журналы. Есть простой и весёлый, а есть сложный и весёлый/дерзкий. Сложный и весёлый/дерзкий — это тот горизонт, к которому мы все бы хотели стремиться в научности, это такой The Gay Science».

По наблюдениям Леры, соединение сложности и дерзости бывает, когда есть довольно крепкий редакционный совет и позиция у редакторов.

«Я, конечно, вспоминаю такой образцовый журнал по искусству, как October. Многие могут не соглашаться с политикой редакции, но нельзя отрицать, что это один из самых интересных и влиятельных журналов, которые существовали в области теории и философии искусства. Почему? Потому что у авторов была зачастую полемическая, но позиция. И вот когда эта позиция есть, её участники горячо её отстаивают, тогда журнал может быть и сложным, и интересным».

Ирина добавила, что в рамках этого журнала как раз зарождалась полемика о новой истории искусства — то, что потом выродилось в целую школу Visual Studies. Там печатались совершенно блестящие искусствоведы и культурные антропологи.

Куда и как вписать маргинальные жанры?

Людмила говорит, что несмотря на то, что нам хочется веселой науки, мы ориентируемся на определённый жанр, который складывался десятилетиями, не мы его придумывали, не нам его и убивать. Тем не менее кажется, что есть и другие форматы, и жанры, которые не навредили бы науке, но научные журналы как будто им сопротивляются.

Людмила задала вопрос спикерам, заслуживают ли маргинальные жанры участия в научных журналах? Или член редколлегии не хотят экспериментировать с такого рода форматами, потому что есть опасность ухода в научпоп?

Ирина: «Конечно, мне хотелось бы получать нестандартные оригинальные тексты, и концепция журнала предполагает, что мы представим визуальный лексикон мирового искусства и, прежде всего, тем, которые оставались на полях фундаментальных знаний. Будет очень здорово, если к нам пойдут такие авторы, но сначала мы должны заслужить определённую репутацию».

Насчёт опыта «Художественного журнала» Лера высказалась так: «„Художественный журнал“ — это эссеистские тексты, это такой аналитический журнал, ненаучный, довольно свободный в своей в трактовке того, какие туда могут попадать вещи. Там есть редакционный совет, который предлагает темы номеров как в любом журнале, и там есть фигура главного редактора, который так или иначе своей пассионарностью и преданностью когда-то выбранному формату ведёт этот журнал сквозь десятилетия. Ни один научный журнал по искусству сегодня не представляет собой такого важного среза всего того, что в искусстве происходило, по сравнению с „Художественным журналом“ во многом благодаря тому, что он — это действительно такое измерение температуры в палате, но при этом аналитическое измерение».

Логос: художники как исследователи

Через месяц выходит выпуск журнала «Логос», который делали V—A—C и редакция журнала «Логос», а редактором-составителем была Лера Конончук. Лера говорит, что этот выпуск показывает, что возможно создать довольно странную гибридность из абсолютно научных статей и из весёлых статей, статей с очень разным количеством знаков, с очень разной экспертизой, от профессиональных исследователей и от художников, которые себя позиционируют как исследователи.

«Номер посвящён художественным исследованиям. У нас довольно большое количество художников, которые этим исследованиями занимаются, но не так много пишущих художников. Практика может быть совершенно крышесносной, суперлюбопытной, но когда дело доходит до фиксации собственного опыта в письме, возникают проблемы. У нас нет академических программ для художников, как, например, на Западе. Когда говорят, что research-based art завоевал весь мир — это абсолютная неправда, потому что в России такого явления просто нет. У нас нет академических программ, за исключением нашей междисциплинарной программы, одной-единственной, по-моему, на всю Россию. У нас нет никаких аспирантских и PhD-программ для художников, поэтому требовать от них, чтобы они написали академический текст, довольно глупо. „Логос“ — это журнал с репутацией, у него есть определённые стандарты, поэтому в стилистическом смысле под эти стандарты нужно было тексты подвести».

Research by practice

Людмила спросила, есть ли необходимость запуска такого рода практикоориентированного трека или даже самостоятельной программы для художников, или мы сами придумываем себе проблемы, и на самом деле никому ничего не нужно?

Светлана про обучение в аспирантуре говорит следующее: «Я практик сама. Я вижу сейчас, что в процессе обучения происходит некоторое отдаление от практики. И когда это отдаление происходит, я начинаю терять связь с тем источником знания, из-за которого, в общем-то, я в науку и пришла, и в котором мне хочется реализовываться и как-то его исследовать».

«Самое сложное — это найти тот язык, которым можно объяснить людям свою практику и передать знание, которое ты получил через тело, через руки, фиксируя процесс, который ты изначально не обдумываешь, а, может быть, даже и не планируешь. Сейчас нахожусь в процессе этого поиска».

Ирина думает, что рано или поздно мы всё равно придём к существованию двух образовательных форматов: это исследовательское направление и практикоориентированное.

Лера считает, что знание производится не только через научный текст, но и через практику, то есть через другие формы высказываний. «Производит ли только искусствовед знания об искусстве или мы можем говорить о том, что сам художник производит своим искусством некоторую форму знания, причём не только знания о мире, об окружающей действительности, о социальных отношениях, но и знания об искусстве через практики самого искусства?»

Лера рассказала о понятии «эпистемической вещи» применительно к искусству. «Немецкий исследователь Хэнк Боргдорф (Henk Borgdorff) писал, что „эпистемическая вещь“ — это вещь, которая производит некоторое знание. И в его понимании это такой предмет, объект, отношение или процесс в искусстве, которые мы не только пытаемся познать, но они сами подталкивают к нас к производству знания, и производят знание о самих себе. Искусство — это такая эпистемическая вещь, к которой мы стремимся, пытаемся её осмыслить, но которая сама по себе как практика может производить некоторое знание. И в этом смысле я соглашусь с тем, что разделять на теорию и практику иногда удобно для каких-то практических целей, но за горизонтом как будто бы этого разделения быть не должно».

Людмила поинтересовалась, а как тогда включать это знание, которое производит художник, в существующие форматы, в частности, в формат научной статьи?

Лера: «Есть такой Journal for artistic research — это большая платформа с редколлегией из стран Северной Европы. Устав отвечать на вопрос, что такое искусство, что такое знание и что такое наука, они разработали систему публикаций, которая включает в себя, например, визуальное эссе от художников. У них есть гайдлайны, есть определенный набор критериев, которые они постоянно пересматривают. Потому что как только появляется последний набор критериев, согласно которому художественное эссе может считаться научным, тут же появляется какая-нибудь статья, которая предлагает расширять список критериев, чтобы не свести искусство к какому-то определенному набору правил. И мне кажется, что этот постоянный пересмотр — это единственный выход».

Печатные и онлайн-версии научного журнала

Людмила обратилась к содержательной разнице печатных и онлайн-версий научного журнала и предложила коллегам порассуждать об этом.

Даниил рассказал о том, как работает онлайн-издание V—A—C Sreda: «Отличительная особенность Sreda по сравнению с другими медиа — это то, что мы задаём всем материалам некоторую темпоральность. Текст у нас на сайте доступен в течение трёх недель. Если за три недели вы не нашли время прочитать этот текст, то вы его больше не прочитаете. Вы можете его найти по прямой ссылке, или если вы запомнили автора, вы сможете найти его в поисковике, но на главной странице вы его не увидите. Такой выбор казался нам очень правильным с точки зрения уважения как к автору, так и к нам, как к редакторам».

Про опыт печатного журнала Даниил тоже рассказал: «Мы сейчас делаем спецпроект Sreda, он печатный. Специально для него мы сделали новые тексты. Это как раз отлично помещается в понятия трансдисциплинарности и герметичности, о которых я говорил. Потому что сама концепция этого выпуска выстроена вокруг поиска общего языка. То есть для меня принципиально важно, что 365 экземпляров, которые будут бумажными, так и останутся в том содержании, в котором они есть. Ни один из этих текстов, я надеюсь, не появится в интернете. Тексты, которые в интернете, читайте в интернете. Тексты, которые на бумаге, читайте на бумаге».

Людмила: «Недавно мы со Светой брали интервью в рамках проекта „Архив российской моды“ у Алены Исаевой, которая работала редактором моды в Harper’s Bazaar с момента его основания. В своё время она ушла из моды и из журнала. И одной из причин, по которой ей сейчас кажется, что вообще прошло время модных журналов, — это переход журналов в digital. Довольно бессмысленно ждать с трепетом выхода очередного номера, когда примерно то же самое, может быть, и больше появляется онлайн. И она предложила очень интересный вариант решения этой проблемы — уводить в печатный вариант модные съёмки и какие-то эксклюзивные интервью, которые нигде никто и никогда больше не прочитает, кроме как в этой coffee table book».

Лера сделала акцент на том, что динамика внимания в сети совершенно по-другому устроена: мы отвлекаемся, у нас постоянно всплывают уведомления. Мы пытаемся с этим справиться, но очень редко получается. Поэтому у печатного издания больше вероятности, что оно ваше внимание привлечёт и удержит.

«У моего любимого исследователя интернет-культуры Джошуа Ситареллы (Joshua Citarella), есть рассылка. И на его сайте есть огромные лонгриды, 100 тысяч знаков на один текст, которые сопровождаются гигантским количеством мемов. Мемы занимают половину всего текста, но оторваться невозможно, потому что он захватывает внимание, интересно, что дальше с этим мемом будет происходить. Это формат, который выхватил определенную динамику внимания и ее удерживает благодаря определенному форматированию».

Где ли граница между научной и научно-популярной литературой?

Далее Людмила предложила коллегам подискутировать о вечном противостоянии научно-популярных и научных текстов.

Ирина рассказала о своем опыте записи серии 15-минутных лекций для платформы Lectr: «Для меня это оказался очень тяжкий труд — написать пять страниц текста, чтобы не засушить слушателя и чтобы это всё-таки была информативная история. И я тогда, наверное, поменяла своё отношение к научпопу. Я думаю, что, наверное, и облик научных журналов как-то будет меняться. Мне кажется, что эти жанры существуют, и, может быть, будет какой-то процесс взаимосближения. Потому что время нам диктует эту историю быстрого овладения информацией».

Лера считает, что люди, которые сегодня погружаются в текст — это, наверное, те люди, которые могут позволить себе выделить какое-то количество времени на него.

«В случае с научпоп-форматами интереснее само их придумывание. То есть для сложного материала важно придумать формат, который его переконфигурировал бы. Вот, например, жёсткое ограничение в 15 минут — это формат, который как-то заставляет нас немножко затянуть наш академический пояс».

Светлана: «Я, наверное, соглашусь, что здесь речь идет об использовании форматов для привлечения внимания к тому первоисточнику, к научному знанию, научной статье, которую в итоге мы хотим, чтобы прочитали. Это совмещение этих нескольких форматов, не упрощение одного для другого, а именно совмещение для того, чтобы взять что-то хорошее от одного формата и использовать это для привлечения внимания к другому».

Круглый стол «Протезированное тело: возможности и вызовы»

Во второй части конференции собрались коллеги, чтобы поговорить на тему протезированного тела и о том, насколько оно представляет пространство возможностей и вызовов. Тема телесных границ, тема телесной нормативности, протезов и продолжения тела обладает невероятным междисциплинарным потенциалом.

Участники: Наталья Малько, Ольга Вайнштейн, Александра Будник, Лев Лосев, Наталья Тимофеева.

Модераторы: Людмила Алябьева и Анастасия Алехина.

Людмила Алябьева обратилась к коллегам с вопросом о том, как корректно называть людей с разными видами disability. Существует ли какая-то на данный момент норма и закрепленный стандарт?

Как корректно называть людей с разными видами disability

Александра Будник, учредитель и директор Благотворительного фонда «Люди Будущего», говорит, что в фонде есть закрепленное слова для наших подопечных — это киборг. «Если мы говорим про сферу протезирования, то это люди-киборги, потому что их тело дополнено искусственными высокотехнологичными конечностями. Но существуют также и другие названия: человек с инвалидностью, человек с повышенными потребностями».

Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института Высших Гуманитарных Исследований им. Е. М. Мелетинского РГГУ: «Слово „инвалид“ так или иначе несет на себе немного неприятный оттенок. Я, конечно, надеюсь, что в будущем появится какое-то более приятное слово, которое не ассоциирует человека с ценностью. В переводе valid — это ценный, получается, что инвалид — это тот, кто невалиден. В этом смысле это некорректное слово».

Наталья Тимофеева, пользователь современного протеза руки, амбассадор благотворительного фонда «Люди будущего», отметила, что ей не нравится, когда ее называют киборг, при этом такие понятия как «киборг-дива» или «чудо-женщина» вполне допустимы.

Наталья Малько, основательница бренда адаптивной одежды be easy kid: «Мне кажется, что называя каким-то специальным образом, мы как будто действительно объективируем человека, и в этом смысле, может быть, стоит идти скорее в сторону включения в общее комьюнити».

Ольга предложила вспомнить выступление на TED чемпионки Паралимпийских игр Эйми Маллинс: «Она в своём выступлении как раз поставила этот вопрос и категорически отказалась от термина „disability“ и предложила термин „superability“. Она это объясняла тем, что всё время сталкивается с разными челленджами, и поэтому ей нужна сверхспособность, чтобы эти челленджи преодолевать. Но и в английском есть другие термины: „differently abled“, например, или „unique“, „non-normative“. Я посмотрела, как обстоит дело в научных статьях. В журнале „Теория моды“ есть статья Марты Холл и Белинды Орсада „Выразительные протезы: смысл и значимость“, и там они называют людей, которые носят протезы, так — люди, у которых отсутствуют конечности, пользователи протезов, люди, перенесшие ампутацию. То есть нет единого термина, а есть только описательные выражения».

Более того Ольга затронула такую негативно окрашенную аббревиатуру как ОВЗ — ограниченные возможности здоровья. И рассказала, что именно из-за этой ауры унизительности, связанной с этой аббревиатурой, есть много случаев, когда школьники, которые имеют право на эти льготы в связи со своими диагнозами, отказываются пользоваться ими, потому что слишком гордые, чтобы прибегать к этому. «Это очень проблемное поле, в котором всё время идёт борьба за собственную идентичность. Эта идентичность утвердительная и позитивная, или, наоборот, идентичность, которая связана с некоторой ущербностью?»

По словам Ольги, в последнее время утверждается тенденция очень возвышенных и позитивных названий протезов: «bespoke», «bespoke innovations» — специально сделанные на заказ протезы по аналогии с костюмами, сшитыми на заказ. Брендовый протез, который называется «outfit» — ещё одна аналогия с модой.

О протезах

Александра рассказала про протезы, которые принесла с собой:

— протез «Манифеста», который приливается всеми звёздами космоса, — протез «Многосхват», в котором каждый палец может складываться в определённый жест, — протез «Инди», который был сделан для крупной экспансии в Индию, потому что там очень большая потребность в протезировании.

Александра считает, что у человека должен быть гардероб с протезами: для разных целей и для настроения. Например, у Натальи Тимофеенко их несколько.

Рассматривая протезы, Людмила обратила внимание на их вес, они довольно тяжелые. Но так и должно быть, потому что тяжесть протеза уравновешивает баланс человеческого тела.

Лев Лосев, эксперт в hardware embedded engineering, робототехнике, работе с физическими устройствами: «Протез должен компенсировать перевес. Никто никогда не задумывался и даже не знает, сколько весит, собственно, отсутствующая часть руки. Она примерно столько же и весит. Поэтому, чтобы не развивался сколиоз, протез не может быть лёгким».

Людмила: «Мода и дизайн — это те пространства, которые предлагают контекст для экспериментов, чтобы раздвигать наши представления о нормативном. И в этом смысле интересно обсудить разные виды протезов. С одной стороны, есть камуфлирующие протезы, а с другой — есть тренд на технологичность».

Лев: «По умолчанию все киборги хотят, чтобы у них появилась живая рука. Но рука современных протезов не всемогущая, она, естественно, в разы уступает человеческой. Есть целый класс протезов, которые чисто функциональны для какого-то вида деятельности, например, для занятий спортом, для плавания, для подъема каких-то снарядов. Крюк, например, выглядит как клешня краба, это совсем не рука, но это очень удобно, по отзывам многих пользователей протеза. Это устройство, работает как маленькие тиски. Здесь дизайн уже переходит в чисто технологический аспект».

Наталья Тимофеева говорит, что предпочитает носить функциональные протезы, а не камуфлирующие. «Мне важно показывать, что у меня нет руки, но я классная, и у меня есть протез. Но когда носишь косметический протез, возникают трудности в общении с людьми. Когда ты знакомишься с кем-то новым, человек может не заметить, что это протез, и спустя время начинаются вопросы и удивления».

Ольга: «Мне кажется, что термин „проэстетика“ очень близок к концепции, которую описала в своей работе Роберта Шапиро. Она писала про процесс артификации, то есть про то, как ассоциация с искусством и превращение в такой арт-объект, приводит в конечном итоге к нормализации».

Инклюзия и адаптивная одежда

Наталья Малько: «Как таковое понятие „инклюзия“ настолько начинает формироваться. И нужно понимать ментальность. Например, в России инвалидность возведена в ранг страданий, нам все должны: благотворительные фонды, государство и далее, поэтому мода здесь отходит на второй план. Молодых людей с инвалидностью, которые хотят работать, зачастую от работы отделяет невозможность самостоятельно одеться». По мнению Натальи, крупные бренды и магазины не хотят говорить про инвалидность, а хотят только про моду.

«Удивительно в этом смысле то, что, с одной стороны, казалось бы, одежда для людей с той или иной формой инвалидности — это классный вызов тебе, как дизайнеру. Сделай так, чтобы твою одежду было легко надевать и потом ехать в офис. Сделай так, чтобы человек, перенесший тяжёлый инсульт, не должен был долго завязывать шнурки. Вообще можно сделать жизнь человеку гораздо удобней».

Ольга напомнила о нескольких подборках в журнале «Теория моды», посвященных инвалидности и протезированному телу в том числе. Одна из статей Элизабет Хоппер, которая ещё и практикующий дизайнер, начиналась следующими словами: «Удивительное дело, на протяжении веков кутюрье-дизайнеры создавали огромное количество самых разных приспособлений, которые скорее усложняли человеческие движения: корсеты, кринолины и прочие накладки. Но как только им предлагается такой вызов человеческого тела, который требует дизайнерского решения, почему-то это оказывается неинтересным. Потому что это недостаточно fashion как будто бы».

Наталья Малько видит проблему в терминологии. «Все люди переживают, когда говоришь „адаптивная одежда“, все это ассоциируют с чем-то очень больничным, и я с этим согласна. Это не есть инклюзия. Практически в каждом бренде есть брюки на резинке, в каждом бренде есть что-то удобное. И вместо того, чтобы плодить бренды, которые не выживут на российском рынке, можно хотя бы в маркетплейсах сделать отдельный инклюзивный раздел и как-нибудь его нейтрально назвать — раздел с удобной одеждой».

«Британка пыталась сделать одежду для людей с синдромом Дауна, сейчас делает для людей с аутизмом, но это не продается. Продается инклюзия, когда ты не говоришь, что эта коллекция будет для людей с синдромом Дауна. Потому что она, собственно, ничем не отличается, это функциональная удобная одежда. Назовите ее функциональной, и она бы стала продаваться».

Людмила считает, что на такую перестройку нужно время: «Мы должны понимать, что и с протезами, и с какой-то инклюзивной, и адаптивной одеждой всё это заняло приличное время, в том числе и на Западе. Но говоря о том, насколько дизайнеры ориентированы на людей с какими-то другими потребностями, я вспоминаю канадскую дизайнерку Изи Камиллери. Она делает одежду для людей-колясочников. Она предложила вырезать спинку на кожаной куртке, чтобы не потела спина и стоимость была меньше. А если представить эту вещь на теле человека без инвалидности, то это может выглядеть стильно. Все могут носить, все по-разному пользуются этой вещью. Инклюзивная одежда — это значит для всех».

Science-art: взаимодействие художника и инженера

Анастасия Алёхина рассказала, как выиграла грант по open-call Дмитрия Булатова «Open bodies». Теперь вместе со Львом Лосевым Анастасия делает проект, который должен быть показан следующим июлем. Это будет перформанс, в котором Анастасия появится с роботическими протезами в виде тентаклей. При этом Анастасия говорит, что не репрезентирует человека с протезом; это ее личная история — осмысление своего человеческого тела. Когда ты используешь протез в перформансе, это не тот же самый опыт, когда человек не может делать какие-то бытовые вещи с протезом.

Анастасия: «Любая технология, которую создал человек, — это все протез; фармакология, вакцинация — это все протезы для тела, и люди бесконечно генерирует эти протезы для себя по разным причинам. Что заставляет людей бесконечно переосмыслять свое тело, улучшать его, развивать и дополнять — один из аспектов моего исследования».

Лев, отвечая на вопрос, где границы между художником и инженером, говорит так: «Общение инженера и дизайнера — это глобальная боль, потому что все смотрят на проблему с разных сторон. И здесь ключевое, конечно, найти общий язык. Я считаю, что без диффузии вот этих полей знаний не обойтись. Инженер должен понимать что-то про дизайн и дизайнер должен понимать технические возможности. И этим они должны друг друга ограничивать».

Людмила предположила, что внедрение учебных программ, где будет совмещаться дизайн-мышление и инженерные скиллы, сможет стать решением этой проблемы. Все больше и больше мы будем нуждаться в сложно сконструированных проектах. В университетах ИТМО и МИСИС уже есть магистратуры по технологическому искусству и сайнс-арту, где дизайнеры и художники очень сильно прокачаны в плане техники и технологий.

Лев говорит, что понятие технологий на сегодняшний день очень сильно искажено, и за этим стоит маркетинг, который требует быстрого продукта. «Мы научились создавать продукты, не создавая продуктов. Мы научились продавать продукты, не создавая продуктов. И это основная боль. И пока у нас будет такое мышление, что time-to-market у нас ключевой показатель, то все останется на своих местах как сейчас».

Мероприятие прошло 24 октября с 18:00 до 22:00 в пространстве CREATIVE HUB.

Подробнее об этом и других событиях, проходящих на площадке CREATIVE HUB, можно прочесть на сайте creative.hse.ru