Глава 1. Бояться.

Славянская мифология оказала значительное влияние на литературу и искусство, формируя культурные и эстетические традиции, которые сохранились и развивались на протяжении веков. Обладая богатством образов, персонажей и сюжетов, она становится мощным инструментом в искусстве. Использование этих мифологем позволяет художникам исследовать темы идентичности, культуры, экологии и внутреннего мира.

Первая глава посвящена страху и смерти, так как мифология восточных славян — это не прекрасная сказка с добрыми духами, а ужасная правда о поклонении богам и хтоническим существам

В славянской мифологии смерть и страх были важными темами, переплетенными с циклическим восприятием жизни и мира. Эти явления олицетворялись через множество символов и мифологических персонажей, которые воплощали как страх перед неизвестностью, так и попытки осмыслить конец жизни. В отличие от западных традиций, смерть у славян не воспринималась как окончание существования, а скорее как переход в иной мир — в Нижний мир, что находило отражение в символах и образах.

Ворон — в славянской мифологии часто ассоциировался с вестником смерти. Этот чёрный символ мрака и потустороннего мира был связан с Велесом — богом подземного мира и магии. Появление ворона часто воспринималось как предзнаменование беды или смерти. В данной главе ворон будет сопровождением по основным логическим точкам повествования.

1. Мара (Морена) — одно из центральных олицетворений смерти в славянской мифологии. Мара — богиня смерти и зимы, её имя происходит от древнего корня, обозначающего смерть и исчезновение («мре» — умирать). Она символизировала конец жизни и циклический конец года, с ней связывали холод и тьму. Мара обычно изображалась в виде женщины с длинными чёрными волосами, одетой в белые или чёрные одежды. 2. Тризна — ритуал, посвящённый умершему человеку. Само слово «тризна» ассоциировалось с прощанием с миром живых и переходом в мир мёртвых. Во время тризны происходили поминки, жертвоприношения и песни, которые сопровождали душу на её пути в Нижний мир.

3. Нави — души умерших, которые не смогли достичь Нижнего мира, часто из-за насильственной или преждевременной смерти. Эти беспокойные духи символизировали страх перед неупокоенными душами, которые могли приносить вред живым. Нави могли являться в виде птиц или призрачных фигур, и их появление предвещало несчастье.

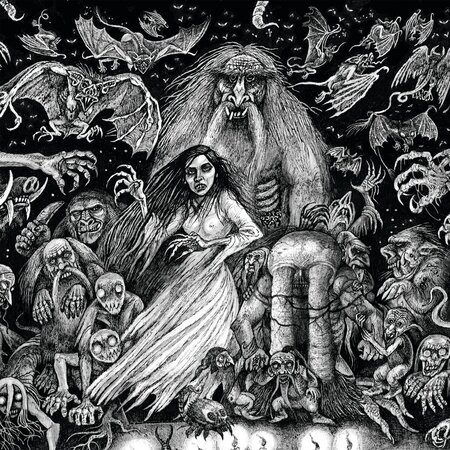

Цифровые иллюстрации (слева — Вий, справа — нави)

Кикимора — женский дух, связанный с домом, но который олицетворял хаос и неупокоенность. Кикимора представляла собой жуткую фигуру, пугающую людей ночными звуками, беспорядками и зловещим присутствием в доме. Её образ — это символ страха перед нарушением границ между миром живых и мёртвых, между порядком и хаосом.

Домовой — дух домашнего очага, который мог быть как доброжелательным, так и злым. Когда домовой злился, он пугал своих обитателей — шумел, ломал вещи, и его агрессивное поведение ассоциировалось со страхом перед духами, которые могли принести несчастье, если с ними не ладить. Пугающий домовой символизировал тревогу и беспокойство перед нарушением гармонии в доме.

Русалки — духи воды, часто ассоциирующиеся с душами утопленников или женщин, умерших неестественной смертью. Они символизировали страх перед водной стихией и смертью в воде. Русалки могли заманивать людей к воде, топить их, что вызывало у славян особую тревогу перед этими опасными духами. Символизировали как красоту, так и смертельную опасность.

Леший — дух леса, который мог как помогать, так и вредить людям, заблудившимся в лесу. Образ лешего воплощал страх перед дикой, неуправляемой природой, где человек чувствовал себя беззащитным. Леший олицетворял страх перед потерей контроля и потерей пути в необъятных лесах.

Старый ворон мимо не каркнет: интерпретация образов в литературе

Образы восточнославянского язычества стали проникать в русскую литературу достаточно давно, чему способствовали эстетические идеи эпохи романтизма. Несомненно, катализаторами этого процесса стали публикация различных памятников древнерусской письменности (в частности, обнаруженного в конце XVIII в. «Слова о полку Игореве») и появление научных трудов, посвящённых русской истории и славянской мифологии, в частности, работ А. Н. Афанасьева.

Привычными литературными персонажами являются черти и бесы как обобщенное наименование всякой нечисти. Более того, бес, демон, черт становятся с начала XIX века обязательными атрибутами самого процесса творчества. Искусители, помощники, насмешники, мучители, они всегда рядом с поэтом, едва он берется за перо или пытается на время «отключиться» от поэзии.

Бес, чёрт, дьявол, демон в славянской мифологии — зловредный духи, исконные враги человеческого рода; они не только наполняют безвоздушное пространство, окружающее вселенную, не только проникают в жилища, делая многие из них необитаемыми, но даже вселяются в людей, преследуя их беспрестанными искушениями.

Вижу: духи собралися Средь белеющих равнин. Бесконечны, безобразны, В мутной месяца игре Закружились бесы разны Будто листья в ноябре…

А. С. Пушкин «Бесы»

У С. М. Городецкого появляется образ иного Ярило и в принципе иной мир славянского язычества: мир хаоса, первобытной жестокости, разгула диких страстей. Особенно яркое и отталкивающее впечатление производят картины кровавых человеческих жертвоприношений: девочки-жрицы, в чье тело погружают топор, которым вытесывается лик идола («Ярилу ставят») и нерожденного младенца, извергаемого матерью к подножию камня Барыбы во имя плодородия всего племени («Барыба»).

Небо ало. Ветер мчится, Нагибает, смотрит, ищет. Ветки бьются. С долгим ржаньем Белый конь по лесу рыщет.

В красном тереме колдунья Жарко витязя целует, Косы пламенем развились. За окном закат тоскует.

Небо — голубь, филин, ворон… Лес под шапкой-невидимкой… Кто задул огни на небе? Кто промчался белой дымкой?

С. М. Городецкий «Красный терем»

К смертельным и страшным образам из славянских мифов обращались многие русские классики. В попытках обыграть многим известные образы, они создавали абсолютно удивительные произведения, наполненные настоящим национальным самосознанием.

Так, например, герой повести «Киевские ведьмы» Ореста Сомова — казак Федор Блискавка — женился на красавице Катрусе, которая оказалась колдуньей. Блискавка проследил за женой и стал свидетелем шабаша на Лысой горе.

Герой рассказа «Страшное гадание» Александра Бестужева-Марлинского, офицер, отправился в метель на званый вечер. Он заблудился и попал в деревню на святочные посиделки.

У Николая Гоголя перед читателями оживают русалки, колдуны и черти, но с юмором, а иногда и поэтически возвышенно (при этом сохраняя чувство страха).

Иван Тургенев же в произведении «Бежин луг», которое входило в цикл, Тургенев собрал целую коллекцию быличек и бывальщин. Их по сюжету пересказывают у ночного костра мальчишки-пастухи. В рассказ вошли страшные истории про водяных и русалок, домового, лешего и призрак умершего барина.

Видна птица по полету: страх через визуальные образы

Славянская мифология изобилует страшными и зловещими образами, которые находили свое отражение в народных преданиях, а позднее — в искусстве. Эти персонажи символизировали темные силы природы, неизведанные страхи человека перед смертью, болезнями и потусторонним миром. В изобразительном искусстве, литературе и кино образы славянских мифологических существ оживили коллективные страхи и оказали влияние на культурное восприятие зла и смерти.

Картины Виктора Михайловича Васнецова на сказочную тему содержат особую форму «сказочного ужаса», создавая образы, которые наделены глубокой символикой и мрачной атмосферой. В них Васнецов удачно сочетал элементы фольклора с реалистичной, а порой и готической, трактовкой

В. М. Васнецов «Сирин и Алконост» (сверху), «Баба Яга» (снизу), «Кощей Бессмертный» (справа)

Одной из сильных сторон Васнецова является умение стирать границу между сказочным и реальным миром. В его картинах магические персонажи (например Сирин и Алконост) наделены такой плотностью и правдоподобностью, что они не воспринимаются как вымышленные существа.

В картинах Васнецова лес часто изображается мрачным, густым и угрожающим. В таких пейзажах скрыта темная магия и опасность, которая поджидает героя. Этот лес — не просто фон, он живет и угрожает своими глубокими тенями и извилистыми деревьями. Персонажи мифологии в интерпретации Васнецова часто наделены гротескными, иногда пугающими чертами. Баба-Яга в картине выглядит не просто карикатурно-страшной, а зловеще-мистической. Её обезображенные старостью черты лица, костлявые руки и динамика картины создают ощущение надвигающейся угрозы.

Картины и иллюстрации Ивана Билибина на славянскую тему привлекают внимание своей сказочной эстетикой, но под яркими узорами кроется глубокий, часто зловещий подтекст. Хотя на первый взгляд его работы могут казаться менее мрачными по сравнению с произведениями Васнецова, в них присутствует особый тип ужаса, основанный на атмосфере, деталях и сочетании фольклорных мотивов с психологической напряженностью.

И. Я. Билибин «Кощей Бессмертный», «Василиса Прекрасная и белый всадник», «Василиса Прекрасная уходит из дома Бабы-яги», «Баба-Яга» (слева направо)

В работах Билибина присутствует постоянное чувство ожидания опасности, особенно в иллюстрациях к сказкам о Бабе-Яге или Кощею Бессмертном. Например, в иллюстрации к сказке «Василиса Прекрасная» дом Бабы-Яги окружён заборами из черепов, и каждый элемент композиции буквально насыщен угрозой.

Как и у Васнецова, леса в иллюстрациях Билибина играют важную роль. В его работах лес — это место, где скрыты опасности и неизвестные силы. Детализированные деревья с густыми кронами, запутанные корни и темные, бесконечные тропы создают ощущение, что герой может заблудиться и никогда не найти выход.

Картины Михаила Врубеля на славянскую тему отличаются от традиционных сказочных и фольклорных иллюстраций своим психологическим и метафизическим глубокомысленным подтекстом. Врубель по-своему переосмысливает славянские мифы, наполняя их внутренним трагизмом и мрачной символикой.

М. А. Врубель «Пан», «Прощание Царя Морского с царевной Волховой», «Царевна-лебедь»

Работы Врубеля на славянскую тему, такие как «Царевна-Лебедь», «Пан» и «Садко», на первый взгляд могут показаться живописными и даже романтичными, но их внутренняя атмосфера пронизана тревогой и глубоким психологизмом. Врубель через тонкие детали и мрачные цвета создает у зрителя ощущение беспокойства.

В картине «Пан» изображён мифологический бог природы, символизирующий первобытные и тёмные силы, олицетворяющие одновременно и созидание, и разрушение. Однако Пан Врубеля изображен не как игривый пастух, а как мрачный, гротескный персонаж с таинственным взглядом, который внушает тревогу. Символизм и интерпретация этих образов заставляют задуматься о более глубоких, непостижимых силах, влияющих на мир, и этот метафизический аспект часто вызывает внутренний страх перед неизвестным.

Воронье крыло перформативного искусства

Славянская мифология насыщена историями о конфликте между богами и людьми. В этих историях часто говорится о том, что боги могли наказывать людей за их грехи или неуважение. Эта традиция вызывала страх и подчеркивала необходимость следовать определенным нормам и законам, чтобы избежать кары.

Страх перед богами также служил средством социального контроля. Служители культа и жрецы использовали эту концепцию для поддержания порядка и увеличения своего влияния, говоря людям о необходимости соблюдать обычаи и выполнять ритуалы ради благосклонности богов.

В России существует несколько фестивалей и перформансов, которые обращаются к славянской мифологии и народным традициям, часто интерпретируя их через призму мрачных, пугающих или даже ужасающих образов. Эти мероприятия смешивают элементы мистики, ритуалов и фольклорного ужаса, создавая атмосферу, полную тревоги и древних страхов.

Фестиваль «Ночь на Ивана Купала» Традиционный праздник Ивана Купала, который проводится в ночь с 6 на 7 июля, многие регионы России отмечают с особыми перформансами и ритуалами, связанными с водой, огнём и природными духами. Хотя это праздник радости и очищения, в ряде современных интерпретаций подчеркивается мистическая и даже зловещая сторона традиции.

Мрачные элементы: В некоторых версиях праздника участвуют костюмированные перформансы, где появляются такие фольклорные персонажи, как Русалки, Лешие и Кикиморы — древние мифологические существа, символизирующие природные силы и мистические угрозы. В ночи, когда «раскрываются» границы между мирами, такие персонажи могут выступать в жутких ролях, а постановки часто сопровождаются устрашающей музыкой и световыми эффектами.

«Ночь на Ивана Купала», фотографии участников за 2023 год

Символы смерти и страха в славянской мифологии широко используются в искусстве для создания мрачных, мистических образов. Эти символы позволяют деятелям культуры и искусства передавать глубокие экзистенциальные страхи, связанные с неизбежностью смерти, хаосом и неизвестностью. Искусство, вдохновленное мифологическими образами, помогает не только сохранить культурное наследие, но и переосмыслить древние символы, создавая новые формы выражения страха перед неизвестным и потусторонним.

Но мифы славян известны не только ужасами и смертью…