Образ театра в творчестве французских художников второй половины XIX века

Концепция

Во второй половине XIX века театр занимает особое место в культурной жизни Парижа — крупнейшего художественного, интеллектуального и социального центра Европы. Эпоха бурной урбанизации, технологических изменений и трансформации социальной структуры превращает театр из символа условности и идеализированного пафоса прошлых веков в важный элемент современной визуальной и общественной культуры. Он становится не просто местом представления, но пространством наблюдения, перформативности и взаимодействия различных социальных ролей. В этом контексте интерес к театру со стороны художников-импрессионистов и постимпрессионистов обретает не только эстетическое, но и культурологическое значение.

Для художников нового времени театр представляет собой не столько тему в традиционном смысле, сколько точку преломления между видимым и скрытым, между публичным и частным, между постановкой и наблюдением. Импрессионисты и их последователи не стремятся к декоративному изображению сцен или прославлению героев сцены. Напротив, их внимание сосредоточено на фрагментах, полутонах, мимолётных взглядах и моментах напряжения: зрительницы в ложах, балерины в репетиционных залах, актрисы за кулисами, мерцающий свет сцены, неуловимая динамика жеста или взгляда. Театр в их живописи — это не только место действия, но и метафора общества, отражающая сложную игру ролей, позиций и социального наблюдения.

«Театр — это зеркало общества, в котором отражаются не только актёры на сцене, но и невидимые взгляды зрителей, их роли и маски. В этом зеркале художник ищет не фасад, а глубинные взаимодействия между публичным и личным, между светом рампы и тенями закулисья.»

Цель визуального исследования — проанализировать, каким образом визуальные стратегии французских художников второй половины XIX века позволили переосмыслить образ театра в изобразительном искусстве. Центральный вопрос заключается в том, как художественные приёмы — композиция, освещение, ракурс, телесность — стали инструментами для создания нового визуального языка театральности, передающего переход от зрелищности к интимности, от сценического представления к личному переживанию, от общей перспективы к субъективному взгляду. Гипотеза исследования состоит в том, что обращение к театральной теме позволило художникам не только зафиксировать визуальные изменения городской культуры, но и выработать новые эстетические формы, связанные с наблюдением, фрагментарностью и зрительским восприятием.

В исследование включены живописные произведения, запечатлевшие различные аспекты театра: сцены спектаклей, репетиций, гримёрок, зрительного зала, а также взаимодействие между зрителем и изображённым. Особое внимание будет уделено творчеству Эдгара Дега, как ключевой фигуре этого направления, а также другим художникам, включая Тулуз-Лотрека, Ренуара, Беро, Кассат и др.

Визуальные образы анализируются с точки зрения их композиции, использования света, ракурса и телесности, а также в контексте социальных и культурных реалий Парижа второй половины XIX века. Важным аспектом исследования станет анализ того, как художественные образы театра отражают динамику взглядов — как в буквальном, так и в символическом смысле — между художником, изображённым и зрителем.

Введение

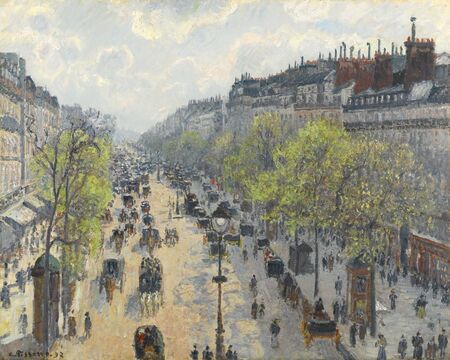

Во второй половине XIX века театр занимал центральное место в культурной и общественной жизни Парижа. Это был не просто архитектурный объект или площадка для спектаклей — театр стал важным элементом городской инфраструктуры, пространством светской коммуникации, символом современной урбанистической культуры. Театральная жизнь охватывала все слои общества: от элитарных залов Оперы Гарнье до более демократичных кабаре и музык-холлов, театр присутствовал повсюду, отражая социальную структуру и эстетические интересы времени. Театр был не только пространством развлечения, но и ареной социального представления: в ложах и фойе, на сцене и за её пределами формировались новые формы общественного поведения, моды, визуального самопредставления. Посещение театра означало не только интерес к искусству, но и включённость в культурный ритм столицы. Для парижской публики театр стал своего рода социальным зеркалом, в котором зрители наблюдали не только спектакль, но и самих себя — как участников сложной визуальной игры взглядов, ролей и масок.

Образ Парижа. Камиль Писсарро — Бульвар Монмартр, весна, 1897 // Камиль Писсарро — Оперный проезд в снег, утро, 1899

Такое центральное положение театра в городской жизни сделало его привлекательной темой для художников. Их интересовал не столько сюжет спектакля, сколько сама театральность как визуальный и социальный феномен: свет рампы, ритм движений, фрагментарность восприятия, жесты публики, игра отражений в зеркалах лож. Театр стал пространством наблюдения — за телами, жестами, костюмами, за социальной хореографией, которая разворачивалась как на сцене, так и в зале

Так, театр стал не просто темой в живописи, а важной точкой пересечения искусства, городской культуры и современной чувствительности.

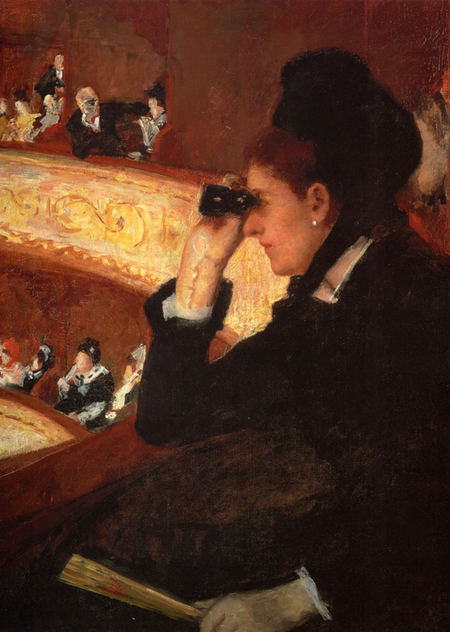

Зритель, как объект изображения

Одним из ключевых мотивов театральной тематики в живописи импрессионистов и их последователей стало изображение зрителя. Художников интересовало не только само сценическое действие, но и то, как публика становится частью театрального спектакля — зрелищем для другого взгляда. Женщины в ложах, сидящие в зрительном зале или наблюдающие из-за оперного бинокля, становились важными визуальными персонажами: они и смотрят, и находятся под взглядом — публики, художника, друг друга.

Этот мотив позволял художникам исследовать сложную игру восприятия, в которой пересекаются несколько взглядов: того, кто смотрит на сцену, того, кто изображён на картине, и самого художника-наблюдателя. Театральная ложа — это одновременно рамка, сцена и зеркало, а фигура зрителя становится точкой пересечения частного и публичного, интимного и социального.

Анри Геревальт — Ложа в итальянском театре, 1874

Мэри Кассат — В ложе, 1878 // Пьер-Огюст Ренуар –Ложа, 1874

В изображениях театральной публики особое место занимает женская фигура. Женщина в ложе или в зрительном зале — один из самых устойчивых визуальных мотивов театральной живописи второй половины XIX века. Это связано не только с эстетикой времени, но и с социальными и культурными представлениями эпохи. Театр был местом публичного самопредставления, где женщины — особенно представительницы буржуазии — демонстрировали принадлежность к определённому классу через наряд, жест, манеру поведения. Ложа становилась своеобразной витриной: женская фигура в ней — не просто зритель, но и объект всеобщего внимания, эстетический и социальный знак.

Для художников эта тема давала возможность исследовать границу между наблюдением и экспонированием. Женщина одновременно смотрит и выставлена на взгляд — зрителей, мужчин, художника, зрителя картины. Этот образ сочетает в себе визуальную привлекательность, социальную репрезентацию и игру ролей, в которой женщина оказывается не просто участницей спектакля, а частью сложной театральной машины взглядов и статусов.

Мэри Кассат — Женщина с жемчужным ожерельем в ложе, 1879 // Эдгар Дега — Оперная ложа, 1880

Жан Беро — Выход из ложи Оперного театра, 1890-е // Жан Беро — Галерея для гулянья в театре варьете Фоли-Бержер, 1890-е

В картинах Жана Беро зрители превращаются в главных героев. Фигуры людей изображены не во время спектакля, а в промежуточных зонах — фойе, галереях, на лестницах — где продолжается социальное представление. В «Выходе из ложи» женщина в вечернем платье становится объектом внимания: она словно сходит со сцены, участвуя в визуальной игре взглядов. В «Галерее» персонажи не смотрят на сцену, а демонстрируют себя — они сами становятся частью театрального зрелища. Эти сцены показывают, как публика превращается в спектакль, а театр — в отражение буржуазной визуальной культуры.

Жан Беро — Элегантная пара входит в фойе оперы, 1890-е

Жан Беро — В театре разнообразия, 1883

Таким образом, фигура зрителя в театральной живописи конца XIX века — это не просто часть антуража, а полноценный объект художественного исследования. Художников интересовало, как публика сама становится зрелищем: в ложах, галереях, фойе — везде, где общественное поведение превращалось в визуальную форму. Женщины в элегантных нарядах, мужчины в смокингах, случайные наблюдатели — все они участвуют в театре социальной видимости, где каждый взгляд оборачивается встречным. Эти сцены отражают не только интерес к самому театру, но и к новой культуре восприятия, в которой границы между сценой и залом, между искусством и жизнью становятся всё менее определёнными.

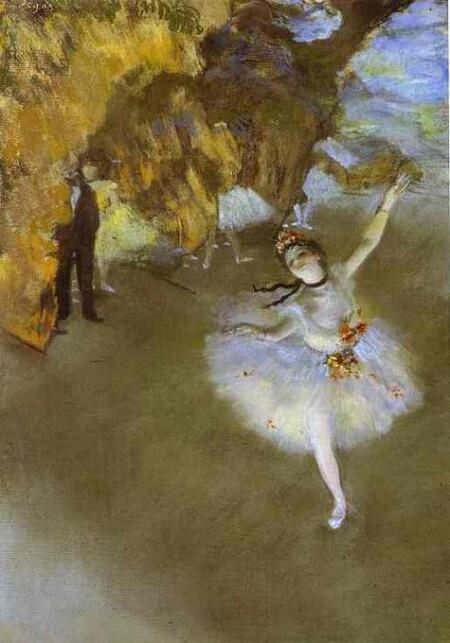

Артист на сцене

Если в изображениях зрителей художники исследовали взгляд публики, то в сценах с артистами их внимание сосредоточено на природе самого представления. Артист на сцене — это не просто фигура, попавшая в кадр, а воплощение движения, света, ритма и иллюзии. Творцы стремились запечатлеть мимолётные состояния: танец, жест, момент пения или выступления. Их интересовала динамика тела, взаимодействие с пространством сцены и эффект освещения, превращающий обычное действие в зрелище. Артист становился символом театрализованной реальности, а сцена — моделью мира, где всё подчинено эстетике момента.

Эдгар Дега — Звезда, 1876-1877

Эдгар Дега — один из главных художников, сформировавших визуальный образ театра конца XIX века. Его интерес к балету был не случайным: опера Гарнье и сцены Парижской оперы стали важной частью культурной жизни времени, а балет — особой формой театральности.

Дега рассматривал танцовщицу не как как живое тело в работе. Он фиксирует не момент славы, а пластичность и уязвимость тела, его зависимость от пространства и постановки. Дега одновременно создает эффект сцены и показывает её устройство: свет, задник, дирижёр в оркестровой яме, отражения — всё подчинено стремлению запечатлеть реальность как движение.

Эдгар Дега — Звезда, 1878 // Эдгар Дега — Две танцовщицы на сцене, 1874

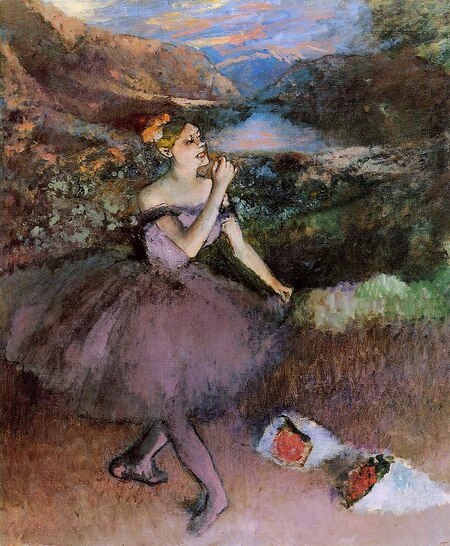

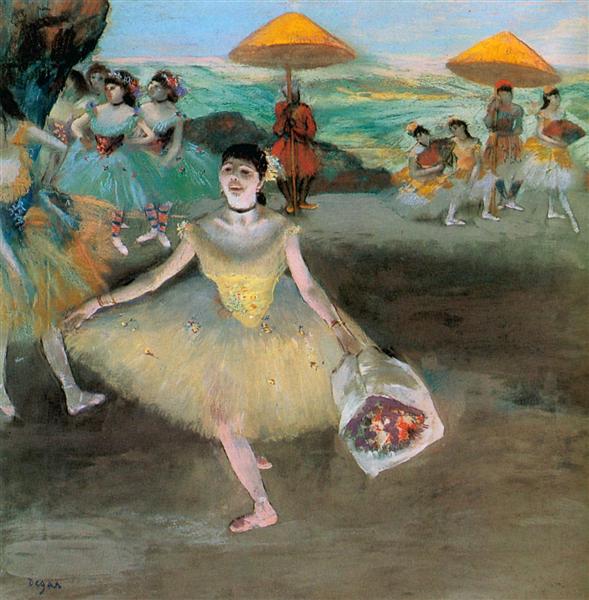

Эдгар Дега — Балерина с букетом, 1895 // Эдгар Дега — Балерина с букетом цветов, 1877

В обеих работах Дега изображает балерин в моменты, когда они находятся вне основного действия сцены — после выступления или в паузе. В «Балерине с букетом» акцент сделан на хрупкости и усталости артистки, которая держит букет цветов, символизирующий признание и успех, но при этом её поза остаётся немного расслабленной, почти задумчивой. Свет мягко ложится на фигуру, подчеркивая тонкость линий и пластичность тела, создавая ощущение интимности момента.

В «Балерине с букетом цветов» художник также передаёт одновременно торжественность и обыденность: букет — знак аплодисментов и славы, но взгляд и осанка балерины скорее отражают внутреннюю сосредоточенность и даже утомление. Здесь проявляется интерес Дега к тому, чтобы показать не только блеск сцены, но и реалии жизни артиста — её усилия, эмоциональные и физические нагрузки.

Обе картины являются прекрасным примером того, как Дега использует театральные символы не только для создания живописного образа, но и для раскрытия глубокой человеческой стороны артиста — между публичным успехом и личной реальностью.

Эдгар Дега — Репетиция на сцене, 1874

Картины Эдгара Деги — это не идеализация, а честное наблюдение, в котором проявляется вся сложность и противоречивость жизни артиста. Внимание к деталям, необычные ракурсы и использование кадрирования создают эффект непосредственного присутствия, словно зритель подсматривает за артистами в их повседневной жизни и работе.

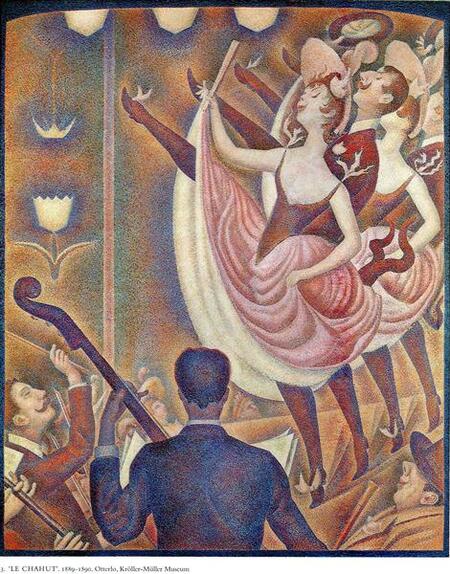

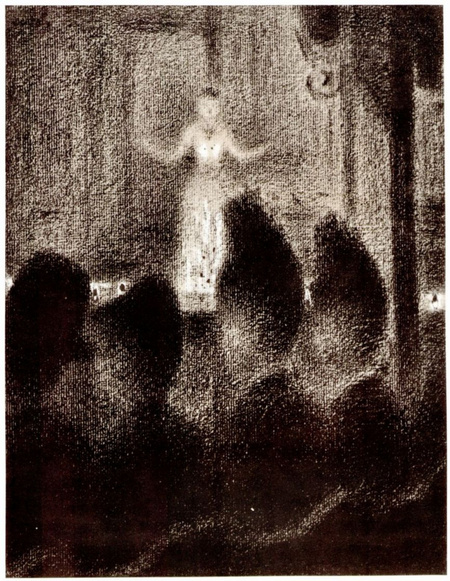

Жан-Луи Форен — Певица в розовом — 1895 // Жорж Сера — Кабаре, 1889-1890

Хотя образы балерин у Дега и других художников занимают центральное место, на театральной сцене изображались и другие женские персонажи — певицы, актрисы, артисты кабаре. Эти образы расширяют представление о театральном мире, показывая разнообразие исполнительниц и сценических жанров, которые интересовали художников.

Так, например, в картине Форена передан образ исполнительницы, сфокусированной на своём вокальном выступлении. Здесь яркий костюм и поза подчеркивают сценическую экспрессию и индивидуальность артистки, демонстрируя её присутствие и харизму в театральном пространстве.

Другой пример — «Кабаре», где изображена атмосфера популярного парижского заведения. На сцене и в зале показаны артисты и зрители, создавая живую картину светской жизни и развлечений. Женские фигуры здесь органично вписываются в общую динамику пространства, отражая разнообразие и многослойность театрального мира.

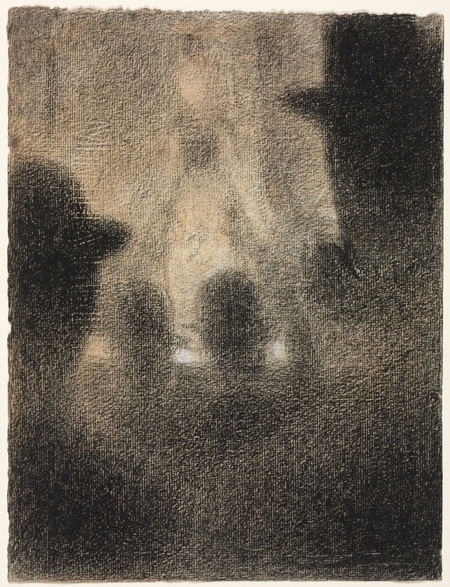

Жорж Сёра — Певица в кафе-концерте, 1887–1888 // Жорж Сёра — В «Европейском концерте», 1887

Картины Жоржа Сёры выделяются на фоне других изображений театральной жизни своей точностью и особой методичностью исполнения. Используя технику пуантилизма, Сёра создаёт образы, где каждая точка картины тщательно продумана, что придаёт композициям необычную световую структуру.

В этих работах сцена и исполнители кажутся одновременно отстранёнными и тщательно выстроенными, что создаёт эффект некоторой холодности и дистанции. Певицы здесь воспринимаются не только как живые персонажи, но и как элементы сложной визуальной конструкции, где важна не столько эмоциональная экспрессия, сколько гармония цвета и формы.

Артисты вне сцены

Помимо ярких образов артистов в момент выступления, в искусстве импрессионистов и их последователей существует обширный пласт работ, посвящённых закулисной жизни театра. Художники стремились показать не только зрелище, обращённое к публике, но и ту скрытую сторону театра, где рождается сценическое искусство — репетиции, ожидание, усталость, повседневная телесность. Это пространство вне сцены становилось особенно интересным для наблюдения, поскольку позволяло увидеть артистов в их естественном состоянии.

Жан Беро — За кулисами оперного театра, 1880-е

Эдгар Дега –Балетная репетиция на сцене, 1874

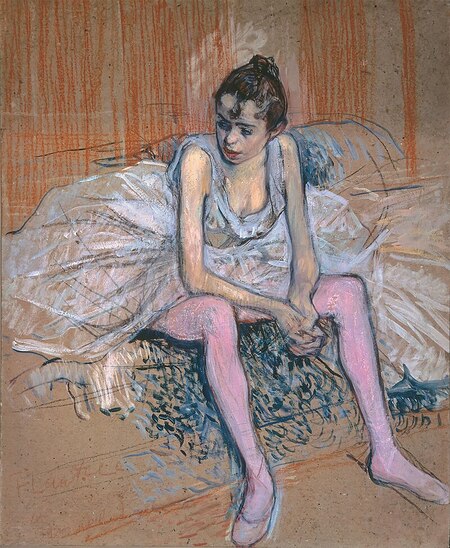

Особое внимание художников по-прежнему привлекают образы балерин, однако теперь это моменты между выступлениями — когда балерины покидали сцену и оказывались в состоянии отдыха или усталости. Эти изображения резко контрастируют с парадным сценическим обликом: вместо выверенной позы и движения — расслабленные тела, опущенные плечи, сутулые спины, отсутствие театрального выражения на лицах. Здесь балерины предстают не как идеализированные героини, а как физически уставшие девушки, чья грация на сцене требует большого напряжения за её пределами.

Такой подход разрушает романтизированное представление о танцовщице как воплощении лёгкости. Контраст между балериной на сцене — лёгкой, воздушной, сияющей — и той же балериной в тени кулис делает изображение более глубоким и человечным, показывая закулисье не только как физическое, но и психологическое пространство.

Эдгар Дега –Две балерины, 1879 // Анри де Тулуз-Лотрек — Сидящая танцовщица в розовом трико, 1890

Жан-Луи Форен — Танцовщица в своей гардеробной — 1890

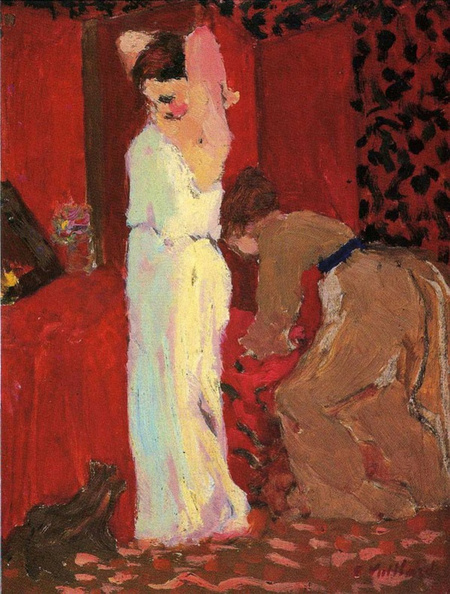

Гримёрки актрис и танцовщиц также становились для художников особым пространством наблюдения. В этих интимных сценах — момент макияжа, переодевания, отдыха или ожидания — исчезает дистанция между ролью и личностью. Женские фигуры показаны без сценического блеска: в халатах, с растрёпанными причёсками, в рассеянных или уставших позах. Эти изображения лишены театрального пафоса, но наполнены подлинной телесностью и уязвимостью.

Жан Эдуар Вюйар — Актриса в гримерке, 1892 // Жан-Луи Форен -Визит в раздевалку танцовщицы — 1880

Таким образом, образ артиста раскрывается как многогранный и противоречивый. На сцене — это фигура в свете софитов, воплощение грации, контроля и зрелищности. Но за кулисами — тот же артист предстаёт иначе: усталый, расслабленный, погружённый в повседневную рутину. Художники показывают не только театральный блеск, но и труд, стоящий за ним. Репетиции, перерывы, гримёрки становятся пространствами, где исчезает маска и раскрывается человеческое. Так, искусство конца XIX века фиксирует не столько миф о театре, сколько его реальность — хрупкую, телесную, будничную, но от этого не менее выразительную.

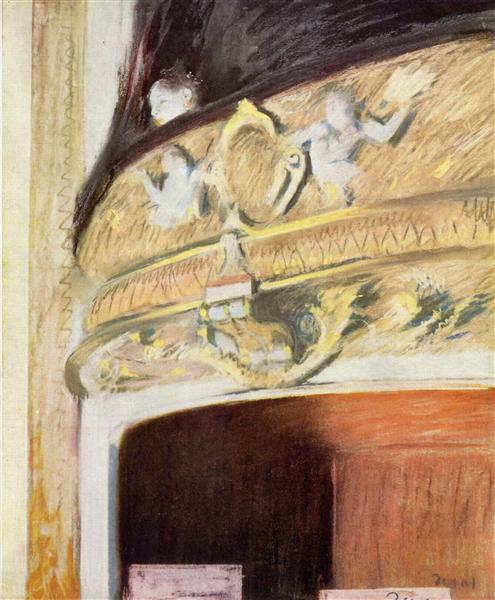

Пространство театра

Хотя подавляющее большинство работ импрессионистов и их последователей сосредоточено на фигурах — зрителях, артистах, сценическом действии, — нельзя обойти вниманием и само театральное пространство. Таких изображений сравнительно немного: архитектура зала, сцены или кулис редко становилась самостоятельной темой. Однако театр как физическая и визуальная среда всегда присутствует — он задаёт ритм композиции, определяет динамику света и перспективу взгляда. Театральное помещение становится не просто фоном, но полноценным участником действия, отражая социальную структуру, эстетические вкусы эпохи и особенности визуального восприятия. Даже оставаясь в роли декорации, пространство театра формирует смысловую рамку для всей сцены — как в прямом, так и в метафорическом смысле.

Жан Беро –Выход из театра, 1890-е

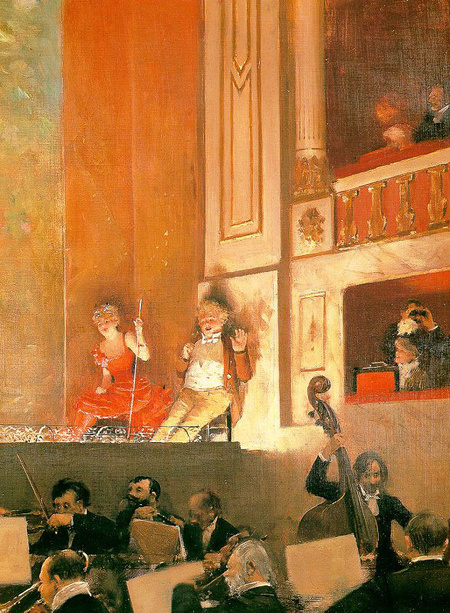

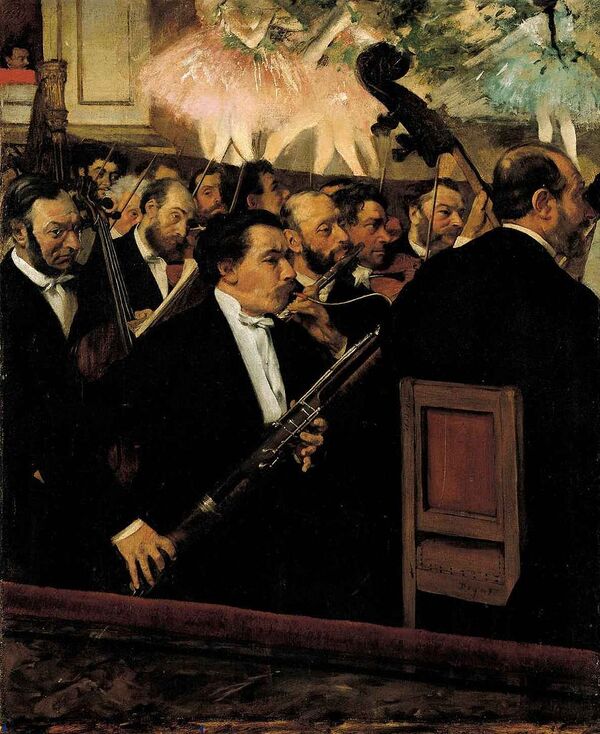

Жан Беро — В театре Варьете, 1890-е // Эдгар Дега — Зрительный зал Оперы, 1870–1871

Оркестр является неотъемлемой частью театра, задавая ритм и настроение спектакля, однако не являясь напрявую частью пространства сцены. В живописных изображениях оркестр часто выводится за пределы главного места действия, размещаясь в специальной яме или отдельном пространстве. Это визуальное разделение подчёркивает особую функцию оркестра — он не просто сопровождает действие, но и выступает как своего рода невидимый посредник между актёрами и зрителями. Такое размещение отражает сложность театрального пространства, где звуковое сопровождение становится самостоятельным элементом перформанса, существующим параллельно с визуальной драмой. Оркестр в этих картинах символизирует дополнительный слой восприятия, подчеркивающий многомерность театрального опыта — где звук, свет и движение образуют единую, но многоуровневую художественную реальность.

Жан-Луи Форен — Театральное фойе, 1880-е

Картина Жан-Луи Форена передаёт особую атмосферу одного из ключевых пространств театра — фойе, где пересекаются социальные слои и формируются новые формы светского общения. В этом произведении фойе предстает как самостоятельная сцена общественной жизни, где зрители не только ожидают начало спектакля, но и участвуют в визуальной игре взглядов и ролей.

Форен подчёркивает динамику движения, многоголосие людских фигур и сложность социальных взаимодействий, создавая живую картину, наполненную светом и тенью. Пространство фойе становится местом перформанса вне сцены — здесь зритель превращается в наблюдаемого, а сам театр расширяется за пределы сцены и становится микрокосмом городской культуры. Так, «Театральное фойе» иллюстрирует важность этого пространства как социального и визуального перехода между публичным зрелищем и личным опытом.

Заключение

Образ театра в живописи импрессионистов и их последователей в конце XIX века оказывается не просто отражением культурной моды своего времени, но важным художественным инструментом осмысления современной городской жизни. Театр, как пространство действия и наблюдения, выступает в этих работах не как сцена для прославления или иллюстрации, а как сложный социальный и визуальный феномен, в котором пересекаются границы между публичным и частным, реальным и сценическим, наблюдающим и наблюдаемым.

Художники, от Эдгара Дега до Жана Беро и Анри Тулуз-Лотрека, используют театральную тему для того, чтобы исследовать новые формы визуальности. Их интерес сосредоточен не столько на спектакле, сколько на том, что окружает его: на зрителях в ложах, артистах в паузах между номерами, теневых пространствах закулисья, рассеянном свете сцены, фрагментарных ракурсах и телесных напряжениях. Театр в этих произведениях перестаёт быть монументальной метафорой искусства и превращается в отражение жизни во всей её изменчивости, ритме и напряжённости.

Театр в живописи — это не просто отражение спектакля, это отражение сложных социальных взаимодействий и визуальных отношений современного города.

Таким образом, исследование показывает, что обращение к театру позволило художникам второй половины XIX века развить уникальные визуальные стратегии. Они фиксировали сиюминутное, делали зрительский взгляд частью композиции, демонстрировали телесность вне идеала, вводили в живопись новые формы кадра, света и движения. Театральные мотивы стали полем, где импрессионистская чувствительность к повседневному опыту, к оптике современного города, получила своё яркое и многоплановое воплощение.

Герберт, Р. Л. Импрессионизм: Искусство, досуг и парижское общество / Р. Л. Герберт; пер. с англ. А. Шестакова. — Москва: Искусство-XXI век, 2006. — 352 с.

Лотрик М. Импрессионисты и постимпрессионисты: визуальный язык / М. Лотрик. — М.: Художник РСФСР, 1989. — 348 с.

Дега Э. Балерины и театр в живописи Эдгара Дега / Сост. и ред. М. П. Смирнова. — СПб.: Азбука, 2010. — 256 с.

Клейсон, Х. Театральные образы во французской живописи 1850–1900 гг. / Х. Клейсон; пер. с англ. И. Петровой // Искусствознание. — 2003. — № 2. — С. 247–268.

Томсон, Р. Театр и изобразительное искусство во Франции конца XIX века / Р. Томсон; пер. с англ. А. Иванова // Вестник истории искусств. — 2001. — № 3. — С. 342–349.

Камиль Писсарро — Бульвар Монмартр, весна, 1897 (URL:https://impressionism.su/pissarro/The_Boulevard_Montmartre_on_a_Spring_Morning.html) (дата обращения 15.05.2025)

Камиль Писсарро — Оперный проезд в снег, утро, 1899 (URL:https://babr24.com/?IDE=202650) (дата обращения 15.05.2025)

Мэри Кассат — В ложе, 1878 (URL:https://artchive.ru/marycassatt/works/311124~V_lozhe) (дата обращения 15.05.2025)

Пьер-Огюст Ренуар –Ложа, 1874 (URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%28%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B0%29) (дата обращения 15.05.2025)

Эдгар Дега –LОперная ложа, 1880 (URL:https://www.wikiart.org/ru/edgar-dega/opernaya-lozha-1880) (дата обращения 15.05.2025)

Мэри Кассат — Женщина с жемчужным ожерельем в ложе, 1879 (URL:https://impressionism.su/cassatt/Woman_with_a_Pearl_Necklace_in_a_Loge.html) (дата обращения 15.05.2025)

Анри Геревальт — Ложа в итальянском театре, 1874 (URL:https://www.getdailyart.com/ru/18816/eva-gonzales/lozha-v-italyanskom-teatre) (дата обращения 15.05.2025)

Жан Беро — Выход из ложи Оперного театра, 1890-е (URL:https://pixels.com/featured/coming-out-of-the-theater-jean-beraud.html) (дата обращения 15.05.2025)

Жан Беро — Галерея для гулянья в театре варьете Фоли-Бержер, 1890-е (URL:https://cont.ws/@hellene7/1379337/full) (дата обращения 15.05.2025)

Жан Беро — Элегантная пара входит в фойе оперы, 1890-е (URL:https://cont.ws/@hellene7/1379337/full) (дата обращения 15.05.2025)

Жан Беро — В театре разнообразия, 1883 (URL:https://dasart.ru/product/frame/192808) (дата обращения 15.05.2025)

Эдгар Дега — Звезда, 1878 (URL:https://gallerix.ru/album/Edgar-Degas/pic/glrx-911532592) (дата обращения 16.05.2025)

Эдгар Дега — Две танцовщицы на сцене, 1874 (URL:https://artchive.ru/edgardegas/works/472977~Dve_baleriny_na_stsene) (дата обращения 16.05.2025)

Эдгар Дега — Репетиция на сцене, 1874 (URL:https://pixels.com/featured/the-rehearsal-onstage-by-edgar-degas-1874-edgar-degas.htm)l (дата обращения 16.05.2025)

Эдгар Дега — Звезда, 1876-1877(URL:https://art-shmart.livejournal.com/12310.html) (дата обращения 16.05.2025)

Эдгар Дега — Балерина с букетом цветов, 1877 (URL:https://art-shmart.livejournal.com/12310.html) (дата обращения 16.05.2025)

Эдгар Дега — Танцовщица с букетом, 1895 (URL:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Degas_-_Dancer_with_Bouquets,_circa_1895-1900.jpg) (дата обращения 16.05.2025)

Жан-Луи Форен — Певица в розовом — 1895 (URL:https://lovers-of-art.livejournal.com/573396.html) (дата обращения 16.05.2025)

Жорж Сера — Кабаре, 1889-1890 (URL:https://www.wikiart.org/ru/zhorzh-syora/kabare-1890) (дата обращения 16.05.2025)

Жорж Сёра — Певица в кафе-концерте, 1887–1888 (URL:http://ru.artsviewer.com/seurat-198.html) (дата обращения 16.05.2025)

Жорж Сёра — В «Европейском концерте», 1887 (URL:https://arthive.com/ru/georgesseurat/works/6817~V_Evropejskom_kontserte) (дата обращения 16.05.2025)

Эдгар Дега –Балетная репетиция на сцене, 1874 (URL:https://www.edgar-degas.net/ballet-rehearsal.jsp) (дата обращения 17.05.2025)

Эдгар Дега –Две балерины, 1879 (URL:https://www.wikiart.org/ru/edgar-dega/dve-baleriny-1879) (дата обращения 17.05.2025)

Анри де Тулуз-Лотрек — Сидящая танцовщица в розовом трико, 1890 (URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B7-%D0%9B%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA,%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5) (дата обращения 17.05.2025)

Жан Беро — За кулисами оперного театра, 1880-е (URL:https://itoldya420.getarchive.net/amp/media/beraud-offenstadt-248-bd0b7d) (дата обращения 17.05.2025)

Жан Эдуар Вюйар — Актриса в гримерке, 1892 (URL:https://artchive.ru/edouardvuillard/works/517109~Aktrisa_v_grimerke) (дата обращения 17.05.2025)

Жан-Луи Форен — Танцовщица в своей гардеробной — 1890 (URL:https://lovers-of-art.livejournal.com/573396.html) (дата обращения 17.05.2025)

Жан-Луи Форен — Визит в раздевалку танцовщицы — 1880 (URL:https://lovers-of-art.livejournal.com/573396.html) (дата обращения 17.05.2025)

Жан Беро — В театре Варьете, 1890-е (URL:https://artchive.ru/artists/10276~Zhan_Bero/works/286434~V_teatre_Var%27ete) (дата обращения 18.05.2025)

Жан Беро –Выход из театра, 1890-е (URL:https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/la-sortie-du-theatre-201254) (дата обращения 18.05.2025)

Эдгар Дега — Зрительный зал Оперы, 1870–1871 (URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Degas_l%27orchestre.jpg) (дата обращения 18.05.2025)

Жан-Луи Форен — Театральное фойе, 1880-е (URL:https://arthive.com/ru/artists/12228~ZhanLui_Foren/works/585749~Teatral'noe_foje) (дата обращения 18.05.2025)