Пространственный фотомонтаж как аналог современных медиа

Аннотация В статье рассматривается как история возникновения техники фотомонтажа, так и процесс появления новых форм передачи информации на основе актуальных для 1920‑х медиа — кино и фотографии. Анализируются различные объекты дизайна — от полиграфии до нового класса «медиа-объектов». Создание синтетических форм искусства, построенных на объединении различных каналов коммуникации — кинохроники, аудиотрансляции, фотографии и типографики, — является отличительной чертой постреволюционной эпохи и отражает теорию «массового действа», новую концепцию театрального искусства, иную социальную действительность, где лозунг, диспут, митинг становятся ключевой формой передачи информации. Подобные виды искусства и новаторский подход к созданию визуальной формы сообщения перекликаются с современными задачами мультимедиа.

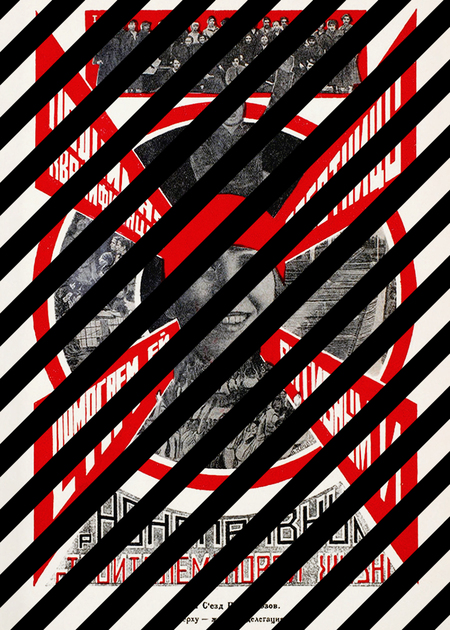

Первенство в открытии фотомонтажа как техники создания композиции на основе готовых изображений оспаривали между собой и художники-конструктивисты — Густав Клуцис, Сергей Сенькин, Александр Родченко, и члены немецкой группы Дада — Джон Хартфильд и Ханна Хёх. Не столь важным здесь оказывается лидерство, сколь разнообразие задач, решаемых с его помощью. Для дадаистов хаос и абсурдные сочетания, создаваемые посредством столкновения между собой фрагментов рекламных объявлений и изображений политических деятелей, становились формой реакции на последствия Первой мировой войны — формой политического протеста, отражением абсурда самой действительности. Они использовали технику фотомонтажа зачастую с саркастическим подтекстом — в традициях острой и откровенной немецкой сатирической иллюстрации, в изобилии появлявшейся на страницах журнала «Симплициссимус».

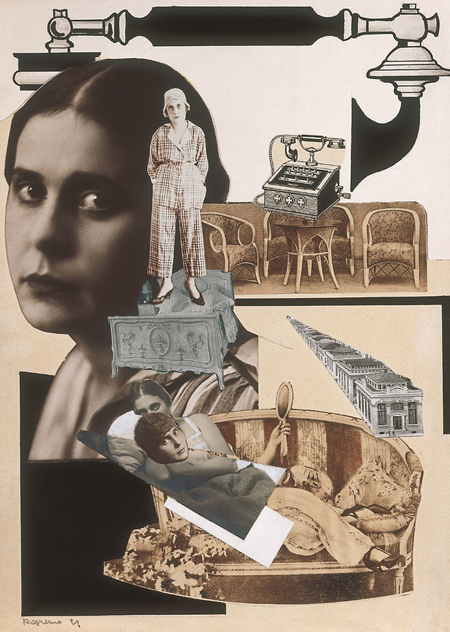

А. Родченко. Иллюстрация-фотомонтаж «В постели она, она лежит. — Он. На столе телефон» к поэме Владимира Маяковского «Про это». 1923

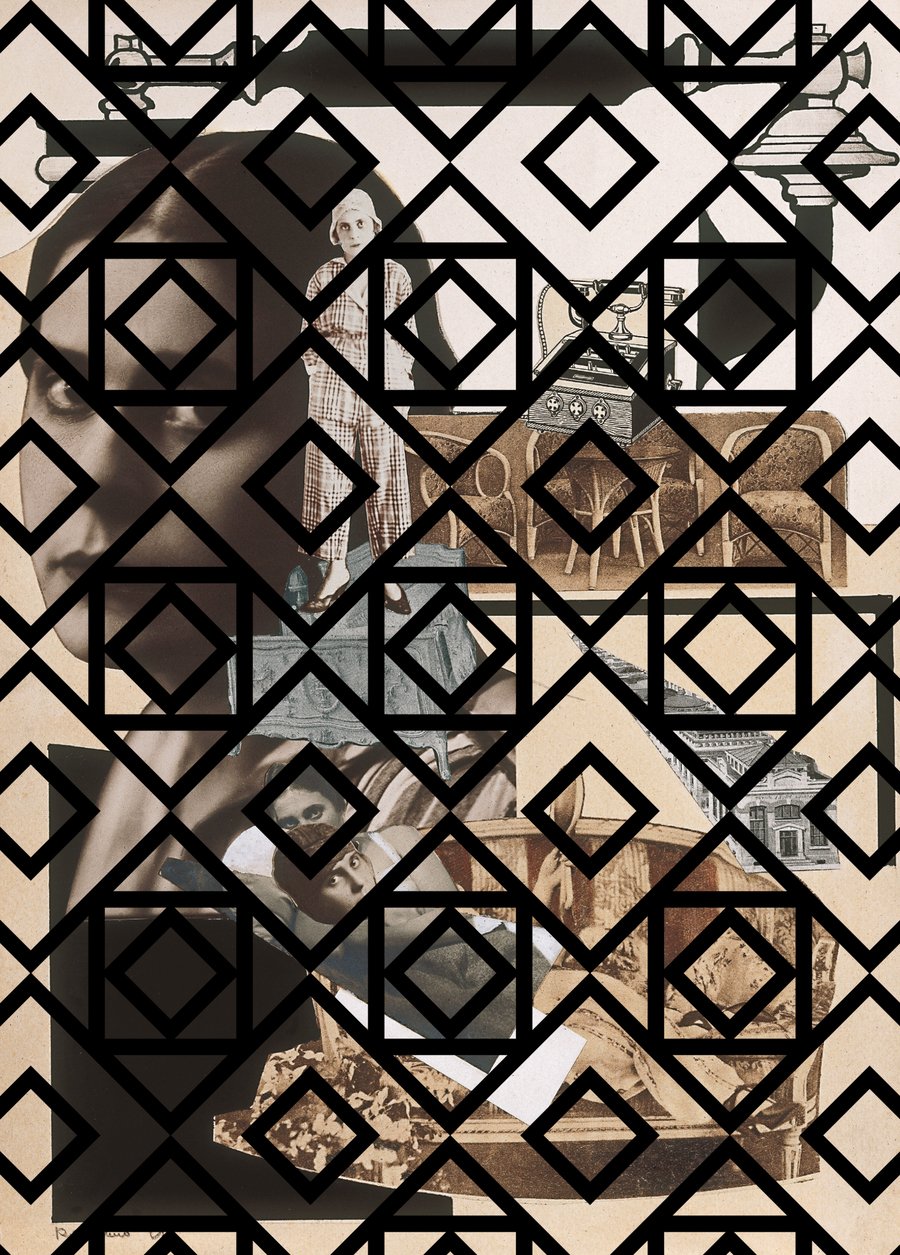

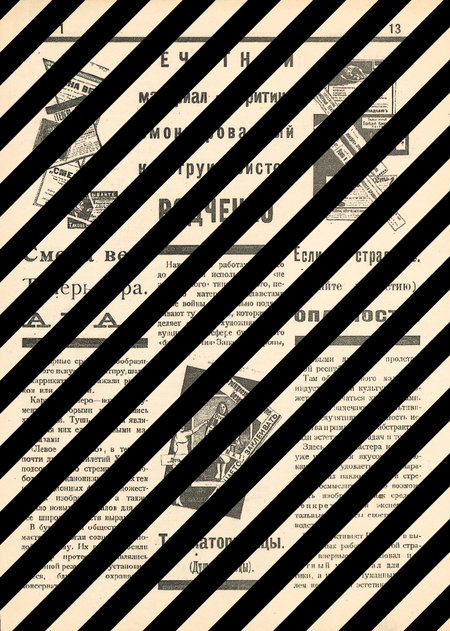

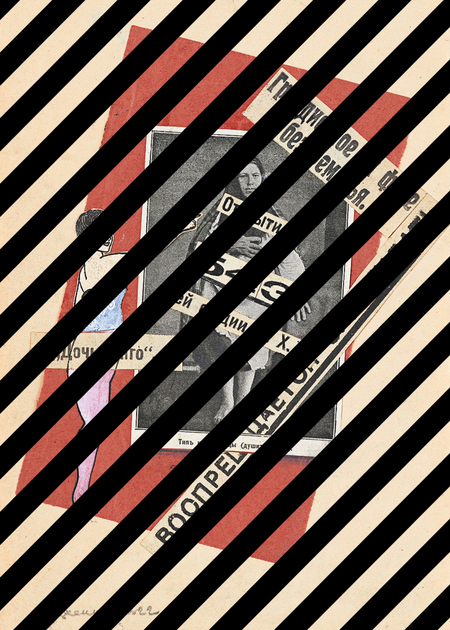

Слева: А.Родченко. Коллаж «Смена вех» для журнала «Кино-фот». № 1, 1922. Справа: А.Родченко. Иллюстрация-фотомонтаж «Я уши лаплю — напрасные мнёшь!» к поэме Владимира Маяковского «Про это». 1923

Для конструктивистов, как художников-изобретателей, наиболее важной стала идея монтажа изображения при помощи ножниц и клея, что в точности вписывалось в концепцию производственного искусства. Снимок или полиграфический оттиск осознавались как факт и документ эпохи, беспристрастный материал действительности, которым и надлежит оперировать художнику-конструктору. Фотомонтаж определил развитие рекламы, книжного и экспозиционного дизайна 1920–1930-х годов, став универсальным принципом сборки визуальной истории.

Слева: А. Родченко. Иллюстрации-коллажи для журнала «Кино-фот». № 1, 1922. Справа: А. Родченко. Коллаж «Тип каторжницы» для журнала «Кино-фот». № 1, 1922

А. Родченко. Иллюстрация-фотомонтаж «Быт» к поэме Владимира Маяковского «Про это». 1923

Искусство должно не просто войти в жизнь, а научиться работать с индустриальной механикой жизни, использовать ее принципы — функциональность, честность и ясность конструкции — как проектно-художественные средства. «Архитекторы! Не подражайте формам техники, а учитесь методу конструкции» — гласит лозунг на страницах журнала «СА» (Современная архитектура).

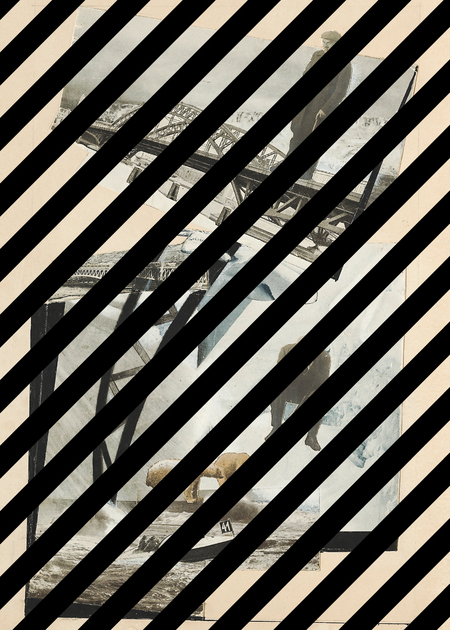

А. Родченко. Иллюстрация-фотомонтаж «…она зверей любила…» к поэме Владимира Маяковского «Про это». 1923

Язык фотомонтажа строится не только на изображениях как таковых, но и на их значениях, определяемых историко-социальным и политическим контекстом. Ввиду нашего существования в рамках другой эпохи, мы способны оценить во всей полноте лишь верхний слой, очевидные композиционные и сюжетные смыслы — остальное требует более пристального изучения, обладания информацией, способной дать всесторонний срез времени, выйти за рамки агитационно-политического контекста.

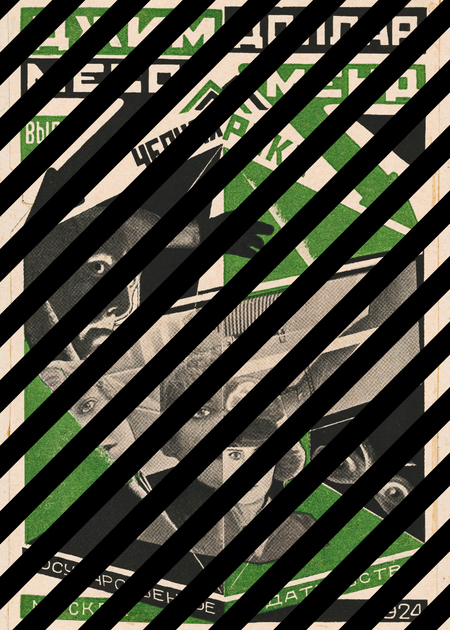

Слева: А. Родченко. Коллаж «Чарли Чаплин» для журнала «Кино-фот». № 2, 1922. Справа: А. Родченко. Плакат к киножурналу Дзиги Вертова «Кино-глаз». 1924

А. Родченко. Плакат к киножурналу Дзиги Вертова «Кино-глаз». 1924

Киномонтаж и фотомонтаж апеллируют к идее построения фразы — группе визуальных образов, определенным способом выстроенных. В рамках фильма мы «читаем» эту фразу на экране, через смену и сопоставление кадров, в альбоме или журнале — в процессе перелистывания страниц. Для 1920–1930‑х характерна своего рода дихотомия — кино и фотографии, многостраничного печатного издания и фильма.

Для Густава Клуциса было важным слияние текста и изображения в единое целое, переход от алфавитной письменности к комбинированным формам, где кадру (или снимку) отводилась роль «иероглифа», элемента языка будущего.

Густав Клуцис. Радиоораторы № 3 и № 4. Проекты агитационных установок. 1922

Густав Клуцис. Плакат «Ленин и социалистическая реконструкция». 1927

Агитационно-массовое искусство оперирует как отдельными элементами (листовками, плакатами, периодикой, лозунгами, кинохроникой), так и их комплексом, увлеченно и эффектно комбинируя их в зависимости от поставленной задачи и характера основной формы и пространства.

Густав Клуцис. Эскиз плаката «На фронте социалистического строительства». 1927–1928

Александр Родченко. Обложка журнала «Новый ЛЕФ». № 8, 1928

Александр Родченко в контексте разговора о фотомонтаже интересен прежде всего тем, что как художник-производственник представляет тип работы полного цикла — он не только собирал «библиотеку» образов, коллекционируя вырезки из прессы, но и был режиссером, специально снимал и ставил сцены, необходимые ему при создании фотомонтажей.

Густав Клуцис. Почтовая открытка «Всесоюзная спартакиада». 1928

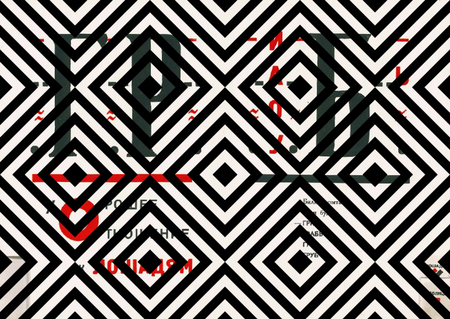

Александр Родченко. Обложки для серии повестей Мариэтты Шагинян «Месс Менд». 1924

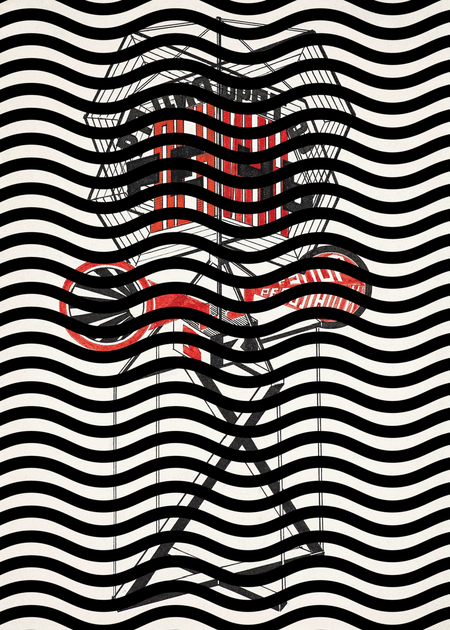

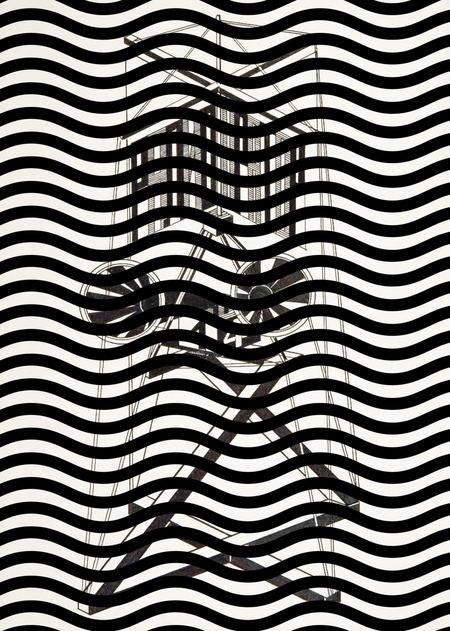

Обложки к роману Мариэтты Шагинян «Месс Менд» интересны тем, что для них Родченко создает графическую схему, типовую конструкцию для размещения элементов фотомонтажа и типографики, напоминающую куб в аксонометрической проекции.

Александр Родченко. Эскиз обложки выпуска «Гений сыска» из серии «Месс Менд». 1924

Слева: А. Родченко. Эскиз обложки выпуска «Вызов брошен» из серии «Месс Менд». 1924. Справа: А. Родченко. Эскиз обложки выпуска «Черная рука» из серии «Месс Менд». 1924

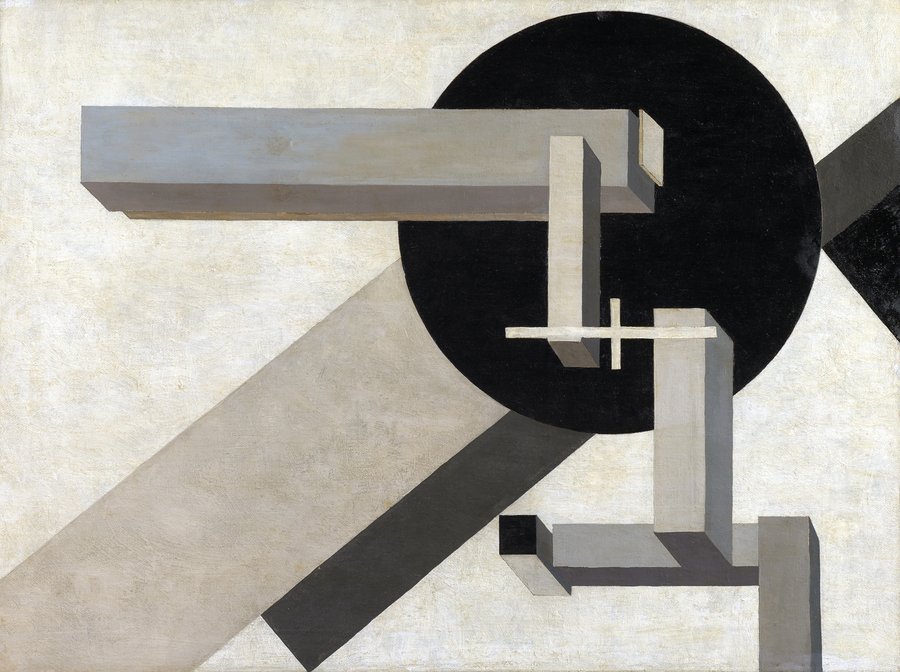

В своем творчестве Родченко удивительно последователен — от абстрактных рисунков, сделанных с помощью чертежных инструментов еще в 1916 году, он переходит к созданию художественной программы, ядром которой становится понятие конструкции. Фактически в тот момент речь идет о зарождении методики проектирования вещи, которая с успехом будет реализована на деревообрабатывающем и металлообрабатывающем факультетах ВХУТЕМАСа.

Александр Родченко. Пространственный фотомонтаж с портретами А. Чичерина. 1924

Александр Родченко, Варвара Степанова. Разворот журнала «СССР на стройке». № 12, 1935

Александр Родченко. Разворот журнала «СССР на стройке». № 7, 1940

Объемно-пространственный и «кинематографический» подход в дизайне книги начинается именно с Лисицкого. Продвигая идею книги как трехмерной конструкции, он работает над созданием прежде всего динамического образа; акцентирует внимание на восприятии текстового и визуального контента во времени.

Эль Лисицкий. Иллюстрации к сборнику Владимира Маяковского «Для голоса». 1923

Эль Лисицкий. Страница из книги «Супрематический сказ про два квадрата в 6‑ти постройках». 1922