Секция «Современное искусство: теории и практики»

9-11 апреля 2025 года в пространстве HSE CREATIVE HUB прошла научная конференция «Теории и практики искусства и дизайна: социальные, экономические, политические и культурные контексты». Кроме традиционных секций и круглых столов в рамках параллельной программы были перформансы, концерты и мастер-классы.

Школа дизайна НИУ ВШЭ и Аспирантская школа по искусству и дизайну организует уже 8 год такой масштабный научный ивент, где собираются и обмениваются своим опытом специалисты сферы искусства и дизайна.

Модератором секции «Современное искусство: теории и практики» выступил Сергей Лушкин — ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Вкратце пересказываем основные тезисы. Чтобы ознакомиться с выступлениями целиком, вы можете запросить запись секции по почте hse.art.and.design.school.conf@gmail.com.

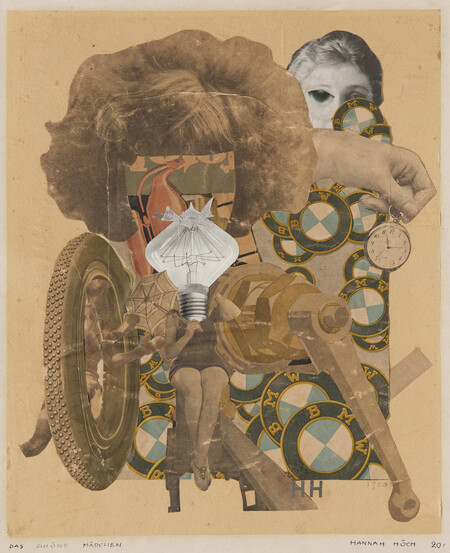

Модели «дада-тела»: квазиантропоморфные образы в визуальном искусстве дадаизма

Илья Крончев-Иванов

Российский институт истории искусств, Школа дизайна НИУ ВШЭ

Проблема кризиса антропоморфности в изобразительном искусстве XX века. Как дадаисты, разорвав традиционные связи с миметической традицией, предложили новый взгляд на изображение человека и его тела.

Можно выделить четыре модели телесности: * Механистическое тело. Здесь анализируются работы Франсиса Пикабиа, Марселя Дюшана, а также киборгов и автоматов Георга Гросса, Рауля Хаусмана и Джона Хартфилда. * Химерическое тело. На примере гибридных образов у Макса Эрнста и Рауля Хаусмана видна тенденция к смешению различных признаков. * «Знаковое» тело. Модели масок и кукол, проиллюстрированные работами Марселя Янко, Софи Тойбер-Арп и Ханны Хёх. * Абсурдистское тело. Коллажи и живописные работы демонстрируют парадоксальность и иронию, воплощённую в творчестве Дюшана, Хёх и Хаусмана.

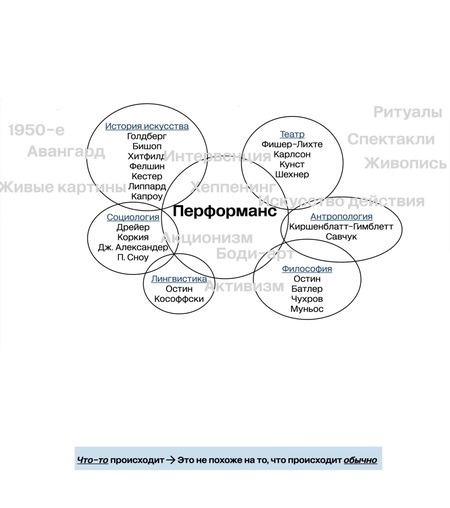

Ситуация перформанса: потенциал применения социологических методов исследования в междисциплинарном анализе перформанса как явления искусства

Вера Замыслова

Школа дизайна НИУ ВШЭ

Взгляд на перформанс через призму социального феномена — ситуации. Опираясь на социологическую работу Ирвинга Гофмана, автор раскрывает динамичное и постоянно изменяющееся взаимодействие участников события, где основой является изначальная структура ситуации, служащая фундаментом для последующих смысловых трансформаций.

Ключевые аспекты анализа включают: • Понятие ситуации как временного и пространственного взаимодействия, которое постоянно меняется под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. • Социальные фреймы, позволяющие смотреть на перформанс как на событие, где зритель, участник и момент «переключения» ролей становятся неотъемлемыми составляющими творческого процесса.

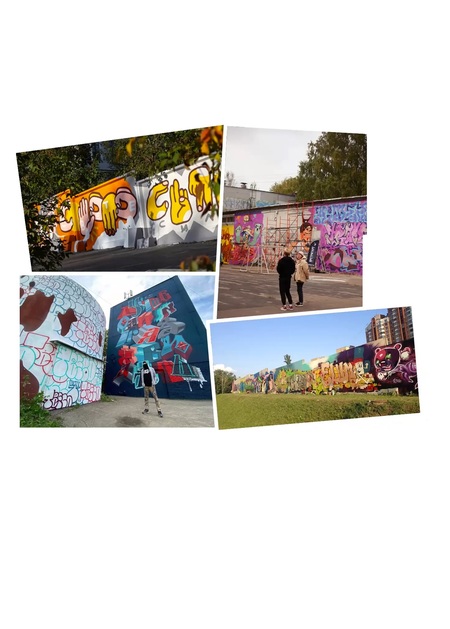

Уличное искусство в России: преступление или проявление креативности?

Иван Мельников

Московский городской открытый колледж

Анализ уличного искусства как явления, вызывающего разнообразные социальные и культурные реакции, включает следующие аспекты:

• Отношение социума к уличному искусству. Автор отмечает, что уличное творчество может восприниматься как источник эстетического удовольствия, так и как нечто вызывающее дискомфорт из-за агрессивных и провокационных надписей. • Осквернение памятников. Особое внимание уделяется проблеме нанесения граффити и других художественных вмешательств на объекты культурного и исторического наследия. • Легальные площадки для творчества. Мельников предлагает концепцию создания специально отведенных зон в городском пространстве, что позволит объединить легальное творчество и развитие городской инфраструктуры. • Образовательные инициативы. Инициирование диалога в образовательных учреждениях и создание центров дополнительного образования могут способствовать развитию осознанного отношения к уличному искусству и его интеграции в культурное пространство.

Таким образом, поднимается вопрос о том, как совместить свободу творческого выражения с необходимостью сохранения культурного наследия.

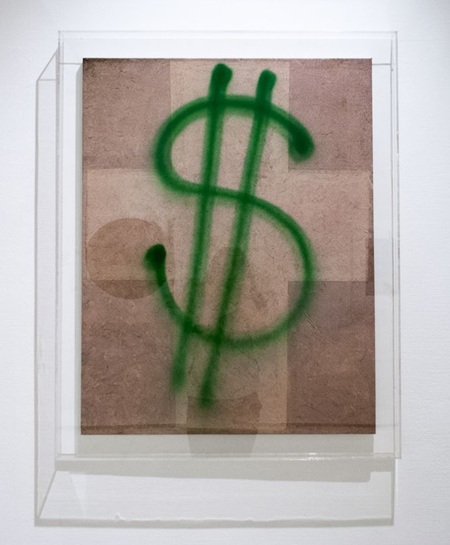

Акция и реакция: метод Александра Бренера

Полина Музыка

Независимая исследовательница

Оригинальная методология исследования перформативных практик Александра Бренера, в которой центральное место занимает разделение на «акцию» и «реакцию»:

• Акция рассматривается как инициатива художника — провокационный жест, направленный на выражение личной творческой идеи. • Реакция — это ответное действие, где объект, ситуация или сам провокатор становятся инициаторами творческого поиска, заставляя художника реагировать на происходящее.

Методология опирается на философские идеи Мартина Хайдеггера, изложенные в тексте «Искусство и творение», позволяющие увидеть процесс создания произведения искусства не только как индивидуальное творчество, но и как диалог между субъектом и окружающей действительностью.

Таким образом, доклад актуализирует проблему трансформации роли автора в контексте современного арт-рынка и культурного дискурса.

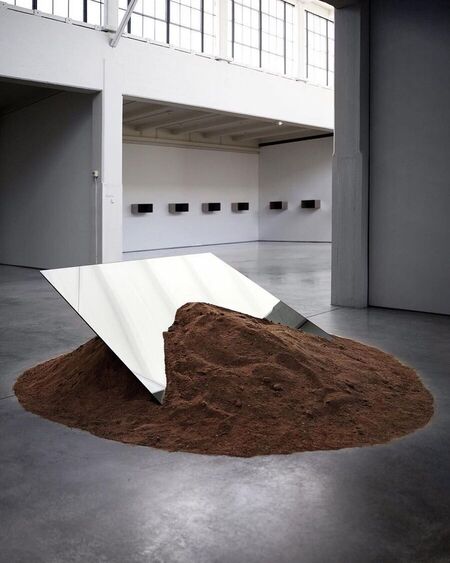

Куча земли, палки и камни как художественный объект в пространстве галереи

Елена Гусева

Школа дизайна НИУ ВШЭ

Ленд-арт — направление, зародившееся в 1960-х годах как протест против институциональных рамок галерей и музеев. Данное исследование демонстрирует сложность и динамичность ленд-арта, подчеркивая его значение как пространства художественного эксперимента, где протестные и институциональные элементы постоянно находятся в движении:

• Первые шаги ленд-арта. Вспоминается начало экспериментов с художественными объектами из природных материалов, где ключевым понятием становилось «место и не-место» по Роберту Смитсону. • Монументальные работы и уход из галерей. Описываются выставки и проекты, демонстрирующие отказ художников от традиционных арт-площадок, что совпало с экономической рецессией 1970-х годов. • Возвращение в арт-институции. Переход к новым формам экспонирования — от фотодокументации до интерактивных инсталляций, отражающих взаимодействие между художником, аудиторией и пространством галереи. • Контекст неофициального искусства в СССР. Дополнительное внимание уделено экспериментальным практикам, связанным с взаимодействием с природой и коллективными акциями.

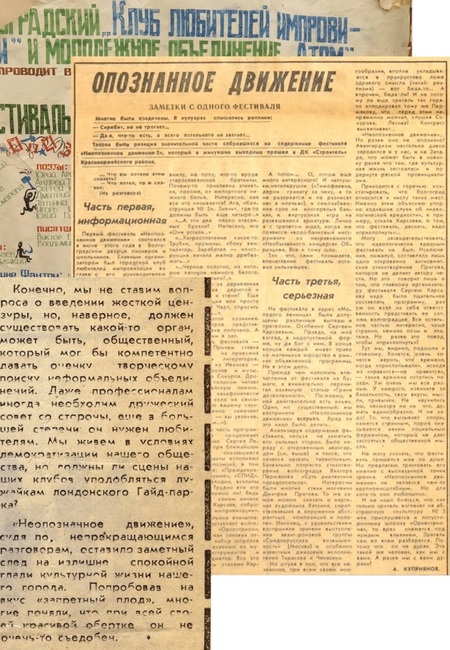

Исследование волгоградского современного искусства через оптику политики памяти

Анна Циганкова

Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова

Акцент внимания на региональных особенностях формирования современного искусства в Волгограде. В исследовании ключевыми становятся понятия памяти и институциональной поддержки:

• Региональная инаковость. В городе, лишённом стабильных галерей и центров современной культуры, развитие искусства происходит под влиянием «культурных героев» — организаторов и энтузиастов. • Память как исследовательский инструмент. Взгляд через призму memory studies, опираясь на концепции Пьера Нора и Поля Рикера, позволяет понять специфику формирования культурных нарративов в условиях ограниченной инфраструктуры. • Проблема отсутствия централизованной точки. Недостаток долгосрочных проектов и институциональной поддержки приводит к тому, что художественная жизнь города носит событийный, но не системный характер.

Таким образом, анализ демонстрирует необходимость междисциплинарного подхода в изучении искусства в регионах и подчеркивает роль локальных инициатив в формировании культурной повестки.

Contemporary Art vs Geistesgeschichte: искусство в горизонте гегельянского исторического нарратива

Майя-София Жуматина

Школа философии и культурологии НИУ ВШЭ, Научно-учебная лаборатория трансцендентальной философии

Переосмысление взаимодействия современной художественной практики с «большим нарративом» традиционной истории искусства, который Эрнст Гомбрих интерпретировал с точки зрения гегельянской философии. В центре исследования — вопрос о возможности отделения современного искусства от монолитных историко-философских конструкций:

• Переосмысление постмодерна. Аргументируется, что отказ от всеобщих теорий ведет к появлению множества частных и автономных высказываний. • Историчность vs традиция. Доклад анализирует взаимосвязь между модерном, постмодерном и традицией истории искусства, а также ставит под сомнение возможность полного отделения искусства от его историко-философского контекста. • Понятие Geistesgeschichte. Обсуждение превращения истории искусства в особый тип нарратива, где философские основания играют решающую роль в самоосознании дисциплины.

Работа стимулирует дискуссию о целостности и фрагментарности современного художественного поля и необходимости нового подхода к пониманию истории искусства.

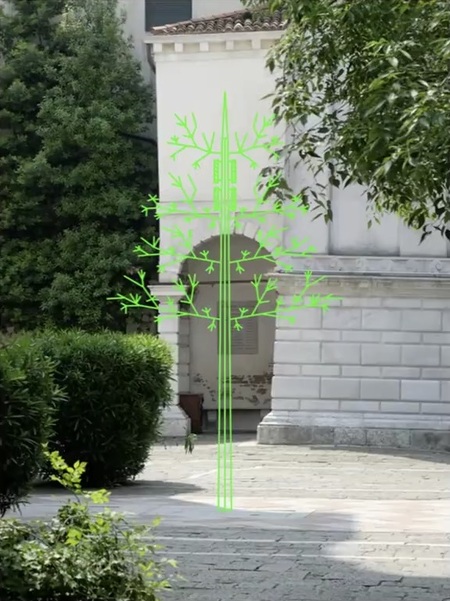

Вызовы Антропоцена и новая оптика современной визуальной культуры

Елизавета Закураева

Институт философии СПбГУ

Влияние антропоценовского мышления на визуальные медиа и современные художественные практики.

Доклад демонстрирует: • Антропоцен как визуальный режим. Новая эпоха меняет традиционные методы репрезентации, выводя на первый план конфликт масштабов и «оптическое смещение». • Сдвиг в представлениях о субъекте и объекте. Привлечение идей Евы Хорн, Бруно Латура и постгуманистических подходов Рози Брайдотти показывает, что алгоритмические повторения, генеративные процессы и иммерсивные практики меняют привычные каноны восприятия. • Слияние технологии и природы. Результатом становится новая эстетическая стратегия, размывающая границы между естественным и искусственным, что требует пересмотра традиционных подходов к художественному анализу.

Заключительный анализ демонстрирует, что визуальная культура Антропоцена оказывает прямое влияние на область свободного творчества и становится вызовом для устоявшихся методологических подходов в исследовании искусства.

Мероприятие прошло 9–11 апреля 2025 года в пространстве HSE CREATIVE HUB и онлайн.

Подробнее об этом и других событиях, проходящих на площадке HSE CREATIVE HUB, можно узнать на сайте https://creative.hse.ru/hub.