Дом доктора Живаго. Касимов

Бренд и идея стиля

«Дом доктора Живаго» в Касимове — своеобразный центр культуры и гостеприимства. Проект направлен на возрождение смыслов семьи Пастернаков и его дяди — земского доктора.

Проблема

Мало кто знает о том, что город Касимов в своё время оказал влияние на творчество Бориса Пастернака и даже стал прототипом города Юрятина из его самого известного романа «Доктор Живаго».

Решение

Помимо создания пространства, которое хранит свидетельства жизни Пастернака, необходимо повысить узнаваемость этого места и при помощи бренда и коммуникации транслировать конкретные идеи единой смысловой платформы.

Суть бренда

Творчество, любовь и дом как спасение.

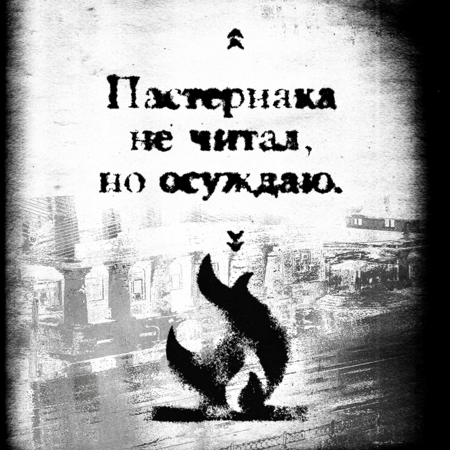

Идея стиля

Печать и скан как способ сохранения смыслов.

Образ в медиа и tone of voice

Образ

Мудрый доктор, который много пережил, много знает и всегда готов поделиться своим опытом и дать совет.

Tone of voice

Тёплый, заботливый, с нотками ностальгии, приглашающий к размышлениям и творчеству.

Особенности языка

Активное использование вопросительных предложений, метафор и цитат, образов, связанных с уютом и вдохновением. Язык позволяет намекать, а не констатировать.

Разговор в доверительном тоне «мы-вы».

Внимание к деталям.

Пост № 1

«Я сделал сейчас предложенье…» Как отказ в Марбурге превратил философа в поэта

Лето 1912 года. Молодой Борис Пастернак приехал в тихий немецкий городок Марбург, чтобы углубленно изучать философию под руководством знаменитого Германа Когена. Его могло ждать будущее перспективного философа, однако судьба распорядилась иначе.

В Марбурге произошла встреча с сёстрами Высоцкими, Идой и Еленой. Пастернак влюбился в Иду, и трагическая история любви достигла кульминации: он сделал ей предложение, но получил отказ. Это стало сильнейшим личным потрясением, и пережитая боль пробудила в Пастернаке поэта. Он буквально отодвинул философские труды и с головой ушёл в стихописание.

Этот опыт лёг в основу стихотворения «Марбург», появившегося в 1916 году, и был описан в автобиографической повести «Охранная грамота». Марбург навсегда остался в сердце поэта, а Касимов стал для Пастернака русским воплощением этого города.

Приезжайте в наш гостеприимный касимовский Дом доктора Живаго. Ощутите атмосферу, в которой жизнь, чувства и поэзия прошлого обретают новую тональность.

Пост № 2

Искусство на кончиках миллиона игл: Как Алексеев создал иллюстрации, покорившие Пастернака

Продолжаем наше знакомство с удивительными личностями, связанными с историей романа «Доктор Живаго»! Сегодня мы рассказываем об Александре Алексееве (1901–1982) — русском художнике, который на долгие годы стал «русским французом», живя и работая в изгнании. Он покинул Россию в 1920 году, но никогда не забывал о своих корнях. Глубокие личные переживания и воспоминания, связанные с переполненной тяготами жизнью на Родине, стали дополнительным вдохновением для работы над иллюстрациями к роману «Доктор Живаго», который виделся ему «посланием с того света» — Алексеев создал 202 иллюстрации всего за четыре месяца 1959 года!

Его инструмент — не кисть, а уникальный игольчатый экран, pinscreen. Это изобретение, которое Александр Александрович придумал в начале 1930-х годов, представляет собой пластину, заполненную подвижными иглами числом до миллиона. При боковом освещении эти иглы отбрасывают тени разной длины, позволяя создавать изображения, напоминающие ожившие гравюры. Над иллюстрациями Алексеев работал вместе со своей женой и соавтором Клер Паркер, создавая каждый кадр вручную.

Пастернак успел ознакомиться с вышедшим из типографии экземпляром романа с иллюстрациями до своей кончины 30 мая 1960 года, высоко оценил работу Алексеева, проникнувшись любовью к его новой технике, и просил передать личные благодарности художнику.

Пост № 3

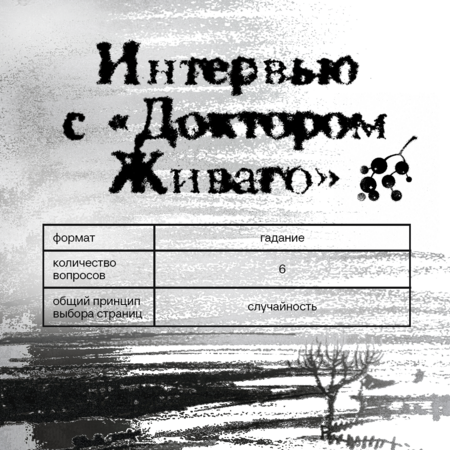

«Библиомантическое» интервью с «Доктором Живаго»

Бывало ли у вас такое, что вы долго искали ответ, а он находился сам, совершенно неожиданно? А что, если этот ответ ждёт вас на страницах модернистского романа?

Литература — незаменимая хранительница ответов на бесчисленное количество вопросов человечества. И существует древняя практика — библиомантия, или гадание по книге, раскрываемой на случайной странице. Мы в Доме доктора Живаго решили попробовать и задали вопросы самому «Доктору Живаго».

Мы использовали издание 1958 года (Милан: Фелтринелли, 634 с). Страницу для каждого вопроса выбирал рандомайзер (в диапазоне от 9 до 634), и если текст не подходил под условие, мы запускали его снова. Давайте узнаем, какие ответы хранятся между строк романа.

Вопрос № 1: Какое природное явление станет символом перемен? Условие: первое слово-явление природы на странице. Ответ: рассвет. Контекст: «А я гляжу, дело к рассвету».

Вопрос № 2: Цвет, отражающий суть человеческой природы. Условие: второе прилагательное, обозначающее цвет. Ответ: чёрный. Контекст: «А я воду с черного хода внесу, немного приберу наверху, приоденусь».

Вопрос № 3: Символ, объединяющий людей в трудные времена. Условие: четвёртое по счёту существительное, обозначающее конкретный предмет. Ответ: рука. Контекст: «Змей обвил ей руку // И оплел гортань, // Получив на муку // В жертву эту дань».

Вопрос № 4: Где заканчивается иллюзия и начинается реальность? Условие: первое предложение с противопоставлением. Ответ: «Я поступлю, как ты прикажешь, но сама, собственной волей, не решусь».

Вопрос № 5: О чём молчат те, кто знает правду? Условие: предложение между многоточием и точкой. Ответ: успокой меня. Контекст: «Скажи мне что-нибудь… Успокой меня».

Вопрос № 6: Зачем приходят сны, которые не помнишь утром? Условие: предложение с описанием чего-то неуловимого. Ответ: какое-то ощущение, будто у нас могут быть точки соприкосновения, и я должен её знать. Контекст: «Какое-то ощущение, будто у нас могут быть точки соприкосновения и я должен ее знать. Что-то виденное или слышанное. Вероятно, она кого-то напоминает. Но чорт побери, кого именно?»

Каждый из этих ответов, выхваченный из текста, кажется случайным, но в то же время удивительно созвучным с глубокими смыслами романа, с переживаниями его героев и самого Бориса Леонидовича.

Навигация

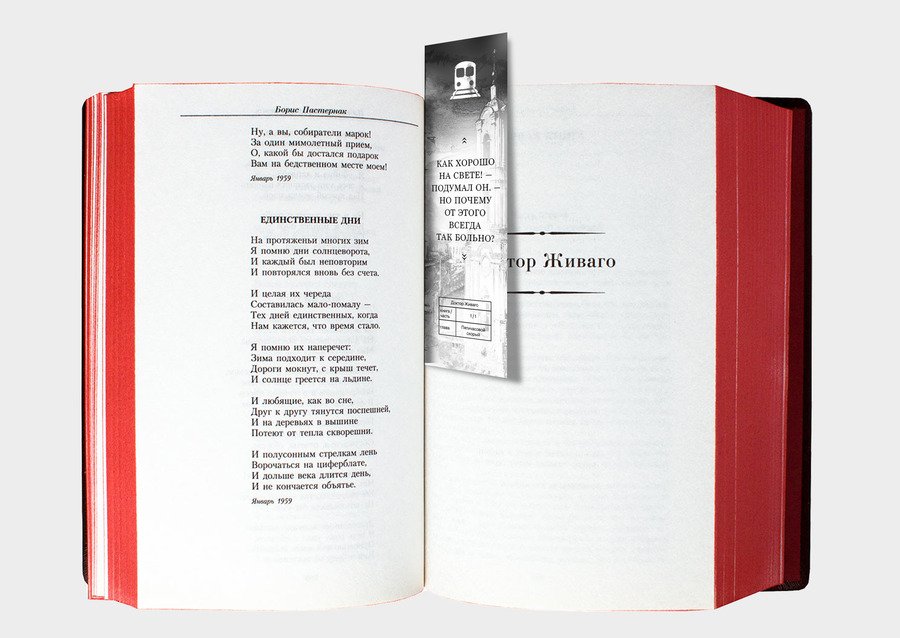

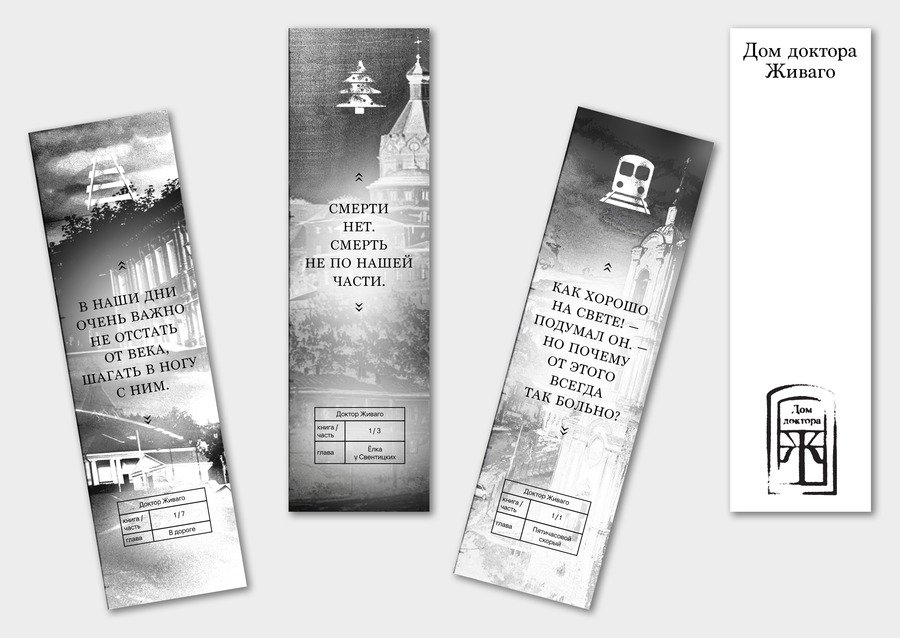

Мерч

Визуализация сувенирной продукции

Медиа-продукт

В рамках работы над проектом был создан моушн-ролик «Знакомство с Юрием Живаго».