Репортаж о подмосковном посёлке Малаховка

Сиреневый рай или центр дачной культурной жизни Москвы начала XX века: история забытого прошлого подмосковного поселка Малаховка

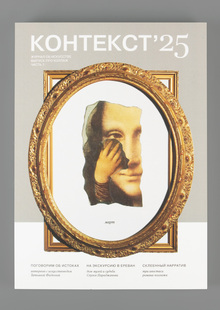

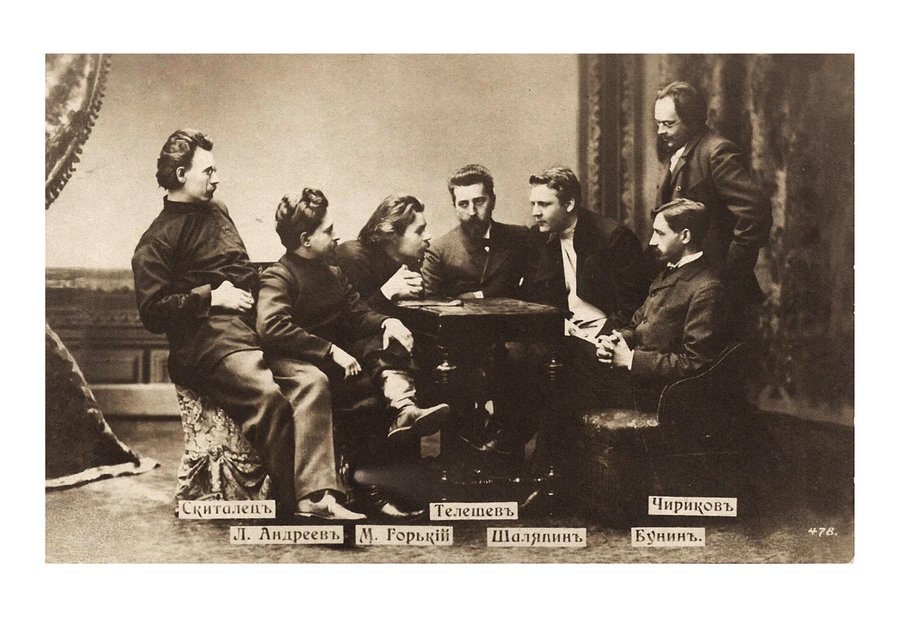

Телешовские «Среды». Изображение из фондов музея

Гудок. Тяжелый скрежет металлических рычагов. Электричка отправляется. Черные массы усаживаются на свои места. Вечно душный, покачивающийся вагон с запотевшими окнами мчится куда-то вдаль, от Москвы, туда, где из окон электрички виднеются витиеватые реки, черные полосы лесов и деревянные кончики крыш, скрытых за полупрозрачными проволочными заборами. Бесконечная линия проводов и рельс беспрерывно тянется от Казанского вокзала, провожая электричку в путь по дачным поселкам Подмосковья.

Вывески, ларьки, продуктовые магазины, Красное и Белое, секонд-хэнд итальянской одежды и всевозможное дачное оборудование вывалились ярким маскарадом на вышедших со станции пассажиров. Остановка Малаховка. Вдоль по Шоссейной улице тянется череда высоких заборов; маленькие картонные домики; кирпичные гиганты; замысловатые формы крыш, напоминающие футуристические фантазии; панельные трехэтажные дома; Почта России… Все это самый обычный подмосковный поселок, которых тысячи. Один походит на другой, как две капли воды. Но что же скрыто за этим фасадом, оболочкой дачной жизни, такой умеренной и спокойной?

Больше чем 100 лет назад Малаховка была центром культурной и театральной дачной жизни Москвы, куда приезжали актеры Малого театра, МХАТа; гостили Куприн, Бунин, Чехов, Есенин, Маяковский, Раневская, Горький, Шаляпин и многие другие. Что же стало с Малаховкой, и почему она перестала быть тем местом скопления московской интеллигенции? Что происходит с культурой сейчас?

Телешовские среды и «долголеты»

«Помню то лето. Мы жили на даче всё в той же Малаховке, в Аптекарском переулке. Вдоль железнодорожного полотна была проложена на высокой насыпи дорожка, прямая, хорошо утоптанная и удобная. Почему-то дорожка эта — вернее, широкая аллея, называлась Невским проспектом. Пожалуй, это было очень подходящее название. Летними вечерами малаховская молодёжь разгуливала по Невскому проспекту между Малаховкой и Красковом, разодетая в самые красивые свои наряды» — вспоминает детская писательница Софья Абрамовна Могилевская.

Почти забытый в литературных и театральных кругах поселок Малаховка расположился в 30 километрах от Москвы по направлению к Рязани. В этом небольшом местечке когда-то еще до возникновения Казанской железной дороги была маленькая деревушка, в которую приезжал на охоту Иван Грозный. Начала расцветать и обрастать новыми жителями Малаховка только к началу XX века, когда было налажено железнодорожное сообщение. Как это обычно бывает, торговля пробудила интерес к этим местам. Крупные землевладельцы стали покупать богатые, неизведанные земли. Считалось, что здешний воздух сосновых лесов чище крымского, поэтому врачи рекомендовали Малаховку вместо морских курортов. Так она и приобрела популярность среди дачников.

[1] Чаепитие в саду. В центре — Алексей Александрович Бахрушин. Изображение из фондов музея [2] Алексей Александрович Бахрушин с семьёй на даче в Малаховке. 1912 год. Изображение из фондов музея

Дачи стали особенным феноменом для русского человека — это была и есть особенная среда, которая часто связывает людей с их корнями, воспоминаниями из детства, родственниками, семьей, поэтому так дорога для многих.

«Чем занимались на даче? Отдыхали, проводили время с пользой, ходили на охоту, купались, играли, музицировали… Когда инфраструктура была проведена в поселок, появилось фото-ателье, аптека, магазины — жизнь здесь развивалась не хуже, чем в городе. Было много чего интересного — люди отдыхали!» — рассказывает краевед и методист музея Малаховки Татьяна Андреева. Вообще этот музей является уникальным местом, в котором до сих пор занимаются изучением и популяризацией истории Малаховки. Забытая не только в кругах московской интеллигенции, но и новыми поколениями малаховцев, она продолжает свою жизнь здесь в музее, где Дарья, заведующая научно-просветительской службы, и методистка Татьяна Андреевна, кропотливо и внимательно изучают архивы и пишут материалы об истории посёлка.

— Почему Малаховка стала центром культурной жизни? Как она привлекла столько московских актеров, режиссеров, драматургов и писателей? — Центр был конечно не один, но своей популярностью в те годы Малаховка обязана Телешову. От него и тянется ниточка в театральные круги Москвы, где он был знаком с Немировичем–Данченко и труппой МХАТа, в которой играла его сестра — рассказывает Дарья.

Телешов не просто открыл Малаховку для москвичей, но и создал особенный культурный феномен того времени. Увлеченный литературой, театром, музыкой, Николай Дмитриевич организовывал, так называемые, «Телешовские среды» в Москве на Покровском бульваре, куда часто наведывались И. А. Бунин, Л. Н. Андреев, Максим Горький, А. П. Чехов, Ф. И. Шаляпин… После приобретения северной половины Малаховки, писатель перевез литературный кружок на дачу. За ним последовали и все его московские друзья.

[1] Перед концертом В. Н. Светинская, С. К. Невельская, М. П. Кандаурова перед выступлением на концерте в Малаховке. [2] п.Малаховка. р.Македонка в районе ул. Прудовой.1950

Здесь Максим Горький впервые прочитал пьесу «На дне»: «…Успех исключительный. Ясно было, что пьеса станет событием. Так оно и случилось» — комментировал это событие Телешов в своих заметках. Этот уединенный уголок особенно сильно повлиял на писателей, которые нашли в нем убежище от городской жизни. Горький впоследствии в журнале одобрительно писал о кружке Телешова: «Ваши „Среды“ имели очень большое значение для всех нас, литераторов той эпохи».

Пауза, разговор обрывается, Дарья извинившись останавливает свой рассказ и уходит встречать «долголетов» (так здесь называют пенсионеров-участников программы долголетия), чтобы усадить их в зрительный зал перед началом концерта. Сегодня в Малаховском музее проходит творческий вечер посвященный началу весны: «Весна идёт, душа поёт». Само здание музея напоминает промышленные или индустриальные помещения начала века с высокими потолками и большими окнами. Оно буквально стоит особняком между деревянными и пластиковыми дачными домиками: статное, классическое, с элементами ампира, но слегка облезлое и оттого желтовато-болезненное. Внутри, отчасти отреставрированное только в музейном крыле, оно напоминает законсервированную советскую квартиру со старинной мебелью, книгами и запахом пыли.

Зрительный зал и сцена располагаются прямо посередине музея между временной экспозицией искусственных цветов и выставкой рукодельных кукол, которые создает местная художница и поэтесса. Небольшая сцена заполнена работами: абстрактные полотна покрывают ширму, которая служит кулисами. По центру — белые деревянные колонны возвышающиеся к потолку, а между ними старинное пианино. Выступают ученицы местной музыкальной школы, которая находится на втором этаже здания музея. Читают Пушкина, Цветаеву, исполняют романсы и песни. Среди гостей слышатся одобряющие перешептывания. Пожилая женщина в шерстяном платке приободряюще повторяет губами стихотворение, которое исполняет маленькая девочка со сцены. Вечер продолжается, артистов радостно приветствует небольшая, но очень вовлеченная аудитория. С фотографий на стене безмолвно смотрят выцветшие портреты.

Феномен дачной культуры

Театр Васюченко-Галицкого. Фото А. Т. Саладина, 1900-е годы. Изображение из фондов музея

«Трудно представить, как могла я выдержать тогда в Малаховке такое сумасшедшее напряжение — и творческое, и физическое. Я работала буквально двадцать четыре часа в сутки. Конечно, жизнь в Малаховке я не ощущала бы до конца праздником, если бы наряду с нечеловеческой работой не было, хотя и коротких, прогулок после спектакля по малаховским дорожкам и тропам. Правда, ни сирени, ни соловьёв, обязательных в те времена атрибутов романтики, уже не было, стоял конец июня. Но луна светила, из сада доносилась музыка, из-за заборов дач благоухали цветы. И на эту незатейливую дачную поэзию живо откликалась моя озорная молодость, жадная к жизни» — записала в своём дневнике актриса Алиса Коонен.

В конце XIX начале XX веков Малаховка стала считаться местом отдыха московских артистов, которые с инициативы Телешова приезжали сюда, чтобы не только отвлечься от столичной жизни, но и набравшись вдохновения, творить с еще большей силой. Здесь быстро сложился коллектив единомышленников — природа и уединение способствовали расцвету актерского мастерства и буйства воображения. На деньги братьев Соколовых, которые владели большим количеством земель в поселке, а также с легкой руки Шаляпина, в 1911 году был построен Летний Театр, где он сам и пел. Ставился и Чехов, и Островский… Пресса писала: «Театр в Малаховке резко отличается от остальных дачных театров, культивирующих специфичное „дачное“ искусство. Он всегда относился к делу серьёзно». Это был не просто дачный театр, это был театр с очень хорошо подобранным репертуаром, с высоким актерским исполнением. Почти все артисты Малого отдыхали здесь с мая по сентябрь, поэтому хорошие актеры в Летнем театре были всегда. Не случайно в широких кругах сформировался особый термин, обозначавший деятельность Летнего театра (или филиала Малого, как его еще называли) — «малаховский образ жизни».

Летний театр в Малаховке. Фото из фонда музея

Когда-то он открыл миру Фаину Раневскую, которая впервые сыграла в Малаховке…

«Театр в Малаховке был одним из очагов, где в короткие месяцы летнего сезона теплилась творческая жизнь и создавалось подлинно реалистическое искусство. Там мне довелось увидеть великую русскую актрису Садовскую, игра которой меня глубоко потрясла. Там же я играла с Мариусом Петипа, Радиным, Правдиным, Певцовым, наблюдая которых, я училась собранности, сосредоточенности, вниманию — всему тому, что лежит в основе системы Станиславского» — вспоминала Раневская.

Театралы очень полюбили Летний. «Его белые колонны так чётко и красиво вырисовываются на зелёной лесной декорации. В нем есть что-то строгое, что-то внушительное» — писали тогда в журналах современники. Малаховка привлекала к себе не только театром, но и другими развлечениями. В парке «Летний сад» кроме театра и кино-кафе находились скетинг-ринг (для катания по асфальту на роликовых коньках), кегельбан (для игры в кегли), бильярд и ресторан. Устраивались гуляния, балы, детские праздники. Во время цветения сирени организовывался «Сиреневый бал», на котором выбирали на текущий сезон «Королеву красоты».

Дача И. А. Свешникова, улица Луговая (ныне Пионерская). Изображение из фондов музея

Сегодня память об этом месте собрана по кусочкам из различных источников и теперь бережно хранится в Малаховском музее. Больше и негде: здание Летнего театра безвозвратно сгорело в 1999 году. На его месте остался только Малаховский парк культуры и отдыха, где после долгих переговоров с властями и просветительских работ, повесили единственную табличку, напоминающую о той эпохе.

Еще в 2000-е годы общественность активно выступала за то, чтобы восстановить театр, а в 2016 году профессиональная экспертиза добилась того, чтобы территорию памятника признали заповедной зоной. Так «феномен дачной культуры», как называли Малаховку на рубеже XIX–XX веков, имея в виду театральную жизнь посёлка, остался только в воспоминаниях и мемуарах. Его перерождением никто заниматься не стал.

— К сожалению, здесь решаем не мы… Здесь решают местные власти. Был у нас режиссер один, Васильев. Хороший режиссер, профессиональный. Но время тяжелое тоже было, надо было чем-то платить, оплачивать этих актеров. Платить то с чего? Бюджет всегда стоит во главе творчества. Сейчас кто поможет? — отвечает Татьяна Андреевна на вопрос о возможности восстановить театр.

Культуре — копейки! Культура всегда на остаточном принципе. Ничего не дают, абсолютно. Вот я например, заслуженный работник, 50 лет стажа, получаю 22 тысячи… Ну ладно у меня пенсия еще есть. Слава богу у меня дети и внуки взрослые. А так? Это мизерные деньги! И пока настанет время, когда вам этот бюджет выделят, пройдут годы…

Потерянный рай

Дача Буторина. Изображение из фондов музея

«Как ни странно, работая день и ночь, я не только не чувствовала никакой усталости, но, наоборот, всё время жила в состоянии радостного творческого подъёма. Возвращаясь мыслью к Малаховке, я всегда вспоминаю свою жизнь там как непрерывный праздник. Праздником было всё: и репетиции, на которых в пылу фантазии рождались самые необыкновенные находки, и мгновенные импровизации на спектаклях, и встречи с замечательными актёрами.» — Алиса Коонен.

Концерт закончился, молодые артисты вышли на прощальный поклон. Однако зал не опустел. Оставшись в холле, кто-то рассматривал выставочную витрину искусственных букетов, «долголеты» разглядывали абстрактные полотна и фотографировались на сцене, другие беседовали с Дарьей. Это небольшое помещение с высокими потолками и бетонными холодными стенами было наполнено тихим гулом голосов, оживлением. Инсталляции со старинной мебелью, картины, деревянные шкафы с завитушками, кожаные кресла, кружевные ткани, аккуратно сложенные книги на полках из собраний жителей Малаховки… Двое гостей из другого города, попавших на этот вечер, изучали и фотографировали интерьеры музейной экспозиции. Постепенно завязалась беседа с Дарьей, которая с большим вниманием и интересом вовлеклась в диалог.

— Общее начинается с частного. Меня заинтересовала история моего дома, моей семьи, моей улицы, а потом уже и всего посёлка. Мы впервые с бабушкой пришли в музей, чтобы подарить мемуары первой хозяйки нашего дома. Это одно событие зацепило меня, и я стала постоянно приходить на встречи, мероприятия, помогать как волонтер. Так и музей создавался: все по инициативе местных жителей, которые отдавали свои и семейные вещи, мебель, книги, фотографии, архивы в фонд музея.

— Есть ли интерес со стороны общественности в продвижении культуры и сохранении памяти, истории Малаховки? Почему же Переделкино все знают, любят и приезжают туда, а про Малаховку не каждый вообще слышал?

— Интерес есть, информация есть, но есть поселки и города, которые сохранились лучше, чем Малаховка, где есть возможность показать всё вживую: вот в этом доме жил Есенин, вот в этом — Ахматова. Хотя я придерживаюсь такого мнения, что приехать и посмотреть на историческое место — это уже как побывать в виртуальном пространстве; как будто гуляешь по улицам прошлого, которые создаешь в своем воображении.

[1] Малаховка. Сквер у станции. Изображение из фондов музея [2] Телешовское шоссе — ныне Шоссейная улица. Автор: А. Т. Саладин. 1910-е годы. Изображение из фондов музея

Большая часть исторических домов Малаховки действительно не сохранилась, памятники архитектуры, знаменитые дачи были разрушены или сгорели в пожаре. Театра больше нет — можно показать только место, где он стоял. Телешовская дача давно развалилась. Сейчас не осталось и следа от той просвещенной среды, которая процветала здесь век назад. Кажется, что исторически сложившиеся обстоятельства препятствовали сохранению памяти. Уже при советском союзе Телешовы, Соколовы и их родственники переехали полностью в Москву, когда на них устроили гонения. Семействам показали, что им в Малаховке больше не рады из-за их взглядов, и они вскоре с концами попрощались со своим «сиреневым раем». Так постепенно Малаховка стала угасать. В неё пришли новые люди, которые установили свои порядки и хотя до середины XX века еще были какие-то проблески активной творческой жизни, вскоре все стало затухать.

В 2010-е годы музей мог себе позволить издавать большое количество книг, открыток, сувенирной продукции… Сейчас же нет почти никакой активности, несмотря на то, что работники музея за последние годы собрали материалы уже на несколько книг… Ничего не реализуется: этим проектам не хватает поддержки государства, а на одних грантах не получится долго продержаться. Музей существует на небольшие деньги, которые не окупают всех расходов и не оплачивают в полной мере работу сотрудников.

— Здесь вообще активные люди живут? Есть ли инициатива со стороны жителей на развитие культуры, музея, театра? — Ну конечно активные! Но сейчас конечно менее. Не будем продолжать эту беседу, это понятно… — отвечает Татьяна Андреевна.

Малаховка — это история про то, как совпало место и время действия, и получилась цельная гармоничная картинка. В воспоминаниях старожилов, которые помнят ту, старую Малаховку, она всегда радостная, светлая, наполненная надеждой и верой в будущее. Много трогательных историй связано с этим местом, многое вызывает большие чувства. Кто-то рассказывает о Малаховке со слезами на глазах, кто-то всю жизнь посвящает этому месту.

— Надо уходить уже… Мама пожилая: с ней сидеть, ухаживать надо — рассказывает Татьяна Андреевна, — но с другой стороны интересно, вот интересно, честное слово, в музее! Если не найдешь крупинку хотя бы какую-нибудь в работе, не сможешь душу наполнять. Нечем. Когда интересуешься чем-то искренне — это самое важное. Интерес должен быть. К жизни. К истории. К людям.