Суровый стиль: коротко о главном

Истоки явления в советской живописи, впоследствии получившего название «суровый стиль», надо искать с середины 1950-х — во времени, богатом на политические, экономические, социально-культурные события, когда буквально в течение нескольких лет (1957–1962) в творчестве разных художников возникают произведения, схожие как по идейно-содержательному тону, так и по живописным приемам.

Виктор Попков | «Бригада отдыхает» | 1962-1965 | Государственная Третьяковская галерея [1]

Важнейшим формообразующим процессом в те годы стало избавление от наследия культа личности Сталина. О его влиянии на живопись свидетельствует, к примеру, критика в журнале «Искусство» второй половины 1950-х больших парадных полотен 1930-1940-х. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве, череда зарубежных выставок — в такой обстановке творческая молодёжь не могла продолжать оставаться в русле искусства, господствовавшего на протяжении десятилетий.

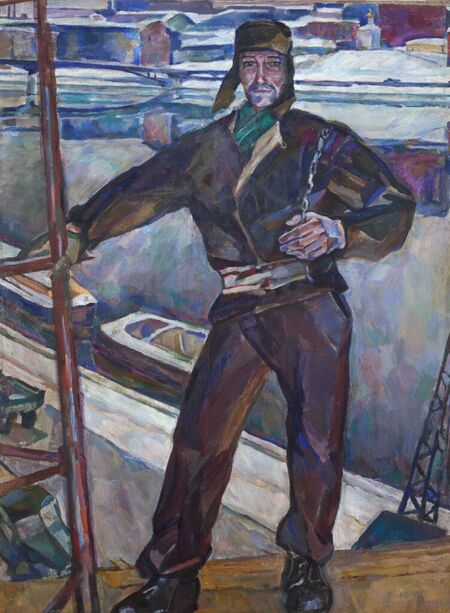

Николай Андронов | «Монтажник» | 1958 | Государственная Третьяковская галерея [2] | Николай Андронов | «Плотогоны» | 1960-1961 | Государственная Третьяковская галерея [3]

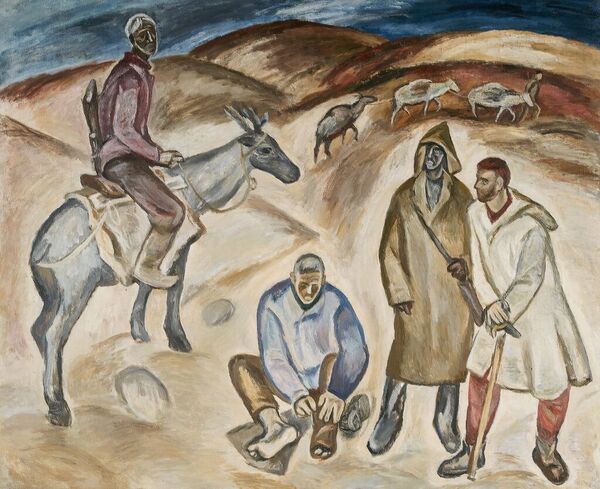

Конец 1950 годов/начало 1960-х — сложное время в художественном мире. В этот период сосуществуют и социалистический реализм, и работы «оттепели», появляется то искусство, которое позже назовут нонконформизмом — и рождается «суровый» стиль, наиболее ярко выразившийся в таких произведениях, как «Строители Братска» (1960) Виктора Попкова, «Плотогоны» (1960-1961) Николая Андронова, «Полярники» (1961) братьев Смолиных, «Геологи» (1962) Павла Никонова. Оставаясь в русле реалистической школы, эта живопись в некотором смысле противостояла искусству соцреализма типом нового героя. Несмотря на то, что художники «сурового стиля» отчасти заимствовали приемы Александра Дейнеки и Георгия Нисского, отчасти Петра Кончаловского, Александра Осмёркина и других, персонажами их картин — вместо людей, растворяющихся во всеобщем неукротимом оптимизме — становились те, кто решал повседневные задачи в непростых буднях.

Павел Никонов | «Наши будни» | 1960 | Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева [4]

На художников, ярко проявивших себя в конце 1950-х — начале 1960-х, повлияли не только политические и идеологические сдвиги. Молодые люди, прошедшие невзгоды войны в юном возрасте, рано обрели свое видение мира. Это поколение, безусловно, было патриотически настроено, но при этом полученный опыт заставлял его относиться к реальности критически.

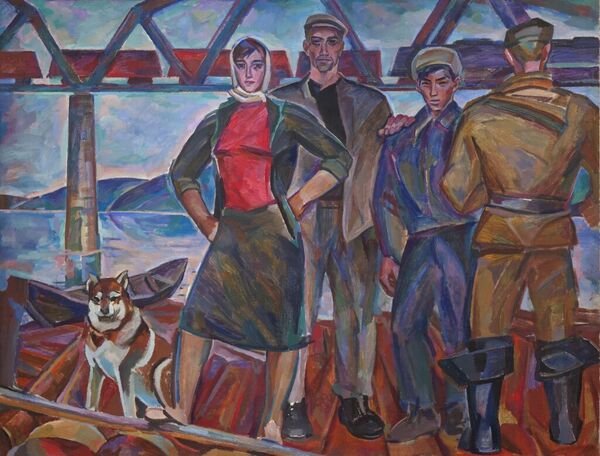

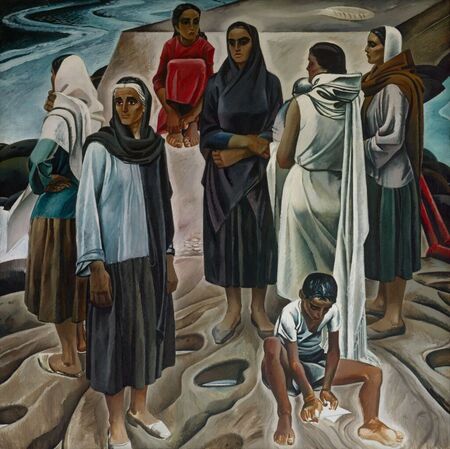

Таир Салахов | «Женщины Апшерона» | 1967 | Государственная Третьяковская галерея [5] | Павел Никонов | «Геологи» | 1962 | Государственная Третьяковская галерея [6]

Многие из будущих художников «сурового стиля» были учащимися МСХШ и во время войны находились в эвакуации с прекрасными педагогами (прежде всего — В. В. Почиталовым), которые не только делились с ними секретами мастерства, но и прививали идеалы профессии. Для будущих художников стала важной идея общественного служения. При этом мастера «сурового стиля» показывали реальный (а не выдуманный бравурно-пропагандистский) путь для современников. Они верили и в силу искусства, и в активную личную деятельность. Можно сказать, что их новый герой и был ими самими — людьми, обладающими опытом и сильной внутренней мотивацией. Они трудились во благо общества с позиции специалистов, достигших мастерства через личные непростые переживания.

Гелий Коржев | «Поднимающий знамя» | 1960 | Государственный Русский музей [7]

Герой на полотнах «суровых» всегда как бы выхвачен на мгновение из своей повседневной трудовой деятельности, он сосредоточен на поставленной задаче. Художники показывают не столько индивидуальность, портретность, сколько типологические черты человека определенной профессии; отсюда грубая повседневная одежда, стоптанная обувь, не приукрашенный внешний вид. Среди главных признаков «сурового стиля» стоит выделить следующие: отсутствие повествовательного сюжета, тяготение к обобщённым формам, монументальную композицию, уплощение пространства, фрагментирование композиции, колористическую сдержанность, большие плоскости цвета, линейные контуры фигур.

Александр Смолин | «Стачка» | 1964 | Государственная Третьяковская галерея [8] | Петр Оссовский | «Рыбаки Псковского» | 1966-1975 | Государственная Третьяковская галерея [9]

Поворотным событием в преображении «сурового стиля» стала знаменитая выставка 1962 года «30 лет МОСХ» в московском Манеже. В создании концепции выставки участвовала большая группа художников, критиков, представителей художественных организаций. В состав оргкомитета экспозиции входил историк искусства Александр Каменский, который и ввел термин «суровый стиль». Благодаря ему на стенах Манежа появились «Обнаженная» Роберта Фалька, «Плотогоны» Николая Андронова, «Натюрморт с черной курицей» Андрея Васнецова и другие работы, не соответствовавшие канонам соцреализма.

Таир Салахов | «Ремонтники» | 1960 | Азербайджанский Национальный Музей Искусств [10]

Во время осмотра выставки партийная делегация во главе с генсеком Н. С. Хрущевым и председателем правления СХ РСФСР Владимиром Серовым резко раскритиковала ряд работ Павла Никонова, Николая Андронова, Андрея Васнецова, Эрнста Неизвестного, художников студии Элия Белютина и многих других. Как следствие, многие художники и историки искусства подверглись мощному давлению со стороны власти и коллег. Так, Андронов лишился членства в Союзе художников, а Никонову, чтобы оставаться среди официально признанных художников, пришлось написать официальную покаянную.

Виктор Попков | «Строители Братска» | 1960–1961 | Государственная Третьяковская галерея [11]

Середина-конец 1960-х годов ознаменовались переломом в политической и экономической жизни станы. После ввода войск в Чехословакию творческая интеллигенция очень остро почувствовала, что период «оттепели» завершился. Вновь усилилась цензура в культуре. Преобразился и «суровый стиль»: в нем стали преобладать лирические мотивы и авторская рефлексия. В большей степени, чем прежде, стало появляться разноплановое искусство, которое сейчас принято называть искусством «шестидесятников». Так, Дмитрий Жилинский говорил: «Я никогда не был художником „сурового стиля“. Я только жил одновременно с ними».

Александр Смолин и Петр Смолин | «Полярники» | 1961 | Государственный Русский музей [12]

«Суровый стиль» 1970-х -1980-х годов представлял собой не устойчивую общность, а направленность содержательно-формальных элементов. Они наиболее полно отразились в станковой живописи и монументальном искусстве. Эволюция «сурового стиля» продолжалась до 1980-х годов и затронула искусство как Советского Союза, так и других стран социалистического лагеря. Несмотря на то, что художников «сурового стиля» в критических статьях начали относить к «левому МОСХу», к 1970-м годам многие из них благодаря своей четкой идейной позиции и социальной активности добились высоких постов в различных секциях Союза художников.

Петр Оссовский | «Велосипедисты» | 1959 | Орловский музей изобразительных искусств [13]

Николай Андронов, Андрей Васнецов, Виктор Иванов, Евсей Моисеенко, Павел Никонов, Игорь Обросов, Петр Оссовский, Виктор Попков, Михаил Савицкий, Таир Салахов, братья Смолины — наиболее известные мастера «сурового стиля». Это те художники, на чье творчество будут ориентироваться и чьими живописными приемами будут пользоваться следующие поколения.

Автор текста: Светлана Коткина

Таир Салахов | «Резервуарный парк» | 1959 [14]

Источники изображений

1. Сайт «Моя Третьяковка» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/51768 (дата обращения 11.02.2025) 2. Сайт «Моя Третьяковка» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/136505 (дата обращения 11.02.2025) 3. Сайт «Моя Третьяковка» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/60682 (дата обращения 11.02.2025) 4. Сайт «Журнал Третьяковская галерея» [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tg-m.ru/catalog/picture/25364 (дата обращения 11.02.2025) 5. Сайт «Моя Третьяковка» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/21657 (дата обращения 11.02.2025) 6. Сайт «Моя Третьяковка» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8514 (дата обращения 11.02.2025) 7. Сайт «Виртуальный Русский музей» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_8120/index.php (дата обращения 11.02.2025) 8. Сайт «Электронекрасовка» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://electro.nekrasovka.ru/books/6162700 (дата обращения 11.02.2025)

9. Сайт «Виртуальный Русский музей» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/museums/volgogradskiy_muzey_izobrazitelnih_iskusstv_im.i.i.mashkova/ossovskiy_p._p._ribaki_pskovskogo_ozera._1973._szh-272._vmii_im._i.i._mashkova/index.php (дата обращения 11.02.2025) 10. Сайт «Виртуальный Русский музей» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/museums/azerbaydzhanskiy_nacionalniy_muzey_iskusstv/salahov_t._t._remontniki._1960._r-1293_baku/index.php (дата обращения 11.02.2025) 11. Сайт «Arzamas» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://arzamas.academy/materials/2498 (дата обращения 11.02.2025) 12. Сайт «Виртуальный Русский музей» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_8458/index.php (дата обращения 11.02.2025) 13. Сайт «Русский музей» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://virtualrm.spb.ru/ru/node/15389 (дата обращения 11.02.2025) 14. Сайт «Артхив» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://artchive.ru/artists/26171~Tair_Tejmurovich_Salakhov/works/474951~Rezervuarnyj_park (дата обращения 11.02.2025)

На обложке: Андрей Васнецов, «Завтрак», 1960, Государственная Третьяковская галерея. Сайт «Журнал Коллекция» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://sammlung.ru/?attachment_id=70909 (дата обращения 11.02.2025)