Журнал ВШЭ по искусству и дизайну. № 4 (4/2024)

Школа дизайна Факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ представляет четвертый выпуск электронного научного Журнала ВШЭ по искусству и дизайну / HSE University Journal of Art & Design, в котором собран уникальный материал по искусству Средних веков, начиная с раннехристианских произведений Х—XII веков и заканчивая рукописями позднесредневекового периода, русской архитектурой XIV — начала XVI столетий и декоративно-прикладным искусством немецкого Возрождения. Тематический сборник объединил ведущих российских и зарубежных ученых, людей, давно работающих в этой сфере.

Отказавшись от общепринятых классификационных ограничений, ибо «рамок в истории искусства просто не существует» (Ханс Бельтинг), они предложили авторскую трактовку удивительных феноменов, долгое время остававшихся за пределами исследовательского внимания.

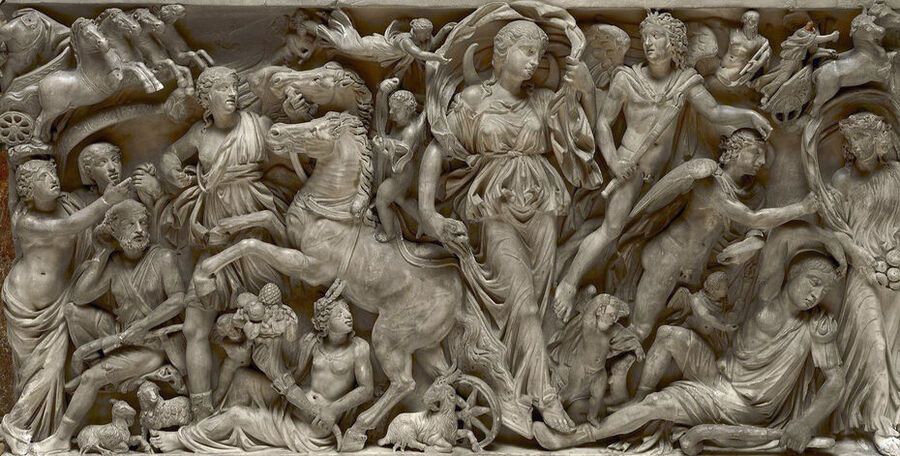

Саркофаг с Нисхождением Селены-Луны к Эндимиону. III в. Галерея Дориа-Памфили, Рим

Открывает сборник статья Виталия Сусленкова «Переосмысление и трансформация античных образов, сцен и тем в раннехристианском искусстве», в которой автор дает краткий обзор основных путей, по которым в раннехристианском искусстве происходила миграция и трансформация образов и сцен античной языческой сюжетики, так что некоторые из них были полностью переосмыслены в русле interpretatio christiana. Древние традиции античной художественной школы и ее приемов стали основой для переработки старых схем в новые композиции уже иного содержания (при этом сохраняя старинные смыслы). Кроме того, языческие образы — в русле как риторической традиции, так и религиозной философии неоплатонизма — сохранились в христианском контексте как аллегории и персонификации абстрактных сил и свойств природы, добродетелей. Параллельно целый ряд языческих героев, имевших в античности культ, в своих канонических образах и в мифологических сценах пришли в новый мир как иносказание о свойствах мира, родственных христианским идеям — идеям нравственной добродетели, воскресения, бессмертия (этот аспект обычно не рассматривается исследователями раннехристианского искусства).

Танцующие менада и сатир. V или VI в. Фрагмент разрушенной мозаики с Шествием Диониса. Мозаика из дома в окрестностях акрополя Мадабы (Иордания). Археологический музей, Мадаба

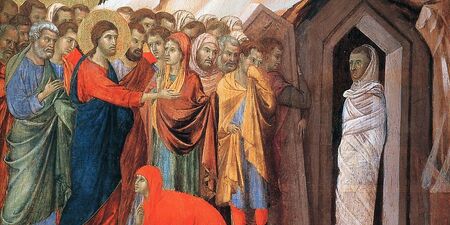

Анна Пожидаева в статье «Воскрешение Лазаря в искусстве Средних веков: искусство мимикрии или сюжет-хамелеон» предлагает читателям посмотреть на известный сюжет в христианской иконографии через «мимикрию» как подражание и заимствование всей композиции или ее частей из разных чужеродных сцен. Автор предпринимает попытку проанализировать источники визуальных цитат и проследить возможные истоки основных элементов иконографических схем в изображениях Воскрешения Лазаря от III до XV века. Пользуясь понятиями «цитирование», «частичное копирование» и «модуль», введенными в словарь искусствоведами-медиевистами Р. Шеллером, М. Мюллер и Ф. Дойхлером, исследовательница последовательно представляет каждую схему как совокупность самостоятельных элементов разнородного происхождения с разным «удельным весом», объединенных определенной логикой и ассоциативным рядом. Автор показывает, какое значение имеет для формирования иконографической схемы исключительность поставленной перед исполнителем задачи — показать величайшее из чудес Евангелия, уже в раннехристианской экзегезе воспринятое как предвосхищение центрального события Евангелия — Воскресения Христова.

Братья Лимбурги. Иов на гноище. 1411–1416. Роскошный часослов герцога Беррийского. // Ян Йост. Воскрешение Лазаря. Ок. 1505. Дерево, масло. Алтарь Распятия (фрагмент).

Юлия Сычева в статье «Самсон как прообраз Христа в иконографии западноевропейских памятников XII века» обращается к еще одному известному иконографическому образу в западноевропейских памятниках XII века — фигуре ветхозаветного судии Самсона в качестве прообраза Христа. Автор очерчивает круг возможных текстовых источников и сюжетов из истории Самсона: Врата Газы, Схватка со Львом и Гибель Самсона (в пасхальных секвенциях Адама Сен-Викторского, в Speculum Ecclesiae Гонория Августодунского). Двенадцать прообразов из жизни Самсона использованы в качестве ветхозаветных префигураций в тексте Pictor in Carmine (ок. 1200). Кроме того, двенадцать прообразов из жизни Самсона использованы в качестве ветхозаветных префигураций в тексте Pictor in Carmine (ок. 1200 г.). На примере выделенных в статье двух кругов памятников изобразительного искусства (рейнско-маасского и английского) анализируется роль сюжетов с Самсоном в типологическом цикле, рассматриваются особенности трактовки отдельных сцен, а также структура типологического символизма в программе.

Николай Верденский. Клостернойбургский алтарь. 1181. Фрагмент нижнего яруса: Весть о рождении Самсона, Рождение Самсона. Монастырь Клостернойбург

Штаммхаймский миссал. 1170-е. Хильдесхайм. Музей Поля Гетти, Лос-Анджелес

Следующий блок статей посвящен христианской иконографии и пастилье в убранстве священных образов. Автор статьи «Чудотворная икона Богоматери Тихвинской: датировка, атрибуция, иконография, ранняя история почитания» Ирина Шалина, апеллируя к архивным и текстологическим данным, ставит важный вопрос об атрибуции и датировке чудотворной иконы Богоматери Тихвинской, предлагая свою научную гипотезу и новый инструментарий иконографической интерпретации. Анализ композиционных особенностей иконы доказывает отсутствие точных иконографических аналогий, хотя в восточнохристианском мире находится немало близких решений образа Перивлепты Аристерократусы, порой представленной с обнаженной стопой Младенца — основной приметой тихвинской Одигитрии. Ряд ранних повторений чудотворной святыни, когда та еще не имела широкого распространения, впервые связывается происхождением с Успенским собором Большого монастыря в Тихвине. Это, прежде всего, крупный образ с клеймами протоевангельского цикла из Мало-Кириллова монастыря в Новгороде (НМЗ), служивший первой храмовой иконой тихвинского собора.

Богоматерь Одигитрия. 1030–1040-е. Мозаики северного и южного компартиментов наоса кафоликона монастыря Осиос Лукас в Фокиде, Греция

Икона. Богоматерь Тихвинская, с 20 клеймами протоевангельского цикла. Нач. XVI в. (1515?). Новгород. Из Мало-Кириллова монастыря в Новгороде. Дерево, темпера. 143,5 × 101. Новгород

Ольга Лысенко в статье «Пастилья или „рельеф из гипса“ в убранстве священных образов» анализирует убор священных образов, обращаясь к технологическим и художественным особенностям, существовавшим в разное историческое время начиная с XIII века. Несомненный интерес для читателей представляет анализ хранящегося в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан образа «Царь Царем» 1680-х — начала 1700-х годов из Троицкой церкви Иоанно-Предтеченского монастыря в Свияжске. До недавнего времени выполненное в этой технике убранство специалисты связывали с поздними поновительскими работами XIX века. Исследование хранящегося в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан образа «Царь Царем», 1680-х — начала 1700-х годов, из Троицкой церкви женского Иоанно-Предтеченского монастыря в Свияжске позволяет опровергнуть такое мнение. Рельефный узор этой иконы относится ко времени ее написания, является частью первоначального замысла.

Паоло ди Джованни Феи. Мадонна с младенцем на троне, со святыми, Евой и змеей. 1380–1390. Золоченая рама с орнаментом в технике пастильи и вставками из стекла. 87,3 × 59,4 см (окно: 67,7 × 43,7 см).

Икона Апостола Иакова из иконостаса придела Рождества Богородицы Софийского собора в Новгороде // Ил. 6. Фрагмент басмы XVI в. (справа) и тисненого по левкасу орнамента.

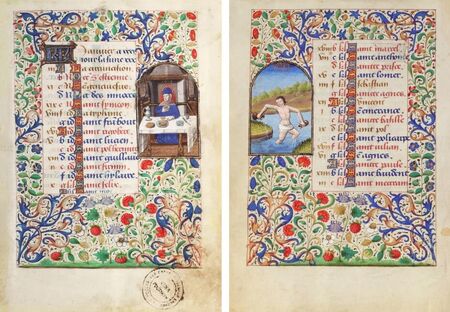

Анализ роскошных манускриптов эпохи Средневековья представлен в двух статьях. Елизавета Зотова обращается к иллюстрированным календарям в тексте «Иллюстрированные календари в позднесредневековых рукописях: функция, традиция, иконография (на примере рукописей из собрания Российской государственной библиотеки)». В орбите ее внимания — структура построения визуального материала в календарях и художественные особенности, которые непосредственно связаны с назначением самой книги: так, в богослужебной рукописи сцены календарных работ, так же как и изображения знаков зодиака, могут выступать в качестве обозначений конкретных месяцев, а в книгах часов, прошедших путь от молитвенника для мирян до ценного предмета коллекционирования, могут стать полноценной иллюстрацией и будут рассматриваться как произведение искусства. Все эти аспекты наглядно демонстрируют три французские рукописи, находящиеся в собрании отдела рукописей Российской государственной библиотеки.

Январь, февраль, март. XV в. Книга часов. Пергамен. 19,3 × 13,4 см. РГБ, Москва

Июль, август, сентябрь. XV в. Книга часов. Пергамен. 19,3 × 13,4 см. РГБ, Москва

Апрель, май, июнь. XV в. Книга часов. Пергамен. 19,3 × 13,4 см. РГБ, Москва

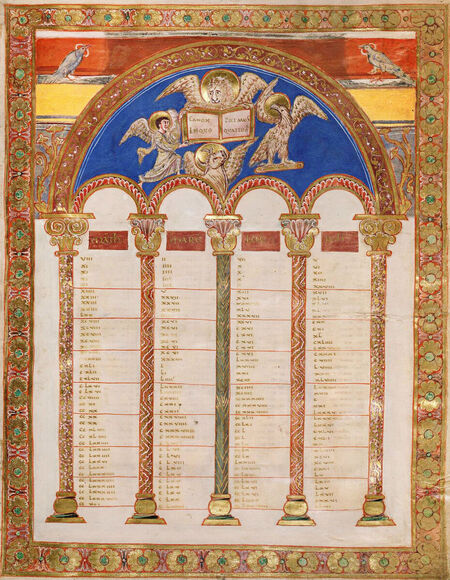

Анастасия Егорова в статье «Визуальные диаграммы Speculum theologiae и средневековое искусство памяти» обращается к сборнику иллюстраций-диаграмм Зерцало теологии (Speculum theologiae), который представляет собой предельно концентрированное визуальное воплощение католической дидактики XIII–XV веков. В иллюстративный ряд Зерцала входили миниатюры с изображениями как абстрактных таблиц и циркулярных диаграмм, так и вполне фигуративных образов: херувимов и серафимов, деревьев и башен. На примере рекомендаций для проповедников в сборниках Artes praedicandi и некоторых миниатюр Зерцала теологии автор показывает механизм работы иллюстративных таблиц в качестве мнемонических пособий и предлагает уникальный ключ к дешифровке отдельных иллюстраций Speculum theologiae.

Таблица Десяти заповедей. XIV в. Гийом де Сен-Клу. Аллегорические и дидактические таблицы. Библиотека Арсенала, Париж // Ил. 4. Таблица Десяти заповедей. 1201–1400. Vrigiet de solas. НБ, Париж

Семичастное колесо. 1201–1400. Vrigiet de solas. Национальная библиотека Франции, Париж // Ил. 6. Семичастное колесо. Нач. XV в. Таблицы, etc. Бодлианская библиотека, Оксфорд

Лада Ковальчук в статье «Архитектурные элементы и пространство в декоре нюрнбергского художественного серебра» предлагает читателям посмотреть на культурное наследие Нюрнберга с необычного ракурса — с точки зрения пространственных мотивов и архитектурных элементов в декоре нюрнбергского серебра. Несмотря на то, что основное внимание уделено памятникам ренессансного серебра Нюрнберга из собрания Оружейной палаты Музеев Московского Кремля, в декоре которых архитектурные образы используются для оформления различных сюжетов и персонажей (аллегорий, персонификаций, добродетелей, времен года, знаков зодиака, сцен охоты и быта), истоки и конкретные изобразительные примеры автор находит и в более ранних периодах. В статье выявлена специфика изображения пространства в предметах сета, а также расширен и уточнен круг возможных визуальных влияний.

Генрих I Бринкман. Ваза-рассольник из сета «Зодиак» (Рыбы). 1609. Серебро. В 19 см, д 28,5 см. Музеи Московского Кремля

Саломон Шпитцмахер. Тацца «Кузница Вулкана». 1566–1611. Серебро. В 12,5 см, д 20 см. Британский музей, Лондон

Мы чрезвычайно рады представить перевод (выполненный Марией Бабичевой) статьи Андреа Спирити — ординарного профессора факультета Гуманитарных наук и инноваций Университета Инсубрии, Варезе-Комо, Италия — «Под знаком Браманте: два московских периода Алевиза Нового из Ланцо» и сердечно благодарим исследователя за предоставленные нам авторские права и разрешение на публикацию материала. В центре научного внимания Спирити — архитектурная деятельность Алевиза Нового из Ланцо д’Интельви, сначала в Крымском ханстве (1504–1514) и затем в Великом княжестве Московском (1514–1531), которая впервые рассматривается с точки зрения ее зависимости от ломбардской архитектуры как в период становления последней, так и в дальнейшем, учитывая свойственную озерной территории практику обмена информацией. Автор убедительно доказывает, что в московских проектах Алевиза — в многочисленных постройках Кремля и, главным образом, в готико-ренессансном гигантизме церкви Вознесения Господня в Коломенском — архитектор апеллирует к собственным цитатам из миланских и римских проектов.

Церковь Вознесения Господня в Коломенском. Ок. 1532. Общий вид. Москва

Воссозданная в четвертом выпуске журнала картография и визуальная грамматика искусства европейского и русского Средневековья призваны переосмыслить художественное наследие уникального периода в истории искусства через неординарные научные комментарии и новаторские исследовательские гипотезы. Наши авторы предлагают посмотреть на известные артефакты пристальным взглядом внимательного читателя, найти неожиданные сопряжения и переклички, пробраться сквозь лабиринт новых смыслов. Мы от всей души желаем нашим читателям получить удовольствие от дешифровки иконографических паттернов и сполна насладиться прекрасным визуальным рядом, представленным нашими авторами.

С наилучшими пожеланиями, команда Школы дизайна НИУ ВШЭ

Читать на сайте: https://art-journal.hse.ru/issue-4-2024