заключение

Тело — это уникальный и первичный медиум, данный каждому от рождения. Оно представляет собой сложнейшую структуру, которая не только генерирует непрерывный поток внутренних сигналов — от стука сердца и напряжения мышц до тонких вибраций эмоций, — но и служит воспринимающим инструментом, интерпретирующим внешний мир через кожу, запахи, звуки и зрительные образы. Это живой, дышащий архив нашего опыта, где всё воспринимаемое оставляет свои следы. Через его призму мы не просто познаем окружающую действительность, но и вступаем с ней в диалог, делая тело главным инструментом как глубокого самопознания и саморефлексии, так и понимания устройства социального и природного мира, находящегося за пределами собственного «Я».

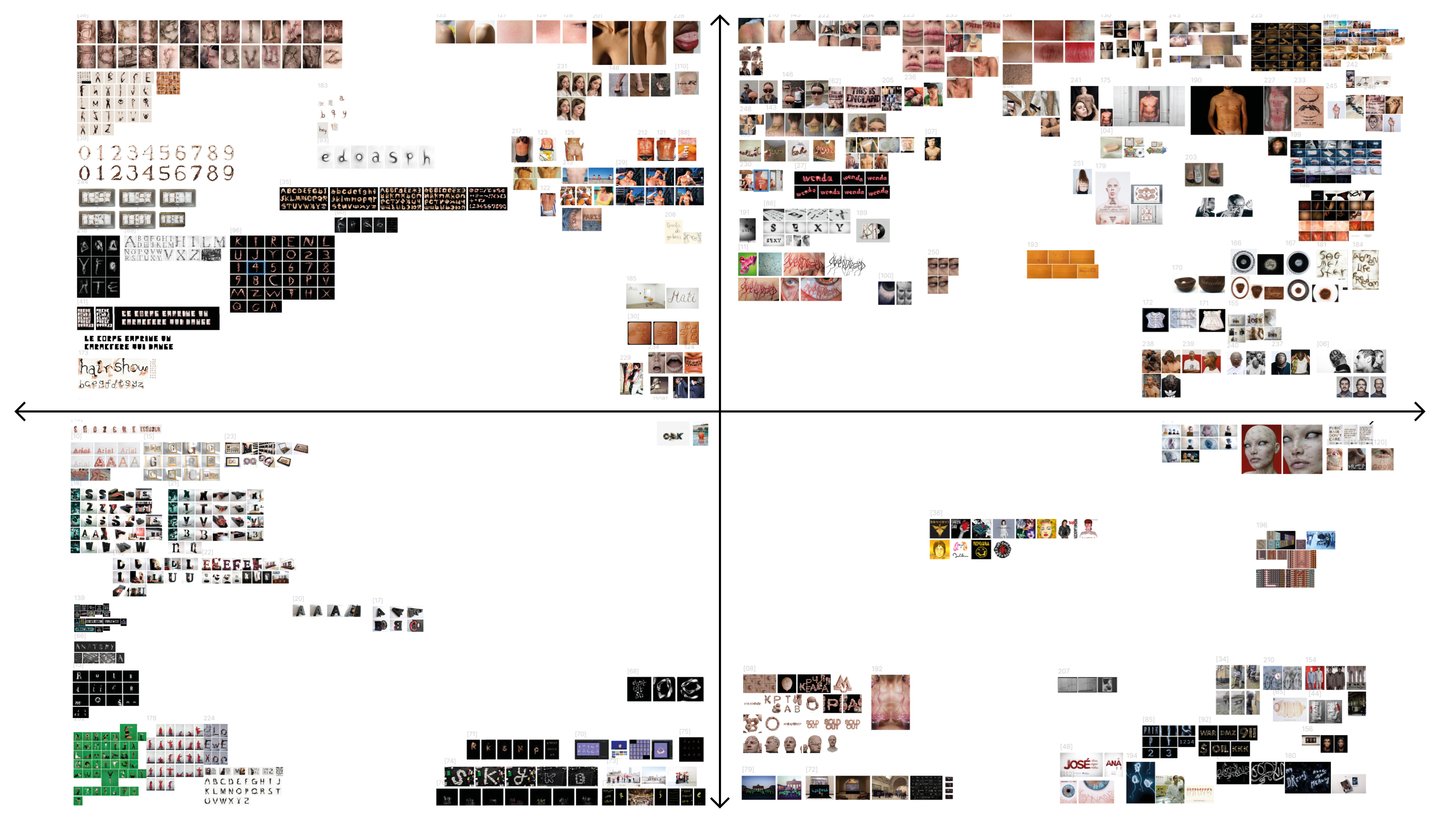

Все объекты исследования, лежащие в плоскости авторской модели для определения взаимосвязи гаптического и семантического.

Феномен телесной типографики можно выразить одним ёмким словом — палимпсест. Предмет, подразумевающийся под этим словом, относится ещё ко временам Древней Греции и означает рукопись, написанную на каком-либо материальном носителе (у греков — покрытые воском таблички) ранее уже использовавшемся, из-за чего сквозь новый текст часто просвечивает старый. По сути, типографика нанесенная на тело, это второй слой текста, идущий поверх сообщения, которое было нанесено организмом. Тело само по себе имеет историю и транслирует информацию о своём владельце: его расу, возраст, состояние здоровья, жизненный опыт и другое знание, формирующее первоначальный семантический слой. Типографика нанесенная поверх и состоящая из общепринятых знаков, усложняет уже имеющиеся сообщение и трансформирует его смысл, вступая с ним в симбиоз или конфликт.

Чем более выверенное и сложное сообщение несёт высказывание, тем меньше оно обращается к чувственному началу. Этот парадокс, выявленный в диалоге тела и смысла, заключается в том, что, используя тело как инструмент передачи смысла, мы одновременно апеллируем к его чувственной природе и в то же время лишаем его этой природы, подчиняя логике сообщения.

Хочется вернуться к упомянутой ранее цитате Маршалла Маклюэна: «На самом деле очень типично, что „содержание“ всякого средства коммуникации скрывает от наших глаз характер этого средства» (Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека, 2003, с. 11). Это высказывание находит наглядное подтверждение в анализе трёх типов знаков — иконы, индекса и символа. В работах, где доминирует иконическое начало (например, буквы, созданные из волос или складок кожи), чувственность остаётся максимально выраженной, так как тело здесь — не просто носитель, но и активный соавтор формы. Однако по мере усложнения смысловой нагрузки, как в случае индексальных и особенно символических работ, телесность отступает на второй план, уступая место интеллектуальной интерпретации, культурным кодам и конвенциям. Например, в работах с использованием внутренних структур тела (нейроны, кости) или в политических высказываниях, нанесённых в виде шрамов, сообщение становится настолько мощным, что тактильность и непосредственность восприятия уступают место рефлексии и анализу. Тело превращается в текст, который нужно «прочитать», а не «прочувствовать».

Инструментализация тела во имя смысла действительно ведёт к снижению его чувственного воздействия. Однако этот процесс не является однозначной потерей: он открывает новые возможности для многогранного диалога между формой и содержанием, между опытом и интерпретацией. Телесная типографика, даже будучи подчинённой сложному семантическому сообщению, продолжает оставаться уникальным медиумом, способным говорить на языке как плоти, так и идеи, приглашая смотрящего в мультисенсорное путешествие, интерпретируемое опытом его собственных тактильных ощущений.

Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В. Николаева; Закл. ст. М. Вавилова. — М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. — 464 с. (Приложение к серии «Публикации Центра Фундаментальной Социологии»). ISBN 5-86090-102-Х