Глава 1: Глаз как система ошибок

Взгляд античного человека

История оптических иллюзий начинается задолго до появления самого понятия «иллюзия». Например, античные философы пытались объяснить, как человек воспринимает окружающий мир и почему видимое не всегда совпадает с реальным

Для Демокрита (ок. 460–370 гг. до н. э.) зрение было не процессом восприятия, а взаимодействием тел: мельчайшие атомы (частицы) предмета отделяются от него и проникают в глаз, формируя образ. Этот взгляд предполагал, что то, что человек видит, — не истина, а след от соприкосновения с реальностью.

Восприятие мира по Демокриту

Платон (427–347 гг. до н. э.) же считал, что видимое зависит от соотношения внутреннего и внешнего света: взгляд излучает «лучи зрения», которые соединяются с дневным светом и касаются предмета.

Эта идея надолго закрепила представление о зрении как о священной связи между душой и видимым миром.

Теория зрительных лучей Платона

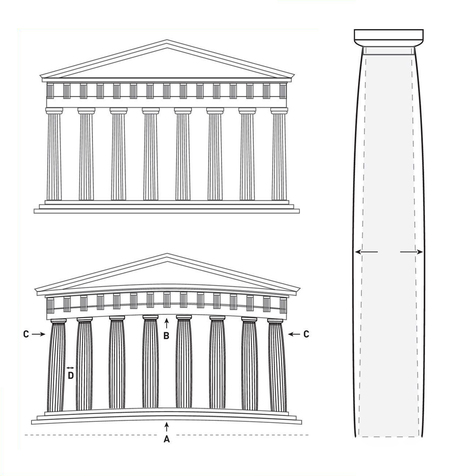

Несмотря на появившиеся гипотезы о том, как устроено зрение, античные архитекторы уже имели представление о его несовершенстве и работали с ним на практике.

Они заметили, что человеческий глаз искажает прямые линии и вертикали, и стремились компенсировать эти ошибки. Колонны Парфенона, например, слегка утолщаются к центру (энтазис), чтобы казаться прямыми. Аналогично, фронтоны и ступени имеют едва заметные кривизны (курватуры), исправляющие «оптические провалы» при взгляде снизу. Здесь иллюзия впервые становится инструментом, скрывавшим геометрические неточности от глаз посетителей, но всё ещё не дававшая понимания их первопричин.

Парфенон, Афинский акрополь (447–438 года до н. э.) [5]

Слева: схема курватуры и энтазиса в архитектуре [6]; справа: Парфенон, Афинский акрополь (447–438 года до н. э.) [7]

У римлян и поздних античных мыслителей появляется новое отношение к зрению как к задаче измерения. Птолемей (ок. 100 — 170 н. э.) в книге «Оптика» пытался математически описать, как лучи света преломляются и создают ложные представления о размерах и расстояниях. Он уже не полагается на интуицию глаза, а фиксирует закономерности восприятия. Что оказало важное влияние на понимание природы зрения.

Преломление света на границе между воздухом и водой Птолемея, II век

Примером этого является надпись на Троянской колонна в Риме, расположенная над входом во внутрь.

Высота её букв варьируется в зависимости от строки:

1 и 2 строки — 11,5 сантиметров; 3 и 4 — 11 сантиметров; 5 — 10,5 сантиметров; 6 — 9,6 сантиметров.

Это сделано для того, чтобы зритель без труда и перспективных искажений смог прочитать расположенный текст. Позже надпись станет главным прообразом античных шрифтов, а в 1989 году появится его цифровая копия — шрифт «Trajan».

Надпись на Троянской колонне, Рим (113 год) [8]

Пьедестал Троянской колонны, Рим [9]

Взгляды Птолемея получат развитие только спустя тысячелетие, когда арабский учёный Ибн аль-Хайсам (латинизированное Альхазен, 965 — 1039) предложит совершенно иную модель мира.

Он отверг античную идею «исходящего взгляда» и доказал, что зрение формируется отражённым светом, проникающим внутрь глаза.

В опытах с камерой-обскурой — тёмным помещением с небольшим отверстием, где внешний мир проецировался на противоположную стену — Альхазен впервые показал, что изображение — это результат упорядоченного движения света, а не действия души и органов зрения.

Слева: Ибн-Аль-Хасам (Альхазен) [10]; справа: первые опыты с камерой обскурой, 1020-е года [11]

Камера-обскура стала настоящим открытием для оптики, ведь впервые она позволила наблюдать не интуитивную, а физическую работу света.

В отличии от философский рассуждений, камера-обскура давала материальное доказательство того, что лучи света движутся прямолинейно, пересекаются в отверстии и образуют перевёрнутое изображение на противоположной поверхности.

Этот опыт невозможно было опровергнуть и он стал самым важным аргументом в пользу того, что зрение не связано ни с атомами Демокрита, ни с мистическим прикосновением глаза к объекту Платона.

Схема камеры-обскура [12]

Камера-обскура в домашних условиях [13]

Выход в перспективу

Следующим важным шагом в понимании виденья окружающего мира преподносит Леон Баттиста Альберти (1404–1472), итальянский учёный и теоретик искусства.

Если Альхазам показал, что зрение основано на движении света, то Альберти переводит эту физическую логику в геометрию изображения.

Называется она «искусственной перспективой» (итал. prospettiva naturalis) и строится из множества лучей, стремящихся к глазу, тем самым создавая искусственное объемное пространство.

Перспективная сетка Леона Баттиста Альберти (из книги «О жизни», 1435 год)

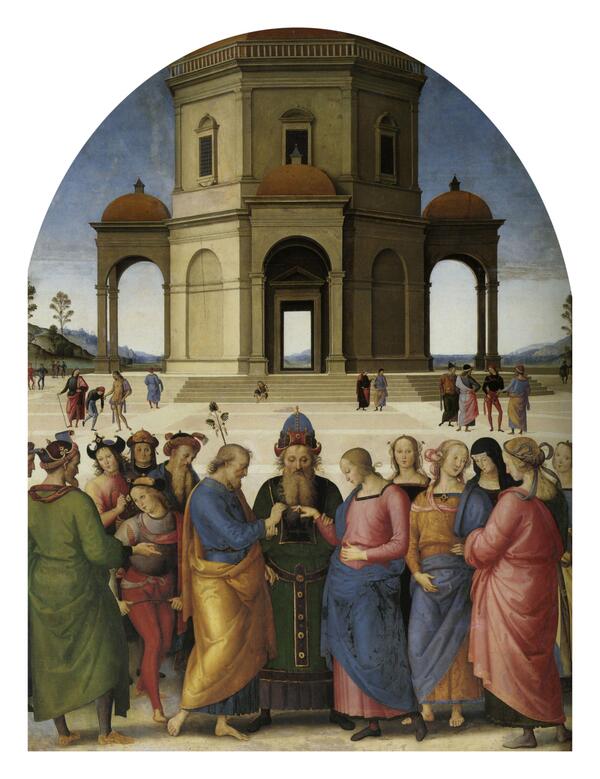

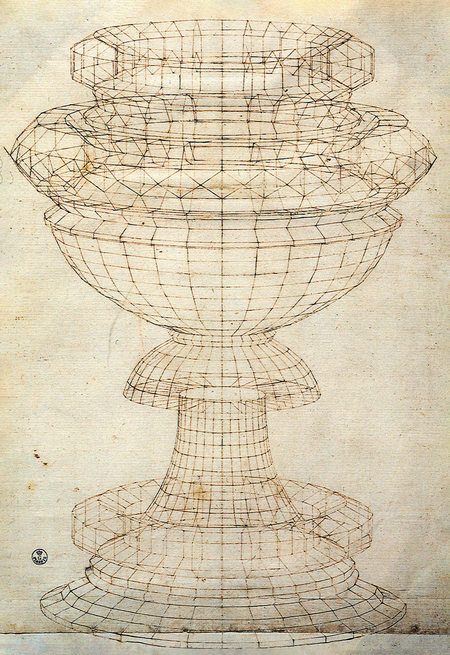

Слева: «Обручение Девы Марии» Рафаэль Санти (1504 год) [14]; справа: Пауло Учелло «Ваза в перспективе» (1440-е годы) [15]

Схематическое построение картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», 1498 год [16]

Перспективная сетка Альберти стала фундаментом для нового способа видеть пространство в живописи. Художники использовали её не как строгую формулу, а как универсальный принцип организации глубины: сетка позволяла упорядочить архитектуру, соотнести масштаб фигур и направить взгляд зрителя внутрь изображения.

Благодаря этому геометрическому каркасу в живописи Возрождения возникла убедительная пространственность, которая позволила заложить дополнительные визуальные смыслы.

Лука Синьорелли «Бичевание Христа», 1502 год [17]

Завершающим звеном этого сдвига становится Иоганн Кеплер (1571–1630), который впервые описывает зрение не как действие геометрических лучей, а как оптический процесс внутри глаза.

Если Альберти переводил свет в линейную конструкцию изображения, то Кеплер показывает: изображение рождается не на плоскости перед человеком, а на сетчатке, где световые потоки собираются, преломляясь через хрусталик.

Схема попадания света на хрусталик, Иоганн Кеплер, 1604 год

Кеплер подробно описывает механизм инверсии: всё, что человек видит, проецируется на сетчатку перевёрнутым, и лишь затем мозг восстанавливает привычную ориентировку. Это открытие окончательно отделило зрение от древних интуитивных моделей и впервые показало его как сложный механизм преобразования световой информации.

Обратное отражение на сетчатке глаза, Иоганн Кеплер, 1604 год

Благодаря этим открытиям Кеплер впервые дал научное объяснение тому, что раньше воспринималось как странность глаза: он описал природу близорукости и дальнозоркости как следствие того, где именно фокусируется преломлённый свет — перед сетчаткой или за ней. То, что веками оставалось непонятным и казалось едва ли не случайным дефектом, оказалось закономерностью оптической системы.

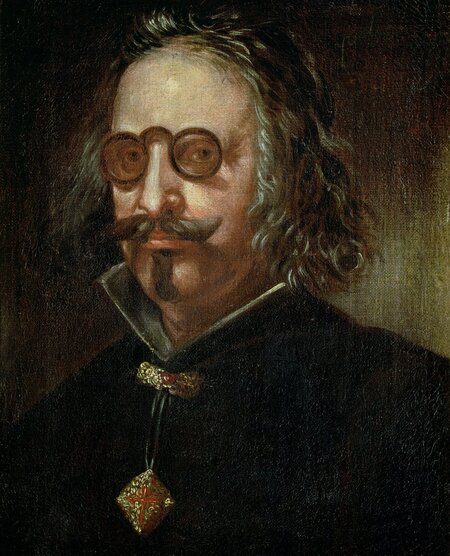

Эта новая ясность прояснила и смысл уже существовавших оптических практик: очков, изготовленных в конце XIII века. Первые линзы, появившиеся около 1284 года использовались задолго до того, как стало понятно, почему они работают. После Кеплера их действие впервые получило научное объяснение, что позволило развивать оптику не интуитивно, а осознанно и привело к появлению более точных и специализированных линз.

Слева: поэт и прозаик Франсиско де Кеведо (1584 — 1645) [18]; справа: Ян Ван Ейк «Мадонна каноника Ван дер Пале», 1436 год [19]

Открытие Кеплера оказалось важным не только для анатомии глаза — оно перевернуло само отношение к зрительным «ошибкам». Факт того, что изображение на сетчатке формируется перевёрнутым, долго воспринимался как парадокс, противоречащий здравому смыслу. Но именно осознание этой «неправильности» позволило впервые увидеть свет как упорядоченный физический процесс, а не как нечто данное интуитивно. Благодаря этому стало ясно: если лучи подчиняются строгим закономерностям, их можно не только наблюдать, но и направлять, усиливать, собирать.

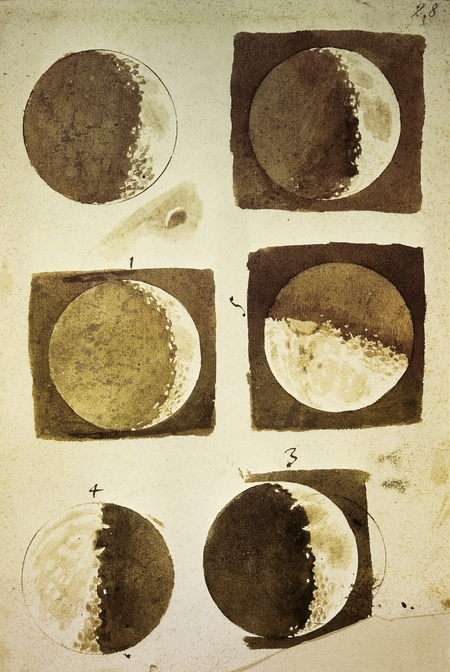

На этой логике и был построен первый телескоп Галилео Галилея (1609), открывший человечеству фазы Венеры, спутники Юпитера и гористую поверхность Луны. Таким образом, ошибка восприятия — перевёрнутое изображение — стала отправной точкой для самых точных инструментов наблюдения, с которых начинается современная наука о зрении.

Слева: первый телескоп Галилео Галилея, 1609 год [20]; справа: зарисовки Галилео Галилея, 1609 год [21]

Ханс Вредеман де Врис в «Перспективе» (латинское издание), 1604 год [22]

Открытия Кеплера и первые инструменты Галилео завершили длинную трансформацию, которую прошли представления о зрении: от геометрической схемы к пониманию взгляда как оптического и когнитивного процесса. То, что раньше воспринималось как «ошибка» — например, перевёрнутое изображение на сетчатке, — оказалось не дефектом, а механизмом, позволяющим раскрыть устройство света и расширить границы наблюдаемого.

Именно эта смена оптики подводит к следующему этапу. Поняв, как формируется сам зрительный образ, художники и учёные начинают работать не только со светом, но и с особенностями восприятия: создавать визуальные эффекты, иллюзии и устройства, которые показывают, как движение, глубина и форма могут возникать из неподвижных фрагментов.

Образ в движении

Переход от строгой перспективы к восприятию движения происходит не в академических лабораториях, а в пространстве развлечений и бытовых экспериментов. В первой половине XIX века появляются простые механические устройства, которые сегодня рассматриваются как предтечи анимации.

В момент своего появления они не имели научного объяснения: их создатели действовали скорее интуитивно, опираясь на наблюдение за тем, как глаз «ошибается», сливая несколько мгновений в единое непрерывное движение.

В этих игрушках ошибка зрения становится инструментом, позволяющим создавать иллюзию движения, хотя точная природа феномена, персистенция зрения — была открыта несколько позже.

Тауматроп 1825 год

Одним из первых подобных устройств стал тауматроп — простая круглая карточка с изображениями на противоположных сторонах, соединённая ниткой.

При быстром вращении изображения сливаются в одно целое: например, птица и клетка объединяются в единую сцену. Для современного наблюдателя это кажется простым фокусом, но в XIX веке эффект был удивительным: глаз буквально «обманывался», формируя непрерывный образ из двух отдельных картинок.

Слева: «Тауматроп», автор неизвестен [23].

Тауматроп с дамой, 1831 год [24]

Тауматроп из фильма «Сонная лощина», реж. Тим Бёртон, 1999 год [25]

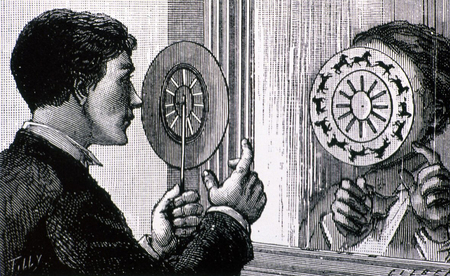

Фенакистископ 1832 год

Фенакистископ представляет собой вращающийся диск с прорезями и последовательностью картинок.

При наблюдении через прорези каждая картинка кажется частью непрерывного движения. Этот механический «кадр за кадром» интуитивно демонстрировал, как глаз соединяет отдельные мгновения, создавая впечатление жизни и движения, ещё до того, как научно объяснили феномен персистенции зрения.

Слева: «Устройство работы фенакистископа», автор неизвестен [26].

Фрагменты секвенции статичных кадров фенакистископа, 1832 год [27]

Фрагменты секвенции статичных кадров фенакистископа, 1832 год [28, 29]

Фенакистископ со съёмными карточками, 1837 год [30]

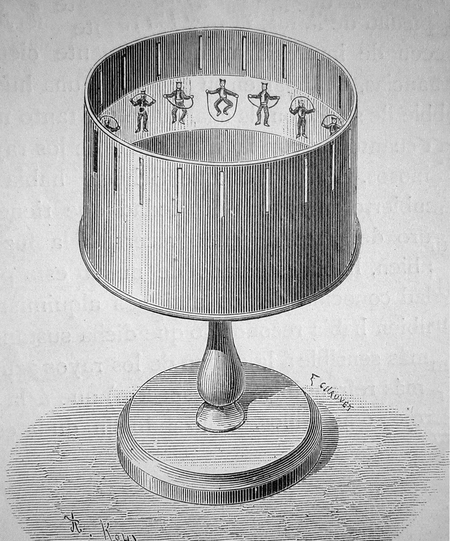

Зоотроп 1833 год

Буквально через год выходит следующее итерация развития фенакистископа — зоотроп.

Это цилиндр, внутренняя сторона которого украшена последовательными рисунками. При вращении и наблюдении через прорези возникает иллюзия непрерывного движения.

Слева: «Иллюстрация зоотропа», автор неизвестен [31].

Устройство зоотропа [32, 33]

Объектный зоотроп, автор и год неизвестны [34]

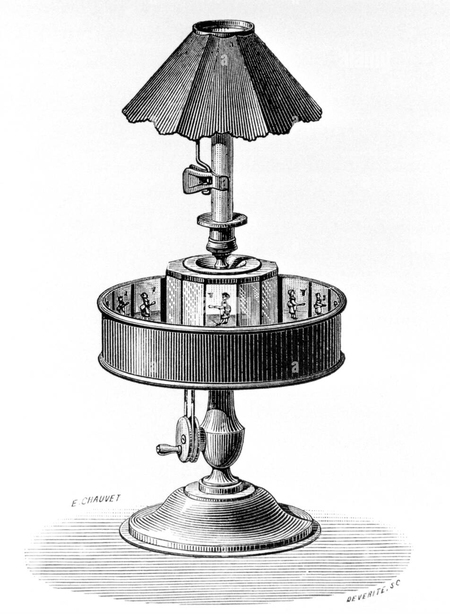

Праксиноскоп 1877 год

Праксиноскоп был усовершенствованной версией зоотропа, в котором добавлены зеркала для улучшения видимости последовательности изображений.

При вращении диска отражённые картинки создают иллюзию непрерывного движения. Устройство демонстрировало, что даже небольшие изменения конструкции механизма позволяют глазу воспринимать статические изображения как движение, без научного объяснения эффекта.

Слева: «Иллюстрация праксиноскопа», автор неизвестен [35].

Слева: праксиноскоп Эмиля Рейно, 1877 [36]; справа: современный праксиноскоп, 2017 [37, 38]

Праксиноскоп в движении [39]

Механические устройства XIX века демонстрировали, как глаз способен создавать движение там, где его нет, и наглядно показывали «ошибки» восприятия.

Они опирались на интуитивное наблюдение за зрительными феноменами и подготовили почву для более систематического изучения иллюзий. Следующий этап исследования переносит нас от движущихся образов к статичным визуальным эффектам, где внимание сосредоточено на искажении формы, размера и отношения частей целого — первых классических оптических иллюзиях.

Первые оптические иллюзии

После механических устройств, показывающих, как взгляд удерживает след движения, статичные оптические иллюзии выявляют другую особенность зрения — его склонность искажать даже неподвижные формы.

Здесь ничего не вращается и не меняется, но глаз всё равно начинает ошибаться: прямые линии кажутся изогнутыми, одинаковые фигуры — разного размера, а один и тот же контур может «переключаться» между двумя образами.

Иллюзии показывают, что нарушение возникает не во времени, а в самой геометрии изображения при их считывании. Эта особенность привлекла гештальт-психологов и доказала, что глаз не регистрирует элементы по отдельности, а собирает их в целостные структуры, где и возникают сбои «когнитивной цельности».

Иллюзия Мюллера-Лайера, 1889 год

Иллюзия Мюллера–Лайера 1889 год

Две одинаковые линии кажутся разными по длине из-за направленных «стрелок» на концах. Иллюзия показывает, насколько сильно контекст влияет на оценку величины.

Позднее она станет ключевым примером в обсуждении того, как глаз «достраивает» перспективу даже там, где её нет.

Иллюзия Поггендорфа, 1860 год

Иллюзия Поггендорфа 1860 год

Диагональная линия, пересекающая прямоугольник, кажется смещённой. Исследователи связывали эффект с тем, что зрение отдаёт приоритет вертикалям и горизонталям, подавляя диагонали.

Иллюзия станет материалом для первых попыток формализовать принципы зрительной сегментации.

Иллюзия Цолльнера, 1860 год

Иллюзия Цолльнера 1860 год

Параллельные линии выглядят расходящимися из-за коротких наклонных штрихов. Этот эффект демонстрирует, как глаз переоценивает углы и не умеет изолировать один набор направлений от другого — то, что позже гештальт-психологи опишут как конкуренцию структур.

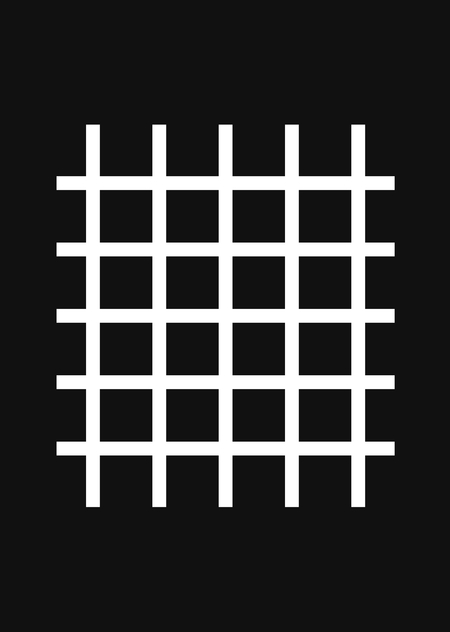

Решётка Германа, 1870 год

Решётка Германа 1870 год

На пересечениях сетки кажутся видимыми тёмные точки, хотя на самом деле их нет. Это происходит потому, что чувствительность рецепторов сетчатки распределяется неравномерно: глаз усиливает контраст между светлым и тёмным, создавая иллюзорные «мигания».

Иллюзия Джастроу, 1892 год

Иллюзия Джастроу 1892 год

В иллюзии Джастроу два одинаковых по размеру элемента воспринимаются разными из-за того, что глаз сравнивает не реальные величины, а внешние контуры фигур. Верхний объект кажется меньше, потому что его изогнутая линия сопоставляется с более длинным внешним контуром нижнего — и мозг интерпретирует это как различие в размерах.

Иллюзия Эббингауза, 1898 год

Иллюзия Эббингауза 1898 год

Размер центрального круга воспринимается по-разному в зависимости от окружения. Этот пример часто приводят в исследованиях относительности восприятия и эффекта контекста — ключевого для гештальт-подхода (восприятие человеком образов).

Иллюзия Понцо, 1911 год

Иллюзия Понзо 1911 год

Параллели кажутся разной длины, если помещены в перспективно сходящуюся рамку. Иллюзия напрямую связана с темой предыдущей подглавы — искусственной перспективой Альберти: зрение интерпретирует любой сходимый контекст как глубину.

Форма Рубина, 1915 год [40]

Фигура Рубина 1915 год

Изображение, которое можно увидеть двумя способами — как вазу или как два профиля.

Эта иллюзия стала одним из центральных доказательств того, что восприятие работает через выбор доминирующей фигуры, а не через равномерное считывание всего поля.

Иллюзия Геринга, 1861 год (прямые горизонтальные линии кажутся выпуклыми)

Первые оптические иллюзии XIX — начала XX века показали, что «ошибка зрения» — не дефект и не случайность, а закономерный результат того, как система восприятия организует мир.

Они выявили скрытые правила переработки информации: стремление глаза к выравниванию углов, доминирование контраста, зависимость размеров от окружения, переключение между конкурирующими фигурами.

Это стало доказательством того, что мы видим не сами объекты, а их интерпретации, сформированные различными ограничениями и контекстом.