Введение. О Матвееве и об истории коллекции в Новой Третьяковке

Структура исследования

Глава 1: Введение. О Матвееве и об истории коллекции в Новой Третьяковке. Глава 2: Путь развития творчества и внедрение работ в экспозицию «Искусство XX века» Глава 3: Заключение

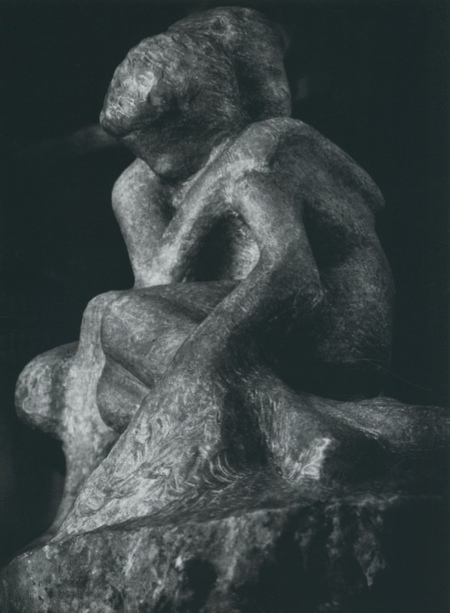

Александр Терентьевич Матвеев (1878-1960) — скульптор, говорящий исключительно через свои работы. В то время как его современники, Ларионов, Гончарова, Коненков и другие, ярко и громко заявляли миру о себе, Матвеев молчал, выражая все через пластичность своих скульптур.

Его творчество лишено вспышек вдохновения, размаха, бешенной динамики и «искательства». Тонкое восприятие несовершенства и фальши вместе с врожденным талантом к языку пластики, привело к постоянному самоконтролю в работе. Из-за этих тисков, автор почти лишен биографии, почти ничего не известно ни о его жизни, ни о работе. Нет списка работ, нет воспоминаний — ничего. Можно сказать, единственные источники — это черновики к программе курса скульптуры 1940-х годов, несколько стенограмм и писем, написанных лишь из необходимости ответить на заданный вопрос, и несколько фраз о своей работе, тайно записанных его женой Зоей Яковлевной Матвеевой-Мостовой. А. Матвеев хладнокровно и беспощадно избавлялся от всего, что считал неудачным и недостойным, в том числе, чтобы последующие поколения не видели эти «провалы». Поэтому многие работы, особенно ранние, были навсегда уничтожены своим автором. Борьбу за возрождение пластических традиций он вел в тишине, в отличие от таких реформаторов, как Роден, Бурдель и Майоль, которые сражались не только делом, но и словом.

А. Т. Матвеев всегда стремился к гармонии, выражению чувств через объем скульптуры. Приблизительно до 30-х годов двадцатого столетия его творчество критики относили к движению Родена и Майоля, к которому молодого Матвеева причислил и его первый критик А. Левинсон. Чуть позднее его, напротив, пытались сравнивать и выявлять различия между французской и русской скульптурами. Однако, мастер выступал совершенно против сравнений его творчества с роденовским или майолевским «на равных»:

«… что Вы сравниваете меня с этими гигантами! За ними стояла вся непрерывная французская традиция, а я всю жизнь искал с фонарем…»

(из беседы А. Т. Матвеева с Е. Б. Муриной, 14 октября 1960 г.).

Своей фразой он имел в виду отсутствие исторически-преемственного опыта. Конечно, он не гарантирует накопления и совершенствования достижений, но выстраивает определенную логику. В отличие от Майоля, чья концепция была предопределена живописно-динамическим стилем Родена. У Матвеева не было таких предшественников, напротив, он родился во времена громких реформ искусства, когда разные стили вспыхивали, сосуществовали вместе и даже смешивались друг с другом, образую новые «гибриды».

Самоопределение скульптора хоть и не было бешенным и разрозненным, но в нем все равно заключены вдохновения и поиск через знаковые течения того времени, что будет более подробно раскрыто во 2 главе.

История коллекции

На данный момент собрание российского советского скульптора Александра Терентьевича Матвеева (1878-1960) в Государственной Третьяковской галерее насчитывает 58 произведений.

Его первая работа появилась в 1920 году, когда совет музея приобрел скульптуру «Успокоение» (1905) у К. В. Кандаурова. В конце 1920-х в фонды галереи были пополнены еще четырьмя вещами. В 1927 году от Главнауки поступила «Надевающая чулок» (1922) в дереве, а также у самого Матвеева были приобретены две фарфоровые фигурки «Заноза» (1923) и «Надевающая туфлю» (1924) с его, авторской, росписью. Еще одна фарфоровая фигурка «Гончар (Керамист)» (1925), выпущенная на Новгородском государственном фарфоровом заводе, была получена музеем оттуда же в 1929 году. После этого на тридцать лет приобретение матвеевских работ прекратилось.

Вспомнили скульптора в 1959 году, заказав отливы «Портрета В. Э. Борисова-Мусатова» (1900) и «Сидящей женщины (Купальщицы)» (1911) с оригиналов в гипсе, хранящихся в Государственном Русском музее. Через год, в 1960 году, в коллекцию прибыли заказы и отлив 1959 года «Стоящей женщины (Кариатиды)» (1937) от завода «Монументскульптура» в Ленинграде. Уже в следующем году от Дирекции художественных выставок и панорам поступила «Крестьянка» (1901), приобретенная у А. В. Гордона, а еще галереей был заказан отлив «Сидящего мальчика (1909), прибывший в 1962 году, тогда же передан „Портрет А. С. Пушкина“ (1938-1940) от Министерства Культуры СССР из коллекции З. Я. Матвеевой-Мостовой и „Мужская фигура. Старик“ (1930) от МЗК. Чуть позже в 1965 году также по заказу Третьяковской галереи из московских бронзолитейных мастерских поступил еще один „Портрет А. С. Пушкина“ (1938-1940). В 1969 году третий матвеевский Пушкин (1948) — от ВПХК, также из коллекции жены скульптора.

Достаточно «плодотворным» стал 1971 год: отливы 1962 «Укладывающая волосы» (1913) и «Этюд драпировки для надгробия» (1913) от ВПХК из собрания Матвеевой-Мостовой, отлив 1970 года «Автопортрет» (1939), тоже от ВПХК, «Виолончелист» (1923), приобретенной у вдовы Матвеева, и этюд для группы «Октябрь» «Крестьянин» (1927) от Министерства Культуры СССР, снова из собрания Матвеевой-Мостовой. Первая фарфоровая фигурка А. Т. Матвеева в Государственной Третьяковской галерее «Купальщица» (1925) поступила от МК СССР, приобретенной у Ф. Н. Загорского, в 1973 году.

Далее было затишье перед бурей, продолжительностью одиннадцать лет.

В 1984 году из собрания Зои Яковлевны Матвеевой-Мостовой поступило тридцать работ ее мужа, а в 1985 — еще семь.

Сейчас все работы Александра Терентьевича Матвеева (13 — до и 45 — послереволюционных) находятся в модернистском здании Новой Третьяковки на Крымском валу, открывшем свои двери в 1986 году.

К сожалению, на сегодняшний день лишь одна скульптура находиться в постоянной экспозиции «Искусство XX века» — «Женская фигура» (1922), также известная под названием «Надевающая чулок». Ранее в залах еще располагалась «Женская фигура» (1937). Но образ обнаженного женского тела был убран из-за проведения детских экскурсий поблизости, чтобы не смущать маленьких посетителей.

Пиком использования работ из коллекции Третьяковской галереи на выставках были 1960-80 гг. (особенно, конец 70-х). В 1990-00х всего пара работ участвовали в нескольких выставках, но несколько их них были в США.