Введение

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМПРОМИС КОСМОСА

Читаемость — Правдоподобие — Выразительность (Ч‑П‑В)

ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ

Визуальный компромисс космоса

Исследование охватывает эволюцию приёмов освещения, композиции и визуализации в VFX/CGI — от «Космической одиссеи» 1970-х до процедурных красот Star Citizen и painterly-подхода Homeworld 3. В фокусе — проекты с выразительным визуальным стилем.

-"Как кино, сериалы и современные игры подходят к визуализации космического сеттинга»

«К звёздам» (2019 г.)

В центре внимания — то, как в аудиовизуальных медиа конструируется образ космоса: звёздные поля, туманности, безатмосферные тела (Луна, астероиды), яркие небесные светила, свет и движение камеры в открытом пространстве.

Работа рассматривает не просто отдельные удачные или неудачные кадры, а устойчивые визуальные стратегии, с помощью которых создатели «договариваются» со зрителем о том, каким должен быть космос на экране.

Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда (1976 г.)

Исходя из анализа фильмов, сериалов и игр от 1960-х до 2020-х годов, исследование показывает, что «космос» на экране всегда является результатом визуального компромисса между:

физическими и оптическими ограничениями (как на самом деле выглядит космос для человеческого глаза и камеры);

технологическими возможностями эпохи (от миниатюр и матт-живописи до физически корректного рендера и real-time-движков);

задачами конкретного произведения (жанр, тон, темп, понятность действия, визуальный стиль).

Этот компромисс предлагается описывать через трёхточечную модель — Читаемость / Правдоподобие / Выразительность (Ч–П–В).

В основной части работы на этой модели последовательно рассматриваются четыре ключевых визуальных мотива космоса:

Звёздные поля — как фон и «структура» космического пространства.

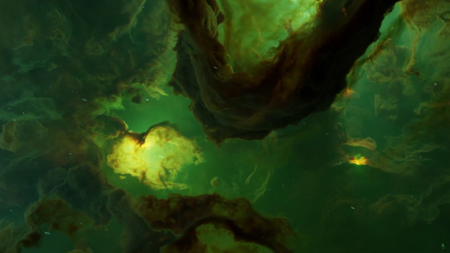

Туманности и космические среды — как способ придать космосу объём, масштаб и эмоциональный тон.

Солнце и другие яркие небесные светила — как особый тип объектов, сочетающих физическую опасность и символическое значение.

Безатмосферные тела (Луна, астероиды и др.) — как сцена действия, где особенно заметен конфликт между физикой и жанровыми ожиданиями.

Стражи Галактики (2014 г.)

КОНЦЕПЦИЯ И СМЫСЛ

Ключевым понятием работы является визуальный компромисс. Под ним понимается не техническая уступка или «недостаток реализма», а устойчивая система согласований между несколькими группами требований: когнитивными особенностями восприятия, техническими ограничениями, жанровыми ожиданиями и художественными задачами.

Реальный космос плохо пригоден для прямого переноса на экран. Он одновременно слишком тёмный и слишком яркий: рядом с освещённой станцией или поверхностью Луны звёзды почти не видны, при вытягивании звёзд выгорают планеты и корабли. В вакууме свет практически не рассеивается, тени становятся предельно жёсткими, а привычной «атмосферной» мягкости не возникает. Эффектные астрофотографии туманностей и галактик, напротив, требуют длинных выдержек и сложной обработки.

При этом у зрителя уже существует набор ожиданий о том, «как должен выглядеть космос». Эти ожидания формируются одновременно документальными и научно-популярными изображениями (фото NASA, астрофотография) и многолетней традицией кино и игр (звёздные ковры космооперы, цветные туманности, «правильная» Луна с флагом и следами). Любое новое произведение вынуждено вписываться в эту визуальную память — поддерживать часть конвенций и пересобирать другие.

В этой ситуации визуальный компромисс можно описать как негласный договор между создателями и зрителем. Со стороны авторов в него входят: художественный замысел (какой космос нужен именно этой истории), жанр (космоопера, hard-SF, псевдодокументальный сериал, игра), медиум (кино, потоковый сериал, интерактив) и технические условия (бюджет VFX, возможности движка, формат экрана). Со стороны зрителя — когнитивные ограничения (объём внимания, чувствительность к контрасту и цвету), опыт «чтения» космических изображений и ожидания правдоподобия, разные для блокбастера и для «реалистического» фильма о космической программе.

В рамках исследования этот компромисс предлагается рассматривать не как точку между реализмом и условностью по одной оси, а как положение внутри треугольника «Читаемость — Правдоподобие — Выразительность» (Ч–П–В). В одном случае решения тяготеют к вершине читаемости: упрощённое звёздное поле, крупные яркие объекты, насыщенные туманности, которые не мешают разбираться в действии. В другом приоритет отдаётся правдоподобию: звёзды исчезают при ярком светиле, поверхность Луны приближена к документальному образу, освещение следует логике одного источника. В третьем доминирует выразительность: цвет и свет заведомо преувеличены, Солнце или туманность превращаются в символический образ, отражающий внутреннее состояние персонажей.

Модель Ч–П–В используется в работе именно как аналитический инструмент. Она позволяет фиксировать, какие свойства космоса усиливаются или подавляются в изображении, какие ожидания зрителя поддерживаются или, наоборот, нарушаются, и как по-разному распределяются акценты между читаемостью, правдоподобием и выразительностью в разных медиа. Все последующие главы разворачивают эту концепцию на материале четырёх визуальных мотивов — звёздных полей, туманностей, светил и безатмосферных тел.

Пекло (фильм, 2007)

Какой визуальный компромисс заключают авторы, когда решают, как должен выглядеть космос на экране? Почему в одном кадре всё строго физично и приглушённо, а в другом — туманности всех цветов радуги и десятки lens flare?

Исследование предлагает рассматривать это как баланс между:

- Читаемостью — быстрое считывание смысла кадра;

- Правдоподобием — физическая и научная обоснованность;

- Выразительностью — эмоциональная и эстетическая сила образа.

Этот треугольник Ч‑П‑В станет центральной метрикой анализа.

«К звёздам» (2019 г.)

Стражи Галактики (2014 г.)

ЦЕЛЬ

Сформировать таксономию устойчивых визуальных решений, выявить паттерны и создать практические рекомендации: как можно осознанно смещать баланс Ч‑П‑В под цель сцены, жанр и формат (кино/ТВ/игра).

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для реализации поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

A) Кратко описать физические и оптические условия космической среды, которые влияют на возможность и невозможность «правдиво» показать космос: характер света в вакууме, динамический диапазон камеры, особенности отображения звёзд, лунной поверхности, туманностей и ярких светил.

B) Сформировать репрезентативный корпус аудиовизуальных произведений, в котором космос играет ключевую роль как визуальная среда, включающий:

фильмы разных десятилетий (от «классического» научно-фантастического кино до современных hard-SF и блокбастеров);

сериалы и мини-серии, выстраивающие долгие истории в космических декорациях;

визуально насыщенные игры и игровые синематики.

C) Проанализировать эволюцию экранного космоса по четырём ключевым визуальным мотивам:

звёздные поля;

туманности и космические среды;

Солнце и другие яркие небесные светила;

безатмосферные тела и ландшафты.

D) Выделить типовые визуальные стратегии для каждого мотива:

какие решения доминируют в кино, какие — в сериалах, какие — в играх;

как они менялись от 1960-х к 2020-м;

какие приёмы закрепились как «визуальные клише» космоса.

E) Соотнести эти стратегии с моделью Ч–П–В, показав, как различные проекты балансируют между читаемостью, правдоподобием и выразительностью, и сформировать набор устойчивых «зон» на этом треугольнике.

F) Сформулировать практические выводы о том, какие визуальные решения работают на реализм, какие — на жанровую условность, а какие — на эмоциональный эффект, и как этим можно пользоваться при проектировании нового космического визуального языка.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ

Чтобы двигаться от общей концепции к конкретному анализу, работа отвечает на ряд исследовательских вопросов. Среди них:

Как менялось изображение звёздного поля от равномерного «звёздного ковра» в ранних сериалах до почти пустого или астрофотографически детализированного неба в современных фильмах и сериалах?

Какими способами туманности и светящиеся среды превращаются в визуальный код масштаба, опасности, чудесного или психологического состояния в кино и играх?

Как экранные Солнце и другие яркие светила балансируют между физической невозможностью «правильного» кадра и желанием сделать светило выразительным персонажем?

Какие визуальные решения используются для безатмосферных тел (Луна, астероиды), и как соотносится «плакатная» Луна ранних фильмов с поздними попытками максимального реализма (For All Mankind, Ad Astra и др.)?

Чем отличается космос в кино, сериалах и играх с точки зрения приоритетов: что чаще всего приносится в жертву ради читаемости, реализма или выразительности?

Как реальные данные и референсы (фото NASA, съёмки МКС, научные визуализации) влияют на экранный космос: где они используются как аргумент за правдоподобие, а где — как отправная точка для стилизации?

Можно ли описать текущий визуальный код космоса как систему относительно устойчивых типов, и если да, то какие это типы и где они располагаются внутри модели Ч–П–В?

Слева — Distant Worlds 2 Factions — Ikkuro & Dhayut game trailer (2023 г.); Справа — Звёздный крейсер «Галактика» (2004 г.)

МЕТОДОЛОГИЯ

Работа выполнена в рамках визуального исследования и сочетает:

качественный анализ кадров (close reading): разбор композиции, света, цвета, фактуры, движения камеры;

сравнительный и типологический подход: сопоставление решений в разных проектах и эпохах, выделение повторяющихся мотивов;

практико-ориентированную перспективу: рассмотрение изображений как результата конкретных технических и художественных выборов.

Формирование корпуса

Корпус формировался в несколько шагов:

A)Сбор длинного списка произведений, в которых космос играет важную роль: фильмы, сериалы, игры.

B) Отбор ядра корпуса по критериям:

разнообразие эпох (от «классики» до стриминговых новинок);

разнообразие жанров (hard-SF, космоопера, военная фантастика, «NASA-драмы», супергеройские фильмы, space-sim и др.);

наличие в произведении явных, выразительных сцен со звёздным полем, туманностями, безатмосферными телами, яркими светилами.

C) Выбор опорных сцен внутри каждого произведения: ключевых для визуальной стратегии и показательных для анализа.

Процедура анализа

Для каждой опорной сцены последовательно:

Фиксируется контекст: медиум (фильм/сериал/игра), год, жанр, заявленная степень реализма.

Выделяются и скриншотятся кадры в различных масштабах: общий план, средний, крупный план деталей.

Анализируется визуальный слой:

-структура фона (звёзды, туманности, пустота);

-характер света (количество источников, жёсткость/мягкость, наличие или отсутствие атмосферного рассеивания);

-цветовая палитра и её функция (поддержка жанра, эмоций, реализма);

-фактура поверхности (реголит, облака, газ, плазма);

-движение камеры и монтаж (созерцательность, репортажность, экшн).

Сопоставляются результаты с моделью Ч–П–В (подробно вводимой в следующей главе), чтобы понять, какие решения работают на читаемость, какие — на правдоподобие, какие — на выразительность.

Сцены группируются в типы, а типы — в более крупные стратегические «семейства», которые описываются в тематических главах.

Аполлон-13 (1995 г.)

Ради всего человечества (2019 г.)

РУБРИКАТОР ИССЛЕДОВАНИЯ

Общий рубрикатор

- Введение. Тема и концепция исследования; цели, задачи и вопросы; методология и корпус; базовое определение визуального компромисса.

- Глава 2. Модель Ч–П–В — читаемость, правдоподобие, выразительность; разбор треугольника на примерах; пределы и возможности модели.

- Глава 3. Звёздные поля — от «ковра» к пустоте; эволюция изображения фона; типы звёздных полей и их Ч–П–В-профили.

- Глава 4. Туманности и светящиеся среды — история технологий, функции в кадре и основные визуальные стратегии.

- Глава 5. Солнце и другие светила — ограничения съёмки ярких объектов, светила как персонажи кадра, компромиссы между пересветом и выразительностью.

- Глава 6. Безатмосферные тела — Луна, астероиды, мёртвые миры; реалистичные и стилизованные решения; человек и техника в этих средах; сравнительные стратегии.

- Заключение. Сводный визуальный код космоса; интегральная карта Ч–П–В для разных подходов; практические выводы и направления развития исследования.