Солнце и другие небесные светила

Солнце и другие небесные светила

Яркий источник света в космосе как визуальная проблема

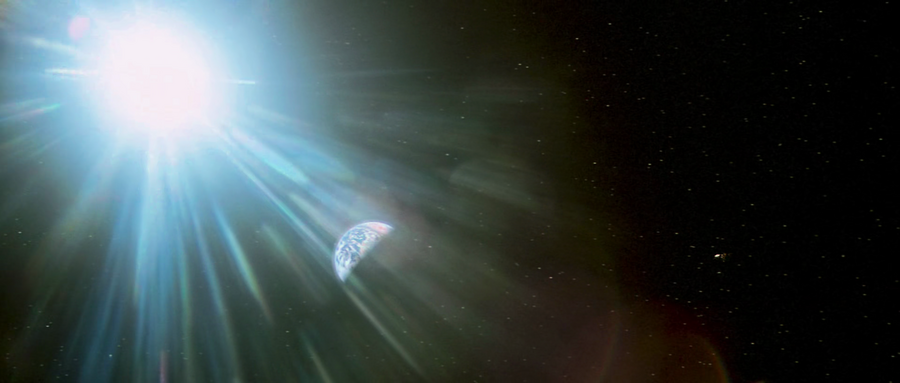

Если звёздное поле в экранном космосе чаще всего функционирует как фон, то Солнце и другие яркие небесные светила являются радикальным испытанием для изображения. Реальное Солнце настолько ярко, что человеческий глаз и любая камера плохо переносят прямой взгляд на него. При экспозиции «по Солнцу» всё остальное пространство превращается в тёмный силуэт; при экспозиции по теневым областям солнечный диск выгорает в белое пятно с грубым ореолом и артефактами оптики.

Аполлон-13 (1995 г.) — кадры из документального фильма.

Космическая одиссея 2001 года (1968 г.) — кадры из фильма.

Пекло (2007) — кадры из фильма

В результате кинематографист каждый раз сталкивается с тройной задачей. Необходимо сохранить ощущение физической опасности и силы светила, не потерять читаемость персонажей и объектов, и при этом превратить Солнце в выразительный образ, а не просто техническую проблему экспозиции. Реальные съёмки на орбите хорошо демонстрируют этот конфликт: жёсткий свет, выжженные блики, глубокие провалы в тени и практически полное отсутствие деталей в областях, которые чуть выбиваются по яркости. Экранные решения обычно стремятся смягчить эту реальность и превратить её в управляемый художественный инструмент.

Солнце как невидимый источник света

В раннем космическом кино Солнце часто присутствовало лишь как невидимый источник света, «закадровый прожектор», влияющий на объекты, но редко попадающий в кадр как самостоятельный персонаж. Жёсткий контровый свет на корпусе корабля, резкие тени на обшивке, блеск на шлемах и панелях — всё это создаёт ощущение солнечного освещения, не требуя прямого взгляда на диск.

Звёздные врата: Атлантида — постер

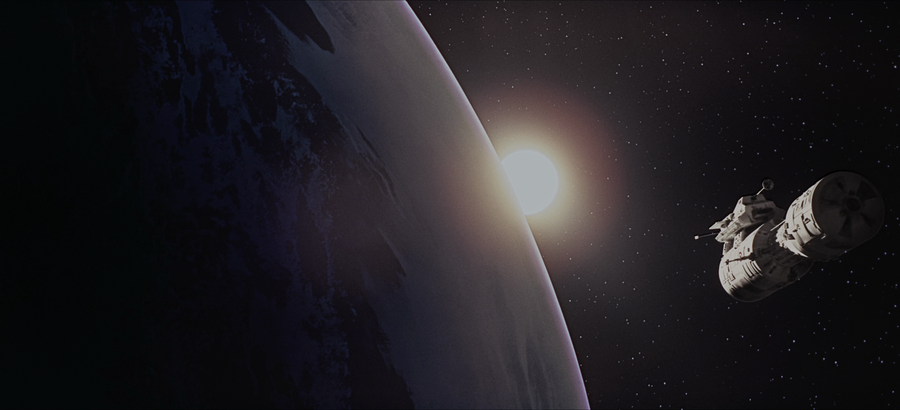

Аполлон-13 (1995 г.)

Аполлон-13 (1995 г.)

Этот подход сохраняется и в более поздних проектах, ориентированных на документальность. В фильмах о космических миссиях и в сериалах про лунные программы освещение подчиняется логике одного удалённого источника: у объектов нет привычного кинематографического «подсвета» снизу, свет почти не рассеивается, тени очень жёсткие. Однако само Солнце обычно либо скрыто за кадром, либо присутствует в виде яркой засветки по краю линзы. Задача очевидна: обеспечить понятную композицию и узнаваемость сцен, не разрушая кадр ослепляющим диском.

Гравитация (2013 г.)

В таком режиме визуальный компромисс смещается в пользу читаемости и правдоподобия. Физика света воспроизводится достаточно честно, но ключевая сложность — сам вид светила — аккуратно выносится за пределы кадра.

Солнце как персонаж и объект культа

Пекло (2007 г.)

Пекло (2007 г.)

Со временем кинематографу становится тесно в рамках «невидимого источника», и Солнце начинает выходить на первый план. Появляются фильмы, где светило превращается в самостоятельного героя, вокруг которого строится драматургия.

Пекло (2007 г.)

Пекло (2007 г.)

Пекло (2007 г.)

В «Sunshine» сюжет буквально завязан на полёте к умирающему Солнцу и попытке «перезапустить» его. Визуальный язык подстраивается под эту идею. Огромный солнцезащитный экран корабля превращается в кинематографическое окно, сквозь которое виден гигантский диск светила. При изменении интенсивности фильтров изображение переходит от относительно контролируемого жёлто-оранжевого круга к почти абстрактной световой стене. Камера начинает «ломаться» под воздействием яркости: появляются мощные ореолы, размытия, цветовые сдвиги, пересветы, которые используются не как ошибки, а как выразительные приёмы.

Пекло (2007 г.)

Здесь уже невозможно говорить о строгой имитации реальной оптики. Скорее создаётся опыт ослепления, в котором зритель вместе с героями сталкивается с чем-то принципиально более сильным, чем человек и техника. Солнце оказывается в центре кадра и захватывает собой всё пространство. Правдоподобие в строгом смысле отступает; на первый план выходят эмоциональный и символический эффект. Читаемость сцен иногда сознательно подрывается: персонажи растворяются в световом шуме, остаются лишь силуэты и вспышки.

К звёздам (2019 г.)

Подобное отношение к светилу можно видеть и в других произведениях, где крупные планы звёзд и световых феноменов становятся визуальными метафорами. В таких случаях светило перестаёт быть элементом «сеттинга» и превращается в тему: воплощение божественного, разрушительного или бесконечного.

Взрывы, сверхновые и драматический свет

Звёздные врата: Вселенная (2011 г.)

Ещё более свободно обращается экран с изображениями сверхновых и других катастрофических явлений. Эти процессы в реальности разворачиваются в колоссальных масштабах времени и пространства, но на экране становятся краткими вспышками, которые нужно показать за секунды и сделать при этом ясными и запоминающимися.

Stellaris: Galactic Paragons

Вместо сложной структуры и постепенного развития событий зрителю предлагаются визуальные формулы: звезда, которая «накручивает» яркость до критической, сферическая ударная волна, расходящаяся от центра, сияющий лепестковый ореол. Цвета намеренно сгущены и упрощены — огненно-жёлтый, белый, насыщенно-синий. Задача таких сцен — не проиллюстрировать астрофизику, а обозначить момент необратимого изменения, точки невозврата для героев и мира.

Elite Dangerous: Odyssey, (2021)

Здесь визуальный компромисс однозначен. Выразительность становится абсолютным приоритетом: изображение должно производить впечатление и означать «конец» или «начало» даже при беглом взгляде. Правдоподобие остаётся в лучшем случае на уровне очень общего сходства с астрофотографией. Читаемость обеспечивается за счёт ярких контуров, чёткой последовательности монтажа и цветового контраста. В терминах модели Ч–П–В такие сцены располагаются почти в чистой зоне Выразительности.

Светило вне кадра: свет и тень на поверхностях

Ради всего человечества (2019 г.)

Пространство (2018 г.)

Пространство (2016 г.)

Между честным отказом показывать Солнце и прямым превращением его в персонажа существует большой пласт решений, где светило остаётся за пределами кадра, но его влияние определяет всё изображение. Это видно в сценах на лунной поверхности, на астероидах, на корпусах станций и кораблей.

Пространство (2016 г.)

Один источник света, отсутствие атмосферы и рассеивания, отсутствие привычного «подсвета» — всё это формирует особую драматургию светотени. Поверхности делятся на ослепительно яркие и практически чёрные участки. Контуры предметов и людей резко обрезаются. Небольшие изменения угла падающего света радикально меняют ощущение времени и настроения, хотя никакой «сцены восхода» или «заката» в привычном земном смысле не происходит.

Аполлон-13 (1995 г.)

В таких эпизодах правдоподобие часто оказывается достаточно высоким: художники и операторы сознательно воспроизводят свойственные космосу жёсткость света и глубину теней. Выразительность рождается непосредственно из этой честности. Зритель испытывает дискомфорт от непривычного света, ощущает хрупкость людей и техники на фоне таких контрастов. Читаемость же решается композицией: ключевые объекты выстраиваются так, чтобы не исчезнуть в провале, а свет и тень подчиняются логике сцены.

Балансы Ч–П–В для ярких светил

Пространство (2021 г.)

Если рассмотреть совокупность приёмов, используемых для изображения Солнца и других светил, вырисовывается несколько устойчивых «режимов» компромисса.

В одном случае светило почти никогда не показывается напрямую. Оно присутствует через свет и тени, через блики на поверхностях, но остаётся невидимым. Это область, где доминируют правдоподобие и читаемость: изображение близко к реальному опыту космической съёмки, зритель хорошо понимает происходящее, но эмоциональный центр сцены вынесен в взаимодействие людей и техники со средой.

В другом случае светило становится центральным объектом кадра. Это «режим персонажа», характерный для фильмов вроде «Sunshine». Солнце захватывает собой экран, размывает привычные границы и превращается в эмоционально-символическую фигуру. Здесь приоритет на стороне выразительности, а читаемость и правдоподобие подстраиваются под неё.

Интерстеллар (2014 г.)

Ещё один режим связан с катастрофическими событиями: взрывы, сверхновые, разрушение планет. Здесь визуальный язык практически полностью подчинён драме. Светила и вспышки работают как знаки судьбоносных изменений, и критерии правдоподобия оказываются второстепенными по сравнению с силой впечатления.

Интерстеллар (2014 г.)

Марсианин (2015 г.)

Наконец, особое место занимает светило, присутствующее в кадре косвенно — через светотень на поверхностях. Сцены на Луне, астероидах, корпусах станций воспроизводят жёсткость и направленность света, сохраняя высокий уровень правдоподобия, но при этом создавая выразительный образ космической среды, где нет привычной «киношной» мягкости.

Выводы

Солнце и другие яркие небесные светила оказываются, пожалуй, самым жёстким испытанием для визуального компромисса. Реальная оптика в таких условиях неудобна: либо выгоревший диск и чёрный контур вокруг, либо «вытянутые» тени и потеря формы светила. Поэтому каждый фильм, сериал и игра вынуждены решать, насколько близко подходить к физике, насколько далеко заходить в стилизацию и какую роль вообще отвести светилу — источника света, героя кадра или символа.

В одних проектах Солнце остаётся за кадром, и зритель имеет дело лишь с его последствиями — жёстким светом и глубокими тенями. В других оно выходит на передний план и превращается в почти религиозный образ. В третьих кодируется через вспышки и взрывы, обозначающие моменты необратимости. Во всех случаях баланс между читаемостью, правдоподобием и выразительностью оказывается ключевым: от того, где именно он устанавливается, зависит, будет ли космический свет восприниматься как документальный, как мифологический или как внутренний опыт персонажей.