Собака как компаньон

На рубеже XIX–XX веков в искусстве происходит кардинальная трансформация в изображении собаки. До этого периода образ собаки как правило выступал в качестве статусного атрибута или аллегорического символа, но теперь он «обретает новое качество самостоятельного персонажа, важного психологически (друг человека) или эстетически» [8]. Этот сдвиг отражал общие изменения в обществе, а именно постепенное изменение отношения к животным как к чувствительным существам.

4.1 Собака как компаньон на портретах взрослых

Ключевым отличием нового подхода стало изображение глубокой эмоциональной связи между человеком и собакой. Собака перестала считаться просто элементом обстановки или указанием на род занятий владельца. Теперь художники сосредоточились на передаче взаимопонимания и привязанности между собакой и её владельцем. Эта связь часто подчеркивается композиционными приемами: собака стала чаще располагаться на одном уровне с человеком. На многих работах она сидит с ним в одной кровати или на одном кресле. Часто изображается зрительный контакт между животным и человеком.

Яркой иллюстрацией появления новой композиции на портретах людей с собаками является картина Люсьена Фрейда «Двойной портрет». На ней художник создает образ доверительного союза: теперь собака лежит рядом с человеком и воспринимается как полноценная личность и важнейший элемент человеческой жизни. Само название картины «Двойной портрет» дает нам понять, что собака перестала быть аксессуаром и стала равна человеку.

Люсьен Фрейд «Двойной портрет», 1986

Также ярким примером изображения собаки как компаньона является «Портрет графа Ф. Ф. Сумарокова-Юсупова (впоследствии князя Юсупова)» работы Валентина Серова. На полотне центральным элементом композиции, который не только цепляет взгляд, но и передаёт суть отношений между изображаемым псом и владельцем, является жест графа: он не просто положил руку на питомца, а держит его лапу. Этот жест не является формальным или случайным; это символ нежности и глубокого доверия.

«Портрет графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстона, впоследствии князя Юсупова» Валентин Серов, 1903

Главной особенностью портрета является эмоциональная связь между питомцем и его владельцем. Эта связь не была художественным вымыслом. Известно, что граф действительно сильно любил своего мопса, и об этой привязанности сохранились задокументированные воспоминания и высказывания самого Феликса Юсупова.

«Восемнадцать лет Клоун не расставался со мной, был мне верным товарищем. Очень скоро он стал знаменит. Все, от членов императорской фамилии до последнего нашего холопа, знали и любили его. Он был как уличный парижский мальчишка, любил пофрантить и принимал важный вид перед фотографами» — Ф. Юсупов

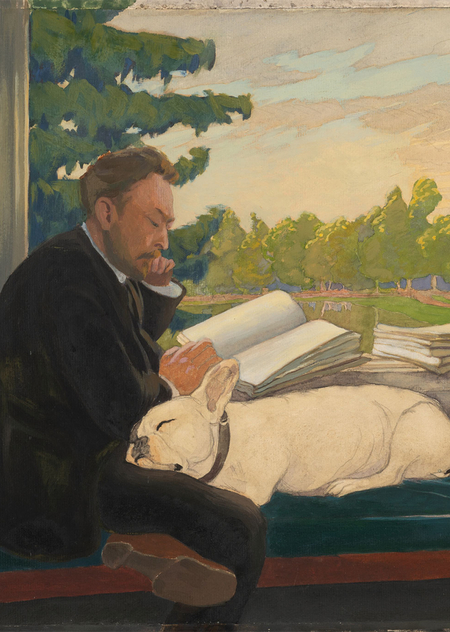

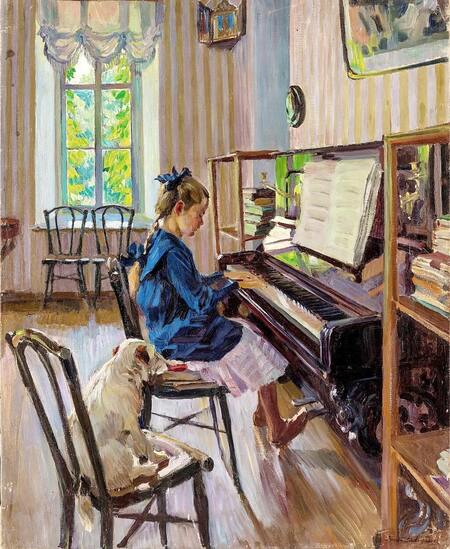

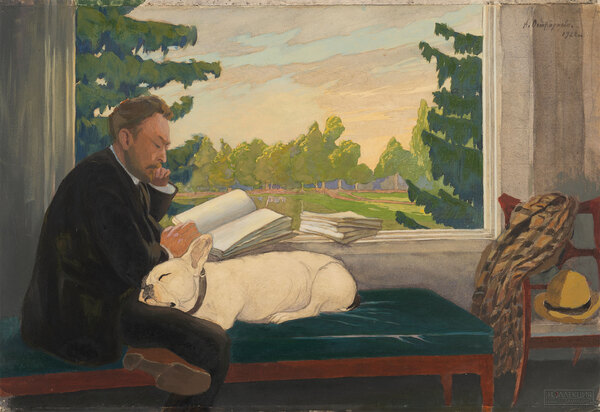

Собака всё чаще изображается как неотъемлемая часть повседневной жизни человека, органично встраиваясь в его приватное пространство и рутину. Мы видим её на картинах, где хозяин читает книгу, играет на музыкальном инструменте или отдыхает. Она не просто находится в комнате, а является активным или сопереживающим участником процесса — спит у ног, положив голову на колени, или внимательно слушает музыку. Эти сцены лишены пафоса и театральности; они показывают тихую, бытовую близость, которая и составляет суть компаньонства.

«Сергей Лебедев у окна» Анна Остроумова-Лебедева, 1922; «За фортепиано» Сергей Виноградов, 1914

Важнейшим аспектом восприятия собаки как компаньона человека становится создание образа взаимоотношений, основанных на доверии и взаимной привязанности. Собака всё чаще изображается как равноправный участник частной, интимной жизни — партнер по отдыху и молчаливый свидетель человеческих размышлений, чья роль подчеркивается композиционно через расположение на одном уровне с хозяином и визуальный диалог.

4.1 Собака как компаньон на портретах детей

Особенно ярко новая роль собаки проявляется в детских портретах. Английский художник-анималист Чарльз Бертон Барбер является пионером в новом изображении союза детей и животных. На его картинах собака перестаёт быть просто живой игрушкой; теперь она изображается как нянька, защитник и преданный друг. На картинах Барбера крупные, спокойные собаки не только терпеливо позволяют детям их обнимать, но и сами проявляют интерес по отношению к детям. Эти сцены передают ощущение взаимного доверия и нежности, где собака становится полноправным участником детского мира.

«В школу» Чарльз Бертон Барбер, 1883; «Защитник» Чарльз Бертон Барбер, 1893

«Доверие» Чарльз Бертон Барбер, 1893

Такие же примеры глубокой связи между детьми и собаками мы находим и в русской живописи. Авторы таких работ показывают нам, как из сугубо бытовой детали собака превращается в ключевого персонажа, гармонично вписанного в мир ребенка. Среди таких произведений: картины «Мальчик и собака» художника Николая Касаткина, «Опять двойка» Федора Павловича Решетникова, «Вот те и батькин обед!» Алексея Венецианова.

«Мальчик и собака» Николай Касаткин, 1897; «Опять двойка» Федор Павлович Решетников, 1952

«Вот-те и батькин обед!» Алексей Венецианов, 1824

Другим примером нового типа связи между человеком и собакой являются фотографии Лизы Шеридан, запечатлевшие юную принцессу Елизавету в 1940-х годах с её корги. Эти фотографии можно считать иллюстрацией превращения собаки из атрибута статусности в личного компаньона. Собаки породы корги стали не просто символом роскоши, но важным другом Елизаветы II на протяжении всей её жизни, которых можно было заметить не только на светских приемах, но и кадрах личного досуга королевы.

Фотографии Лизы Шеридан, 1940-е

Таким образом, к середине XX века образ собаки в искусстве окончательно перешёл из восприятия как аксессуара к образу соратника и компаньона человека на уровне члена семьи. Это превращение было отражением социальных, культурных и чисто художественных процессов. В этот период образ собак на картинах появлялся в сопровождении изображения глубокой, почти человеческой связи с питомцем, доверия, преданности и бытовой близости, что и составляет основу настоящей дружбы.