Символика животных в романской скульптуре соборов XI–XII веков

Концепция

Романское искусство XI–XII веков представляет собой уникальный слой европейской культуры, где архитектура и скульптура образовали нерасторжимый синтез. Этот расцвет был напрямую связан с ключевой ролью церкви и монастырей как духовных, интеллектуальных и художественных центров, а также с подъемом паломничеств к святым местам. Соборы этого периода становятся «каменными библиями» для неграмотных людей, а их скульптурное убранство — сложным символическим текстом. Особое место в этом тексте занимают изображения животных, которые, будучи понятными визуальными образами, несли в себе глубочайший богословский, поучительный и иногда даже социальный подтекст.

Искусство XII века — это священное писание. Скульптор Средневековья переводит в образы священные книги, а его скульптура — это открытая книга, в которой простые люди могут узнать, во что они должны верить.

Обращение к этой теме актуально, так как оно позволяет понять не только формальный язык искусства, но и ментальность средневекового человека, для которого мир был полон скрытых смыслов, а церковь играла важную роль в жизни каждого человека. Изучение звериной символики является ключом к декодированию всей иконографической программы романского храма, поэтому исследование поможет раскрыть сакральный смысл скульптур.

Как функционировала символика животных в романской скульптуре и каковы были её основные семиотические роли в формировании общего идейно-художественного замысла собора?

Я предполагаю, что символика животных в романской скульптуре представляет собой не хаотичный набор образов, а строгую иконографическую систему. Её цель заключалась не просто в украшении, а в визуальном воплощении ключевых аспектов средневекового мировоззрения — от абстрактных богословских доктрин до глубоких моральных принципов. Образы животных служили активным инструментом формирования целостного религиозного опыта, трансформируя архитектурную конструкцию в поучительное и духовное послание для людей.

Исследование разбито на главы, позволяющие рассмотреть роли, которые образы животных играют в общей программе храма. Такой подход позволяет систематизировать материал в соответствии с выдвинутой гипотезой и рассмотреть все уникальные черты. В первой главе анализируются христологические и теофанические символы. Во второй главе рассматриваются сцены и образов, где животные олицетворяют борьбу добра и зла. Третья глава раскрывает сакральный смысл фантастических существ.

Исследуя символику животных в романской скульптуре, я опиралась на строго отобранные источники, ключевыми критериями для которых стали их научная авторитетность и глубина раскрытия темы. В работе использовались как фундаментальные труды классиков истории искусства, чьи исследования заложили основу иконографического анализа, так и работы современных искусствоведов. Этот подход позволил мне, с одной стороны, понять общую богословскую программу романского храма, а с другой — рассмотреть альтернативные трактовки символов и применить актуальные методы визуального анализа к примерам скульптуры.

Животные как христологические и теофанические символы

В романской скульптуре животные служат универсальным языком для визуализации сложных богословских концепций, превращая архитектуру в важный элемент познания для неграмотных верующих.

В Муассаке тимпан с Агнцем Апокалипсиса представляет собой законченную богословскую схему. Композиция строится вокруг медальона с Агнцем — центрального христологического символа, окруженного четырьмя символами евангелистов.

Тимпан из собора Сен-Пьер

Эта пространственная организация отражает средневековые представления о структуре мироздания, где Христос занимает центральное положение как альфа и омега бытия.

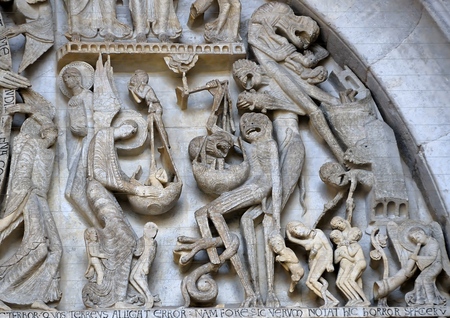

Тимпан из собора Сен-Пьер — фрагменты

Отёнский собор демонстрирует развитие скульптуры в эсхатологическом ключе. Западный тимпан работы Гислеберта со сценой Страшного суда использует звериные образы как элементы сложной символической программы.

Западный тимпан со сценой Страшного суда из собора Сан-Лазар

Здесь агнец сохраняет свою искупительную символику, но помещается в контекст посмертного воздаяния, что подчеркивает его роль как эсхатона — конечной цели истории спасения.

Западный тимпан со сценой Страшного суда — фрагменты

В Арле портал церкви Сен-Трофим предлагает провансальскую интерпретацию теофанической темы. Символы евангелистов интегрированы в композицию Вознесения, создавая многоуровневый образ явления божественного в мире.

Расположение льва, тельца, орла и ангела следует строгой иерархии, отражающей не только значение каждого евангелия, но и их место в богословской системе.

Портал церкви Сен-Трофим с символами евангелистов

Портал церкви Сен-Трофим с символами евангелистов — фрагмент

Веронская базилика Сан-Дзено представляет уникальный пример синтеза северной и итальянской традиций. Бронзовые рельефы портала сохраняют основную иконографическую схему, но обогащают ее нарративными элементами. Животные здесь не просто символы, но активные участники священной истории, что отражает специфику итальянского подхода к религиозному искусству.

Бронзовые рельефы портала из собора Сан-Дзено Маджоре

Сантьяго-де-Компостела завершает этот ряд «Портиком Славы» — вершиной развития романской иконографии. Мастер Матео создает сложнейшую программу, где тетраморф становится структурным каркасом всей композиции. Каждый символ евангелиста не только занимает строго определенное место, но и вступает в сложные смысловые отношения с другими элементами, образуя целостный богословский текст в камне.

«Портик Славы» с тетраморфом из собора Сантьяго-де-Компостела — фрагменты

В средневековой символике животные романской скульптуры никогда не являются простыми украшениями, потому что каждое из них — это знак, отсылающий к высшей истине.

Звериный кодекс нравственности: животные в дидактической функции

Романская скульптура выполняла важнейшую дидактическую миссию, создавая визуальную энциклопедию христианской этики. Звериные образы служили универсальным языком для трансляции моральных принципов, понятных верующим любого уровня образования.

Отёнские капители мастера Гислеберта представляют собой развернутый трактат о природе греха и добродетели. Хищные животные на капителях олицетворяют различные аспекты человеческих страстей — от гордыни до сладострастия, создавая систематическую классификацию пороков.

Капители мастера Гислеберта с «Грехопадением» и моральными аллегориями из собора Сен-Лазар — фрагмент

Капители мастера Гислеберта с «Грехопадением» и моральными аллегориями из собора Сен-Лазар — фрагменты

Муассакский клуатр развивает эту тему через сцены борьбы животных. Композиции с капителей собора становятся наглядными иллюстрациями вечной борьбы добра и зла.

Капитель клуатра с аллегорическими образами из собора Сен-Пьер

Каждое противостояние несет конкретный моральный урок, превращая архитектурное пространство в учебник практической этики.

Капители клуатра с аллегорическими образами из собора Сен-Пьер

В Арле капители Сен-Трофим демонстрируют провансальский подход к моральной дидактике. Здесь басенные сюжеты переплетаются с библейскими аллегориями, создавая многослойные нравоучительные композиции. Образы животных образуют сложную систему моральных оппозиций, где каждое существо представляет определенное нравственное качество.

Капители клуатра с моральными аллегориями из собора из собора Сен-Трофим

Веронская базилика Сан-Дзено предлагает итальянский вариант этической программы. Капители клуатра сочетают местные фольклорные традиции с общехристианской символикой. Особенностью веронской школы является внимание к психологическому аспекту нравственной борьбы, что проявляется в экспрессивной трактовке звериных образов.

Капители клуатра с басенными сюжетами из собора Сан-Дзено

Сантьяго-де-Компостела синтезирует различные традиции в универсальную систему христианской этики. Капители собора представляют все основные типы моральных аллегорий — от простых басенных сюжетов до сложных богословских притч. Эта комплексная программа отражает статус Сантьяго как общеевропейского паломнического центра, где искусство должно было говорить на языке, понятном людям разных культур.

Капители из собора Сантьяго-де-Компостела

Хтонические и маргинальные твари: охранительная и апотропейная символика

Маргинальная зона романских соборов населена демоническими существами, выполняющими ключевую семиотическую функцию. Занимая периферийное положение в архитектурном пространстве, эти образы играют важнейшую роль в разграничении сакрального.

В Сен-Пьер скульптуры организованы согласно строгой иерархии. Нижние ярусы содержат наиболее дидактические сюжеты, где особый интерес представляют скульптуры собак на цоколях колонн, выполняющие роль стражей сакрального пространства.

Собаки в демонстрируют смысловую амбивалентность — символизируя как верность, так и низменные инстинкты. Эта двойственность отражает сложность романской символической системы, где значение образа определялось его местоположением в архитектурном пространстве.

Фасад собора Сен-Пьер — фрагменты

Отёнский собор предлагает наиболее сложную программу маргинальной иконографии. Здесь целый бестиарий демонических существ, каждое из которых обладает индивидуальной символической нагрузкой. Эти образы не просто отпугивают злых духов, но и визуализируют сложную средневековую демонологию.

Капители собора Сен-Лазар — фрагменты

В базилике Сен-Трофим в Арле скульптурная программа демонстрирует строгую иерархию сакрального пространства. Особое значение имеют рельефы львов у основания портала, выполняющие охранительную функцию.

Фасад собора Сен-Трофим

Согласно исследованиям историков, лев в романской иконографии выступает как страж священного пространства. Расположенные у входа фигуры львов визуально маркируют границу между внешним миром и сакральным пространством храма, что соответствует апотропейной функции романской скульптуры.

Фасад собора Сен-Трофим — фрагменты

Веронская базилика Сан-Дзено демонстриет уникальный синтез местных и северных традиций в трактовке демонических образов. Итальянские мастера сохраняют отголоски античной мифологии, переосмысляя их в христианском ключе.

Фасад собора Сан-Дзено Маджоре

Это создает особый тип маргинальной скульптуры, где классические мотивы получают новое, христианское истолкование.

Фасад собора Сан-Дзено Маджоре — фрагменты

Сантьяго-де-Компостела завершает эволюцию романской апотропейной символики. На внешних стенах собора представлена вся палитра хтонических существ — от традиционных химер до уникальных местных образов.

Колонна портика собора Сантьяго-де-Компостела — фрагмент

Эта комплексная программа отражает статус Сантьяго как конечного пункта паломничества, где силы зла должны быть окончательно побеждены.

Колонна портика Сантьяго-де-Компостела — фрагменты

Заключение

Визуальное исследование выявило стройную семиотическую систему звериной символики в романской скульптуре XI–XII веков. Анализ пяти ключевых соборов подтвердил три основные функции животных образов: христологическую, дидактическую и апотропейную.

Мы видим, как соборы становились «каменной Библией», где звериные образы служили универсальным языком для передачи богословских истин. Несмотря на региональные различия, романская скульптура сохраняла единство иконографических принципов.

Таким образом, символика животных в романском искусстве представляет собой не декоративный элемент, а продуманную визуальную теологию. Каждое изображение занимает строго определенное место в сложной системе сакрального пространства храма, отражая средневековые представления о божественном миропорядке.

Маль, Э. Религиозное искусство XII века во Франции = L’art religieux du XIIe siècle en France / Э. Маль. — Париж: [б.и.], 1922. — 450 с.

Маль, Э. Религиозное искусство XIII века во Франции = L’art religieux du XIIIe siècle en France / Э. Маль. — Париж: [б.и.], 1898. — 512 с.

Шапиро, М. Романское искусство = Romanesque Art / М. Шапиро. — Нью-Йорк: [б.и.], 1977. — 320 с.

Шапиро, М. Скульптура Муассака = The Sculpture of Moissac / М. Шапиро. — Лондон: [б.и.], 1985. — 280 с.

Даркевич, В. П. Светская праздничная жизнь Средневековья IX–XVI вв. / В. П. Даркевич. — Москва: Наука, 1988. — 336 с.

Нессельштраус, Ц. Г. Искусство Западной Европы в средние века / Ц. Г. Нессельштраус. — Ленинград-Москва: Искусство, 1964. — 420 с.

Муратова, К. М. Мастера французской готики / К. М. Муратова. — Москва: Искусство, 1988. — 298 с.

Физиолог / пер. с др.-греч., вступ. ст. и коммент. А. Ю. Виноградова. — Санкт-Петербург: Амфора, 2009. — 256 с.

Бестиарий / отв. ред. А. В. Назаренко. — Москва: Наука, 1984. — 368 с. — (Литературные памятники).

ПРОВЕРЬ ЕЩЕ РАЗ

Historia-arte. URL: https://historia-arte.com/articulos/el-portico-de-la-gloria (дата обращения 5.11.25)

Flickr. URL: https://www.flickr.com (дата обращения 15.11.25)

Wikimedia Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page (дата обращения 15.11.25)

LiveJournal. URL: https://www.livejournal.com (дата обращения 17.11.25)

Unitalia. URL: https://unitalia.ru (дата обращения 21.11.25)