Сибирский иронический концептуализм

Переходя к первому нарративу сибирского искусства, основанного на юморе и иронии как инструментах саморефлексии, стоит начать с вопроса: какие стереотипы о Сибири и сибиряках закрепились в массовом сознании и как художники могут работать с ними?

Процесс мифологизации Сибири имеет долгую историю и сформировал в массовом сознании представление об особой «сибирской идентичности», которое тем не менее остаётся достаточно широким и размытым. Несмотря на спорность этого понятия, оно прочно укоренилось даже в сознании самих жителей региона. Так, результаты переписи 2010 года показывают, что некоторые граждане России в графе «национальность» самостоятельно указывали «сибиряк», из-за чего Росстату пришлось присвоить этому наименованию отдельный код. Разумеется, речь не шла о выделении отдельной национальной принадлежности, однако этот факт свидетельствует о существовании «сибиряка» как формы региональной самоидентификации в рамках российской культурной и гражданской идентичности.

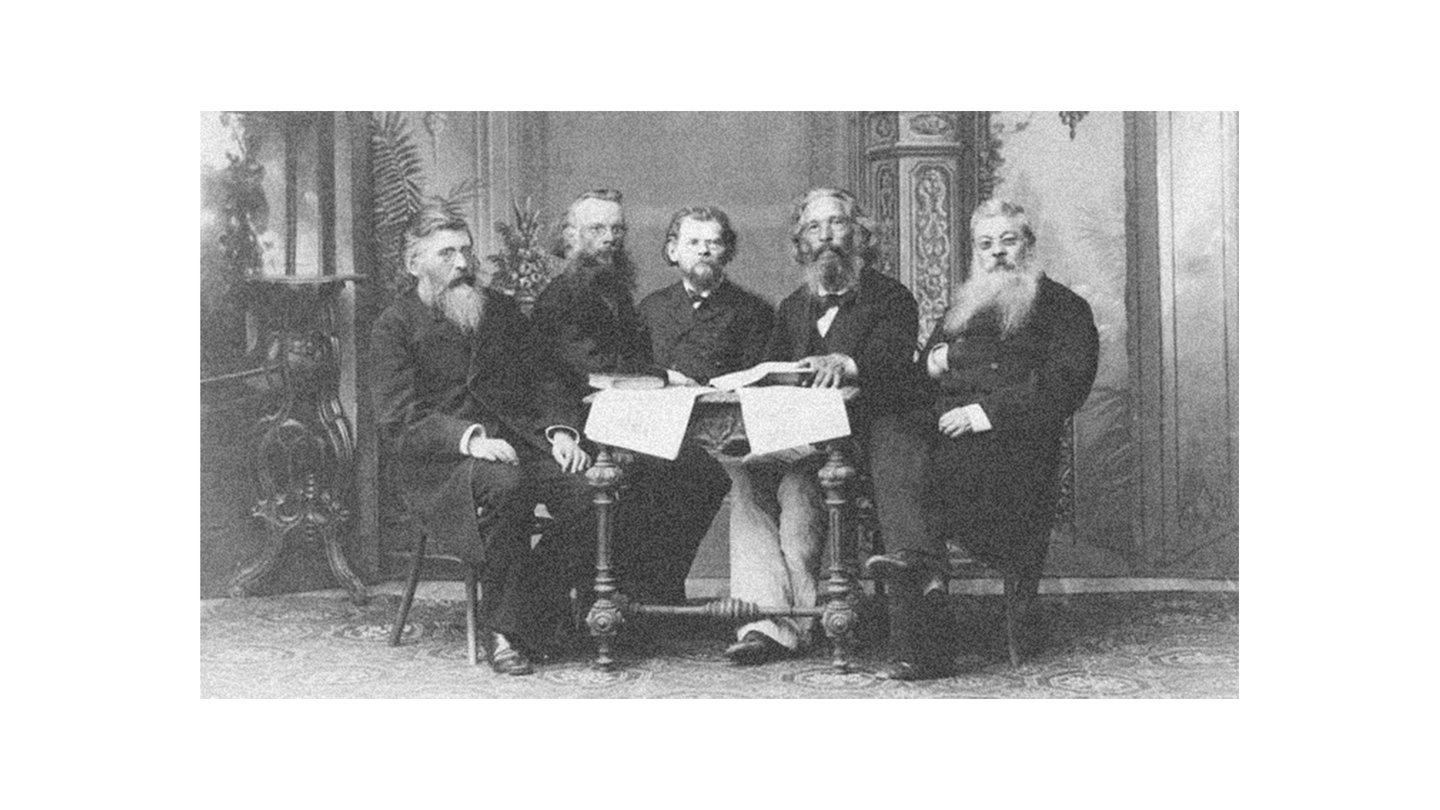

Истоки этого феномена уходят во вторую половину XIX века, когда возникло движение сибирского областничества. Его последователи выступали за самостоятельность Сибири в составе Российской империи, не ставя при этом цели отделения от государства и отстаивая равноправное положение региона. Однако подобные идеи распространялись лишь среди интеллигенции и не имели народной поддержки.

Члены сибирского областнического движения. М. Я. Писарев, Н. М. Ядринцев, Г. Н. Потанин, М. В. Загоскин и А. П. Нестеров (1890-е года)

В советский период формирование стереотипического образа сибиряка продолжалось через кинематограф. Так, исследователи кинематографа Е. В. Головнева и И. А. Головнев отмечают, что ключевыми конструкциями образа становились идеи природных богатств Сибири, особого сибирского характера, представления о Сибири как «стране пассионариев», пространстве героических свершений и коллективного труда. Также в поддержке данного нарратива помогали Краеведческие музеи, представлявшие идеализированные образы первых поселенцев, исследователей и народов Сибири. Эти образы закрепляли стереотип о сибиряке как «герое Севера» или «первопроходце». Кроме того, на этот образ оказало влияние значение Сибири во время Великой Отечественной войны, когда регион обеспечивал производство вооружения, техники и продовольствия.

В целом, идеологический потенциал концепта «сибиряк» был чрезвычайно высок: он символизировал человека особого склада — способного трудиться на благо государства, стойкого и героического первопроходца, потомка Ермака.

Таким образом, возвращаясь в настоящее время, мы имеем дело со сложившимся набором стереотипов, которые в той или иной мере продолжают жить в массовом сознании и поддерживаются жителями Сибири.

И все же описанные представления выглядят идеализировано и представляют собой скорее взгляд извне, который впоследствии частично интегрировался в сознание самих сибиряков.

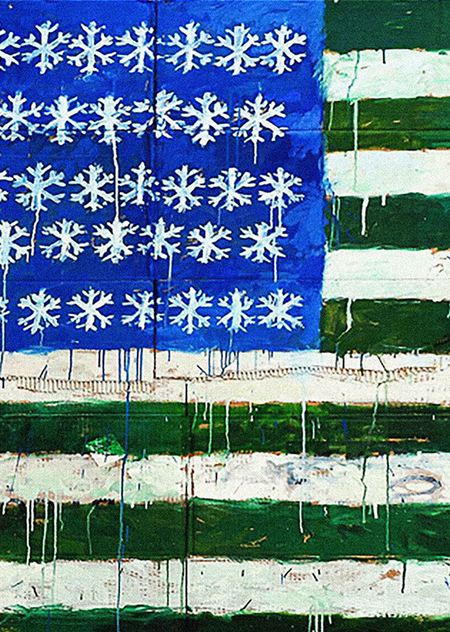

Понятие Сибирский иронический концептуализм ввели в обиход художники арт-объединения «Синие носы», Слава Мизин и Александр Шабуров как противопоставление серьезности московского. Как стихийная художественная практика оно появилось уже в 1990–2000-е годы, но обрело очертания феномена современного российского искусства в выставке-манифесте «Соединенные Штаты Сибири», которая открылась 16 января 2013 года в Сибирском Центре современного искусства в Новосибирске. Она предлагала злобно-иронический взгляд в отношении мифов о Сибири и изолированности сибирского искусства от культурного центра. В рамках выставки художники в ироническом ключе совершают эксперимент по конструированию собственной мифологии, используя в качестве основы столкновение сибирской суровости и американской поп-культуры, а также тему независимости, которая была затронута еще в ХIX веке областниками, называвшими Сибирь Новой Америкой. Названием выставки послужила заглавная работа Дамира Муратова — флаг Соединенных Штатов Сибири, цитирующий картину Джаспера Джонса, где звезды заменены на снежинки.

Джаспер Джонс. «Флаг», 1954-55 гг.

Дамир Муратов. «Соединённые штаты Сибири» из серии «Всё засыплет хвоёй наших кедров», 2010-2011. Гофрокартон, масло.

Искусство Соединенный Штатов Сибири пронизано эстетикой арте повера, протестующей против элитарности искусства, которая также близка и поп-арту. Художники поп-арта используют «низкие» жанры, заимствуя образы из рекламы, комиксов, газетных изданий и потребительских товаров.

Работа Дамира Муратова на выставке «Соединенные Штаты Сибири»

Как пишет Дмитрий Галкин, «Дамир Муратов и Василий Слонов воспользовались — совершенно в духе Энди Уорхола — форматом рекламного плаката и серийной развеской в несколько рядов (ведь навязчивое повторение — основа рекламного воздействия). То, что получилось в итоге, уже и ни плакат, и не живопись, а тот самый искомый провокационный художественный жест, вокруг которого выстраивается логика современного искусства. Слонов приглашает на Олимпиаду и как бы рекламирует исключительный российский социально-политический колорит спортивного мегасобытия. Муратов „продает“ под брендом „Че“ политиков, писателей, поэтов и героев мультфильмов». [2]

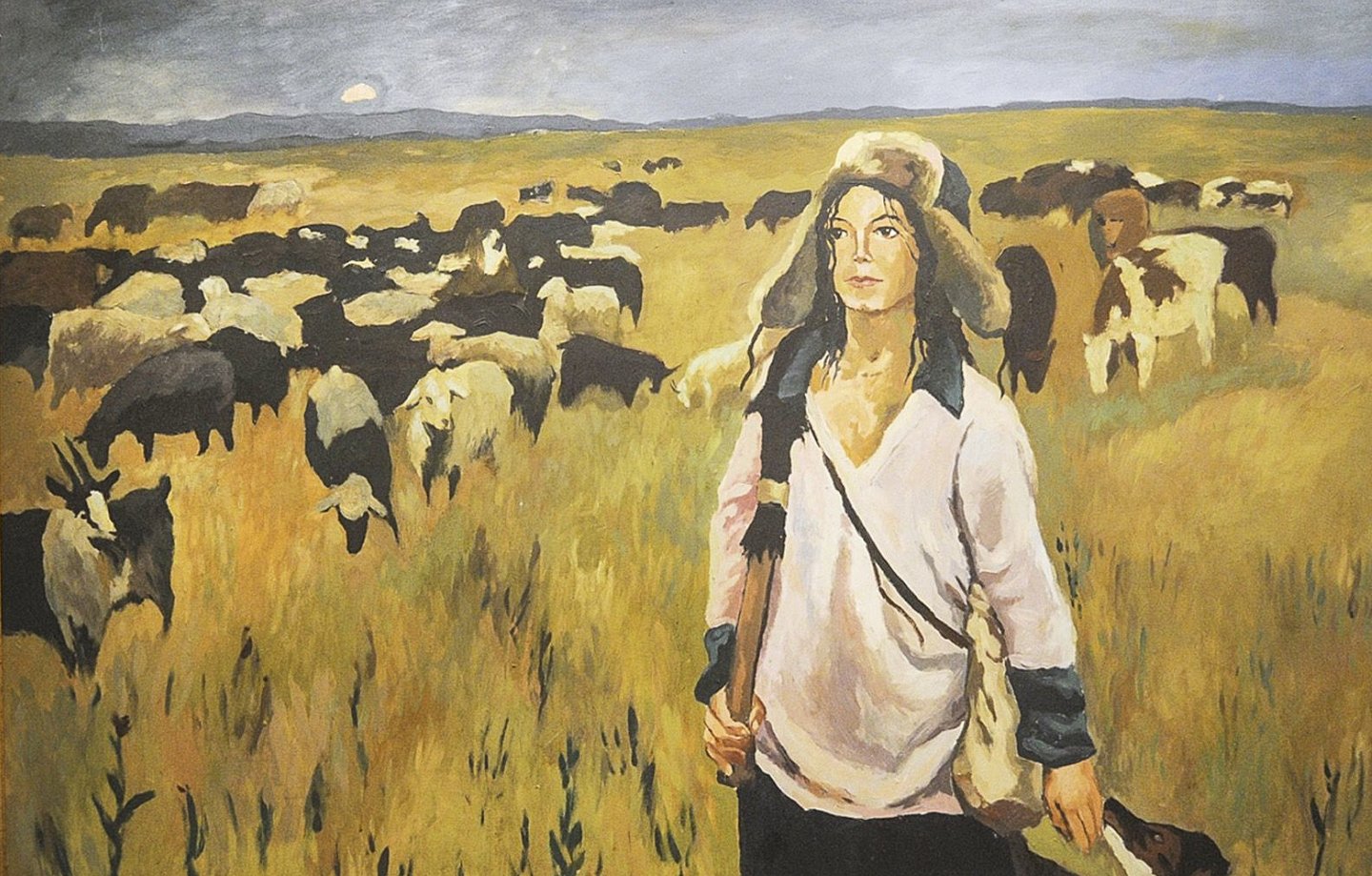

Василий Слонов. «Welcome! Sochi-2014», 2013. Холст, масло. Выставка «Соединенные Штаты Сибири»

«Одна из центральных тем поп-арта — смешение реальности и образов массовой культуры. Благодаря постоянному облучению средствами массовой информации, рекламе и потребительскому изобилию, современный человек оказывается в мире, где граница между реальностью материального мира и мира образов с телеэкрана стирается. Если реальности больше не существует либо ее крайне проблематично найти, то теряет свой смысл — уже не в первый раз в истории — и реализм в искусстве. Сибирские поп-художники, конечно, не могли обойти эту тему. Дамир Муратов в серии работ „Если бы они родились в Сибири“ обыграл в духе соцреализма альтернативные биографии поп-звезд. Элвис Пресли, конечно же, стал бы гармонистом — любимцем сельских красавиц. А Майкл Джексон подался бы в пастухи. В мифологии арт-республики „Соединенные штаты Сибири“ простота сельской жизни и бескрайние сибирские просторы вполне органично и гостеприимно размещают альтернативные биографии далеких западных кумиров. Что это? Тоска в сибирской бескрайней глубинке о недосягаемых поп-идолах? Низвержение ложных кумиров и возвращение их на бренную землю? Или предложение им убежища в мире „бедного“ и настоящего для тех, кто утратил собственную реальность и потерял себя в медийной среде?» [2]

Дамир Муратов. Из серии «Если бы они жили в Сибири», 2013

Константин Еременко. Серия «Истерия Сибири», 2013. Аэрография

Дамир Муратов. «Mickey Mao» (2004) / Дамир Муратов. Серия «ЧЕ», 2007-2013

29 ноября 2019 в Центр культуры ЦК19 в Новосибирске открылась коллективная выставка «Сибирский иронический концептуализм» как идейное продолжение выставки «Соединенные штаты Сибири» 2013 года. Экспозиция пополнилась работами из существующего архива, а также работами авторов более молодого поколения.

Василий Слонов. Серия «Имперские кокошники», 2013. Кованая сталь, сварка

Василий Слонов, серия «Светлые мысли», 2018 (объект, гипс, лампа)

Василий Слонов. Лапти-ледоступы. Объект, лыко, шипы

Дамир Муратов. «Мишки на Марсе». 2013

Дамир Муратов «Спутник», «Луноход», 2018 (печать на холсте) Дамир Муратов «Кайф», 2018 (печать на холсте) Дамир Муратов, Таежный простор, 2018 (печать на холсте) Дамир Муратов, Геометрическая постанов

Наташа Юдина. Работы из серии «Страшные Сибирские Сны»

«Ленин в зимнем уборе». Серия Страшные сибирске сны. Наташа Юдина / «Венера в мехах». Серия Страшные сибирске сны. Наташа Юдина

Наташа Юдина. ВЕНЕРА В СНЕГАХ, 2020. Серия Страшные Сибирске Сны / Наташа Юдина. «Лебединое море». Серия Страшные Сибирске Сны

Группа «Синие носы». «Кухонный супрематизм» 2005. Коллективная выставка-манифест «Сибирский иронический концептуализм», 2019

Группа «Синие носы». «Ильич, проснись», 2005. Фотография, 100×75см

Группа «Синие носы». Из серии «Русские чудовища», 2012. Цветная фотография.40×60 см

Василий Слонов. «Топоры. Сочи–2014». Центр культуры ЦК19

Плакат Дамира Муратова «Ты так не сможешь». На втором плане: Группа «Синие носы». «NATO, welcome!», 2006. /Группа «Синие носы». «Кухонный супрематизм» 2005.

Константин Еременко. «Без названия», 2019

Маяна Насыбуллова, серия «Кризис веры», 2017 (объект, гипс) / Маяна Насыбуллова, из серии «Кризис веры», «Хотэй-Ленин-Хотэй» 2017 (объект, гипс) /Маяна Насыбуллова, из серии «Кризис веры», «Хотэй-Нева

Артем Лоскутов. «Дубинопись», 2019

Дамир Муратов. Коврик «Почта Сибири», 2017. Полиэстер, вышивка.80×50 см / Дамир Муратов.Коврик «Расти где ничего не растет», 2017. Полиэстер, вышивка. 87×62 см

Дамир Муратов. «USS», 2016. 110×85 см (каждая)

Дамир Муратов. «SNOW UNION», 2017. 150×200 см. Холст, акрил / Дамир Муратов. «Полумесяц и снежинка», 2017. 130×200 см

Дамир Муратов. «GREAT SIBERIAN DREAM. SUMMER», 2015. 100×100 см. Холст, масло