Русская иконопись XIX века из собрания Виктора Бондаренко

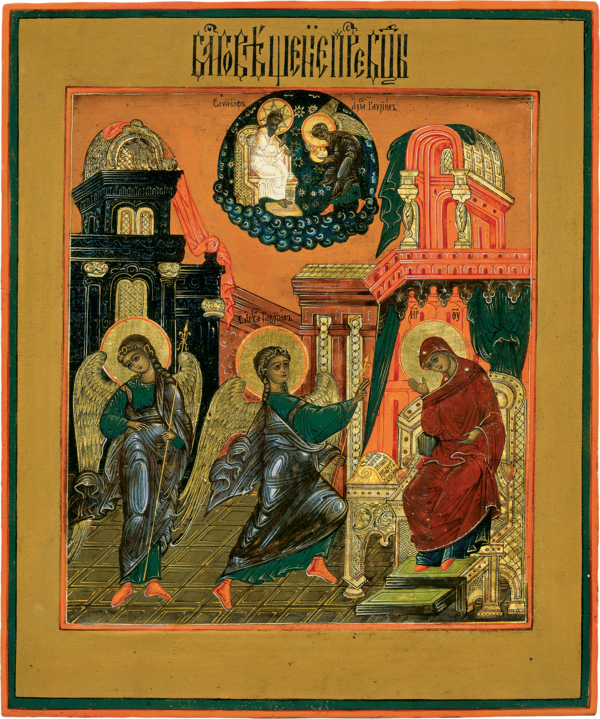

Благовещение

Деисус (Царь царем)

Слева: Благовещение. 1801. Тверь. Справа: Деисус (Царь царем). 1812. Тверь

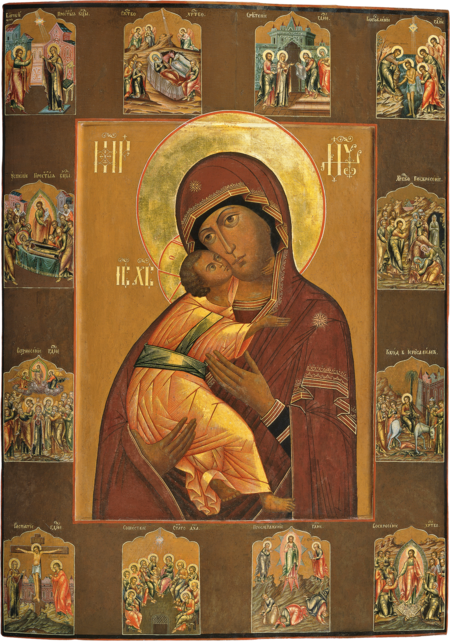

Благовещение

1801. Александр Пешехонов, Тверь. 31,2×27,3 см. Дерево, левкас, темпера. Происходит из Ивановской области. Реставрирована Р. Н. Андрияшкиным (Палех).

Традиционная достаточно простая по композиции иконография Благовещения в XVII столетии начала расширяться за счет разнообразных дополнений, которые позволяли передать это евангельское событие в его временной последовательности. Такой повествовательный подход к изложению сюжета типичен для XVII века и особенно ярко проявил себя в поволжской иконописи, где рождались и закреплялись сложные многосоставные изводы иконографий праздников. Многим из них суждена была долгая жизнь уже в Новое время, в частности варианту Благовещения с тройным изображением архангела Гавриила. Впервые такой извод встречается в памятниках ярославской иконописи — на двух иконах середины XVII века, созданных для церкви Илии Пророка в Ярославле по заказу купцов Скрипиных. Это композиция «Благовещение» с четырехчастной иконы из Покровского придела и клеймо иконы «Спас Смоленский, с праздниками» из местного ряда иконостаса главного храма. Архангел в них представлен не только в сцене Благовещения, но также стоящим слева у входа в дом Богородицы и вверху в сцене отослания его Господом Саваофом к Марии. Во второй половине столетия иконография дополнилась также сценой Благовещения у кладезя, изображавшейся на дальнем плане, которая отражает влияние апокрифов, главным образом Протоевангелия от Иакова. На иконах XVII века далеко не всегда дополнительные изображения присутствовали все вместе, но в Новое время данный извод получил очень широкое распространение, особенно в ярославских землях, где он пользовался большой популярностью у старообрядческих иконописцев Романова-Борисоглебска.

Вполне вероятно, что под воздействием именно ярославской иконописной традиции этот извод разошелся вширь и стал применяться в других, преимущественно старообрядческих художественных центрах. Публикуемая икона связана с традициями иконописания тверских земель. Среди дополнительных сюжетов на ней присутствует Благовещение у кладезя, изображенное вверху слева. Сцена отослания архангела не показана, в соответствии с древней иконографией от Саваофа на Богородицу снисходит луч со Святым Духом в виде голубя в звездчатом нимбе. Богоматерь представлена сидящей перед столиком с раскрытой книгой — эта деталь связана с традициями иконописи XVII века и имеет западное происхождение. На полях иконы приведены две подробные пояснительные надписи, что характерно для памятников старообрядческого происхождения. Живопись иконы очень нарядна и декоративна благодаря богатой разнообразной орнаментике и яркой красочной палитре с преобладающим звучанием красного, розового, голубого и охры в сочетании с золотом. Художник явно следует традициям поволжского иконописания конца XVII века с присущим ему усложненным рисунком складок одежд и архитектурных форм. Орнаменты на полях, в первую очередь мотив корзины с цветами, связаны с влиянием искусства рококо и, возможно, позаимствованы с чеканных окладов последней трети XVIII века. Лики написаны в довольно условной манере, также восходящей к XVII столетию.

Благовещение. Фрагмент

Икона имеет автограф мастера Александра Пешехонова. Семья иконописцев-старообрядцев Пешехоновых, происходивших из тверского села Еськи, известна, прежде всего, по знаменитой иконописной мастерской в Санкт-Петербурге, основанной перебравшимся в столицу в начале XIX века Самсоном Федоровичем Пешехоновым и принадлежавшей затем его потомкам. Ранняя история семьи, весьма разветвленной, изучена очень слабо, и документальных сведений об Александре Пешехонове пока не выявлено. Икона, представленная в данном издании, позволяет судить об истоках творчества знаменитой династии, их тесной связи с поволжскими традициями, а также дает очень важные сведения о стиле старообрядческого иконописания в тверских землях на рубеже XVIII–XIX веков.

Сохранность. Доска без ковчега, цельная, с двумя врезными торцевыми шпонками. На лицевой стороне небольшая вставка с реконструкцией живописи по свечному прожогу в центре около левой руки архангела. Тонированная вставка по нижнему краю. Надпись на верхнем поле немного прописана. Узоры на мафории Богоматери восстановлены по остаткам авторской живописи. Незначительные прописи по утратам.

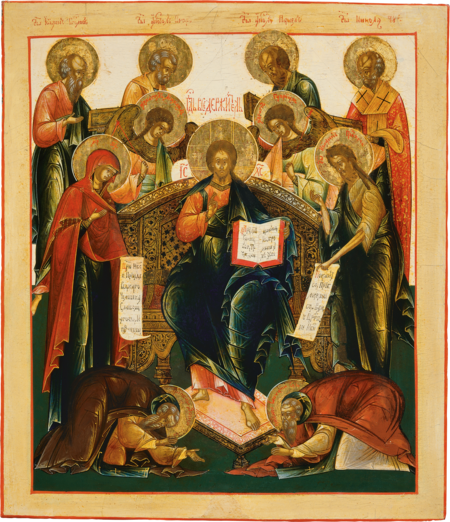

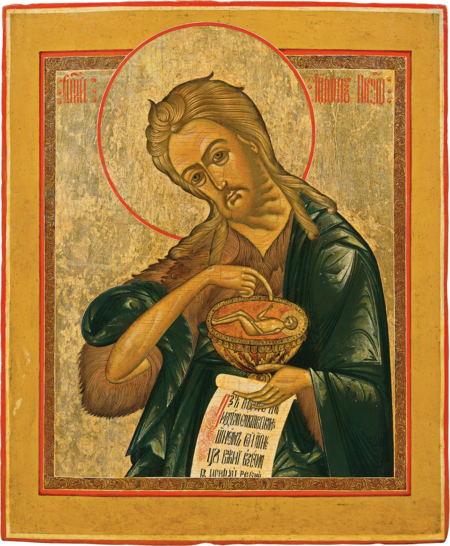

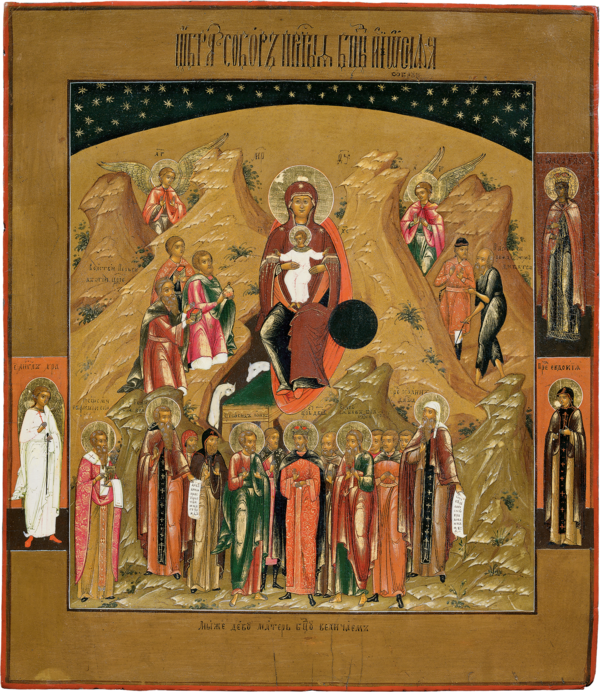

Деисус (Царь царем)

1812. Григорий Дешевов, Тверь. 44,4×36,5 см. Дерево, левкас, темпера, золочение. Происхождение неизвестно, привезена из Белграда. Реставрирована до поступления в собрание.

Иконографический вариант трехфигурного Деисуса, использованный в иконе, соединяет сюжеты двух самостоятельных изводов — «Царь царем» и «Предста Царица». Их объединение произошло в последней четверти XVII века у царских мастеров Оружейной палаты, и родившаяся в результате композиция заняла центральное место в деисусных рядах иконостасов, полностью вытеснив традиционного «Спаса в силах». Иконография «Царь царем» (см. кат. 22) уже в конце XVII века использовалась в основном в упрощенной модификации — без исходящего из уст Спасителя меча и окружающего его сияния, что несколько ослабляло ее символическое звучание, напрямую связанное с текстом Апокалипсиса. Кроме того, очень скоро в ней наметилась тенденция к подчеркиванию царственного достоинства Христа: к началу XVIII столетия в его руке появляется держава, многочастный венец заменяется короной, а сам он восседает на царском престоле.

Такая тронная композиция, дополненная фигурами Богоматери и Иоанна Предтечи, смыкалась с особым вариантом трехфигурного Деисуса — «Предста Царица», восходящим к тексту XLIV псалма. Он показывает сидящего на престоле в архиерейском облачении Христа, которому предстоят облаченная в царские одежды Богоматерь и Иоанн Предтеча. Соединение в одном изводе двух разных иконографических схем дало возможность подчеркнуть царственное достоинство и Христа, и Богоматери. В рамках этой иконографии еще в XVII веке царской короной начали увенчивать Иоанна Предтечу, а самого его нередко изображали крылатым — в традиционном изводе Ангела пустыни. За таким вариантом Деисуса закрепилось название «Царь царем», хотя по своей композиции он уже мало был связан с первоначальным изводом. Публикуемая икона продолжает данную иконографическую традицию, просуществовавшую все XVIII столетие. Сложная форма престола, на котором восседает Христос, восходит к образцам первой трети XVIII века. На протяжении последующих десятилетий она оставалась неизменной на многих иконах этого типа. В письме ликов ощущается тесная преемственность с традициями «живоподобного» письма, так же как в принципах орнаментики и разделок одежд очевиден отзвук традиций Оружейной палаты. В то же время произведение представляет собой образец иконы эпохи классицизма — ее композиция подчеркнуто строгая и статичная. Использован золотой условный фон и светло-охристые поля, красочная палитра богатая, но сдержанная.

Икона создана тверским иконописцем начала XIX века Григорием Дешевовым. Хотя имя мастера в подписи не названо, оно легко устанавливается благодаря идентичным по почерку подписям на других его произведениях — «Богоматерь Всех скорбящих Радость» 1808 года (частное собрание), «Троица Ветхозаветная» и «Архангел Михаил» 1811 года (обе — МЗДК). О Григории Дешевове архивных данных на настоящий момент не выявлено. В литературе упоминается другой тверской иконописец XIX века с той же фамилией — родственник Григория, возможно, брат — Степан Ермолаевич Дешевов. О нем известно, что он имел сыновей Василия и Петра, а под конец жизни был отозван в село Губин Угол, где работал в монастыре. Живопись иконы логически продолжает и развивает традиции XVIII столетия и лежит в русле того стиля, который, в конечном итоге, восходит к традициям «живоподобного» письма Оружейной палаты. Несмотря на влияние живописной иконы и адаптацию новых формальных приемов, это направление как в обеих столицах, так и в провинции сохранило преемственную связь с творчеством царских мастеров и продолжало существовать как самостоятельное художественное явление. В тверской иконописи, не связанной со старообрядчеством, данная линия жила необычно долго и имела достаточно много приверженцев. Так, уже значительно позже, чем у Григория Дешевова, явственное звучание этой традиции присутствует в творчестве другого тверского мастера, Михаила Культепина.

Сохранность. Доска без ковчега, цельная, заметно покороблена. Обе врезные встречные шпонки на обороте утрачены. Деструкция древесины из-за ходов жука-древоточца по краям проклеена. На лицевой стороне незначительные мелкие тонированные вставки по сколам на краях и углах. Утраты золота на престоле и тонированного лака на одеждах. Незначительные потертости и загрязнения.

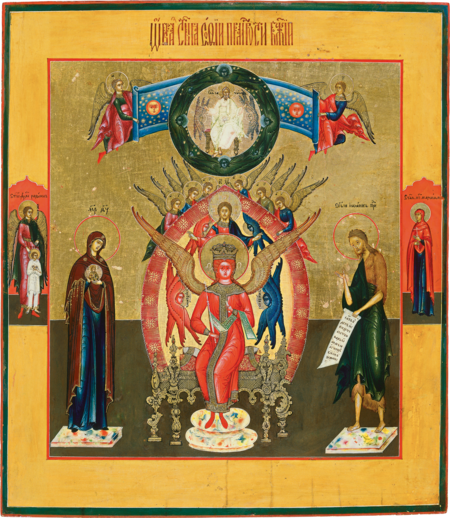

София Премудрость Божия

Богоматерь Неопалимая Купина

Слева: София Премудрость Божия. Первая треть XIX века. Поволжье (?). Справа: Богоматерь Неопалимая Купина. Первая четверть XIX века. Палех

София Премудрость Божия

Первая треть XIX века. Поволжье (?). 44,5×39,2 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.

София Премудрость Божия — сюжет, относительно редко встречающийся в русской иконописи Нового времени. Интерес к нему прослеживается преимущественно в старообрядческой среде. Икона следует так называемому «новгородскому» иконографическому изводу, который сложился еще в XV веке в рамках изобразительного искусства Новгорода. Композиция ее в целом напоминает трехфигурный ростовой Деисус. В центре на престоле и в сиянии восседает Огнеликий Ангел в короне, олицетворяющий Божественную Премудрость. По сторонам от него изображены Богоматерь со Спасом Эммануилом в лоне и Иоанн Предтеча со свитком. Над головой Огнеликого Ангела в сиянии благословляющий обеими руками Христос, над ним сонм ангелов. В верхней части композиции два ангела с небесным свитком в руках, на фоне которого в круглой славе представлен восседающий на престоле Господь Саваоф. Эта иконография несколько отличается от древнего варианта, где над свитком неба изображалась Этимасия (Престол уготованный) как знак Страшного суда. В XVII веке, очевидно, у строгановских мастеров над Этимасией дополнительно начали помещать Саваофа, со временем ставшего единственной фигурой в этой части композиции. Кроме того, в памятниках XV–XVII веков на этот сюжет в основании престола Премудрости всегда показывалось семь столпов в соответствии с текстом 9-й притчи Соломоновой: «Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь…» На публикуемой иконе столпы отсутствуют, что отражает общую направленность Нового времени, когда многие существенные детали древних иконографий утратили свою смысловую нагрузку.

София Премудрость Божия. Фрагмент

На полях иконы представлены архангел Рафаил с Товией и мученица Мариамна, — очевидно, святые покровители заказчиков. Живопись иконы довольно своеобразна. В ней отразились тенденции, возникшие в рамках традиционного иконописания под воздействием классицизма. Сильно удлиненные изящные пропорции фигур, четкая графика рисунка, плоскостность изображения преобладают в художественном строе произведения. В этом стиль письма иконы созвучен тем веяниям, которые ярко проявились в творчестве владимирских иконописцев, прежде всего Палеха. В то же время памятник отличает совершенно иной колорит, очень насыщенный и звонкий, строящийся на сочетании золота с чистыми глубокими цветами — красным, синим, зеленым, коричневым и охрой. В рисунке престола еще прослеживаются отголоски барокко, а акварельная многоцветная мраморировка подножий Премудрости, Богоматери и Иоанна представляет собой индивидуальную и очень выразительную художественную находку автора. Подчеркнутая декоративность образа, сочетающаяся с графичностью и строгостью рисунка, позволяет связать его с творчеством поволжских мастеров первой трети XIX века.

Сохранность. Доска кипарисная, без ковчега, из двух частей. На обороте две врезные встречные шпонки с филенками. На обрезах и торцах гвоздевые отверстия и остатки гвоздей от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне грунтовые трещины по трещинам доски на нижнем поле, на фоне справа. Прописи на левом поле внизу по заделанной трещине. Мелкие утраты краски и золота. Потертости золота. Тонировки по утратам. Загрязнения, механические повреждения.

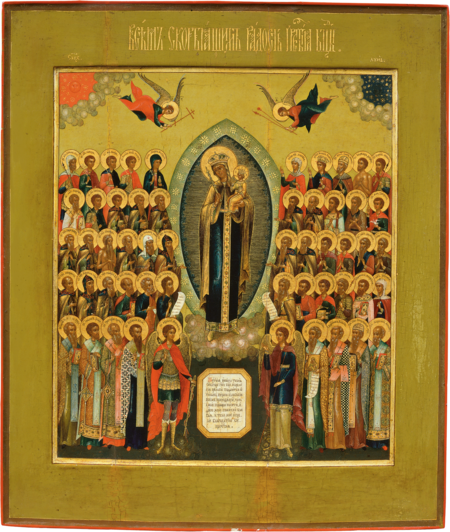

Богоматерь Неопалимая Купина

Первая четверть XIX века. Палех. 53,2×43 см. Дерево, левкас, темпера. Находилась в московских коллекциях. Реставрирована до поступления в собрание.

Иконы Богоматери Неопалимой Купины пользовались огромной популярностью в Новое время, поскольку этот образ считался защищающим от пожаров. Почитание его было широко распространено во всех слоях общества, не только в народной среде. Большая востребованность таких икон обусловила массовое их изготовление в различных иконописных центрах, и прежде всего во Владимирской губернии, откуда они широко расходились по всей стране. Наряду с массовой продукцией создавались очень тонкие по живописи дорогие произведения этого извода, которыми славился Палех. К их числу принадлежит и публикуемая икона. Иконография Неопалимой Купины, сложившаяся в русском искусстве середины XVI века, одна из самых сложных богородичных иконографий по композиционному построению и символико-аллегорическому содержанию. Она восходит к текстам Ветхого Завета о явлении пророку Моисею горящей, но не сгорающей купины (куста) — прообраза новозаветного Боговоплощения. Наряду с ветхозаветными символами основу сюжета составляют образы гимнографии: «Гора Нерукосечная», «Лествица небесная», «Вертоград заключенный».

В центре композиции представлены Богоматерь с Младенцем на фоне двух перекрещивающихся ромбов и многолепестковой розетки, символизирующих Славу Богоматери и Воплощение Спасителя. На концах красного ромба изображены символы четырех Евангелистов. На концах синего ромба и в разноцветных лепестках розетки — ангелы Господни с различными атрибутами, символизирующие небесные стихии и дары Святого Духа. В углах помещены сцены пророческих видений: вверху — Явление Моисею Богоматери в горящем кусте и Вложение раскаленного угля в уста пророка Исайи; внизу — Видение Врат затворенных пророку Иезекиилю и Видение Лествицы небесной пророку Иакову. Эта часть композиции представляемой иконы вполне традиционна, но имеет также и ряд интересных и редких черт, появляющихся только в Новое время в результате дальнейшего богословского осмысления темы.

Особенность иконы — дополнительные изображения пророков на полях и фоне в медальонах, часть из которых напоминает по форме языки пламени. Вверху представлены Даниил и Иона, на левом поле — Сафония, Михей, Илия и Гедеон, на правом — Малахия, Иеремия, Елисей, Захария, на нижнем — Соломон, Самуил и Давид. Соломон и Давид изображены с прообразовательными символами — храмом и Сионом, Самуил — с книгой. Над Самуилом — три отрока в пещи огненной, рядом — царь Навуходоносор и халдеи. На фоне иконы в круглых медальонах представлены пророки Захария и Наум. Таким образом, композиция получает дополнительный смысловой оттенок, соответствующий иконографии Похвалы Богоматери. В среднике внизу слева также показан образ церкви с Христом Ветхого и Нового Завета. Чтобы уравновесить композицию, мастер в правом углу подробно разворачивает композицию Видения пророка Иакова, протягивая лестницу с восходящими и нисходящими ангелами к благословляющему Христу в круглом медальоне, который вписан в один из «лепестков» розетки вокруг Богородицы с Младенцем. В самом верху находится восседающая на небесах Новозаветная Троица.

Этот особый, усложненный вариант иконографии «Неопалимая Купина» был разработан в Палехе. Он не повторяется буквально, а известен по иконам, в которых различные детали изображения на темы ветхозаветных сюжетов компонуются достаточно индивидуально. Публикуемый памятник отличается полнотой изобразительной программы на полях, где представлены пророки, но, что касается средника, то известны и более насыщенные по составу сюжетов произведения. Так, в верхних его углах могли дополнительно изображаться Жезл Иессеев и пророчество Ионы о Ниневии. Встречается также включение сцены, объединяющей два сюжета, — «Погребение пророка Моисея» и «Апостол Иоанн Богослов на Патмосе», помещавшейся над розеткой с образом Богоматери. Чрезвычайно интересен колорит иконы. Чистые и звонкие цвета эффектно смотрятся на белом фоне средника. В фонах клейм на полях присутствует голубой, напоминающий о традициях конца XVIII века. Тончайшее миниатюрное письмо отличается той виртуозностью, которая была присуща мастерам Палеха в начале XIX столетия.

Сохранность. Доска из двух частей, скреплена с оборота двумя врезными встречными дубовыми шпонками с филенками. Небольшое расхождение досок по стыку. Над верхней шпонкой справа сквозная трещина доски. Оборот затонирован, торцы слегка залевкашены. На лицевой стороне трещины левкаса по стыку досок и по трещине основы. Тонированные вставки по трещинам. Мелкие вставки на фоне, ликах ангелов стихий, на изображении Христа в сцене Лествицы Иакова. Вставки по нижнему краю. Тонировки на фоне и полях. Прописи на изображении Троицы — реконструированы врата и Евангелие. Прописи по всей поверхности, особенно значительные на лузге.

Богоматерь Владимирская-Волоколамская

Покров

Слева: Богоматерь Владимирская-Волоколамская. Первая треть XIX века. Палех (?). Справа: Покров. 1819 год. Палех

Богоматерь Владимирская-Волоколамская

Первая треть XIX века. Палех (?). 42×33,2 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.

Изображения Богоматери Владимирской с узорным убрусом поверх мафория и короной на ее нимбе известны с третьей четверти XVI века. Такие иконы воспроизводили древний чудотворный образ вместе с элементами его драгоценного убранства — жемчужным очельем и украшенным камнями золоченым венцом. Самая ранняя, написанная московским иконописцем Симеоном Яковлевым для Софийского собора в Новгороде, датируется 1561 годом (НГОМЗ). Другая была вложена в Иосифо-Волоколамский монастырь Малютой Скуратовым в 1572 году (ЦМиАР) и очень скоро прославилась чудотворениями, поэтому иконы подобного извода традиционно называют Владимирскими-Волоколамскими, хотя это не совсем верно. Волоколамский образ дополнен изображениями московских святителей, митрополитов Петра и Ионы, отсутствующими на других иконах данного типа. В конце XVI–XVII веке было создано еще несколько сходных образов, которые своими размерами соответствовали чудотворному. В Новое время один такой образ бытовал в старообрядческой среде. Согласно более поздней надписи на обороте, его выполнил в 1647 году мастер Софрон (Покровский собор при Рогожском кладбище в Москве). В конце XVIII — начале XIX века извод встречается в ярославской иконописи, но без изображения короны на нимбе.

Эта иконография использовалась также и в небольших иконах строгановского круга (ЯХМ). С образца строгановских мастеров она, очевидно, попала в Сийский иконописный подлинник. Прорисью, восходящей к тому же иконному образцу, что и сийский лист, пользовался автор публикуемой иконы: в точности совпадает силуэт, рисунок складок одежд и короны, нимбы также оставлены без орнаментики. Художник несколько усилил декоративное звучание «приклада» иконы, плотно заполнив убрус имитацией жемчужного шитья. Кроме того, на полях он изобразил фигурные наугольники, имитирующие драгоценные накладки с камнями и жемчугом. Внизу в картуше помещен текст молитвы к Богоматери. Колорит иконы очень светлый и сближенный по тонам. Цвета неяркие, приглушенные обильными золотыми разделками. Сочетания голубовато-зеленого, оранжево-розового и коричневого характерны для иконописи Палеха раннего XIX века. Интересный прием — легкая зеленовато-синяя цветовая растяжка на фоне, уже довольно редко встречающаяся в памятниках этого времени. Лики проработаны по оранжевой охре небольшими аккуратными высветлениями. Описи ликов тонкие и графичные. В целом, хотя стиль живописи иконы очень оригинален, в нем явственно прослеживаются традиции иконописцев владимирских сел. Возможно, она была написана в Палехе.

Сохранность. Доска кипарисная, без ковчега, на обороте две врезные встречные шпонки с филенками. Шпонки заменены при современной реставрации. Оборот затонирован оранжевой краской. На обороте трещина древесины правее центра, проходящая между шпонок и над верхней шпонкой. Другая трещина — левее центра под нижней шпонкой. Скол древесины на обороте в правом нижнем углу. Над нижней шпонкой затертая надпись. Обрезы и торцы залевкашены и закрашены при современной реставрации. На них гвоздевые отверстия и остатки гвоздей от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне мелкие тонированные утраты золота на нимбах и в разделках одежд. Потертости и незначительные утраты красочного слоя. Поля, опушь, текст надписи в картуше прописаны.

Покров

1819 год. Палех. 106,8×76,3 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.

Композиция иконы наиболее полно отразила все черты, характерные для иконографии праздника Покрова в Новое время. Схема эта получила широкое распространение в иконописи Палеха и Мстёры в XIX веке, и одна из ее особенностей — множество святых различных чинов святости, представленных по сторонам от Богородицы в верхней части иконы. Изображение предстояния святых Богородице на иконах Покрова возникает в начале XVII века в творчестве строгановских мастеров; самый ранний известный пример — икона мастера Михаила из Благовещенского собора в Сольвычегодске (ГРМ). В дальнейшем эта деталь вошла в иконописную практику и часто встречается в памятниках XVII столетия. Надо отметить, что наряду с фронтальным расположением фигуры Богородицы часто она пишется в трехчетвертном развороте влево — обращающейся с молитвой к Христу. Такой ракурс появляется в строгановском письме, но палехские художники XIX века его использовали нечасто, предпочитая древнее строгое фронтальное изображение держащей покров Богородицы.

Еще одна особенность иконографии публикуемого памятника — сцена видения во сне Богородицы Роману Сладкопевцу. Данная композиция также, очевидно, пришла в русские иконы на сюжет Покрова благодаря строгановским иконописцам. Во всяком случае, она прослеживается с середины XVII века и присутствует в произведениях, ориентированных по иконографии и стилю на строгановские образцы, в частности в иконе из собрания РГИАХМЗ. Эта сцена основывается на предании о том, что изначально знаменитый гимнограф Роман Сладкопевец не обладал даром стихосложения — он получил его от Богоматери, когда она явилась ему во сне и вложила в уста свиток. Изображение видения Богородицы Роману стало неотъемлемой частью иконографии Покрова у иконописцев Владимирской губернии и помещалось в левом нижнем углу композиции. Действие происходит в храме на фоне иконостаса, отражающего реальный вид иконостасов того времени. В центре расположены Царские врата с овальными медальонами, в которых написаны Благовещение и евангелисты. Такие же живописные овальные изображения известны в творчестве мастеров села Палех. По сторонам от врат в местном ряду находятся иконы Богоматери Тихвинской и Христа Вседержителя. Традиция помещения храмовых иконостасов в сцену Покрова известна с XVIII столетия.

Стиль письма иконы чрезвычайно характерен для палехских художников первой четверти XIX века. Пропорции фигур слегка вытянуты, композиция плотная, но ритмически проработанная, рисунок активный. Общий колорит достаточно светлый, однако в палитре художника есть и насыщенные цвета — малиновый, глубокий синий. Очень светлые лики написаны почти монохромно. Икона изобилует мелкими орнаментами, покрывающими одежды и элементы архитектуры. Образ предназначался, очевидно, для храма и принадлежит к числу дорогих заказных икон. Особую ценность ему придает наличие датирующей надписи, поскольку произведения палешан подписывались и датировались очень редко. Каждый такой памятник является вехой в осмыслении и правильном понимании динамики развития стиля в иконописи Палеха.

Сохранность. Доска с ковчегом, из трех частей; скреплена с оборота двумя врезными встречными очень широкими шпонками с филенками. Оборот закрашен темно-коричневой краской. Левый стык досок с оборота немного разошелся. На боковых обрезах следы крепления утраченного оклада. На лицевой стороне небольшая грунтовая трещина на верхнем поле по стыку досок. Значительные потертости и утраты золота на нимбах, тонированные твореным золотом при реставрации. Надписи на нимбах прописаны. Мелкие утраты красочного слоя.

Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому

Достойно есть

Слева: Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому. Первая четверть XIX века. Палех. Справа: Достойно есть. Первая треть XIX века. Палех

Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому

Первая четверть XIX века. Палех. 35,2×27,7 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Эпизод из Жития преподобного Сергия Радонежского, описывающий явление ему Богоматери с апостолами Петром и Иоанном Богословом во время молитвы в келье, выделился как самостоятельный сюжет уже в XV веке. Тогда же сложилось два варианта его извода, различающиеся тем, как был представлен преподобный Сергий — коленопреклоненным или стоящим перед Богородицей. Наиболее раннее использование первого варианта встречается на шитой пелене второй половины XV века (ГИКМЗМК). В нем сохранена историческая достоверность события, поскольку за Сергием показан наблюдавший за этим чудом его келейник Михей. Второй вариант, где преподобный стоит перед Богоматерью, носил более символический характер, так как вместе с Сергием изображался Никон, не присутствовавший при чуде, но бывший его ближайшим учеником и преемником. Этот сюжет впервые известен по клейму резного напрестольного креста второй половины XV века из Троице-Сергиева монастыря (СПГИХМЗ). В XVII веке появляются иконы, которые совмещают особенности обоих вариантов — в композицию с коленопреклоненным Сергием и выглядывающим из сеней Михеем вводится фигура стоящего Никона. Именно эту схему воспроизводит публикуемая икона.

Сюжет «Сергиева видения» уже с XVI века стал основным для небольших раздаточных образов Троице-Сергиева монастыря, предназначавшихся для подарков его посетителям, а позднее и на продажу паломникам. На протяжении нескольких веков их в огромном количестве писали монастырские иконописцы. Однако воспроизводимая здесь икона явно не относится к их числу. Это дорогой, чрезвычайно изощренный по живописи образ был выполнен в Палехе в первой четверти XIX века. Именно поэтому в нем использован тот вариант иконографии, который в монастырских мастерских уже давно вышел из употребления. По-видимому, автор иконы использовал образец XVII столетия. Пышные архитектурные палаты с многочисленными башенками, шпилями, кивориями и куполами изображают келью преподобного Сергия, поскольку, согласно житию преподобного, она в момент явления Богородицы «сделалась пространной». Обилие сооружений, очень напоминающих по форме минареты, позволяет предполагать, что художник вдохновлялся гравюрами с видами Иерусалима из популярных в то время цельногравированных Проскинитариев — путеводителей по Святой Земле. Все эти архитектурные формы покрыты сложным многоцветным орнаментом, типичным для художников-палешан. На переднем плане архитектурный ансамбль образует некое пространство, забранное кулисами, а идущие внизу под углом боковые стенки с балясником создают впечатление театральной сцены, где разворачивается действие. Вверху в небесном сегменте изображена Троица в соответствии с посвящением монастыря, что является обязательной деталью данной иконографии. Светлая, переливающаяся как радуга палитра, светлые поля с тройной опушью, плотный золотой орнамент, идущий по черной лузге, четкое структурное и почти монохромное письмо ликов, умеренное использование золота в разделках и деталях позволяют отнести это произведение к первой четверти XIX века и связать его с лучшими иконописными мастерскими Палеха того времени, такими как мастерская Ивана Хренова.

Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, немного опилена снизу (возможно, под оклад). Скреплена с оборота двумя врезными встречными широкими шпонками. На торцах гвоздевые отверстия от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне мелкие утраты по краям, небольшие тонированные вставки на нимбах центрального и левого ангелов в изображении Троицы. Потертости и утраты золота. Справа вверху оставлены фрагменты старого покрытия.

Достойно есть

Первая треть XIX века. Палех. 31,3×24,7 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Икона иллюстрирует Богородичное песнопение из литургии Иоанна Златоуста, написанное, по преданию, гимнографом Космой Маюмским. Каждая из четырех частей композиции соответствует одной из его строк. Первое клеймо — «Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородице». В нем Богородица с Младенцем восседает на престоле в окружении ангелов, внизу представлены апостолы. Во втором клейме — «Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего» — Богоматерь стоит в ростовом изводе Воплощение (с поднятыми руками и медальоном со Спасом Эммануилом на фоне лона) в окружении ангелов и в сиянии, подобном иконографии Спаса в силах, внизу ей предстоят пророки. Третье клеймо — «Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим», где стоящая с Младенцем на левой руке Богородица представлена в окружении девяти чинов Сил Небесных. В четвертом клейме — «Без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем» — она вновь сидит на престоле в изводе, близком Богоматери Печерской в окружении святителей, внизу — ее прославляют преподобные. Иконография сложилась в московском искусстве середины XVI века. Самая ранняя из известных икон этого типа — большой образ, написанный для Соловецкого монастыря, находящийся сейчас в Успенском соборе Московского Кремля (ГИКМЗМК). Широкого распространения этот извод не получил, хотя встречается и в Новое время среди произведений, создававшихся в иконописных центрах Владимирской губернии.

Достойно есть. Фрагмент

Публикуемая икона композиционно довольно точно следует древнему оригиналу, отличаясь лишь незначительными деталями. Так, в первом клейме нет изображения преподобных Зосимы и Савватия, поскольку на древней иконе их присутствие было продиктовано тем, что она предназначалась для Соловецкого монастыря. Кроме того, некоторые детали сокращены из-за малого размера иконы. Авторская формулировка текста к третьему клейму — «Честнейшую херувим и славнейшую воистину серафим» — соответствует древнему варианту песнопения, подвергшемуся при патриархе Никоне редактированию. Этот факт свидетельствует о старообрядческом бытовании памятника. Интересно, что икона написана на старой доске, что также не редкость для старообрядческих работ. Икона имеет близкую иконографическую и стилистическую аналогию — образ «Достойно есть», созданный в первой трети XIX века в Палехе (ЦМиАР), текст к третьему клейму которого также соответствует старообрядческому варианту написания. Несмотря на некоторые отличия в композиции клейм оба памятника чрезвычайно близки по колориту, характеру рисунка, манере исполнения ликов. В целом, стиль их живописи соответствует принятому у мастеров Палеха в первой трети XIX века и ориентирован на образцы строгановского письма рубежа XVI–XVII веков.

Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, с двумя врезными встречными шпонками на обороте. Доска старая, возможно XVI века, имеет наружный бортик, залевкашенный заподлицо. Шпонки заменены в XIX веке, имеют филенчатую форму. На обрезах и торцах остатки гвоздей и гвоздевые отверстия от крепления рубашки и оклада. На лицевой стороне тонированные вставки с искусственным кракелюром на полях. На нижнем поле вставки заходят на клейма, живопись на них и на рамке лузги реконструирована. Потертости золота и красочного слоя, тонировки. Опушь выполнена заново.

Преподобный Макарий Унженский и Желтоводский, с житием

Богоматерь О Всепетая Мати

Слева: Преподобный Макарий Унженский и Желтоводский, с житием. Первая половина XIX века. Палех. Справа: Богоматерь О Всепетая Мати. Первая половина XIX века. Палех

Преподобный Макарий Унженский и Желтоводский, с житием

Первая половина XIX века. Палех. 35,4×30,7 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Иваново. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Преподобный Макарий Унженский и Желтоводский (1349–1444) — самый известный из святых, подвизавшихся в Поволжье. Уроженец Нижнего Новгорода, он принял монашеский постриг в юном возрасте, а в зрелые годы в поисках уединения ушел из города и проповедовал христианство среди мордвы, черемисов и чувашей. За свою жизнь основал нескольких монастырей в нижегородских и костромских землях, три из которых по примеру преподобного Сергия Радонежского посвятил Троице. Первый из них, Троицкий Желтоводский близ Нижнего Новгорода, св. Макарий был вынужден покинуть из-за татарского набега. Окончил свои дни в основанном им Троицком Унженском монастыре. В XVI веке он пользовался большим местным почитанием в костромских землях, жители Солигалича связывали со святым спасение города от нашествия татар. Общерусская канонизация св. Макария произошла в начале XVII века, сразу после Смутного времени, при первом царе династии Романовых Михаиле Федоровиче, отец которого, патриарх Филарет, считал свое спасение из польского плена чудесным заступничеством преподобного.

Житийные иконы святого известны со времени его канонизации, большинство из них было создано в костромских землях. В XIX столетии к житийным образам Макария Унженского обратились иконописцы Палеха. Ближайшей аналогией публикуемому памятнику является образ из собрания архиерейской ризницы и Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве, написанный в то же время. Состав клейм на обеих иконах совпадает, но их иконография разнится. Изображения в среднике очень близки, но не вполне идентичны. Несколько различается и манера письма, хотя оба памятника, несомненно, принадлежат искусству палехских мастеров, о чем говорит характер рисунка, трактовка горок и архитектуры, колорит и приемы исполнения ликов. Надо отметить, что подобная житийная программа и близкая иконография использовались в первой половине XIX века не только в Палехе, но и в Поволжье. В среднике преподобный представлен в молении на фоне Желтоводского монастыря, архитектурный ансамбль которого передан достаточно точно. Этот извод был разработан Симоном Ушаковым в 1660-х годах и затем активно использовался в раздаточных иконах, которые отражали изменения облика монастыря, происходившие с течением времени при его перестройках.

Сохранность. Доска кипарисная, без ковчега, из трех частей; скреплена с оборота двумя врезными встречными шпонками с филенками. Нижняя шпонка треснула пополам. На лицевой стороне тонированные вставки по углам и краям с рисованным кракелюром. Вставки заходят на тексты к клеймам. Узкая вставка с реконструкцией живописи по стыку досок справа. Авторское золото фона в значительной степени утрачено, восполнено при реставрации. Прописи твореным золотом по разделкам одежд. Потертости и утраты красочного слоя, многочисленные мелкие тонировки. Надписи к клеймам и в среднике правлены и дописаны по утратам, местами с ошибками.

Богоматерь О Всепетая Мати

Первая половина XIX века. Палех. 46,8×27 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Ярославле. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Иконографический тип, к которому относится публикуемая икона Богоматери, известен в русской традиции под разными названиями — «Арапская», «Арапетская», «Аравийская», «О всепетая Мати». Последнее — и наиболее часто встречающееся — восходит к первым словам 13-го кондака Акафиста Богородице, его строфа обычно приводится в самих иконах на кайме мафория Богородицы, идущей вокруг ее лика. В церковном календаре икона празднуется как чудотворная, однако сведения о прославленных образах с таким названием отсутствуют. Извод имеет позднее происхождение, его точный прототип не выявлен, но очевидно, что им являлся западноевропейский или поствизантийский образец. Несмотря на черты «латинства», иконография была особенно популярна у старообрядцев. Она встречается с конца XVII века, присутствует на нескольких листах Сийского иконописного подлинника, но широкое распространение получила в XIX веке. Извод известен как в прямом, так и в зеркальном варианте, когда Младенец изображается слева от Богородицы.

На западный источник иконографии указывают свободная подвижная поза Младенца, его не прикрытые одеждой обнаженные ножка и плечо (на русской почве интерпретировались в связи со страстной тематикой). В то же время образец подвергся редакции в духе русских богородичных иконографий XVI века, таких как «Гора Нерукосечная» и «Неопалимая Купина», — мафорий Богородицы расцвечен клубящимися облаками, вместо трех звезд приснодевства на нем изображены алые медальоны с ангельскими ликами. Все это дополняет смысловую трактовку образа сложным символическим оттенком. Голова Богородицы увенчана короной Царицы Небесной, по форме имитирующей драгоценные венцы с иконных окладов, однако данная деталь присутствует не всегда. Публикуемая икона имеет вытянутый формат за счет заметно увеличенной ширины верхнего и нижнего полей. Учитывая размер иконы, можно предполагать, что она создавалась в меру новорожденного младенца. Традиция мерных родильных икон предполагала, в основном, изображение на них святого, в честь которого был крещен ребенок или на день памяти которого он родился. Случай использования для мерной иконы богородичной иконографии нетипичен, но вполне возможен в связи с особым почитанием подобного образа в семье или в связи с рождением на день празднования образу.

Икона написана чрезвычайно тонко, в лучших традициях искусства Палеха первой трети XIX века. Особенно тщательно и структурно выполнены лики — в почти монохромной гамме с широкими белильными высветлениями по холодноватого оттенка вохрениям. Колорит иконы очень светлый, типичный для первой трети XIX века. Изысканный декоративный эффект рождают выписанные твореным серебром и золотом облачка на мафории Богоматери и цветовая растяжка на фоне от зеленовато-голубого к розовому — прием, идущий от царских мастеров второй половины XVII столетия.

Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, немного покоробленная. Обе врезные встречные шпонки на обороте утрачены. Оборот закрашен коричневой краской. На обрезах и торцах доски гвоздевые отверстия от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне обширная тонированная вставка на нижнем поле слева, заходящая на левое поле. Тонированные утраты золота на нимбах. Опушь и буквы в надписях прописаны. Серебряные и золотые облака на мафории Богоматери восстановлены по фрагментарно сохранившейся авторской живописи.

Деисус (Седмица)

Святитель Николай Чудотворец, с житием (в окладе)

Слева: Деисус (Седмица). Первая половина XIX века. Палех. Справа: Святитель Николай Чудотворец, с житием. XIX век. Палех

Деисус (Седмица)

Первая половина XIX века. Палех. 31,3×27 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.

Иконография образа восходит к особому варианту семифигурного Деисуса, известному под названием «Седмица». Основу такой композиции составляет традиционное изображение Спаса на престоле с Богоматерью и Иоанном Предтечей по сторонам. Его дополняют фигуры двух ангелов за престолом, помещенных непосредственно по сторонам от Христа, а не за Богородицей и Иоанном, как в обычном Деисусе. Также для данного извода в кратком варианте характерно включение в композицию фигур апостолов Петра и Павла, стоящих за ангелами немного выше, и двух коленопреклоненных преподобных перед престолом Спасителя. Таким образом, эта композиция объединяет всех, чья память особо отмечается Церковью в течение семи дней недели (седмицы): Спаситель (пятница и воскресенье), Богоматерь (среда), Иоанн Предтеча (вторник), апостолы (четверг), Силы Небесные (понедельник), преподобные и все прочие святые (суббота).

Деисус (Седмица). Фрагмент

Состав изображенных на таких иконах мог расширяться за счет дополнительных святых. На публикуемой иконе к апостолам Петру и Павлу добавлены апостол Иоанн Богослов и святитель Николай (память отцов Церкви также приходится на четверг). Из преподобных представлены русские святые Зосима и Савватий Соловецкие, которые очень часто присутствовали на образах подобной иконографии. Живопись иконы выполнена в соответствии с художественными принципами иконописцев Палеха первой половины XIX века. В то же время она отличается некоторой беглостью манеры письма. В силуэте восседающего на престоле Христа художник деформировал пропорции фигуры, сильно расширив ее нижнюю часть, как бы стремясь заполнить композиционные пустоты. Такие пропорциональные сбои, придающие остроту зрительному восприятию памятника, не очень типичны для палешан, стремившихся к предельной законченности и выверенности изображения. Лики написаны в согласии с выработанной в Палехе системой, восходящей к иконам строгановских мастеров. Красочная палитра строится на сочетании приглушенных, гармонично сближенных между собой цветов, но бледно-охристые поля и белый фон придают памятнику типичное для палехских икон первой половины XIX века ощущение высветленности колорита.

Сохранность. Доска без ковчега, цельная, с двумя врезными встречными широкими шпонками на обороте. Шпонки подтесаны сверху. Трещины доски над верхней и под нижней шпонкой в центре. На обрезах и торцах гвоздевые отверстия от крепления оклада. На лицевой стороне небольшие тонировки по утратам по всей поверхности. Потертости и утраты золота на нимбах тонированы твореным золотом, надписи на них в местах утрат возобновлены. Опушь местами прописана.

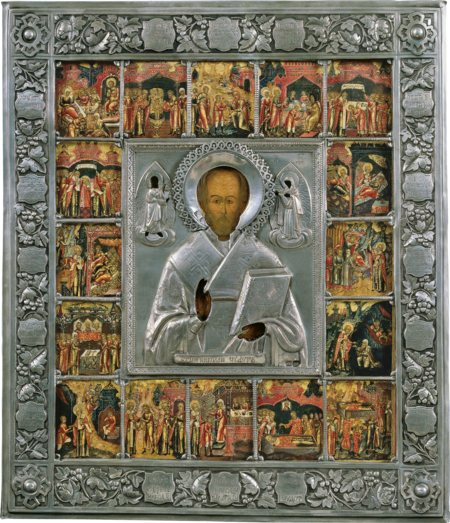

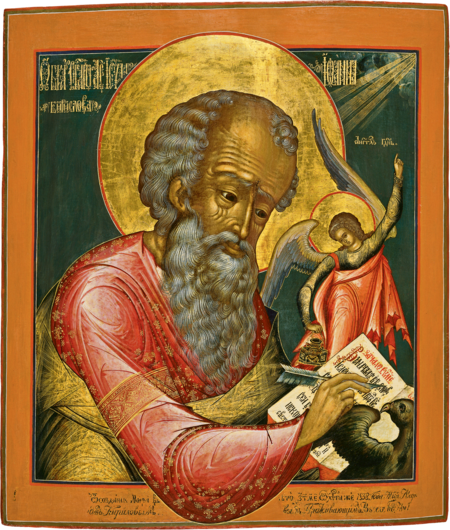

Святитель Николай Чудотворец, с житием (в окладе)

Икона — первая половина XIX века. Палех. Оклад — 1900 год. Мастер Василий Наумов, Москва 35,8×30 см. Дерево, левкас, темпера; серебро, чеканка, гравировка. Поступила из коллекции М. Е. Елизаветина. Реставрирована В. В. Ковальчуком

Житийная иконография святителя Николая в русской иконописи чрезвычайно развита и разнообразна; по богатству сюжетов и многочисленности житийных икон она значительно превосходит иконографию всех других святых. Древнейшие памятники относятся к XIV столетию, в дальнейшем же количество изображаемых житийных сюжетов на иконах святителя Николая значительно увеличилось, и в XVII столетии в отдельных случаях число их превышает сто. Для икон XIV–XVII веков характерен очень индивидуальный подбор сюжетов при известной стабильности житийной иконографии святителя. В Новое время, напротив, намечается тенденция к стандартизации житийных циклов, что ярко иллюстрирует иконопись Палеха: массовость спроса на подобные произведения способствует выработке в палехских мастерских типологических житийных схем, зависящих от количества предполагаемых к изображению клейм, — их бывало сорок, шестнадцать, двенадцать. Житийные иконы святителя Николая с одинаковым количеством клейм, как правило, совпадают по подбору сюжетов, хотя расположение их нередко определяется той тематикой, которую художник хотел особо подчеркнуть.

Цикл из 16 клейм, представленный на публикуемой иконе, давал возможность довольно полно показать основные события жизни и наиболее известные чудеса святого. Здесь присутствует характерная для Нового времени жесткая последовательность сюжетов — хотя в клеймах подробно изображаются посмертные чудеса св. Николая, цикл заканчивается сценами его кончины и перенесения мощей. Среди палехских житийных икон святителя Николая с 16 клеймами публикуемый памятник имеет очень точные аналогии по подбору сюжетов, и, одновременно, по стилю живописи. Можно предполагать, что все они были созданы в одной мастерской, где эта композиционная схема была наиболее разработанна. Интересно, что в них допускается одна и та же ошибка в надписях к клейму «Явление святителя Николая царю Константину и епарху Евлавию во сне». На представленной иконе царь ошибочно назван Стефаном. Очевидно, на этот сюжет наложилось другое чудо святителя Николая — о возвращении зрения сербскому царю Стефану. Точно такая же ошибка присутствует на публиковавшейся ранее и очень близкой и по композиции, и по стилю иконе с 16 клеймами из собрания Виктора Бондаренко. Она отличается только введением дополнительного клейма «Осуждение Ария», для чего в одной композиции были совмещены два сюжета, связанные с патриархом Афанасием. Отличающиеся тонкостью и драгоценностью миниатюрной живописи, такие иконы становились семейной реликвией, что, в частности, выражалось в изготовлении окладов для них. Представленная икона, например, получила оклад спустя десятилетия после своего создания, когда его владельцем был некий П. Ф. Усов.

Сохранность. Икона. Доска без ковчега, цельная, скреплена двумя врезными торцевыми шпонками. На обороте доска расколота, внизу выпад сучка. На обороте надпись, повторяющая надпись на окладе. На лицевой стороне тонированные вставки по краям. Золото тонировано по утратам. Поля прописаны, надписи к клеймам не сохранились. Оклад. Незначительные деформации металла.

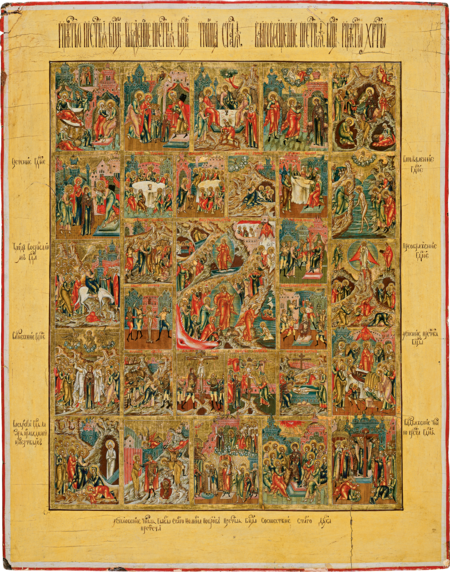

Воскресение — Сошествие во ад, с праздниками и страстями

Шестоднев

Слева: Воскресение — Сошествие во ад, с праздниками и страстями. Первая половина XIX века. Палех. Справа: Шестоднев. Первая половина XIX века. Палех

Воскресение — Сошествие во ад, с праздниками и страстями

Первая половина XIX века. Палех. 71×56,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.

Одна из самых популярных и любимых в иконописи Палеха иконографий — так называемая «Полница», которая совмещает изображения основных церковных праздников годового круга, иногда дополненных сюжетами страстного цикла. Сохранилось множество подобных икон палехских мастеров — больших и маленьких, отличающихся виртуозностью миниатюрного письма и совсем простых, с разным количеством сюжетов, которые датируются от последней трети XVIII до начала XX столетия. Иконы, на которых в среднике представлено Воскресение Христово в виде Сошествия во ад, а в клеймах основные праздники, встречаются уже в XVI веке. В XVII столетии центральное изображение на таких произведениях обретает устойчивую иконографическую схему, где Воскресение Христово изображается в двух вариантах — событийном (Восстание от гроба) и символическом (Сошествие во ад). Обе сцены объединяют две композиционные диагонали — шествие ангелов в ад на битву с Сатаной и шествие праведных из ада в рай. Очень часто эту композицию дополняли сюжетами, предшествовавшими Воскресению и следовавшими за ним. В то же время расширился сюжетный состав клейм, куда помимо праздников нередко включали изображения страстей Христовых. Особенно популярна подобная композиция была в Поволжье, откуда, вероятно, ее позаимствовали палехские мастера.

На поволжских Полницах XVII века праздники и страсти разделились в два отдельных цикла — первый размещали в клеймах внешней рамы, второй — внутренней. Эта схема, прижившись в Палехе, стала здесь традиционной и варьировалась незначительно. Однако различия могут прослеживаться в иконографии отдельных клейм определенного сюжета. Схему иногда дополняли четырьмя евангелистами (в углах на полях), а также какой-либо гимнографической или символико-аллегорической композицией (в круглом медальоне вверху в центре). Устойчивым признаком палехских Полниц стало помещение в центре верхнего ряда праздников клейма «Троица Ветхозаветная», хронологически нарушающего евангельское повествование. Эту особенность палешане также унаследовали от поволжских образцов. Нередко в нижний ряд клейм включали «Огненное восхождение пророка Илии», поскольку он пользовался особым почитанием в русском народе, но на публикуемой иконе это изображение отсутствует.

Шестоднев. Фрагмент

Сложная многосоставная иконография Полницы позволяла представить в одном произведении все наиболее важные евангельские события согласно церковному календарю, что было очень удобно и определило большую популярность таких икон в разных слоях общества. Дорогие, тщательно выполненные работы, подобные представленному памятнику, нередко имевшие довольно значительные размеры, предназначались для состоятельных заказчиков. Несмотря на многосюжетность иконографии, в отдельных клеймах дорогих заказных Полниц старались представить каждое событие как можно подробнее за счет введения дополнительных сцен. Так, на публикуемой иконе в клейме «Поцелуй Иуды» изображено также отрезание уха у Малха апостолом Петром; кроме того, использованы развернутые схемы праздников «Благовещение», «Преображение», «Усекновение главы Иоанна Предтечи». Колорит иконы отличается сдержанностью и высветленностью, характерными для палехских икон эпохи классицизма. В то же время приемы письма довольно сильно выбеленных ликов, горок, архитектуры, разделок одежд настолько отработаны, что свидетельствуют об уже сложившейся и отлаженной традиции исполнения таких икон. Очевидно, мастерская, где было создано произведение, специализировалась на подобной иконографии.

Сохранность. Доска без ковчега, на обороте две врезные встречные широкие шпонки с филенками. Сквозная трещина доски в центре и под нижней шпонкой левее центра. Растрескивание по верхнему и нижнему краю. На обрезах и торцах немногочисленные гвоздевые отверстия и остатки гвоздей от крепления оклада. Торцы закрыты паволокой и пролевкашены. На лицевой стороне сколы левкаса в углах и по краям, местами прописанные коричневой краской. Справа внизу на поле грунтовая трещина по трещине доски с мелкими выпадами левкаса. Потертости золота. Выпады краски на мафории Богоматери и на багрянице Христа во всех клеймах. Утраты красочного слоя. Потемнение серебра (крылья ангелов). Механические повреждения.

Шестоднев

Первая половина XIX века. Мастерская Хохловых (?), Палех. 36×30,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Среди иконографий, известных только у палехских мастеров, первое место занимает Шестоднев особой редакции. Таких икон, очень близких между собой, сохранилось довольно много, и поскольку на трех из них есть подпись известного палехского иконописца рубежа XVIII–XIX веков Василия Ивановича Хохлова (Музей-квартира П. Д. Корина, ЦАК МДА и коллекция Хорста Вейбера в Германии), подобные произведения обычно приписывают его мастерской, имея в виду самого мастера и его многочисленных родственников. Скорее всего, именно с Хохловыми было связано сложение особой композиции Шестоднева, поэтому семья могла специализироваться на написании таких икон. Традиционная иконография Шестоднева, известная в русской иконописи с начала XVI века, включает в себя несколько отдельных изображений. В центре располагается Деисус со Спасом в силах, в верхней части композиции представлены праздники, соответствующие шести дням недели, а в нижней — Суббота всех святых. Эта схема сложилась на основе текстов поучений Кирилла Философа (IX в.), которые приурочены к каждому дню недели, кроме субботы. Поэтому изображение Субботы всех святых было добавлено для того, чтобы показать все дни седмицы и связанные с ними памяти.

В таком виде эта схема продолжала существовать в русской иконописи вплоть до начала XX столетия. Параллельно на рубеже XVIII–XIX веков складывается ее расширенный вариант, очевидно, под влиянием текстов Шестодневов средневековых авторов, комментирующих сотворение мира за шесть дней. В традиционную композицию над Деисусом вводятся шесть сцен дней творения, а внизу грехопадение и изгнание из рая. У Василия Хохлова добавилась еще и занимающая поля рама с клеймами. Наверху в центре на ней изображалось Поклонение жертве, за ним по сторонам в двух клеймах четыре святителя, тематически с ним связанные и образующие композицию Служба святых отцов. В углах помещались четыре евангелиста, а в остальных клеймах попарно избранные святые, подбор которых был достаточно устойчивым. На нижнем поле всегда изображались в центре Убиение царевича Димитрия, а по сторонам от него две пары блаженных в молении — московские Василий и Максим, великоустюжские Прокопий и Иоанн. Обычно на боковых полях икон Шестоднева имеется восемь пар избранных святых — по четыре с каждой стороны. Реже встречается шесть пар, как на публикуемом памятнике. Аналогичную композицию имеют, в частности, еще одна икона из собрания Виктора Бондаренко и образ из коллекции М. Е. Елизаветина. Подбор и расположение этих святых, несмотря на отмеченную устойчивость, нередко варьировались, и это единственное иконографическое различие, которое встречается в иконах Шестодневов.

На представленной иконе на левом поле изображены митрополиты Петр и Алексий Московские, святители Феодор и Леонтий Ростовские, преподобные Иоанн Дамаскин и Григорий Декаполит. На правом поле — митрополиты Филипп и Иона Московские, святители Игнатий и Иаков Ростовские, преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский. Из них к вариативным относятся преподобные Иоанн Дамаскин и Григорий Декаполит. Еще одна особенность этого памятника — отсутствие узкой, часто орнаментированной рамки между средником и полями, которую в данном случае заменила белильная тонкая разгранка. Колорит на известных иконах Шестоднева разнится, как и манера исполнения. Датированные и подписные иконы Василия Хохлова отличаются светлой и богатой палитрой наряду с тончайшей техникой миниатюрного письма. Подобные иконы уже изначально в силу сложности композиции и работы предполагались как дорогие заказные произведения. Однако среди них есть и сравнительно простые образцы, относящиеся к более позднему времени. Публикуемый памятник отличается сдержанной цветовой гаммой, в которой большую роль играет золото. Выполнен он на очень высоком уровне; приемы письма чрезвычайно отлажены, что говорит о не очень ранней дате создания — ближе к середине XIX века. На обороте иконы имеется надпись карандашом с указанием фамилии — Волков. Можно предполагать, что это владельческая запись, однако в Палехе существовала довольно разветвленная династия иконописцев Волковых, что также нельзя не учитывать при атрибуции памятника.

Сохранность. Доска кипарисная, без ковчега, цельная. На обороте две врезные встречные шпонки с филенками. Под верхней шпонкой карандашная надпись «Волков». Над верхней шпонкой две вертикальные трещины доски, одна из них залевкашена. На лицевой стороне прописи по опуши. Небольшие потертости золота. Мелкие выпады краски и незначительные тонировки по утратам.

Шестоднев

Мученик Кодрат Птолемаидский

Слева: Шестоднев. Вторая треть XIX века. Палех. Справа: Мученик Кодрат Птолемаидский. Первая треть XIX века. Владимирские иконописные центры или Москва

Шестоднев

Вторая треть XIX века. Мастерская Хохловых (?), Палех. 40,4×32,8 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрация начата до поступления в собрание, закончена В. В. Ковальчуком.

Публикуемая икона имеет классическую схему палехского Шестоднева, где на боковых полях представлено дополнительно по четыре пары избранных святых. Большинство известных памятников этой иконографии относятся именно к такому типу. На левом поле изображены митрополиты Петр и Алексий Московские, святители Игнатий и Исайя Ростовские, преподобные Феодосий и Антоний Печерские, преподобные Паисий Великий и Марон. На правом — митрополиты Иона и Филипп Московские, святители Леонтий и Иаков Ростовские, преподобные Зосима и Савватий Соловецкие, преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский. В этом подборе к вариативным относятся изображения преподобных Паисия Великого и Марона.

На иконе довольно активную роль играет цвет — мастер ввел цветные разгранки, более насыщенными по цвету стали как фоны отдельных изображений, так и красочная гамма в целом. В то же время рисунок оказывается весьма беглым и незамысловатым. Обращает на себя внимание то, что в клейме с блаженными Прокопием и Иоанном Устюжскими заметно обедняется пейзаж — в нем нет традиционного изображения города. В клейме с московскими блаженными изображение Москвы присутствует, но становится заметно суше и формальнее. Золотая рамка, отделяющая средник от полей, оставлена однотонной, тогда как в более ранних памятниках она обычно покрывалась тонким орнаментом и имитировала лузгу ковчега. Характер живописи иконы свидетельствует, что она является произведением относительно массового производства, и это прямо указывает на время ее создания — около середины XIX века. Тем не менее, в ней еще сохраняются лучшие качества палехского миниатюрного письма, особенно в исполнении мельчайших деталей в клеймах Сотворения мира, и присущая работам этого центра подчеркнутая декоративность.

Сохранность. Доска без ковчега, из трех частей, на обороте была скреплена двумя врезными встречными шпонками. Обе шпонки утрачены. Доска немного покороблена. Оборот затонирован коричневой краской. Мелкие тонированные сколы по краям и углам. Потертости и небольшие утраты золота. Горизонтальные грунтовые трещины на верхней и нижней части рамы. Вертикальные трещины на левом поле. По трещинам местами мелкие выпады.

Мученик Кондрат Птолемаидский

Первая треть XIX века. Владимирские иконописные центры или Москва. 31,8×26,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.

Мученик Кондрат (Кодрат, Квадрат) Птолемаидский — святой воин, пострадавший вместе с воинами Акакием и Стратоником в Птолемаиде Финикийской около 273 года. Все трое участвовали в истязаниях мучеников Павла и Иулиании, были поражены силой их духа и уверовали в Христа, за что также были казнены. Уже в древних источниках нет единого мнения о дне памяти всех пятерых святых, и им празднуют дважды в году — 4 марта и 17 августа. Иконы мученика Кондрата исключительно редки, поэтому произведение могло быть выполнено только по особому заказу как образ тезоименитого святого. Образ святого Кондрата на иконе буквально совпадает с прорисью из Сийского иконописного подлинника, на которой представлен великомученик Димитрий Солунский. Очевидно, иконописец использовал в своем произведении аналогичный сийскому образец, сделанный с того же иконного оригинала XVII века. Как отмечалось, изображения Кондрата большая редкость, и мастер подобрал подходящий аналог по сходству внешнего описания мучеников — оба молодые, оба воины — и просто заменил имя святого.

Оригинальная особенность иконы — зеленый цвет ее фона и полей. Такое цветовое решение иногда встречается в произведениях старообрядческих иконописцев последней трети XVIII — первой половины XIX века. Зеленый цвет в иконе появляется в эпоху классицизма, и первоначально имеет светлый нежный оттенок, как на иконах из трехчастного оплечного Деисуса со Спасом Эммануилом и двумя архангелами 1795 года работы московских иконописцев, выходцев из Борисоглебской слободы Ярославской губернии братьев П. И. и М. И. Сапожниковых (ГРМ). Со временем этот цвет становится более насыщенным, одновременно меняются и приемы письма личного. Если на иконах конца XVIII века из ГРМ это очень светлые и объемные лики, то позже на подобных зеленофонных произведениях манера письма становится все условней, высветления ложатся менее обширными и более четкими плоскостями. Таким образом, по особенностям колорита и письма лика публикуемая икона может быть отнесена к первой трети XIX века.

Мученик Кодрат Птолемаидский. Фрагмент

Локализовать место ее создания довольно трудно в силу незаурядности образного решения. С одной стороны, копирование древних образцов, работа в стиле строгановских мастеров были прерогативой старообрядческих иконописцев Мстёры. С другой — лик святого написан в манере, очень характерной для Палеха. Но возможно также, что икону выполнили в Москве, где оседали пришлые мастера и доводились до совершенного выражения художественные идеи, рождавшиеся в разных старообрядческих центрах. Не исключено происхождение иконы из мастерской братьев Сапожниковых, которые были известны своей богатой коллекцией иконных прорисей и у которых работало много мастеров из разных регионов. Живопись иконы удивительно тонкая, виртуозная по рисунку и изысканная по колориту. Хотя мастер и копировал готовый образец, он создал вполне оригинальное произведение, вдохновленное рафинированной миниатюрной живописью XVII столетия, но отражающее эстетические пристрастия эпохи классицизма.

Сохранность. Доска с ковчегом, из двух частей, слегка покороблена. Обе врезные встречные шпонки на обороте утрачены. На лицевой стороне небольшая утрата левкаса в правом нижнем углу. Тонкая грунтовая трещина по стыку досок. Тонировки по утратам на опуши по стыку на нижнем поле. Потертости золота на нимбе. Незначительные выпады краски.

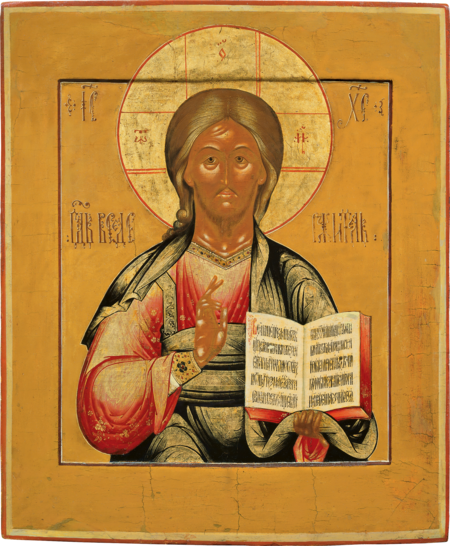

Господь Вседержитель

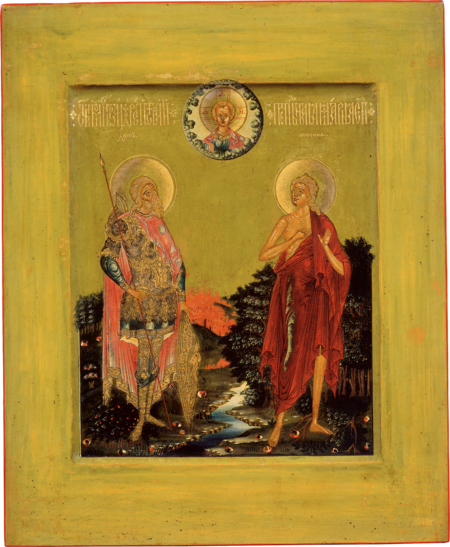

Мученик Андрей Стратилат и преподобная Мария Египетская

Слева: Господь Вседержитель. Первая половина XIX века. Мстёра. Справа: Мученик Андрей Стратилат и преподобная Мария Египетская. Вторая четверть XIX века. Мстёра

Господь Вседержитель

Первая половина XIX века. Мстёра. 40×32,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.

Как в иконографии, так и в стиле живописи икона точно следует образцу второй четверти XVII века и представляет собой замечательный пример искусной стилизации под старину, которой славились художники Мстёры. Поза Христа, рисунок его одежд в целом достаточно традиционны, однако лик типологически точно вписывается в определенную историческую эпоху. Хрупкий, идеальный по форме овал, едва намеченная борода, тонкий вытянутый нос и маленькие уста, пышная шапка волос, круглые глаза со слегка провисающими нижними веками взяты с образцов работы царских мастеров 30–40-х годов XVII столетия.

Цветовые сочетания одежд, покрытых густыми золотыми разделками складок и тонким орнаментом, позаимствованы оттуда же. Однако более всего преемственность с мастерами дониконовской эпохи прослеживается в манере письма лика. Он выполнен достаточно темными оранжевого оттенка вохрениями и доработан резко контрастными небольшими мягкими пробелами, которые выглядят как вспышки света. Этот довольно маньеристический прием часто встречается в московской иконописи накануне рождения «живоподобного» стиля. Он присутствует в целом ряде произведений Назария Истомина Савина и в работах его преемника Степана Резанца. По-видимому, этот прием пришел в иконопись из монументальной живописи, бывшей во второй четверти XVII века на особом подъеме в Московском государстве. Такая точность в передаче оригиналов XVII века обусловлена использованием графических образцов-прорисей, снятых с работ прославленных иконописцев, которыми постоянно пользовались мстёрские мастера. Возможно, что перед глазами автора публикуемой иконы было и живописное произведение кого-то из знаменитых царских изографов, поскольку в буквальном следовании образцу она выделяется среди многих себе подобных.

Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, на обороте две врезные встречные шпонки с филенками. Под нижней шпонкой справа трещина доски. На лицевой стороне тонированные вставки на полях и в углах. Грунтовая трещина по трещине доски слева, небольшие трещины на нижнем поле. Золото потерто.

Мученик Андрей Стратилат и преподобная Мария Египетская

Вторая четверть XIX века. Мстёра. 39,8×32,5 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Ярославля. Реставрирована М. Г. Степановым и О. В. Воробьевой.

Чрезвычайно интересная по своему письму икона, стилизованная под живопись XVII века, создавалась, очевидно, как образ святых покровителей супружеской четы, Андрея и Марии. Традиция подобных изображений прослеживается с Позднего Средневековья, когда она была связана, прежде всего, с царским бытом. В Новое время такие иконы становятся популярными в широких слоях русского общества. Мученик Андрей Стратилат (ум. ок. 300) — военачальник, а позднее главнокомандующий (стратилат) римской армии, тайно исповедовавший христианство. Крестившись вместе со своими воинами в городе Тарсе, он добровольно принял с ними и мученическую кончину в горах Тавра от подосланного императором Максимианом отряда правителя Киликии Селевка. На Руси был почитаем издревле, его имя носили многие русские князья. Изображения мученика обычно включались в состав росписей храмов, но отдельные иконы святого встречаются только в Новое время.

Преподобная Мария Египетская (ум. 522) — блудница из Александрии, которая, после того как услышала в Иерусалимском храме голос осудившей ее Богородицы, 47 лет подвизалась отшельницей в Иорданской пустыне, предаваясь аскезе. В русской иконописи изображения св. Марии, в том числе и житийные, стали популярны в XVII веке благодаря тому, что она была святой покровительницей царицы Марии Ильиничны Милославской, первой супруги царя Алексея Михайловича. На иконе святые предстоят образу Спаса Эммануила. Они изображены в изящных позах, пропорции их тел аристократически вытянуты, как это характерно для поздней строгановской традиции XVII века. Весьма вероятно, что художник опирался в своей работе на какой-то строгановский образец-прорись. Известна прямая стилистическая аналогия публикуемому памятнику, вышедшая, очевидно, из той же мастерской, — икона «Великомученики Георгий Победоносец и Димитрий Солунский» из коллекции М. Е. Елизаветина, при создании которой мастер использовал такую прорись. Позднее это произведение было опубликовано в сборнике «иконных переводов» знаменитым иконописцем из Мстёры В. П. Гурьяновым.

У ног святых далеко внизу, будто переданный с высоты птичьего полета, расстилается пейзаж, проработанный в мельчайших деталях и предстающий как сказочный преображенный мир, подобный райскому саду. Доспех св. Андрея серебряный с золотом, его узор тщательно выписан; тонированные голубые разделки розового плаща мученика, неожиданно сочетающиеся с насыщенным зеленым фоном, свидетельствуют о чрезвычайно тонком ощущении цвета автором иконы. Особый изыск — проработка нимбов твореным золотом и серебром одновременно. Лики святых написаны в соответствии с образцами XVII столетия, однако в технике их письма плавными белильными высветлениями по охре холодноватого оттенка проглядывают приемы, характерные для арсенала владимирских иконописцев первой половины XIX века. Безукоризненной стилизацией под древнюю живопись, рассчитанной на знатоков и ценителей старины, славились мастера слободы Мстёра Владимирской губернии. Публикуемая икона, принадлежащая к данному направлению, — одно из наиболее рафинированных и тонких произведений мстёрских художников.

Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, скреплена с оборота двумя врезными встречными шпонками. На лицевой стороне мелкие утраты красочного слоя, незначительные тонировки. Золотые надписи слегка усилены.

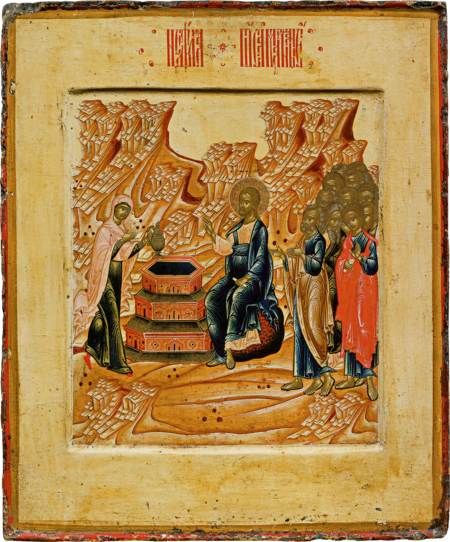

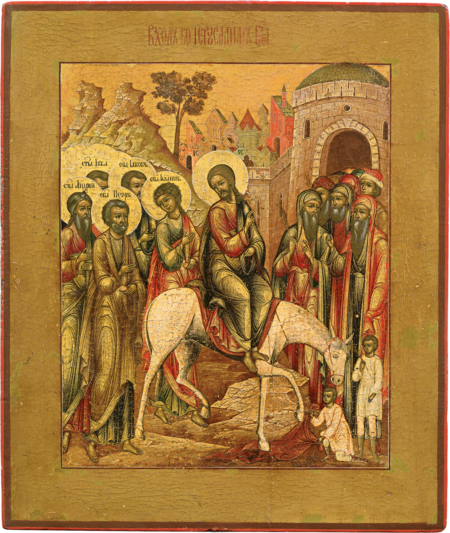

Беседа Христа с самарянкой (Неделя о самаряныне)

Ангел-Хранитель (образ святого Ангела-Хранителя как хранит человека)

Слева: Беседа Христа с самарянкой (Неделя о самаряныне). XIX в. Центральная Россия. Справа: Ангел-Хранитель (образ святого Ангела-Хранителя как хранит человека). Первая половина XIX в. Поморье

Беседа Христа с самарянкой (Неделя о самаряныне)

Первая половина XIX века. Центральная Россия. 32×26,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Сведений о реставрации не имеется.

Икона изображает событие, вспоминаемое Церковью в пятое воскресенье после Пасхи. Этот праздник в церковном календаре именуется «Неделя о самаряныне», поскольку посвящен описанной в Евангелии от Иоанна беседе Христа с самарянкой (Ин. IV, 5–42). Евангелие повествует о том, как недалеко от города Сихарь в Самарии присевший отдохнуть у колодца Христос попросил женщину-самарянку зачерпнуть ему воды. Поскольку иудеи чуждались самарян, женщина была поражена его необычным поведением и расположением к ней. После беседы с Христом она уверовала в него как в Мессию, и за ней последовали другие самаряне.

Иконография «Недели о самаряныне» появляется в русской живописи во второй половине XIV века и использовалась очень редко. Один из примеров встречается у строгановских мастеров в начале XVII века (ГРМ). Композиция этой иконы довольно проста и традиционна: в центре на переднем плане изображен колодец, слева от него сидит Христос, справа самарянка зачерпывает деревянным ведром на веревке воду из колодца. Поскольку Христос путешествовал вместе с апостолами, которые в тот момент отлучились, их группа представлена на заднем плане, как и город, из которого местные жители с удивлением взирают на происходящее. В такой схеме сюжет доживает до конца XVII века — почти так же его изобразил в 1689 году ярославский художник на иконе из Толгского монастыря (ЯХМ). В иконе из представляемого собрания, относящейся к еще более позднему времени, композиция имеет другое решение. Самарянка с кувшином в руках находится слева, а Христос справа, причем апостолы плотной группой стоят прямо за ним. Женщина делает шаг навстречу Христу, а он ее благословляет.

Манера письма иконы очень необычна. Лики написаны в подражание дониконовским образцам, но в весьма вольной интерпретации. В палитре мастера присутствуют как звучные глубокие цвета, так и нежные тонкие оттенки. Колорит иконы в целом довольно светлый за счет общего тона фона и полей. Чрезвычайно оригинально выполнены горки, завершенные четкими структурными мелкими лещадками. Интересная деталь — разбросанные по горкам коричневые округлые камни, сгруппированные по три. Эта деталь активно использовалась в иконах из иконостасов усадебных храмов в последней четверти XVIII века, где она несла определенную символику, но со временем стала восприниматься только как орнамент, а затем и вовсе вышла из употребления. Мастер публикуемой иконы вспомнил о ней именно из стремления сделать изображение более декоративным.

Сохранность. Доска двухковчежная, цельная, с двумя врезными встречными шпонками на обороте. Оборот закрашен коричневой краской. В правом верхнем углу и на шпонке помета «12». На лицевой стороне небольшие сколы по краю. Мелкие, местами тонированные утраты красочного слоя. Механическое повреждение на надписи над головой Христа.

Ангел-Хранитель (образ святого Ангела-Хранителя как хранит человека)

Первая половина XIX века. Поморье. 31,5×26,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в коллекцию.

Изображения ангела-хранителя, оберегающего человека от бесов во время сна, впервые появляются в русской иконописи в конце XVI — начале XVII века в творчестве строгановских мастеров, но практически не встречаются вплоть до Нового времени, когда эта тема становится популярной в старообрядческой среде. В основе данного сюжета лежит «Сказание об ангелах-хранителях», распространенное в русской рукописной традиции начиная с XVII века. В нем повествуется о том, что ангелы-хранители человеческих душ ежедневно рассказывают у престола Божия о грехах своих подопечных. Солнце и Луна просят Господа разрешить пожечь грешников огнем за беззаконные дела, но ангелы-хранители молят Спасителя повременить до следующей ночи, чтобы дать им возможность покаяться. Символика такого изображения раскрывается также церковными текстами, где говорится об ангеле-хранителе, прогоняющем беса во время сна и охраняющем человека от напастей днем. Кроме того, ангел сохраняет человека от смерти во сне без покаяния, о чем необходимо молиться каждый вечер и утро.

Ангел-Хранитель (образ святого Ангела-Хранителя как хранит человека). Фрагмент

Композиция, еще очень простая в начале XVII века, включающая изображения спящего на ложе под иконой человека, стоящего слева от него архангела Михаила с крестом в руке и убегающего беса слева, к началу XIX столетия немного видоизменяется. Архангела Михаила заменил ангел-хранитель, который еще раз представлен за ложем спящего читающим записанные на свитке его дневные дела. Человек также показан дважды — спящим и творящим молитву перед иконой. Эта схема могла дополняться за счет изображения описанного в «Сказании об ангелах-хранителях» видения ангелов. Такой подробный извод присутствует на невьянской иконе середины XIX века (собрание А. А. Фролова). Схема, на основе которой создан публикуемый памятник, бытует в мстёрской иконе рубежа XIX–XX веков (собрание М. Е. Елизаветина). Обычно подобные иконы сопровождаются пространными текстами, поясняющими изображенное. В данном случае это фрагменты из разных молитв. Икона написана в традициях поморского иконописания, о чем говорит, прежде всего, характерный достаточно скупой колорит. В то же время ее живопись отличается большой тонкостью. Интересно передан бес на переднем плане, обозначенный только контуром. Он как бы незримым подбирается к спящему человеку, чтобы захватить его душу, но в страхе бежит от ангела.

Сохранность. Доска без ковчега, из четырех частей, скреплена двумя врезными торцевыми шпонками. По обрезам и торцам доски гвоздевые отверстия. На лицевой стороне небольшие потертости золота на фоне и нимбах. Незначительные тонировки по утратам. Надписи усилены.

Вид Тихвинского монастыря

Богоматерь Умягчение злых сердец, с избранными святыми

Слева: Вид Тихвинского монастыря. Первая четверть XIX века. Тихвин (?). Справа: Богоматерь Умягчение злых сердец, с избранными святыми. Первая четверть XIX века. Центральная Россия

Вид Тихвинского монастыря

Первая четверть XIX века. Тихвин (?). 35,7×29,5 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Ярославля. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Сюжет иконы необычен, подобные композиции приходят в иконопись только в Новое время под влиянием видовых гравюр, точно передающих топографию и архитектурный облик различных монастырей. На иконе внизу представлен как бы с высоты птичьего полета Большой Успенский Тихвинский монастырь, а вверху два ангела держат в руках его главную святыню — Тихвинский образ Богоматери, осеняющий обитель исходящим от него сиянием. Главное на этой иконе — изображение чудотворного образа, о чем говорит авторская надпись на белой ленте. Монастырь играет второстепенную роль, это всего лишь дополнение к образу, однако обладающее собственной значимостью и дающее зримое представление о месте, где пребывает святыня. На полях иконы — фигуры местных святых, основателей монастырей, расположенных рядом с Тихвинским, — преподобных Антония Дымского и Мартирия Зеленецкого. На нижнем поле приводится подробная экспликация монастырских построек, пронумерованных, как принято на картах и планах того времени. Эта особенность прямо указывает на то, что в основе воспроизведения лежит гравюра с видом монастыря.

Традиция изображения монастырских ансамблей на иконах получила широкое распространение в XVII столетии, когда в русской иконописи появляется особый жанр — так называемые «иконы основания», в которых присутствовали святые вместе с основанными ими обителями, лежащими у их ног. Несмотря на известную условность, такие иконы нередко очень верно передавали архитектурные особенности того или иного монастыря, что и сейчас позволяет реконструировать их облик в определенный исторический период. Для царских иконописцев второй половины XVII века характерна фиксационная точность в изображении монастырских комплексов, а в петровское время, с распространением печатной графики, в иконах начинают использовать гравюры с видами монастырей. Одна из первых в этом ряду — икона 1709 года вологодского иконописца Ивана Маркова, представляющая Соловецкий монастырь (ВГИАХМЗ). Панорама обители занимает на иконе значительное место, в то время как фигуры ее основателей немного уменьшены и сдвинуты к краям. Внизу композиции помещена подробная экспликация.

Вид Тихвинского монастыря. Фрагмент

В XVIII веке подобный принцип передачи закрепился в русской иконописи и с различной долей подробности воспроизведения образца встречается в изображении других монастырей, в частности Троице-Сергиевой лавры и Никандровой пустыни. Что касается Тихвинского монастыря, то публикуемая икона не единственная в этом иконографическом ряду. Известен еще один сходный образ, датируемый рубежом XVIII–XIX веков (ЦАК МДА). Его композиция несколько отличается тем, что монастырь на нем показан с другой стороны и отсутствуют экспликация, а также избранные святые на полях. По манере живописи и колориту икона принадлежит к произведениям, отразившим эстетику классицизма. По-видимому, ее создание связано с иконописными мастерскими Тихвинского монастыря. Подобные произведения продолжали традицию раздаточных образов, но уже в эстетической редакции Нового времени.

Сохранность. Доска без ковчега, цельная, на обороте две врезные встречные шпонки с филенками. Торцы залевкашены и закрашены вместе с боковыми обрезами красно-коричневой краской. На лицевой стороне небольшие сколы по краям. Небольшие утраты золота. Тонировки по мелким утратам. Потертость живописи на нижнем поле, остатки старого покрытия.

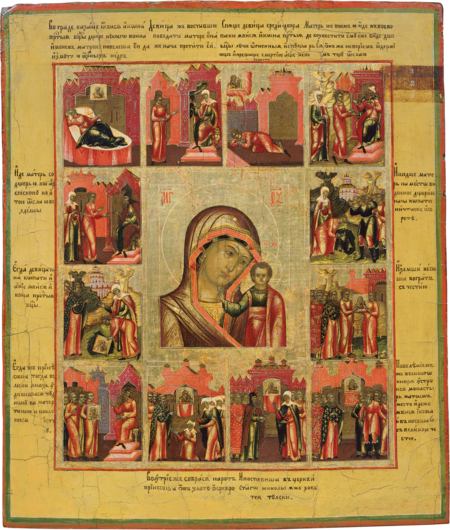

Богоматерь Умягчение злых сердец, с избранными святыми

Первая четверть XIX века. Центральная Россия. 36×30,6 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Изображения Богоматери Умягчения злых сердец восходит к так называемому Симеонову проречению — словам, сказанным св. Симеоном Богоприимцем в момент Сретения Господня об оружии печали и боли сердечной, которое «пройдет душу» Богородицы, когда она увидит своего сына распятым. В западной традиции изображения стоящей при Кресте Марии, грудь которой пронзает меч, появились уже в XIII–XIV веках. Позднее вместо одного стали изображать семь мечей или кинжалов, символизирующих «семь страстей» Богородицы. В живописи и скульптуре католического мира эта иконография получила широкое распространение в XVI–XVII веках и через Польшу и западнорусские земли пришла в Россию. Первая известная русская икона такого извода, находящаяся в иконостасе дворцовой Распятской церкви в Московском Кремле, была выполнена в 1682 году живописцем Василием Познанским, поляком по происхождению. Это поясное изображение Богородицы, грудь которой пронзают семь кинжалов — три слева и четыре справа. В XVIII–XIX веках иконография обретает популярность и используется в основном в небольших иконах, рассчитанных на домашнее бытование. Некоторые из них впоследствии прославились чудотворениями. Нередко эти образы именовались также «Семистрельными», поскольку в более позднее время кинжалы заменили стрелами. Последние изображались строго симметрично — по три с каждой стороны и одна внизу.

Публикуемая икона, несмотря на позднее время своего создания, следует первоначальной иконографической схеме «Умягчения злых сердец». Грудь Богоматери пронзают кинжалы, расположенные несимметрично. Отличительная деталь — зеленый платок, который Мария прижимает к груди. Он напоминает о том, что Богоматерь в данном изводе представлена в момент Распятия, и этим платком она утирала слезы, видя страдания и смерть Христа. Одежды Богородицы также несколько необычны. Мафорий не запахивается складками на груди, а подобен священнической фелони, имеющей прорезь для головы. Волосы покрывает светлый узорный убрус, скрепленный на груди пуговкой. Эта деталь, встречающаяся в различных богородичных иконах Нового времени, свидетельствует о копировании с западных образцов.