Русская иконопись XVI–ХVII веков из собрания Виктора Бондаренко

Успение Богоматери, с избранными святыми на полях (в окладе)

Спас Нерукотворный (в окладе)

Слева: Успение Богоматери, с избранными святыми на полях (в окладе). Конец XVI — начало XVII века. Москва (?). Справа: Спас Нерукотворный (в окладе). Конец XVI — начало XVII века. Москва

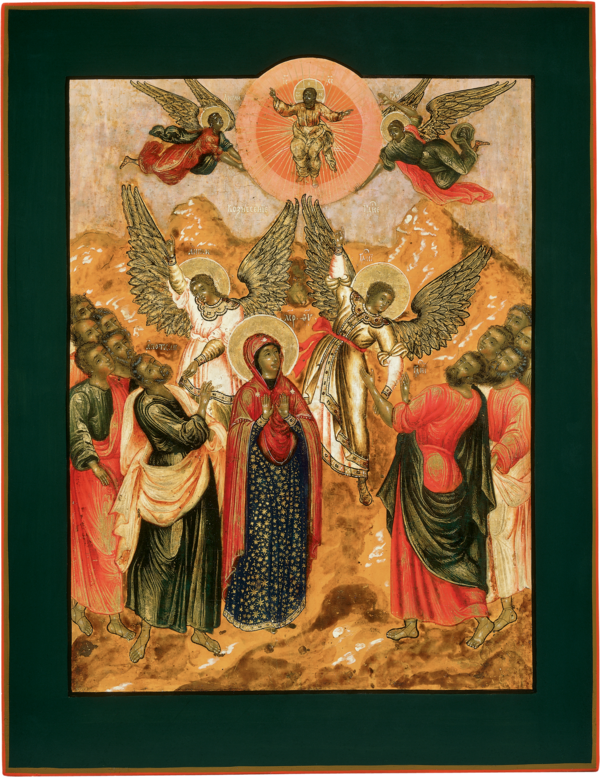

Успение Богоматери, с избранными святыми на полях (в окладе)

Икона — конец XVI — начало XVII века. Москва (?). Оклад — XVII век. 38×32 см. Дерево, левкас, темпера; серебро, басма, гравировка, золочение. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.

На иконе представлен подробный «облачный» извод иконографии Успения Богородицы — с изображением двенадцати апостолов, которых ангелы чудесным образом «восхитили» из разных стран в Иерусалим к одру умирающей Богоматери. Соответственно вверху, в центре между апостолами, показано вознесение Богородицы во плоти на небеса на третий день после Успения. Она сидит на престоле в красном сиянии, которое поддерживают ангелы. Еще выше два ангела ожидают ее у открытых райских дверей. Подробный извод сравнительно редко встречается в небольших иконах рубежа XVI–XVII веков. В центре композиции в синем сиянии у ложа усопшей стоит Христос, держащий в левой руке душу Богородицы в виде спеленатого младенца. Характерен жест правой руки Христа, благословляющего Богородицу. Этот жест появляется в иконографии Успения в новгородских памятниках около середины XVI века, однако в иконописную практику он вошел широко только на рубеже XVI–XVII столетий. По-видимому, его введение связано с точным следованием тексту «Слова об Успении», приписываемого Иоанну Богослову, который служит основным литературным источником иконографии. На переднем плане перед ложем представлено чудо с Авфонией, где архангел Михаил, отсекающий руки нечестивцу, написан слева, а Авфония справа. На более ранних иконах их изображали в обратном порядке. Замена произошла также на рубеже XVI–XVII веков. Возле одра Богородицы с двух сторон помещены фигуры двенадцати апостолов, причем апостол Петр держит в руках не только кадило, но и ковчежец прямоугольной формы. Выше — все четыре святителя, бывшие свидетелями Успения Богородицы (Иаков Иерусалимский, Иерофей Афинский, Тимофей Эфесский и Дионисий Ареопагит). Еще выше — скорбящие иерусалимские жены и девы. Таким образом, икона являет собой образец наиболее полной передачи разновременных событий повествования об Успении, основанной на использовании максимального количества литературных источников.

Интересная и редкая иконографическая деталь — фигуры двух ангелов, стоящих внизу рядом с апостолами и фланкирующих композицию. Такая деталь встречается у строгановских мастеров, в частности на иконе мастера Михаила из Благовещенского собора в Сольвычегодске (ГРМ) — по сюжетному составу и иконографии она может считаться ближайшей аналогией публикуемому памятнику. На полях иконы представлены четверо избранных святых, которые из-за отсутствия авторских надписей не могут быть идентифицированы абсолютно точно. Вверху изображены двое святителей (скорее всего, Григорий Богослов и Василий Великий), внизу — двое преподобных. Стиль живописи иконы еще прочно связан с традициями XVI века. Цветовая гамма чистая и насыщенная, в ней присутствуют красная киноварь, зеленый, синий, охра, дополненные активным звучанием золота. В то же время при изображении облаков автор обращается к светлым, нежным оттенкам основных цветов палитры. Лики довольно темные, с выразительными крупными черными точками глаз и живыми белильными мазками, выявляющими объем. Близкие по манере письма произведения встречаются среди икон, связанных с Благовещенским собором в Сольвычегодске, но не исключено, что автор образа принадлежал к московской художественной среде. Во всяком случае, он хорошо знаком с новыми редакциями традиционных иконографий, которые возникли у так называемых строгановских, а в действительности государевых мастеров. Басменный оклад и гравированные венцы иконы относятся уже к первой половине XVII столетия; в их оформлении использованы характерные для этого времени орнаментальные мотивы.

Сохранность. Икона. Доска с ковчегом, цельная, с двумя врезными встречными шпонками на обороте. Шпонки заменены. Доска раскололась по центру, склеена и укреплена на обороте шпонкой «ласточкин хвост» и по торцам металлическими скрепами. На обороте под нижней шпонкой три вертикальные трещины. На лицевой стороне вертикальная вставка с реконструкцией живописи в центре по расколу доски, проходящая по левому краю фигуры Христа и частично захватывающая лик. Тонированная вставка на поземе вдоль края изображения. Золото фона и нимбов сильно потерто и местами утрачено, утраты прописаны. Вставка с реконструкцией на правом поле в районе ног святителя. Прописи по одеждам святых на правом поле. Оклад. Первоначальные детали оклада — боковые поля и венцы. Басма на верхнем и нижнем полях перебивалась. Многочисленные деформации, мелкие разрывы и утраты металла. Множественные чинки. Сильная потертость золочения. Патина.

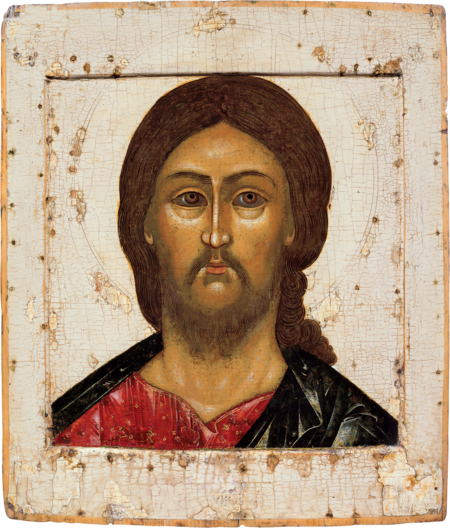

Спас Нерукотворный (в окладе)

Икона — конец XVI — начало XVII века. Москва. Оклад — XVII век. 32,5×26 см. Дерево, левкас, темпера; серебро, басма, гравировка, золочение. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.

Использованный автором композиционный извод занимает промежуточное положение между кратким и полным вариантами Спаса Нерукотворного. Краткий и древнейший по своему происхождению вариант предполагает только изображение лика Христа на плате, которое возникло чудесным образом в тот момент, когда Спаситель отер им Свое лицо. В полном варианте сюжет дополняют две фигуры ангелов, которые поддерживают плат за верхние углы, стоя по сторонам от него. Извод этот, известный в Византии с XIV века, появляется на Руси только в XVI столетии. Такую композицию имел чудотворный образ, находившийся в городе Хлынове (современной Вятке). Промежуточный вариант сохраняет эту особенность, но ангелы написаны не в рост, а по пояс, и помещаются в верхних углах композиции, в то время как всё поле изображения заполняет лик Спасителя на убрусе. Композиционное решение с полуфигурами ангелов в верхних углах получает популярность в русской иконописи в произведениях небольшого размера во второй половине XVI — первой четверти XVII века, хотя эпизодически встречается и в более раннее время. На рубеже столетий в работах строгановских мастеров появляется еще целый ряд особенностей, связанных с иконографией Нерукотворного образа. Пряди волос на плечах Христа часто пишут несимметрично — две слева и три справа. Параллельно складывается и особый тип изображения самого лика Христа — хрупкого, с тонкими чертами, слегка впавшими щеками и короткой бородой с небольшими завитками, который получит широкое распространение в русской иконописи в первой половине — середине XVII века.

Публикуемая икона отчасти отражает эти изменения, но, в то же время, в ней довольно много архаичных по сравнению со строгановскими иконами черт. Лик пока не приобрел манерной хрупкости, пряди волос симметричны, хотя рисунок бороды уже соответствует новым тенденциям. Стиль живописи иконы еще тесно связан с традициями конца XVI века. Лик написан довольно пластично темными охрами с небольшими пригашенными по тону высветлениями и оживками, а также с минимальным, но эффектным использованием подрумянки. В колорите иконы присутствуют красный и зеленый цвета, которые станут типичными для палитры русских иконописцев в XVII столетии. Ближайший стилистический аналог памятника — образ из Ипатьевского монастыря в Костроме рубежа XVI–XVII веков, очевидно, вложенный туда одним из представителей семьи Годуновых. Он очень близок по композиции, колористическому решению и пластической проработке лика. Поскольку годуновские вклады присылались из Москвы и связаны с творчеством московских художников, публикуемое произведение также можно отнести к кругу столичных. С течением времени образ был украшен венцом и басменным окладом с «трубами», характерным для иконного убранства XVII столетия.

Сохранность. Икона. Доска двухковчежная, цельная, скреплена с оборота двумя врезными встречными шпонками. Нижняя шпонка утрачена. На лицевой стороне вставка с реконструкцией по свечному ожогу справа на волосах Христа. Вставки у мест крепления венца. Сильная потертость красочного слоя. Разновременные чинки в нижней части изображения. Охра на фоне в нижних углах — результат поновлений (авторский фон — золото). Золото на фрагменте нимба внизу поновлено. Небольшие прописи по волосам. Оклад. Многочисленные разновременные чинки басмы на полях. Деформации, разрывы и утраты фрагментов металла. Сильная потертость золота. Патина.

Богоматерь Феодоровская

Благовещение

Слева: Богоматерь Феодоровская. Вторая четверть XVII века. Москва. Справа: Благовещение. Середина XVII века. Север

Богоматерь Феодоровская

Вторая четверть XVII века. Москва 32,3×26,6 см. Дерево, левкас, темпера; серебро, басма, гравировка, золочение. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Феодоровская икона Богоматери, несмотря на древность происхождения, стала известна только в XVII столетии, благодаря тому, что в 1613 году в костромском Ипатьевском монастыре ею был благословлен на царство Михаил Федорович Романов. До этого события история образа, написанного в середине XIII века, практически не прослеживается. Свое название эта двусторонняя выносная икона с изображением Богоматери с Младенцем в типе Умиления и мученицы Параскевы на обороте также обрела только в XVII веке по храму Феодора Стратилата, где она долгое время находилась. Став покровительницей новой царской династии, Феодоровская икона получает общерусское почитание. Составляется Сказание о ее чудесном явлении в Костроме и последующих чудесах. Тогда же с иконы были выполнены первые списки, связанные не с костромскими, а с московскими мастерами. В их числе несколько заказанных матерью царя инокиней Марфой для дворцовых храмов. Один принадлежал семье Строгановых и находился в Благовещенском соборе в Сольвычегодске (СИХМ). Еще один, написанный в Москве, был вложен царем Михаилом Федоровичем в 1628 году в городской собор Костромы.

Популярность образа повлекла за собой создание и более скромных небольших списков с него, выполнявшихся по частным заказам. Одним из них является публикуемая икона. Подобных ранних и написанных в Москве реплик сохранилось совсем немного. В массовом порядке их начнут производить только в конце XVII века костромские мастера. Живопись иконы отличает ориентация на традиции XVI века. Скорее всего, это объясняется стремлением мастера подчеркнуть древность происхождения прославленного костромского образа. Лики написаны сближенными охрами в очень мягкой манере. Типаж лика Богоматери отражает тот вид, который чудотворная икона имела к моменту прославления, до многочисленных последующих поновлений. Колорит произведения очень сдержанный, нарядную ноту в него привносит только золото. Очевидно, икону сразу украсили золоченым басменным окладом и венцом, впоследствии утраченными. Многочисленные следы, оставленные на иконе временем, — ожоги от свечи, дарственная надпись на обороте, признаки разновременных поновлений — говорят о том, что икона долгие годы бытовала в семье, где ее почитали и берегли.

Сохранность. Доска двухковчежная, цельная с надставкой слева. На обороте две врезные встречные шпонки. Верхняя шпонка заменена, находится в подвижном состоянии. Над верхней шпонкой плохо читаемая дарственная поздняя надпись чернилами. На обороте между шпонками и на правом торце процарапанные надписи, относящиеся к починке иконы в XIX веке. Под нижней шпонкой две вертикальные заделанные трещины, с торца скрепленные металлическими скрепами. На лицевой стороне многочисленные мелкие тонированные вставки на местах крепления басменного оклада на полях, фоне и нижней части изображения. Две вставки с реконструкцией по свечным ожогам в центре. Грунтовые трещины. Потертость живописи. Золото на фоне переложено. Тонировки по утратам на мафории Богоматери и на золотом ассисте одежд Младенца. Описи лика слегка усилены. Басма и венец подобраны при современной реставрации. Деформации и разрывы металла. Потертость золочения. Патина.

Благовещение

Середина XVII века. Север. 47,8×38 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Ярославля. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Иконография, использованная в публикуемой иконе, несмотря на кажущуюся традиционность, практически не имеет прямых аналогий. Наиболее близким ей по композиции может быть назван образ из местного ряда иконостаса церкви Илии Пророка в Ярославле, созданный в 1660–1662 годах и приписываемый Федору Зубову (ЯИАХМЗ). Хотя в отдельных деталях произведения разнятся, композиционная структура их идентична. Во-первых, Богоматерь с пряжей в руке сидит, обратившись в сторону архангела и склонив к нему голову. Во-вторых, архангел Гавриил спокойно и мерно делает шаг в ее сторону, протягивая благословляющую правую руку. Композиция в целом очень статична и лишена динамики. Несмотря на всю разницу в манере письма, иконы объединяет и некоторая типологическая общность архитектурных форм на заднем плане. Учитывая тот факт, что Федор Зубов как художник формировался на севере — в Соликамске и Великом Устюге, можно предположить, если принять его авторство в отношении ярославской иконы, что подобный извод бытовал именно там и, очевидно, связан с каким-то строгановским образцом.

Стиль живописи публикуемой иконы очень архаичен. В темных и немного тяжелых по пластике ликах архангела и Богоматери явственно чувствуются отголоски художественных традиций XVI столетия. В то же время ряд иконографических деталей указывает на то, что образ не мог быть написан ранее середины XVII века. Так, перед Богородицей изображен столик на резной ножке, на котором лежит развернутая книга. Эта деталь связана с западным влиянием, пришедшим с гравюрами из североевропейских лицевых Библий, так же как и изображение пола, выложенного плитами «в шахмат». Нимбы Богоматери и архангела имеют форму, имитирующую металлический венец с гравированным орнаментом, но, в отличие от подобных нимбов более раннего времени, рисунок которых был награвирован по левкасному золотому фону, они подцвечены цветными лаками. Очень своеобразен колорит иконы — неяркий, основанный на сочетании ограниченного количества довольно приглушенных цветов: охры, оранжевато-красного, коричневого и глубокого синего. В то же время золотые контурные обводки, прописи золотом по волосам и крыльям архангела и легкие золотые узоры на синих одеждах придают произведению определенную изысканность. Архаичность художественного языка иконы наряду с ее иконографическими особенностями позволяют предполагать связь образа с локальной иконописной культурой Великого Устюга и Сольвычегодска, где среди местных памятников первой половины XVII столетия встречаются близкие по колориту и проработке пластики произведения.

Сохранность. Доска из двух частей, с ковчегом, с оборота скреплена двумя врезными сквозными клиновидными шпонками. Основа слегка покороблена, стык с оборота склеен, на торцах укреплен двумя металлическими s-образными скрепами. Оборот затонирован темно-коричневой краской. На лицевой стороне слева вверху оставлены фрагменты четырех слоев записи. Тонированные вставки на полях. Опушь выполнена при поновлении. Авторское золото фона сильно утрачено, утраты затонированы. На нимбах оставлены фрагменты поздних записей с надписями. На нимбах видны остатки первоначального черневого растительного узора. Тонированные вставки на изображении поверхности стола и книги, на полу и подножии Богоматери, на архитектуре. Утраты золотых узоров на одеждах Богоматери. Потертости красочного слоя по всей поверхности. Золотая надпись на верхнем поле прописана заново; видны остатки другой надписи, выполненной черной и красной краской.

Спас в силах

Усекновение главы Иоанна Предтечи (в окладе)

Слева: Спас в силах. Середина третьей четверти XVII века. Ярославская провинция. Справа: Усекновение главы Иоанна Предтечи (в окладе). Середина XVII века. Центральная Россия (Москва?)

Спас в силах

Середина третьей четверти XVII века. Ярославская провинция. 103,7×93 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Ярославской области. Реставрирована М. Г. Степановым и О. Б. Воробьевой.

Сложная по смыслу символическая иконография «Спас в силах» складывается в русском искусстве на рубеже XIV–XV веков и основывается на текстах ветхозаветных пророчеств Иезекииля (Иез. 1, 4–28; 10, 1–22) и Исайи (Ис. 6, 1–4), а также Апокалипсиса. Ее применяли в составе высокого иконостаса — на центральном образе ростового деисусного ряда. Христос восседает на престоле на фоне наложенных друг на друга двух красных ромбов, между которыми находится синяя сфера. Это звездчатое изображение трактуется как образ мироздания, где внешний красный ромб с символами евангелистов олицетворяет землю, синий овал с Силами Небесными — небесную сферу, а внутренний красный ромб означает огонь, по тексту пророчества Иезекииля. Вплоть до конца XVII века такое изображение было наиболее популярным в среднике деисусных чинов иконостаса, пока в Москве придворные мастера не заменили привычную иконографию на новую — «Царь царем», соединявшую на одной иконной доске три центральные фигуры Деисуса. Тем не менее, в провинции, особенно в народной иконописи, еще очень долго использовали традиционный извод «Спас в силах».

Публикуемая икона еще не выходит за рамки XVII столетия. Она принадлежит к обширному кругу памятников провинциальной иконописи, несущих в себе явственные признаки народной художественной культуры. Изобразительный язык произведения прост и незатейлив. Художник, ограниченный минимальным количеством доступных недорогих пигментов, старался полностью выявить их декоративные качества. Особая роль в колорите иконы принадлежит любимому провинциальными иконописцами оранжево-красному сурику, который очень хорошо сочетается с темно-зелеными земляными пигментами. Необычен цвет вохрения лика, имеющий кирпично-красный оттенок. Вместо дорогого золота было использовано серебро. С большим декоративным мастерством применены тонированные белила, едва намечающие форму престола, клубящихся облаков на внутреннем ромбе, серафимов и херувимов на синей сфере, символов евангелистов в углах. Символы евангелистов распределены следующим образом: ангел — Матфей, орел — Марк, телец — Иоанн, лев — Лука. Такое сочетание их характерно для дониконовской и старообрядческой традиции. При патриархе Никоне символы Иоанна и Марка поменялись. Это не значит, что художник, писавший образ, был раскольником. До глухой провинции столичные церковные новшества доходили с задержкой и не вполне осознавались в народной среде, жившей старыми представлениями.

Сохранность. Доска с ковчегом, из трех частей. С оборота скреплена двумя врезными встречными узкими шпонками. Шпонки заменены. Доски слегка покоробились и разошлись по стыкам, скреплены при реставрации. Обрезы и торцы закрашены зеленой краской, на них единичные гвоздевые отверстия. На лицевой стороне грунтовые трещины по стыкам досок. Грунтовые трещины по растрескиванию доски на Евангелии и ниже. По правому стыку узкая вставка с реконструкцией живописи. Тонированные вставки на полях. Тонировки по утратам красочного слоя с незначительной реконструкцией по всей поверхности. Серебро на нимбе и в ассисте на одеждах прописано. Надпись на Евангелии усилена.

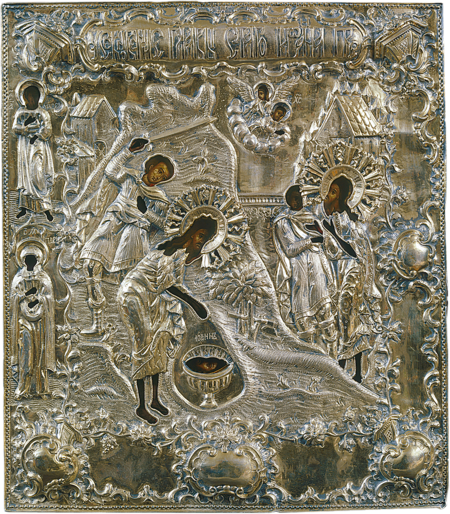

Усекновение главы Иоанна Предтечи (в окладе)

Икона — середина XVII века. Центральная Россия (Москва?). Оклад — 1777 год. Тобольск. 31,8×28 см. Дерево, левкас, темпера; серебро, чеканка, золочение. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Иконография Усекновения главы Иоанна Предтечи как самостоятельный сюжет в иконе известна с рубежа XV–XVI веков. Первоначально очень простая, представляющая склоненного над чашей с его же главой Иоанна, над которым палач высоко заносит меч, она постепенно стала дробиться на отдельные эпизоды, и к середине XVII века широкое распространение получил извод, использованный в публикуемой иконе. На иконе палач и Иоанн показаны дважды. Справа палач ведет Иоанна из темницы на казнь, а Христос с облака, несомого ангелом, благословляет святого. Слева представлена сама казнь в традиционной композиционной схеме. Этот извод встречается как в прямом, так и зеркальном варианте. В конце XVII века в рамках поволжской художественной традиции рождается еще более развернутая композиционная схема, включающая сцену поднесения палачом главы Предтечи царевне. В Новое время она получила широкое распространение в старообрядческих центрах. Изображения святых — апостола Петра и мученицы Параскевы на левом поле — присутствовали на иконе изначально, о чем говорит живопись их ликов. Такое асимметричное расположение патрональных святых относительно средника встречается в иконах XVI–XVII веков. При поновлении образа имя апостола заменили на «Павел», но апостол Петр хорошо опознается по типажу и цвету одежд.

Икона написана в стиле, характерном для середины XVII столетия накануне рождения «живоподобного» направления. В ней явственно ощутимы отголоски поздней строгановской традиции, отразившиеся в передаче фигур и ликов. Колорит яркий и насыщенный, с очень приглушенным звучанием синего. Пространственное построение кулисное — передний план образует горка, на фоне которой происходит казнь. Правее и несколько глубже, на следующем плане, помещены обнесенная частоколом темница и перед ней палач с Иоанном. Наконец слева вверху, на дальнем плане, изображен город. Такое пространственное решение, типичное для строгановской традиции, в середине XVII столетия активно использовалось многими мастерами как в Москве, так и в других крупных городах.

По сравнению с поздними строгановскими образцами икона выглядит более простой по своему художественному языку. В то же время она очень эффектна по использованным в ней декоративным приемам — плавно разбеленным горкам с мелкими и дробными белильными лещадками, белильным контрастным обводкам архитектурных построек. Звучная цветовая гамма иконы хорошо сочеталась с авторским золотым фоном. Подобная живопись имеет целый ряд аналогий в памятниках середины XVII столетия, в том числе московских. Икона со временем оказалась в Тобольске, где для нее в 1777 году был выполнен замечательный рокайльный оклад, отличающийся оригинальным художественным решением и высоким качеством. Это редкий пример работы мастеров-серебряников Сибири второй половины XVIII века.

Сохранность. Икона. Доска с ковчегом, цельная, с двумя врезными встречными шпонками на обороте. Шпонки заменены в XIX веке. Живопись иконы неоднократно поновлялась. При изготовлении оклада были записаны авторский золотой фон и фоны на изображении святых на боковом поле, а также прописаны их одежды (в особенности Параскевы), переложено золото на полях и выполнены разгранки. Тогда же имя апостола Петра переделали на Павла. В настоящее время авторская живопись присутствует на изображении в поле ковчега и в ликах святых на полях. Золотой ассист на чаше с головой Иоанна относится к одному из старых поновлений. При современной реставрации живопись раскрыта из-под старого покрытия, его фрагмент оставлен на правом поле вверху. На лицевой стороне восполненные и тонированные мелкие сколы по краям. Тонированные утраты золота. Оклад. Деформация металла, потертости золочения.

Успение святителя Иоанна Златоуста (в окладе)

Святитель Николай Чудотворец, в раме с клеймами жития

Слева: Успение святителя Иоанна Златоуста (в окладе). Третья четверть XVII века. Справа: Святитель Николай Чудотворец, в раме с клеймами жития. Вторая половина XVII века

Успение святителя Иоанна Златоуста (в окладе)

Икона — третья четверть XVII века, с добавлениями третьей четверти XVIII века. Центральная Россия. Оклад — 1770 год. Мастер Иван Фролов, Санкт-Петербург. 31,7×26,9 см (икона); 32×27,4 см (оклад). Дерево, левкас, темпера; серебро, чеканка, гравировка, золочение. Поступила из старой московской коллекции. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Святитель Иоанн Златоуст (ок. 347–407) — отец Церкви, проповедник и богослов, толкователь Священного Писания. Им была несколько сокращена литургия, составленная св. Василием Великим, и в таком виде она вошла в церковную практику. В 396 году св. Иоанн стал Константинопольским архиепископом и руководил Церковью, следуя евангельским принципам; его непреклонность и независимость вызвали недовольство светских властей. Под предлогом ереси он был заочно низложен на Халкидонском соборе, в 404 году сослан на Кавказ в армянский город Кукуз, а два года спустя — в Питиунд (современная Пицунда). Скончался в Команах 14 сентября 407 года на день Воздвижения Животворящего Креста Господня, поэтому после канонизации святителя день его памяти был установлен 13 ноября. Мощи святителя в 438 году при императоре Феодосии перенесли в Константинополь, позднее крестоносцы увезли его тело в Рим в собор Святого Петра. Глава святого хранилась на Афоне в монастыре Ватопед, откуда в XVII веке была привезена в Москву. Это событие вызвало всплеск интереса к святому в России, который выразился, в частности, в создании значительного количества его икон, в том числе житийных.

Успение св. Иоанна Златоуста — сюжет, не известный как самостоятельный в русской иконописи, хотя существование таких икон вполне правомерно из-за соответствия данной иконографии дню памяти святого. Эта сцена обязательно входила в состав житийных циклов святителя. Публикуемая икона представляет собой фрагмент большого житийного образа второй половины XVII века, который врезан старообрядцами в новую доску незадолго до 1770 года. При этом живопись клейма, уже имевшая утраты, была поновлена и идеологически откорректирована — персты правой руки Иоанна сложены в подчеркнутое двуперстие. Авторские лики сохранились достаточно хорошо. Их типажи, выражения, мягкая пластика объема, тонкий рисунок позволяют датировать произведение третьей четвертью XVII века. Икона имеет оклад, выполненный в стилистике рококо в Санкт-Петербурге мастером Иваном Фроловым в 1770 году. Бытование оклада, орнаментика которого следует европейскому стилю, в старообрядческой среде в XVIII столетии было еще вполне допустимым. Последовательное обращение к стилизации древнерусских мотивов в иконном убранстве произошло у старообрядцев только в XIX столетии.

Сохранность. Икона. Изображение врезано в новую доску. Доска с ковчегом, цельная, на обороте две врезные встречные узкие шпонки. Трещина доски под нижней шпонкой в центре. Торцы заново залевкашены и закрашены темно-коричневой краской. Поля перелевкашены, опушь, разгранка по лузге и надпись выполнены заново. Современная вставка с реконструкцией фрагмента архитектуры в правом верхнем углу. Авторская живопись потерта. Прописи XVIII века на одеждах. Золото фона и нимбов потерто и местами утрачено, тонировки по утратам. Золотой узор на ложе выполнен заново по остаткам живописи XVIII века. Разновременные прописи по утратам по всей поверхности. Оклад. Деформация металла. Сильная потертость золочения.

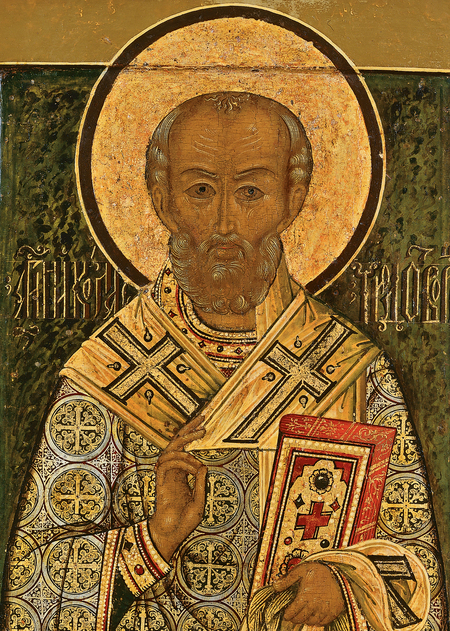

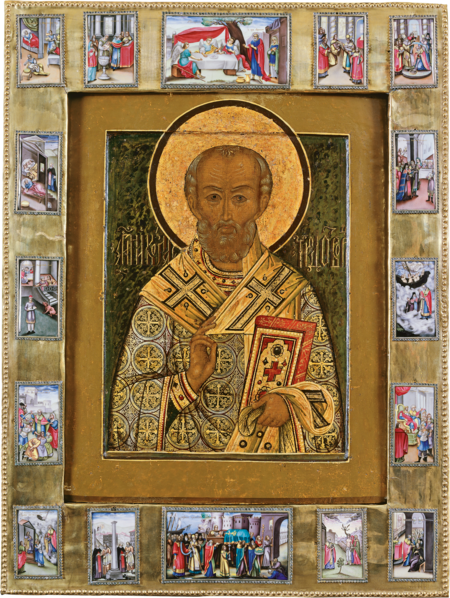

Святитель Николай Чудотворец, в раме с клеймами жития

Икона — вторая половина XVII века. Ярославская провинция; рама — первая половина XIX века. Ростов Великий. 50,2×40 см (икона); 71,5×54 см (рама). Дерево, левкас, темпера; медный сплав, чеканка, золочение, стразы, живописная эмаль. Привезена из Ярославля. Реставрирована до поступления в собрание, реставрация завершена В. В. Ковальчуком.

Святитель Николай Чудотворец, епископ города Миры Ликийские в Малой Азии, чье подвижничество и чудеса снискали ему славу еще при жизни, — самый почитаемый святитель на Руси с древнейших времен. По многочисленности иконных изображений, в том числе житийных, св. Николай превосходит всех других святых. Ему было посвящено огромное количество храмов; многие образы святого прославились как чудотворные, еще больше пользовались местным почитанием. Публикуемая икона с поясным изображением святителя Николая Чудотворца также, по-видимому, очень чтилась; при раскрытии с нее было снято три слоя записи. Сам образ крайне традиционен по композиции. Святой Николай представлен на темно-зеленом фоне со стилизованными облаками; одежды его украшены типичным для середины XVII века орнаментом в виде круглых медальонов с узорчатыми крестами. Интересна форма авторской надписи, где использовано греческое слово «агиос» (святой). Надписи на греческий манер становятся популярными в русской иконописи в связи с церковными реформами патриарха Никона, начатыми в 1650-х годах. Образ имеет близкие иконографические аналогии среди памятников ярославской провинциальной иконописи второй половины XVII столетия, в частности с иконой из старообрядческой моленной купцов Выжиловых в Угличе (УГИАХМ). Фигура святого, его одежды, Евангелие по виду почти полностью совпадают, как и типаж лика. Единственное отличие иконы из Углича от публикуемого памятника — изображение Богоматери и Христа в облаках в верхних углах композиции в сцене Никейского чуда. Но они имелись и на представленном образе, однако сохранились плохо и не были реконструированы при реставрации. Совпадает и греческая форма написания имени святого.

Оба произведения достаточно близки по манере письма — энергичной, с широкими линиями и крупными цветовыми заливками. Тем не менее, в публикуемой иконе лик прописан с большей тонкостью — мастер пользовался для создания объема многочисленными тонкими белильными движками. Сам лик не несет в себе ни малейших признаков нового «живоподобного» стиля, однако создан он был уже во второй половине XVII века. Архаичность изобразительного языка иконы объясняется принадлежностью ее автора к провинциальной художественной стихии, довольно консервативной в восприятии новшеств. То, что образ пользовался большим почитанием, показывает и его редкостная житийная рама с эмалевыми пластинами, выполненная в первой половине XIX века. Очевидно, в то время деревянный храм, где находилась икона, перестраивался в камне и увеличился в размерах. Соответственно, и новый храмовый иконостас предполагал другие размеры икон в своем местном ряду, для чего чтимый образ увеличили за счет рамы с клеймами жития святого, как это нередко делалось. Состав сцен на ней довольно типичен для житийных образов святого. Необычна техника их выполнения — живописная эмаль. По стилю живописи и колориту пластин можно судить, что их изготовление связано с творчеством ростовских эмальеров, что также подтверждает бытование образа в ярославских землях. Композиции клейм строятся в соответствии с художественными требованиями Нового времени — художник передает глубину пространства, активно использует архитектуру, которую пытается изобразить по законам прямой перспективы. В некоторых клеймах, например в «Святой Троице», помещенной согласно старой поволжской традиции в перебивку с житийным повествованием в центре верхнего ряда, мастер использует западноевропейские гравированные образцы. Клейма имеют строгие рамки из стразов, колорит эмалевых красок довольно холодный, что характерно для эпохи позднего ампира. Несмотря на разновременность и разностильность средника и рамы, вместе они составляют интересный ансамбль, свидетельствующий о том уважении и почитании, которым эта икона пользовалась на протяжении долгого времени.

Сохранность. Икона. Доска с ковчегом, из двух частей, скреплена с оборота двумя встречными врезными плоскими шпонками. Доска, очевидно, была расколота по стыку, стык с оборота скреплен. Растрескивание доски по краям. На торцах и обрезах многочисленные гвоздевые отверстия от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне тонированные левкасные вставки на полях. Небольшая вставка с реконструкцией на изображении уха справа. Вдоль лузги, по периметру нимба и фигуры и на фоне гвоздевые отверстия и остатки гвоздей. Мелкие затонированные сколы левкаса на нимбе. Потертости и утраты золота нимба, затонированные твореным золотом. Золотые и серебряные узоры на одеждах в значительной степени утрачены; восполнены при реставрации. Мелкие утраты и тонировки по всей поверхности. Надпись усилена. Рама. Деревянная основа из четырех частей, древесина местами сколота. Металл деформирован. Местами чинки по разрывам. Гвоздевые пробоины в районе крепления эмалевых пластин. Немногочисленные замены утраченных стразов на рамках пластин. На некоторых эмалевых пластинах мелкие сколы. Утрачена пластина с 15-м клеймом жития; восполнена выполненной заново в стилистике старой.

Князья Борис и Глеб

Царевич Димитрий и князь Роман Угличские (в окладе)

Слева: Князья Борис и Глеб. Вторая половина XVII века. Ярославль. Справа: Царевич Димитрий и князь Роман Угличские (в окладе). Последняя четверть XVII века. Углич (?)

Князья Борис и Глеб

Вторая половина XVII века. Ярославль. 54,5×42,8 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, привезена из Германии. Реставрирована до поступления в коллекцию.

Иконография, где русские святые князья Борис и Глеб представлены в молении вполоборота друг к другу, получила распространение в русской иконописи на рубеже XVI–XVII веков, хотя по книжным миниатюрам известна гораздо раньше. До этого времени преобладающим вариантом изображения был тот, что восходил к древней иконе святых братьев, находившейся около их мощей в храме в Вышгороде близ Киева. Извод этот известен по значительному количеству древних списков с вышгородской иконы, созданных в разных художественных центрах Древней Руси. Для него характерна фронтальная постановка фигур князей, держащих атрибуты мученичества и княжеской власти — крест и меч. Святые князья Борис и Глеб всегда очень почитались на Руси, но особый интерес к ним, отразившийся и в сфере иконографии, связан с правлением царя Бориса Годунова, святым покровителем которого был один из братьев. Новая иконографическая схема, известная, в первую очередь, по произведениям строгановских мастеров, предполагала не только передачу фигур князей в развороте, но и сокращение их традиционной атрибутики. Так, на иконе Прокопия Чирина со святыми покровителями семьи Годуновых (ГТГ) князья, стоящие в центральной части композиции, показаны без мечей, а крест в поднятой согнутой в локте правой руке держит только Глеб. Этот жест для XVII века может считаться архаическим, поскольку в дальнейшем он почти перестанет изображаться.

К примеру, на иконе из Усолья (ПГХГ), связанной с заказом Строгановых, князья представлены без крестов и мечей, с простертыми вперед руками, и подобный извод известен по большому кругу памятников XVII столетия. Сюжет, помещенный в небесном сегменте, на таких иконах варьируется — это может быть Троица, Спас Вседержитель, Богоматерь Знамение, Спас Нерукотворный. Композиция публикуемой иконы соединяет в себе общепринятую схему с архаичными деталями. Глеб, например, стоит с поднятой десницей, хотя и без креста. Левой рукой он поддерживает меч, который уже давно не изображался на подобных образах. В отличие от большинства икон святых князей XVII столетия позем здесь представлен не в виде нейтральной ровной полосы, а в виде круглящейся горки. Изгибающаяся дугой линия позема впервые возникла в работах жалованных мастеров Оружейной палаты вскоре после середины XVII века, и затем эта традиция разошлась по региональным центрам. Такой прием, как тоновая растяжка фона от светло-зеленого к темному, также связан с творчеством царских мастеров. Стиль живописи иконы несет в себе все признаки ярославской художественной традиции второй половины XVII века. Она исключительно нарядна и декоративна. Мастер в деталях прописывает узорчатые одежды князей, мелкие лещадки горок, прибегая к популярным в то время цветовым соотношениям — малахитово-зеленому и малиново-красному. Листовое золото в иконе не использовано; мастер заменяет его двойником более холодного оттенка, но в наведении узоров активно пользуется твореным золотом и вошедшими в иконописную практику цветными лаками. Лики написаны достаточно пластично и округло, хотя и без подражания столичным «живоподобным» образцам. Такая ситуация характерна для Ярославля, довольно долго остававшегося безразличным к новым приемам изображения ликов. Их типаж — со слегка вытянутым овалом, тонким длинным носом и крупными глазами — типичен для ярославской художественной традиции. Наиболее близкой аналогией публикуемой иконе может служить средник житийного образа князей Бориса и Глеба из ГМИР.

Сохранность. Доска с ковчегом, из двух частей, скреплена с оборота двумя врезными встречными шпонками. Доски слегка покороблены. На торцах и обрезах гвоздевые отверстия и остатки гвоздей от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне тонированная вставка по стыку досок и на нижнем поле. Небольшие тонированные вставки около нимбов на местах крепления утраченных венцов, по нижней части изображения, по краям. Небольшие вставки с реконструкцией и рисованным кракелюром в нижней части лика св. Глеба. Небольшие прописи на его волосах.

Царевич Димитрий и князь Роман Угличские в окладе

Последняя четверть XVII века. Углич (?). 31,5×26,5 см. Дерево, левкас, темпера; серебро, басма, гравировка, золочение. Приобретена в Москве у М. Е. Елизаветина; до 2007 года находилась в собрании А. Глезера (Германия). Реставрирована В. В. Ковальчуком.

На иконе в молении к Христу представлены двое святых, связанных с Угличем. Первый из них — благоверный царевич Димитрий (1584–1591), сын царя Ивана Грозного и Марии Нагой. В царствование своего брата Федора Иоанновича он был отправлен с матерью в город Углич, где погиб при неясных обстоятельствах. В связи со смертью царевича был проведен розыск, установивший, что произошел несчастный случай, — мальчик, скорее всего, упал на нож во время припадка эпилепсии. Канонизация царевича осуществлена после гибели Лжедимитрия I в 1606 году и была инициирована царем Василием Шуйским для пресечения самозванства. Тогда же останки Димитрия перенесли в Москву в царскую усыпальницу — Архангельский собор. В литературном житии, авторство которого иногда приписывается патриарху Гермогену, виновником гибели царевича назван Борис Годунов, подославший к нему убийц Д. Битяговского и Н. Качалова. Живший в XIII веке князь Роман Владимирович Угличский прославился немного ранее царевича Димитрия, в 1595 году, когда будущий патриарх Гермоген, в ту пору митрополит Казанский, освидетельствовал нетленные мощи святого в Спасо-Преображенском соборе Углича.

Если царевич Димитрий почитался очень широко сразу после канонизации и потому его иконы получили повсеместное распространение, то князь Роман, почитавшийся локально, обычно изображался не отдельно, а вместе с царевичем. Парная иконография святых была разработана в среде государевых мастеров, активно работавших на именитых людей Строгановых. В этой семье канонизированный царевич пользовался особым уважением — его именем был наречен сын Андрея Семеновича Строганова, родившийся в 1622 году. Наиболее ранний парный образ угличских святых (ГРМ) традиционно приписывается Прокопию Чирину. На нем святые изображены стоящими на нейтральном фоне и поземе в молении образу Богоматери Знамение. Позднее, во второй половине XVII века, иконография начинает видоизменяться и обогащаться. Изображение Богоматери заменяется Спасителем, очевидно, по посвящению главного городского собора, как на иконе ярославского мастера 1670-х годов из Воскресенского собора в Угличе (УГИАХМ). В руках у царевича и князя появляется изображение града Углича (икона из Корсунской церкви в Угличе, УГИАХМ). Наконец, в композицию включается сцена убийства царевича, которая помещалась на поземе в центре на фоне архитектуры. Такая полная схема использована и на представленной иконе, что типично при создании небольших раздаточных образов, которые паломники и путешественники могли увозить на память из Углича. Стиль письма ее ориентирован на традиции иконописи соседнего Ярославля последней четверти XVII века, но интерпретация их здесь несколько упрощена, что в целом характерно для раздаточных образов как определенного жанра. Выполненный для иконы серебряный басменный оклад с «трубами» по внешнему и внутреннему краям полей также типичен для своего времени. Интересной его особенностью является имитация жемчужной обнизи по контурам открытой части изображения.

Сохранность. Икона. Доска двухковчежная, цельная, обе врезные встречные шпонки на обороте утрачены. На лицевой стороне вставка с реконструкцией живописи и рисованным кракелюром в нижней части композиции и на изображении Христа. Потертость красочного слоя. Тонировки по утратам краски и цветных лаков по всей поверхности. Оклад. Деформации и разрывы металла. Замена басмы на нижнем и боковых полях. Венцы сделаны заново. Чинки на пластине, закрывающей фон. Почти полная утрата золочения на авторских фрагментах металла.

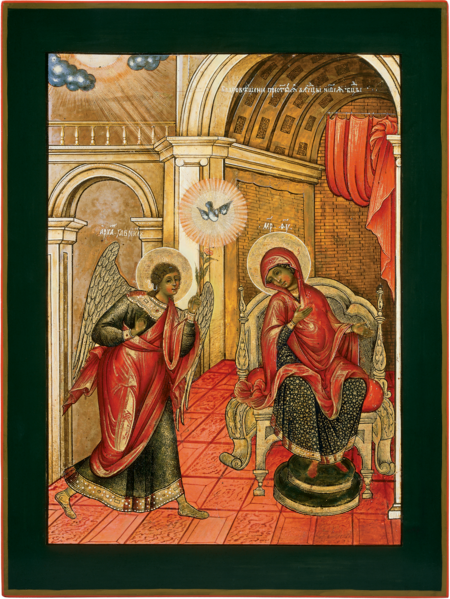

Восемь икон праздничного ряда иконостаса. Благовещение

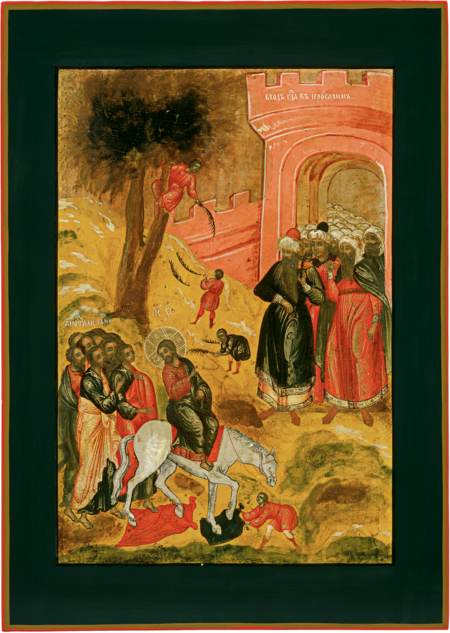

Восемь икон праздничного ряда иконостаса. Вход в Иерусалим

Слева: Благовещение. 1680-е. Москва, Оружейная палата. Справа: Вход в Иерусалим. 1680-е. Москва, Оружейная палата

Восемь икон праздничного ряда иконостаса. Воскрешение Лазаря

Восемь икон праздничного ряда иконостаса. Тайная вечеря

Слева: Воскрешение Лазаря. 1680-е. Москва, Оружейная палата. Справа: Тайная вечеря. 1680-е. Москва, Оружейная палата

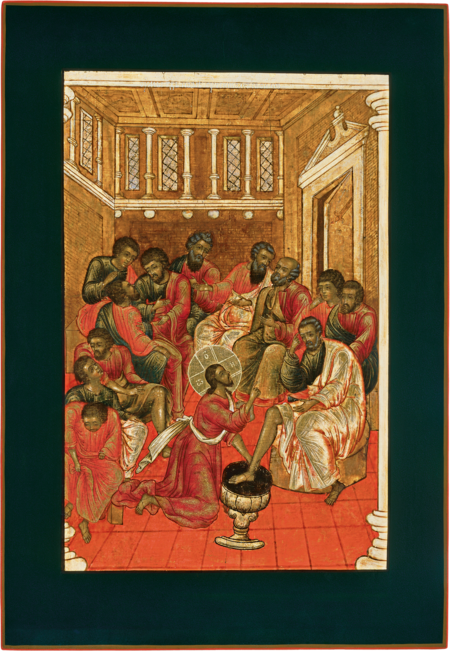

Восемь икон праздничного ряда иконостаса. Омовение ног апостолам

Восемь икон праздничного ряда иконостаса. Моление о чаше

Слева: Омовение ног апостолам. 1680-е. Москва, Оружейная палата. Справа: Моление о чаше. 1680-е. Москва, Оружейная палата

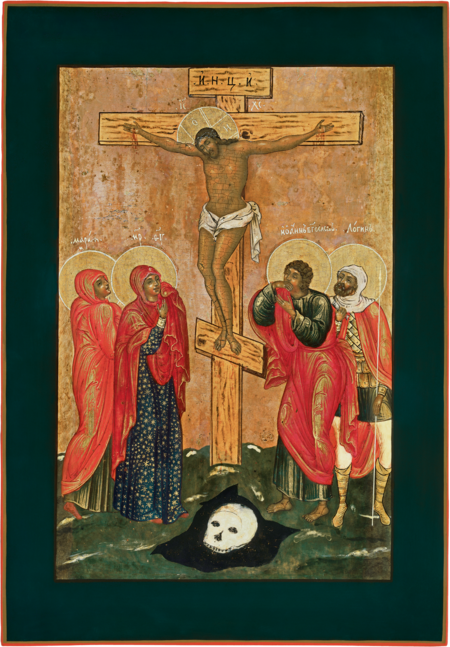

Восемь икон праздничного ряда иконостаса. Распятие

Восемь икон праздничного ряда иконостаса. Вознесение

Слева: Распятие. 1680-е. Москва, Оружейная палата. Справа: Вознесение. 1680-е. Москва, Оружейная палата

Восемь икон праздничного ряда иконостаса.

1680-е. Москва, Оружейная палата. Дерево, левкас, темпера. Вывезены из поселка Хвойная Новгородской области, приобретены в Санкт-Петербурге. Реставрированы В. В. Ковальчуком.

Благовещение. 43,3×32,7 см. Вход в Иерусалим. 44,2×31,5 см. Воскрешение Лазаря. 43,4×30,2 см. Тайная вечеря. 42,8×32 см. Омовение ног апостолам. 42,8×30 см. Моление о чаше. 44×30,2 см. Распятие. 44,6×31 см. Вознесение. 44×33,8 см.

Иконы входили в состав праздничного ряда иконостаса. Программа его отличалась большой оригинальностью, поскольку туда были включены сюжеты страстного цикла, в конце XVII столетия обычно выносившиеся в отдельный ряд, завершавший иконостас. Такое смешение праздничных и страстных сюжетов в рамках праздничного чина встречается в раннее время, но для XVII столетия в целом является архаическим. По-видимому, иконостас находился в небольшом храме, исключавшем возможность устройства в нем дополнительного страстного ряда, но обойтись без этих сюжетов, чрезвычайно популярных в то время, заказчик иконостаса не мог. В иконографии памятников присутствуют как традиционные, так и новаторские черты. В композициях многих из них отразилось влияние западноевропейских гравюр, однако мастера обращались с этими источниками очень свободно, далеко не всегда абсолютно точно следуя образцу. Так, в иконе «Моление о чаше» можно найти явственное сходство с листом на этот сюжет из Библии Пискатора, переданным зеркально, но центральная фигура апостола Иакова изображена совсем иначе. Графические образцы лежат также в основе композиций «Тайная вечеря», «Омовение ног апостолам», «Вознесение», но в весьма вольной интерпретации. Остальные сюжеты представлены в традиционной иконографии, слегка отредактированной в деталях по западному образцу, с более свободной передачей поз и движений. Ряд сцен изображен в интерьере, который трактуется в европейском духе, с использованием форм позднеренессансной архитектуры — разорванных фронтонов, балюстрад, колонок с перехватом, кессонированных потолков. В то же время нельзя не отметить, что воплощение этих форм здесь чрезвычайно лаконично. Прямая перспектива строится довольно непоследовательно, хотя именно композиции в интерьере в составе этого праздничного ряда наиболее грамотны с точки зрения построения глубины пространства.

Сцены, показанные в пейзаже, напротив, совершенно алогичны в своей пространственности. Масштабные соотношения фигур переднего и заднего планов обратные. Так, на иконе «Вход в Иерусалим» Христос на осляти и апостолы, приближенные к зрителю, заметно меньше по размеру, чем выходящие из ворот Иерусалима священники, представленные дальше от зрителя. Художники вообще не стремятся к передаче глубины пространства в этих сценах, высоко поднимая линию горизонта и опрокидывая изображения дальнего плана на переднюю плоскость. Более архаическое выстраивание пейзажного пространства по отношению к интерьерам очень характерно для 1670-х — начала 1680-х годов. Копируя западную гравюру с сюжетом в интерьере, легко было следовать логике ее построения, в то время как пейзаж представлял известную сложность в своей передаче, с которой русские мастера в то время еще не научились справляться. Аналогичный принцип организации композиции в пейзаже можно видеть на иконах страстного ряда иконостаса Смоленского собора Новодевичьего монастыря (ГИМ). Еще более интересна манера передачи в иконах пейзажных фонов. Поскольку иконостас выполнялся, как правило, несколькими мастерами, то в отдельных иконах могла проявляться разница их выучки. Именно это наблюдается на публикуемых иконах. Например, горки на них передаются то традиционными отрогами с лещадками, то новомодными холмиками. На некоторых иконах они охристые, на других зеленые. А в «Воскрешении Лазаря» совмещаются все возможные варианты их изображения. Горки, как и другие элементы пейзажа, написаны в очень обобщенной и живописной манере, уникальной для иконописи того времени. Они переданы цветовыми заливками и проработаны свободными мазками краски в акварельной манере. Наиболее эффектно и в то же время элементарно по приемам письма выполнено дерево на иконе «Вход в Иерусалим». Необычно колористическое решение неба. Оно имеет крайне сложный цвет, с переливающимися от зеленого к малиновому оттенками. Неожиданно огромна голова Адама в основании Голгофы в образе «Распятие». Подобная трактовка вносит экспрессивную ноту в общее художественное решение икон, в то время как фигуры святых и других персонажей исполнены гораздо классичнее по звучанию и сложнее по приемам письма.

Именно изображения персонажей на иконах праздничного ряда не оставляют сомнений в том, что иконостас создан мастерами московской Оружейной палаты. Лики, фигуры, одежды полностью соответствуют художественным нормам, принятым в творчестве придворных иконописцев. Авторы использовали характерные для арсенала царских изографов красочные материалы. Они широко применяли цветные лаки, в том числе для передачи глубины складок, накладывая бакановый малиновый лак по такого же цвета одеждам. Платье Богоматери на всех иконах покрыто мелкими золотыми звездами, что также типично для царских художников, перенявших этот прием у западных мастеров. Активно используется и способ украшения одежд множественными мелкими золотыми мазочками, что создает эффект переливающейся золотой ткани. Замечательно написаны лики. Они выполнены в соответствии с принципами «живоподобия», но в смягченном варианте, который часто встречается в работах иконописцев, вызванных в Москву из других городов. Красочные слои в письме ликов выявлены в своих цветовых качествах — это зеленый санкирь, оранжевая охра, красная подрумянка, сочные белильные блики. Описи ликов проработаны черной краской в чрезвычайно легкой манере, четко прописаны глаза — с радужкой и белком. Такая манера письма встречается, в частности, в работах, которые связывают с творчеством Гурия Никитина. Выражения ликов наделены большой чистотой и обаянием. Особенно показателен в этом плане архангел Гавриил из «Благовещения», повернувшийся на зрителя и прямо смотрящий на него наивным и трогательным взором, что также очень типично для образов, созданных Гурием Никитиным.

Сочетание тщательной проработки и эскизной манеры, так явно обозначенных в рамках одного ряда, представляет собой крайне редкий случай для мастеров Оружейной палаты. Возможно, это связано с тем, что он создан в провинции с участием местных художников. Четкое разделение труда в написании иконостасов — один из типичных методов работы в то время. Соответственно встает вопрос о том, для какого храма мог быть выполнен данный комплекс. Иконы были вывезены из поселка Хвойная Новгородской области, недалеко от которого расположена Синозерская пустынь. Есть все основания связывать комплекс с этим монастырем, пользовавшимся в конце XVII века большим вниманием со стороны царской семьи. В нем имелись царские вклады, а также вклады царского духовника Меркурия Гавриловича, уроженца близлежащей Устюжны Железнопольской. В храмах обители находились произведения царских иконописцев. В частности, в церкви Иоанна Богослова храмовым образом являлась икона работы Тихона Иванова Филатьева, написанная в 1686 году (ЧерМО). Опись Синозерской пустыни, составленная в 1769 году, к сожалению, не содержит перечень сюжетов икон в верхних чинах иконостасов монастырских церквей, что позволило бы удостоверить версию о происхождении комплекса из этой обители. В XVII веке в монастыре выстроили три деревянных храма: соборный Троице-Благовещенский с колокольней (1630–1645, сгорел в 1960), Иоанно-Богословский (1682, сгорел в 1944) и Петро-Павловский (1689, сгорел в 1847). Праздничный ряд церкви Иоанна Богослова сохранился и находится в настоящее время в ЧерМО. По стилю живописи он не может быть отнесен к работам мастеров Оружейной палаты. Есть вероятность, что эти памятники связаны со сгоревшим еще в XIX столетии храмом апостолов Петра и Павла, поскольку известно, что иконы из него были частично спасены и перенесены в другие церкви обители. Не исключено также, что иконы происходили из соборного храма.

Сохранность. Все иконы были грубо опилены по полям. При реставрации врезаны в новые доски, поля и недостающие узкие фрагменты изображения по краям реконструированы. Тонированные вставки по краям авторского изображения. Мелкие вставки по трещине доски на иконах «Моление о чаше» справа, «Вознесение» вверху слева. На иконе «Моление о чаше» старая чинка правее изображения дерева, на иконе «Вход в Иерусалим» — под изображением священников на поземе. Золото на нимбах поновлено. Золотые разделки одежд и орнаменты прописаны по утратам. Черневой рисунок на золотых деталях местами немного усилен. Многочисленные мелкие тонировки по утратам.

Господь Вседержитель (оплечный)

Преподобный Сергий Радонежский

Слева: Господь Вседержитель (оплечный). Последняя четверть XVII века. Спрва: Преподобный Сергий Радонежский. Последняя четверть XVII века

Господь Вседержитель (оплечный)

Последняя четверть XVII века. Центральная Россия. 31,2×26,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.

Краткий оплечный вариант изображения Христа Вседержителя прослеживается в русской иконописной традиции с начала XIV века, причем самые древние сохранившиеся иконы этого типа принадлежат к монументальным храмовым образам. В их числе и находящийся в Успенском соборе Московского Кремля образ, получивший в позднее время в старообрядческой среде название «Ярое око». Под таким же названием, не совсем корректно, определил воспроизводимую здесь икону ее бывший владелец в надписи на обороте. Небольшие образы аналогичной иконографии, предназначавшиеся для домашнего благочестия и нередко являвшиеся средниками трехчастного оплечного Деисуса, известны с более позднего времени и обрели большую популярность в XVI–XVII веках. Икона из данного собрания относится к числу небольших домашних икон. К сожалению, памятник утратил свой первоначальный фон при варварской антикварной реставрации XX века. Судя по незначительным остаткам авторского красочного слоя, можно предполагать, что он был охристым и уже изначально закрывался типичным для XVII века серебряным басменным окладом и венцом.

Лик Христа выполнен в «живоподобном» стиле, сложившемся в конце 1650-х годов в придворной иконописной мастерской при Оружейной палате. В последней четверти XVII века этот стиль вышел за ее пределы и был подхвачен иконописцами ведущих художественных центров, которые дали ему вполне самостоятельную интерпретацию. Лично́е письмо отличается большим профессионализмом и грамотной последовательностью наложения слоев вохрения и разбелки для создания эффекта «живоподобия». При этом в нем присутствует особая мягкость пластики, типичная не столько для столичных мастеров, всегда стремившихся к четкой проработке формы, сколько для поволжских иконописцев. Графичные обобщенные описи лика также указывают на нестоличную выучку художника. Используя популярный в палитре русских иконописцев второй половины XVII века малиновый бакан для хитона, автор не применяет цветные лаки, прочно вошедшие в арсенал столичных и многих региональных мастеров последней четверти столетия, а в разделке одежд использует архаичные приемы. Все это, тем не менее, не исключает возможности написания публикуемой иконы в Москве, но художником, не связанным с деятельностью Оружейной палаты, а потому и более традиционным в своем творчестве. В столице во второй половине XVII века рука об руку трудились художники, прибывшие из разных городов, что способствовало активному обмену и взаимопроникновению местных традиций. Даже несмотря на кардинальное изменение первоначального вида памятника, он производит очень убедительное и сильное впечатление характером самого образа. Лик Христа исполнен мягкости и доброты, пронизан внутренним светом, что полностью соответствует духу времени, тем идеям, которые стремился вложить в свои произведения основоположник «живоподобного» стиля Симон Ушаков.

Сохранность. Доска цельная, первоначально двухковчежная, внешний борт стесан. Оборот также стесан, обе встречные врезные шпонки утрачены. Между шпоночными пазами надпись «Спас ярое око. Приобрел 14. IX — 1983 г. в г. Серпухове». Многочисленные гвоздевые отверстия и остатки гвоздей от крепления утраченного басменного оклада на обрезах и торцах, на лицевой стороне. Небольшие левкасные вставки с рисованным кракелюром на нижнем поле, по периметру лузги, по контуру венца, на фоне. Старая вставка по свечному ожогу внизу. Авторский фон удален до левкаса. Прописи на волосах и одеждах. Мелкие утраты красочного слоя, остатки старого покрытия на гиматии Христа.

Преподобный Сергий Радонежский

Последняя четверть XVII века. Иконописные мастерские Троице-Сергиева монастыря. 31×26,5 см. Дерево, левкас, темпера, золочение. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована М. М. Авдониным.

Небольшие поясные образы самого почитаемого русского святого — преподобного Сергия Радонежского — уже в XVI веке писались в иконописных мастерских при Троице-Сергиевом монастыре как раздаточные, то есть те, которые дарились почетным гостям обители или приобретались ее рядовыми посетителями. Иконография таких образов при всей своей традиционности с течением времени заметно менялась. Импульсом к изменениям было создание авторитетным мастером нового образа преподобного, где его иконографии придавалась иная редакция, или привоз в монастырь вкладной иконы, написанной художником, свободным от следования принятым в монастыре техникам. На иконах преподобного Сергия Радонежского с течением времени менялись жесты рук, сам облик святого — форма его бороды, прически. Неизменным оставалось лишь изображение Новозаветной Троицы в полукруглом небесном сегменте на верхнем поле — знак принадлежности образа Троице-Сергиеву монастырю, основанному изображенным на иконе святым Сергием. Публикуемая икона также относится к числу раздаточных икон монастыря, выполненных работавшими при нем мастерами. Очень точно опознается ее образец — икона, написанная знаменитым изографом Симоном Ушаковым в 1669 году и вложенная в монастырь царским оружейничим Богданом Матвеевичем Хитрово (ГТГ). Иконографически они совпадают во всех деталях. Так, святой представлен с короткими волнистыми волосами, плотно прилегающими к голове. Эта деталь совсем не характерна для изображений Сергия, которого издавна писали с удлиненными пышными волосами. К старому варианту монастырские мастера вернулись уже в начале XVIII века, как и к более традиционным жестам рук святого.

Персты правой руки Сергия сложены по традиции в жест именословного благословения, но ладонь развернута к самому святому. Левой рукой он держит свиток, но прихватывает его сверху, подымая ладонь, так что пальцы ложатся на верхний край свитка. Эти особенности очень показательны, поскольку присутствовали только на иконе Ушакова. Так как форма доски представленной иконы отличается от ушаковской и высота ее меньше, то нижняя часть композиции на ней немного обрезана в сравнении с оригиналом и свиток поместился не целиком. Художник следует не только иконографии, но и стилю Симона Ушакова. Лик святого исполнен в соответствии с принципами «живоподобия». И хотя автор не достиг в своем письме виртуозного уровня царского мастера, он весьма тщательно и грамотно проработал объем в лике. Икона написана не на чистом золоте, а на двойнике (тонкая фольга, накладывающаяся на фон иконы, которая состоит из двух тончайших слоев — нижнего серебряного и верхнего золотого). Использование более дешевого заменителя золота, обладающего практически тем же декоративным эффектом, очень характерно для монастырских мастерских. На полях представлены дополнительные святые — святитель Иоанн Златоуст и мученица Параскева Пятница. Они выполнены в немного иной, более беглой манере, нежели средник, и явно добавлены на уже готовый образ по просьбе заказчика. На обороте иконы имеется владельческая надпись, в которой указано его имя — невотчик (рыбак) Иван Панкратов. Таким образом, Иоанн Златоуст — его тезоименитый святой. Что касается мученицы Параскевы, то ее фигура явно крупнее, и не исключено, что она дописана еще позже, хотя и не намного. Образ был украшен серебряным басменным окладом «с трубами», что предполагает форма его доски с наружным бортом. Подобные оклады имели широкое распространение во второй половине XVII — начале XVIII столетия. Публикуемая небольшая раздаточная икона, точно следующая произведению знаменитого мастера, — живое свидетельство того, что творчество Симона Ушакова в последней четверти XVII века было воспринято не только элитарными кругами русского общества, но и низовыми социальными слоями, а иконы ведущего царского изографа, родоначальника нового направления, служили образцом для более скромных монастырских художников.

Сохранность. Доска двухковчежная, цельная, на обороте две врезные встречные шпонки. Основа покороблена, шпонки подвижны. Слева на обороте доска поедена жуком-древоточцем. По обрезам и торцам многочисленные остатки гвоздей и гвоздевые отверстия от крепления утраченного басменного оклада. На лицевой стороне заделанные гвоздевые отверстия от оклада на полях, по контуру фигуры и нимба. Небольшие сколы по краям, опушь слегка прописана. Выпады цветного лака на изображениях на полях. Многочисленные тонированные утраты двойникового золота на фоне. Тонировки по утратам красочного слоя и золотым разделкам одежд.

Богоматерь Владимирская

Богоматерь Владимирская. Конец XVII века. Москва

Богоматерь Владимирская

Конец XVII века. Москва. 31,1×26,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происходит из Нижнего Новгорода. Реставрирована до поступления в собрание.

Богоматерь Владимирская — один из самых популярных богородичных изводов в русской иконописи с XV века. Наиболее часто он использовался у московских иконописцев, которые создавали подобные произведения как по частным заказам, так и на продажу. В XVII столетии небольшие образы именно этого сюжета массово закупались для государевой образной палаты и для нужд патриарха в иконном ряду. Затем их раздавали гостям, приходившим к царскому или патриаршему двору, а также дарили по случаю крупных церковных праздников. Наделялись ими и прибывшие из других православных земель духовные лица. Многие московские мастера этого времени, включая патриарших, специализировались исключительно на письме Владимирских икон Богородицы. Такая огромная популярность сюжета в столичном искусстве прямо связана с тем, что в городе пребывала самая главная святыня русского государства — древняя Владимирская икона Богоматери, которая считалась защитницей всей страны, и особенно Москвы. Иконографически небольшие Владимирские иконы, массово писавшиеся в Москве в XVII веке, восходят непосредственно к древнему византийскому образу, а не к его почитаемым спискам, созданным в XV столетии. Очень часто на их полях можно встретить дополнительные фигуры святых — небесных покровителей членов семьи заказчика, которые добавлялись по его просьбе. На публикуемой иконе это преподобная Ксения и мученица Татьяна.

Обычно такие произведения сразу украшались серебряными окладами. Оклад, по моде конца XVII века закрывавший только поля и нимбы, был и на этой иконе. Живопись ее ориентирована на манеру, принятую у мастеров Оружейной палаты, но в очень смягченной форме, и подобный консервативный подход типичен для московских иконописцев, работавших вне Оружейной палаты. Они, несмотря на свою включенность в общие стилистические процессы, происходившие в русском иконописании того времени, были более привержены традициям, поскольку не каждое новшество, родившееся в придворной художественной среде, могло найти отклик и спрос у широких слоев городского населения. Лики Богоматери и Младенца написаны «живоподобно», но без форсирования пластики, мягко. Выражение их типично для своего времени — радостное и умилительное. Палеография надписей не подражает греческой, как было принято у придворных мастеров. Наоборот, они утрачивают структурность и превращаются в орнамент — в буквы монограммы Богородицы вводится стилизованный цветочный узор и сама надпись дополняется простенькими цветочными розетками. В иконах, писавшихся на заказчика средней руки, чистое золото, как правило, не использовалось, его заменяли двойником, но охотно применяли излюбленные у царских мастеров цветные лаки. На светло-зеленом фоне иконы присутствует небольшая растяжка по тону, что также позаимствовано из репертуара мастеров Оружейной палаты.

Сохранность. Доска с ковчегом, цельная, покороблена. Обе встречные врезные шпонки на обороте утрачены. Края подтесаны, оборот загрязнен. На обрезах и торцах гвоздевые отверстия и остатки гвоздей с фрагментами холщовой рубашки. На лицевой стороне гвоздевые отверстия на полях, по контуру венцов. Тонированные вставки на нижнем поле, частично с искусственным кракелюром, немного заходящие в поле ковчега. Вставки на верхних углах, на правом поле около изображения мученицы Татьяны. Небольшие вставки с рисованным кракелюром по контуру нимбов на фоне. Мелкие утраты живописи, двойникового золота на нимбах и в разделках одежд. Общая потертость живописи. Тонировки, прописи по обводкам нимбов. Описи ликов местами усилены. Остатки старого покрытия, загрязнения.