Русская иконопись XVIII века из собрания Виктора Бондаренко

Богоматерь Владимирская

Апостол и евангелист Иоанн Богослов в молчании

Слева: Богоматерь Владимирская. Начало XVIII века. Москва, круг Оружейной палаты. Справа: Апостол и евангелист Иоанн Богослов в молчании. Начало XVIII века. Москва, Оружейная палата

Богоматерь Владимирская

Начало XVIII века. Москва, круг Оружейной палаты. 30,7×26 см. Дерево, левкас, темпера. Происходит из Нижнего Новгорода. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Одна из важнейших особенностей произведений жалованных мастеров Оружейной палаты — подчеркнутое внимание к пластической передаче формы, особенно ликов. Если у региональных художников, периодически вызывавшихся в Москву во второй половине XVII века, усвоенные в столице новшества получали вполне оригинальную интерпретацию, часто с уклоном в сторону упрощения рисунка и нарастания декоративного начала, то художники, постоянно служившие при царском дворе, очень последовательно реализовывали в своих работах художественные принципы «живоподобного» письма. «Живоподобие» столичного образца отличает большая сложность исполнения, в основе которого — традиционное многослойное письмо высветляющимися слоями охры. То же качество характерно и для произведений художников начала XVIII столетия, хотя связь их с иконописной мастерской Оружейной палаты стала в это время носить уже чисто формальный характер. Иконописцы работают не столько на царский двор, сколько на себя, создавая иконы на продажу. Небольшая икона Богоматери Владимирской — самого популярного московского сюжета — была написана столичным мастером, связанным в своей профессиональной деятельности с Оружейной палатой. На это прежде всего указывает характер письма ликов. Они выполнены очень пластично, с ярко выраженным контрастом между темными нижними слоями живописи и сильно высветленными верхними, что типично для произведений царских мастеров начала XVIII века. Активная, но нежная подрумянка и розоватые притенения создают ощущение колористического богатства живописи ликов. Палеография надписей подражает греческой, как это было принято в рамках придворной иконописной мастерской, начиная с Симона Ушакова, и неукоснительно соблюдалось и в XVIII столетии. Чистая и звонкая палитра, использование золота наряду с серебром, применение цветных лаков, строгость декоративного решения также соответствуют работам изографов Оружейной палаты, среди которых представленный памятник имеет прямые стилистические аналогии.

Сохранность. Доска без ковчега, цельная, скреплена двумя врезными торцевыми шпонками. На обрезах и торцах гвоздевые отверстия от крепления оклада. На лицевой стороне мелкие тонированные вставки на местах гвоздевых отверстий от оклада — по внутреннему контуру полей, около нимбов. Тонированные потертости и утраты золота на нимбах и в разделках одежд. Мелкие утраты орнамента по краю мафория Богоматери, восполненные при реставрации. Потемнение серебра.

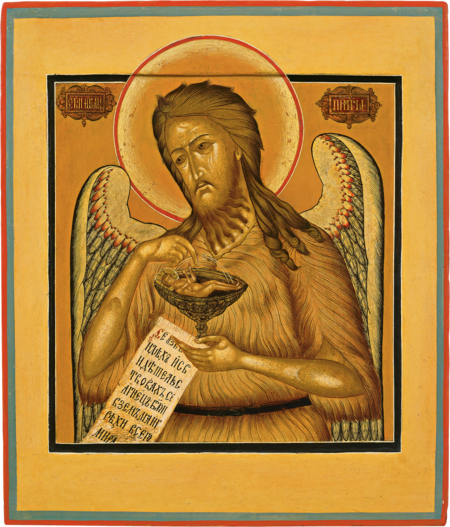

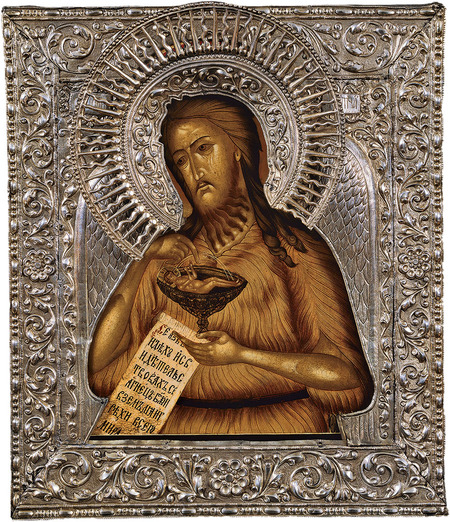

Апостол и евангелист Иоанн Богослов в молчании

Начало XVIII века. Москва, Оружейная палата. 35,5×29,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.

Особая иконография образа апостола и евангелиста Иоанна Богослова «в молчании» появилась и получила распространение во второй половине XVI века. Первоначально это были оплечные изображения Иоанна, подносящего к устам в знак безмолвия один или два пальца правой руки. К концу XVII века этот простой извод начал обретать расширенную редакцию: апостол изображается сидящим, с поколенным обрезом фигуры, постепенно появляются новые атрибуты (Евангелие, чернильница с пером, стол) и персонажи (ангел за плечом, орел — символ евангелиста). Такой «дополненный» вариант изображения часто использовался мастерами Оружейной палаты. Под влиянием западноевропейской иконографии Иоанна Богослова на их иконах нередко изображались прозрачный хрустальный бокал, из которого выползала маленькая змейка, и котел с кипящим маслом. Эти детали связаны с эпизодом жития апостола, когда по приказу императора Домициана он выпил полную чашу с ядом, а после того как яд не принес ему вреда, был ввергнут в котел с кипящим маслом, но и оттуда вышел невредимым.

На публикуемой иконе Иоанн Богослов представлен в точности так, как это было принято на рубеже XVII–XVIII веков. Его левая рука придерживает раскрытое на первых словах Евангелие от Иоанна: «В началh бh слово…» За левым плечом апостола изображен ангел, нашептывающий ему слова Священного Писания. Справа от Иоанна помещен его символ — орел, который, зажав в клюве перо, макает его в стоящую на столе чернильницу. Котел на иконе отсутствует, что объясняется, очевидно, недостатком места, — поскольку икона имеет небольшие размеры, но на столе слева от апостола стоит хрустальный бокал с еле различимой змейкой, живопись которой сильно утрачена. Таким образом, иконографически икона следует типологии, принятой у мастеров Оружейной палаты, хотя фигура апостола представлена более традиционно — не фронтально, а в развороте влево. Характер живописи иконы также не оставляет сомнений в том, что она была написана царским мастером. «Живоподобный» лик апостола выполнен чрезвычайно сложно и пластично. Объем его почти скульптурен за счет сильного контраста притенений и высветлений с активным применением белил. Палитра художника строится на любимых в Оружейной палате цветосочетаниях, притенения складок одежд прописаны цветными лаками, что придает красочному слою ощущение глубины. В щедрой орнаментике одежд использовано одновременно золото и серебро. Золотые разделки зеленого гиматия Иоанна сделаны в живописной манере, что, наряду с характером личного письма, позволяет датировать памятник первыми годами XVIII века.

Сохранность. Доска без ковчега, цельная, с двумя врезными торцевыми шпонками. Гвоздевые отверстия на торцах и обрезах доски от крепления рубашки и оклада. На лицевой стороне обширная вставка с реконструкцией на нижнем поле, заходящая на край изображения. Аналогичная вставка на верхнем поле, заходящая на фон слева и поднятое крыло орла. Менее значительные вставки на фоне справа, на правой руке апостола. Живопись на вставках реконструирована. Потертости живописи. Золото на нимбе сильно потерто и возобновлено. Прописи на разделках одежд ангела. Надпись частично реконструирована, частично прописана по остаткам авторской.

Апостол Андрей Первозванный, со сценами жития

Богоматерь Знамение

Слева: Апостол Андрей Первозванный, со сценами жития. Начало XVIII века. Москва. Справа: Богоматерь Знамение. Начало XVIII века. Ярославль (?)

Апостол Андрей Первозванный, со сценами жития

Начало XVIII века. Москва. 32×27,7 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована М. М. Авдониным.

Апостол Андрей Первозванный (ум. ок. 70) — первый из апостолов, которого призвал к себе Христос после крещения в Иордане, брат апостола Петра. Был рыбаком в Вифсаиде; до призвания Христом — ученик Иоанна Предтечи. После Вознесения Христова и Сошествия Святого Духа апостол Андрей совершил четыре миссионерских путешествия, проповедуя христианство в землях, лежащих к югу, северу и востоку от Черного моря. Последнее путешествие совершил в Византию, обратив ее народ в христианство. Достигнув города Патры Ахайские, был распят на косом кресте. Житие апостола составлено в Византии между 815 и 843 годами Епифанием Монахом, а в X веке оно переработано и расширено Симеоном Метафрастом. На Руси этот текст в конце XI века был переведен и дополнен оригинальным фрагментом — «Словом о приятии крещения Русской землей». В нем говорится, что св. Андрей путешествовал по Днепру и достиг гор, на которых позднее основали Киев, проповедовал там слово Божие и предрек, что в этих местах просияет свет христианской веры. В XVI столетии «киевская» легенда дополнилась «новгородской». Согласно ей, апостол Андрей прошел еще дальше на север, почти до Новгорода, и поставил там крест в районе нынешнего села Грузино. На основании этих легенд, св. Андрей Первозванный особо почитался на Руси. На рубеже XVII–XVIII веков, когда св. Андрей стал почитаться как покровитель русского флота, появляются и житийные иконы апостола.

Большинство таких икон связаны с Москвой и Петербургом и относятся к столичной художественной культуре. Житие апостола представлено на них не в виде традиционной рамы с клеймами, а отдельными немногочисленными сценами на поземе. Как правило, они включали путешествие апостола по морю, водружение креста на киевских горах и мученическую кончину. Примером могут служить столичные иконы 1721 года (ГРМ) и второй четверти XVIII века (ГЭ). Публикуемая икона оказывается одной из самых ранних в этом ряду. Сцены, разворачивающиеся у ног апостола на поземе, автор снабдил пояснительными надписями, которые сохранились только у двух из них. Первый эпизод представлен слева на переднем плане — это путешествие апостола по морю на парусном корабле. Левее и выше изображено водружение креста на высоком берегу Днепра, и, наконец, прямо под свитком в его руках — казнь на косом кресте. Живопись иконы — тонкая и сложная по исполнению, что, наряду с иконографией, говорит о ее московском происхождении. Лик выполнен в точном следовании традициям «живоподобного» письма начала XVIII века с усиленным световым контрастом санкиря и высветлений. Пейзаж написан легко, открытыми мелкими мазками, которые в передаче горок создают своеобразный импрессионистический эффект. Он запечатлен как бы с птичьего полета, что очень типично для московской традиции того времени.

Сохранность. Доска двухковчежная, цельная, скреплена с оборота двумя врезными встречными шпонками. Нижняя шпонка утрачена. На торцах и боковых обрезах многочисленные гвоздевые отверстия и остатки гвоздей от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне залевкашенные гвоздевые отверстия по линии лузги. Сколы древесины по наружному бортику и в углах, восполненные при реставрации. Разновременные тонированные вставки на полях. Небольшие вставки с реконструкцией и рисованным кракелюром на изображении паруса, на горках слева. Более мелкие вставки в районе нимба, на одеждах. Нимб первоначально был золотым, поновлен серебром при старой реставрации. Прописи по утратам краски и золота в разделках одежд.

Богоматерь Знамение

Начало XVIII века. Ярославль (?). 60×45 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Санкт-Петербурге. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Иконография Богоматери Воплощение (Знамение) — одна из наиболее широко распространенных в древнерусской иконописи. Она часто встречается и как самостоятельный сюжет, и как средник пророческого ряда иконостаса. В ее развернутом варианте дополнительно изображались шестикрылые серафим и херувим, которых обычно помещали на фоне вверху по сторонам Богородицы с Младенцем. Как правило, такой вариант применялся на иконах, устанавливавшихся в пророческий ряд иконостаса, но изредка его можно встретить и на небольших образах аналойного размера. В публикуемой иконе также использован развернутый вариант композиции — с красным херувимом и синим серафимом в верхних углах. Несмотря на довольно большие размеры, она не могла входить в пророческий чин, поскольку для нее был сделан серебряный оклад, что предполагает индивидуальное почитание образа в доме или храме. Композиция иконы не совсем обычна — пропорции фигуры Богоматери слегка вытянуты, что придает ее облику тонкость и хрупкость.

Стилистически икона ориентирована на манеру «живоподобного» письма, принятую в иконописной мастерской Оружейной палаты в конце XVII — начале XVIII века, однако отличается рядом особенностей, свидетельствующих о ее нестоличном происхождении. Поскольку оклад, одновременный иконе, был выполнен в Ярославле, можно предполагать, что она написана там же. Участие ярославских иконописцев в крупных работах при дворе в XVII веке способствовало усвоению ими новых стилистических принципов письма, которые в полной мере проявились в Ярославле только на рубеже XVII–XVIII столетий. Несколько облегченная по сравнению с московскими образцами система письма ликов охрами по сероватому санкирю, холодноватого оттенка высветления, довольно сильный румянец в нижней части щек и более простой рисунок черт лика — достаточно типичны для ярославского иконописания начала XVIII века. Несколько необычный формат иконы, наличие оклада говорят о том, что, скорее всего, она является списком с какого-то чтимого образа. Данную версию подтверждает еще одна происходящая из Ярославля икона Богоматери Знамение в окладе, хранящаяся в частном собрании и близкая публикуемому памятнику своими размерами (54×42 см) и иконографией, отличаясь единственной деталью — державой в руке Младенца. Стилистически эта икона относится к той линии ярославского иконописания первой трети XVIII века, которую характеризует ориентация на костромскую художественную традицию, в то время как представленный здесь памятник более точно следует московской. Известно, что в Ярославле имелась своя чтимая икона Богоматери Знамение, которая находилась на восточной стороне Власьевской башни, служившей въездными воротами в Земляной город. Икона была написана прямо на стене сразу после возведения башни в 1660 году. На образе присутствовали изображения серафима и херувима, как это видно в его воспроизведении на иконе «Святые князья Федор, Давид и Константин, Василий и Константин Ярославские и преподобный Александр Свирский в молении образу Богоматери Знамение» рубежа XVII–XVIII веков (ЯХМ). Весьма вероятно, что воспроизводимая здесь икона восходит именно к этому образу.

Сохранность. Доска без ковчега, из двух частей, скреплена двумя врезными торцевыми шпонками. На лицевой стороне многочисленные мелкие тонированные вставки на местах гвоздевых отверстий от крепления оклада (контуры фигур, венцы, углы и контуры полей). Утраты и потертости краски на одеждах внизу, на рукаве Младенца слева. Потертости двойникового золота и золотых разделок одежд, надписей.

Богоматерь Тихвинская (Югская?)

Богоматерь Тихвинская

Слева: Богоматерь Тихвинская (Югская?). Начало XVIII века. Центральная Россия. Справа: Богоматерь тихвинская. Начало XVIII века. Центральная Россия

Богоматерь Тихвинская (Югская?)

Начало XVIII века. Центральная Россия. 106,8×84,1 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание.

Икона в целом следует иконографии чудотворного образа Богоматери Тихвинской, но не является точным списком с него. Ее размеры не соответствуют размерам прославленной иконы, а изображение Младенца заметно отступает от образца. Так, он показан сидящим абсолютно ровно, с прямой спиной; колено левой ноги поднято значительно выше, соответственно приподнята и обращенная на зрителя стопа правой. Голова Младенца уменьшена в размерах относительно оригинала, а в правом нижнем углу под рукой Богоматери виден край и испод ее мафория.

Все эти признаки указывают на то, что икона создана, скорее всего, как увеличенный список чудотворного образа Богоматери Югской, прославившейся в Дорофеевой пустыни под Рыбинском. Образ был принесен в 1615 году в родные края преподобным Дорофеем, уроженцем села Нижне-Никульское близ Рыбинска, из Псково-Печерского монастыря, где он монашествовал. Согласно Сказанию об иконе, составленному в XVIII веке на основе монастырского летописца, после остановки Дорофея в пути на ночлег на берегу реки Юги икона не захотела сойти с дерева, на которое он ее поставил. На этом месте была основана Югская пустынь, затопленная в 1941 году при строительстве Рыбинского водохранилища. Чудотворный образ не сохранился, но по поздним копиям с него известно, что он относился к типу Богоматери Тихвинской и имел те особенности, которые присутствуют на публикуемой иконе. В таком случае она является самым ранним из сохранившихся списков с Югской иконы. Образ написан в «живоподобном» стиле, старательно следующем столичным образцам. В то же время недостаточно выраженная пластика, использование более доступных красочных материалов, упрощенный рисунок картушей с монограммами говорят о том, что он создан в провинции. Среди произведений, выполненных в Рыбной слободе в конце XVII — начале XVIII века, памятник не находит стилистических аналогий, выделяясь гораздо большим профессионализмом исполнения. Очевидно, что его автор происходил из художественного центра, близкого к Москве и ориентировавшегося на ее традиции.

Сохранность. Доска без ковчега, из четырех частей. Обе врезные встречные шпонки на обороте утрачены. Доска была стесана на половину толщины над верхней и под нижней шпонками, а также по боковым краям. Утраты надставлены многочисленными фрагментами древесины. Центральный стык скреплен шпонкой «ласточкин хвост». На лицевой стороне на новых частях доски подведен новый левкас. Вертикальные трещины грунта по стыкам досок. Гвоздевые отверстия на нимбах от крепления утраченных венцов, частично заделанные. Вставка с реконструкцией живописи по центральному стыку, проходящая по лику Богородицы. Тонировки по утратам на лике Младенца, прописи по контуру Его волос. На правом картуше сильная потертость двойникового золота и выпады левкаса до паволоки. Утраты золотых и серебряных разделок одежд. Многочисленные утраты и тонировки по утратам на одеждах. Прописи на фоне.

Богоматерь Тихвинская

Начало XVIII века. Центральная Россия. 31,3×28 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Ярославля. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Небольшая икона Богоматери Тихвинской, традиционная по своей иконографии, относится к многочисленным спискам с широко почитавшегося в России чудотворного образа. Подобные списки предназначались для домашнего бытования и частной молитвы. Икона первоначально имела оклад, который, судя по оставшимся следам гвоздевых отверстий, закрывал только поля и дополнялся отдельно крепившимися венцами. Форма доски с наружным выпуклым бортиком предполагала популярный во второй половине XVII — начале XVIII века оклад «с трубами».

Икона написана в «живоподобном» стиле, который на рубеже XVII–XVIII веков широко разошелся по провинции и был усвоен мастерами многих региональных центров. Художник дает свою интерпретацию столичной манере, в чем-то упрощая, а в чем-то форсируя ее основные черты. Лики выполнены с минимальным количеством наложенных красочных слоев, причем каждый из них (санкирь, вохрение, белила, подрумянка) усилен в своем цветовом качестве, а рисунок черт заметно акцентирован. Такие решения можно встретить в разных провинциальных центрах этого времени, в частности в ростовских землях. Цветовая палитра мастера небогата; очевидно, у него не было возможности обеспечить себя дорогими и редкими пигментами. Тем не менее, он использует цветной малиновый лак в отдельных деталях и в притинках одежд, чем показывает свое знание особенностей техники письма столичных художников. Хотя малиновые картуши с монограммами предельно просты по форме, мастер использует активную орнаментику в одеждах Богородицы, придавая иконе явственное декоративное звучание. А теплота и трогательная чистота образов в полной мере искупают непритязательность художественной манеры автора иконы.

Сохранность. Доска двухковчежная, цельная, немного покоробленная. Две врезные встречные шпонки на обороте утрачены. Многочисленные гвоздевые отверстия на торцах и обрезах от утраченного оклада, а также на лицевой стороне в районе лузги (залевкашены и тонированы). Сколы древесины по бортику доски внизу. Обширные утраты левкаса на нижнем поле, менее значительные по боковым краям. Вставка с реконструкцией живописи в нижней части ковчега справа; по вставке на левой ножке Младенца и пальцах левой руки Богоматери выполнен рисованный кракелюр. Небольшие вставки на нимбах по местам крепления утраченного венца. Потертости и утраты двойникового золота на нимбах. Тонировки твореным золотом на нимбах и по разделкам одежд. Опушь и лузга прописаны. Слева на поле и фоне оставлен фрагмент с послойным снятием покрытия и записи.

Богоматерь Живоносный источник

Царь царем

Слева: Богоматерь Живоносный источник. Первая треть XVIII века. Центральная Россия Справа: Царь царем. 1722 год. Череповец

Богоматерь Живоносный источник

Первая треть XVIII века. Центральная Россия. 136,5×78,5 см. Дерево, левкас, темпера, золочение, серебрение. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Иконография Богоматери Живоносного источника сложилась в византийском искусстве в связи с прославлением расположенного близ Константинополя целебного источника. По преданию, он был найден еще в V веке Львом Макеллом, который, став императором, выстроил над ним храм, где произошли многочисленные исцеления. В XIV веке историю чуда обретения источника изложил в особом Сказании византийский церковный историк Никифор Каллист, тогда же был установлен день его празднования — пятница Светлой седмицы, и разработана иконография. Поскольку в храме над самим источником находился мозаический образ Богородицы, то на изображениях Живоносного источника представляли сидящую в чаше Богоматерь с Младенцем Христом на руках. Эта иконография довольно рано стала известна на Руси, но долгое время никакого развития не получала, хотя эпизодически о ней вспоминали на рубеже XVI–XVII веков. Ее распространение началось только после реформ патриарха Никона, когда в состав богослужебных книг (Цветная Триодь) по греческому образцу вошли Служба Живоносному источнику и Сказание о нем. Уже в 1670-е годы мастерами Оружейной палаты было написано несколько икон на этот сюжет. Тем не менее, до начала XVIII века она использовалась за редким исключением только царскими мастерами. В Новое время данная иконография вышла за рамки столичного искусства, но встречается нечасто. Богословское содержание иконографии значительно шире, чем отражение почитания целебного источника: Богоматерь олицетворяет здесь новозаветную Церковь, дающую верным «воду спасения» — своего сына как источник бесконечной милости человечеству и как океан благодати.

К тому времени, когда эта иконография вновь пришла в русскую иконопись, в греческой традиции она уже имела расширенную композицию, включавшую в себя ангелов по сторонам Богоматери, а также бассейн, куда стекает вода из чаши и вокруг которого располагаются толпы больных и страждущих — святители, монахи, благоверные царицы. Пришедшие к источнику пьют из него воду, омывают свои лица и наполняют водой сосуды. Все представленные здесь персонажи иллюстрируют конкретные чудеса, произошедшие от источника, каждая из таких сцен сопровождается пояснительной надписью. Всего на публикуемой иконе показано 14 чудес. Живопись иконы отличается крайне интересным сочетанием столичных и провинциальных черт. Она создана в манере, очень близкой той, в которой работали мастера московской Оружейной палаты. Наиболее качественным в ней является личное письмо, выполненное по всем правилам «живоподобия», с прекрасной пластической передачей объема и тщательной проработкой рисунка. В иконе использованы золото и серебро, что также характеризует произведение как созданное московским мастером, близким Оружейной палате. В то же время в доличном письме — изображении одежд, пейзажа, бассейна и т. п., присутствует заметная упрощенность. Художник применяет типичные для Москвы пигменты, но использует их чрезвычайно бережно. Так, малиновый бакан, которым написан мафорий Богоматери, одежды ангелов и некоторых страждущих, у него весьма сильно выбелен. Чувствуется и композиционный дисбаланс — фигура Богоматери слишком велика по отношению к страждущим, из-за чего композиция в целом кажется несколько неустойчивой. Все эти особенности не позволяют связать произведение с московской художественной традицией напрямую. Возможно, икону писали два мастера, один из которых имел хорошую столичную выучку, а второй сохранял навыки провинциальной художественной среды. С другой стороны, традиции Оружейной палаты в начале XVIII века уже вышли за пределы Москвы, благодаря возвращению в провинцию работавших в ней мастеров, и были достаточно точно восприняты, хотя и в слегка упрощенном виде, в целом ряде провинциальных художественных центров.

Сохранность. Доска без ковчега, из двух частей, на обороте две врезные сквозные шпонки. Обе шпонки подтесаны. Доска была опилена по боковым и нижнему краям, надставлена новыми планками до первоначальных размеров. На лицевой стороне тонированные левкасные вставки на надставленных частях доски, в области нимбов Богоматери и Младенца (в местах крепления утраченных венцов). Потертости и утраты золота на фоне и серебра на чаше и крыльях ангелов, тонированные при реставрации. Черневой рисунок на серебряных деталях усилен и местами восстановлен. Тонировки по утратам.

Царь царем

1722 год. Иван Никифоров Уланов, Череповец. 110,2×50,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована до поступления в собрание, реставрация завершена В. В. Ковальчуком.

Иконография Христа «Царь царем», основанная на текстах XIV и XIX глав Апокалипсиса, появилась в русской иконописи в 1670-х годах под западным влиянием. Наиболее ранний известный ее пример — небольшая икона мастера Оружейной палаты Ивана Максимова, выполненная им в 1677 году по заказу Анны Строгановой для церкви Похвалы Богоматери в селе Орёл в Пермском Усолье (ПГХГ). Начало широкому распространению этого извода в русской иконописи положил большой образ из местного ряда иконостаса Архангельского собора Московского Кремля, созданный царскими мастерами в 1678–1680 годах и послуживший основным образцом для последующих реплик (ГИКМЗМК). Согласно тексту Апокалипсиса, Христос должен был изображаться в облаках, в красных (обагренных кровью) одеждах, с несколькими венцами на голове, с железным жезлом и исходящим от уст острым мечом: «И вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому… Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много венцов… Он был облачен в одежду, обагренную кровью… Из уст Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным… На одежде Его и на бедре написано имя „Царь царей и Господь господствующих“.

В силу выраженного «латинства» иконография «Царь царем» первоначально пользовалась популярностью только у изографов иконописной мастерской Оружейной палаты, но изредка встречалась и у провинциальных иконописцев, ориентированных на царских мастеров. При этом в их работах нередко отсутствовало изображение исходящего от уст Христа меча. В XVIII столетии иконография постепенно распространилась и в провинции. Икона Ивана Никифорова Уланова воспроизводит слегка сокращенный вариант иконографии «Царь царем», где акцент с мистического видения Судии переносится на царственное достоинство Христа. В соответствии с текстом Апокалипсиса, его узорчатые золотые одежды имеют красный оттенок, в правой руке жезл. Исходящий от уст меч отсутствует, но есть держава в левой руке, а многочастный венец заменен императорской короной. От описания Апокалипсиса осталось также изображение облаков, клубящихся под престолом. В общих чертах мастер ориентируется на столичную манеру письма, но воплощает ее в сугубо провинциальной редакции — пропорции тела меняются, оно становится коренастым, фигура уплощается, пластика лика ослабевает и дополняется графической проработкой. В то же время художник широко использует цветные лаки, прочно вошедшие в начале XVIII столетия в арсенал художественных средств не только московских, но и провинциальных иконописцев. Об авторе иконы — Иване Никифорове Уланове — практически ничего не известно. Он не доводился родственником известным царским иконописцам Кириллу и Василию Ивановым Улановым, но, возможно, состоял в родстве с холуйскими мастерами, носившими ту же фамилию. Из надписи на иконе следует, что в 1722 году он был иконописцем Воскресенского монастыря в Череповце. Икона писалась для местного ряда иконостаса, для постановки рядом с Царскими вратами. Судя по размерам образа, это был небольшой деревянный сельский храм. Автор указал в подписи название села, но, к сожалению, на этой части автографа произошел выпад грунта. Скорее всего, икона пережила пожар и была спасена из огня, о чем свидетельствует застаревшая копоть на ее обороте.

Сохранность. Доска без ковчега, из двух частей, с оборота скреплена двумя врезными сквозными узкими шпонками. Стык досок реставрировался, дополнительно укреплен двумя «ласточкиными хвостами» над верхней и под нижней шпонкой. На обороте следы копоти. Боковые края доски опилены при подгонке в новое гнездо. На лицевой стороне грунтовая трещина по стыку досок справа. Тонированные вставки на нижнем поле. Сколы по краям, опушь прописана. Многочисленные тонированные утраты красочного слоя и мелкие прописи. Изображение Христа Вседержителя на панагии восстановлено по остаткам.

Благовещение

Святители Модест Иерусалимский и Власий Севастийский, мученики Флор и Лавр, с житием святителей

Слева: Благовещение. Конец XVII в. Вологодские земли. Справа: Святители Модест Иерусалимский и Власий Севастийский, мученики Флор и Лавр, с житием святителей. Начало XVIII в. Ярославское Заволжье

Благовещение

Конец XVII века. Вологодские земли. 102,7×50 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Ярославской области. Реставрирована до поступления в собрание.

Композиция иконы восходит к древней схеме, воплощенной в так называемом «Устюжском» Благовещении, для которого характерно ростовое изображение архангела Гавриила и Богородицы. Автор публикуемого памятника в деталях уже заметно отошел от древнего образца: сцена помещена в интерьере, вверху в облаках Господь Саваоф посылает архангела к Марии, на ее лоне нет характерного для древнего извода символического изображения Младенца, как бы входящего в нее и иллюстрирующего догмат о непорочном зачатии. Несмотря на то, что иконография Благовещения в русской иконописи к XVII веку была уже очень разнообразной, художник выбрал самый архаичный вариант, что, по-видимому, связано с местными иконографическими традициями, поскольку на русском Севере этот извод встречается очень часто.

По краям иконы, как будто на ее полях, представлены шесть дополнительных святых. Слева — преподобный Сергий Радонежский, святой целитель Косма и преподобная Феодора. Справа — преподобный Дионисий Глушицкий, святой целитель Дамиан и мученица Анастасия. Такое обилие дополнительных фигур, как и принцип их размещения, очень нетипичны для больших храмовых икон, но характерны для домашних образов малого размера. По-видимому, художник подражал здесь маленьким иконам, следуя в этом воле заказчицы. Ее плохо сохранившееся в надписи имя легко реконструируется благодаря присутствию на иконе преподобной Феодоры — тезоименитой святой. К числу домашних святых относится, очевидно, и мученица Анастасия. Изображение святых Космы и Дамиана обусловлено их «врачебной» специализацией как святых помощников. Образ преподобного Дионисия Глушицкого позволяет связать создание памятника с местами, находящимися в окрестностях Сосновецкого Глушицкого монастыря на реке Глушице в вологодских землях. Не исключено, что икона была вложена в один из монастырских храмов. Стиль живописи иконы типичен для северной русской провинции. Цветовая гамма светлая, построена на сочетании красных и зеленых тонов, дополненных двойниковым золотом, имеющим холодноватый оттенок. Мастер пытался доступными средствами имитировать приемы из арсенала городских художников. Например, он работал по золоту цветными лаками, однако использовать дорогие малиновый бакан и зеленую ярь-медянку ему было затруднительно. Поэтому он бережно использовал бакан, жидко его разводя, а ярь-медянку имитировал зеленым земляным пигментом. Весьма выразительно написаны лики — округлые, с усиленными контурной обводкой по векам глазами. Художник старался следовать «живоподобному» стилю, с образцами которого он, очевидно, был знаком. Складки одежд проработаны динамичными белильными разделками. Несмотря на скромность художественных средств, провинциальный мастер создал убедительный образ, исполненный большой чистоты и обаяния.

Сохранность. Доска с ковчегом, из двух частей. На обороте две врезные сквозные шпонки. Доски покоробились и разошлись по стыку. Стык замастикован, скреплен при реставрации двумя «ласточкиными хвостами». На торцах по стыку врезаны деревянные бруски. Единичные гвоздевые отверстия на торцах и обрезах. На лицевой стороне узкая тонированная вставка по стыку. Обширная тонированная вставка на нижнем поле, заходящая в поле ковчега. Вставки на местах крепления утраченных венцов архангела и Богоматери. Небольшие вставки по краям. Тонированные утраты и потертости двойникового золота.

Святители Модест Иерусалимский и Власий Севастийский, мученики Флор и Лавр, с житием святителей

Начало XVIII века. Ярославское Заволжье. 75×91,5 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Ярославля. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

На иконе представлен пантеон святых, почитавшихся на Руси, особенно в крестьянской среде, в качестве покровителей скотоводов. По-видимому, она создавалась как храмовый образ для сельской деревянной церкви, посвященной кому‑то из представленных художником святых помощников. Святитель Модест, патриарх Иерусалимский (ум. 634) — уроженец Севастии Каппадокийской в Малой Азии. Был настоятелем обители преподобного Феодосия Великого, основателя общежительного монашества в Палестине. Во время нападения на Сирию и Палестину персидского царя Хозроя II, когда патриарх Иерусалимский Захария был захвачен в плен, св. Модест управлял Палестинской Церковью. При нем останки избиенных христиан погребли в обители святого Саввы Освященного и восстановили храм Гроба Господня в Иерусалиме. По кончине патриарха Захарии, вернувшегося через четырнадцать лет из плена, св. Модест был возведен на патриаршую кафедру и скончался в глубокой старости. Как покровитель скотоводов стал почитаться сравнительно поздно, на рубеже XVII–XVIII веков, потеснив издавна чтившегося в этом качестве святителя Спиридона Тримифунтского. В народной иконе этого времени его часто изображали со сценой спасения от змея скота, помещавшейся внизу на поземе. Особым указом Священного Синода было запрещено изображать св. Модеста со скотом — такие иконы изымались из храмов как неканоничные. Тем не менее, их сохранилось достаточно много, особенно на Севере. В народной интерпретации нередко имя святого писалось как «Медост».

Священномученик Власий (ум. ок. 316), епископ города Севастии в Каппадокии, напротив, почитался на Руси как помощник скотоводов с самых древнейших времен на основании некоторых сюжетов его жития; кроме того, имя святого созвучно с именем древнеславянского языческого «скотьего» бога Велеса. В юности Власий был пастухом, во время гонений на христиан скрывался в пустынном месте на горе Аргос, где лечил зверей. Принял мученическую кончину при императоре Ликинии. Мощи святого хранились в храмах Константинополя, затем их частицы разошлись по всему миру. На Руси особым почитанием пользовался в Новгороде и северных землях, поскольку скотоводство было там основным занятием крестьянства. Изображения Власия встречаются в русском искусстве с XII века. В XVIII столетии почитание святого полностью уходит в народную среду, где он считался покровителем не только крупного рогатого скота, но и свиней: в одном из эпизодов жития волк, утащивший у вдовицы единственного поросенка, по молитве святого вернул его обратно. Мученики Флор и Лавр (II век) — братья-близнецы, жившие в Византии, затем в Иллирии, ученики двух христиан-каменотесов. Строя храм Геракла по повелению царя, они исцелили сына жреца, который вместе с отцом уверовал во Христа. После окончания постройки храма братья и обращенные в христианство строители свергли в нем идолов, за что были казнены. Флор и Лавр почитались на Руси как покровители коневодов, что нашло отражение в популярной иконографии «Чудо архангела Михаила о Флоре и Лавре», литературный источник которой до сих пор не выявлен. На таких иконах святые предстают перед архангелом, вручающим им поводья коней.

Мастер счел нужным ввести в икону также и клейма житий святителей Модеста и Власия, поместив их двумя рядами вверху и внизу композиции, что в целом очень необычно для русских житийных икон. Повествование в обоих циклах очень краткое. В житии Модеста художник ограничился изображением сцен, связанных с детством святителя и историей его родителей. Цикл клейм, посвященный Власию, носит более полный характер, представляя ключевые эпизоды его жития. Икона создана народным мастером, тесно связанным с крестьянской средой, о чем говорит не только ее сюжет, но и стиль живописи. В то же время в характерной для подобных произведений небогатой цветовой гамме, где преобладают охра, глауконит и сурик, активно звучит синий цвет, редко использовавшийся в это время. Фигуры святых имеют вытянутые пропорции, что также не совсем характерно для народной иконы, где фигуры, как правило, довольно коренасты. В отдельных деталях художник соединяет традиционную и новую трактовку форм. Например, горки он передает то привычными лещадками, то холмиками, пришедшими в русскую иконопись в последней четверти XVII века. Лики святых соединяют элементы «живоподобия» с традиционными приемами письма. При всей сдержанности художественных приемов образ не лишен столь важного качества народной иконы, как декоративность. Там, где это допустимо, мастер активно использует орнаменты в одеждах, и даже элементы пейзажа и архитектуры превращаются у него в своеобразный орнамент.

Сохранность. Доска с ковчегом; составлена из двух частей и надставлена слева, сверху наложена перекладина. Доски расходились с выпадами левкаса по стыкам. На лицевой стороне вставки с реконструкцией по стыкам, на одеждах Флора и Модеста, в правом нижнем углу средника, на нижнем поле, вверху на левом поле (заходит на первое клеймо), на поземах в третьем и четвертом клеймах нижнего ряда. Реконструкция утраченных ликов в первом (мать Модеста и служанка) и втором (слуга слева и отец Модеста) клеймах верхнего ряда. Надписи ко второму и третьему клеймам нижнего ряда не сохранились, надпись к пятому клейму сохранилась фрагментарно. Сильная потертость двойникового золота. Тонировки по утратам по всей поверхности. На правом и левом поле оставлены фрагменты старого покрытия и слоев записей.

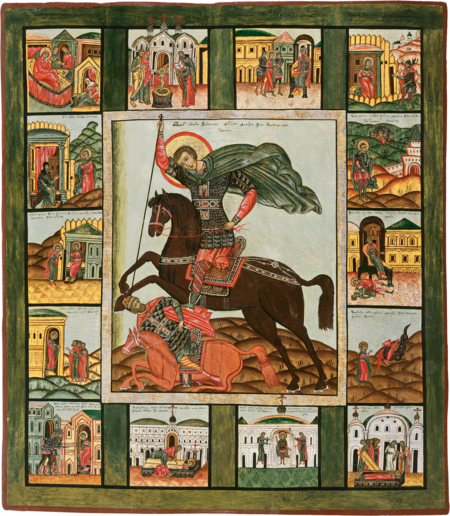

Великомученик Димитрий Солунский, в житии

Воскресение — Сошествие во ад

Слева: Великомученик Димитрий Солунский, в житии. Первая четверть XVIII века. Север. Справа: Воскресение — Сошествие во ад. Первая четверть XVIII века. Север

Великомученик Димитрий Солунский, в житии

Первая четверть XVIII века. Север. 106,5×94,5 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована М. Г. Степановым и О. В. Воробьевой.

Великомученик Димитрий Солунский (ум. ок. 306) — один из наиболее чтимых святых в православном мире, грек благородного происхождения и проконсул Ахайи. Проповедовал христианство в родном городе Фессалоники (Солуни). Когда в город прибыл римский император Максимиан, св. Димитрий был арестован перед началом гладиаторских боев. Нестор, друг и ученик св. Димитрия, вызвался сразиться с любимцем императора гладиатором Лием и в бою убил его. Нестор был обезглавлен, а св. Димитрий исколот копьями. Тело великомученика погребли на месте его убийства. У могилы св. Димитрия совершилось много чудес и знамений. По житию святого известны чудеса о его покровительстве и помощи Фессалоникам: неоднократно при грозившей городу опасности он являлся на коне в боевом вооружении, чтобы помочь жителям. Одно из таких явлений, когда св. Димитрий сразил копьем осаждавшего Фессалоники царя Калояна, получило особую иконографию, известную как «Чудо св. Димитрия». Святой пользовался большой популярностью в Византии и Древней Руси, вследствие чего его изображения получили широкое распространение. Житийные иконы св. Димитрия известны с XVI века. В их среднике иногда помещали не ростовое изображение великомученика, а «Чудо св. Димитрия», как и на представляемой иконе. Она была написана народным мастером, поэтому, как это часто бывает в подобных иконах, порядок житийных клейм в ней нарушен. Так, клеймо 9, где св. Димитрий научает жителей Солуни христианской вере, должно быть четвертым. После заточения святого (клеймо 4) вклиниваются два посмертных чуда (клейма 5–6), нарушающие хронологию повествования. Клеймо 14 должно следовать за одиннадцатым, предваряя посмертные чудеса. Тему защиты св. Димитрием родного города от врагов художник акцентировал не только в среднике, но и введением дополнительного сюжета в житийный цикл (клеймо 6).

Как это нередко бывало у народных мастеров, не слишком хорошо знавших житие изображаемого святого и вольно его интерпретировавших, в клеймах присутствуют очевидные ошибки. Например, чудо со скорпионом, которого св. Димитрий убил в темнице, переистолковано как чудо о змие (клеймо 10) — очевидно, не без влияния жития другого великомученика и воина — Георгия Победоносца. Редчайший сюжет — чудо о епископе Киприане (клеймо 5), который следовал из Африки в Константинополь, но был захвачен в рабство славянскими племенами. Из плена его вызволил св. Димитрий, приведший епископа в Фессалоники. По возвращении в Африку Киприан выстроил посвященный св. Димитрию храм, в котором местные жители лечились от укусов скорпионов с помощью масла из лампады от иконы святого. По-видимому, мастер включил данный сюжет потому, что видел в нем основание почитать св. Димитрия как защитника от ядовитых укусов, что было очень важно для крестьян, занимавшихся скотоводством. Не случайно эта сцена вторгается в хронологию житийного повествования и помещена на видном месте, а за ней следует упомянутое чудо о скорпионе-змие. Совершенно уникален сюжет клейма 12, литературный источник которого не ясен, — о воровавших свечи у гроба святого. Очевидно, он был выбран иконописцем в назидательных целях. Если наивная образность иконы полностью соответствует народным представлениям о добре и зле, то ее художественный язык — непритязательной эстетике народной иконописи. При общем композиционном лаконизме мастер не забывает о деталях — например, выписывает подковы на конях Димитрия и Калояна. В его палитре всего несколько красок, но с огромным удовольствием он выводит узоры на одеждах и конской упряжи. Количество персонажей в клеймах максимально сокращено, а пространство сведено к плоскости переднего плана. В то же время мастер демонстрирует знание столичных приемов в письме горок холмиками и полов, выложенных плитами «в шахмат», а на фоне средника слева даже пытается дать притенение более темной краской. При этом морду коня он умудряется передать одновременно и в фас и в профиль, следуя в этом странном решении иконописной традиции давать об изображаемом предмете наиболее полное представление. Эти незатейливые и всегда очень неожиданные детали придают народной иконе ни с чем не сравнимое обаяние и в полной мере искупают недостаток «ученых» знаний ее авторов.

Сохранность. Доска хвойной породы дерева, без ковчега, из четырех частей, скреплена с оборота двумя врезными сквозными шпонками. Шпонки заменены. Доски основы проклеены, трещины на обороте зачинены. На торцах следы гвоздевого крепления утраченного оклада. На лицевой стороне вставки с реконструкцией живописи по стыкам, на нижнем поле с заходом на часть изображения клейм нижнего ряда. Тонировки и прописи по утратам по всей поверхности. Реставрационные прописи твореным золотом и серебром по утратам на одеждах и фоне.

Воскресение — Сошествие во ад

Первая четверть XVIII века. Север. 32,8×8,7 см. Дерево, левкас, темпера. Привезена из Ярославля. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

В конце XVI века под влиянием западных изобразительных источников в традиционную иконографию праздника Воскресения Христова как Сошествия во ад была включена сцена Восстания Христа от гроба. Таким образом, символическая трактовка Воскресения, акцентирующая внимание на искупительной жертве Спасителя, дополнилась изображением самого события. Одновременно добавились сцены битвы ангелов с Сатаной и шествия праведных в рай. Ближе к середине XVII века такая композиция обрела завершенную форму: Восстание от гроба, обычно помещавшееся в правом нижнем углу, заняло одно из центральных мест, обе сцены стали писаться друг над другом, причем Сошествие во ад переместилось вниз, а диагонали шествия ангелов в ад и праведных в рай стали объединять их в единое композиционное целое. Выработка нового варианта иконографии была связана, по всей видимости, с поволжскими мастерами, в Москве он встречается очень редко.

Эта изобразительная формула могла свободно дополняться и другими сценами, сюжетно связанными с Воскресением. Как правило, их охотно использовали в больших храмовых образах, в маленьких же иконах такие решения встречаются нечасто. В основном, мастера ограничивались кратким вариантом иконографии, как на публикуемом памятнике. Повествование здесь начинается от фигуры восставшего из гроба Христа в верхней части композиции. Христос попирает ногой откатившийся от гроба камень, справа спят сторожащие гробницу воины. Слева от Спасителя ангелы начинают свое шествие к адским вратам, где завязывается битва с бесами. В левом нижнем углу показана красная раскрытая пасть Левиафана. Здесь же Христос, спустившийся в ад, отворяя адские врата, выводит из него праведных, и они идут вверх к воротам рая, где стоит благоразумный разбойник. Выше, уже в раю, он представлен еще два раза — беседующим с Иоанном Предтечей и апостолом Петром, а также встречаемым пророками Илией и Енохом. Первая из этих сцен, в которой разбойник встречает в раю шествие праведников, связана с традициями начала XVII века; она изображалась, когда этот вариант иконографии еще находился в стадии становления. После того как композиция окончательно сложилась, сцена становится архаичной и бытует только в периферийных, главным образом северных памятниках. Публикуемая икона также связана с художественными традициями Русского Севера конца XVII — начала XVIII века. Сплошное двойниковое золочение полей и фона, очень светлый колорит, сильная разбелка личного письма типичны для многих памятников этого региона. Сложное устройство доски, совмещающее торцевые и оборотные шпонки, является признаком раннего XVIII века, когда в локальных иконописных центрах опытным путем вырабатывалась собственная система изготовления иконной основы. Возможно, памятник связан с культурой поморского региона, и его стилистика отчасти предвосхищает дальнейшее развитие местной традиции в XVIII столетии.

Сохранность. Доска двухковчежная, цельная, скреплена двумя врезными торцевыми и одной врезной оборотной шпонками. На обороте многочисленные процарапанные надписи, свидетельствующие о поновлении образа в XIX веке. На обрезах и торцах остатки гвоздей. На лицевой стороне сильная потертость и утраты золота фона и полей. Утраты затонированы. Опушь, разгранка по лузге, обводки нимбов, монограммы Христа написаны заново. Ошибочно выполнены крещатые нимбы на изображениях благоразумного разбойника, так же как и монограмма Христа рядом с ним. Тонированные утраты золота в разделках одежд, мандорл и на нимбах. Авторская надпись на верхнем поле сохранилась фрагментарно. Сильные потертости авторской живописи, тексты на свитках прописаны.

Богоматерь Молченская (в окладе)

Мученик Мамант

Слева: Богоматерь Молченская (в окладе). Вторая четверть XVIII века. Путивль, Софрониева пустынь (?). Справа: Мученик Мамант. 1742. Москва (?)

Богоматерь Молченская (в окладе)

Икона — вторая четверть XVIII века. Путивль, Софрониева пустынь (?). Оклад и риза — 1745 год. Москва. 32,7×23,3 см. Дерево, левкас, темпера; серебро, чеканка, золочение; серебряная фольга, речной жемчуг, бирюза, рубины, золото, низание. Происхождение неизвестно, приобретена в Ярославле. Реставрирована до поступления в собрание.

Чудотворная Молченская икона Богоматери — святыня Молченской (Молчанской) Богородице-Рождественской Софрониевой пустыни близ Путивля. Поздняя легенда возводит образ к началу XV века, когда он был обретен в ветвях дерева неким бортником близ болота Молчень. Туда этот образ принесли монахи из разоренного Киева; он погиб в пожаре в начале XVII века, а затем заменен списком. Однако согласно документальным источникам (московским реестровым росписям), Молченская икона явилась 24 апреля 1635 года. Списки с нее известны с XVII столетия, сравнительно большое их количество связано с тем, что они создавались в качестве раздаточных образов обители. Молченская пустынь активно посещалась в XVII веке, поскольку Путивль был пограничным городом Московского государства, и все приезжавшие в Москву, в том числе многочисленные греческие монахи и иерархи, задерживались здесь до особого разрешения дальнейшего проезда. Благодаря раздаточным образам, иконография стала известна на Балканах и использовалась там местными мастерами. Икона Богоматери Молченской представляет собой поясной вариант возникшего в XVI веке иконографического типа «Горы Нерукосечной», поэтому на списках с нее с XVIII века нередко присутствуют типичные для этого извода особенности: покрытый клубящимися облаками мафорий Богородицы и медальоны с ликами вместо звезд приснодевства, хотя на памятниках XVII столетия мафорий изображался только традиционно.

Раздаточные иконы Молченского монастыря обычно имели на нижнем поле пояснительную надпись. На публикуемой иконе она тоже присутствует, но, поскольку поля перелевкашивались, название иконы приведено неточно — «Путимская» вместо «Путивльская». Именно так она названа на окладе, имеющем московское клеймо 1745 года, откуда поновитель скопировал надпись. Икона же, скорее всего, была создана в Путивле как раздаточный образ, а оклад для нее сделали в Москве, где и возникла неточность в передаче названия образа. Образ написан в «живоподобном» стиле, восходящем к традициям царских мастеров конца XVII века и широко распространенном в русской провинции во второй четверти XVIII столетия. Известны довольно близкие аналогии иконе, которые также связывают с местным монастырским производством. Судя по великолепному чеканному окладу и шитой ризе, выполненным вскоре после создания образа, он пользовался большим почитанием в семье его владельцев.

Сохранность. Икона. Доска с ковчегом, из двух частей, скреплена двумя врезными торцевыми шпонками. На обороте небольшое расхождение по стыку досок. На лицевой стороне поля пролевкашены и прописаны заново при поновлении иконы в первой половине XIX века, в сколах виден первоначальный темно-зеленый цвет полей. Мелкие вставки в правом нижнем углу. Золото на фоне сильно утрачено, утраты затонированы твореным золотом. Обводки нимбов, буквы и лузга прописаны. Оклад. Деформация и разрывы металла, патина. Риза. Утрата одного двойного золотого каста с камнями на кайме мафория Богоматери слева.

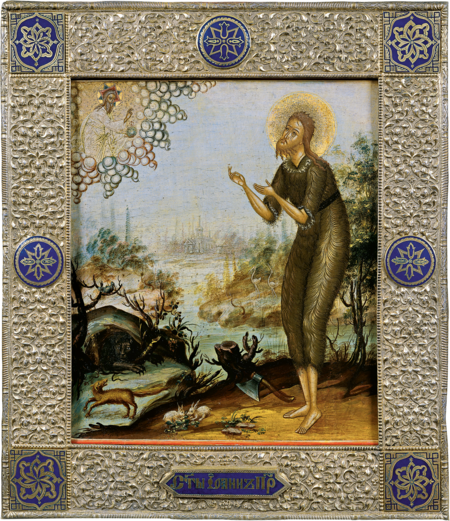

Мученик Мамант

1742. Ф. Масягин, Москва (?). 31,3×14,8 см. Дерево, левкас, масло. Привезена из Ярославля. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Мученик Мамант (ум. 275) — сын благородных родителей-христиан Феодота и Руфины, живших в Кесарии Каппадокийской в Пафлагонии. Согласно житию святого, он родился в темнице, куда заточили его родителей, вскоре скончавшихся. Мальчик воспитывался вдовой христианкой Аммией. За исповедание христианства был схвачен и приведен на суд к правителю Демокриту, но тот из уважения к знатному роду, из которого происходил св. Мамант, не стал сам подвергать юношу пыткам, отослав его к императору Аврелиану. Император предал святого жестоким мучениям и хотел утопить, но ангел спас его и повелел ему жить на высокой горе в пустыне. Там св. Мамант выстроил храм; звери из пустыни приходили к нему слушать чтение Евангелия. Затем святой был арестован второй раз и приведен на суд к наместнику Кесарии Александру, после чего брошен на съедение диким зверям, которые не тронули его. Пронзенный трезубцем, он умер в пещере близ города от полученных ран. Строительство огромного храма на месте захоронения св. Маманта началось уже в IV веке. В Константинополе посвященный ему храм воздвиг в V веке император Лев. В квартале, примыкавшем к нему, в средние века жили русские купцы. Мощи мученика находились в Кесарии. Глава святого, по западному преданию, с 490 года пребывает в Лангре во Франции.

Русские иконы св. Маманта чрезвычайно редки и встречаются в основном в Новое время. К их числу относится и образ из данного собрания, где помимо самого святого помещены отдельные сцены его жития. Так, слева вверху ангел указует спасенному от потопления св. Маманту пустынное горное место, где ему надлежит жить. Справа внизу на переднем плане изображены усмиренные молитвой святого львы. В верхнем правом углу представлен восседающий на облаках Христос, который посылает к св. Маманту ангела с мученическим венцом. Памятник представляет собой редкий и чрезвычайно тонкий по исполнению пример рокайльной иконы. Стилистика рококо встречается в русской иконописи с 1730-х годов — в это время она приходит в столичную традицию, — и доживает в провинции до 1770-х. Небольшая икона, написанная в 1742 году, когда тенденции рококо уже достаточно явственно себя проявили, отличается тонкостью миниатюрного письма, сложностью пространственных построений, колоритом, основанным на сочетании нежных переливчатых цветов, особой мягкостью образов и оригинальностью декоративных приемов. В житийном сюжете на заднем плане фигуры ангела и св. Маманта предстают как парковая скульптура, мученический венец, несомый ангелом, превращается в прекрасный цветочный пастуший венок, а нимб святого — в тонкий золотой обруч. Сам Мамант изображен в изящной позе, исполненным идиллической задумчивости. Удивительно тонко и поэтично трактован пейзаж, построенный по всем правилам театральной декорации и законам воздушной перспективы. Очевидно, икона создавалась как образ патронального святого для представителя одной из аристократических семей, где только и мог быть востребован подобный стиль письма. Имя мастера Ф. Масягина неизвестно ни по документам, ни по подписным произведениям. Скорее всего, он работал в Москве, где в ту пору проживало большинство иконописцев разных стилистических направлений, которых из старой столицы периодически приглашали работать в Санкт-Петербург. Вероятно, он был художником-декоратором, и основной сферой его деятельности была живопись светских жанров (театральные декорации, декоративные панно).

Сохранность. Доска кипарисная, без ковчега, цельная, скреплена двумя врезными торцевыми шпонками. На лицевой стороне мелкие сколы по краям. Утраты золота на опуши. Справа вверху оставлен фрагмент старого покрытия. Незначительные тонировки по утратам.

Богоматерь Знамение

Богоматерь Иерусалимская

Слева: Богоматерь Знамение. 1742. Москва. Справа: Богоматерь Иерусалимская. 1754. Москва

Богоматерь Знамение

1742. Иван Васильев Бессонов, Москва. 105×82 см. Дерево, грунт, масло. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Образ Богоматери Знамения традиционно ставился в центр пророческого ряда русского высокого иконостаса. Эта практика сохранялась и в XVIII столетии, хотя былая строгая структура иконостаса подверглась в это время некоторым изменениям. Вместо образа Богоматери Знамения нередко средником пророческого ряда становилась икона Коронования Богородицы, иконография которой имела западные истоки. Поэтому нет твердой уверенности, что публикуемый образ находился в пророческом ряду. О том, что он создавался для храма, говорят его большие размеры, а также имитация резной деревянной рамы, изображенной на полях. Ее барочные формы соответствуют общепринятому тогда декоративному решению интерьеров храма с помощью пышной золоченой резьбы, покрывавшей иконостас, киоты, клиросы для певчих. Постановка автографа на иконе косвенно указывает на то, что она находилась в местном ряду иконостаса или в отдельном киоте. Об этом же свидетельствуют и следы ожога.

Живопись иконы выполнена в традициях барокко, причем для лучшей передачи диктуемых данным стилем живописных эффектов мастер отказался от традиционной для иконописи темперной техники в пользу масляной, но использовал ее осторожно, не применяя фактурных эффектов или цветовых рефлексов. Даже лики кажутся написанными по старой системе наложения красочных слоев от темного к светлому. Тем не менее, они светлые и розовые в соответствии с эстетикой светского искусства того времени. Мастер активно использует серебро и золото, что также вносит ноту условности в изображение. Серебряными лучами передано мистическое сияние, исходящее от Богоматери. Таким образом, манера письма иконы соединяет в себе новое и традиционное, как это вообще свойственно московскому иконописанию XVIII столетия, не прерывавшему преемственной связи с наследием последних мастеров Оружейной палаты. Автор иконы — Иван Васильев Бессонов — был дьяконом церкви Николая Чудотворца в Старом Ваганькове. При этом он, как и многие лица духовного звания тех лет, активно занимался иконописанием. Сохранилось несколько его подписных произведений, датируемых годами от 1741 до 1763-го. В них художник проявляет себя различно — то как прямой наследник традиций царских изографов, то как приверженец барочной живописной иконы, работая и в темпере, и в смешанной технике. Публикуемая икона созвучна по стилю иконе «Великомученица Варвара, с акафистом», написанной им в 1753 году для московской церкви Рождества Богородицы в Бутырках, где в клеймах присутствуют такие же стилизованные под резьбу барочные картуши, а в живописи использованы та же палитра и приемы письма.

Сохранность. Доска без ковчега, из пяти частей. На обороте две врезные однонаправленные высокие шпонки. Икона, очевидно, горела. На лицевой стороне ожог доски внизу и под изображением Младенца, следы термического воздействия на красочный слой. Трещины по стыкам досок. Потертости и утраты красочного слоя, золота и серебра. Тонировки по утратам.

Богоматерь Иерусалимская

1754. Михаил Фунтусов, Москва. 31,7×26,6 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Иконография Богоматери, именуемая в русской традиции «Иерусалимской» или «Гефсиманской», относится к типу Одигитрии обратного извода, когда Младенец сидит слева от Богородицы на ее правой руке (греч. Дексиократуса, то есть Правосторонняя). К этому типу, достаточно распространенному в Византии, принадлежала древняя икона Богородицы из Софийского собора в Новгороде (впоследствии названная «Корсунской»), от которой сохранился оклад XII века. Этот образ привлек к себе особое внимание на рубеже XV–XVI веков, когда новгородскими иконописцами были сделаны с него многочисленные реплики как прямого, так и обратного извода (последний получил в XVII веке название «Богоматерь Грузинская»). На рубеже XVII–XVIII веков иконография образа переживает второе рождение в связи с поновлением царскими мастерами древних икон в Успенском соборе Московского Кремля. Среди прочих Кириллом Улановым была поновлена икона Одигитрии такого типа, возможно, привезенная из Новгорода. Тогда же образу приписали легенду о его создании апостолом Лукой в Иерусалиме, откуда он попал в Корсунь, затем после крещения князя Владимира вывезен в Киев, позже отправлен в Новгород и, в конце концов, привезен в Москву Иваном Грозным. В начале XVIII века с поновленной иконы выполнено значительное количество огромных мерных и небольших списков, авторами которых были главным образом Кирилл Уланов и его ближайшие сподвижники. Интерес к этой иконографии вскоре несколько ослабел, тем не менее на протяжении всего XVIII века, особенно в годы правления Елизаветы Петровны, имевшей склонность к «греческому письму», она периодически привлекала к себе внимание. По крайней мере дважды к ней обращался известный московский мастер Егор Иванов Грек, а в 1740 году московский образ копировал ведущий калужский иконописец Семен Фалеев. Не удивительно, что списки этого извода имелись среди домашних икон семьи графов Шереметевых, откуда происходит публикуемый памятник.

Михаил Фунтусов — иконописец семьи графов Шереметевых, очевидно, их крепостной. Его творчество хорошо известно благодаря ряду подписных произведений, о части которых имеется достоверное свидетельство о происхождении из домового храма Фонтанного дома Шереметевых в Санкт-Петербурге. Судя по ним, манера письма мастера отличалась большой гибкостью и менялась в зависимости от поставленной задачи. В ряде работ он демонстрирует барочную стилистику, близкую живописной иконе этого времени: «Собор Богоматери» (1755. ГЭ), «Воскресение, с праздниками» (1761. ГЭ)6 «Богоматерь Всех скорбящих Радость» (1783. ГМИР). В маленькой иконе «Богоматерь Иверская» (1770‑е. ЦмиАР), по-видимому, скопированной с образца греческого происхождения, он очень точно воспроизвел современную ему манеру письма греческих иконописцев и даже досконально повторил греческие надписи. Эта икона характеризует его как последователя традиций мастеров Оружейной палаты рубежа XVII–XVIII веков. Несмотря на неизбежную барочную стилистическую правку, выразившуюся в темно-синем тоне фона иконы, ее цветовых соотношениях, лучевом рисунке нимбов, памятник логично встраивается в линию «живоподобного» направления в рамках русской иконописи XVIII столетия. Особенно остро это чувствуется в ликах, ориентированных на образцы работы Кирилла Уланова. Письмо их отличается тонкостью и очень мягкой пластичностью, тщательной проработкой всех необходимых деталей, а общее выражение — умиленностью и тихой радостью, особенно у Младенца. Отдавая дань истокам стиля, художник активно пользуется греческой палеографией надписей. Представленный памятник, очевидно, был создан в составе небольшой серии икон, которые отличались полным сходством художественного решения. В частных собраниях известны еще две аналогичные иконы — «Богоматерь Тихвинская» и «Святитель Николай», которые не имеют автографа, но абсолютно идентичны по письму подписной иконе Михаила Фунтусова из собрания Виктора Бондаренко.

Сохранность. Доска без ковчега, цельная, скреплена двумя врезными торцевыми шпонками. На боковых обрезах и торцах гвоздевые отверстия и остатки гвоздей от утраченного оклада. Небольшие следы термического воздействия внизу на рукаве Младенца, на Его шее, на мафории Богоматери внизу. Незначительные потертости золота и серебра. Мелкие, местами тонированные утраты краски и механические повреждения.

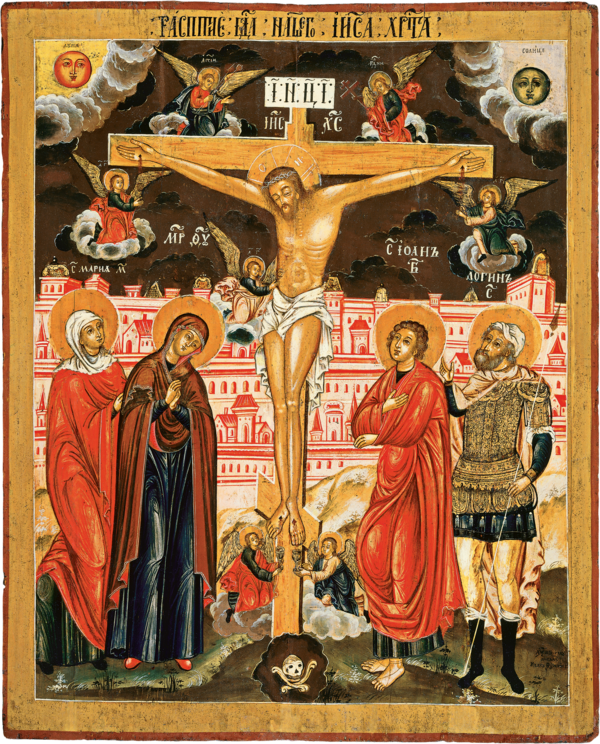

Распятие

Святитель Николай Чудотворец (Можайский)

Слева: Распятие. 1756. Углич. Справа: Святитель Николай Чудотворец (Можайский). 1765. Кострома

Распятие

1756. Иван Буренин, Углич. 107×86,3 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована М. М. Авдониным.

Большой храмовый образ Распятия, написанный в середине XVIII века в Угличе иконописцем Иваном Бурениным, отражает своеобразное преломление стилистических тенденций барокко в иконописи русской провинции. Новые черты, как в иконографии, так и в стиле, укоренялись в ней последовательно и с оглядкой на традицию. В то же время стиль барокко, очень яркий по своим декоративным качествам, получил здесь благодатную почву для полноценного, хотя и очень своеобразного развития. Придя с запозданием, он продержался в русской глубинке до начала XIX столетия. Иконографический извод, использованный мастером, в целом достаточно обычен и традиционен. В этом памятнике, в отличие от ряда других известных произведений на данный сюжет того же периода, в позах предстоящих Распятию нет динамичности и некоторой театральности, свойственной западным образцам. Художник воспроизводит старый, проверенный временем образец. Но Христос увенчан терновым венцом и сам крест имеет шестиконечную форму, а эти детали вошли в практику мастеров Оружейной палаты только в последней четверти XVII века. Чрезвычайно интересно появление на иконе ангелов, которые собирают в чаши кровь и воду, истекающие из ран Христа. Данный мотив известен в единичных памятниках рубежа XV–XVI веков, где присутствует только один ангел, собирающий кровь из раны на груди Христа. В конце XVII столетия под западным иконографическим влиянием изображение ангелов входит в довольно широкое употребление у московских, а затем и провинциальных мастеров. В то время в композицию могли добавляться еще два ангела, собирающие кровь из ран пригвожденных рук Спасителя.

На публикуемой иконе присутствует редкое изображение сразу пяти ангелов, двое из которых собирают кровь из ран на ногах. Подобный сюжет появляется в начале XVIII столетия у столичных мастеров, обращавшихся к западным графическим образцам. Провинциальный иконописец также пользуется ими, но интерпретирует их более традиционно, без передачи бурного движения фигур ангелов в довольно глубоком пространстве композиции. Напротив, позы ангелов статичны, а пространственная глубина едва намечена. Вверху креста представлена еще одна пара ангелов, держащих орудия страстей. Небо показано темным согласно евангельскому тексту, а в верхних углах помещены помрачившееся солнце и окрасившаяся в кровавый цвет луна. Эти особенности, как и подробное, хотя и условное изображение Иерусалима в виде города, также восходят к традициям царских мастеров XVII века. Таким образом, провинциальный художник демонстрирует преемственную связь с творчеством столичных изографов предшествовавшего столетия. Живопись иконы отражает столь же консервативный подход ее автора к восприятию новаций. Барокко ощущается здесь в полной мере только в колорите, построенном на сочетании звучных контрастных цветов, прежде всего синего и красного. Но именно это и придает памятнику новаторское стилистическое звучание. Иван Буренин — иконописец города Углича, известный по подписной иконе 1762 года «Глава Иоанна Предтечи», написанной им для церкви Рождества Иоанна Предтечи «на Волге» (УГИАХМ). Отец иконописца Григория Буренина, работавшего в Угличе в начале XIX века.

Сохранность. Доска без ковчега, из трех частей. С оборота скреплена двумя врезными встречными высокими шпонками. На обороте стыки досок и трещины древесины заполнены воскомастикой. На торцах стыки и трещины скреплены металлическими скобами. На обрезах и торцах гвоздевые отверстия от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне грунтовые трещины по стыкам досок. Небольшие тонированные вставки по центральному стыку и трещинам. Мелкие тонировки по утратам красочного слоя и золота.

Святитель Николай Чудотворец (Можайский)

1765 год. Иван Федоров Липин, Кострома. 122,1×71 см. Дерево, левкас, смешанная техника. Привезена из Костромской области. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

На иконе, представляющей типичный образец стиля провинциального барокко, святитель Николай Чудотворец изображен в древней иконографии Николы Можайского, которая восходит к чудотворной скульптуре, когда‑то находившейся на воротах города Можайска. Она изображала святителя во весь рост; он держал в левой руке модель города, а в правой — меч, которым защищал его от врагов. Предание о произошедшем от скульптуры чуде, спасшем Можайск во время нашествия врагов, положило начало широкому почитанию образа и распространению его иконографии как в скульптуре, так и в иконописи. Его повторения известны в русском искусстве с XIV века, но наибольшую популярность они обрели в XVI–XVII веках, что продолжилось и в Новое время. В соответствии с барочной стилистикой XVIII столетия, святитель изображен в пейзаже, на небесном синем фоне, переходящем к линии горизонта в розовый. По сторонам от него в клубящихся облаках и сиянии предстают Христос с Евангелием и Богоматерь с епископским омофором в руках, напоминая о чуде в Никее. Надпись над головой Чудотворца необычно изгибается по контуру его нимба. Внизу в картуше сложной формы приведен текст тропаря святому. Введение в икону пространных текстов молитв, выполненных по белому фону с имитацией книжной печати и заключенных в пышную рамку, становится весьма распространенным явлением в иконописи XVIII века. Колорит иконы построен на любимых цветосочетаниях иконы барокко — звучном сопоставлении синего и красного, дополненного их оттенками, а также охрой, серебром и золотом.

Несмотря на то, что икона была в значительной степени прописана поновителем XIX века, авторский замысел в ней хорошо читается. В отличие от барочной иконы Петербурга, полностью ориентированной на европейскую живописную манеру письма, русская провинция в своих произведениях демонстрирует гораздо более консервативный вариант стиля. Одно из наиболее убедительных его проявлений дала Кострома, куда барокко приходит лишь в середине XVIII столетия. Местные художники использовали компромиссное стилистическое сочетание иконописной традиции Оружейной палаты и адаптированных к ней отдельных формальных черт барокко. Именно к таким представителям костромской барочной иконы относился и автор публикуемого образа Иван Федоров Липин. Мастер, как это типично для иконописцев Поволжья, был продолжателем династии художников. Его отец в молодые годы работал с Гурием Никитиным, самым знаменитым изографом Костромы, на росписях Троицкого собора Ипатьевского монастыря в 1684 году. Иван Федоров известен как автор нескольких подписных произведений — годового комплекта Миней, выполненного в 1758 году для церкви Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе (КГИАХМЗ и Епархиальный музей) и иконы «Девять мучеников Кизических» (ЦАК МДА). В них мастер проявил себя как художник, сочетающий приемы миниатюрного письма с барочно-экспрессивной трактовкой формы. Представляемая икона, датированная 1765 годом, является в настоящее время самым поздним известным произведением художника; кроме того, она характеризует его как мастера, работавшего над созданием иконостасов. В подписи на иконе святителя Николая, которая, очевидно, была храмовым образом, он указал, что весь церковный иконостас также выполнен им. Несмотря на то, что, по всей очевидности, в 1760‑е годы мастер был далеко не молод, он находился в хорошей рабочей форме. Еще более интересен автограф художника, где он называет себя не только иконописцем, но и живописцем града Костромы. Это значит, что наряду с традиционной для иконописи темперной техникой он владел техникой письма маслом, которая помогала ему в реализации стилистических барочных поисков.

Сохранность. Доска без ковчега, из двух частей, скреплена с оборота двумя врезными встречными шпонками. Расхождения по стыку скреплены металлическими скрепами, вертикальная трещина в верхней части правой доски забита щепой. Основа, по-видимому, опилена по краям в XIX веке. На обрезах и торцах многочисленные остатки гвоздей и гвоздевые отверстия от крепления оклада и самой иконы в гнезде иконостаса или киота. На лицевой стороне тонированные вставки на местах крепления венца. Икона в XIX веке была поновлена; к этому времени авторская живопись (очевидно, темперная), скорее всего, была местами утрачена и потерта, и при поновлении по утратам икона была прописана маслом. На поновительском слое сседание краски. Авторская живопись сохранилась на лике в центре, фрагментах одежд, изображении града, тексте в картуше; местами проглядывает из-под тонкого слоя масляной записи. Рамка картуша и элементы пейзажа выполнены при поновлении. Прописи по утратам и на одеждах — при современных реставрациях.

Богоматерь Троеручица

Притча о блудном сыне

Слева: Богоматерь Троеручица. 1785–1788. Нерехта. Справа: Притча о блудном сыне. Последняя четверть XVIII века. Центральная Россия

Богоматерь Троеручица

1785–1788. Михаил Пастух, Нерехта. 66×50,3 см. Дерево, левкас, темпера. Происхождение неизвестно, приобретена в Москве. Реставрирована М. Г. Степановым и О. В. Воробьевой.

Иконография Богоматери Троеручицы — один из вариантов обратного (зеркального) изображения Одигитрии, где Младенец представлен слева, восседающим на правой руке Матери. К нему относится чудотворный образ Богоматери Троеручицы, находящийся в сербском монастыре Хиландар на Афоне, который был вложен в обитель представителями правящей сербской династии Неманичей в XIV веке. На самой иконе дополнительного изображения руки нет, но оно присутствует на ее серебряном окладе. Очевидно, металлическая рука являлась вотивом, приложенным к образу в благодарность за исцеление. Эта деталь довольно быстро вошла в иконографию чудотворной иконы и стала повторяться на ее списках живописными средствами. Если на окладе чудотворного образа она находится внизу слева, то на иконах-списках, как правило, внизу в центре. В XVI–XVII веках необычное изображение третьей руки получило объяснение в двух вариантах сказания о чудотворном образе Троеручицы. Согласно одному из них, возникшему в самом Хиландарском монастыре и известному в России уже с XVI столетия, изображение третьей руки было связано с его чудесным троекратным возникновением во время написания образа неким иконописцем, который дважды пытался его уничтожить, пока ему не явилась сама Богородица, запретившая это делать.Второй, более поздний, вариант опирается на рассказ о чудесном исцелении преподобного Иоанна Дамаскина, которому по ложному навету была отсечена рука, но по молитве святого перед иконой Богородицы приросла вновь. В благодарность за исцеление Иоанн приложил к образу отлитую из серебра кисть руки. На основании этого варианта сказания хиландарская икона Троеручицы обрела легенду о своем очень древнем происхождении (VIII век) и была идентифицирована с тем образом, которому молился Иоанн Дамаскин.

В России списки с иконы Богоматери Троеручицы появились позднее литературного текста Сказания об образе. Первые сведения о них относятся к 1658 году, когда монахи из Хиландара доставили в Москву два образа Троеручицы для патриарха Никона и царицы Марии Ильиничны. В 1661 году на Афоне по просьбе Никона был выполнен еще один список с чудотворной иконы, помещенный им в Воскресенский храм в Новоиерусалимском монастыре. Со временем прославились и некоторые собственно русские списки Троеручицы. Тем не менее, почитание этой иконы в России не стало столь широким, как другой чудотворной афонской иконы Богородицы — Иверской, привезенной в Москву также при патриархе Никоне в 1648 году. Во второй половине XVII века русские иконы Троеручицы встречаются редко и связаны, главным образом, с Москвой. В XVIII столетии их по-прежнему немного, и лишь в XIX веке они получают более широкое распространение. Третья рука на русских иконах изображалась двояко в соответствии с двумя вариантами легенды об образе. В одном из них, поощрявшемся церковными властями, третья рука писалась серебряной, то есть как приложенная к образу. Второй вариант, осуждаемый Синодом, предполагает написание как бы реальной третьей руки у Богородицы. Он присутствует на представленном памятнике. В стиле его живописи, с одной стороны, прослеживается прочная связь с традициями «живоподобного» письма рубежа XVII–XVIII веков, что очевидно в типажах ликов, приемах их письма, в характере разделок одежд и их иконографических особенностях (например, платье в мелкую звездочку у Богоматери, нередко встречающееся в работах мастеров Оружейной палаты второй половины XVII — начала XVIII века). С другой стороны, в колорите заметно воздействие барокко, цветовая палитра художника строится на сопоставлении различных оттенков красного и синего, дополненных золотом и серебром. Такой компромиссный стиль особенно типичен для костромского Поволжья, где он имел местную специфическую трактовку не только в самой Костроме, но и в таких уездных городах как Кинешма и Нерехта.

Мастер Михаил Пастух (Пастухов) известен еще по одной подписной иконе — Богоматери Феодоровской 1793 года (Музей икон Пресвятой Богородицы), где он назвал себя подольским мещанином. Памятник из собрания Виктора Бондаренко помогает прояснить важные моменты биографии художника и истоки формирования его художественной манеры. Интересно, что подписи на обеих иконах выполнены единообразно — год приводится римскими цифрами, надпись разделена на две части, разнесенные по сторонам на нижнем поле, автор указывает свое социальное положение (мещанин) и место жительства. Из суммарной информации обоих автографов следует, что Михаил Пастух был жителем и, скорее всего, уроженцем города Нерехты Костромской губернии. В период между 1785 и 1793 годами художник переселился в подмосковный город Подольск. Однако написанная им уже в Подольске икона Богоматери Феодоровской своим сюжетом, размерами, близкими чудотворной иконе, а также стилистикой, ориентированной на передачу истинного облика прославленного образа с его подчеркнуто темным ликом, свидетельствуют, что связь иконописца с костромской художественной традицией не была прервана.

Сохранность. Основа составлена из четырех частей — трех равных по размеру досок и узкой надставки справа. Скреплена с оборота двумя врезными встречными шпонками плоской формы со стесанными углами. На торцах и боковых обрезах многочисленные гвозди и гвоздевые отверстия от крепления утраченного оклада. На лицевой стороне обширная тонированная вставка на нижнем поле, менее значительные — по боковым и верхнему полям. Тонированные вставки по контуру нимбов и фигур Богоматери и Младенца на местах крепления утраченных венцов. На вставках местами выполнен рисованный кракелюр. Вставка с реконструкцией живописи на одеждах Богоматери под изображением третьей руки. Ассистное серебро на хитоне Младенца восстановлено по остаткам авторского. Реставрационные прописи твореным золотом и серебром по утратам на одеждах и фоне.

Притча о блудном сыне.

Последняя четверть XVIII века. Центральная Россия. 51,5×30,5 см. Дерево, резьба, левкас, темпера, золочение. Привезена из Ярославля. Реставрирована В. В. Ковальчуком.

Во второй половине XVIII века сюжетная программа русского высокого иконостаса в значительной мере расширилась за счет введения в нее целого ряда сцен, иллюстрирующих ветхозаветные эпизоды и евангельские притчи. Эти композиции помещали в цокольном (иначе подместном, тумбовом) ряду иконостаса, где они вписывались в архитектурные фрагменты иконостаса, в частности могли размещаться на выступающих раскреповках, служивших основанием для резных колонок местного ряда. Особенно популярны подместные ряды были в усадебных храмах последней трети XVIII столетия, где эти памятники удивляют широчайшим репертуаром и разнообразием использовавшихся в них сюжетов. Евангельская притча о блудном сыне до Нового времени в России изображалась только в монументальной живописи. Подробный цикл, посвященный этому сюжету, был включен в состав росписей московского храма Троицы в Никитниках, выполненных в начале 1650-х годов. Несмотря на то, что притча особо вспоминается, согласно церковному календарю, в воскресенье за три седмицы до начала Великого поста (Неделя о блудном сыне), в древности она не получила отражения в иконе. Подместные ряды иконостасов дали возможность включить притчу в число представляемых на иконах сцен. В XIX веке русская икона с этим сюжетом, хотя и редко, но встречается как самостоятельная, а не в составе иконостасов.