Русская икона позднего Средневековья и Нового времени

Русская икона позднего Средневековья и Нового времени в собрании Виктора Бондаренко

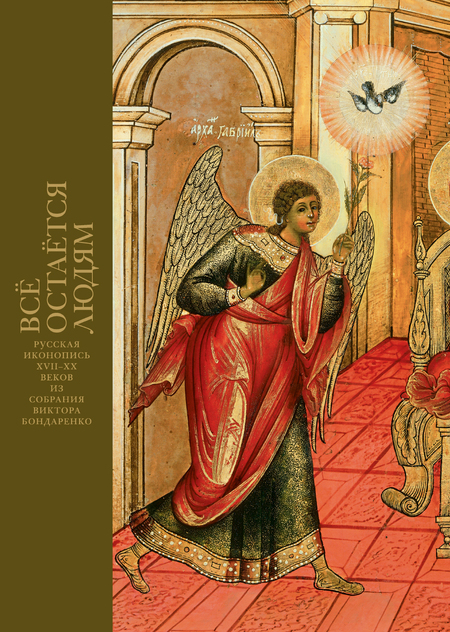

Выставка «Всё остаётся людям» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, приуроченная к 60-летию известного коллекционера Виктора Бондаренко, — уже третий по счету организуемый им большой проект, посвященный русской иконе. Виктор Бондаренко обратился к этой теме сравнительно недавно, в самом конце 90-х годов, и тогда его вхождение в круг собирателей иконописи коренным образом изменило ситуацию с коллекционированием древнерусской живописи в нашей стране.

Во-первых, благодаря ему собирание иконописи вышло из тени. В силу многих обстоятельств коллекционирование икон долгое время являлось делом негласным, собиратели не спешили публично заявлять о себе, настолько сильна оставалась инерция советской жизни. Страна изменилась, но живы были в памяти годы, когда участие в выставках из частных собраний было во всех отношениях делом небезопасным и потенциально ставившим участников под удар со стороны государства, относившегося к иконе как явлению идеологически чуждому. Виктор Бондаренко, долгие годы прожив за границей и вернувшись на Родину в эпоху перемен, не утратил ощущения свободы и не боялся открыто заявить о себе как о собирателе древнерусской живописи. Более того, он первым поставил коллекционирование икон на научную основу, обращаясь за консультациями к ведущим специалистам в области иконописи различных эпох и сделав свой дом и свое собрание открытыми для исследователей. Во-вторых, поставив перед собой задачу собрать коллекцию из произведений самого высокого художественного уровня, Виктор Бондаренко мог заплатить за икону больше, чем другие, чтобы она попала именно к нему. Прямым следствием этой политики стал рост цен на иконы на внутреннем антикварном рынке. Огромный разрыв в оценке икон и классической живописи сократился, а авторитет иконы как предмета антиквариата и собирательства заметно вырос. В результате таких перемен прекратился незаконный вывоз икон за рубеж, где раньше цены на них были выше. В-третьих, к коллекционированию икон Виктор Бондаренко раньше других подошел комплексно, сочетая собирательство с научной каталогизацией памятников и проведением выставок. Итогом стали экспозиция «И по плодам узнается древо», проводившаяся в 2003 году в Государственной Третьяковской галерее, и издание каталога, подведшие черту под первым этапом деятельности собирателя.

Собирание икон Виктором Бондаренко на этом этапе соответствовало тем принципам, которым долгие годы следовали и другие коллекционеры. Предпочтение отдавалось произведениям древнего периода иконописи, хотя уже тогда Виктор Бондаренко проявил склонность к эстетике памятников позднего времени, прежде всего XVII века, представленных у него выдающимися примерами, в том числе уникальной подписной иконой Гурия Никитина. В целом первая его коллекция являла собой собрание отдельных замечательных памятников; многие из них, следует отметить, очень скоро вошли в историю русской иконописи. Следующий проект — «Иконопись эпохи династии Романовых» — рождался долго и не без трудностей, ознаменовав собой второй этап в собирательской деятельности Виктора Бондаренко. Его отличало новое качество — общая идея, объединяющая произведения коллекции. Сама идея оформилась не сразу. Первоначально планировалось ограничиться эпохой имперской России, то есть исключительно Новым временем, что само по себе было абсолютно новаторским ходом, так как иконы этого периода тогда еще никем не рассматривались как предмет самоценного собирательства, изучения и выставочного показа. Но затем хронология расширилась за счет XVII века, и сквозной идеей проекта стала иконопись трех столетий правления династии Романовых. Таким образом, данное собрание изначально не предполагало древних памятников и состояло исключительно из произведений позднесредневекового и Нового времени.

В этом выборе во многом проявились собственные эстетические пристрастия коллекционера. Уже работая над первым проектом, Виктор Бондаренко открыл для себя красоту поздней иконы. Интересно, что в то же время в научных искусствоведческих кругах резко возрос интерес к позднему иконописанию. В процессе создания второй коллекции Виктор Бондаренко гораздо увереннее относился к отбору экспонатов и прислушивался более к своему ощущению, нежели к чьим-либо советам. Каталог выставки «Иконопись эпохи династии Романовых» также был необычным. Он не соответствовал общепринятым представлениям о каталоге, а являлся скорее коллективной монографией, освещавшей историю русской иконописи трех веков на примерах из коллекции Виктора Бондаренко. Итогом третьего этапа собирания икон стал новый, юбилейный проект «Всё остаётся людям», в котором идеи и эстетические пристрастия коллекционера отразились в полной мере. На его подготовку ушло всего полтора года, и тематически он продолжает проект «Иконопись эпохи династии Романовых», охватывая хронологический период с рубежа XVI–XVII веков по 1929 год. Среди произведений бóльшую часть составляют памятники XIX столетия, по-прежнему, по мнению Виктора Бондаренко, остающиеся недооцененными среди собирателей иконописи и на антикварном рынке.

Подбор памятников XVII–XX веков на выставке довольно нестандартен. Коллекционер не стремился включить в свое собрание образцы, дающие хрестоматийное представление об основном пути развития русского иконописания позднего периода, хотя среди них есть очень яркие и показательные иконы высокого художественного уровня. Скорее это подборка памятников, которые заполняют те или иные пробелы в наших знаниях поздней иконы, совершенствуют и делают более объемным ее понимание, а подчас заметно детализируют его. Поздняя икона показана здесь не только в своем художественном, но и историко-культурном качестве, что чрезвычайно важно для ее научного изучения.

Самые ранние памятники новой части собрания — небольшие домашние иконы рубежа XVI–XVII веков в басменных окладах «Успение Богоматери» (кат. 1) и «Спас Нерукотворный» (кат. 2). Несмотря на свою непритязательность, при ближайшем рассмотрении они оказываются тесно связанными с традициями строгановского и годуновского иконного заказа, обозначая отправную точку в художественном стиле последнего века в истории древнерусской иконописи — XVII столетия. В целом на выставке много домашних, маленьких икон, имеющих на полях изображения дополнительных святых — небесных покровителей членов семьи заказчика. Именно этот пласт дает яркое и достоверное представление о стиле основного потока иконописания любой эпохи. Икона «Богоматерь Феодоровская» второй четверти XVII века (кат. 3) — редкий ранний пример списка с прославленного незадолго до этого чудотворного образа, свидетельствующий, что почитание его уже тогда вышло за пределы царской семьи. А «Усекновение главы Иоанна Предтечи» (кат. 6), сохранившее следы разновременных поновлений, отражает новую редакцию этой иконографии, появившуюся в то же время. Продолжающий стилистическую линию поздних строгановских мастеров, данный памятник волею судеб оказался в Тобольске, где в XVIII столетии для него был выполнен серебряный оклад — редкий образец работы сибирских серебряников эпохи барокко.

Князья Борис и Глеб. Вторая половина XVII века. Ярославль

Провинциальные произведения XVII века, вошедшие в собрание, имеют, по большей части, поволжское и северное происхождение. Среди них такие классические и яркие примеры локального иконописания, как ярославский образ «Князья Борис и Глеб» (кат. 9), близкая ему по стилистике небольшая икона «Царевич Димитрий и князь Роман Угличские» (кат. 10), созданная, очевидно, в самом Угличе.

Кроме того, ряд икон позволяет судить о немагистральных, более глубинных и архаичных малоизученных течениях в художественной жизни провинции («Благовещение» (кат. 4), «Святитель Николай Чудотворец, в раме с клеймами жития» (кат. 8) и др.). Небольшой образ «Преподобный Сергий Радонежский» (кат. 13) чрезвычайно интересен по ряду причин. Во-первых, это очень качественный пример творчества иконописцев Троице-Сергиева монастыря конца XVII столетия. Во-вторых, он отражает факт популярности «живоподобного» стиля в целом, и работ ведущего царского мастера Симона Ушакова в частности, в широких слоях русского общества. В-третьих, памятник характеризует финансовые возможности ремесленного населения того времени при заказе икон для собственного домашнего обихода, поскольку владельческая надпись на обороте говорит о том, что этот высокопрофессиональный по исполнению образ принадлежал простому рыбаку.

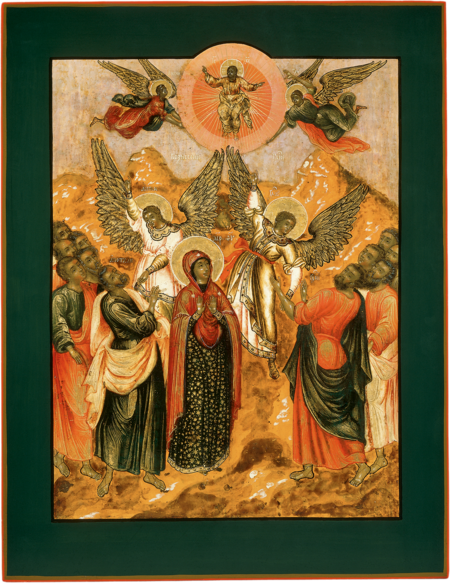

Среди памятников XVII столетия особое место в собрании занимает комплекс из восьми икон праздничного ряда иконостаса (кат. 11). Поскольку удалось установить, откуда они вывезены, возникло предположение о первоначальном происхождении комплекса из Синозерской пустыни, известной тем, что в конце XVII века она пользовалась вниманием со стороны царской семьи — там работали придворные мастера и имелся ряд государевых вкладов. Созданные в 1680-х годах при очевидном участии царских изографов, эти иконы удивляют неожиданной остротой своего художественного решения, экспрессивной трактовкой пейзажных фонов и алогичностью пространственных построений, значительно расширяя устоявшиеся представления об искусстве царских изографов. Начало XVIII века в русской иконописи не было отмечено кардинальным стилистическим сломом. Напротив, новое столетие на первых порах продолжало традиции, заложенные в предшествующую эпоху, и живым свидетельством этого являются несколько икон собрания, созданных мастерами круга Оружейной палаты — «Богоматерь Владимирская» (кат. 15), «Апостол и евангелист Иоанн Богослов в молчании» (кат. 16), «Апостол Андрей Первозванный, со сценами жития» (кат. 17). Последняя тематически тесно связана с идеями петровского времени, когда апостол Андрей становится покровителем русского флота, на что немедленно откликнулась иконопись. Художники начали разрабатывать и житийную иконографию апостола, непременно включавшую сюжеты «киевской легенды», на основании которой он почитался как святой, оказывающий особое покровительство России.

«Живоподобный» стиль, родившийся в рамках придворной иконописной мастерской в творчестве Симона Ушакова, уже к концу XVII века перестал быть явлением исключительно столичной художественной культуры — его восприняли крупные центры иконописания по всей России. Во многих провинциальных памятниках первой четверти XVIII столетия весьма последовательно реализованы его художественные принципы с очень незначительными проявлениями местного своеобразия. На выставке это явление иллюстрируют «Богоматерь Знамение» (кат. 18), являющаяся, по-видимому, списком с чудотворной ярославской иконы, и «Богоматерь Тихвинская» (кат. 19), в чьей иконографии, очевидно, отразились особенности чудотворного Югского образа Богородицы, а также «Богоматерь Живоносный источник» (кат. 21), в живописи которой вполне столичное по уровню исполнения письмо ликов сочетается с упрощенной трактовкой доличного. Подобные памятники — следствие растекания вширь столичной иконописной манеры из-за миграции московских мастеров в провинцию.

Наиболее оригинальные результаты адаптации столичного «живоподобного» стиля в начале XVIII века дала народная иконопись — низовой слой провинциального иконописания, обладавший при этом яркой спецификой образной трактовки и формального языка. Она представлена в собрании Виктора Бондаренко такими незаурядными и редкими с иконографической точки зрения памятниками, как «Святители Модест Иерусалимский и Власий Севастийский, мученики Флор и Лавр, с житием святителей» (кат. 24), «Великомученик Димитрий Солунский, в житии» (кат. 25). Последняя из икон абсолютно уникальна по некоторым житийным клеймам, отражающим особенности народного почитания святых. Памятники, прямо продолжающие традиции «живоподобного» стиля в духе Оружейной палаты, — переходный этап к собственно иконописи Нового времени, или так называемого синодального периода, начавшегося с отмены императором Петром I патриаршества в России и учреждения Святейшего Правительствующего Синода в 1721 году и завершившегося Поместным Собором 1918 года, восстановившим патриаршую кафедру. Икона этого времени долго не вызывала научного интереса, поскольку не считалась явлением искусства, но буквально в последние несколько лет эпоха пренебрежения материалом синодального периода закончилась и началось его активное изучение и коллекционирование. Наши знания о поздней иконе за очень короткий срок возросли многократно, причем процесс не затухает, а все более нарастает. И весьма существенный вклад в привлечение внимания к поздней иконе внес своей собирательской деятельностью Виктор Бондаренко. Экспонируемые на юбилейной выставке произведения, безусловно, помогают воссозданию целостной картины русского иконописания XVIII–XIX веков.

Слева: Вознесение. 1680-е. Москва, Оружейная палата. Справа: Богоматерь Иерусалимская. 1754. Михаил Фунтусов, Москва

Русская иконопись Нового времени чрезвычайно многообразна и многолика. На протяжении чуть более двух столетий в ней сосуществовали и развивались стилистические направления, подчас крайне несхожие. Весь этот спектр находился между двух полюсов, с одной стороны — церковной живописи в академическом стиле, с другой — старообрядческой иконописи, строго следующей древним образцам, созданным до церковных реформ патриарха Никона. Позднюю русскую иконопись с точки зрения художественного стиля можно уподобить дереву, где со временем на нескольких мощных основных ветвях образуются всё новые ветви, в свою очередь дающие молодые побеги. На протяжении XVIII–XIX веков в России возникло множество новых иконописных центров, и некоторые из них заняли ведущее место в своем регионе и оказывали заметное стилистическое влияние на соседей. Другие имели локальный характер, но при этом также обладали яркой индивидуальностью художественного языка. Далеко не все они изучены, какие-то еще совсем не выявлены и ждут своих исследователей. Собрание Виктора Бондаренко дает представление как об уже известных, так и ранее неизвестных центрах, причем произведения, относящиеся к известным, порой вносят важные коррективы в уже сложившиеся мнения об их специфике.

Как и в двух предшествующих проектах собирателя, среди икон коллекции много подписных памятников, которые являются важными вехами в истории иконописи. Виктор Бондаренко одним из первых среди коллекционеров осознал всю важность их для науки и уделяет им особо пристальное внимание. В его собрании находятся иконы, подписанные как именитыми мастерами, так и теми, чьи произведения ранее не были известны. В группе памятников XVIII столетия из новой части собрания присутствуют подписные иконы столичного иконописца, крепостного графов Шереметевых Михаила Фунтусова (кат. 30), московского дьякона Ивана Васильева Бессонова (кат. 29), одного из ведущих костромских мастеров Ивана Федорова Липина (кат. 32). Их творчество прослеживается уже по целому ряду памятников. Вместе с тем в коллекции есть иконы мастеров малоизвестных или совсем прежде неизвестных — Ивана Буренина из Углича (кат. 31), Ивана Никифорова Уланова из Череповца (кат. 22), Михаила Пастуха из Нерехты (кат. 33) и других. Все они — представители различных центров и направлений профессионального иконописания позднего времени, в чьих работах в той или иной степени отражена стилистика барокко. Икона барокко — порождение дворянской культуры, и наиболее яркие и полнокровные ее примеры были созданы столичными мастерами. Нередко в камерных произведениях барочный пафос сменяла идиллия рококо. Превосходным образцом этого недооцененного собирателями изысканного иконописного направления является работа пока практически неизвестного, но явно столичного мастера Ф. Масягина «Мученик Мамант» (кат. 28), написанная в 1742 году.

Провинциальная икона в полной мере погрузилась в художественную стихию барокко к началу царствования Екатерины II, причем стиль этот настолько полюбился, что продолжал полноценную жизнь даже в первые десятилетия XIX века. Популярности барокко способствовал расцвет усадебной культуры, последовавший после Указа о вольности дворянства. Именно эстетические пристрастия заказчиков из помещичьей среды предопределили переход провинциальных иконописцев на новый стиль. Но в новом в той или иной мере сохранялись весомые черты старого, в частности «живоподобная» система письма ликов, восходящая к традициям начала XVIII столетия. «Усадебная» икона представлена в собрании таким любопытным памятником, как «Притча о блудном сыне» (кат. 34), входившим в состав так называемого подместного, или тумбового, ряда иконостаса. Репертуар сюжетов, встречающихся в иконах подместного ряда, ставшего крайне популярным в иконостасах усадебных храмов в последней трети XVIII века, воистину огромен и достоин специального исследования. Это, как правило, иллюстрации событий, описанных в Ветхом завете, и новозаветных притч. Икона выглядит наивной по сравнению со столичной, она тесно связана с наследием предшествующего времени, но обаятельна и искренна по общему «барочному» звучанию образа, в котором нашли отражение и черты нарождающегося классицизма.

Барокко в иконе — стиль, пришедший в низовые слои русского общества сверху. Традиционное иконописание наложило свой отпечаток на его адаптацию в провинции и сельской среде, но не привело к возникновению качественно нового художественного явления. Совсем иначе и гораздо сложнее икона восприняла и реализовала следующий большой художественный стиль — классицизм. На протяжении всей истории русской иконы мы можем проследить, что возникновение в ней всякого нового стилистического явления, как правило, полностью не вытесняло предшествующего, которое уходило с магистральной линии развития иконописания, но не исчезало вовсе. В Новое время сложилась ситуация, когда давно отжившая традиция дониконовского письма оказалась опять востребованной и в модифицированном виде триумфально вернулась в качестве одного из ведущих иконописных направлений.

Слева: Распятие. Конец XVIII — начало XIX века. Романов-Борисоглебск. Справа: Деисус (Царь царем). 1812. Григорий Дешевов, Тверь

Строгановский иконописный стиль с появлением в середине XVII века «живоподобия» медленно сдавал позиции, и в Новое время в упрощенной версии, лишенной декоративных изысков, латентно продолжал существовать в старообрядческой среде. Как только в последней трети XVIII века в русском искусстве явственно обозначились черты классицизма, эта старая стилистика вышла на передний план и заметно потеснила линию, верную «живоподобному» письму: в лики вернулась былая условность, исчезла подчеркнутая пластика в передаче формы. Традиционный золотой фон заменил собой пейзажный, композиция вновь стала статичной, цвет локальным, а рисунок графичным. Таким образом, особенности древнего иконописания органично соединились с художественными принципами классицизма. В Европе классицизм означал возврат к античным образцам, лежащим в основе всей европейской художественной культуры. В России, в светском искусстве копировавшей Европу, нечто подобное произошло в иконописи, где реально вспомнили о собственном художественном наследии и в модифицированном виде вернули его к жизни. Этот процесс происходил естественным путем, и ему во многом способствовало прекращение при Екатерине II гонений на старообрядцев, когда в их среде возникли условия для стабильного и спокойного развития иконописи. Очень быстро старообрядческая традиция стала оказывать воздействие и на иконопись официальной Церкви.

Классицизм в русской иконе — явление очевидное и весьма убедительное, но, в то же время, многообразное. Ярче всего его принципы реализовались в Палехе, где на протяжении всего XVIII столетия продолжались стилистические поиски, и иконы писались в совершенно различных манерах, в том числе барочной. Ориентация на строгановскую манеру дала, наконец, палехским мастерам тот стиль, который оказался востребованным едва ли не во всех слоях русского общества. Конечно, традиции строгановского письма не воспроизводились буквально, а перерабатывались в соответствии с духом времени, и найденный новый стиль развивался и изменялся с течением времени, отражая общий ход художественного развития в стране.

Иконопись Палеха представлена в собрании очень полно, на протяжении большого хронологического отрезка и весьма показательными примерами. Среди них — редкий для этого центра датированный памятник (кат. 52). А наиболее ранний — образ «Иоанн Предтеча в пустыне» конца XVIII столетия, сочетающий рокайльную трактовку пейзажа с условно переданным ликом (кат. 36). Наиболее яркая страница истории Палеха как художественного центра, пришедшаяся на конец XVIII — первую половину XIX века, отражена в целом ряде памятников, типичных для палешан. Это изящные по рисунку и тонкие по колориту произведения — например, «Богоматерь Неопалимая Купина» (кат. 50), «Богоматерь О Всепетая Мати» (кат. 56) — редкий образец мерной родильной иконы позднего времени. Особое место в художественном наследии Палеха означенного периода занимают дорогие заказные иконы, отличающиеся виртуозной техникой миниатюрного письма, к числу которых относятся так называемая «Полница» (кат. 59) и две иконы на сюжет Шестоднева (кат. 60 и 61), выполненные, по-видимому, в мастерской Василия Хохлова, специализировавшейся на этом сюжете.

С середины XIX столетия заметно меняется колорит палехских икон: он становится более темным и глухим (кат. 79, 81). В стиль письма проникают отголоски академической манеры. Памятники второй половины века — эпохи угасания центра, уступающего лидирующие позиции соседней Мстёре, — также хорошо отражены в собрании. Есть в нем и образцы, относящиеся к совсем позднему этапу существования местной иконописной традиции, рубежу XIX–XX веков. В собрании Виктора Бондаренко особое внимание уделено иконам, имеющим штамп мастерской, где они были созданы, — Н. М. Софонова (кат. 101), И. И. Парилова (кат. 102), А. Д. Салаутина (кат. 103). Этот пласт палехского иконного наследия пока еще слабо изучен, и деятельность коллекционера в данном направлении — хорошее подспорье для последующего анализа со стороны историков искусства.

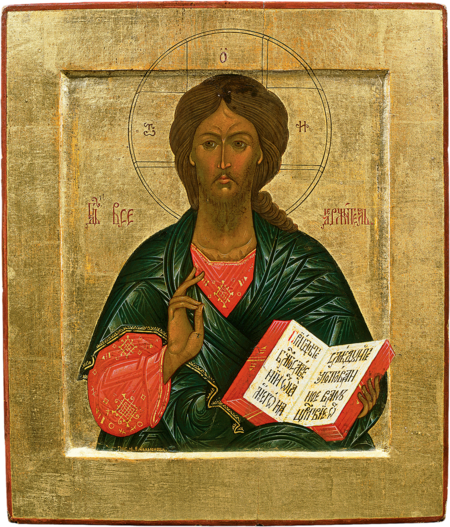

Слева: Мученик Андрей Стратилат и преподобная Мария Египетская. Вторая четверть XIX века. Мстёра. Справа: Господь Вседержитель. Начало XX века. Н. С. Емельянов, Москва

Иконописцы Мстёры, в отличие от палешан, уже с начала XIX столетия гораздо бо´льшее внимание уделяли стилизации под иконопись строгановских мастеров, нередко копируя ее образцы. Превосходный пример такой стилизации — икона «Мученик Андрей Стратилат и преподобная Мария Египетская» (кат. 64). Мстёрское так называемое «подстаринное письмо» нередко вводило в заблуждение коллекционеров древней живописи. В XIX веке в старообрядческой среде (а Мстёра была преимущественно старообрядческой) буквально подражающая древнему стилю икона получила довольно широкое распространение, и в начале XX века опыт этот сослужил хорошую службу иконописцам, сознательно возрождавшим традицию древнего иконописания на основе уже имевшихся научных знаний о нем. Золотой век Мстёры — конец XIX — начало XX столетия, когда культивировавшийся местными иконописцами стиль оказался чрезвычайно востребован в обществе и местные мастера стали открывать мастерские в Москве. В собрании Виктора Бондаренко присутствуют произведения, связанные с именами известных иконописцев, имевших мастерские как в Мстёре, так и в Москве. Среди них М. И. Дикарёв (кат. 96), А. И. Суслов (кат. 97), И. В. Брягин (кат. 99), А. И. Цепков (кат. 100), А. И. Тюлин (кат. 106). При всей стилистической близости, работы, вышедшие из их мастерских, не идентичны по манере письма и имеют свои особенности.

Палех и Мстёра — яркие, но далеко не единственные иконописные центры Нового времени, и их стиль не определял всю русскую иконопись традиционного направления в XIX веке, хотя и оказывал влияние на другие центры, в частности на Москву, где также существовало стилизаторское письмо, культивировавшееся в старообрядческой среде. К таким произведениям относится, по-видимому, икона «Мученик Кондрат Птолемаидский» (кат. 62) первой трети XIX века, копирующая образец из Сийского иконописного подлинника XVII столетия. Не исключено, что памятник связан с известной московской иконописной мастерской братьев Сапожниковых.

В XIX столетии стилистическая картина русского иконописания характеризовалась необыкновенной пестротой и многообразием в связи с развитием новых иконописных центров, отличавшихся яркой индивидуальностью художественного языка. Некоторые из них имели локальную известность, другие выходили на уровень широкомасштабного иконописного производства. Особая тема для этого времени — старообрядческое иконописание, центры которого были разбросаны по бескрайним просторам империи, но контактировали друг с другом и обменивались художественными идеями. Ценность собрания Виктора Бондаренко в достаточно широком представлении локальных очагов иконописания, в том числе тех, что стали активно изучаться совсем недавно, причем их специфика обозначается все более четко. Среди них одно из важных мест занимает Романов-Борисоглебск. Яркая, декоративная манера письма художников этого старообрядческого поволжского центра, культивировавшего и стилизовавшего художественные приемы ярославской иконописи эпохи ее расцвета в конце XVII — начале XVIII века, характеризуется таким эталонным памятником, как «Распятие» (кат. 41), а также небольшой иконой «Богоматерь Тихвинская» (кат. 40). Рядом с ними совершенно иной по духу кажется написанная в Ярославле не старообрядческим художником икона «Сошествие Святого Духа» (кат. 44), причудливым образом сочетающая местные ярославские традиции с чертами академизма.

К произведениям, связанным с еще не выявленными центрами позднего иконописания в ярославских землях, относятся очень разные по художественному языку иконы «Богоматерь Млекопитательница» (кат. 69), «Великомученик Никита, побивающий беса» (кат. 77), «Богоматерь Корсунская» (кат. 86). Поздняя иконопись тверских земель представлена двумя замечательными подписными датированными памятниками начала XIX столетия. Первый из них написан мастером, принадлежавшим к официальной Церкви. Это «Деисус» 1812 года работы Григория Дешевова (кат. 48), дающий своеобразный вариант восприятия классицизма при очевидном сохранении преемственности с «живоподобным» письмом в исполнении ликов. В то время подобное сочетание наблюдалось в ряде не старообрядческих крупных центров, но в Твери был найден собственный, хорошо узнаваемый стиль, просуществовавший там всю первую половину столетия. Другой тверской памятник, напротив, связан со старообрядческой средой и традиционен по исполнению ликов. Это очень нарядное и эффектное «Благовещение» 1801 года, созданное одним из иконописцев известной династии Пешехоновых Александром (кат. 47).

Иконопись нижегородских земель представлена двумя центрами — ставшим за последние годы уже довольно известным Павловом-на-Оке (кат. 45) и еще совершенно не изученным Большим Мурашкином (кат. 75), где местная манера отличалась острым своеобразием и, по-видимому, также была связана со старообрядчеством. Иконописание в районе подмосковной реки Гуслицы, где компактно селились старообрядцы, и на Средней Волге в Сызрани известно с начала XIX века. Яркую индивидуальность стиля оба эти центра, глубоко традиционные по своим эстетическим ориентирам, обрели к последней четверти столетия. Несмотря на формально-стилистические различия созданных здесь икон, они сближаются общностью колорита, тяготеющего к преобладанию темных тонов, что ассоциирует их с древними образами, скрытыми под плотным слоем старой олифы. Среди экспонируемых гуслицких произведений редкий мерный список с чудотворного образа Владимирской Богоматери с праздниками на полях (кат. 91). Пример сызранской иконописи — небольшой образ «Богоматерь Живоносный источник» (кат. 90).

Конец XIX века ознаменовался приходом в русскую икону стиля модерн, и он оказался созвучен ее художественному языку своими характерными чертами — тяготением к плоскостности, открытой декоративностью, локальностью цвета, символизмом образов. Начало этой линии дали росписи Владимирского собора в Киеве (1885–1896), выполненные Виктором Васнецовым и Михаилом Нестеровым. Отдельные легко узнаваемые сюжетные композиции росписей широко использовались многими художниками, в том числе учениками иконописных школ, учрежденных Комитетом попечительства о русской иконописи. Среди ведущих московских иконописных мастерских стиль этот был популярен у В. П. Гурьянова, примером его в рамках гурьяновской мастерской может служить икона «Мученица Параскева» (кат. 116).

Мученица Параскева. 1910. Мастерская В. П. Гурьянова, Москва

Икона модерна — явление многоликое, что хорошо демонстрируют памятники из собрания Виктора Бондаренко. Это не только живописные, выполненные в масляной технике произведения, но и традиционные темперные иконы, где художественные принципы модерна переосмысливаются более творчески, соединяясь с идеей возрождения традиций древнего иконного письма (кат. 110–114).

Хронологически выставку завершает копия с древней чудотворной иконы Богоматери Владимирской, выполненная в 1929 году известным реставратором древнерусской живописи А. И. Брягиным (кат. 118). Созданная уже при советской власти, она предназначалась для выставки-продажи русской иконописи, проходившей в Европе и Америке в 1929–1930 годах. Долгие годы местонахождение этой копии, уже сразу после ее создания оцененной по достоинству профессионалами, оставалось неизвестно. Символично, что она была подарена Виктору Бондаренко на день рождения, после чего обрела новую жизнь в науке и истории иконописи. Свой проект Виктор Бондаренко назвал «Всё остаётся людям». Действительно, его деятельность по собиранию, публикации, экспонированию и популяризации русской иконописи носит общественный характер. Воспринимая икону прежде всего как национальное искусство, он стремится к тому, чтобы ее в качестве художественного явления во всем его многообразии и полноте по достоинству оценило современное общество. Думается, что этот проект не последний, и впереди у Виктора Бондаренко еще много новых интересных свершений.