Перформанс и телесное взаимодействие

Перформанс — одно из самых понятных пространств для телесного контакта в искусстве. Здесь тело становится медиумом, а взаимодействие — результатом. Именно в перформансе проявляется исходная точка исследования: момент, когда прикосновение еще реально и значимо, а границы между художником и зрителем определяются не экраном, а телом.

В 1960–70-е годы телесные практики становятся языком высказывания. Художники используют собственное тело как инструмент протеста и эмпатии, выстраивая контакт как форму доверия и риска.

В этом разделе прослеживается, как перформанс трансформирует само понимание присутствия: от взаимодействия тел в одном пространстве к взаимодействию восприятий, к опыту, который может существовать и без прикосновения. Деление на два подраздела отражает этот сдвиг — от зрителя-участника, напрямую вовлеченного в действие, к зрителю-наблюдателю, чье участие становится опосредованным, гибридным и фантомным.

Перформер и зритель-участник

Использования тела как медиума может быть провокационным жестом для привлечения внимание к той или иной теме, где под вопрос ставятся границы: физические, социальные, психологические. Здесь контакт — это опыт доверия и уязвимости, возникающий в реальном времени.

Зритель вовлекается в действие как соавтор: результат перформанса зависит от его реакции, выбора, присутствия. В таких практиках телесность — способ исследования отношений между властью и подчинением, между желанием и страхом, между телом и взглядом. Физическое участие разрушает привычную дистанцию между художником и аудиторией, превращая сам перформанс в процесс конструируемый в моменте опыт для всех участников. В этом взаимодействии тело становится не объектом, а медиатором диалога, в котором смысл рождается из прикосновения.

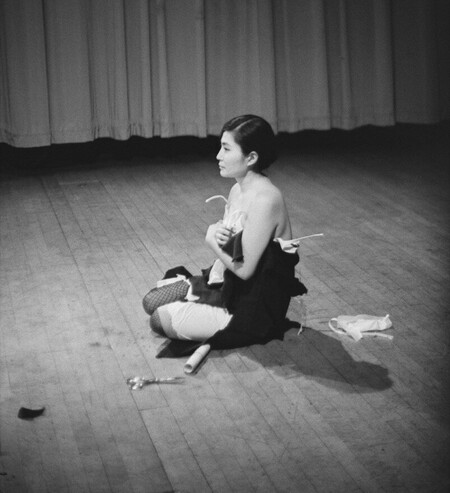

«Отрежь кусок», 1964 — Йоко Оно

В перформансе «Отрежь кусок» Йоко Оно предлагает зрителям отрезать куски от своей одежды. Это жест уязвимости и доверия, в котором художница буквально отдает контроль публике, раскрывая темы власти, агрессии, границ и согласия. Каждое движение ножниц это акт соучастия, где зритель превращается в исполнителя, а сам перформанс — в зеркало социальных отношений.

Работа открывает важную линию исследования: телесное взаимодействие как форма обмена властью. Оно превращает зрителя в соавтора, но и ставит его перед моральным выбором, как далеко он готов зайти. Этот опыт соучастия делает «Отрежь кусок» примером телесного искусства, где границы тела становятся точкой входа в разговор о человеческой ответственности и эмпатии.

«Кино прикосновений», 1968/1989 — Валие Экспорт

«Кино прикосновений» Валие Экспорт — радикальный ответ на мужской взгляд в культуре и медиа. Художница надевает коробку-кинотеатр на грудь, предлагая зрителям «смотреть фильм» руками. В этом парадоксе — отказ от роли объекта: Экспорт возвращает контроль над телом себе, превращая прикосновение в акт осознанного выбора.

Здесь контакт становится способом разоблачить механизмы приучившие зрителя к пассивному созерцанию. Перформанс размывает границу между зрением и осязанием, между интимным и публичным, между телом и экраном. Это телесное высказывание о власти взгляда и праве женщины на собственную телесность, где зритель, буквально касаясь, сталкивается с самим фактом своей вовлеченности.

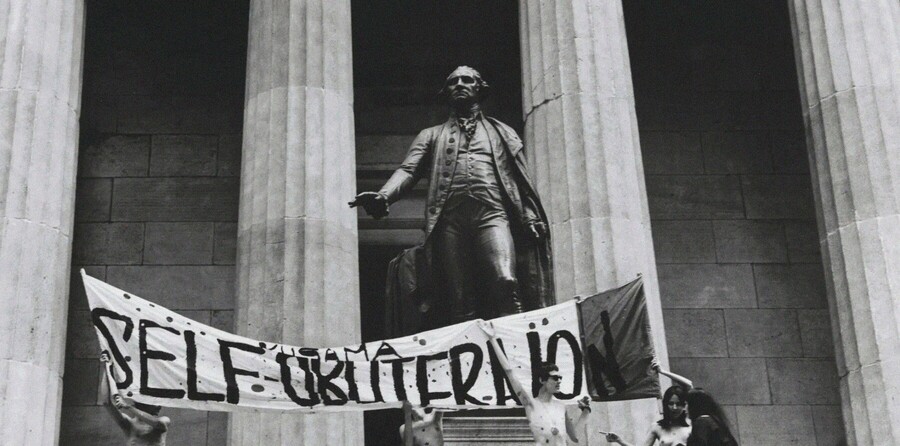

«Анатомический взрыв», Нью-Йорк, 1968 — Яеи Кусама, Гарри Шунк, Янош Кендер

В «Анатомический взрыв» Яеи Кусама покрывает обнаженные тела горошком на улицах Нью-Йорка. Это одновременно антивоенная акция и телесный протест против милитаризма и капиталистических структур. Тело здесь политический инструмент. Оно становится живым лозунгом, проявлением мира и уязвимости.

В отличие от более камерных перформансов того времени, «Анатомический взрыв» обращен к случайной публике: зритель втягивается в коллективное переживание, в хаотичное сообщество тел. Телесность становится языком сопротивления, а повторяющиеся горошки — символом единства и равенства. Это пример того, как тело в искусстве может быть не только уязвимым, но и утопическим пространством, способным порождать эмпатию и протест одновременно.

«Невесомое», 1977 — Марина Абрамович, Улай

В «Невесомое» зритель вынужден проходить между обнаженными телами Марины и Улая, выбирая, на кого из них смотреть. Здесь контакт — неизбежен, но и не навязан. Это эксперимент с границами интимного и социального, в котором тела перформеров становятся архитектурой опыта. Перформеры остаются неподвижны, передавая инициативу публике, но именно через это бездействие происходит столкновение.

Телесность превращается в пространство выбора, где каждый участник невольно раскрывает собственные внутренние границы.

«В присутствии художника», 2010 — Марина Абрамович

В перформансе «В присутствии художника» телесное взаимодействие сводится к присутствию. Абрамович сидит напротив зрителя, без движений и слов. Взгляд становится прикосновением, зритель здесь уже не соучастник действия, а соучастник состояния. Этот перформанс показывает, как телесность способна существовать без физического контакта.

В нем можно и увидеть сдвиг в практике художницы, так и в обществе с фокуса на взаимодействии тел к взаимодействию эмоциональному. «В присутствии художника» словно подводит черту под эпохой телесного участия зрителя, название это иронично подчеркивает, говоря о нахождении художника в моменте, где предлагается новая форма близости — фантомная. Это переход к зрителю-наблюдателю, где прикосновение заменяется вниманием, а соучастие становится внутренним переживанием.

Так, избранные перформансы 1960–2010-х годов показывают постепенный переход от реального физического взаимодействия к более фантомным формам присутствия. В них тело становится полем исследования доверия, уязвимости и контроля. От Йоко Оно и Валие Экспорт до Марины Абрамович — телесность перестает быть только объектом, превращаясь в медиум, через который происходит контакт со зрителем. Эти практики формируют основу для понимания телесного опыта в современном искусстве: прикосновение может быть не физическим, но всегда остается точкой соприкосновения между человеком и миром.

Перформер и зритель-наблюдатель

С развитием цифровой культуры и гибридного восприятия, перформансов без физического соучастия зрителя становится значительно больше. Когда телесность перестает быть единственным способом вовлечения, внимание зрителя смещается от участия к наблюдению. Перформанс не требует непосредственного контакта: присутствие зрителя становится зрительным, превращаясь в форму соучастия через наблюдение и документацию (например, съемка на телефон). Художник остается телесно активным, в то время как зритель переживает взаимодействие опосредованно — через дистанцию, взгляд, созерцание.

Такое разделение не устраняет связь, здесь телесность ощущается через эмпатию, напряжение, внимание, ритм и жест. Перформанс становится пространством присутствия, где контакт происходит без касания, а телесное взаимодействие сменяется сенсорным и психологическим соучастием.

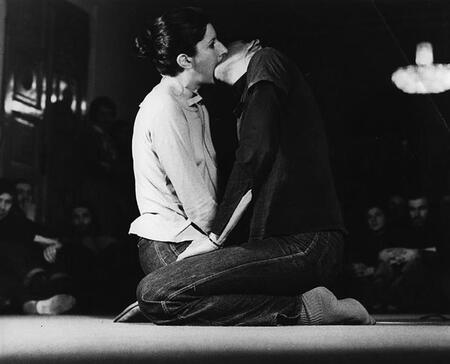

«Вдох/Выдох», 1977 — Марина Абрамович, Улай

В перформансе «Вдох/Выдох» Марина Абрамович и Улай, сцепившись губами, обмениваются дыханием до потери сознания. Контакт здесь показывает пределы возможностей тела и зависимость одного от другого. Зритель наблюдает интимный акт, который постепенно превращается в экстремальное испытание. Этот перформанс демонстрирует, что взаимодействие может происходить на уровне, где граница между жизнью и истощением становится художественным материалом. В контексте исследования это пример телесного соединения, переживаемого как наблюдение: зритель не может вмешаться, но ощущает физическое напряжение через эмпатию и внимание.

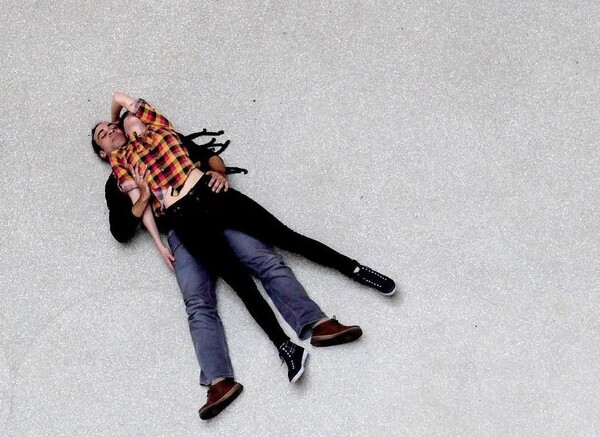

«Поцелуй», 2003, Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк, 2010 — Тино Сегал

Работа «Поцелуй» Тино Сегала переносит классические образы любви из живописи и скульптуры в живое движение. Пара исполнителей медленно меняет позы, воспроизводя поцелуи из истории искусства — от Родена до Кунса. В этом перформансе зритель становится свидетелем повторяющегося, почти ритуального действия. Сегал сознательно устраняет дистанцию между прошлым и настоящим, искусством и жизнью, но оставляет дистанцию между телами исполнителей и публикой. Контакт становится эстетическим переживанием, как если бы смотрели на ожившие картины: зритель чувствует присутствие, но не имеет права на вмешательство. «Поцелуй» превращает момент интимности в коллективный акт созерцания, где телесность и взаимодействие рассматривается как сквозной образ.

«Фауст», Венецианская биеннале, 2017 — Энн Имхоф

«Фауст», Венецианская биеннале, 2017 — Энн Имхоф

В «Фауст» Энн Имхоф создает многоуровневое пространство из стекла и отражений, где перформеры движутся среди зрителей над и под ними. Контакт здесь дистанцированный, происходящий через взгляд и через разделенное пространство. Зритель оказывается внутри перформанса, но без возможности прямого взаимодействия: он наблюдает, записывает, перемещается, становясь частью общей хореографии.

Имхоф превращает наблюдение в физическое состояние — быть телом в присутствии других тел, разделенных прозрачной преградой. Перформанс исследует невидимые границы, которые в данном случае имеют даже физическое воплощение. В нем уже чувствуется переход к «гибридному вниманию» современного зрителя, который одновременно присутствует и фиксирует происходящее через экран на дистанции.

«Солнце и море (Марина)», Литовский павильон, Венецианская биеннале, 2019 — Ругиле Барзджюкайте, Вайва Грайните и Лина Лапелите

Опера-перформанс «Солнце и море (Марина)» переносит зрителя в позицию наблюдателя сверху: он смотрит на людей, загорающих на искусственном пляже. Этот вид будто лишает тело веса и делает его элементом пейзажа. Зрители становятся свидетелями медленной экологической катастрофы, происходящей в форме досуга.

Контакт между зрителем и участниками опосредован пространством и звуком: взглядом сверху и ритмом песен. Люди лежат, поют, дышат — и в этом повседневном жесте заключена хрупкость современного существования. «Солнце и море» иллюстрирует линию перехода от участия к наблюдению.

«Солнце и море (Марина)», Литовский павильон, Венецианская биеннале, 2019 — Ругиле Барзджюкайте, Вайва Грайните и Лина Лапелите

Телесность в перформансе постепенно уходит от прямого контакта к присутствию. Зритель остается вовлеченным, но уже через эмпатию, внимание и фиксацию происходящего. Вовлеченность превращается в фантомное соучастие, где телесность ощущается через дистанцию.

Если в 1960–1970-е зритель определял ход действия, как у Йоко Оно, Валие Экспорт или Кусамы, то сегодня он чаще становится наблюдателем, как в перформансах Сегала или Имхоф.

Можно заметить, что перформансов, требующих физического участия аудитории, сегодня гораздо меньше. Это напрямую связано с изменением самого режима восприятия в эпоху цифровизации. Сейчас люди привыкли смотреть на дистанции и документировать, а не участвовать. Снимая перформанс на телефон, он участвует в его распространении, фрагментируя и переосмысляя событие. Таким образом, участие меняет форму: если раньше оно было телесным, «тело к телу», то теперь — опосредованным, «тело и устройство».

Этот сдвиг связан с новой оптикой восприятия, о которой пишет Клэр Бишоп, называя ее «рассеянным вниманием». Человек современности воспринимает искусство одновременно телом и через экран, в пространстве между реальным и цифровым. Этот тип внимания становится универсальным условием восприятия и в перформансе, и в других формах искусства, где контакт все чаще заменяется ощущением присутствия.

Зритель может не находиться рядом с художником и все же быть свидетелем действия. Перформанс живет не только в моменте, но и в его цифровых следах, копиях, пересылках, экранах. Даже в «Солнце и море (Марина)» присутствие зрителя фрагментарно — он может приходить и уходить, наблюдая лишь часть действия. Это отражает новое восприятие: рассеянное, гибридное, распределенное между онлайном и офлайном, мгновенное и глубокое одновременно, как об этом говорила Клэр Бишоп.

«Современные способы восприятия не только рассеяны и распределены, но и гибридны: одновременно присутствующие и опосредованные, происходящие в реальности и онлайн, мимолетные и глубокие, индивидуальные и коллективные — режим, который только усугубился и усилился в результате пандемии COVID-19» [Бишоп, 2025, с. 12].

Эта гибридность внимания формирует новую форму телесного взаимодействия. Таким образом, тело в перформансе остается, но фокус на нем меньше, как в театре или кино и у него появляется дистанция.