Память пустоты: тишина как способ быть

КОНЦЕПЦИЯ

В японской культуре тишина — не отсутствие звука, а отдельный тип присутствия. Она выстроена, как архитектура; культивирована, как сад; проживается телом, как ритуал. Философия дзэн, формировавшая эстетический код Японии на протяжении столетий, делает пустоту не противоположностью смысла, а его носителем. Дайсэцу Судзуки писал: «В тишине дзэна слово становится препятствием, а молчание — путём». Именно через молчание человек приближается к тому, что невозможно выразить. В этом исследовании я рассматриваю тишину как форму визуальной памяти — как способ, которым культура фиксирует, скрывает или перенаправляет опыт утрат, боли и переживаний. Память в Японии не проявляется в громких монументах; она растворяется в промежутках (ма), в структурной недосказанности, в пространствах, где присутствие ощущается через отсутствие.

Рёандзи, Дайтоку-дзи, чайные сады и традиционная архитектура — это не эстетические объекты, а инструменты воспитания особого состояния сознания. Здесь пустота становится рамой, внутри которой формируется взгляд. В саду невозможно увидеть все камни одновременно — и эта невозможность не раздражает, а направляет мысль. Сад не объясняет, а предлагает «услышать форму» — услышать то, что не произнесено. Архитектура продолжает этот жест: раздвижные шодзи, пустые комнаты с татами, узкие галереи энгава, отделяющие дом от мира, — всё это создаёт «переживаемую тишину». Она не звучит, а действует. В доме японец учится тому, что пространство — это не фон, а партнёр. Молчание — не пауза, а социальная норма. Отсутствие речи — язык, который понимают без перевода.

Как писал Ролан Барт: «Японская пустота — это не дыра, а знак. Она не пуста — она бережёт возможность».

Но тишина в японской культуре — не только эстетика. Она также становится инструментом вытеснения. После войны, бомбардировок, утрат, землетрясений и социальных катастроф в Японии возникла традиция «тихой памяти»: не говорить о травме, а помещать её в пространство. Сад, комната, ниша токонома или кадр фильма становятся местом, где прожить можно больше, чем произнести. Эта культура созерцания помогает пережить боль — но она же может скрывать её, превращая травму в красиво оформленную тишину. Сегодня эстетика «японской тишины» превратилась в глобальный бренд — от архитектуры Тадао Андо до туристических образов «гармоничной Японии». Но за спокойной поверхностью часто скрывается другая история: тишина как инструмент давления, ожидание сдержанности, коллективное подавление индивидуального голоса.

Когда тишина лечит — а когда делает невидимым то, что должно быть произнесено?

Это визуальное исследование рассматривает тишину в трёх сферах — сад, архитектура и память — как единую культурную систему. Я изучаю пространство не как фон, а как язык: камни и гравий, свет и бетон, отсутствие речи, паузы в движении и пустые фреймы — всё это элементы сложной грамматики японского молчания. Через их анализ я пытаюсь ответить на один вопрос: где проходит граница между созерцанием и забыванием? И может ли тишина быть честным способом говорить о том, что словами не выразить?

Слушая форму

Почти в каждом японском саду есть место, где ничего не происходит.Нет воды, нет цвета, нет направленного жеста — только камни, тени и сдержанный ритм гравия. Это пространство не требует интерпретации. Оно требует внимания. В дзэн-практике тишина — это не пауза, а способ возвращения к себе. Она не пустая: в ней проступает структура мира, очищенная от шума. Как пишет Судзуки: «Тишина — не отсутствие звука, а раскрытие того, что было скрыто». Сад становится не объектом созерцания, а механизмом медленного чтения. Ось камня задаёт направление взгляду, зазор между плитами становится дыханием, а то, что невозможно увидеть полностью, формирует понимание через отсутствие. Мы входим в исследование через эту точка — через место, где форма говорит тише, чем слова, и где молчание становится не состоянием, а средой.

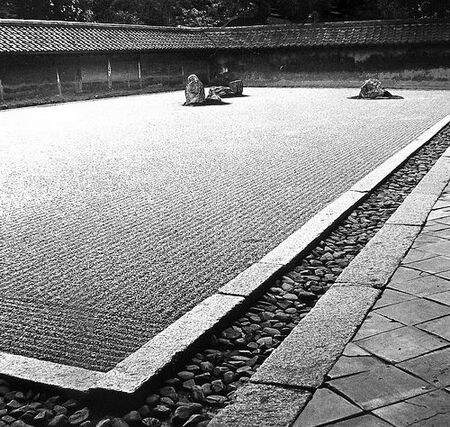

Рёандзи — сад камней, Киото, XVI век

Сад Рёандзи — это не изображение и не символ. Его композиция — почти математическая тишина. Пятнадцать камней расположены так, что из любой точки видны только четырнадцать. Эта невозможность «увидеть всё» — структурная метафора дзэн: мир никогда не раскрывается полностью, а знание всегда фрагментарно. Гравий прочерчен параллельными линиями, похожими на дыхание. Линия не ведёт взгляд к камню, она обтекает его, создавая тишину вокруг. В этом «обходе» — важная японская оптика: в центре всегда пустота. Фигура вторична, пространство первично. Камни словно плавают в белом море — форма без воды. Сад строит тишину не через отсутствие звука, а через исключение всего лишнего: цвета, вертикали, движения. Это тишина, доведённая до структуры. Здесь тишина — не пассивная, она активна. Она требует от зрителя перестройки восприятия: не понимать — а быть. Рёандзи создаёт тишину как композицию, а композицию — как способ мышления. То, что скрыто, становится важнее видимого. Именно здесь формируется японское понимание памяти: она состоит не из образов, а из пробелов между ними.

Моховый сад Дайтоку-дзи, Киото

Если Рёандзи — это тишина как структура, то Дайтоку-дзи — тишина как время. Мох в саду — не декоративный слой, а материал памяти. Он растёт медленно, почти незаметно, покрывая камни зелёным дыханием, которое фиксирует течение лет. Это не молодость природы — это накопление опыта. Тишина мохового сада плотнее, чем в сухом ландшафте. Она не геометрична, а органична: в ней нет параллельности, только мягкая неустранимая асимметрия. Мох не подчёркивает форму камня — он стирает её, создавая ощущение «возвращения» к чему-то древнему, куда человек приходит не впервые. Дайтоку-дзи показывает другую природу японской тишины — не аскетичную, а терпеливую. Здесь молчание не жест, а след: след воды, которой больше нет; след леса, от которого остались только фрагменты; след истории, пережившей сама себя. В этом саду тишина работает как архив. Она фиксирует время, но не рассказывает его — вместо повествования здесь оседает покрытие. Если в Рёандзи тишина показывает границы видимого, то в Дайтоку-дзи она показывает глубину прожитого. Мох превращает пейзаж в медленную форму памяти, в которой прошлое не проговаривается, а продолжает расти.

Ступени через пруд, традиционный японский сад, XX век

Цукубаи — омовенная чаша чайного сада, традиция чайных садов, XIX–XX

В японском саду путь никогда не бывает прямым. Камни располагают так, чтобы шаг становился актом внимания: каждая неровность — приглашение замедлиться, почувствовать вес тела, услышать собственное дыхание. Тропа ведёт не по кратчайшей линии, а по линии присутствия. Каменная дорожка — это не маршрут, а урок тишины. Она учит не идти быстро, а идти осознанно. В дзэн-логике движение должно быть без намерения: шаг не направлен «куда-то», он направлен «в сейчас».

«Ма — это не пустота, а пространство, где человек становится вниманием».

Именно поэтому тропа скрывает горизонт. Она не показывает, что будет впереди — создаёт небольшое чувство неведомого. Так в истории работают фрагменты памяти: видим лишь часть, остальное угадываем, догадываемся, достраиваем. Дорожки снимков — это хрестоматийный пример садовой композиции «вслепую»: из-за поворотов, кустов, перепадов высоты путь нельзя увидеть целиком. Сад программирует потерю контроля — но делает это мягко, заботливо. Тишина тут не как пустота, а как освобождение от необходимости знать всё. Каменная чаша — точка, где тишина уплотняется Если дорожка — это движение, то цукубаи — это остановка. Звук падающей капли — минимальный возможный звук. Тишина здесь обретает тело: воду, камень, тень. Чаша не отражает мир полностью, она показывает только маленький фрагмент неба, так же как память хранит не событие, а его отблеск. Цукубаи — символ скромности, омовения, очищения перед входом в чайный дом. Но это ещё и метафора того, как культура удерживает боль: здесь звук капли — это не тревога, а признание хрупкости.

«Вода помнит форму сосудов, но не сохраняет их навсегда».

АРХИТЕКТУРА ТИШИНЫ

Веранда энгава, частный дом

Энгава — традиционная японская веранда, представляет собой не просто архитектурный элемент, а пространство, где рождается тишина как опыт. Это переходная зона между домом и садом, граница между внутренним и внешним, тонкая полоса, на которой человек перестаёт быть участником мира и становится его наблюдателем. В европейской архитектуре порог — это момент, который нужно преодолеть, чтобы войти или выйти. В японской — это место, где нужно задержаться. Сидя на деревянном настиле и глядя в сторону сада, человек вступает в ритуал остановки, где дыхание и взгляд постепенно замедляются. Тишина здесь не навязана — она естественно возникает в ситуации, когда перед тобой нет ничто, кроме движения ветра, ритма тени и пустого пространства. Энгава словно учит тому, что тишина возможна только на границе: между тем, что было, и тем, что только готово произойти. Именно поэтому этот элемент так важен для понимания японского отношения к памяти. Память никогда не бывает полностью внутри или полностью снаружи — она существует на стыке, в подвешенном состоянии, где прошлое ещё звучит, но уже не принадлежит настоящему. Как писал Окакура Какудзо, «чайный дом — это место, где можно услышать собственную душу»; энгава становится архитектурным воплощением этой мысли, потому что её пустота превращается в пространство внутреннего эха.

Геометрия татами, деталь укладки

Следующий важный элемент — татами, мягкие напольные маты, которые определяют архитектурную логику традиционного дома. Если сад воспитывает взгляд, а энгава — внимание, то татами воспитывают тело. Японское пространство организовано так, чтобы исключить резкие движения: здесь нельзя шумно ходить, невозможно тяжело ступать, нельзя двигаться бесконтрольно. Сам материал — рисовая солома, сплетённая и обтянутая тканью — требует мягкости. Чтобы войти в комнату, нужно опуститься ниже, чем привык европейский человек; чтобы переместиться, нужно сдержать движение. Так архитектура формирует не стиль поведения, а целую философию телесной тишины. Татами — это пространство, которое отучает от ненужных жестов. Здесь всё работает на то, чтобы человек находился в состоянии сдержанности, внимательности, умеренности. Кэндзо Танге писал, что татами «воспитывают смирение тела», потому что они подсказывают, что мир существует не только наверху — в движении, речи, активности — но и внизу, в контакте с землёй, в мягком соприкосновении с поверхностью пола. Геометрия укладки татами — ещё один тихий жест. Прямоугольники никогда не образуют жёсткой симметрии; их комбинации — от сёин до сёги-джики — формируются по принципу внутреннего ритма, почти музыкального. Взгляд невольно начинает следовать за линиями мата, продлевая ощущение движения внутри покоя. Это тишина, которая формируется не отсутствием звука, а присутствием определённой визуальной логики. И постепенно становится очевидно, что японский дом — это не просто архитектура, а своего рода тихий наставник. Сад учит смотреть — медленно, не хватая глазами всё сразу. Энгава учит останавливаться — позволять себе паузу, в которой мир чуть отдаляется, а ты начинаешь слышать собственное дыхание. Татами учат присутствовать телом — мягко, бережно, без лишнего усилия. Тишина здесь не декларируется, не навязывается, не превращается в правило. Она вырастает сама — из шага, из света, из того, как ложится тень, из того, как мягко пружинит пол под ладонью. Это не абстрактное понятие, а опыт, который ежедневно проживается в пространстве. Кажется, будто сама архитектура подталкивает к тому, чтобы быть чуть внимательнее, чуть спокойнее, чуть тише — и в этой тишине обнаруживать себя.

Токонома, молчаливый центр комнаты

В японском доме есть место, где пространство будто начинает говорить шёпотом — токонома, небольшая ниша с одним свитком, одной веткой, одной вазой. В этой предельной скромности скрыта важная роль: токонома учит смотреть тише. Здесь каждый предмет звучит не сам по себе, а через пустоту вокруг — как пауза делает слышимой единственную ноту. Токонома никогда не заполнена. Она держит дистанцию между вещами, создавая пространство для внимания. Это и есть особая японская форма памяти — не накопление, а освобождение. То, что действительно важно, остаётся в тишине. Всё лишнее исчезает. Ролан Барт писал: «Японский знак — это намёк: он даёт увидеть то, что не произнесено.» Токонома — чистый намёк, тихое приглашение к созерцанию. В такой комнате человек сам становится тише. Взгляд мягче, дыхание ровнее. Молчание перестаёт быть пустотой — оно превращается в пространство, где может родиться мысль, всплыть воспоминание, проявиться внутренний образ. Токонома делает тишину видимой — и показывает, что память иногда живёт именно там, где ничего не сказано.

Сёдзи: световые занавеси, которые фильтруют реальность

Сёдзи — это не просто перегородки. Они работают как фильтры: смягчают свет, приглушают звук, стирают резкость контуров. Дом с сёдзи никогда не разделён полностью — он состоит из полутонов, намёков, мягких переходов. Через бумагу проходит утренний свет — рассеянный, почти молочный. Вечером она становится тёплой, как ткань, впитавшая закат. Эти изменения напоминают, что пространство постоянно дышит: шёпотом, тенью, движением. Сёдзи формируют особую культуру присутствия. Они не защищают от другого человека — они соединяют, но не навязчиво. Звук за перегородкой слышен, но смягчён; движение угадывается, но не доминирует. Тишина возникает как взаимное уважение: говорить громко просто не хочется. Поэтому сёдзи — важная часть языка японского дома. Они создают тишину не запретом, а настроенностью. Свет становится жестом, звук — паузой, пространство — дыханием. В такой архитектуре человек неизбежно становится внимательнее и мягче — потому что сама структура дома подсказывает этот ритм.

«Тишина — это не отсутствие звука. Это пространство, в котором вещи начинают говорить сами».

МА — ИНТЕРВАЛ КАК ФИЛОСОФСКАЯ СТРУКТУРА

«Тишина пространства начинается там, где взгляд встречает интервал».

Ма — это не пустота, а чувство пространства, которое возникает между вещами, жестами, словами. Это опыт «между», который не требует объяснения и не несёт в себе намерения. Ма — это когда пространство становится событием, а тишина — формой присутствия. Именно в ма проявляется уникальный японский способ смотреть на мир: не фиксировать его, а позволять ему проявляться постепенно. Взгляд скользит по комнате, не встречая сопротивления; линии, тени, свет — всё указывает не на объект, а на интервал между объектами. В японской культуре пространство не заполняют — ему дают возможность звучать. Ма — это возможность, которая не торопится стать формой.

«Ма — это пустота, через которую мир становится слышим».

«В каждой линии света — пауза, из которой начинается движение».

Ма — это не архитектурный принцип, а ритм существования. Это пауза в высказывании, которая делает речь понятной; тишина между шагами, которая задаёт темп; свет, который ложится на поверхность так, что становится временем. Ма — это дыхание пространства. Оно не статично — оно пульсирует: тень движется по полу, свет меняет форму, комната «раскрывается» и «закрывается», следуя ходу дня. Через ма пространство приобретает глубину. Оно становится живым не потому, что чем-то заполнено, а потому, что умеет дышать. Так формируется особое ощущение — присутствие в настоящем без давления будущего и без тяжести прошлого. Ма удерживает человека в моменте.

«Красота возникает там, где ничто не спешит занять место».

«Ма — это когда свет становится ощутимее предметов».

Ма — это не просто пауза, а возможность услышать то, что обычно скрыто. Тишина, возникающая в ма, не пуста — она полна внутреннего движения. В ней концентрируется внимание, в ней рождаются смыслы, которые не нуждаются в словах. Ма учит принимать невыраженное. Оно позволяет тому, что невозможно сформулировать, существовать без объяснения. В японской философии ма — это способ обратиться к глубинному слою бытия: к тому, что не поддаётся логике, но доступно интуиции. Ма становится пространством доверия — к миру, к себе, к тишине. В нём нет необходимости что-то доказывать или объяснять. Ма — это место, где человек впервые слышит собственное присутствие.

«Пустота — не отсутствие. Она — форма, в которой тишина находит свой голос».

ТИШИНА ПОСЛЕ ГРОМА

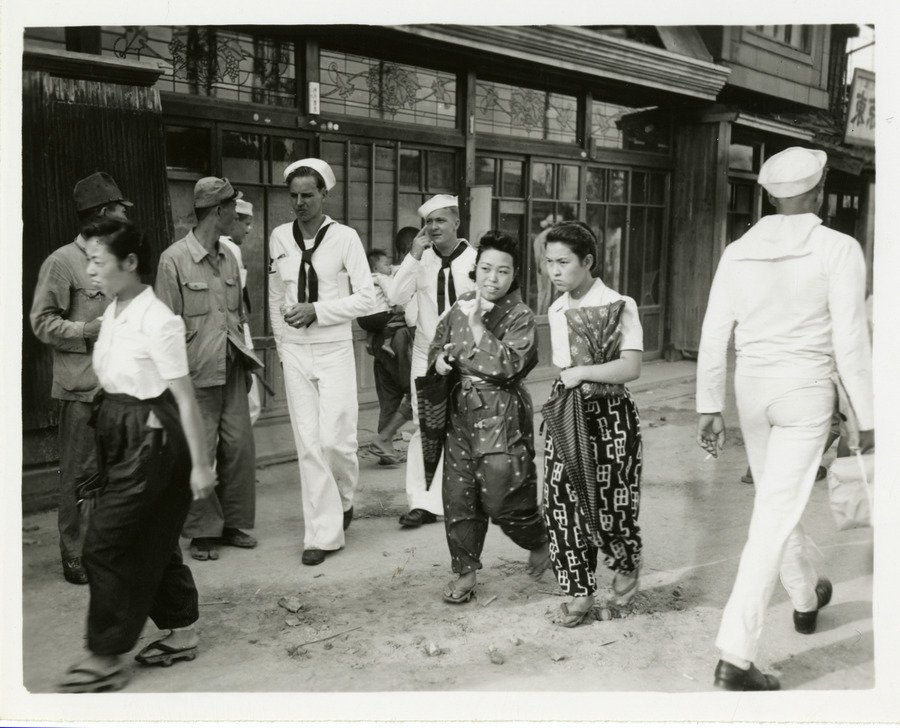

Жизнь продолжается: улица Токио, первые послевоенные годы

После войны именно женщины оказались в центре тихих изменений японской повседневности. На фотографиях тех лет они выглядят почти обычно: идут по улицам, шьют, разговаривают, несут покупки. Но за этой обыденностью скрывается куда более глубокий процесс — медленное возвращение страны к жизни. Женская фигура в послевоенном городе — не только часть бытовой сцены, но и маркер хрупкого восстановления, которое происходит не через большие события, а через малые, повторяющиеся жесты. Расправить кимоно, поправить уголок пояса, перевязать ткань — всё это действия, в которых чувствуется одновременно память о прежнем порядке и попытка переустроить его в новых условиях. В кадрах видно, что лица часто обращены не в объектив, а вглубь себя. Люди продолжают жить, но в выражениях сохраняется тень — не страх и не скорбь, а какое-то тихое напряжение, как будто мир ещё слишком тонкий, чтобы на него опереться. Женщины становятся носителями нового ритма страны: не героического и не громкого, а выстроенного из неприметных движений, которые постепенно возвращают нормальность. Они — первые свидетели, первые хранители перемен и первые, кто несёт их дальше. Их жесты — это новая тишина Японии, тишина, в которой зарождается будущее.

«То, что не сказано вслух, тяжелее всего» — Кэндзабуро Оэ

Хиросима. Мгновение, разделившее время

Тишина города, оставшегося без голоса

Фотографии Хиросимы после взрыва — это пространство, где тишина становится почти физическим веществом. Она лежит на развалинах, на обугленных деревьях, на пустых дорогах. Невозможно представить звук этого места — разрушение было настолько полным, что заглушило даже собственный шум. Поэтому память о Хиросиме всегда звучит тише любой речи: слова бессильны удержать масштаб утраты, а фотографии раскрывают то, что невозможно произнести. В этих руинах нет прямого эмоционального жеста — они не скорбят и не обвиняют. Они просто стоят, являя собой абсолютную паузу в истории. И именно эта пауза становится формой памяти. Взгляд человека, который стоит среди развалин и смотрит на остов здания Префектуры промышленности, — это взгляд не на прошлое, а в пустоту между прошлым и настоящим. Эта пустота и есть ма, интервал, который держит боль в подвешенном состоянии, не позволяя ей раствориться, но и не заставляя её проговорить. Память Хиросимы — это память, которая звучит тишиной.

«Память — это рана, которая отказывается заживать» — Кэйдзи Ниситани

Тишина, отретушированная до идеала

Современная Япония предлагает другой образ тишины — тщательно собранный, визуально гармоничный, почти безупречный. Туристические фотографии храмов и садов, ровные дорожки, вычищенные пейзажи, листья клёна, уложенные будто вручную, — всё это формирует эстетическую оболочку, которая отделяет зрителя от реального исторического опыта страны. Здесь тишина становится продуктом: она продаётся, её можно привезти с собой в виде снимков, открыток, коротких видео. Но когда смотришь на такие изображения после кадров разрушенной Хиросимы, внутри возникает лёгкое смещение. Слишком ровные линии, слишком чистый снег, слишком правильный цвет кимоно — всё кажется будто построенным поверх неизлечённой раны. Современная Япония создаёт идеальную картину покоя, но этот покой невозможен без тех интервалов, которые были прожиты раньше. И потому тишина здесь двойная: открытая для публики и скрытая внутри, между слоями истории. Эти три группы образов складываются в единую линию: женщина, несущая повседневность; руины, несущие память; современная сцена, несущая миф о гармонии. И именно в их последовательности видна эволюция японского молчания — от травмы к восстановлению и от восстановления к эстетизации. Это путь страны, которая научилась говорить через паузы.

«Прошлое не проходит. Оно меняет свой вес» — Харуки Мураками

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В японской культуре тишина никогда не была пустотой. Она — не пауза, не отсутствие, не провал между фразами. Это пространство, где мир приобретает очертания. Человек не приходит к этой тишине сознательно — он врастает в неё, как дерево в мягкий свет под крышей храма. Тишина присутствует в японской жизни настолько глубоко, что перестает быть характеристикой и становится средой, в которой существует всё остальное. Её исток — в дзэн-практиках, где смысл ищут не в словах, а в разрывах между ними. Между вдохом и выдохом, между шагами по гравию, между двумя камнями в саду, расставленными так, чтобы взгляд неизбежно упал в промежуток. Дзэн учит тому, что в паузе заключено не меньше, чем в действии. Из этой идеи выросла целая культура, где интервал важнее заполненности, а недосказанность — честнее прямоты. Но тишина в Японии — не философская абстракция. Она проживается телом. Дом заставляет двигаться иначе: сёдзи приглушают всё, к чему человек прикасается; татами меняют походку; свет, разбиваясь о рейки, превращается в медленный ритм комнаты. Пространство учит слушать, а не говорить. И постепенно человек начинает воспринимать мир через мягкие смещения, тени, намёки.

«В пустоте нет ничего. Но в этой пустоте заключено всё» — Дайсэцу Т. Судзуки

Такая тишина не делает людей молчаливыми — она делает их внимательными. Она создаёт особую чувствительность к тому, что находится «между»: к нюансу жеста, к дрожанию света, к малейшему изменению интонации. Из этого рождается тонкая, почти прозрачная форма эмпатии, которой и держится японская повседневность. Но в XX веке культура тишины столкнулась с тем, что нельзя было выразить ни словами, ни интервалами. Война, разрушенные города, Хиросима и Нагасаки — травмы, которые не умещались в язык. Тогда тишина стала не только средой и практикой, но и способом удержания памяти. Молчание, которым Япония встретила своё послевоенное прошлое, не было бегством. Это было единственное возможное пространство, где травма могла не рассыпаться и не заглушить живых. Память поселилась в жестах, в ритуалах, в архитектурных пустотах, в фотографиях, на которых город ещё дымится, но уже стоит в полном молчании. Так сформировалась новая форма тишины — не созерцательная, а историческая. Она хранит то, что словами не произносят. Она связывает поколения не рассказами, а настроениями, тенью определённых мест, деликатным избеганием прямых формулировок.

«Надежда — это не ожидание. Это способность продолжать»

И сегодня тишина остаётся двойственной. Она по-прежнему несёт в себе мудрость дзэна, стремление к ясности без избыточного. Но рядом с этим тишина становится эстетикой, медийным образом страны, брендом гармонии, который иногда сглаживает острые углы прошлого. Между подлинной тишиной и декоративной лежит тонкая граница. И именно в этом напряжении живёт современная Япония: между паузой, которая помогает пережить, и молчанием, которое может спрятать. Тем не менее в глубинных слоях культуры по-прежнему течёт то же древнее понимание: тишина — не отказ, а способ быть. Она не требует оправданий, не зависит от шумности эпохи, не подчиняется времени. Она переваривает опыт, который слишком тяжёл, чтобы быть высказанным. Тишина остаётся с Японией потому, что она стала внутренним способом помнить. И потому, что в мире, пережившем катастрофы, иногда только тишина способна удержать человека целым.

Suzuki D. T. Introduction to Zen Buddhism [Электронный ресурс]. — URL: https://terebess.hu/zen/suzuki-introduction.html (дата обращения: 22.11.2025).

Okakura K. The Book of Tea [Электронный ресурс]. — URL: https://www.gutenberg.org/ebooks/769 (дата обращения: 22.11.2025).

Barthes R. Empire of Signs [Электронный ресурс]. — URL: https://monoskop.org/Roland_Barthes (дата обращения: 22.11.2025).

Nishitani K. Religion and Nothingness [Электронный ресурс]. — URL: https://archive.org/details/religionandnothingness (дата обращения: 22.11.2025).

Григорьева Т. П. Япония: традиции и современность [Электронный ресурс]. — URL: https://inslav.ru/publications/japan-aesthetics (дата обращения: 22.11.2025).

Ando T. Tadao Ando Talks & Essays — Collection [Электронный ресурс]. — URL: https://ando.work/essays (дата обращения: 22.11.2025).

Tange K. Architecture and Tradition of Japan [Электронный ресурс]. — URL: https://www.archnet.org/publications/ (дата обращения: 22.11.2025).

Assmann A. Cultural Memory and Western Civilization [Электронный ресурс]. — URL: https://archive.org/details/culturalmemoryassmann (дата обращения: 22.11.2025).

Hiroshima Peace Memorial Museum Digital Archives [Электронный ресурс]. — URL: https://hpmm-db.jp (дата обращения: 22.11.2025).

Donald Richie. A Hundred Years of Japanese Film [Электронный ресурс]. — URL: https://monoskop.org/Japanese_cinema (дата обращения: 22.11.2025).

Ryoan-ji rock garden, Kyoto [Электронный ресурс]. — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Ryoanji_rock_garden_857.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

Ryoan-ji gravel close-up [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/736x/bc/51/1b/bc511b030c4af53fd8e167f65fd8e405.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

Moss garden texture, Kyoto [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/originals/e0/d0/0d/e0d00da4cf476037c1a46298e78a9dc1.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

Zen garden stones, Kyoto [Электронный ресурс]. — URL: https://2.bp.blogspot.com/_DCQKNVJh2os/TB2RIITmhlI/AAAAAAAAAXA/sh2uKzibNO0/s1600/IMG_1564.JPG (дата обращения: 22.11.2025).

Stone basin (tsukubai), Japan [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/736x/8e/04/ba/8e04baee2eca9426cdff6906a2f80786.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

Shoji sliding doors, interior light [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/originals/b3/eb/17/b3eb1778324af7e705c98b2a1dd83ce4.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

Engawa — traditional veranda, Japan [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/originals/17/16/92/171692636592d0c2cc61852558928641.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

Sunlight through shoji screen [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/736x/be/98/67/be9867284c4b5f5cff82723b647472f1.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

Light stripes through wooden lattice [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/474x/74/2d/d0/742dd090ab5bc0dc617e676d96d437dd.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

Empty tatami room, Japanese interior [Электронный ресурс]. — URL: https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/031/150/205/large_2x/interior-empty-room-and-tatami-mat-floor-room-japanese-style-free-photo.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

Interior with a single light beam [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/originals/dc/c6/9b/dcc69bab69d511f6073f14a82567908c.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

Shoji corridor, morning light [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/originals/6d/e5/02/6de502d745134144a58763c412722d99.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

Minimal Japanese room, empty [Электронный ресурс]. — URL: https://img.freepik.com/premium-photo/traditional-japanese-empty-room-interior-ai_941600-15076.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

Light and shadow in a traditional house [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/736x/6e/a5/28/6ea5283baf9d4da5f8a6e1be04663cce.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

Postwar Hiroshima, street ruins (Yoshimatsu) [Электронный ресурс]. — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Yoshimatsu02.jpg/1599px-Yoshimatsu02.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

Hiroshima devastated cityscape, 1945 [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/originals/98/71/69/9871691d9433a3b7828a0da21d9019eb.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

Hiroshima from Kyō-bashi bridge, 1945 (Matsushige Yoshito) [Электронный ресурс]. — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/View_of_Hiroshima_City_seen_from_Kyō-bashi_%28a_bridge_in_Hiroshima_City%29_-1-ca_November_1945-_Matsushige_Yoshito.png (дата обращения: 22.11.2025).

apanese women, postwar portrait [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/736x/93/0b/43/930b4397d1e61ad1805af60d3c64af36.jpg(дата обращения: 22.11.2025).

Women of postwar Japan, archival [Электронный ресурс]. — URL: https://i.pinimg.com/736x/db/a3/6a/dba36a60ac21d11fdcfddf441d3a11e1.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

Sen’nin-bari belt (Domon Ken, 1937) [Электронный ресурс]. — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Sen%27nin-bari_-Ginza-1937-_Domon_Ken.png (дата обращения: 22.11.2025).