Образ «драматической героини» в массовой культуре

Кинематограф

Историко-культурный анализ показывает, что образ драматической героини формировался постепенно: от медицинского мифа об истерии и романтических представлений о женской хрупкости до перформативных опытов Казати и инсценированных автопортретов де Кастильоне. В массовой культуре этот многослойный визуальный код начинает развиваться именно через кино, где женская эмоциональность впервые превращается в самостоятельный драматический нарратив. Кинематографический образ «драматической героини» соединяет в себе исторические клише, психоаналитические страхи, мелодраматическую традицию и новую эстетизацию эмоционального «эксцесса», возникшую на рубеже XX–XXI веков.

Ключевые феминистские и культурные исследования позволяют проследить, как и почему именно кино стало центральным медиумом, закрепившим визуальный код драматической женщины. Лора Малви в своей работе «Visual Pleasure and Narrative Cinema» показывает, что классический кинематограф строится вокруг «мужского взгляда», который превращает женщину в объект визуального желания и контроля. Этот механизм задаёт базовую рамку, в которой женская эмоциональность часто интерпретируется как «дисфункция» или «избыточность».

Барбара Крид в книге «The Monstrous-Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis» показывает, что женское эмоциональное состояние в кино нередко связывается с тревогой, страхом и нарушением норм — отсюда эстетизация истерики, гнева и аффекта. Мэри Энн Доун в исследовании «The Desire to Desire» анализирует классический «женский фильм» и показывает, что истерия в кино — это культурный сценарий, отражающий давление социальных ожиданий. Кир-ла-Жанисс в книге «House of Psychotic Women» расширяет это понимание и трактует женскую нестабильность как выражение травмы, подавленных эмоций и попытки вернуть себе субъектность.

Изучение кино в контексте образа «драматической героини» важно потому, что именно фильмы наиболее наглядно фиксируют способы, которыми культура представляет женскую эмоциональность. Кинематограф соединяет визуальные, повествовательные и психологические механизмы, поэтому в нём особенно хорошо видно, как формируются, усиливаются или меняются представления о том, что считается «нормальным» или «чрезмерным». Через экранные образы можно проследить, как общество реагирует на женскую тревогу, истеричность, уязвимость или гнев, какие эмоции допускаются, а какие маргинализируются. Кино не просто отражает культурные страхи и ожидания, но и само создаёт новые модели поведения, закрепляет визуальные клише и формирует архетипы, которые затем перетекают в моду, медиа и массовое восприятие.

Хронологический разбор позволяет увидеть, как образ «драматической героини» постепенно меняется от патологизированной истеричности к более сложным формам эмоциональной субъектности. В ранних фильмах женская чрезмерность трактуется как опасность или нарушение нормы, тогда как в конце XX — начале XXI века она становится способом выразить внутренний конфликт и сопротивление давлению. Современный кинематограф превращает драму в осознанный жест: эмоции героини больше не скрываются, а становятся её главным визуальным инструментом.

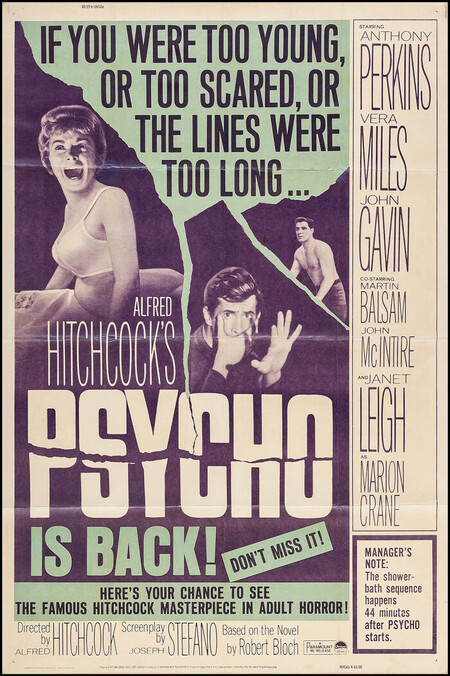

Фильм «Психо» (1960) рассказывает о Мэрион Крейн, которая скрывается после кражи денег и оказывается в изолированном мотеле, где сталкивается с Норманом Бейтсом. История формирует один из ключевых тропов слияния женского страха, уязвимости и наблюдаемости. Кинематографический язык строится вокруг того, что Лора Малви назвала «визуальным контролем над женской фигурой». Мэрион демонстрирует эмоциональные импульсы — тревогу, вину, растерянность, которые трактуются как фактор её уязвимости. Фильм закрепляет ранний образ драматической героини как фигуры, чьи чувства становятся элементом сюжетного напряжения и объектом взгляда. Однако здесь нет места женской субъектности, это исключительно мужская проекция «женского монстра», другими словами — «male gaze».

Кадры из фильма «Психо» (1960)

Фильм «Отвращение» (1965) рассказывает о молодой женщине, которая остаётся одна в квартире и постепенно погружается в состояние паранойи и психического расстройства. Пространство начинает деформироваться, отражая её внутренний распад. Кир-ла-Жанисс анализирует этот образ как пример женского страха, который «расползается на пространство и предметы». Полански делает внутреннее беспокойство героини визуально ощутимым — трещины, тени, звуки становятся продолжением её состояния. Картина ввела ключевой приём: женская тревога становится не чертой характера, а средой фильма, формируя основу для последующих образов эмоциональной героини.

Кадры из фильма «Отвращение» (1965)

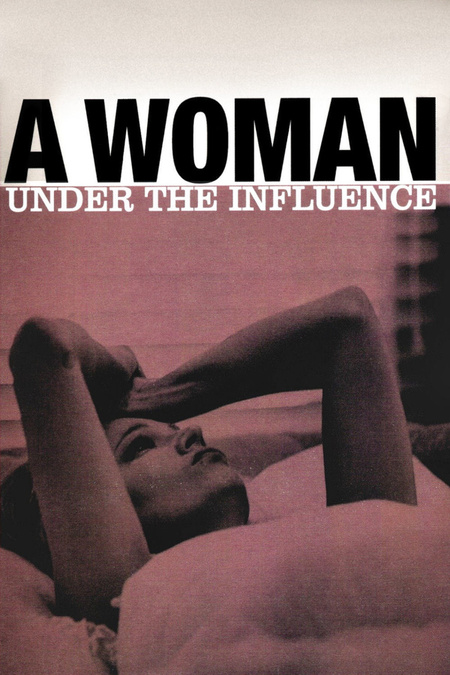

«Женщина под влиянием»(1974) является одним из центральных примеров экранной истеричности, которая, по Мэри Энн Доан, возникает как реакция на давление норм женственности. Картина рассказывает историю Мейбл, женщины, чьё эмоциональное поведение вызывает непонимание как у мужа, так и у окружения. Фильм концентрируется на её попытках существовать в рамках традиционной семейной модели, которая постепенно доводит её до нервного срыва. Мэри Энн Доан подчёркивает, что истерия в кино часто возникает не как медицинский диагноз, а как реакция на невозможность соответствовать социальным ожиданиям, и Мейбл — яркое тому подтверждение. Её эмоции — не патологическая слабость, а результат постоянного давления: она одновременно пытается быть «правильной женой» и сохранить собственную чувствительность. Кир-ла-Жанисс относит эту картину к важнейшим примерам того, как женская «чрезмерность» становится не разрушением характера, а попыткой удержать идентичность в условиях подавления. Фильм показывает, что эмоциональная нестабильность здесь — это не «болезнь», а сигнал внутреннего конфликта, и именно это делает Мейбл ранним прототипом современной «драматической героини».

Кадры из фильма «Женщина под влиянием» (1974)

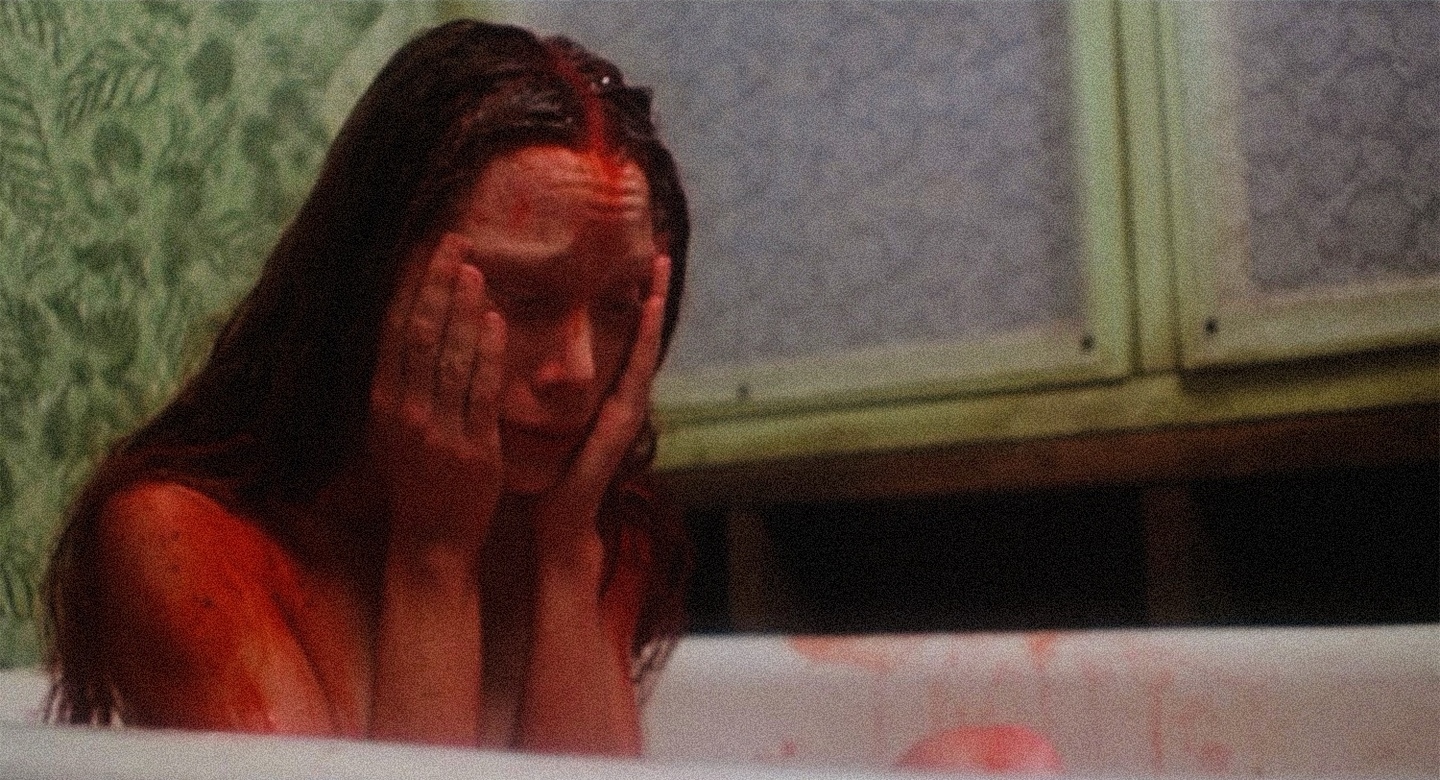

Фильм «Кэрри» (1976) рассказывает о застенчивой старшекласснице Кэрри, которую унижают одноклассники и подавляет фанатичная мать. Когда её эмоции достигают предела, она обнаруживает в себе сверхъестественные способности, что приводит к трагедии. «Кэрри» важен как первая яркая визуализация женской ярости: эмоции героини превращаются в физическую силу, буквально разрушающую пространство вокруг. Барбара Крид определяет такой тип героини как «монструозную», возникающую из подавления, страха и унижения; Кэрри — один из учебных примеров этого механизма. Сам факт, что эмоциональный взрыв девочки-подростка превращается в катастрофу, формирует новый архетип: женская истерика перестаёт быть «проблемой поведения» и становится сюжетным поворотом. Фильм показывает, как накопленные эмоции трансформируют героиню в субъекта действия, а не в жертву.

Кадры и фото со съемок фильма «Кэрри» (1976)

По сюжету «Одержимой» (1981) Анна и Марк переживают распад брака, в котором героиня постепенно утрачивает способность контролировать свои эмоции и поведение. Анна исчезает на длительное время, ведёт себя непоследовательно, впадает в приступы ярости. По мере развития сюжета её эмоциональный кризис начинает менять саму реальность фильма: пространство становится тревожным, поведение персонажей — хаотичным, а мелодрама превращается в хоррор. Кир-ла Жанисс выделяет «Одержимую» как один из самых радикальных примеров женской истерики в кино, подчёркивая, что Анна не просто переживает эмоциональный срыв, а «распадается» на уровне тела, поведения и идентичности. Знаменитая сцена в тоннеле — кульминация этой эстетики: истерия превращается в физический перформанс, а эмоция становится телесным действием, выходящим из-под контроля. Фильм демонстрирует то, о чём писала Барбара Крид: женская чрезмерность, доведённая до предела, начинает восприниматься как «монструозная», нарушающая привычные границы человеческого поведения. Анна — одна из первых киногероинь, у которых эмоциональный взлом представлен не образом жертвы, а разрушительной силой, меняющей структуру всего фильма.

Кадры из фильма «Одержимая» (1981)

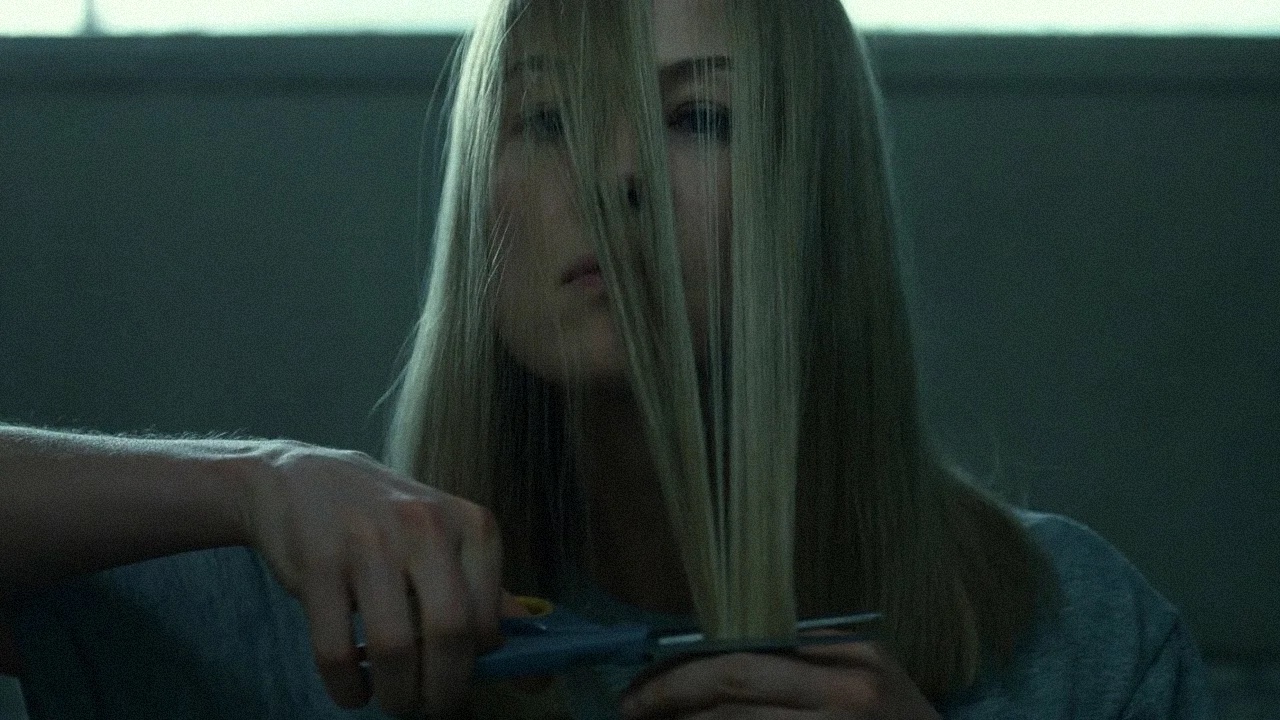

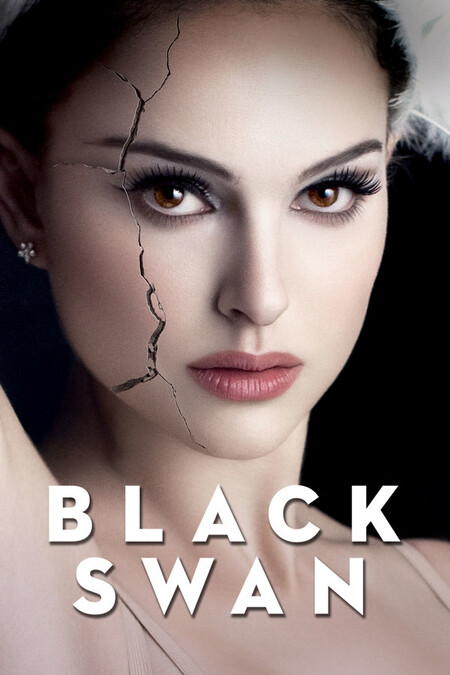

Фильм «Чёрный лебедь» (2010) показывает историю балерины Нины, которая получает главную роль в «Лебедином озере» и сталкивается с необходимостью воплотить одновременно две противоположные натуры — чистую и дисциплинированную Белого лебедя и чувственную, импульсивную тёмную сторону Чёрного лебедя. Постепенно попытка соответствовать идеалу приводит её к паранойе, галлюцинациям и потере контроля над собственной телесностью, а её внутренние страхи начинают буквально менять восприятие реальности.

«Чёрный лебедь» стал важнейшим этапом в развитии образа «драматической героини», поскольку показывает механизм, который Мэри Энн Доан описывала как «истерическое давление нормативной женственности»: стремление быть совершенной разрушает идентичность изнутри. Фильм визуализирует то, что Кир-ла Жанисс называет «распадом субъекта под нагрузкой аффекта» — Нина перестаёт различать себя и роль, а её эмоциональное напряжение воплощается в теле через деформации. Это также пример «женской монструозности» по Барбаре Крид: чрезмерность чувств и перфекционизм выводят героиню за пределы привычного, превращая её в фигуру, вызывающую одновременно сострадание и страх.

Кадры и фото со съемок фильма «Черный лебедь» (2010)

Фильм «Исчезнувшая» (2014) рассказывает о Эми Данн, которая внезапно исчезает в день годовщины свадьбы, оставляя за собой следы насилия и тщательно подготовленные улики против собственного мужа. По мере развития сюжета становится ясно, что Эми сама инсценировала своё исчезновение, чтобы отомстить за измену, манипуляции и давление, которым подвергалась в браке, и её «исчезновение» превращается в сложный перформанс, построенный на контроле, стратегическом обмане и высокой эмоциональной интенсивности. «Исчезнувшая» вносит в образ «драматической героини» принципиально новый элемент — эмоциональную чрезмерность как холодный расчёт, а не аффективный срыв. Эми не «сходит с ума» и не распадается, как героини предыдущих десятилетий; наоборот, она использует «женскую» эмоциональность как инструмент власти. Это то, что Кир-ла Жанисс называет трансформацией «женщины-жертвы в женщину-автора своего ужаса»: Эми полностью контролирует собственную драму и превращает эмоциональность в оружие. В отличие от классических «истеричных» героинь, она не подчинена аффекту, а управляет им — и этим нарушает привычную динамику, описанную Лорой Малви, где женщина находится под наблюдением. Здесь наблюдает Эми. Фильм формирует важный поворот архетипа: драматическая героиня может быть не слабой, а стратегической. Не разрушенной эмоциями, а использующей их как инструмент психологического воздействия.

Кадры и фото со съемок фильма «Исчезнувшая» (2014)

Фильм рассказывает о юной девушке Пэрл, живущей на ферме в начале XX века и мечтающей стать звездой кино. Её жизнь погружена в скуку, подавление и контроль со стороны семьи, и чем сильнее Пэрл стремится вырваться из этой реальности, тем ближе она оказывается к эмоциональному и моральному краху.

Кадры из фильма «Пэрл» (2022)

«Пэрл» (2022) — один из самых ярких и известных примеров современной «драматической героини», поскольку превращает истерику в открытую театральность. Длительный монолог Пэрл, снятый без монтажных склеек, — это образец того, что Кир-ла Жанисс называет «аффективной исповедью», когда эмоции становятся чистым перформансом, утрачивающим рациональность. Пэрл демонстрирует, как мечта о признании оборачивается неконтролируемым нарциссическим аффектом, доводящим её до крайности. Фильм возвращает к архетипу «женщины, которая слишком много хочет» — героиня перестаёт скрывать свои чувства и становится разрушительной, превращая эмоциональность в оружие и катализатор насилия.

Кадр из фильма «Пэрл» (2022)

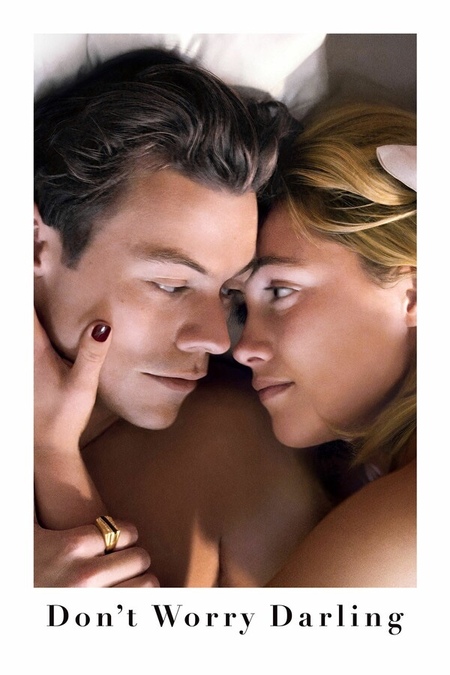

Фильм «Не беспокойся, дорогая» (2022) рассказывает об Элис, живущей в идеализированном пригороде 1950-х, где каждая женщина — безупречная хозяйка, а мужчины уходят на загадочную работу. Постепенно Элис начинает замечать нестыковки в окружающей реальности, а её попытки разобраться в происходящем приводят к нарастанию тревоги, паранойи и отчаянного психологического сопротивления. Этот фильм важен тем, что показывает «драматическую героиню» иначе, ее эмоции — это ответ на структурное подавление: её истерия формируется не из-за внутреннего расстройства, а из-за скрытого патриархального контроля, маскирующегося под «идеальную жизнь». Элис переживает то, что Мэри Энн Доан описывала как «истерию несоответствия роли» — чем сильнее она пытается соответствовать модели «счастливой жены», тем глубже разрушает себя. Фильм визуализирует эмоциональное пробуждение женщины, которая перестаёт подчиняться требованию быть спокойной и покорной.

Кадры из фильма «Не беспокойся, дорогая» (2022)

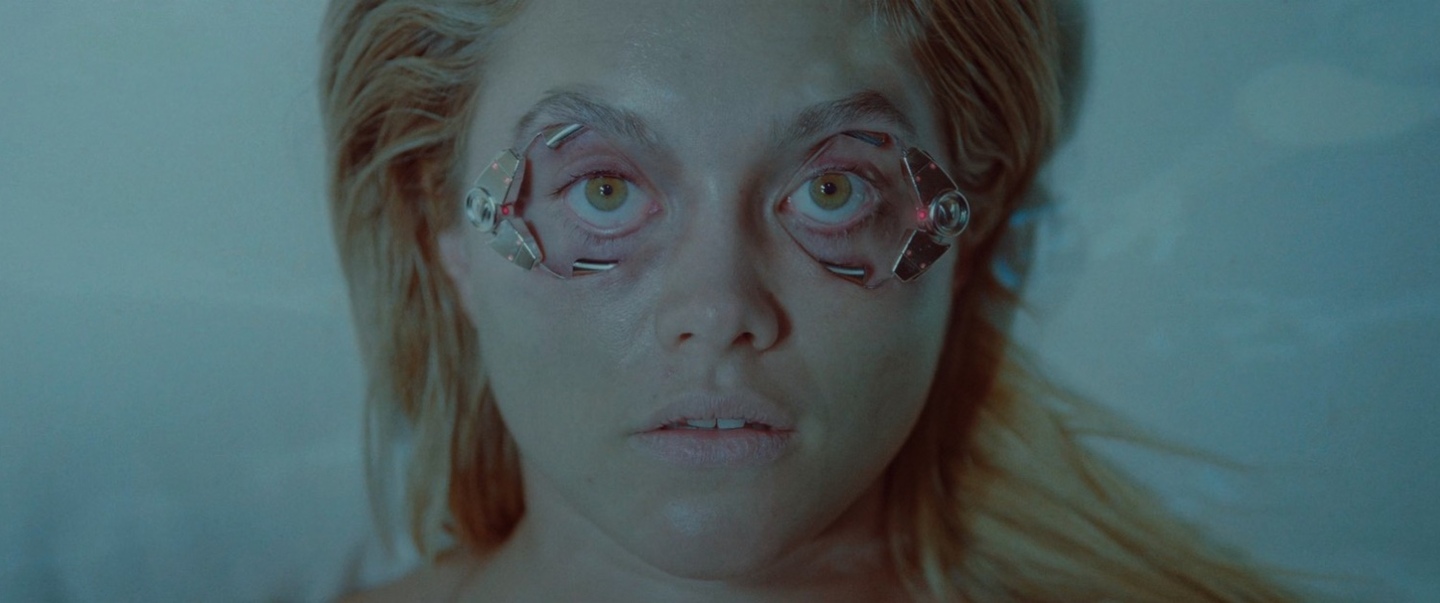

Фильм «Субстанция» (2024) рассказывает историю Элизабет, телеведущей, которую индустрия списывает из-за возраста. В попытке вернуть себе место в кадре она принимает экспериментальный препарат, создающий её молодую копию — идеализированную версию самой себя. Постепенно между двумя телами и разумами возникает конкуренция, которая перерастает в насилие и взаимное уничтожение. «Субстанция» раскрывает «драматическую героиню» через конфликт внутреннего и внешнего «я»: молодая копия воплощает навязанный идеал, а настоящая Элизабет — эмоциональную и физическую реальность, которую от неё требуют скрывать. Этот сюжет развивает то, что Кир-ла Жанисс описывает как «распад женской идентичности под внешним давлением»: эмоции героини — страх старения, ярость, унижение — буквально принимают форму отдельного тела. Конфликт двух версий себя превращает эмоции в действие, а тело — в главный носитель драматического напряжения. Фильм вносит важную тему: женская чрезмерность появляется не из внутренней нестабильности, а из невозможности соответствовать стандарту молодости, навязанному системой. Элизабет разрушается не сама по себе — её разрушает требование общественности быть «лучшей версией» себя, доведённое до абсурда.

Кадры из фильма «Субстанция» (2024)

Кадр из фильма «Субстанция» (2024)

«Драматическая героиня» в сериалах

Драма бывает разной, и в этом разделе она раскрывается иначе — современно и под другим углом. В этих сериалах драматическая героиня уже не выглядит истеричной: её чувства показываются как сложные, постепенные, вписанные в ритм повседневной жизни. Здесь эмоциональность героини не связана с истерикой или надломом, а проявляется в разы мягче — через самоиронию, ежедневные переживания, театральность и состояние «крайностей» настроения. Женщина репрезентируется иначе: она может быть «слишком» в любой из проявленных эмоций. Это другая драма: не разрушительная, а выразительная, не болезненная, а живая и многослойная. Так в современной массовой культуре возникает иной тип «драматической героини» в лице нескольких героинь культовых «девичьих» сериалов. И он не сломленный, а чувственный и продуманный до мелочей.

Блэр из «Сплетницы» зачастую называют «девушкой-драмой», девушкой, бросающейся из крайности в крайность. Эмоциональность для неё не слабость, а форма власти. Ведь если ты контролируешь свою драму — ты контролируешь сюжет, в котором ты — главная составляющая. Блэр живёт в постоянном напряжении между желанием быть идеальной и страхом, что идеал можно потерять. Именно поэтому она так сильно цепляется за статус, отношения, порядок вещей. Её «слишком много» — и это попытка удержать мир в стабильности, особенно когда всё вокруг начинает шататься. И чем сильнее рушится её прекрасный мир, тем громче становится её внутренняя партитура.

Кадры из сериала «Сплетница», (2007-2012)

В чём сила Блэр как драматической героини? Она не скрывает, что эмоции — её главный инструмент. Она переживает, ревнует, устраивает «стратегические» истерики, но всегда так, будто находится в клипе. Она задаёт планку: если уж чувствовать — то красиво. Если страдать — то в кутюр. И это абсолютно новое переосмысление образа «драматической героини», повествующее не об исключительных страданиях и истерики как эстетического фундамента, а о том, что внутрення драма может быть иной.

Кэрри из «Секса в большом городе» — это женщина, у которой любое чувство превращается в историю. Не потому что она хочет внимания, а потому что она наперед думает о том, как лучше написать о своих ежедневных драмах в колонке газеты. Однако её драма — не вспышка, а поток: то, что она проживает, автоматически становится вопросом, метафорой или аналитическим абзацем в голове. Но за её лёгкостью и порой инфантильным отношением к происходящему всегда прячется один устойчивый страх — вдруг жизнь не сложится по сценарию, который она для себя придумала. Отсюда и её эмоциональность: мягкая, наивная, бесконечно рефлексивная. Кэрри постоянно спрашивает себя, что всё это значит, кому это нужно и зачем так больно, и делает это не как истеричный жест, а как способ держаться за смысл.

Кадры из сериала «Секс в большом городе» (1998-2004)

Она умеет переживать красиво — так, что даже сломанные отношения превращаются в модное повествование. И когда что-то рушится (а в её жизни рушится регулярно), Кэрри не взрывается — она садится за ноутбук и превращает эмоцию в текст. Это уникальная форма женской драматичности: не громкой, как у Блэр, а тихой, чуть самоироничной, но от этого не менее глубокой.

Во всем этом и есть её сила: Кэрри отказывается быть «лёгкой» и «удобной» и настаивает на праве женщины быть сложной, противоречивой, ранимой — и при этом цельной. Для неё эмоциональность не минус, а форма свободы, которую она сама для себя и изобретает.

Кадры из сериала «Секс в большом городе» (1998-2004)

Шанель из «Королев Крика» — это та героиня, которая не просто живёт на эмоциональном пределе, а делает из него свой корпоративный стиль управления и образ жизни. Для неё драма — это не потеря контроля, а форма власти над другими: если ты можешь задавать эмоциональный градус в комнате, значит, ты и владеешь этой комнатой. На каждом шагу Шанель демонстрирует, что чрезмерность — это способ не раствориться в коллективе. Она слишком громкая, слишком красивая, слишком злится, слишком любит — и именно в этом «слишком» её самоуверенность. В отличие от Блэр, которая защищается мунипулитивной истерикой, Шанель с помощью нее нападает. Она выстраивает свои конфликты как спектакли: с идеальной подачей реплик, «обученными» союзницами и заранее продуманным финальным жестом, от которого все будут в шоке.

Кадры из сериала «Королевы Крика», (2015-2016)

Шанель — карикатурная, гиперболизированная, но оттого ещё более точная модель того, как медиа формируют женскую эмоциональность: не как хаос, а как комедийную форму власти. Она показывает, что истерика также может стать инструментом влияния, а чрезмерность — способом остаться главной в мире, где каждая девушка пытается быть чуть лучше, чем вчера. И если Кэрри думает чувствами и сердцем, а Блэр стратегически и с умом, то Шанель чувствует громко — и этим прописывает собственные правила игры.

Кадры из сериала «Королевы Крика», (2015-2016)

У Вилланель из «Убивая Еву» есть редкое качество: она не скрывает свои чувства, но и не позволяет им выглядеть привычно. Её эмоциональность не про истерику или слёзы — она про импульсы, которые кажется невозможно остановить. Она не понимает «нормальных» и привычных социальных правил и поэтому реагирует так, как чувствует — резко, искренне, непривычно. Эта эмоциональная прямота делает её одновременно уязвимой и пугающей: она не умеет дозировать чувства, и потому любое её движение кажется слишком насыщенным, слишком точным, слишком личным. Она может смеяться в момент опасности, играть в привязанность ровно там, где никто не ожидает, и внезапно замирать в тихой обиде так, что все вокруг чувствуют угрозу.

Кадры из сериала «Убивая Еву», (2018-2022)

Но главное в Вилланель — то, что она разрушает привычный образ «женской неустойчивости». Она не становится жертвой своих эмоций. Наоборот, она живёт изнутри них, двигается в соответствии с ними, и именно это делает её такой опасной. Её чувства не объясняют, а создают действие.

В конце концов, Вилланель — не истеричная героиня и не холодная убийца. Она — человек, чьи эмоции слишком сильны, чтобы помещаться в обычные сценарии. И именно поэтому она стала одним из самых ярких примеров новой «драматической героини»: не сломанной, просто слишком интенсивной и «не такой» для привычного мира.

Современная визуальная среда

Сегодня мода всё чаще смотрит на женщину не как на безупречную музу, а как на человека, который переживает — иногда мягко, иногда слишком, но всегда по-настоящему. И кажется, именно эта честность становится главным трендом. Хрупкость, неидеальность, усталые глаза, красные веки, чуть смятые ткани — всё это давно перестало быть признаком «не готова к выходу» и превратилось в полноценный визуальный код.

На показе Александра Маккуина «Восс», весна–лето 2001, мода превратилась в настоящую психологическую сцену. Модели выходили с плотно обёрнутыми муслином головами, будто их лица скрывали импровизированные повязки или следы медицинских манипуляций. Вместо привычной подиумной походки они двигались неуверенно: то покачиваясь, то натыкаясь на стеклянные стены, то впадая в странное возбуждение — смеялись, хватались за голову, реагировали на пространство так, будто внутри него происходило что-то, с чем они не могли справиться.

Александр Маккуин, «Восс», весна–лето 2001

Эрин О’Коннор вспоминает, что Маккуин дал им перформативную задачу: «Мне нужно, чтобы вы сошли с ума, пережили нервный срыв, смерть и потом вернулись к жизни»[4]. Перед самым выходом он попросил её разорвать ракушки, пришитые к платью, прямо на подиуме. В темноте закулисья она с силой срывала их с ткани — жест напоминал попытку избавиться от тяжёлого панциря. Острые края порезали ей руки, и кровь стала частью ее образа, который Маккуин и ожидал. Кульминацией шоу стал момент, когда стеклянный куб в центре площадки дал трещину и буквально разлетелся на части. Через прорвавшуюся оболочку хлынул поток живых мотыльков.

Александр Маккуин, «Восс», весна–лето 2001

В эпицентре разрушенной конструкции сидела писательница Мишель Олли — обнажённая, с тяжёлым гримом и маской с дыхательной трубкой. Её образ отсылал к визуальному языку Джоэла-Питера Уиткина, особенно к его работе Sanitarium (1983). Позже в своих дневниковых записях Олли описывала концепцию финала и шоу: «Я то, чего большинство из них боится больше всего. Я — толстая»[4]. Композиция финала делает уязвимость не слабостью, а центром высказывания. Маккуин показывает жуткое и прекрасное одновременно: страх перед телом, которое выходит за рамки «нормы», и освобождение, которое случается, когда оболочка — физическая и социальная — трескается. Дизайнер в этом перформансе представляет женскую эмоциональность как силу, способную разрушать пространство, нарушать порядок и создавать новый визуальный язык.

«Я знаю, что такое мизогиния. Я хочу, чтобы люди боялись женщин, которых я одеваю»[64], — говорил Александр Маккуин. Его неизменно привлекал образ женщины, облачённой в защитный, почти воинский облик. Однако несмотря на это, их «броня» в первую очередь формировалась через эмоции и уязвимость, личную драму.

В конце 1990-х годов британский журнал Dazed & Confused являлся одной из самых влиятельных платформ для молодых фотографов, художников и дизайнеров. Основанный в 1991 году, журнал сознательно дистанцировался от традиционного глянца и выстраивал собственный визуальный язык: более «сырое», эмоциональное изображение, эстетика уличной моды, панка, фотодокументализма и подростковой драматичности. В этом пространстве зарождались новые формы представления женского образа — менее идеализированные и гораздо более эмоционально открытые.

Именно в этом контексте в 1999 году появилась фотосъёмка «Королева Драмы», созданная фотографом Лиз Коллинз совместно со стилисткой Кэти Гранд, визажисткой Шарлотт Тилбери и моделью Жизель Бюндхен. Команда была частью той волны лондонской модной сцены, которая переосмысливала роль женщины в визуальной культуре: не как «глянцевого идеала», а как субъекта переживания, эмоции, внутреннего конфликта.

«Королева Драмы», Лиз Коллинз и Жизель Бюндхен для Dazed & Confused, июль 1999

История создания съёмки связана с личным моментом. В интервью Коллинз вспоминала, что модель переживала разрыв отношений, и эта неустойчивость, напряжение и уязвимость стали импульсом для визуальной стилистики проекта. Фотограф просила Жизель «просто принести это в кадр», не играя роль, а проживая состояние. Благодаря этому в съёмке появляется необычная для конца 1990-х честность: лицо модели искажено плачем, губы дрожат, глаза блестят — но при этом образ остаётся эстетичным, ярким, модным.

Концептуально «Королева Драмы» стала редким случаем, когда эмоциональность женщины превращена в художественный жест, а не в клише. Это не изображение «истерики» в её патриархальном понимании, а попытка показать эмоциональную реакцию во всей её интенсивности, не стесняясь, не сглаживая. Коллинз интересовала не красота как внешнее качество, а способность человека удерживать эмоцию — и это сделало работу одной из заметных визуальных реплик на тему женской чувствительности конца XX века, которая до сих пор цитируется модными пабликами.

«Королева Драмы», Лиз Коллинз и Жизель Бюндхен для Dazed & Confused, июль 1999

Образ Ренаты Литвиновой на протяжении нескольких десятилетий функционирует как одна из ключевых культурных фигур, формирующих представления о «драматической героине» в постсоветском пространстве. Её манерность, подчеркнутая эмоциональность, театральность жестов и узнаваемый визуальный код создали уникальную модель женственности, в которой сочетаются хрупкость, экзистенциальная тревога, гламурная трагичность и абсолютная эстетизация чувства. С начала 2000-х Литвинова работает одновременно как актриса, режиссер, сценаристка и медиаперсона — её влияние выходит далеко за рамки кино. Она стала культурным архетипом: не героиней-реалисткой, а фигурой-атмосферой, «персонажем вне времени», который объединяет в себе черты классических киноикон и современных медиажестов. В её публичном образе и творческих работах постоянно повторяется определённый эмоциональный паттерн — женская ранимость, поданная как стиль, а драма — как форма существования.

Рената Литвинова, «Северный ветер», 2021

Её экранные персонажи в фильмах «Страна глухих», «Небо. Самолёт. Девушка», «Граница. Таёжный роман», «Богиня» строятся вокруг той же структуры: женщина, находящаяся на грани, но сохраняющая достоинство, ироничность и особый художественный взгляд на собственное страдание. Литвинова делает эмоцию не проявлением слабости, а эстетической категорией — она превращает переживание в тщательно выстроенную художественную позу.

Рената Литвинова в фильме «Настройщик», 2004

Этот эстетический язык стал настолько самодостаточным, что его цитируют современные фотографы, модные стилисты, художницы и режиссёры. Он проявляется в fashion-съёмках, клипах, TikTok-эстетике «русской драмы», и в целом — в стремлении придать женскому образу величественный меланхолический оттенок. Особенно важным является вклад Литвиновой в сакрализацию женской эмоциональности. Она не снижает драму до бытовой истерики, а, наоборот, интегрирует её в область искусства: героиня может страдать, но её страдание — красиво, чуть театрально, выведено за рамки реальности и становится своего рода художественным жестом. Такой подход оказал влияние на то, как молодое поколение воспринимает женскую чувствительность: как пространство свободы, самоконструирования и визуального стиля.

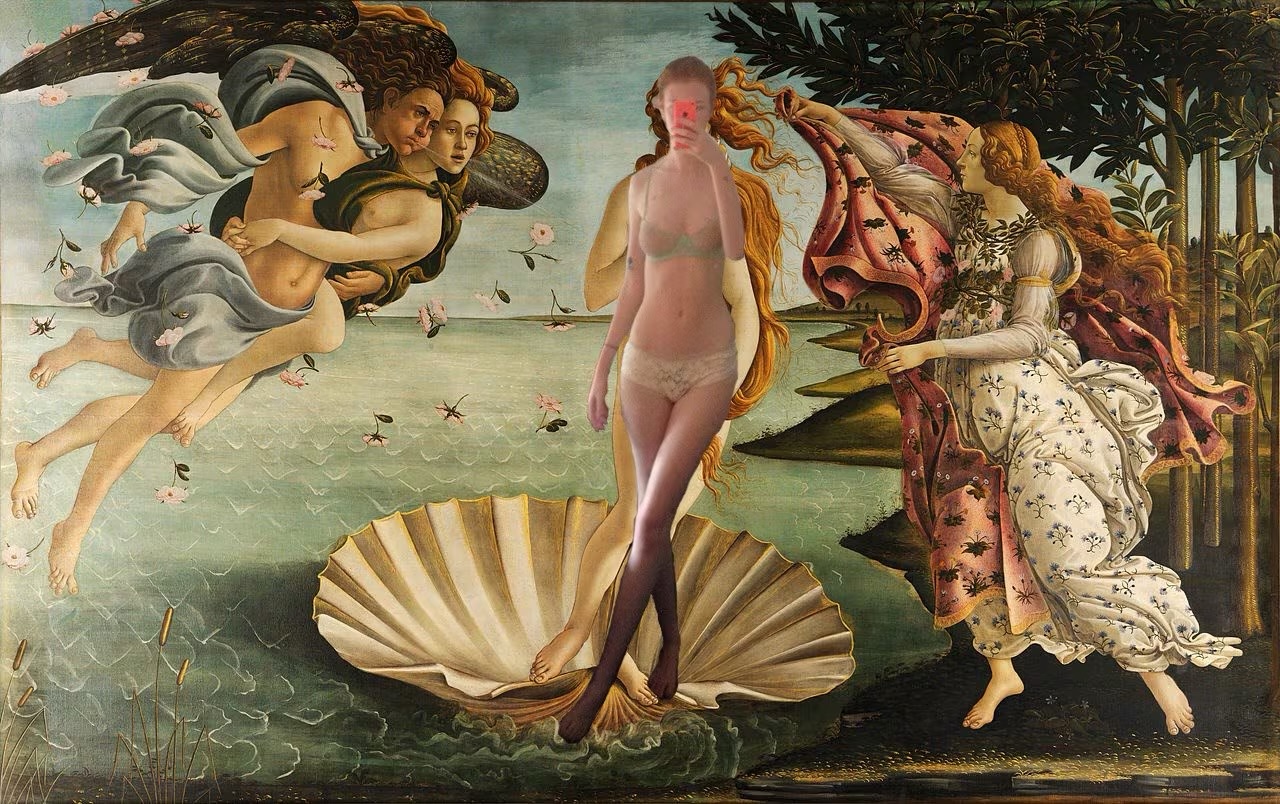

Лана Дель Рей стала одной из ключевых фигур, определяющих образ «современной драматической героини» в глобальной визуальной культуре 2010–2020-х годов. Её эстетика соединяет романтизированную женскую меланхолию, кинообразность, ностальгию по американской поп-культуре и подчёркнутую эмоциональную уязвимость — создавая узнаваемый визуальный и музыкальный код, который мгновенно стал культурным архетипом.

С самого выхода альбома Born to Die (2012) Лана формирует образ женщины, находящейся в постоянном состоянии переживания — между любовной зависимостью, тоской, саморазрушением и гиперэстетизированным страданием. Её клипы построены как мини-киноистории, насыщенные символами ретроромантизма. Лана предлагает новую версию эмоциональной субъективности: героиня не скрывает боль, она разворачивает её в полноценную визуальную вселенную.

Лана Дель Рей в образе Кэрри для журнала «Q», 2012

Фрагмент из клипа Ланы Дель Рей «Рожденные умереть», 2012

«Don’t make me sad Don’t make me cry Sometimes love is not enough And the road gets tough I don’t know why…»

Фрагмент из клипа Ланы Дель Рей «Западное побережье», 2014

Её влияние выходит далеко за пределы музыки. Эстетика Ланы Дель Рей стала неотъемлемой частью Tumblr и TikTok-культуры, породив волну визуальных кодов: sad girl, Americana melancholia, романтическая трагичность. В них женская эмоциональность становится не признаком слабости, а формой самовыражения, создающей пространство для идентификации и перформативности чувств.

Концептуально Лана трансформирует фигуру «драматической героини» в массовой культуре: её героиня одновременно гипер-женственна, ранима и самостоятельна. Она не отказывается от своей чувствительности — наоборот, делает её главным инструментом нарратива. Благодаря этому Лана Дель Рей стала центральной фигурой в современной эстетике «красивой мелодрамы» и одним из самых влиятельных источников визуального языка, описывающего женскую уязвимость в XXI веке.

В области современной визуальной культуры «женская драма» приобретает иные трактовки и претерпевает серьезные изменения: начиная от репрезентации, заканчивая основным посылом — зачастую феминисткой повесткой. В интернет-культуре все чаще начал использоваться термин «sad girl», но он все также романтизирует подвешенное состояние и драматизирует, как это происходило и с культовыми референсами более раннего времени. Можно провести параллели с «драматической героиней» и смело заявить, что это ее продолжение в массовых интернет-трендах.

Иногда благодаря ироничному посылу и легкой форме повествования можно рассказать о важной и серьезной проблеме более простыми словами. Таким образом работают современные медиа — за красивой, смешной или «жизненной» картинкой скрывается трудоемкая работа креаторов нескольких поколений. Нужно признать, что в современном искусстве и нынешней визуальной культуре намного больше скрытых смыслов и концептуальной силы, чем это было в историческом контексте, когда все только зарождалось. Благодаря появлению и продвижению феминизма как движения в ХХ веке нынешние деятели искусств смотрят на «женскую драму» как на возможность высказаться об актуальных проблемах женщины XXI века.

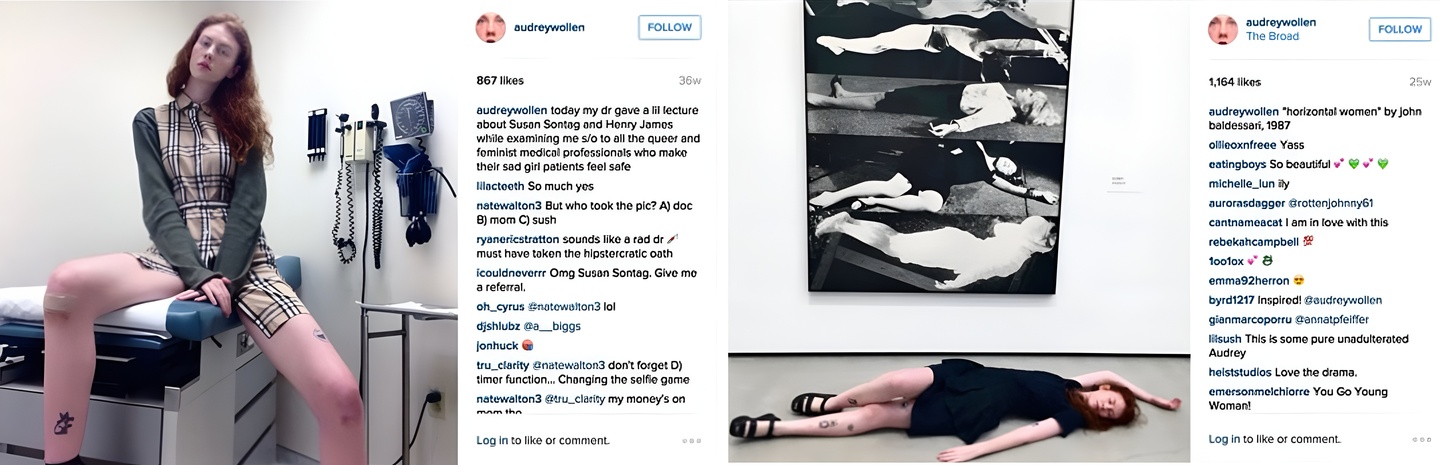

Так, в поле зрения оказалась художница и теоретик Одри Воллен, чьи работы и концепция «Sad Girl Theory» стали ключевым примером того, как женская эмоция превращается в самостоятельный визуальный и политический жест. В статье Dazed Digital она формулирует важный тезис: «Женская грусть, вопреки устоявшимся стереотипам, может рассматриваться не как слабость, а как действие, как „жест освобождения“» [22] Воллен работает с интернет-образами, автопортретами, текстами и перформативным переписыванием классической и массовой визуальности. В её интерпретации привычное изображение плачущей или ранимой девушки перестаёт быть свидетельством беспомощности — оно становится заявлением о праве женщины на собственные эмоции. Художница подчёркивает, что «sad girl» — это не фетиш и не эстетизированная слабость, а способ вернуть себе агентность над собственным телом, идентичностью и жизнью[67]. Такой подход возвращает эмоциональности статус не дефекта, а инструмента сопротивления, превращая «драматическую героиню» в субъекта, а не объект повествования.

Публикации Одри Воллен

«Теория грустных девочек предполагает, что их грусть следует рассматривать и переосмысливать как акт сопротивления, политического протеста. По сути, грусть девочек классифицируется как пассивность и, следовательно, исключается из истории активизма. Я пытаюсь донести мысль о том, что протест не обязательно должен быть внешним по отношению к телу; он не обязательно должен выражаться в массовых маршах, шуме, насилии или разрушении. Существует долгая история о девушках, которые использовали свои страдания как инструмент сопротивления и политической активности. Женская печаль не тихая, не слабая, не постыдная и не глупая: она активная, автономная и выразительная. Это способ дать отпор» [67]

Публикации Одри Воллен в соц.сетях