Не_дети и Антиконференция

Форум «не_дети»

Форум «Не дети» — это возможность собрать вместе специалистов сферы культуры, которые работают с молодежной и подростковой аудиторией. В рамках форума участники обмениваются опытом, обсуждают актуальные проблемы, находят новые партнерства.

В интервью руководитель Пушкинского.Ю рассказывает, как возникла идея проекта, какие ценности легли в его основу и почему коммуникация остаётся главной точкой роста для культурных институций.

Наталья Гомберг — руководитель направления Пушкинский.Ю ГМИИ им. А. С. Пушкина

Как возникла идея проекта и почему он называется «Не_дети»?

Форум называется «Не_дети», потому что в какой-то момент нам стало важно подчеркнуть: работа с подростками и молодыми взрослыми — это не то же самое, что работа с детьми. Традиция детско-юношеских, или, как раньше говорили, детско-молодежных программ давно существует в музеях по всему миру и в России. Но мысль о том, что подростков стоит отделить от детей методически, методологически и публично для команды искусствоведов стала одной из ключевых. Поэтому название «Не_дети» показалось нам очень точным способом это задекларировать.

Форум посвящен именно работе с подростками. Если профессиональные конференции, посвященные детским программам в музеях, уже вошли в музейную жизнь, то встреч, где говорили бы исключительно о подростках и молодых взрослых, практически не было: разве что отдельные панели в рамках других событий. Мы решили, во-первых, собрать всех, кто в разных музеях страны работает с той же аудиторией, что и мы в Пушкинском. А во-вторых, сразу обозначить формат: это не конференция с докладами и презентациями кейсов, а форум — пространство для разговора, обмена, сомнений, обсуждения сложностей, возможно, даже для «нытья». Нам хотелось, чтобы это стало началом профессионального сообщества, объединенного интересом к работе именно с подростками.

Есть ли у проекта внутренний манифест или набор ценностей, на которые вы опирались при его создании?

С самого начала для нас было важно, что форум не создается одной институцией или командой. Мы, команда Пушкинского Ю, выступили лишь инициаторами встречи. Первым делом обратились к коллегам из Уральского филиала Пушкинского музея: нам хотелось понять, насколько идея профессионального разговора о работе с подростками вообще откликнется у ближайших коллег. Когда стало ясно, что запрос действительно есть и не только у нас, то мы пригласили к разговору тех, кого на тот момент могли назвать экспертами по работе с подростками или по интересующим нас форматам взаимодействия.

Так сформировалась небольшая экспертная группа. С самого начала мы понимали, что это не будет серия обучающих воркшопов или презентаций проектов. Мы решили отказаться от традиционного «экспертного» подхода и спроектировать форум по открытой модели. Это означало, что мы вместе обсуждаем профессиональные интересы, опыт, проблемные зоны и формируем программу снизу вверх. К участию мы приглашали тех, у кого уже был опыт реализации молодежных проектов в культурных институциях — и вместе с ними определяли ключевые вопросы, сложности и темы для обсуждения.

Мы предложили собрать вопросы и сомнения, которые часто мешают запускать новые инициативы: страхи, организационные барьеры, неясности с бюджетом или продвижением. Эти темы мы затем сгруппировали и нашли для них внешних экспертов — не в привычном иерархическом смысле, а как людей, которые могли бы поделиться практическим опытом в конкретных областях, например, фандрайзинге или бюджетировании. Наши гипотезы о проблемах, с которыми сталкиваются команды, в целом подтвердились.

Формулируя миссию форума, мы ставили цель создать профессиональное сообщество специалистов, работающих с подростками в учреждениях культуры по всей стране: для обмена опытом, поиска партнеров и выстраивания живой, регулярно обновляемой базы молодежных проектов. Нам хотелось, чтобы эта база была полезна и профессионалам, и самим подросткам. Формально это звучало как цель, но фактически стало направлением развития — ведь миссия должна быть шире ближайших задач. Некоторые из них — организационные и методические — уже реализованы, а над созданием базы мы продолжаем работать: это план нашего ближайшего будущего.

Вы упомянули специалистов из других сфер. Что это за сферы? Какие из них чаще всего с вами взаимодействуют?

Мы изначально предполагали, что внутри сообщества форума будут люди с разным опытом — и большим, и меньшим, — но позицию эксперта старались никому не присваивать. При подготовке форума мы использовали открытую модель: собрали специалистов из нашей профессиональной области и предложили им выступить в роли тьюторов — не для оценки, а для сопровождения участников. Их задача была помочь участникам сформулировать вопрос, который им хотелось бы обсудить, и представить проект не в виде презентации, а, например, как кейс-стади, дискуссию или мозговой штурм. Эти тьюторы — специалисты из разных институций, что тоже для нас принципиально. Мы пошли по рефлексивному пути: каждый обозначал темы, с которыми готов работать, чтобы секции формировались осознанно и мы не брались за анализ проектов, к которым не можем подойти профессионально.

Сейчас, когда форум прошел уже дважды, видно, как меняются темы. Есть «мигрирующие» интересы, которые появляются и исчезают, и есть темы, которые остаются постоянными. Если внутри профессиональной сферы есть свои волны, то темы вне музейной профессии — наоборот, устойчивые. Среди них — коммуникации, партнерство и устойчивость.

Коммуникации

Это, пожалуй, самая обширная и болезненная тема. Мы часто видим, как гениальные проекты остаются «внутри» — в сердцах авторов или на страницах сайта. Иногда они просто не доходят до целевой аудитории, иногда — даже до профессионального сообщества. В музеях коммуникация от момента замысла до момента осмысления результатов часто остаётся «слепой зоной». Внутри институции пиар-службы обычно сосредоточены на выставках или науке, а просветительские программы, особенно подростковые, находятся на периферии. В результате авторы проектов вынуждены брать коммуникацию на себя, не имея при этом нужной методики. Даже если музей готов поддержать проект, его пиар-команда редко понимает, как говорить с аудиторией 15–20 лет — сложной, чувствительной, с непредсказуемыми каналами восприятия. Поэтому тема коммуникации для нас включает всё: и внешние связи, и внутренние профессиональные коммуникации, и способы архивировать и репрезентировать опыт, чтобы он не исчезал.

Партнерства

Эта тема неотделима от предыдущей. Здесь есть и юридическая часть — от обмена логотипами до договоров и форм поддержки, — в которой большинству авторов просто не хватает знаний. Именно поэтому нам важно, чтобы форум опирался на экспертное знание, а не только на личный опыт.

Среди устойчивых партнеров — благотворительный фонд «Свет» и фонд «Абсолют–Помощь» Александра Светакова. Они не только поддерживают Пушкинский Ю, но и выступают примерами грамотного партнёрства. Например, на последнем форуме разговор о финансовых моделях вела финансовый аналитик фонда «Свет» Виктория Котова — и это было предельно точно. Кроме того, важны и ведомственные партнёрства. Первый форум прошел во Дворце пионеров Екатеринбурга при участии Министерства образования Свердловской области — и это был ценный опыт взаимодействия культуры и образования, обычно существующих параллельно. Второй форум прошёл в пространстве «Благосфера», что дало возможность выйти на связи с общественными организациями, городскими и девелоперскими площадками.

Устойчивость

Проблема устойчивости может быть финансовой, методической или институциональной. Форум стал площадкой, где обсуждаются разные модели — от грантовой поддержки до самоокупаемости. В этом смысле партнерство и устойчивость — две стороны одной задачи: как сделать так, чтобы проект продолжал жить после завершения финансирования.

Менеджмент и технологии

Отдельная внешняя тема — менеджмент. Её редко артикулируют напрямую, но часто именно нехватка управленческих навыков мешает проектам развиваться. То же касается и IT-инструментов: сегодня есть множество простых решений, которые раньше требовали программирования. Это открывает большой потенциал для партнерств с IT-сферой, к которому, надеюсь, мы еще вернемся.

Возрастная психология и социология

Не менее важное направление — психология и педагогика подросткового возраста. Мы регулярно обращаемся к экспертам, потому что вопрос, кто такой подросток — с юридической, психологической и социологической точек зрения, — для нас ключевой. Сюда же относится и тема социологических исследований: умение собирать и анализировать данные, не ограничиваясь обратной связью участников, но видя общие тенденции и прогнозы.

Какие сложности или, наоборот, открытия возникли при совместной разработке программы форума?

Организационно нам по-прежнему непросто находить новые проекты. Мы сталкиваемся с теми же трудностями, что и многие в нашей сфере, — прежде всего с проблемами внешней коммуникации. Новые участники появляются в первую очередь благодаря новым партнерам, и в этом смысле «сарафанное радио» работает хорошо. Тем не менее, база наших проектов сейчас — это десятки, но не сотни. Я уверена, что подобных инициатив в стране гораздо больше, просто у нас пока нет устойчивого канала распространения информации. Собственно, сам форум как сообщество и возник для того, чтобы такой канал сформировался.

Сейчас в нашем телеграм-канале около полутысячи подписчиков — и это действительно вовлеченная аудитория: люди читают, комментируют, откликаются. Но я понимаю, что есть еще множество проектов, которым было бы важно о нас узнать. Второй форум это подтвердил: новых участников стало больше, в основном благодаря новым партнерам, но все же очевидно, что мы ищем не так и распространяем информацию не так, как могли бы. Как сделать это лучше — пока не знаем, и это, пожалуй, первая зона роста. В этом смысле дайджест музейных практик — один из шагов к решению, хотя таких шагов еще предстоит сделать много. Показательно, что, как только люди узнают о сообществе, где можно рассказать о своем опыте и обменяться идеями, они быстро и с энтузиазмом включаются в работу. Однако в начале все приходилось делать вручную: мы точечно искали проекты среди грантополучателей благотворительных фондов, в региональных и молодежных сообществах. Многие активные участники форума — и как события, и как сообщества — были найдены именно так, потому что простым распространением информации до них дотянуться не удавалось.

Из больших открытий — радостное подтверждение, что сообщество оказалось действительно нужным. Оно живет между форумами как событиями: участники продолжают переписываться, обмениваться опытом, встречаться в разных городах. Мы изначально решили проводить форум раз в два года, чтобы успевал накапливаться новый опыт. За это время участники не просто поддерживают контакт, но и делают совместные проекты, делятся методиками, следят за работой друг друга — и тем самым снизу решают ту самую задачу коммуникации, о которой я говорила в начале.

Неожиданным для меня стало и то, что сама тема работы с подростками в музее вдруг стала заметной и популярной. Возможно, сработали внешние факторы — «Год молодежи», «Год волонтера», программа «Пушкинская карта». В любом случае приятно видеть, что направление, в котором мы работаем, стало частью более широкой повестки. Вероятно, если бы мы проводили первый форум сейчас, нам удалось бы собрать еще больше проектов. Но даже тогда, чуть раньше, мы оказались в правильное время и в нужной точке. А еще приятно видеть, что из форума выросли реальные партнерства: межинституциональные, межрегиональные, живые. И приятно, что это сообщество продолжает развиваться вместе с темой.

Были ли какие-то кейсы, которые вдохновили лично вас?

На прошедшем форуме, пожалуй, главным открытием стала Антиконференция в Новом Иерусалиме — по-настоящему важный и вдохновляющий проект, о котором, к сожалению, пока знают немногие. Проект молодой — за плечами три выпуска, — но уже сейчас заметно, насколько продуманы его формат, цели и внутренняя логика. При этом у него есть и четкая музейная основа: он вырастает из задач институции и возвращает результаты в музейную среду. Судя по откликам участников форума, проект вызвал огромный интерес — коллеги хотят следить за его развитием, многие вдохновились идеей и задумались о том, как сделать нечто подобное у себя. По своему потенциалу — это, безусловно, один из самых значимых примеров последних лет.

Еще один проект, о котором я узнала в связи с форумом, — инициатива Красноярского художественного музея имени Сурикова. Я давно знала, что коллеги запускают масштабную программу, но когда познакомилась с ней ближе — с лабораторией, аукционом, целой системой вовлечения подростков — поняла, насколько это методически выстроенный проект. Его сила не в длине, а в продуманной этапности и гибкости: формат развивается, цели уточняются, промежуточные результаты становятся опорой для новых шагов. Это отличный пример того, как проект может быть одновременно длительным, динамичным и содержательным — без бесконечных «лабораторий ради лабораторий».

Среди участников первого форума я бы отдельно отметила Культурный центр «Башня» в Йошкар-Оле. Это яркий пример того, как при музее может существовать живое пространство для молодых взрослых, со своей атмосферой, аудиторией и четко артикулированной идентичностью. Для небольшого города это особенно важно: музей становится местом силы — не только выставочной площадкой, но и точкой притяжения для локального сообщества.

Если говорить о сложностях, то, пожалуй, самая заметная — ограниченность коммуникации между форумами. Никакой онлайн не заменит живого общения, но все же не хватает регулярного цифрового пространства, где сообщество могло бы встречаться между событиями. Часто участие в форуме зависит от командировочного бюджета, который в небольших музеях формируется сильно заранее. Если событие объявляется летом, а проходит осенью, для многих это уже слишком поздно — планирование закончено. В этом смысле грантовая поддержка, особенно travel-гранты благотворительных фондов, могла бы стать реальным решением.

Кроме того, нам бы очень хотелось развить регулярную онлайн-жизнь сообщества — не спонтанные встречи, а устойчивый формат, например, ежемесячные обсуждения. После первого форума коллеги сами собирались онлайн, ставили вопросы, обменивались опытом — и это работало. Но для постоянства нужно, чтобы появился лидер, который возьмет на себя координацию, и чтобы информация распространялась более системно. В этом смысле пример Музейного университета и проектов вроде пабликов Ани Михайловой показывает, насколько важно делиться уже найденными решениями: многие ответы у нас есть, просто они не всегда доходят до тех, кому нужнее всего.

Были ли кейсы с форума, которые повлияли на направление Пушкинского Ю, на ваших коллег? Инасайты, которые заставили переосмыслить какие-то детали в работе, подходы?

Пушкинский.Ю вырос из большой традиции, которая существовала в Пушкинском музее задолго до него. В каком-то смысле он рос из самого себя. Главное влияние форума на нас, как мне кажется, в том, что мы увидели, сколько есть других проектов, работающих с похожими задачами, но разными способами. Появилось ощущение, что ты не один, что рядом — коллеги, у которых те же вопросы и поиски. Это чувство профессионального сообщества на нас очень повлияло. Мы стали гораздо больше думать о том, как важно не только быть частью сообщества, но и создавать его, помогать людям делиться идеями. Если раньше это было скорее одной мыслью, из которой выросла идея первого форума, то теперь — постоянная часть нашей работы.

Например, у нас появилось отдельное направление, посвященное планированию событий для профессионального сообщества и вместе с ним. Мы часто следим за тем, что делают коллеги, рассказываем об их инициативах в том числе потому, что многие проекты Пушкинского Ю создают сами участники и выпускники. Чтобы они видели, насколько разные бывают форматы, мы стараемся формировать этот уровень насмотренности и у себя, и у них.

История с сообществом как с методологией, а не просто словом, для меня началась именно после форума. Тогда у нас была большая секция, посвященная сообществам, и мы делились практическими инструментами. После этого я стала смотреть на Пушкинский Ю именно как на сообщество — и на его проекты как на проекты для сообщества и для аудитории. Мы немного перестроили работу, потому что не всем нужно быть внутри сообщества: кто-то просто хочет быть частью аудитории. А кто-то, наоборот, ощущает себя не участником Пушкинского Ю, а частью сообщества посетителей музея. Эта методическая рамка сообщества — одно из самых значимых приобретений форума.

Форум в целом помог нам пересмотреть подход к планированию образовательного опыта. Мы выросли из довольно архаичной традиции, еще до появления словосочетаний вроде «педагогический дизайн». Поэтому было особенно интересно послушать коллег, работающих на стыке музея и педагогики, — как они описывают то, что делают. Например, проект «Культура думать» Городского педагогического университета — не музейный, но про музеи, и при этом методически выстроен очень грамотно, с вниманием, которое педагогам присуще, а музейщикам — не всегда. Это многое прояснило и для нас.

После форума мы лучше поняли, где лежит наша уникальность, где мы органично вписываемся в общую музейную культуру, а где нам нужно переосмысление. Когда видишь много разных проектов, сразу становится видно и сильные стороны, и зоны развития. Это помогает и выстраивать дальнейшие шаги, и четче понимать, что именно можно и нужно описывать, чтобы делиться с другими. В этом смысле форум придал нам методическую устойчивость — в желании описывать, пересматривать, перепридумывать. И хотя приятно знать, что мы для многих коллег стали примером, для нас они — не меньший источник вдохновения.

«Я покажу тебе музей» в ГМИИ имени А. С. Пушкина

«Я покажу тебе музей» — это ежегодное событие в Пушкинском музее. В этот день около 100 старшеклассников и студентов — участников программ Пушкинский.Ю, — проводят в музее экскурсии, игры и квесты, участвуют в перформансах. Во время «Я по- кажу тебе музей» посетители могут по-новому взглянуть на известные экспонаты и увидеть музей таким, каким они его еще не видели.

Возможности для музея: - Собрать большую лояльную команду - Увидеть себя по-новому - Протестировать новые форматы - Дать посетителям новый опыт - Объединить всю команду музея вокруг одного дня

Возможности для участников: - Почувствовать себя в ответе за то, как музей увидят тысячи посетителей - Попробовать себя в новой роли - Познакомиться с настоящими профессионалами - Поработать в команде людей с близкими ценностями

Как создать такой проект?

Создание и укрепление команды: Еженедельные групповые встречи, где решаются общие для проекта вопросы, ставятся цели, задания на командо-образование, совместная фотосессия участников

Поиск новых форматов проектов и тем: Групповые дискуссии, мозго-вые штурмы, поиск соавторов, вакансии ролей в командах

Изучение музея и знакомство с его командной: Встречи с хранителями коллекций и научными сотрудниками / самостоятельная работа на экспозиции

Распределение ролей и подготовка разных проектов: Встречи с методистами, самостоятельная работа, прослушивания и тестовые прогоны

Подготовка к работе с посетителями: Тренинги по коммуникации и публичному выступлению, пилотные дни в залах и анализ первого опыта общения с посетителями

Устойчивое сообщество

Необходимо формировать не группу, а сообщество, центр которого — музей. Большой проект укрепляет сообщество, а сообщество — развивает проект, если он:

- Поддерживает идентичность большинства — понятную для всех - Удовлетворяет стремление к общению или другие мотивы, которые важны для конкретного участника - Усиливает чувство причастности - Помогает установить правила — которые всем понятны на старте - Показывает наличие разных ролей — и возможность их менять - Имеет лидера, который следит за экологичностью

Узнавайте об актуальных событиях молодежного сообщества в телеграм-канале «Пушкинский.Ю»

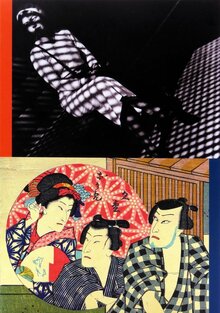

Антиконференция в музее «Новый Иерусалим»

С 2023 года музей «Новый Иерусалим» проводит Антиконференцию — мероприятие для молодых неспециалистов, которым интересен музейный мир и возможности развития в нем.

В интервью организатор Антиконференции рассказала, как музеи учатся у подростков, почему формат «анти» оздоравливает музейную среду и помогает выстраивать будущее музейных коммуникаций.

Арина Гундрова — заместитель генерального директора музея «Новый Иерусалим»

Как появилась идея Антиконференции, и что вдохновило музей на проведение именно такого формата?

Антиконференция стала логическим продолжением нашей работы с молодёжной и подростковой аудиторией. Мы и раньше проводили мероприятия в нестандартных форматах — например, стажировки для школьников, во время которых знакомили их с тем, как устроен музей изнутри. В какой-то момент решили завершить одну из таких стажировок круглый столом: предложили участникам представить свои проекты о музее будущего, музее XXI века. Этот опыт оказался неожиданно ярким. Ребята рассказали, как видят музеи сегодня и какими представляют их в будущем. Для нас это стало своего рода откровением: с одной стороны, мы могли уточнять и направлять их представления, вступать в дискуссии, подсказывать то, что им пока не очевидно. А с другой — услышали совершенно свежий взгляд, который позволил увидеть музей глазами тех, кто через десять лет станет его основной аудиторией, а, возможно, придёт уже со своими детьми.

На встрече присутствовали и руководители музея — я, как учёный секретарь, заместитель директора по научной деятельности, главный хранитель. Разговор получился серьёзным, почти профессиональным, но именно в этом контрасте и проявилась сила формата: «непрофессиональный» взгляд открыл нам неожиданные вещи, которые мы сами не могли бы предугадать. После этого стало ясно, что подобный диалог необходимо продолжать. Он помогает музею не просто воспитывать и просвещать, но и самому адаптироваться к изменениям. Ведь если человек приходит в музей и не находит там отклика — не чувствует себя услышанным или не узнаёт себя в пространстве музея — он просто не вернётся. И тогда музей перестанет выполнять свою миссию.

Антиконференция как раз и стала способом заранее задуматься о тех вещах, которые внутри музейного сообщества часто кажутся очевидными, но для новой аудитории уже не работают. Это возможность услышать взгляд «из будущего» и скорректировать собственное направление — чтобы тот, кто однажды пришёл, захотел вернуться снова.

Какие принципы и ценности вы смогли заложить в организацию, в общий посыл антиконференции?

Разговор на равных — это когда любое мнение, которое звучит, имеет право на существование. Оно произносится не для того, чтобы его сразу опровергнуть или осудить, а для того, чтобы обсуждать, думать, искать смысл дальше. Здесь нет места нравоучениям. Если человек уже сформировал свое мнение, мы, конечно, можем попытаться повлиять, можем использовать авторитет, сказать: «Ты ничего не понимаешь, иди учись дальше». Но ведь за ним стоят десятки, сотни, тысячи людей, которые думают так же. И бороться с каждым по отдельности — бессмысленно. Гораздо важнее понять, почему это мнение возникло. Даже если оно кажется нам наивным, спорным или «неправильным», именно в нем — ценность. Потому что свобода высказывания, даже неожиданного или провокационного, открывает возможность услышать что-то новое.

Дальше уже задача музея — понять, что с этим делать. Может быть, если дети считают, что музеи должны быть бесплатными, стоит не отмахнуться, а задать себе вопрос: почему они так думают? Что стоит за этим мнением, и как музей может с ним работать? Возможно, стоит иначе выстраивать коммуникацию со школами или менять подход к просветительским программам. Это и есть профессиональный разговор с «непрофессионалами» — с нашими посетителями. Он особенно важен потому, что музейная администрация редко имеет возможность напрямую встречаться с аудиторией. Критика порой воспринимается болезненно: мы знаем, в каких условиях существуем, какие у музеев есть ограничения, правила, требования. Но именно ребенок может высказать то, что взрослые уже не решаются произнести, — искренне, напрямую, без оглядки. И в этот момент важно не защищаться, а слушать. Антиконференция как раз и создает такую безопасную среду — без давления, без «старших». Мы сознательно не зовем туда музейщиков из других музеев и не устраиваем консилиум из сотрудников своего: участвует лишь несколько человек, чтобы разговор оставался управляемым, но при этом свободным. Задача — не контролировать, а поддерживать ощущение равенства и безопасности, позволить подросткам говорить открыто, не опасаясь оценки. И хотя кажется, что подростки всегда дерзкие, провокативные, в рамках Антиконференции они часто проявляют себя совсем иначе — как вдумчивые, внимательные и, порой, удивительно консервативные участники разговора.

Почему именно сейчас то время, когда музеи начинают выходить в диалог с подростковой аудиторией?

Я для себя это несколько лет назад сформулировала, наблюдая, как эволюционируют наши проекты — не только Антиконференция. Сначала мы приходили с желанием учить, потом — с желанием учиться вместе, а теперь — с желанием учиться у них. Подростки, мне кажется, — это самая благодатная аудитория для соучастного взаимодействия.

Во-первых, потому что они уже не дети, но еще не взрослые. На них нет груза обязанностей, они мыслят широко, открыты к новому и по-прежнему верят, что все возможно. При этом у них уже появляется собственное представление о том, как можно менять настоящее. Этот переходный возраст — самый важный. Ведь в музей, как правило, приходят не случайные подростки. Чтобы подросток захотел провести время в музее, в его жизни должно что-то сложиться правильно. Это уже определенная аудитория — ребята, которые понимают, что музей может быть местом, где что-то происходит, и где они могут быть участниками. Но и музеи за это время сильно изменились. Институция, по сути своей консервативная, потому что хранит наследие, сегодня все чаще стремится к диалогу. Подросток, который приходит в музей и разделяет ценность сохранения вечного, — это уже идеальная точка встречи. Однако одного мероприятия здесь мало: это должно быть частью музейной культуры — открытость, готовность к диалогу, признание того, что подросток — самостоятельная личность, находящаяся в поиске себя. И именно в этом возрасте — «уже не ребенок, но еще не взрослый» — музей может помочь человеку сформировать собственную позицию, а значит, и будущего посетителя. Здесь все взаимосвязано: подростки растут, музеи меняются. Мы сами прошли большой путь — от монолога и назидательности к интерактивности и соучастию. И это выглядит логично. Хотя, честно говоря, даже немного страшно представить, каким будет следующий этап.

Как строится программа Антиконференции, что вообще происходит в рамках мероприятия?

Мы эти принципы сформулировали еще на афишах, когда объясняли, что такое антиконференция. Приставка «анти» неизбежно вызывает вопросы — «против науки?» Конечно, нет. «Анти» переворачивает саму привычную логику конференции. Поэтому у нас — строгий запрет на формат «доклад-презентация»: вышел, показал, ушел. Мы хотим, чтобы участники отходили от отработанных схем и пробовали новые формы общения.

Однажды девочка спросила: «А можно я все-таки выступлю с презентацией?» Я настояла: «Только не на экране». Она нашла компромисс — показывала картинки на планшете. Поскольку зал был большой, другой участник стал ходить и показывать планшет всем подряд, добавляя к рассказу о котиках в искусстве легкий хаос. Вышло неожиданно и очень по-нашему. У нас были и другие примеры — рэп о взаимодействии музеев и подростков, гамлетовский монолог «Закрыть или не закрыть музей». Мы поощряем любые формы самовыражения: хочешь — читай, хочешь — рисуй. В антиконференции нет разделения на докладчиков и слушателей: сегодня ты говоришь, завтра слушаешь. Нет и заранее утвержденной программы — темы лишь намечены, а импровизация становится частью структуры. Конечно, она тщательно подготовлена, но зрителю это не очевидно, и за счет этого сохраняется энергия живого разговора.

Во всех трех антиконференциях подростки участвовали в рабочей группе. Сначала это были волонтеры из молодежного сообщества музея, а последнюю антиконференцию полностью провела студентка второго курса — без моего участия, и для меня это стало настоящим счастьем. Отдельная история — визуальная идентичность проекта. Афишу антиконференции невозможно спутать ни с чем: например, логотип музея на ней перевернут, что каждый раз вызывает споры с теми, кто думает, будто это ошибка. Но это осознанный жест: музей как бы «переворачивается». Тексты анонсов тоже пишутся иначе — иронично, свободно, иногда почти художественно. Так, первую антиконференцию мы объявляли как «вальяжную прогулку по музею с ученым секретарем и экскурсоводом».

Антиконференция — всегда длительное и насыщенное мероприятие, обычно на 3–4 часа. В программе чередуются форматы: обсуждения, поход на выставку (всегда тематически связанную с разговором), квест или игра, а затем общее подведение итогов. Темы формулируются совместно с подростками: музей задает импульс, подростки отвечают, и в этой точке встречи рождается общее поле интересов.

Какой отклик вы получаете от участников? Как вы сами оцениваете успех своего проекта? Чем вы гордитесь?

Это особенно ярко проявилось после последней антиконференции. На следующий день я переписывалась с несколькими участницами, делилась фотографиями. Одна из них рассказала, что они с другом всю дорогу домой обсуждали темы, поднятые на встрече. Другая призналась, что наутро снова возвращалась мыслями к вопросам, которые звучали во время дискуссий. Для меня это — лучший результат. Ведь антиконференция не должна закончиться в тот момент, когда гаснет свет в зале. Если обсуждение продолжается, значит, тема действительно живая, а вопрос — правильно заданный.

Мы часто ожидаем, что на любой вопрос должен быть готовый ответ. Но музей давно учит нас, что в культуре не всегда существует четкое «да» или «нет». Порой сам процесс размышления оказывается ценнее. Так было и с последней темой — «Сосуществование художника и искусственного интеллекта». Очевидно, ответ на нее формируется прямо сейчас, в реальном времени, и позиции уже разделились. Кто-то боится, что искусственный интеллект вытеснит человека, кто-то считает, что человек останется главным. И чем раньше мы начнем размышлять об этом, тем осознаннее будем строить будущее. Для меня как организатора это и есть показатель успеха — когда обсуждение продолжается за пределами мероприятия.

Но у антиконференции есть и другая сторона — организационная. У нее два важных вектора: работа с молодежью и работа с самим музеем. Для ребят это способ почувствовать, что музей — живое пространство, где возможна непредсказуемая магия. А для нас — возможность понять, как развиваться дальше. После каждой антиконференции мы выносили уроки для себя.

Первая антиконференция была посвящена вопросу «Надо ли закрыть музеи?». Мы обсуждали, как сегодня должен говорить музей. И одна участница тогда сказала: «Мы понимаем, что музей — это место объективного знания, но иногда хочется послушать немного желтухи». Этот комментарий стал для нас отправной точкой. Уже через месяц, на «Ночи искусств», мы провели квест в темноте, где рассказывали посетителям «правдоподобную ложь и неправдоподобную истину», а потом вместе обсуждали, где правда. Эксперимент оказался блестящим, а я даже уговорила главного хранителя снять во время квеста картину со стены — ради чистоты эксперимента.

Вторая антиконференция была посвящена советскому модернизму и искусству XX века. Тема звучала остро: «Разве это искусство?» Во время подготовки, обсуждая формат со спикерами, мы искали способ соединить художественное слово и живопись. Так родилась идея, которая позже легла в основу нашего книжного клуба — места для тех, кто может не любить читать, но любит думать. Этот синтез литературы и изобразительного искусства стал прямым продолжением размышлений в рамках антиконференции.

Третья антиконференция для меня стала особенной. Ее целиком организовала и провела студентка, которую я когда-то знала школьницей. И я сознательно не пришла на мероприятие — из принципа доверия. Это, пожалуй, мечта любого руководителя: не присутствовать лично и быть уверенной, что все пройдет отлично. Для коллектива это тоже стало важным опытом — увидеть, как человек, которого еще недавно воспринимали как «ребенка», берет на себя полную ответственность и действует на уровне профессионала. Это и есть внутренняя трансформация музея — когда доверие становится системой, а не исключением.

Существуют ли какие-то сложности в проведении антиконференции?

Честно говоря, я не представляю, как может существовать проект или мероприятие без сложностей. Кажется, это просто данность: если принять, что все, что может пойти не так, однажды действительно пойдет не так, становится гораздо проще жить.

Формат у нас подвижный — мы постоянно его перестраиваем, адаптируем, пробуем. Поэтому мы просто не рассматриваем что-то как «ошибку»: мы фиксируем, что произошло, делаем выводы и идем дальше. Одно дело, когда я формулировала задачи для себя в начале проекта, и совсем другое — когда Ася проводила уже третью антиконференцию, а я видела, как она повторяет мои же шаги, только с разницей в десять лет. Я не считаю это ошибками — это естественный процесс. Мы потом все обсуждаем, делимся наблюдениями, понимаем, что стоит менять, а что оставить. Поэтому да, у нас всегда есть анализ — и внутренний, и внешний. И при этом мы не считаем формат завершенным. Думаю, он никогда не станет окончательным, потому что подростки сегодня — это не те подростки, что будут через пять лет. Наверняка многое придется менять снова, и, возможно, уже Ася будет искать язык общения с новым поколением. Так что я не думаю, что что-то «пошло не так». Наоборот — все пошло правильно, просто не по правилам.

Какое самое большое открытие для себя, как для организатора антиконференции, для человека, который работает с подростками, вы выделили?

Я поняла для себя (мне это казалось и раньше, но Антиконференция окончательно подтвердила), что такие форматы и взаимодействие с подростками — не в позиции «я музей, ты посетитель» — невероятно оздоравливают музейный коллектив. Это настоящий глоток свежего воздуха: он меняет представление о музее и заставляет переосмыслить внутреннюю культуру взаимодействия.

На первой Антиконференции участвовал даже директор. Мы открывали все двери — и метафорически, и буквально: хотели показать музей живым, ярким, открытым, со всеми его несовершенствами. Иногда нам самим хочется, чтобы музеи были поспокойнее, но на этих мероприятиях мы идем ва-банк. И после этого — всегда колоссальный прилив вдохновения. Чем больше сотрудников вовлечено в Антиконференцию, тем заметнее изменения в их отношении к работе и аудитории.

Чтобы создать этот формат — территорию свободы внутри сложной музейной структуры, — потребовалась большая внутренняя работа. Но именно она показала, как расширяются границы возможного: доверия, открытости, готовности к равному разговору. Это, пожалуй, одно из главных открытий.

Многое из того, что мы узнаем, кажется простым, но вдруг звучит как откровение. Например, подростки на одной из встреч сказали: «нам бы побольше банкеточек в залах». Мы привыкли, что это просьба старшей аудитории, а тут подростки: «хочется сесть и долго смотреть на картину, стоять неудобно». И вроде бы очевидно, но в тот момент это прозвучало как настоящий колокольный звон.

И, пожалуй, самое важное открытие — что равный диалог действительно возможен. И да, подростки оказываются гораздо более консервативными, чем мы думаем. На первой Антиконференции мы задали провокационный вопрос: «Надо ли закрыть музеи?» — и предложили сесть по сторонам: «да» и «нет». Мы ожидали жаркого спора, но получилось наоборот: все подростки выбрали сторону «нет, не надо закрывать музеи», а музейные сотрудники пересели к «да», потому что был вечер и всем хотелось домой. В итоге подростки убеждали нас, что музеи должны жить. Я не ожидала, что разговор получится таким глубоким и созвучным. Просто подросткам действительно есть что сказать — их нужно только услышать.

Есть ли в музее отдельная команда по работе с подростками?

Дело в том, что в нашем музее нет отдела по работе с молодежью. Инициатор этого безумия — я. Люди, которые участвуют в подготовке Антиконференции, в той или иной степени занимаются по основной части совершенно другой деятельностью. И это как раз то мероприятие, которое действительно можно провести, не имея отдельной команды, специально работающей с подростками. Я, конечно, не призываю все музеи подряд проводить Антиконференции, но этот опыт показывает: если у музея есть искреннее желание работать с подростками, то адаптированное под них мероприятие, приносящее пользу самому музею, вполне можно реализовать — при условии заинтересованности сотрудников.

Я бы не смогла сделать все это даже при наличии команды, если бы у меня не было поддержки главного хранителя. Причем это не просто поддержка — это соучастие во всех моих «преступлениях». Это другой, внутренний взгляд, взгляд изнутри музея. Ведь, работая с подростками, я сама прохожу через этап профессиональной деформации: у меня подростки буквально везде, я на все смотрю сквозь их призму, сама временами превращаюсь в подростка. А когда рядом есть человек, не испорченный (в хорошем смысле) общением с буйной молодежью, появляется более объективный и здравый взгляд, который помогает направлять меня в более приземленное, музейное русло.

При этом я понимаю: чтобы подобные инициативы стали реальностью, административный аппарат музея должен осознавать их необходимость. Даже при наличии отдельного отдела не получится достичь той степени творческой свободы, которая нужна для таких форматов. Очень важно понимать: если появляется один энтузиаст, ему обязательно нужна поддержка не только коллег по отделу, но и административного ресурса. Только тогда это станет не просто разовой инициативой, а устойчивой формой существования музея. В какой-то момент это может превратиться в часть его миссии и целей. Тогда вся дальнейшая деятельность будет развиваться с опорой на осознание важности молодежного направления. Пусть поначалу не удастся привлекать подростков массово, но даже если соберется небольшой коллектив из трех человек, которые совмещают это с другими задачами, — уже можно многое сделать.

При этом важно помнить: если человек занимается только подростками, у него со временем тоже меняется взгляд, он начинает напоминать свою аудиторию. А музей, как бы активно он ни работал с молодежью, должен оставаться музеем. Музейная составляющая не должна уходить на второй план. Мы внутри команды тоже часто спорим: сколько «балагана» должно быть по отношению к смысловой или научной части. Мы всегда ищем баланс. Мы не жертвуем знаниями ради того, что я называю «карнавализацией подростков в музейном пространстве». Веселье не может быть самоцелью — оно должно вести к чему-то.

Музей должен четко понимать, зачем ему это направление, именно в долгосрочной перспективе. Разовые акции не работают — подростки не клюют на одноразовое внимание. Им важно, чтобы с ними выстраивали доверительные отношения. Это то, что я постоянно подчеркиваю: чтобы работать с подростками, нужно их действительно любить. И часто это труд, который не вписывается ни в одну должностную инструкцию. У меня десятки чатов с подростками, которые гудят в любое время дня и ночи. Если у человека нет эмоционального и социального ресурса быть с ними в таком формате, лучше не имитировать эту работу — подростки очень чувствительны к фальши.

Наверное, не всем нужно работать с подростками. Но тот, кто по-настоящему хочет — должен. Только огонь в глазах способен зажечь огонь в душе другого человека, пусть даже такого маленького, еще не выросшего и не до конца сформировавшегося, как подросток.