Музей монументальной живописи гимназии № 11 В.О. района Санкт-Петербурга

Введение

ГБОУ гимназия № 11 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Проходя по этажам гимназии № 11 на 16-й линии Васильевского острова, попадаешь в небольшой, но впечатляющий музей монументальной живописи. Ее стены украшены большими декоративными панно, каждое из которых отмечено индивидуальным своеобразием автора. Все вместе они составляют единый идейно-художественный цикл. Перед зрителем оживают славные события истории нашей Родины, они обретают здесь свою взаимосвязанность, глубокий патриотический смысл, яркую образную сущность.

Идея расписать стены школы возникла в конце 60-х годов прошлого века. Именно тогда по инициативе профессора Андрея Андреевича Мыльникова, группа только что закончивших институт монументалистов решила применить свои знания в конкретной самостоятельной работе. Местом ее проведения не случайно стала школа на Васильевском острове — уже выбор объекта открывал перед молодыми живописцами неизведанные творческие возможности.

Начинали это интересное дело Владимир Табанин, Вячеслав Литвинов, Виктор Башков. Позднее к ним присоединились Олег Марушкин и Иван Шевченко, а затем и Иван Говорков. Напряженный труд над созданием оригинального цикла панно продолжался несколько лет. И все эти годы авторы росписей, прошедшие в школе на Васильевском острове серьезный экзамен на творческую зрелость, с благодарностью вспоминали своего учителя — Андрея Андреевича Мыльникова — крупного художника, опытного и взыскательного педагога.

Экспозиция

Шевченко Виктор Иванович «День Победы», 1974 (штукатурка, бязь, левкас, клей ПВА, проклейка, темпера) 300×1500 см

Первое произведение школьной серии — «День Победы» — написано Иваном Николаевичем Шевченко. Оно заполнено фигурами советских воинов-победителей и встречающих их женщин.

В праздничном многоцветии сочетаются краски голубого неба, бурой земли, рыжих выгоревших гимнастерок, белых платьев, красных полотнищ боевых знамен. Цвет, как и каждая деталь всей сцены, несет в себе жизнеутверждающий символический смысл.

Рассматривая эту многофигурную композицию, проникаешься постепенно настроением торжественной тишины, опустившейся на израненную, многострадальную землю.

Говорков Иван Владиславович «Строители», 1976 (штукатурка, бязь, левкас, клей ПВА, проклейка, темпера) 300×700 см

Монументальное панно «Строители» Ивана Владиславовича Говоркова представляет собой произведение искусства, созданное в стиле социалистического реализма. Работа посвящена восстановлению народного хозяйства после Великой Отечественной войны и успехам социалистического строительства в послевоенное время.

Для создания панно художник использовал локальные, контрастные цвета, геометрические формы и символическое изображение труда. Эти приёмы позволили Говоркову передать радостную, временами праздничную атмосферу того времени и подчеркнуть большую значимость труда строителей в восстановлении страны после войны.

Панно состоит из 2-х композиций, разделенных пилоном. Обе композиции объединены общей тематикой. В центре обеих композиций изображены фигуры рабочих разных профессий, которые трудятся над строительством новых зданий и сооружений. В спокойном ритме движений человеческих фигур на панно выражена гордость и уверенность в завтрашнем дне и радость созидательного труда.

Башков Виктор Иванович «Первые декреты Советской власти», 1971 (штукатурка, бязь, левкас, клей ПВА, проклейка, темпера) 300×1500 см

Башков Виктор Иванович «Первые декреты Советской власти» (фрагменты)

Одна из росписей переносит зрителей в годы становления советской власти. Панно Виктора Ивановича Башкова «Первые декреты Советской власти» — это живописный триптих, левая и правая части которого раскрывают содержание Декретов о мире и земле, а средняя изображает В. И. Ленина, беседующего с солдатами и рабочими.

В композиции цикла немало интересных образных находок: это и солдат, высыпающий на землю патроны, и крестьянка с ребенком, внимательно слушающая агитатора, и затаившийся в толпе кулак с хитрым выжидающим лицом.

Автор искусно соединил в одно живописно-композиционное целое разновременные и разно-пространственные элементы триптиха. Объединяет их красный пламенеющий фриз знамен и лозунгов фона

Марушкин Олег Павлович «Днепрогэс», 1976 (Штукатурка, бязь, левкас, клей ПВА, проклейка, темпера) 300×700 см

Монументальное панно «Днепрогэс» Олега Павловича Марушкина представляет собой яркий образец социалистического реализма с характерными для художника особенностями живописного языка.

В работе автором применена композиция с акцентом на масштабность изображаемого действия. Художник демонстрирует такие приемы работы со световоздушной средой, что придает даже индустриальному пейзажу особую возвышенность и символичность. Небо на панно с промышленными дымами, написано Марушкиным в серо-коричнево-голубоватой гамме, создающей контраст с массивными конструкциями гидроэлектростанции.

Особое внимание художник уделяет деталям, связанным с человеком труда — фигуры строителей и рабочих, несмотря на монументальность общего замысла, сохраняют очевидную эмоциональную выразительность.

Колористический строй панно построен на контрасте холодноватых металлических конструкций и теплых оттенков человеческих фигур и рабочей одежды, что создает дополнительное смысловое измерение работы — противопоставление мощи техники и человеческого тела.

Марушкин Олег Павлович «Война 1812 года», 1974 (штукатурка, бязь, левкас, клей ПВА, проклейка, темпера) 300×1500 см

Марушкин Олег Павлович «Война 1812 года» (фрагменты)

«Война 1812 год» — так назвал свою работу О.Марушкин. В центре композиции — М. И. Кутузов в окружении ближайших соратников.

По обе стороны группы разворачиваются сцены сражения, частично воссоздающие эпизоды Бородинской битвы. При всех своих достоинствах роспись напоминает все же станковое полотно, с присущей ему широкой живописностью и свободой письма.

Эти особенности мало согласуются с понятием монументальной фрески, хотя отдельные детали, такие, например, как пушка, окутанная снежной поземкой, или казачьи кони, написаны с превосходным чувством пластической формы.

Башков Виктор Иванович «Основание Петербурга», 1969 (штукатурка, бязь, левкас, клей ПВА, проклейка, темпера) 300×1500 см

Башков Виктор Иванович «Основание Петербурга» (фрагменты)

Центральной фигурой в картине Виктора Ивановича Башкова «Основание Петербурга» является Петр I. Рядом с ним — простые мастеровые, чьим самоотверженны трудом поднимался Петербург «из топи „блат“.

На заднем плане видна перспектива невских берегов с характерными постройками петровского времени. Легкая стилизация городского пейзажа под старинную русскую гравюру сообщает всему изображению неповторимый колорит эпохи.

Панно свойственны торжественность и репрезентативность, сближающие его с произведениями русской живописи.

Табанин Владимир Игнатьевич «Свободный Новгород», 1969 (штукатурка, бязь, левкас, клей ПВА, проклейка, темпера) 300×1500 см

Табанин Владимир Игнатьевич «Свободный Новгород» (фрагмент)

Очень интересна роспись Владимира Игнатьевича Табанина «Свободный Новгород». На фоне белокаменных стен и башен художник показал трудовой люд древнего города-государства.

Сильные мускулистые ремесленники и статные грациозные женщины, изображенные на переднем плане, определяют монументальный ритм всей композиции. Эго впечатление возникает благодаря продуманному соотношению стоящих и сидящих человеческих фигур, величавой торжественности их движений и жестов, пластической четкости рисунка.

Светлые тона белых, розовых, голубовато-серых одежд, образующие благородную сдержанную гамму, составляют цветовой ковер росписи.

Литвинов Вячеслав Александрович «Ледовое побоище», 1970 (штукатурка, бязь, левкас, клей ПВА, проклейка, темпера) 300×1500 см

Литвинов Вячеслав Александрович «Ледовое побоище» (фрагменты)

Многофигурное панно Вячеслава Александровича Литвинова «Ледовое побоище», наполненно движением и динамикой. Центром композиции служит фигура Александра Невского, энергичный силуэт полководца обрисован подчеркнуто острыми линиями.

В кажущемся на первый взгляд хаосе сражения есть целенаправленная.сила — это сметающий все на своем пути грозный натиск русского войска. Левая часть картины, где показаны распадающиеся шеренги тевтонских завоевателей, напротив, лишена экспрессии. В ней ощутимы вялость, пассивность, словно предопределяющие ход боя.

Столкновение противоборствующих сил, конфликт света и тьмы находит свое выражение и в цветовом строе панно. В изображении русских воинов преобладают золотисто- желтые, солнечные тона рубах и кольчуг, в то время как красновато-алые пятна одежд псов-рыцарей, кровавый цвет мантии епископа на передней плане придают этой части композиции зловещий оттенок.

Художники

ШЕВЧЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (1937-2011)

Советский украинский художник. Член СХ УССР. Заслуженный художник Украины (1984), Заслуженный деятель искусств АРК. Иван Николаевич Шевченко родился в 1937 г. в с. Семешевка, Днепропетровской области. Родился в семье талантливых художников. С 1959–1963 годы — Учился в Крымском художественном училище им. М. С. Самокиша, и у А. А. Мыльникова в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1963-1969), работал в творческой мастерской Академии искусств СССР под руководством А. А. Мыльникова (1970-1975). Окончил институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1969), аспирантуру Академии художеств СССР (1975). Заслуженный художник Украины (1984), Заслуженный деятель искусств АРК. На протяжении десяти лет возглавлял художественное училище им. Самокиша Н. С. Его картины представлены в музеях и пользуются заслуженным вниманием у ценителей живописи. Этапы деятельности: председатель молодежного объединения, ; (1976–1985) член правления Крымской организации Союза художников Украины; (1985–1990) председатель правления фонда Крымской организации Союза художников Украины; (1990–1995) председатель Союза художников Крыма.

ГОВОРКОВ ИВАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ (1949 г. р.)

Живописец, график, скульптур; занимается объектами и инсталляциями. Член Союза художников (1978). С 1980 года преподаёт на кафедре рисунка в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина АХ СССР, профессор.

Родился в Ленинграде в 1949 году. В 1960-1967 учился в художественной школе при Академии художеств (АХ). В 1968–1974 гг. обучался на живописном факультете Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина АХ СССР (мастерская монументального искусства профессора А. А. Мыльникова). В 1974–1980 гг. совершенствовался в Творческой мастерской Академии художеств СССР под руководством профессора А. А. Мыльникова.

Участник многих музейных и галерейных выставок в России и за рубежом, в том числе 8 персональных. С 1990 года часто работает и выставляется совместно с Е. Губановой.

БАШКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ (1938-2013)

Башков Виктор Иванович, живописец-монументалист. Родился в городе Кувалдык, Оренбургской области 25 февраля 1938 г. Окончил в 1967 году Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина в г. Ленинграде[2] и творческую мастерскую Российской академии художеств (РАХ). Член Союза художников России с 1972 года. Участник ленинградских, городских, зональных, республиканских (КБАССР) выставок. Автор монументальных росписей в Ленинграде, Нальчике, Житомире. С 1979 года жил и работал в Кабардино-Балкарии — в Старом Череке и в г. Нальчике. С приездом в республику оформил интерьер залов во Дворце пионеров (детского творчества), выполнил росписи на тему из истории Кабардино-Балкарии. За роспись в средней школе № 11 города Ленинграда награжден медалью и дипломом Академии художеств СССР.

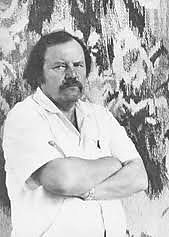

МАРУШКИН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ (1938-2020)

Олег Марушкин родился 23 ноября 1938 года в Ленинграде. По окончании средней школы работал на стройках, на заводе, живописцем по фарфору. Самостоятельно готовился к поступлению в Академию художеств.

В 1964 году поступил на отделение живописи Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. После второго курса продолжил обучение в мастерской А. А. Мыльникова. Занимался у Н. П. Медовикова, А. Л. Королёва, А. А. Мыльникова.

В 1971 году О. Марушкин окончил институт по мастерской А. А. Мыльникова с присвоением квалификации художника монументальной живописи и педагога, представив дипломную работу — эскизы росписи «Праздник на Неве» для банкетного зала гостиницы «Невская» в Ленинграде.

После окончания института продолжил занятия в творческой мастерской Академии художеств под руководством профессора А. А. Мыльникова. Отчетными работами стали росписи в средней школе № 11 на 16 линии Васильевского острова на темы «Отечественная война 1812 года» и «Строительство Днепрогэса». Наряду с монументальной живописью занимался станковой, писал жанровые картины, портреты, пейзажи. С 1972 года участвовал в выставках ленинградских художников.

По окончании творческой мастерской в 1975 году О. Марушкин был приглашён на преподавательскую работу в ЛИЖСА имени И. Е. Репина на кафедру рисунка, где проработал десять лет. Педагогическую деятельность художник совмещал с творческой работой, в том числе с работой по договорам с Ленинградским отделением Художественного фонда РСФСР и Комбинатом живописно-оформительского искусства. В 1978 году был принят в члены Ленинградского Союза художников. Уже в 2000-е годы активно занимался интерьерной живописью и дизайнерскими проектами в России и за рубежом.

Среди основных произведений, созданных О. Марушкиным в станковой живописи, картины «Стригунок»(1975), «Девушка в берете», «Черноморочка» (обе 1978), «В парке» (1985), «Купальщицы» (1997), «Волчья речка», «Игра в снежки» (обе 2020) и другие. Персональные выставки произведений художника прошли в 2021 году в галерее «Голубая гостиная» и в 2022 году в МВЦ «Петербургский художник».

Олег Павлович Марушкин скончался в 2020 году в Санкт-Петербурге на восемьдесят третьем году жизни. Работы художника находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

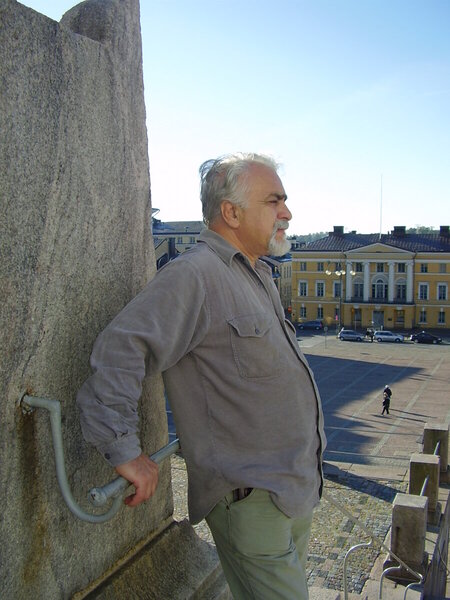

ТАБАНИН ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ (1934-2022)

Учился в ЛХУ (1955–1959); в ИЖСА (1960–1966) на факультете живописи у А. А. Мыльникова; в творческой мастерской АХ СССР (1966–1970). Участник выставок с 1958 года. Член СХ СССР (1972).

Автор монументальных произведений для общественных зданий в Санкт‑Петербурге и Пятигорске (1971–1993). Преподаватель, профессор Высшего института искусств в Гаване, Куба (1967- 1968). Заслуженный художник РФ (2006). Жил и работал в Санкт‑Петербурге (с 1946).

Основные собрания: ГРМ, НИМРАХ (оба — Санкт‑Петербург), Астраханская гос. картинная галерея им. П. М. Догадина, Сахалинский обл. ХМ (Южно- Сахалинск); Национальная галерея Армении (Ереван).

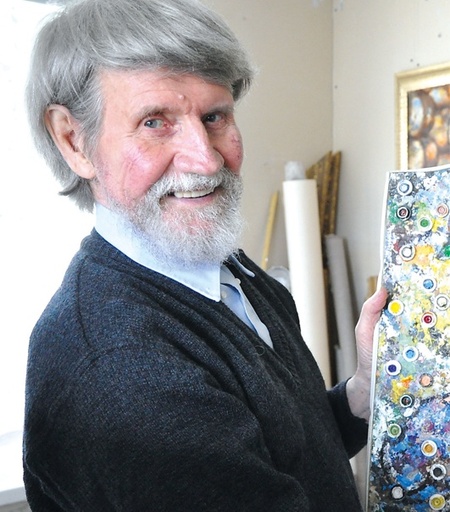

ЛИТВИНОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1939-2022)

Живописец. Монументалист. Педагог. Член Союза художников России (1967). Дипломная работа «За власть Советов» была отмечена похвалой ГЭК, грамотами Министерства культуры СССР и Академии художеств СССР, автор был премирован творческой поездкой в Италию (1966). Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2010), профессор кафедры живописи. Имеет многочисленные награды за художественную и педагогическую деятельность.

Окончил Харьковское государственное художественно-педагогическое училище (1959). В 1965 окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (мастерская А. А. Мыльникова).

С 1970 неоднократно избирался членом бюро секции живописи ЛОСХ. Избирался председателем комиссии по работе с молодыми художниками и искусствоведами ЛОСХ, членом республиканской комиссии по живописи, работал в комиссии Управления культуры Ленинградской области. Преподавал на кафедре живописи факультета изобразительного искусства РГПУ им. А. И. Герцена с 1987. В 2006 преподавал живопись в аспирантуре Пекинской академии художеств.

История музея в документах Этот раздел для избранных — для тех, кто любит копаться в архивах или же для любителей бюрократических сторителлингов

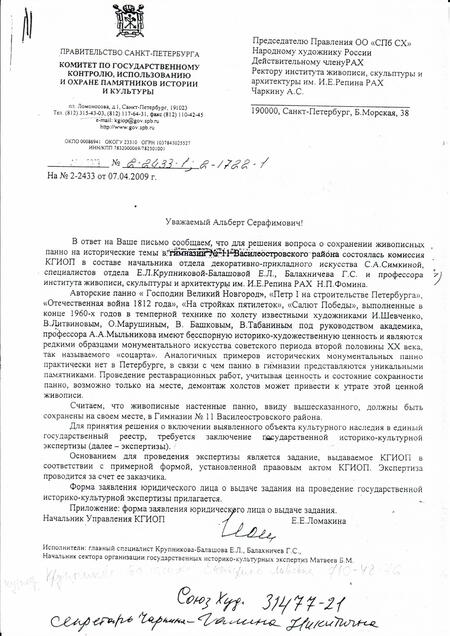

В жизни каждой организации случаются трудные времена. не избежала такой участи и гимназия № 11 в 2010–2012 годах. Несмотря на то, что летом 2009 года комиссия КГИОП во главе с начальником отдела декоративно-прикладного искусства С. А. Симкиной с участием профессора института имени И. Е. Репина Н. П. Фомина подтвердила уникальный статус росписей, в течение 2010 года инспекцией по пожарному надзору МЧС было установлено, что данные панно пожароопасны и им не место в гимназии.

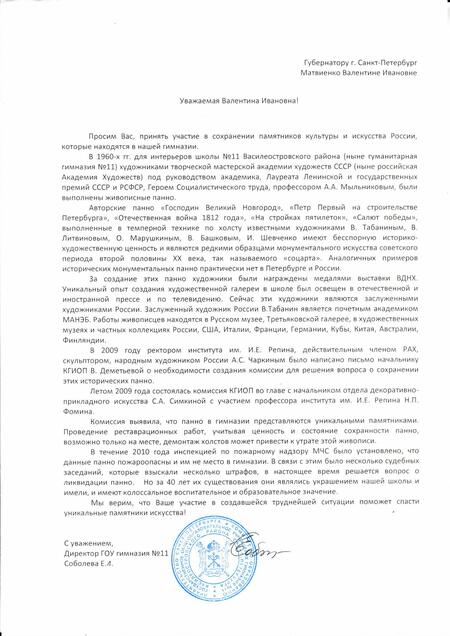

Администрация гимназии забила тревогу, обратившись с письмом к губернатору Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко с просьбой принять участие в создавшейся труднейшей ситуации для спасения уникальных памятников искусства

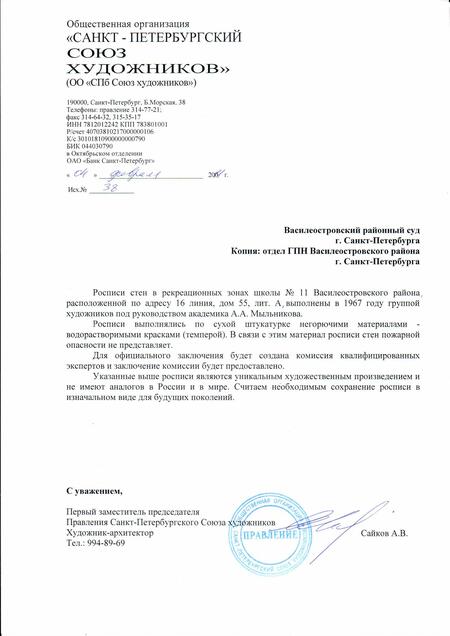

Не остался в стороне и Санкт-Петербургский Союз художников, обратившись с письмом в Василеостровский районный суд, подтверждающим уникальный характер росписей.

Тем не менее, 12 апреля 2011 года состоялось решение Василеостровского районного суда, обязывающее гимназию принять меры для приведения картинных панно в состояние, исключающее их пожарную опасность путем демонтажа или обработки огнезащитным составом

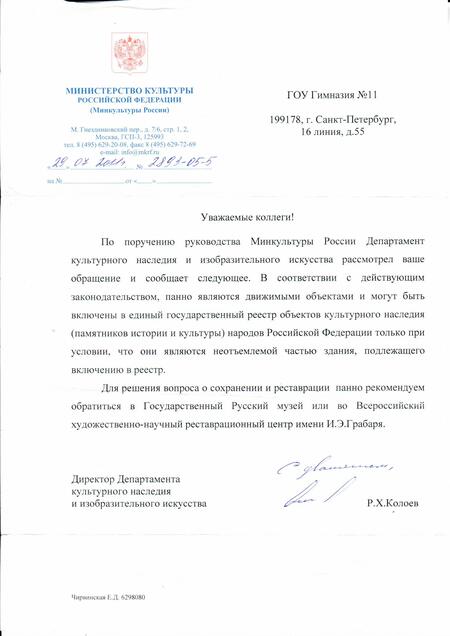

Далее дискуссия вышла на уровень вышестоящих организаций с участием уже и Министерства культуры Российской Федерации

Были привлечены в качестве экспертов Градостроительный комитет Санкт-Петербурга

За работы художников вступилась Российская Академия художеств

Наконец, в период с 26 января 2012 года по 02 февраля 2012 года была проведена квалифицированная искусствоведческая экспертиза силами аттестованных экспертов Федеральной службы по надзору в области охраны культурного наследия

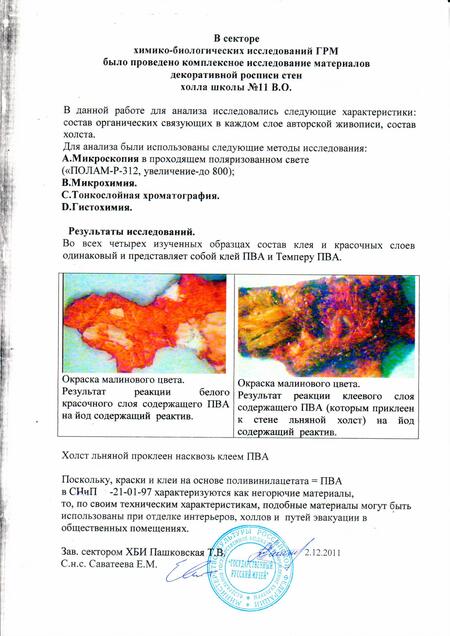

Экспертиза была подкреплена предварительно выполненным в секторе химико-биологических исследований Государственного Русского музея комплексным исследованием материалов декоративной росписи стен гимназии № 11, подтвердившим, что материалы, использовавшиеся при росписи, характеризуются как негорючие.

Практически одновременно с экспертизой, КГИОП обратился в Василеостровский районный суд с просьбой пересмотреть решение суда о необходимости демонтажа панно

Администрация гимназии, чтобы укрепить свои позиции, обратилась с письмами в различные инстанции: - в КГИОП, начальнику Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры А. И. Макарову.

- в Дирекцию по эксплуатации зданий и сооружений Российской Академии художеств Л. Н. Терсковой

- в Президиум Российской Академии художеств, президенту РАХ З. К. Церетели

После соответствующего запроса ректору Санкт-Петербургского государственного академического института имени И. Е. Репина С. И. Михайловскому,

Российская Академия художеств ответила на письмо гимназии о том, что своим поручением от 27 февраля 2012 года № 2-21/198 Российская Академия художеств возложила на свою подведомственную организацию — ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина», согласно Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 1061-р обязанность по проведению реставрации восьми художественных произведений искусства, которые украшают интерьеры гимназии № 11.

Читатель наверняка заинтересуется дальнейшим ходом событий. Вам, любознательные, я отвечу следующее — росписи живы, в приличном состоянии, хоть и ждут реставрации… История продолжается!