Модификация кожных покровов

Под модификацией кожных покровов в данном исследовании понимаются такие практики, как шрамирование, татуировки и рисунки на теле. Эти формы физического изменения имеют разные функции и символические значения, которые претерпевают трансформацию на протяжении всей истории.

Татуировки и шрамы в древности выполняли ритуальные, религиозные, социальные и защитные функции: они могли обозначать племенную принадлежность, обряд инициации, статус и социальную роль, либо служить оберегом от злых духов. В ряде культур татуировки имели клеймящий или карательный смысл — например, метки рабов или преступников, или служили символом важного жизненного этапа, такого как взросление.

Важно уточнить, что татуировки и шрамирование в этом разделе рассматриваются не по хронологическому признаку, а по типу мотивов: ритуальные и традиционные практики нередко сохраняются в изолированных культурных группах до сих пор, в то время как, например, некоторые субкультуры с их татуировками исчезли или трансформировались в массовые явления.

Однако, в глобальном смысле именно ритуальные татуировки появились первыми и стали основой для дальнейшего развития, поэтому можно рассуждать о трансформации кожных модификаций от традиционных к многообразию современных визуальных форм.

Культурные и религиозные мотивы

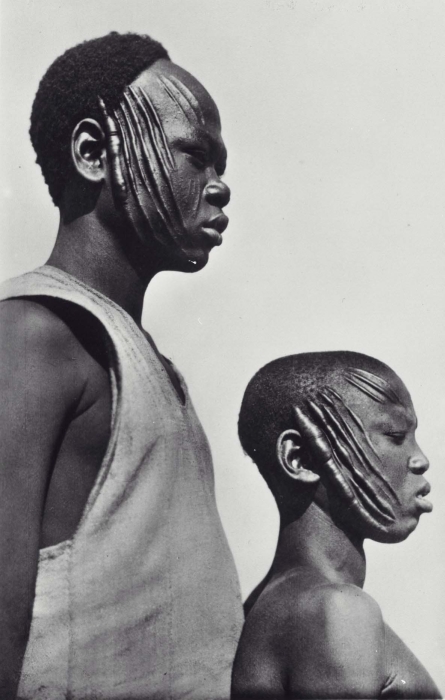

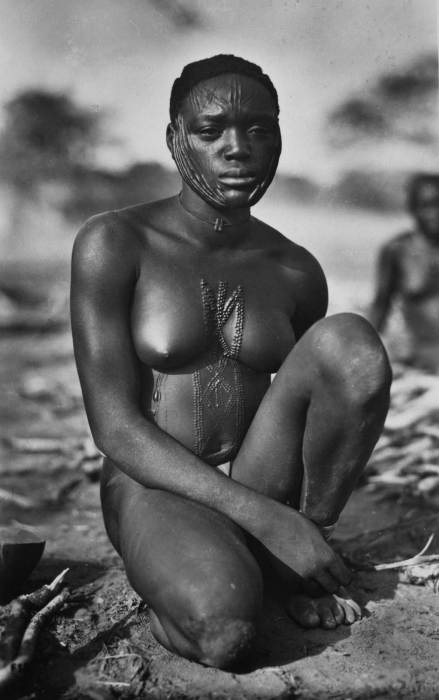

Двое мужчин народа сара со шрамами на лицах, 1930-е гг. / Женщина сара с традиционным шрамированием, 1930-е гг.

Народ сара, проживающий в регионах Нигерии и Чада, практикует древнюю традицию скарификации — шрамирования. Раны на теле служат знаком принадлежности к культурной группе и наблюдаются как у мужчин, так и у женщин. Эта практика сохраняется до сих пор, несмотря на давление колониальных властей и миссионеров.

Женщина народа Датуга со шрамами вокруг глаз, XX век

Женщина из народа маконде с татуировками динембо на лице и штифтом в носу, Южная Танзания, XXI век / Суданская женщина со шрамами на лице, 1890-е гг.

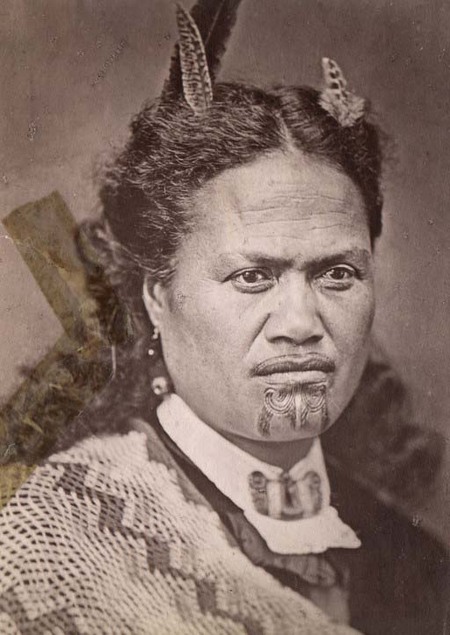

Фотография мужчины маори, XIX век / Женщина с моко на подбородке, 1850-е гг.

Моко (или та-моко)— это традиционная маорийская татуировка, которая наносится не иглами, а специальным зубилом — «ухи». Этот инструмент прорезает кожу, создавая глубокие раны, в результате чего образуются не просто плоские рисунки, а рельефные шрамы с цветом. Такой метод отличается от обычного шрамирования, где делают надрезы без использования красящих пигментов или особых инструментов. Кроме технического различия, та-моко — это священное искусство с глубоким социальным и духовным смыслом. Рисунки несут информацию о родословной, статусе и жизненном пути человека. Это важный символ идентичности народа маори, традиционно сопровождающийся обрядами и церемониями.

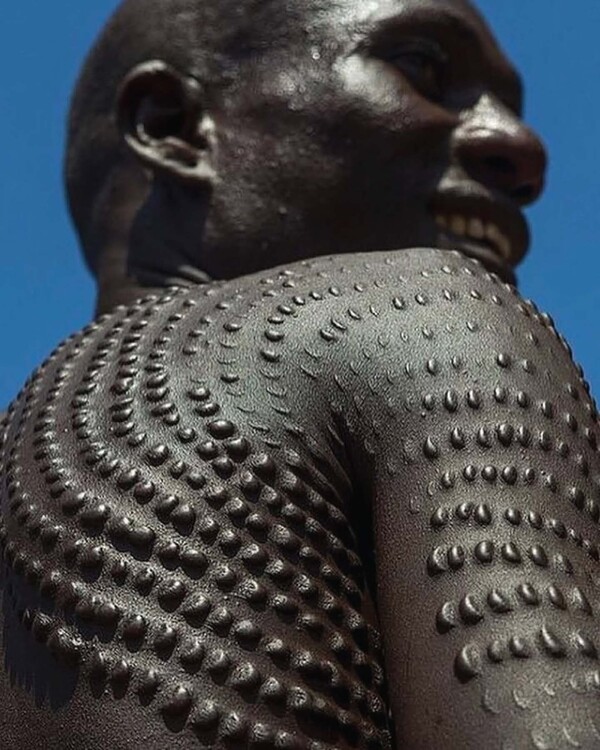

Южный Седан, шрамирование на теле, XXI век / Опознавательные знаки на руке, Юждный Седан, XXI век

Для народов нуэр и динка из Южного Седана шрамы на теле — это часть ритуала красоты и посвящения, который проводится в подростковом возрасте, когда тело должно показать, что человек готов стать взрослым. Важным было не столько то, как выглядит рисунок в итоге, сколько сам процесс, болезненность и участие в коллективном обряде. Такие шрамы становятся визуальным знаком перехода во взрослую жизнь и свидетельством принадлежности к культуре.

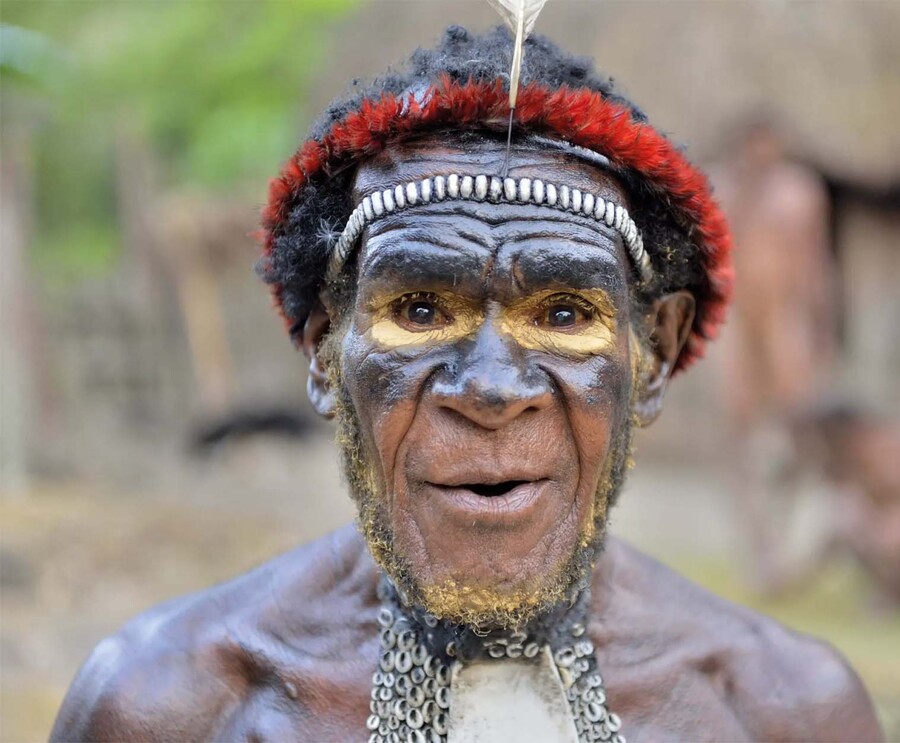

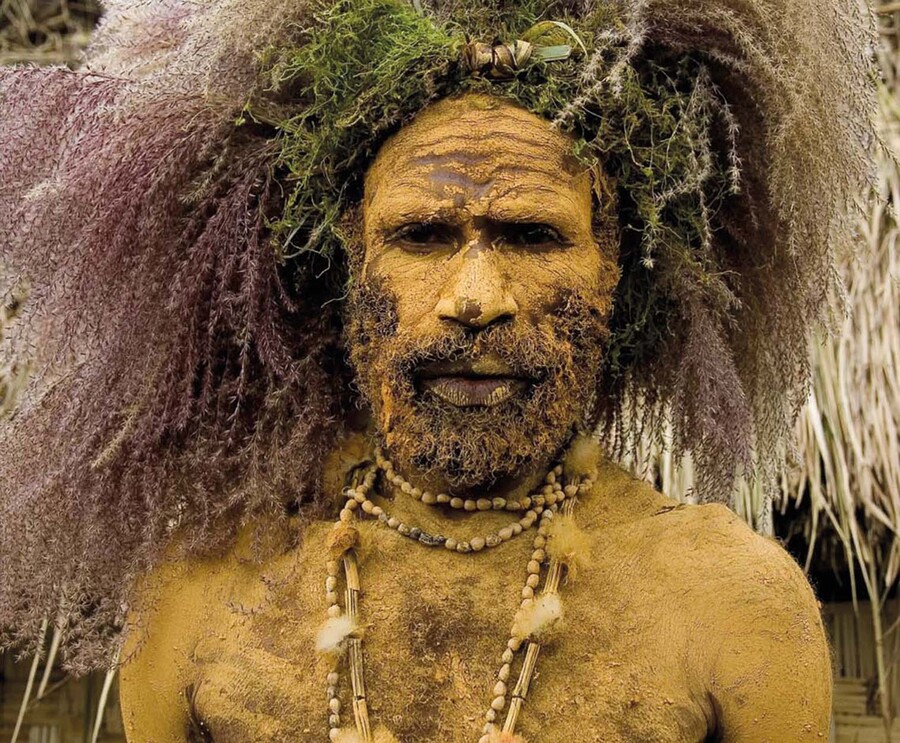

Папуасский народ чимбу: мужчина, выкрашенный жёлтой глиной, в травяном парике. Маунт-Хаген, провинция Уэстерн-Хайлендс, Папуа-Новая Гвинея, 2016 год

Папуасы используют яркие природные пигменты, особенно желтую глину и красные оттенки, чтобы создавать сложные узоры и маскировочные рисунки на лице и теле. Эти раскраски служат символом связи с природой и духовным миром, а также защищают кожу против насекомых и солнечных ожогов.

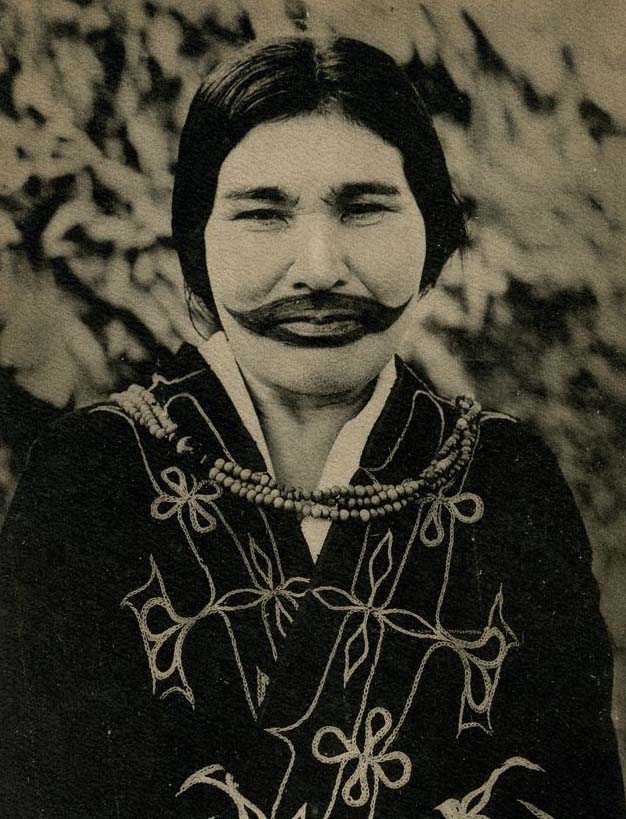

Женщина народа айну, XX век

Женщины народности айну, XX век

Народ айну, коренное население северной Японии и Сахалина, имел уникальную традицию татуировок, которые наносились исключительно женщинам. Узоры вокруг рта, напоминающие улыбку, были священным ритуалом, передаваемым по женской линии от матери или бабушки. Татуировка символизировала готовность девушки ко взрослой жизни, а отказ от неё означал социальное отторжение и невозможность вступить в брак. Процесс нанесения был длительным и болезненным: острым лезвием надрезали кожу, втирали сажу из домашнего очага и протирали рану специальным отваром. Эта традиция исчезла к середине XX века.

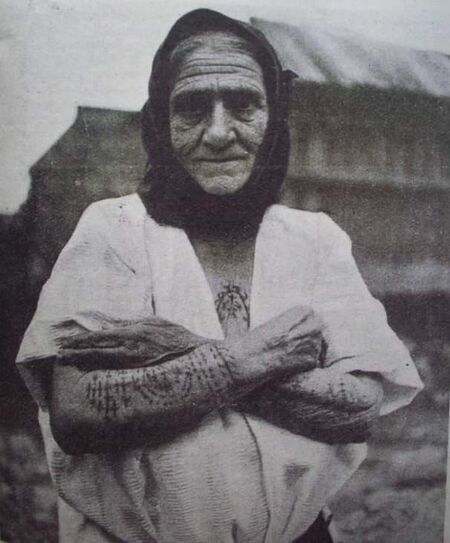

Женщины из Боснии и Герцеговины с языческими татуировками, XIX век / Татуировка балканской женщины, XIX век

60-летняя Зубейда Али, которая бежала из Кобани вместе со всей своей семьёй, включая десятерых женатых детей и 25 внуков, сделала татуировку в 13 лет. Джоди Хилтон, 2015 год

Языческие орнаменты на коже балканских и осетинских женщин визуально похожи, но они несут разную символическую функцию. Балканские женщины наносили татуировки с символами солнца, луны, крестами и растительными орнаментами. Эти узоры отражали связь с природными циклами, защиту от злых сил, а также часто воспринимались как способ сопротивления исламизации во времена Османской империи.

Женщины в Осетии имели другую традицию татуировки: их узоры часто включали местные знаки, символы бесконечности, стилизованные звезды, отражая ритуалы женственности и охрану от порчи. Татуировки наносились сажей, иногда смешанной с женским молоком или желчью.

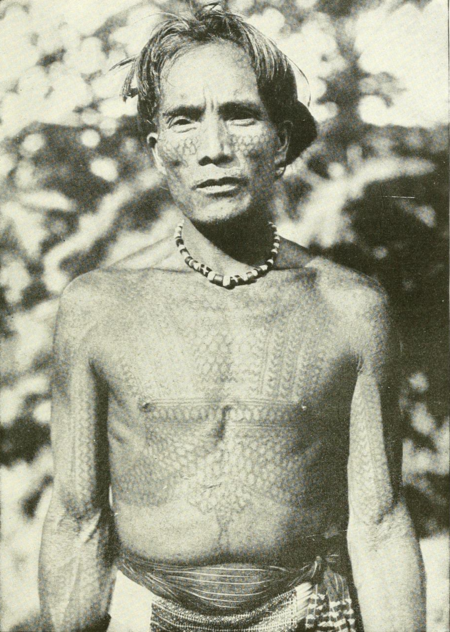

Фанг-од Оггай — художница-татуировщица из деревни Бускалан в Тинглаяне, Калинга, Филиппины, 2022 год / Лакай Ванаван из народа калинга, прославленный воин, около 1912 года

Фанг-од Оггай, известная как последняя и старейшая мастерица племенной татуировки мамбабаток, принадлежит к народу бутбут, части более крупной этнической группы калинга на Филиппинах. Она начала практиковать искусство татуировок в 11 лет, используя древнюю технику: с помощью палочки с острым шипом, молотка и смеси из угля и воды. По состоянию на февраль 2025 года ей исполнилось 107 лет.

Узоры часто символизируют статус, достижения и жизненные этапы носителя: например, женщины носят декоративные рисунки, а мужчины — татуировки воинов и охотников.

Женщина народности ин-ду-чин в Канпалете. Джей Тиндалл, 2015 год

Процесс нанесения буддийских татуировок Сак Янт, XXI век

Сак Янт — это священные тайские татуировки, которые наносятся в буддийских храмах специально обученными монахами — аджанами. Этот процесс включает в себя не только нанесение рисунков с помощью бамбуковых или металлических игл, но и проведение ритуалов и молитв, чтобы наделить татуировку особой защитной силой. Мастера используют заговоренные инструменты, а сами символы насыщены духовным смыслом — они призваны защищать владельца, придавать сил и приносить удачу. Такая практика сохраняется в храмах Таиланда уже более 2500 лет и является частью духовной культуры региона.

Татуировки Сак Янт, XXI век

Социальные и субкультурные мотивы

Татуировки долгое время имели жестко закрепленные ритуальные и религиозные функции. Но с развитием колонизаций и мореплавания в XVIII–XIX веках более цивилизованные страны познакомились с татуировками других культур — от моряков, бойцов и путешественников эти практики постепенно перешли в светскую жизнь.

В XX веке с ростом молодежных движений и субкультур произошёл новый виток популяризации татуировок. В таких группах рисунки на коже стали мощным визуальным маркером, помогающим идентифицировать себя и других членов, сопротивляться мейнстриму, выражать социальные и политические взгляды. Например, в советских тюремных субкультурах татуировки были сложным языком статуса, а у панков и готов — способом противостояния массовой культуре.

При этом шрамирование не получило аналогичного распространения. Это объясняется большей болезненностью процедуры, длительным восстановлением и трудностями адаптации к современным эстетическим стандартам. Татуировки же более универсальны, легко изменяются под модные тенденции и стили.

Также трансформировалась сама техника нанесения: рисунки стали наносить машинами, что сделало процедуру доступной и менее болезненной. Эскизы стали гораздо разнообразнее — ритуальные символы уступили более персонализированным эскизам, а места нанесения расширились от традиционных зон к всему телу. Это отражает изменение социального значения татуировок — от сакральных знаков к языку индивидуального и группового самовыражения.

«Татуировки советских заключённых», Аркадий Бронников, 1960–1980-е гг.

«Татуировки советских заключённых», Аркадий Бронников, 1960–1980-е гг.

Известный криминалист и исследователь, Аркадий Бронников, в 1960–1980-е годы занимался изучением тюремных татуировок в СССР. В рамках проекта «Татуировки советских заключённых» он побывал во многих исправительных колониях на Урале и в Сибири, где фотографировал и расшифровывал значения тысяч эскизов, помогая раскрывать уголовные дела и идентифицировать личности.

Для заключённых эти татуировки были не просто рисунками на теле, а частью жёсткой социальной системы, которой подчинялись все внутри тюрьмы. Они отражали статус, принадлежность к криминальной иерархии, жизненный опыт и взгляды. Например, тату в виде браслета означает пятилетний срок заключения, а паук в паутине — это маркировка вора, который до сих пор идет по преступному пути.

При этом на официальном уровне тема тюремных татуировок была табуирована, и любые упоминания о них подвергались цензуре.

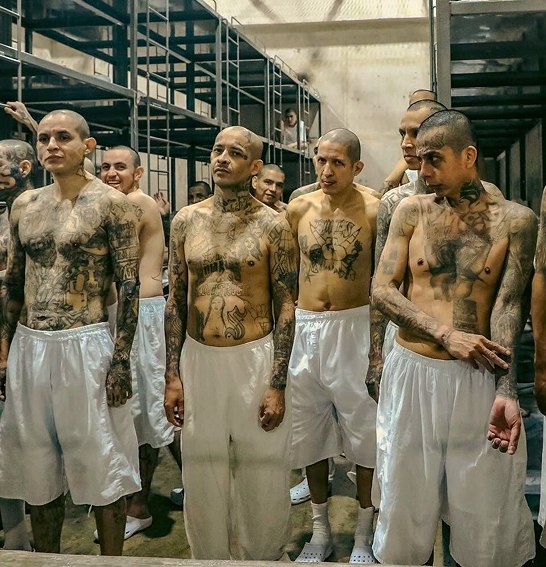

Заключенные в мегаполисе, известном как СЕСОТ, в Теколуке, Сальвадор, 2025 год

Панки из СССР, 1980-е года

Рокабиллы. Еж и Мавр, 1987 год / Сайкобиллы. Во дворе рок-клуба, 1987 год / Байкеры Хелл догз на Горбуново, 1990 год

Для панков, байкеров и других субкультур татуировки были способом выразить протест против официоза и массовой культуры, знаком недовольства системой. Например, у панков популярными были мотивы анархии, клейма и бунта, нередко выбирали изображение черепов и клявих, символизирующих смерть или опасность. Они становились маркерами уличной культуры, и зачастую носили скрытую или ироничную символику, предназначенную для внутригруппового общения.

Татуировка ирэдзуми девушки в Токио, 1950-е годы / Якудза демонстрируют свои татуировки и статус на фестивале Санджа Мацури в Японии, 2007 год / Сёко Тендо — дочь одного из членов якудза, 2004 год

Изначально традиционная японская татуировка ирэдзуми ассоциировалась с мудростью, верой, внутренним мужеством и долгом человека. Со временем они превратились в символ принадлежности к определённому социальному кругу, особенно к якудзе — японской мафии. Для них ирэдзуми — это показатель статуса, испытание силы воли и верности кодексу: нанесение тату может занимать месяцы, а сеансы длятся по несколько часов.

Переход в массовую культуру

Переход татуировок из сугубо субкультурного явления в массовый тренд произошёл благодаря нескольким важным факторам.

Во-первых, появление социальных сетей расширило возможность наблюдать за способами самовыражения других людей и делиться своими, появились массовые тренды и компании, которые пытаются первыми их внедрить на рынок потребителей.

Во-вторых, многие популярные артисты и трендсеттеры с широкой аудиторией стали следовать тенденциям нанесения индивидуальных рисунков на тело, что способствовало распространению определенных эскизов и повлияло на вкусы их поклонников. Нельзя утверждать, что люди копируют татуировки конкретных знаменитостей, однако, можно проследить массовость и смещения фокуса с уникальности на конкретные тенденции эскизов.

Американский боксёр Майк Тайсон на GalaxyCon в Колумбусе, 2023 год

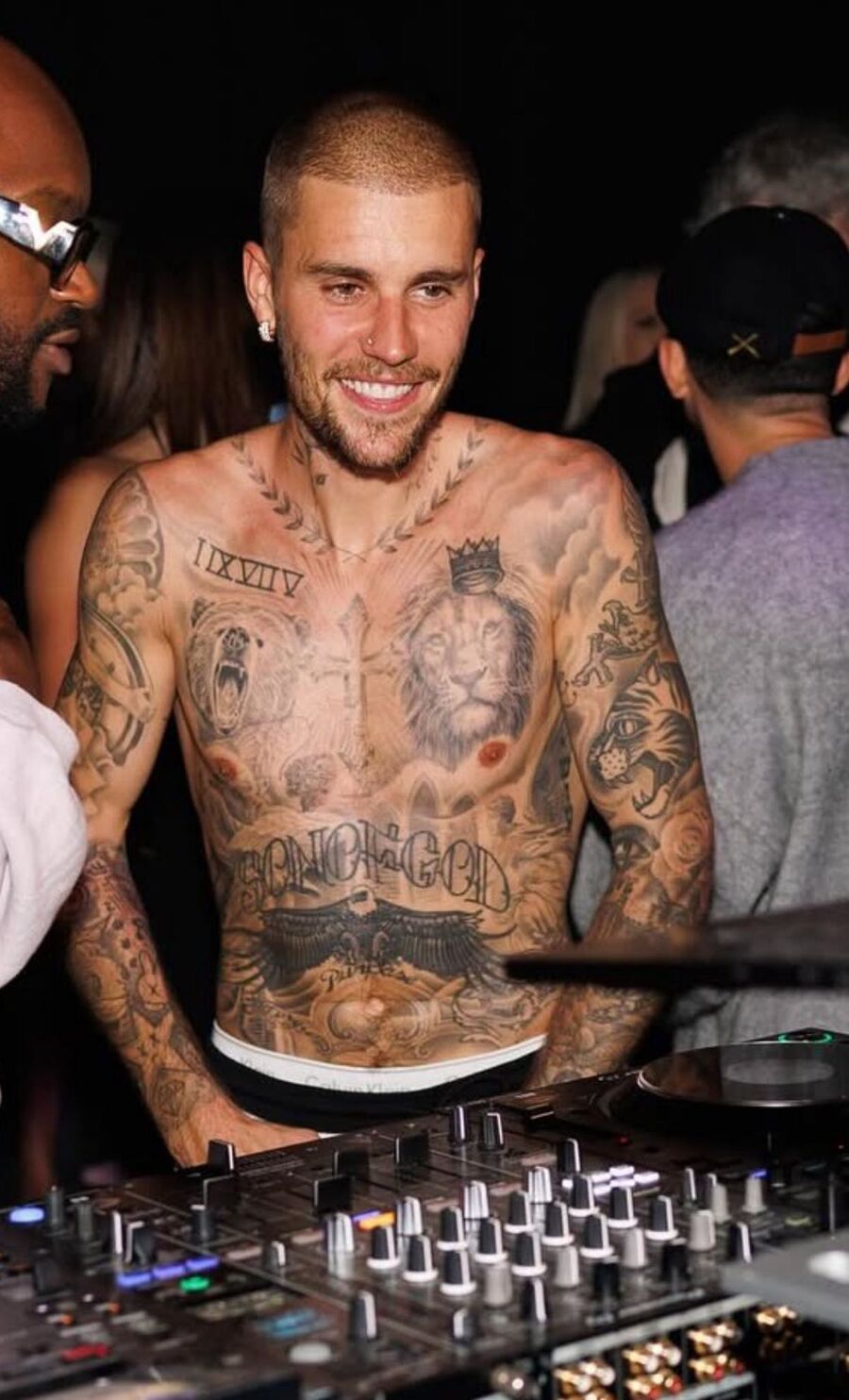

Канадский поп-R& B-певец Джастин Бибер, 2020-е годы

Персонаж Фунэкэй Ёсиды в фильме «Разборка в маленьком Токио», актёр Кэри-Хироюки Тагава, режиссёр Марк Л. Лестер, 1991 год / Зомби Бой, Колин Сингер, 2015 год

Современные татуировки в стиле ирэдзуми, XXI век / Современные тату, вписанные в композицию головы, XXI век

Татуировки Сак Янт Анджелины Джоли, 2018 год / Майли Сайрус на своём концерте, 2019 год

Современные тату, отсылающие к традиционным рисункам Сак Янт, XXI век / Небольшие рисунки на теле, которые не связаны между собой, XXI век

Если раньше татуировки были достаточно простыми и символичными (небольшие орнаменты, знаки или изображения, строго связанные с культурой и традициями определённых народов, ограниченная цветовая гамма), то с появлением новых технологий рисунки стали сложнее, объемнее и ярче, появилась возможность создавать масштабные композиции. Визуальные мотивы перестали ограничиваться традиционными символами и начали отражать личные истории, эмоции и творческие замыслы обладателя.

Кроме того, тату стали появляться в новых местах — не только на самых заметных частях тела, но и на ступнях, пальцах, ушах, слизистых. Вместе с тем, постепенно ослабел сакральный смысл рисунков: современное тату часто воспринимается скорее как способ самовыражения и модный аксессуар, нежели как обряд или символ принадлежности.