Миф и архаика Сибири

Миф и архаика Сибири

Сибирь — обширный регион, представляющий собой мозаичное пространство, сформированное множеством этнических групп и народов, каждый из которых обладает собственной культурой и мифологией. Интерес современных художников к архаике можно рассматривать в нескольких перспективах, в зависимости от их связи с культурной традицией, которая проявляется в произведениях.

Во-первых, для художников, не являющихся носителями локальной культуры, важным становится осознание своей дистанции по отношению к выбранному материалу. В таких случаях создание работы требует глубокого исследования истории, археологии и знаково-символических пластов культуры. Обращение к архаическим образам для них становится не попыткой «присвоения», а формой рефлексии, способом работать с первоосновами и фундаментальными символами, которые воспринимаются как носители универсальных, общечеловеческих смыслов.

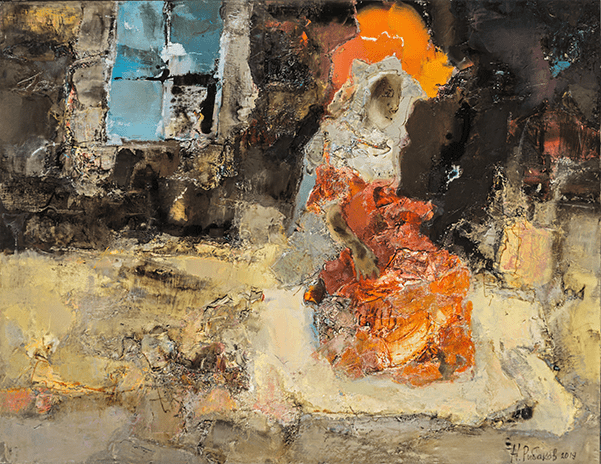

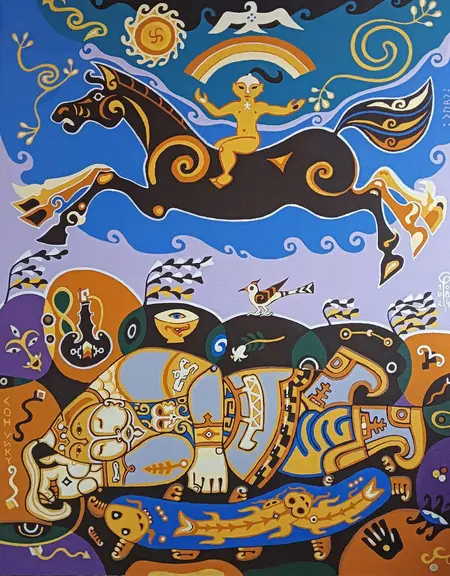

Николай Рыбаков. «Космогонические странствия»

Николай Рыбаков. «Праздник», 2019 / Николай Рыбаков. «Проводник. Кочевые тропы», 2012

Такой подход применяют художники течения «сибирская неоархаика», получившего значительное развитие в конце 1990-х–начале 2000-х, которое было связано с активными научными археологическими и этнографическими экспедициями.

Сергей Дыков. «Дорога в Шамбалу», 2022

Сергей Дыков. «Осеннее моление». Холст, акрил / Сергей Дыков. «Сон на земле». Холст, акрил

Сергей Дыков. «Сказка воды». Холст, акрил

Как пишет искусствовед Ольга Прошкина, «сибирская неоархаика может быть рассмотрена как часть направления в современном искусстве, разрушающего смыслы, дающего возможность отстраниться от реальности. Крупные индустриальные сибирские города в ХХ в. оказались жестко закованы в рамки индустриализации, человек попал в среду, настолько противоречащую всему его существу, что единственным способом сохранения своей человеческой целостности и аутентичности оказалось отстранение от этого искусственного городского пространства с искусственно образованными районами, неестественными временными промежутками… Художники в творчестве проходят несколько стадий отсечения внешнего: сначала отказ от реалистичности, отказ от традиционности, от наследия русской культуры. Обращаясь к более древним культурам, они их не извлекают, не цитируют, они словно „имитируют“ некое сообщение» [16]. Иными словами, Художники «разрушают смыслы», потому что стремятся очистить архаические символы от навязанных интерпретаций. Древние формы сами по себе лишены однозначного значения, поэтому, обращаясь к ним, художник сознательно отказывается от фиксированного смысла. Это позволяет уйти от давления современной реальности и вернуть зрителю возможность самому наделять увиденное значением — на уровне интуиции и подсознания.

Александр Ульянов. «Таймыр», 1999 г. Бумага, монотипия

Сергей Ануфриев. «Катящееся солнце», 2010. иск. камень. Диаметр 65 см

Сергей Ануфриев. «Шесть солнц», 2006. Металл, сварка, пескоструй. Диаметр 58 см / Сергей Ануфриев (совместно с А. Е. Ильечевым). «Сибирская композиция», 1991. Глина, ангобы, глазури

Сергей Ануфриев. Семь скульптур «Черные пришельцы», 2007 / Сергей Ануфриев. «Белая женщина», 1999 / Сергей Ануфриев. «Три шамана», 1989

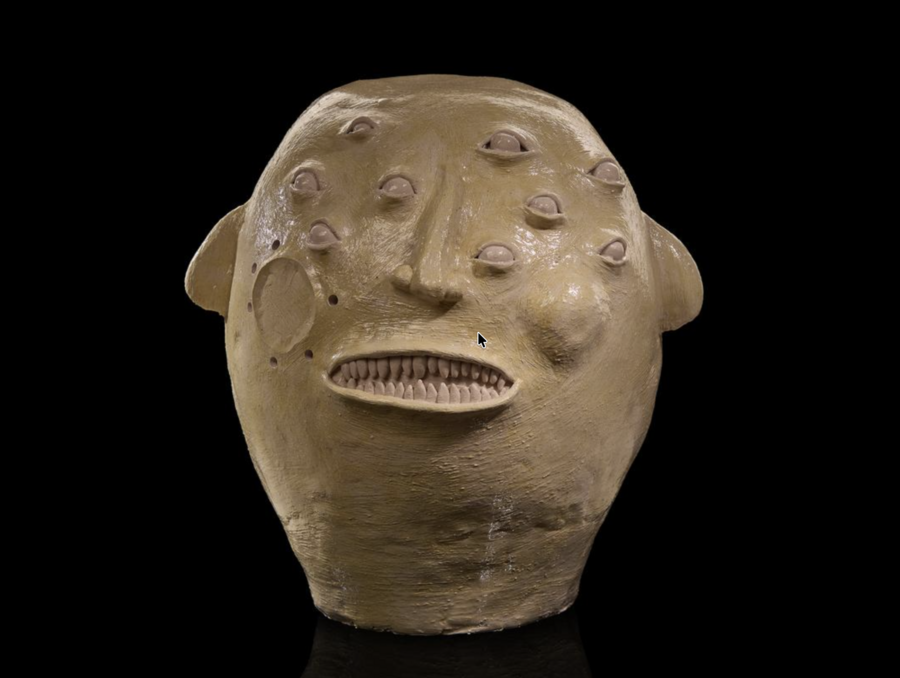

Иван Демьяненко. «Легенда о сихиртя», 2016 год. Художественная керамика. Шамот, глазурь, молоко

Иван Демьяненко. Серия «Легенда о сихиртя». «Песня сихиртя», 2016 год / Иван Демьяненко. «Птица туман», 2016 год

Иван Демьяненко. «Встреча у рыболовных озер», 2016 / Иван Демьяненко. «Городок сихиртя», 2016 / Иван Демьяненко. «Переворот земли», 2016

Во-вторых, для художников, являющихся частью локальной культурной традиции искусство становится способом саморефлексии. Так, например, бурятский художник Амгалан Ринчинэ в своих произведениях размышляет, по его словам, о том, «кто мы, что значит быть бурятом, быть носителем этой истории и культуры. Я особенно интересуюсь фольклором и мифологией своего народа, чтобы понять, как мои праотцы документировали важные события, фиксировали философию и космологию миропонимания. Искусство для меня — это метод коммуникации и своеобразный контейнер для памяти — моей и моего народа». (Комментарий Амгалана Ринчинэ для медиа TimeOut)

Ринчинэ Амгалан. Серия «Боги Древнего мира», 2024. Керамика, ангоб, глазурь. 33×23×3 см.

Ринчинэ Амгалан. «Мангадхай», 2024 / Ринчинэ Амгалан. «Хан Хирдэг Шубуун», 2024 / Ринчинэ Амгалан. «Эрлик Хаан», 2024

Амгалан Ринчинэ. Серия «Боги Древнего мира», 2025. Керамика, глазурь, олово, серебро

Амгалан Ринчинэ. «Дотор/Внутренний», 2021. Фанера, рубец говяжий. 120×120 см. Выставка «Сибирская готика» на Фабрике Лимонной Кислоты. Санкт-Петербург

Амгалан Ринчинэ. «Зуудэн/Сон», 2025. Шерсть, керамика / Амгалан Ринчинэ. Серия «Онгоны», создана в технике резьбы по лиственнице. Выставка «Сибирская готика» на Фабрике Лимонной Кислоты

Помимо описанных подходов выше, сибирские художники в своих практиках создают произведения, основанные на синтезе мифологических сюжетов с собственными вымышленными мирами, персонажами и личном опыте.

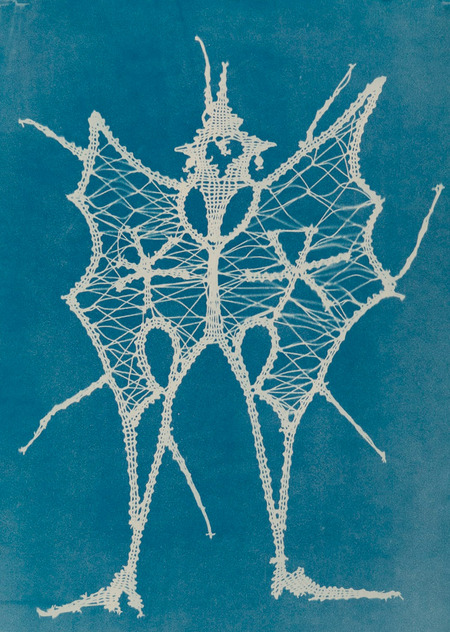

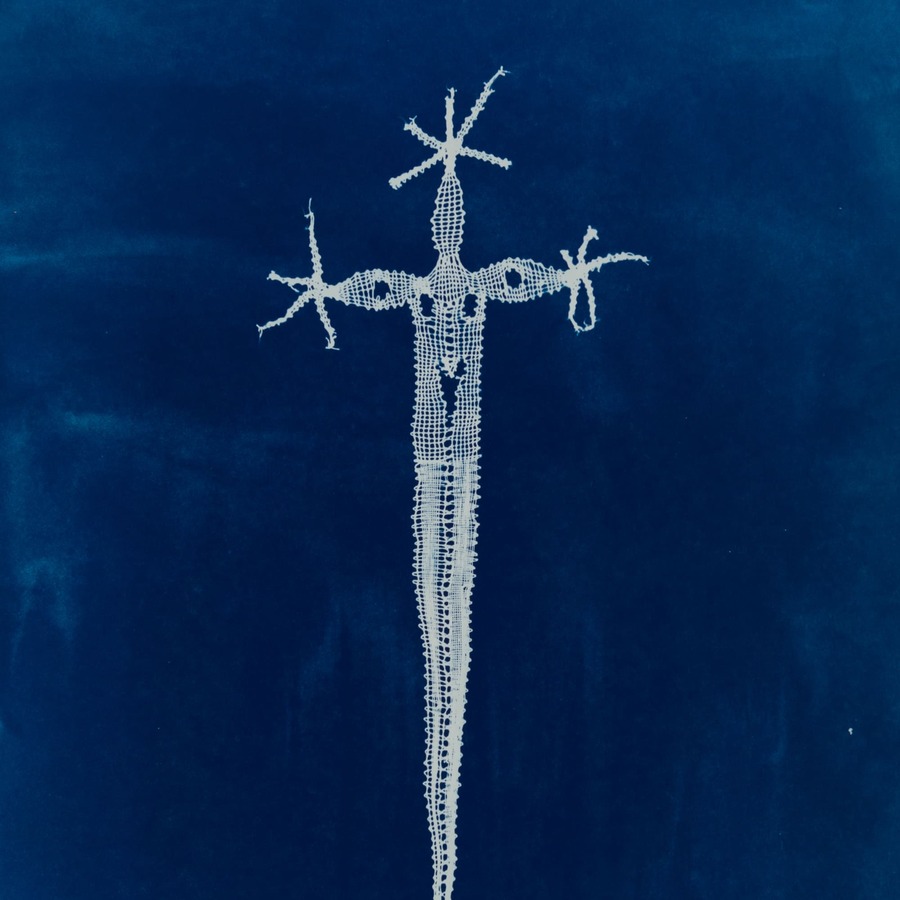

Артем Ляпин. «Ловкор (Опыт № 1)», 2024. Смешанная техника. Цианотипия на бумаге

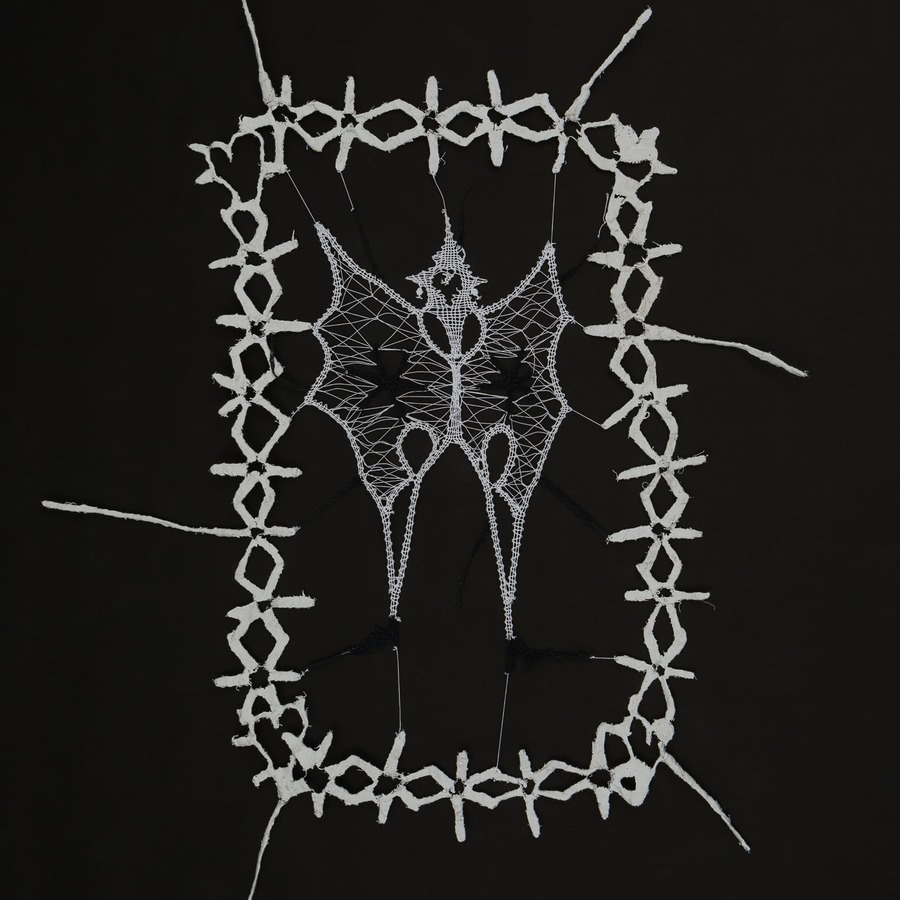

Так, иркутсткий художник Артем Ляпин сочетает в своих работах различные традиционные ремесла, например, кружевоплетение, от которого перешел к выколотке, обработке металлических листов и проволоки с помощью молотка, придавая определенную форму. В основу проекта «Я думаю, эта любовь продлится вечность» легла легенда из сказки «Ангарские бусы», основанная на бурятских мифах про озеро Байкал. Согласно преданию, убегая от отца Байкала к своему возлюбленному Енисею, Ангара рассыпала волшебные бусы, и на местах их падения впоследствии возникли сибирские города.

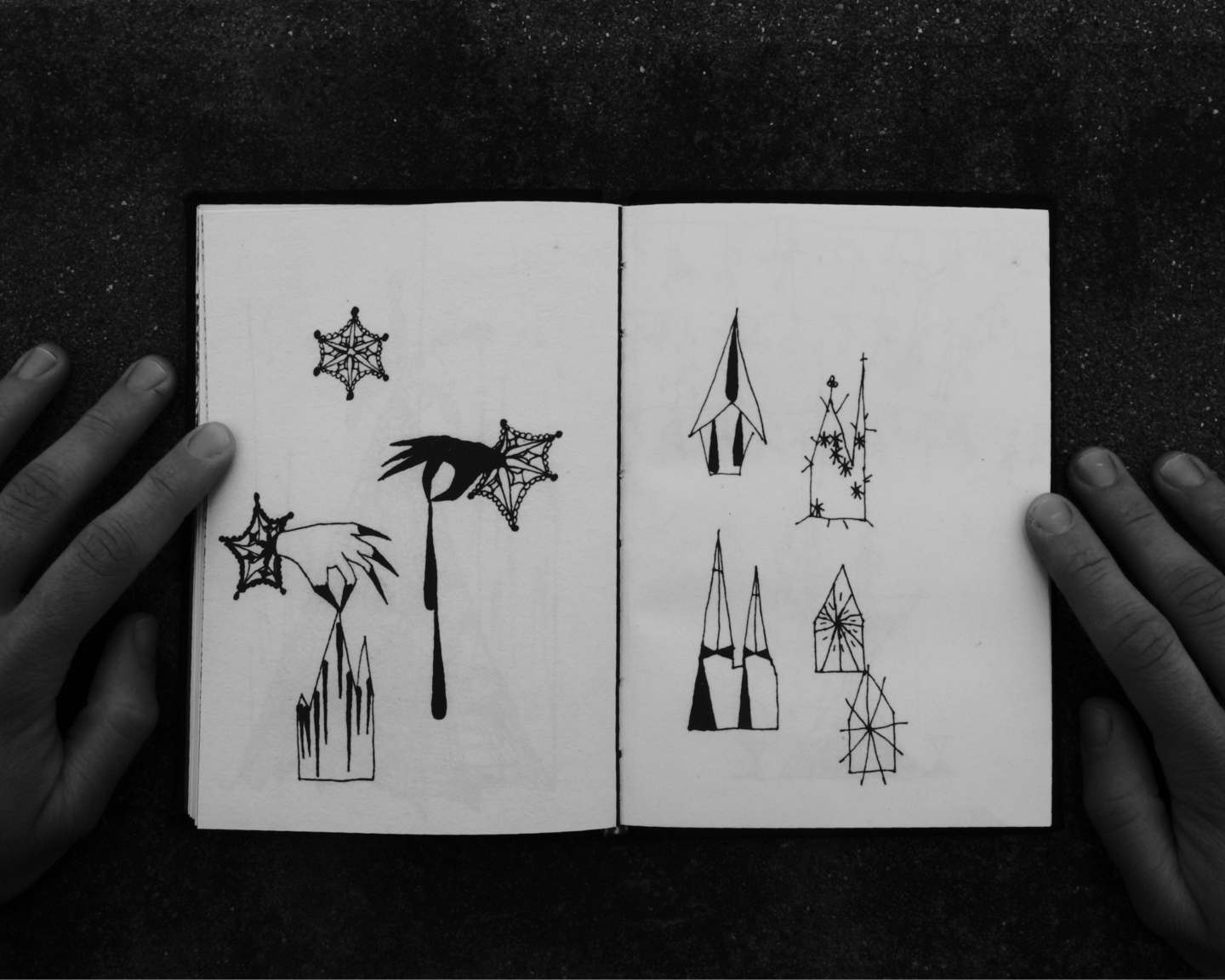

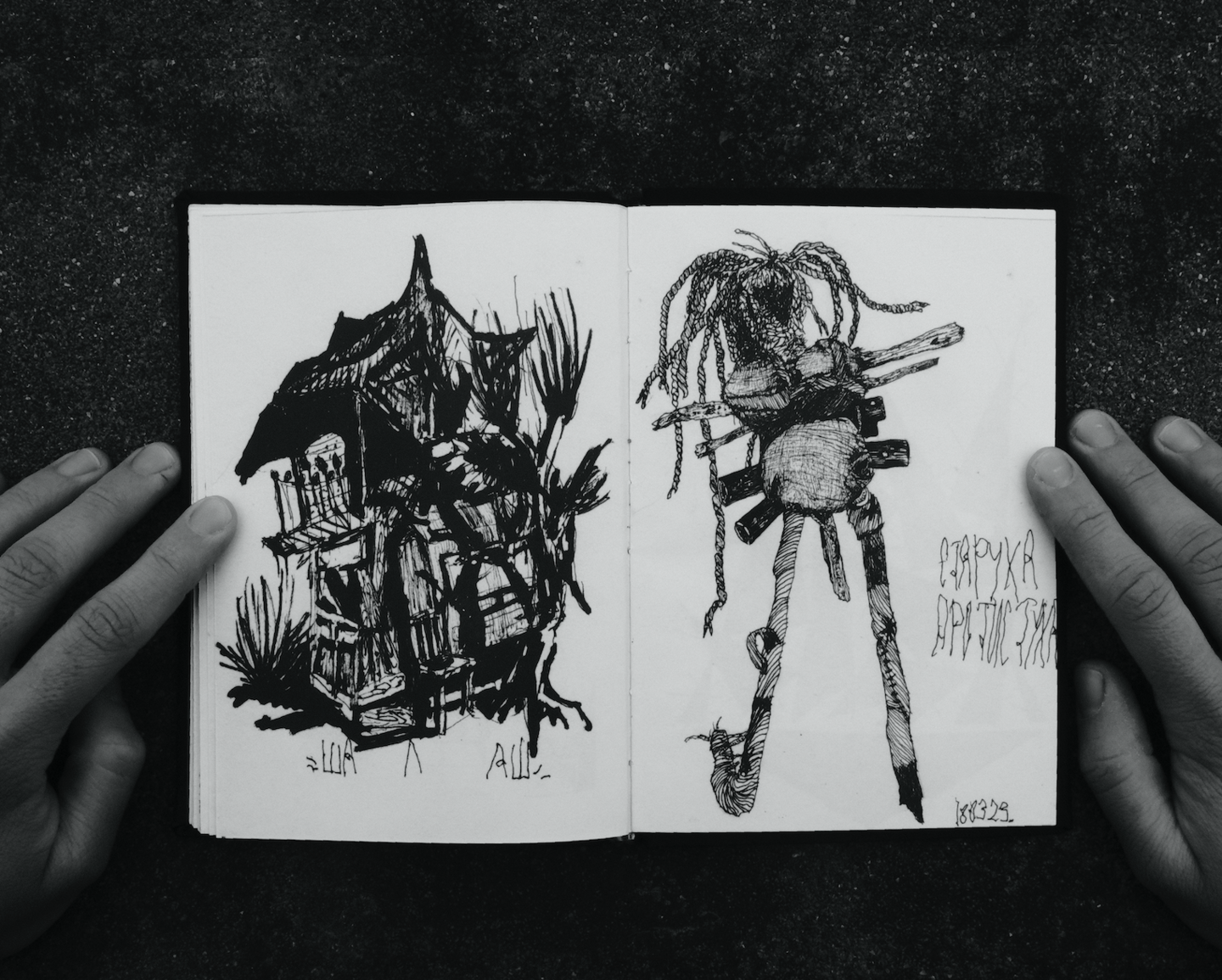

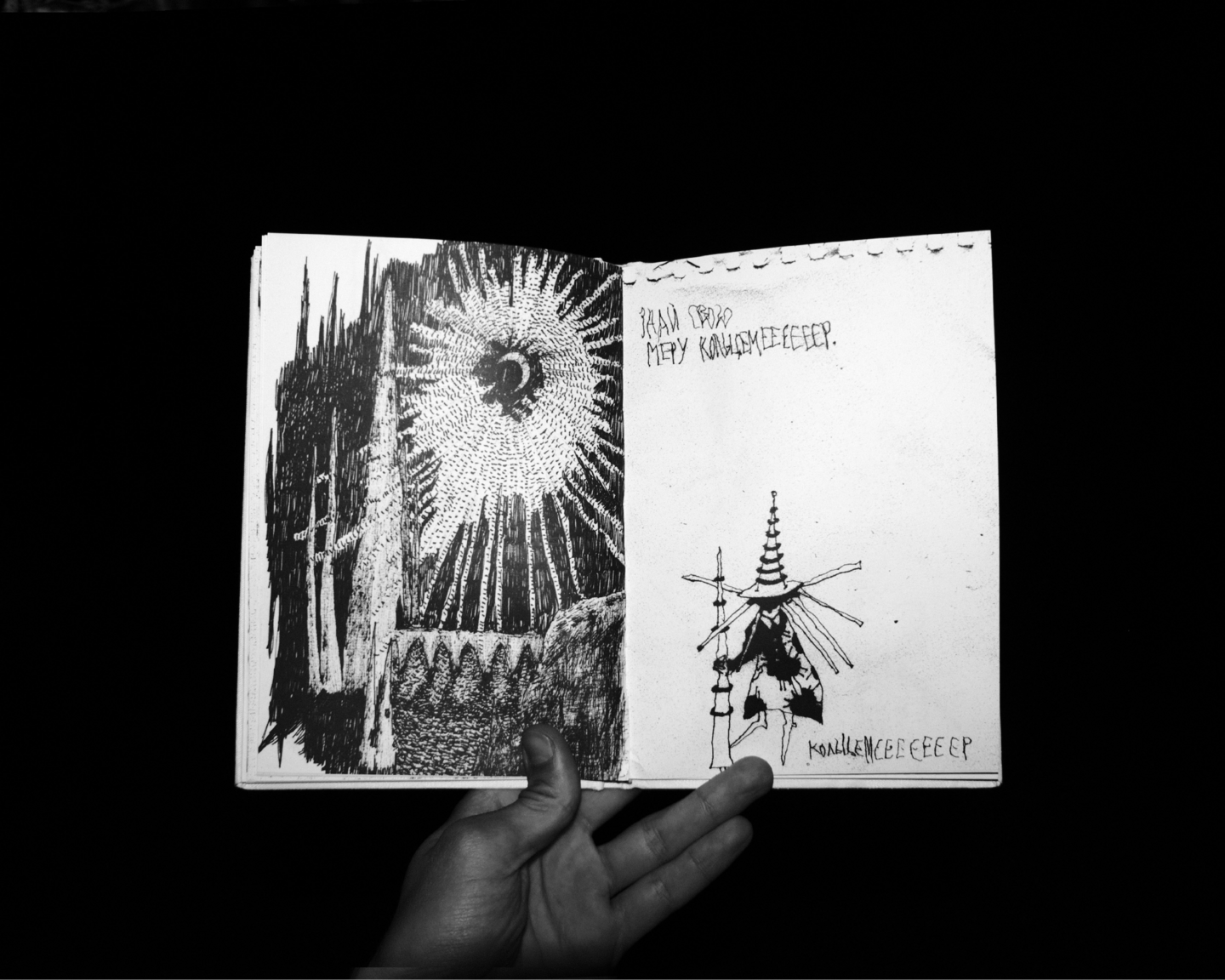

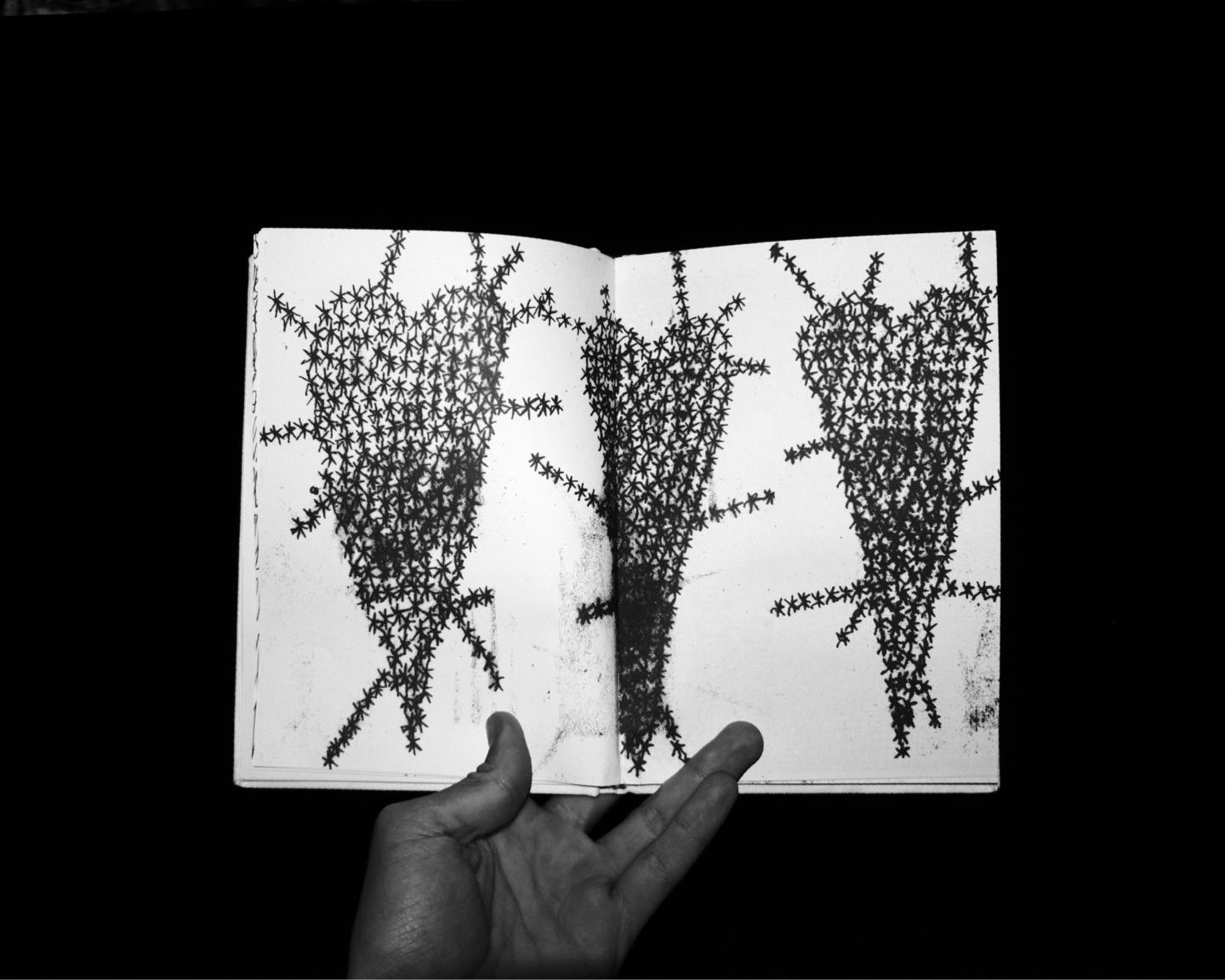

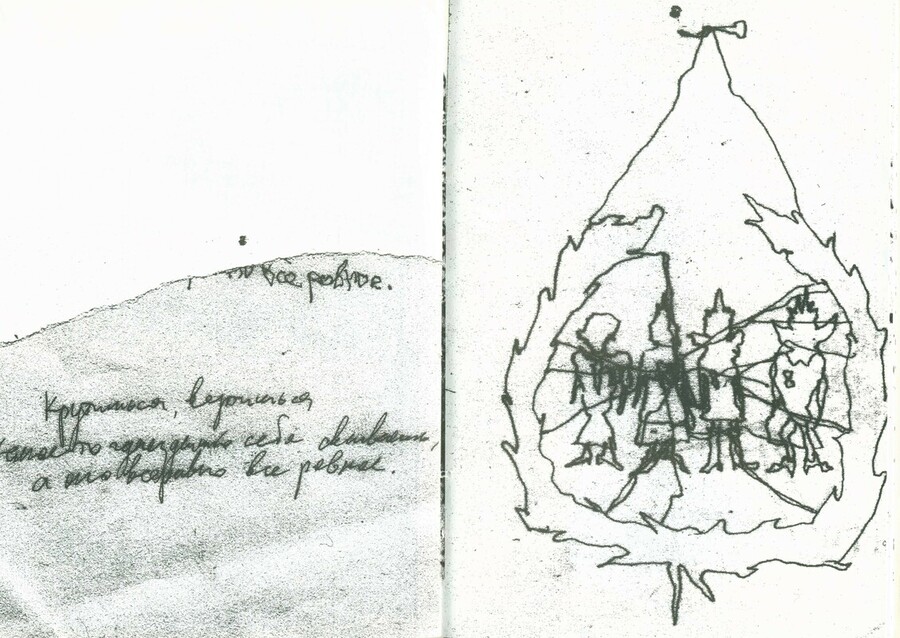

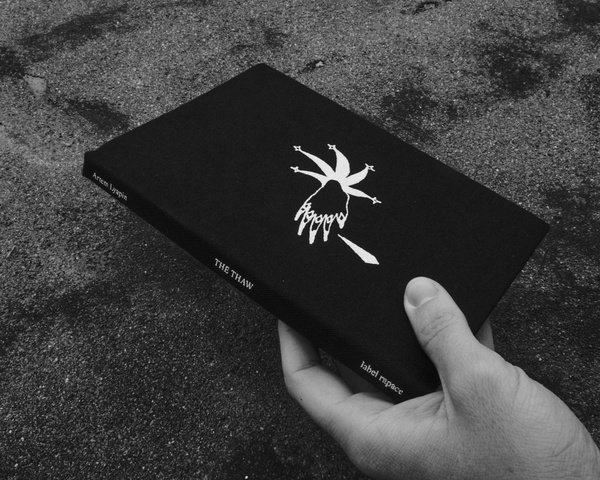

Артем Ляпин. Книга «Я думаю, эта любовь продлится вечность», 2024. Издательство Label Rapace

По словам Артема, «Книга создавалась в нетипичных условиях — на больничной койке. Справа от меня лежал мужчина, который незадолго до похоронил свою жену, а слева — молодой парень, переживающий первую влюблённость. „Хорошая метафора“, — подумал я. Так и родился первоначальный проект»

Артем Ляпин. Книга «Я думаю, эта любовь продлится вечность», 2024. Издательство Label Rapace

Артем Ляпин. Книга «Я думаю, эта любовь продлится вечность», 2024. Издательство Label Rapace

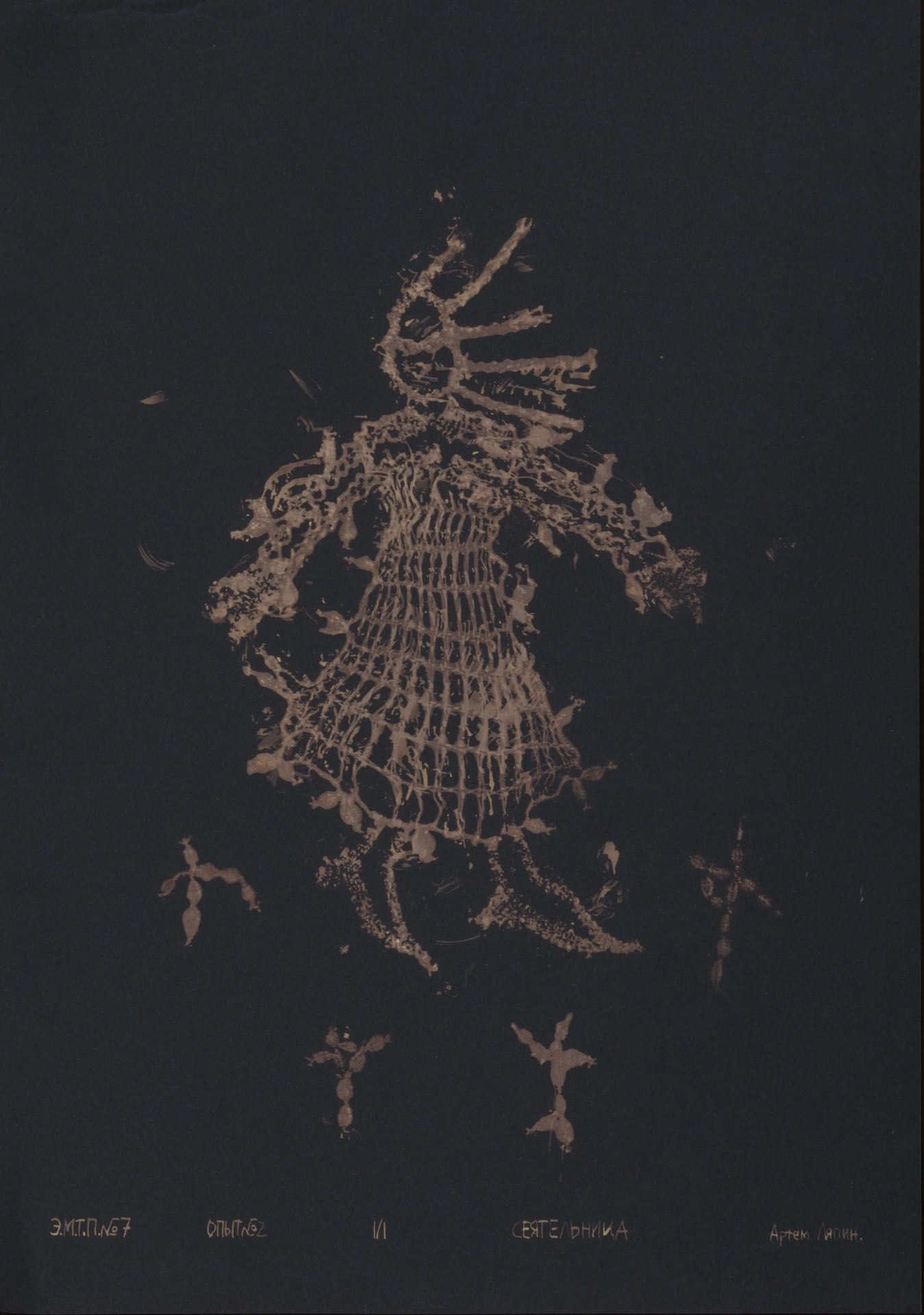

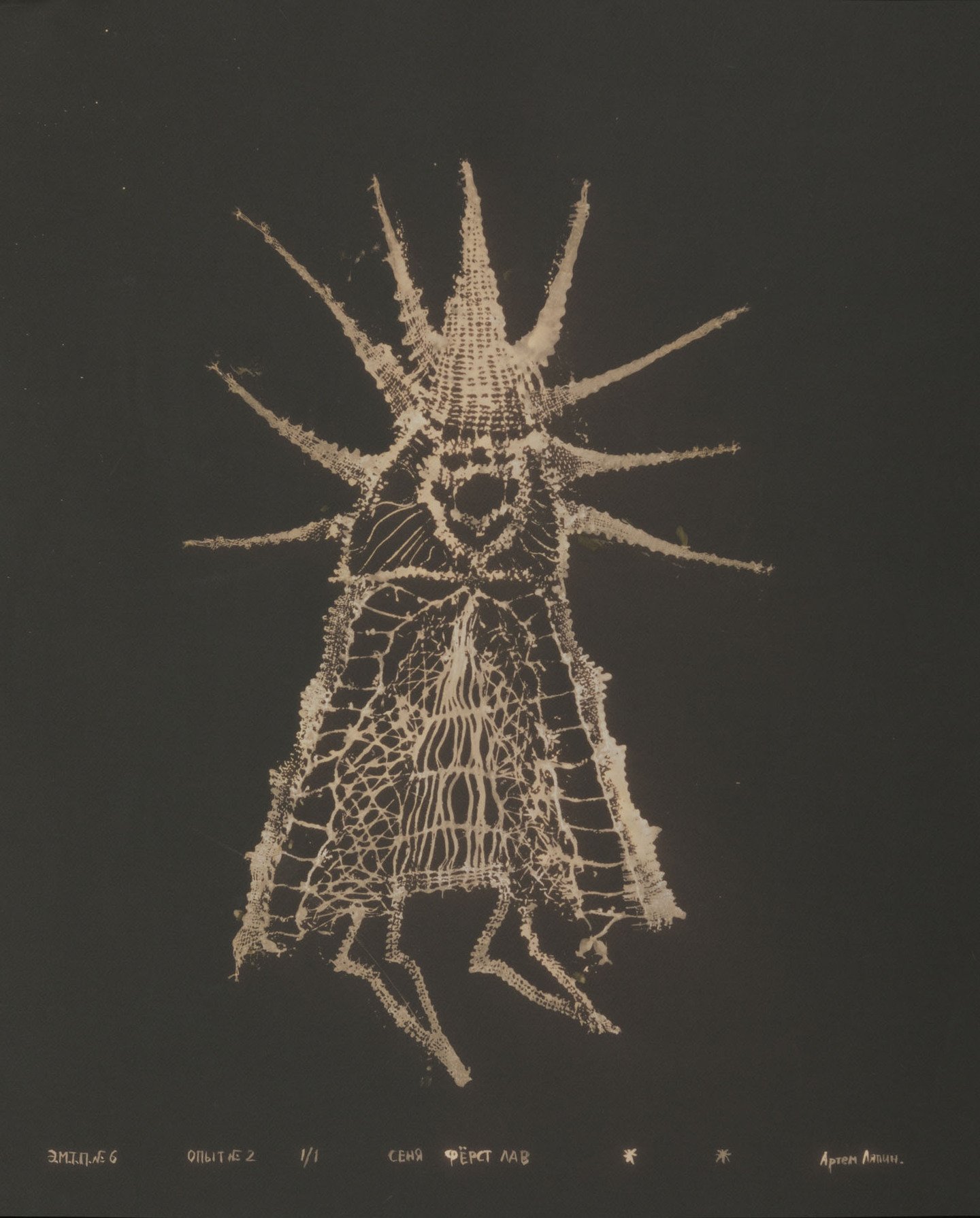

Артем Ляпин. «Сеня I» / Артем Ляпин. «Сеятельница I»

Артем Ляпин. Без названия I. Из серии «Дом, который съел сам себя», 2024. Смешанная техника. Медная проволока, медь, стальной каркас

Артем Ляпин. «Сердцедер», 2024. Смешанная техника. Цианотипия на бумаге / «Кольцемер», 2024. Смешанная техника. Кружево ручной вязки на коклюшках, каркас из стали и гипса

Выставка «Я думаю, эта любовь продлится вечность», 2024

Выставка «Я думаю, эта любовь продлится вечность», 2024

Артем Ляпин. «Сердцедер», 2024

Также создает собственную мифологию и художник Красил Макар, обращающийся к традиции уральского красильного дела XVII–XIX веков.

Красил Макар. «Водомерки», 2023. Холст, масло. 25×20 см

Отвечая на вопрос о своем художественном методе он утверждает, что «Все начинается с ягодки, это точка отсчета. Я переработал классическую структуру народной росписи: выделил из нее протоформы, а из них собрал собственную азбуку, усилив тем самым их символическое значение. Среди таких протоформ как раз появились „ягодка“, и „листочек“, и „приписка“. А там, где появляются протоформы, начинается пространство макро- и микрокосмоса. Так народное творчество стало узнаваемо авторским, но в то же время осталось в категории народного, потому что я работаю под именем Красил Макар». [20]

Красил Макар. «Дом отдыха», 2022. Деревянная скульптура / Красил Макар. Вид выставки «Земное притяжение», 2022

Красил Макар. «Портал». Скульптура для фестиваля «ЧО» в Екатеринбурге. 2022

Красил Макар. «Обьявление», 2019 / Красил Макар. Клумба, 2018

Красил Макар. «Цветы в садовом товариществе „Эпикурейце“», 2021. Холст, масло / Красил Макар. «В чертогах смородины красной», 2020. Холст, масло