маркс&пирс

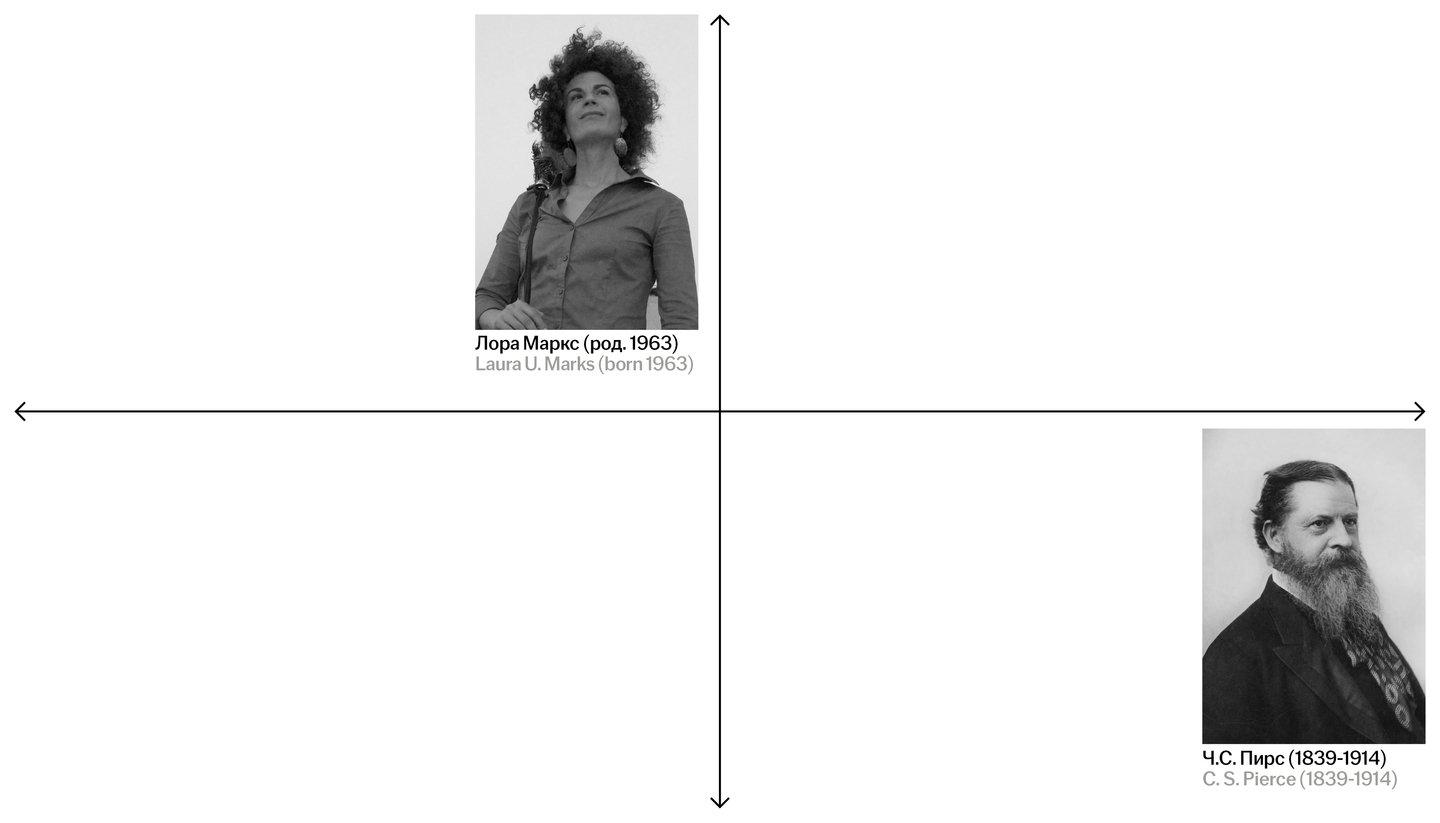

Лора Маркс и Чарльз Сандерс Пирс на модели исследования (каждый из учёных на оси, за которую отвечает в работе).

Типографика, выходящая за рамки нейтрального проводника вербального сообщения, все чаще осмысляется как полноправный участник коммуникации, обладающий собственной материальностью и аффективной силой. По сути, это то, о чём писал Маршалл Маклюэн ещё в 1964 году: «…средство коммуникации есть сообщение» (Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека, 2003, с. 9). Когда шрифт перестает быть прозрачным окном в смысл и обретает вес, фактуру, ритм и даже запах — он становится тактильным. Это больше не набор геометрических примитивов, а пульсирующая, дышащая субстанция, вовлекающая зрителя в сложное взаимодействие ощущений и интерпретаций.

Телесная типографика — это симбиоз, где логика знака вступает в диалог с чувственностью плоти, где смысл рождается не вопреки форме, а благодаря ее физическому, почти осязаемому присутствию.

Но как описать и проанализировать этот синтез, избежав нарочитой субъективности восприятия, ведь одна и та же работа может вызывать у разных людей отличную реакцию? Как определить в каких работах, использующих тело, чувственного практически нет, а в каких буква переживается как шрам, наборный текст — как тактильная поверхность, а кернинг — как интимное расстояние между телами?

Наиболее продуктивным путём представляется метод теоретического монтажа, где два фундаментальных подхода — феноменология чувственного опыта и строгая семиотическая классификация — сводятся в единую аналитическую систему. Для этого мы обращаемся к двум ключевым текстам: труду Лоры Маркс «Кожа фильма: межкультурное кино, тело и чувства» и учению Чарльза Сандерса Пирса о знаках. Стоит сразу отметить, что ни один из текстов не посвящен изучению типографики и тем более телесной типографики, теоретическая основа этих трудов интерпретируется нами.

[МАРКС]

В своей работе «Кожа фильма: межкультурное кино, тело и чувства» Лора Маркс предлагает переосмыслить доминирующую в западной традиции оптическую модель восприятия кино. Она вводит и детально разрабатывает концепцию гаптической визуальности (haptic visuality), которая переносит акцент с дистанцированного, аналитического «видения» на близкое, вовлечённое и телесное «осязание» глазами. Этот подход позволяет говорить о кино не как об иллюзорном окне в мир, а как о материальной поверхности, вступающей в прямой контакт с чувственным опытом зрителя.

Взгляд перестает быть инструментом дистанцированного наблюдения и контроля над объектом. Вместо этого он приближается к нему, стремясь ощутить его физические качества — шероховатость, гладкость, влажность, плотность. Как пишет теоретик медиа Лора Маркс: «Гаптический взгляд скорее склонен к сближению с поверхностью своего объекта, нежели к погружению в иллюзию перспективы, и различает уже не форму, но текстуру» (Селезнёв М. Лора Маркс. Кожа фильма (отрывок из книги) // Cineticle). Если оптическая визуальность стремится «прочитать» изображение, понять сюжет и идентифицировать объекты, то гаптическая — «почувствовать» его, погрузившись в саму материю кинопленки, пикселя или визуализированной фактуры. Отсюда вытекает первый критерий для анализа изображений в исследовании, который именуется как «привилегия поверхности» и рассматривает работы с точки зрения текстуры и фактуры человеческого тела.

Лора Маркс выделяет две основные стратегии создания гаптического образа. Первая связана с неясностью и медленным проявлением формы. Она описывает это так: «Работы, которые я предлагаю называть гаптическими, вовлекают взгляд в движение по плоскости экрана, так что лишь через некоторое время зритель осознает, что он созерцает. Такие изображения обретают фигуративные очертания лишь постепенно, если вообще обретают их» (Селезнёв М. Лора Маркс. Кожа фильма (отрывок из книги) // Cineticle). Зритель вынужден скользить взглядом по поверхности изображения, как пальцами по рельефу, пытаясь на ощупь собрать целое из частного.

Вторая стратегия использует гипердетализацию и избыток визуальной информации: «Напротив, гаптическое произведение может создавать столь детализированные изображения (иногда через миниатюризм), что лишают зрителя возможности отдаленного взгляда, а не притягивают его к поверхности. В таких изображениях количество фигур увеличивается, так что зритель воспринимает одновременно и текстуру, и форму объектов» (Селезнёв М. Лора Маркс. Кожа фильма (отрывок из книги) // Cineticle). Столкнувшись с таким изображением — будь то бесконечно детализированная надпись из волос или сверхкрупный план кожи — зритель не может охватить его целиком с одной точки. Его взгляд вынужден блуждать, впитывая микродетали, сливая воедино форму и фактуру, что вновь приводит к эффекту тактильного вовлечения. Из этого противостояния фокусного расстояния по отношению к объекту рождается второй критерий нашего анализа, именуемый как «тактильная образность», оценивающий ракурс и план в работах.

В своем теоретическом тексте Лора Маркс как один из примеров рассматривает видеоработу Роулы Хадж-Исмаил «I Wet My Hands Etched and Surveyed Vessels Approaching Marks Eyed Inside» (1992). Эта работа — это «попытка придать форму „внутренним шрамам“ художницы и ее бабушки, палестинкам из Хайфы, через исследование видимых шрамов на людях и зданиях» (Селезнёв М. Лора Маркс. Кожа фильма (отрывок из книги) // Cineticle). Невозможно теоретически понять всю глубину чувств режиссёрки и её близких — что значит жить с незаживающими ранами. Но отчасти прочувствовать можно, «прикоснувшись» к этим кадрам, поскольку мы способны на чувственном уровне переживать боль других людей через изображение. Хадж-Исмаил «… вызывает индивидуальные и коллективные воспоминания, обращаясь к тому, как эти воспоминания включены в тело», — пишет Лора Маркс (Селезнёв М. Лора Маркс. Кожа фильма (отрывок из книги) // Cineticle). Взгляд, притягиваясь к телу, вступает в диалог с другими чувствами, обретая новое, мультисенсорное измерение. Это ощущение «ностальгии и памяти» стало третьим критерием анализа изображений. Этот критерий рассматривает работы с точки зрения воздействия на тело и изменения этих воздействий во времени, иными словами, тактильную память кожи (способность сохранять на себе типографическое послание).

[ПИРС]

В основе семиотики, или учения о знаках, Чарльза Сандерса Пирса лежит фундаментальное триадическое отношение. Пирс утверждает, что знак обретает своё значение лишь в динамическом процессе, связывающем три элемента (знак или репрезентамен, объект, интерпретатор). Этот процесс можно описать так: знак (Репрезентамен) не просто указывает на объект, а порождает в сознании интерпретатора нечто новое — Интерпретанту, которая, в свою очередь, становится новым знаком, запуская бесконечный процесс интерпретации. Ключевым для классификации самих знаков является то, на каком основании Репрезентамен отсылает к своему Объекту. Исходя из этой идеи Пирс выделяет три фундаментальные категории: икона, индекс и символ.

Модель знака (знаковой деятельности) Ч. С. Пирса — треугольник Пирса.

Икона — это знак, чья связь с объектом основана на сходстве и/или общности внутренних свойств. Икона репрезентирует объект благодаря тому, чем она является сама по себе, благодаря своим собственным качествам. Икона разделяет некоторые характеристики со своим объектом — визуальные, структурные, звуковые или логические. Примеры: фотография, чертёж, пиктограмма.

Индекс — это знак, чья связь с объектом является фактической, существующей в действительности. Это отношение причинно-следственной, пространственной или временной смежности. Индекс «указывает» на свой объект, физически или логически будучи с ним связанным. Индекс и его объект являются частью одной ситуации или контекста. Примеры: дым как знак огня, кровь как знак раны, улыбка как знак радости.

Символ — это высшая и наиболее сложная форма знака. Его связь с объектом не основана ни на сходстве, ни на фактической связи, а устанавливается правилом, конвенцией или привычкой. Символ обретает значение только в рамках интерпретирующего сообщества. Примеры: четырёхлистный клевер как знак удачи (в разных культурах легенда различна, но трактовка одинакова), серп и молот как знак СССР (эмблема государства и символ коммунистического движения).

Из триады Пирса — икона, индекс, символ — мы заимствуем логику смысла. Эта система предоставляет строгий инструментарий для анализа того, как типографический знак что-либо репрезентирует. В нашем исследовании понятия знака и объекта сливаются. Таким образом работы, которые просто используют тело для демонстрации знака мы относим к иконе, которые своим типографическим посланием делают отсылку (логотип организации; слово или короткая фраза, указывающая на что-то) — к индексу, которые работают с длинным или метафорическим сообщением или образом — к символу.

Сведя эти два подхода в единую теоретическую модель, мы получаем строгий аналитический каркас. Эта модель обладает чёткими характеристиками: она бинарна (чувственность/смысл), взаимодополняема (ни один из полюсов не редуцируется к другому) и операциональна (позволяет проводить конкретный анализ типографических работ). Таким образом, на пересечении сенсорной феноменологии Лоры Маркс и структурной семиотики Пирса рождается метод, способный ухватить саму суть телесной типографики — одновременное переживание её как потока ощущений и как стройной системы сообщений.

Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В. Николаева; Закл. ст. М. Вавилова. — М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. — 464 с. (Приложение к серии «Публикации Центра Фундаментальной Социологии»). ISBN 5-86090-102-Х

Селезнёв М. Лора Маркс. Кожа фильма (отрывок из книги) // Сineticle UPL. URL: https://cineticle.com/laura-marks-the-skin-of-the-film/ (дата обращения: 11.11.2025).

URL: https://lightmoves.ie/app/uploads/2016/07/FESTIVAL-GUEST-Laura-Marks-pic.jpg (дата обращения: 11.11.2025).

URL: https://i.bigenc.ru/resizer/resize?sign=Os_7rWbGQgCBKdxigxHaug&filename=vault/3e29f94f3ca8dd97039c02d271f55301.webp&width=1200 (дата обращения: 11.11.2025).