Глава 2: Конструирование видимого

Во второй части исследования оптическая иллюзия перестаёт быть случайной находкой и становится способом проектирования восприятия.

В первой половине XX века психологи, оптики и художники переходят от наблюдения зрительных аномалий к намеренному созданию эффектов, которые демонстрируют работу зрения в режиме эксперимента. Иллюзия становится не побочным продуктом работы глаза, а инструментом моделирования восприятия — способом проверить, как мозг интерпретирует форму, глубину, движение и контекст.

Именно в этот момент появляются конструкции, которые невозможно встретить в природе: невозможные фигуры, иллюзии несуществующих контуров, объекты, которые движутся без движения, формы, меняющие размер в зависимости от окружения. Они больше не объясняют устройство глаза — они показывают правила, по которым мы видим.

Несуществующие фигуры

Невозможные фигуры — это изображения, в которых каждый фрагмент по отдельности подчиняется правилам перспективы, но целый объект не может существовать в трёхмерном пространстве.

Мы воспринимаем картинку по частям: в фокусе зрения мозг анализирует локальный участок, а всё остальное достраивает периферически, пока не видит явных противоречий. Поэтому треугольник Пенроуза или «невозможная» лестница сначала кажутся цельными, а сбой проявляется только при точном разглядывании.

Эти иллюзии показывают то, как мал фокус внимания человека, не позволяющий четко оценить простую визуальную сцену, но при этом убеждающийся, что видит всё предельно чётко.

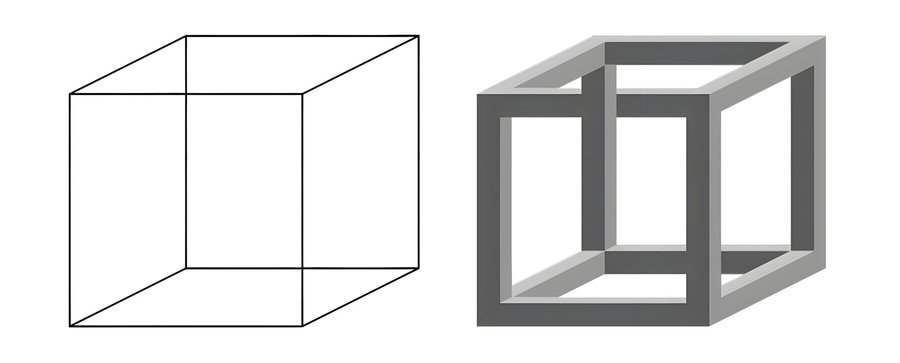

«Куб Неккера» Луис Неккер, 1832 год [41]

Слева: треугольник Пенроуза, 1934 год [43]; справа: лестница Пенроуза, 1958 год [43]

«Невозможный трезубец» Реутерсвард, 1958 год [44]

Слева: «Невозможный водопад» Мауриц Эшер, 1961 год [45]; справа: «Относительность» Мауриц Эшер, 1953 год [46]

Иллюзия Канизсы (1955) демонстрирует работу амодального восприятия — способности мозга достраивать фигуру, даже если её части отсутствуют на сетчатке.

Глядя на «недорисованный» треугольник Канизсы, мы воспринимаем чёткий белый контур, которого в изображении нет: мозг объединяет разорванные фрагменты в цельную форму, потому что ищет наиболее простую и организованную структуру.

Слева: «Прямоугольник Канидза» Гаэтано Канидза, 1955 год [47]; справа: «Треугольник Канидза», 1955 год [47]

Иллюзии размера и масштаба

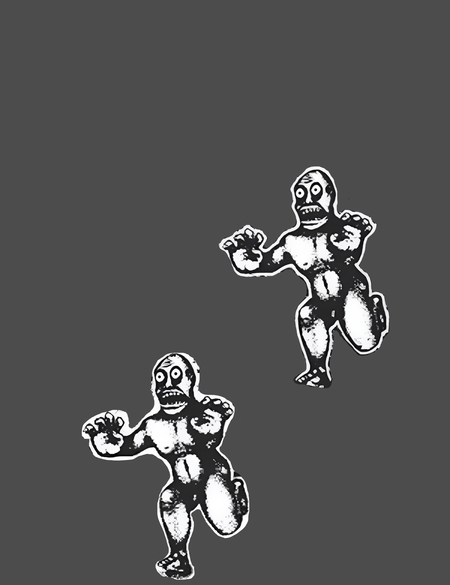

Этот тип иллюзий исследует как глаз измеряет размеры объектов интегрируя их в контекст.

Размер кажется больше или меньше в зависимости от окружения, перспективных подсказок или формы соседних элементов.

В основе таких эффектов лежит относительное восприятие: мозг оценивает пропорции не по абсолютным величинам, а через сравнение элементов внутри сцены. Именно поэтому две одинаковые фигуры могут казаться разными — зрение связывает их с контекстом и «корректирует» то, что ожидает увидеть.

«Бегущие монстры» Роджер Шепард, 1990 год [48]

«Комната Эймса» Альберт Эймс, 1946 год [49]

«Столы Шепарда» Роджер Шепард, 1990 год

Физиологические эффекты

Следующий тип иллюзий — физиологический — возникает не из-за контекста или перспективы, а из-за особенностей самой зрительной системы — работы сетчатки, нейронной адаптации и распределения чувствительности фоторецепторов.

Здесь глаз «ошибается» не в интерпретации, а в самом процессе обработки сигнала: цвета продолжают существовать после исчезновения стимула, контраст меняется в зависимости от соседних тонов, а мозг компенсирует недостаток информации тем, что «достраивает» свет, тень или движение.

Эти иллюзии демонстрируют, что восприятие начинается не в сознании, а в физиологии, и многие эффекты неизбежны, потому что заложены в самом устройстве зрительной системы.

«CHRISTOPHE WILLEM» Дмитрий Парант, 2012 год [51]

Для эффекта необходимо смотреть на изображение слева в течение 30 секунд, а затем перенести взгляд на правую точку

«Эми Уайнхаус» Дмитрий Парант, 2012 год [51]

Сверху: «Иллюзия водопада», Джордж Мазер, 2000 год [52]

Подобный эффект можно добиться не только с помощью деформации цвета, но и простых пульсирующих волн.

После просмотра анимации в течении 10-15 секунд мозг всё ещё связывает увиденное ранее движение и другое изображение искажая его оптически.

Иллюзии сломанного контекста

Примеры иллюзий в которых локальная часть изображения воспринимается неверно из-за ошибочной интерпретации её окружения.

Отличным примером выступит «Иллюзия кафе-стены» Ричард Грегори, 1973 год. Чёрно-белые плитки, сдвинутые по строкам, создают ощущение наклонённых линий, хотя все горизонтали идеально параллельны.

«Иллюзия кафе-стены» Ричард Грегори, 1973 год

Ниже приведён другой пример физиологической иллюзии: исходя из предыдущего зрительного опыта, мы автоматически предполагаем, что объекты, находящиеся в тени, должны быть темнее.

На деле же глаз и мозг постоянно компенсируют перепады освещения, изменяя воспринимаемую яркость, цвет и тон. В результате мы видим различия, которых физически нет: одинаковые оттенки кажутся разными, а тёмные области — светлее.

Такое явление не столько когнитивная ошибка, сколько проявление зрительной адаптации — базового механизма, позволяющего нам поддерживать стабильность восприятия в меняющихся условиях освещения.

«Иллюзия тени на шахматной доске» Эдвард Эдлсон, 1995 год [53]

Клетки A и B имеют одинаковый оттенок серого, но воспринимаются как разные из-за адаптации рецепторов к локальному освещению. Мозг автоматически «корректирует» тень, пытаясь поддерживать постоянство цвета.

«Иллюзий Манкера-Уайта» Майкл Уайт, 1960 год [54]

Ещё одним примером иллюзии сломанного контекста является «иллюзия полой маски», 1997 год. Её суть заключается в том, что большую часть времени она кажется выпуклой, хотя на самом деле имеет полую форму.

Она тесно привязана к нашему способности узнавать лица (парейдолия), что вызывает постоянное ощущение, исключением являются состояния алкогольного опьянения и болезнь шизофренией.

«Иллюзия полой маски», Ричард Грегори, 1997 год [55]

Иллюзии движения

Движение не обязательно должно существовать физически — иногда его производит сам зритель. Глаз фиксирует отдельные фрагменты изображения, а мозг пытается собрать их в динамическую последовательность.

Любые микросаккады, контрастные переходы, повторяющиеся паттерны или смещения цвета приводят к тому, что неподвижная картинка начинает казаться динамичной.

Такие иллюзии демонстрируют, что движение — не свойство объекта, а результат интерпретации. Мы не «видим» движение, мы его конструируем, попросту пытаясь стабилизировать увиденное.

«Фиолетовые кружочки» Акиёши Китаока, 2007 год [56]

«Осенний болотный цвет» Акиоши Китаока, 2004 год [57]

«Шарики» Акиёши Китаока, 2012 год [58]

В некоторых динамических иллюзиях можно и обратный динамике эффект: например, там, где анимация плавная Иллюзия Стюарта Энтиса (2003) она кажется дробной.

Иллюзия Стюарта Энтиса, 2003 [59]

По такому же принципу работает сканимация (или эффект Муаре), основная суть которого «задерживать» часть картинки либо сменяя её форму, либо замедляя или сбивая

Сканимации, автор неизвестен [60]

Иллюзия силуэта «Крутящейся танцовщицы», 2003 год, работает по другому принципу: фигура изображена без глубинных подсказок — без тени, без перспективы, без направленности света и без чёткой передней/задней ноги. Поэтому мозг не получает ни одного объективного сигнала, в какую сторону она должна вращаться, и сам выбирает интерпретацию.

Он берёт этот плоский силуэт и «домоделирует» пространственное движение так, как ему проще в данный момент. Из-за этого направление вращения может внезапно «переключиться»: стоит лишь смениться фокусу внимания.

Слева: иллюзия силуэта «Крутящаяся танцовщица», автор неизвестен [61]; справа: аналогичная иллюзия на основе позитронно-эмиссионной томографии женщины, автор неизвестен [61]

Во второй половине XX века оптическая иллюзия перестаёт быть научным объектом и становится художественным инструментом. Художники начинают работать не с изображениями, а с самим механизмом восприятия: заставляют глаз дрожать, выбирать, сомневаться, видеть движение в неподвижном.

Иллюзия превращается в материал, из которого можно строить пространство, ритм и смысл — не изображая мир, а конструируя само ощущение видения.