Когда флаг перестают узнавать

Если успех независимого медиа определяется его способностью быть визуальным и смысловым «флагом» для своего комьюнити, то его утрата это не только экономический кризис и технологическое отставание, а разрыв связи с теми, кого издание изначально представляло.

В этом разделе рассматриваются три проекта, которые в своё время были голосами поколений, но со временем либо растворились в мейнстриме, либо не смогли адаптировать свою идентичность к новой культурной реальности. Их история это урок о том, что даже самый яркий флаг выцветает, если перестать обновлять его смысл изнутри.

Птюч

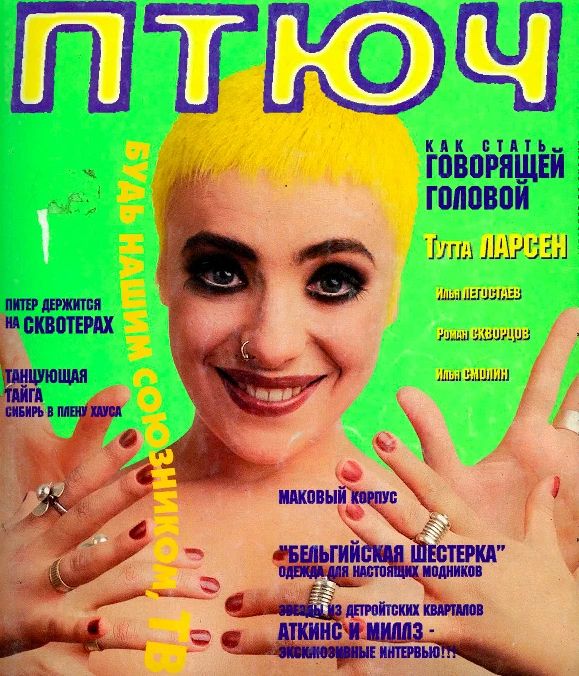

Птюч, запущенный в 1994 году в Москве, был больше чем журналом, он был архивом новой российской молодости, возникшей в постсоветском хаосе. Как вспоминает Игорь Шулинский, один из основателей, в интервью для Afisha Daily: «Журналов тогда не было — один только „Домовой“. Люди на них просто набрасывались: это был единственный источник, по которому можно было понять, что происходит в мире». Вдохновляясь такими изданиями, как The Face и Wired, создатели «Птюча» пошли дальше, они локализовали западную эстетику через призму уличной, клубной, андеграундной жизни Москвы.

Обложка журнала Птюч

Обложка журнала Птюч

Визуальный язык ранних номеров, грубая типографика, коллажи, фотографии с рейвов, обложки, напоминающие афиши подпольных вечеринок, были не «дизайном», а следом реальности. Контент строился вокруг того, что было важно здесь и сейчас, электронная музыка, уличная мода, сексуальность, политическая апатия как форма сопротивления.

Вместе с журналом существовал и клуб «Птюч», который, по словам Александра Голубева, был «местом, где можно собраться и провести время», не как коммерческий проект, а как продолжение журнала в пространстве. Именно эта целостность, бумага + клуб + сообщество, делала «Птюч» флагом.

Однако уже к началу 2000-х издание начало терять связь с аудиторией. После закрытия клуба в 1997 году журнал остался один на один с меняющейся Россией. Он пытался адаптироваться, обложки стали глянцевыми, герои мейнстримными, тональность менее дерзкой. Как отмечает The L Media, «Птюч» перестал быть про улицу, он стал про офис».

Молодая аудитория, выросшая на его энергии, ушла в новые медиа, в блоги, цифровые зины. Издание продолжало выходить до 2003 года, но уже как тень самого себя, без клуба, без уличной энергии, без ощущения срочности. Сообщество перестало узнавать в нём «своё» не потому, что изменилось время, а потому, что флаг больше не развивался над их крепостью, он просто висел, выцветая на солнце.

The Face

The Face, основанный Николасом Колдером в Лондоне в 1980 году, был революцией в медиа. Он не рассказывал о моде, музыке и стиле, он изобретал их заново в каждом номере.

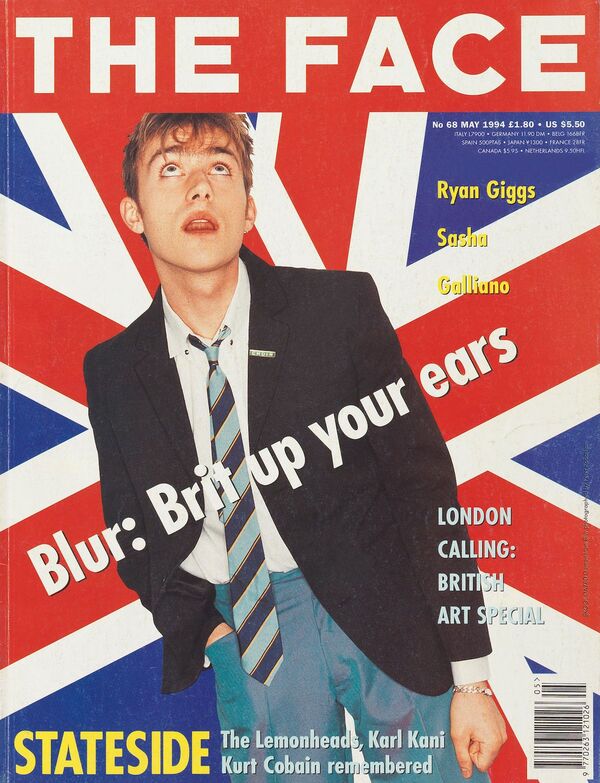

Обложка раннего журнала The Face

Визуальный язык, созданный совместно с фотографом Невиллом Броди, был настолько новаторским, что до сих пор цитируется в учебниках по графическому дизайну, обложки с крупными, часто абстрактными композициями, экспериментальная типографика, отказ от иерархии текста и изображения.

The Face был не медиа, а культурным манифестом, голосом пост-панка, нью-вейва, кислотного хауса, брит-попа. Его герои это те, кто формировал будущее, от Бой Джорджа до Курта Кобейна, от Стефани Дианы до Тристана Тцары.

После закрытия в 2004 году журнал исчез на 15 лет. Его перезапуск в 2019 году должен был стать триумфом, но вместо этого стал наглядной демонстрацией разрыва между тем чем он был раньше и современностью. Новая команда, возглавляемая редактором Мэтью Ноланом, сохранила название и логотип, но полностью изменила нарратив. Визуальный язык стал гладким, цифровым, лишённым былой дерзости.

Новый The Face с рэпером Fakemink на обложке

Обложки стилизованные, но без души, тексты, да умные, но без остроты. Как пишет The Conversation, «новый Face не понял главного: он был не просто журналом, а архивом энергии». Вовлечённость в Instagram* не росла пропорционально охвату, аудитория смотрела, но не чувствовали того «вайба».

*запрещенная в России организация META

Проблема была не в качестве, а в отсутствии связи с комьюнити. The Face 1980–2000-х был про то, как молодые люди создают культуру. The Face 2019 года, про то, как маркетологи упаковывают её для них. И в этом разрыве вся трагедия «смерти флага».

i-D

i-D, запущенный Терри Джонсом в 1980 году как самопальный зин с обложкой скреплённой скрепкой, изначально был визуальным дневником лондонской уличной культуры. Его знаковая поза «wink» (подмигивание), в которой герои смотрели в камеру с одним закрытым глазом, стала фирменным стилем приветствия аудитории.

i-D с Bjork на обложке

Визуальная айдентика i-D всегда строилась на честности. Фотографии были сделаны на улице, в квартирах, в подворотнях, но не в студии. Контент короткие интервью, где подростки говорили о моде, музыке, сексе, политике так, как говорили бы друзьям. Это был журнал, который видел молодых и позволял им видеть себя.

Однако с 2000-х годов i-D начал постепенно смещаться в сторону мейнстрима. Сначала через партнёрства с крупными брендами, затем через цифровизацию, которая, в отличие от Dazed, превратила сайт в агрегатор быстрых новостей. К 2010-м годам i-D стал частью Vice Media, что ускорило трансформацию. Контент стал короче, визуал глянцевее, герои знаменитостями. Как отмечает Be-in.ru, «i-D превратился из зина в бренд — и потерял свою душу в процессе».

Обложки больше не вызывали ощущения «это про меня», они вызывали ощущение «это про них». Аудитория, выросшая на ранних номерах, ушла в тишине. Социальные сети i-D стали успешными по метрикам, но без глубины связи. Нет больше ощущения, что ты часть чего-то. Есть только контент.

В этом главная причина, по которой сообщество перестало узнавать в i-D своё. Он перестал быть приглашением, он стал шоу.

Вывод

Эти три кейса показывают, что «смерть флага» происходит не в момент закрытия, а гораздо раньше, в тот момент, когда издание начинает говорить не со своим комьюнити, а о нём. Визуальная гладкость заменяет эмоциональную шероховатость. Мейнстрим заменяет андеграунд не как эстетику, а как позицию. И тогда, даже если журнал продолжает выходить, даже если у него миллионы подписчиков, он уже не флаг, а рекламный баннер. Но баннеры не объединяют. Их просто меняют, когда они выцветают.