III. «Дело не в смене колорита или пейзажа, а просто в инерции»: 1990-е

Здесь вы прочтете о жизни поэта В последние шесть всего-навсего лет, О сердца болезни и мысли просвета, Что жизнь-лишь мгновенье: вот-есть, а вот-нет. О Марии Соццани — последней любови, О рожденьи ребенка, кстати, второго, Услышим, как Бродский читает стихи. Но крыши Нью-Йорка все так же ветхи.

Начало последних лет

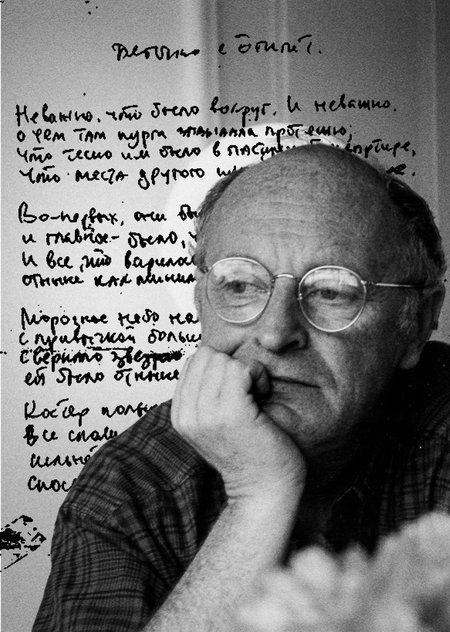

Иосиф Бродский, 1990-е

К началу 1990-х Бродский уже стал частью культурного ландшафта Америки — профессором, лауреатом Нобелевской премии, живым символом русской литературы в изгнании. Но внешнее признание не означало внутреннего покоя. Его жизнь в Нью-Йорке в это десятилетие — не столько расцвет, сколько тихое приближение к финалу: одновременно осознание прожитого пути и медленное принятие неизбежного.

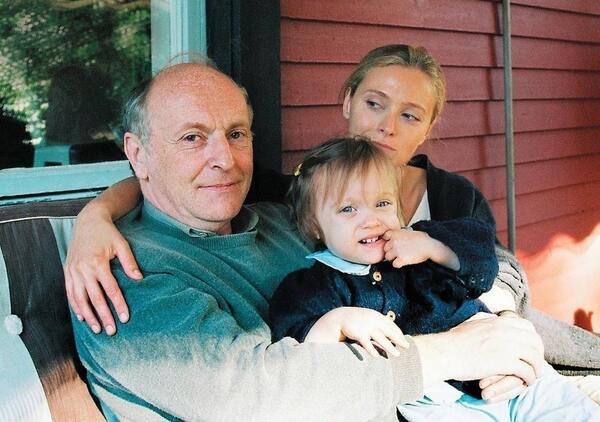

Иосиф Бродский и Мария Соццани, 1990-е

В 1990 году он женится на итальянке Марии Соццани, в 1993 году у них рождается дочь Анна. Этот поздний поворот судьбы придаёт его существованию земное измерение, будто бы выравнивая долгий маятник скитаний. После десятилетий одиночества, о котором он когда-то говорил с гордостью, в его жизни впервые появляется пространство семьи — но не как «дом» в привычном смысле, а как частная тихая гавань, где можно позволить себе усталость.

О культурном обществе

Нью-Йорк, 1990-е

Культурная осведомленность американцев довольно сильно волнует Бродского. В те годы он живёт между Нью-Йорком и Южным Хэдли (Массачусетс), преподаёт, пишет эссе и новые стихи, размышляет о культуре страны, в которой прожил уже два десятилетия. В интервью Beltway Poetry (1991) он неожиданно говорит о восхищении американской поэзией:

«Basically, I think it’s remarkable poetry, a tremendous poetry this nation has and doesn’t touch. To my ear and my eye it’s a nonstop sermon of human autonomy, of individualism, self-reliance.» Перевод: «По существу, я думаю, что поэзия в этой стране замечательна, великая, и её не трогают. На мой слух и на мой взор — это бесконечная проповедь человеческой автономности, индивидуализма, самодостаточности…»

Эти слова звучат как признание в уважении — возможно, впервые столь открыто. Америка, которую он раньше называл «продолжением пространства», теперь предстает как цивилизация, построенная на идее личной автономии, столь созвучной его собственному мировоззрению. Нью-Йорк, город бесконечных столкновений и выбора, становится идеальной ареной для этой философии самодостаточности. Но в ней Бродский все же продолжает писать стихи преимущественно на русском языке, а послушать, как он их читает, можно здесь

Нью-Йорк — город непостижимого хаоса

Таймс-сквер, 1990

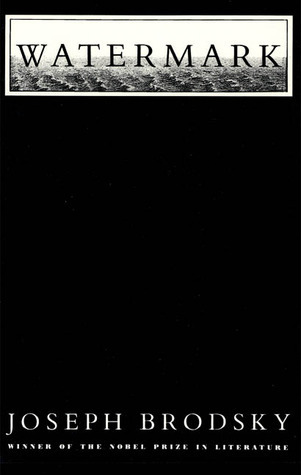

Несмотря на это, шумные пейзажи города все еще утомляют поэта. В эссе «Watermark» (1992), написанном после путешествия в Венецию, Бродский описывает возвращение в Нью-Йорк с горькой иронией:

«Twelve hours later, of course, having landed in New York, I hit the worst possible mess in my life — or the one that appeared that way at the time.» Перевод: «Конечно, через двенадцать часов после приземления в Нью-Йорке я столкнулся с худшим беспорядком в своей жизни — или с тем, что тогда так казалось.»

Здесь, в этом коротком признании, чувствуется всё: усталость, столкновение с хаосом, ощущение контраста между европейской тишиной и американским напором. Нью-Йорк снова предстает не как дом, а как вихрь, в который он возвращается по привычке — и по необходимости.

Фото: обложка эссе «Watermark», издание 1992 года

Письмо Бродского Генриху Штейнбергу

Поиск тишины и спокойствия улаживается не только в рукописных письмах Бродского. В разговоре с Соломоном Волковым (1993) он говорит уже с почти физической усталостью:

«Нью-Йорк чересчур альтернативен — чисто зрительно, я имею в виду. Это другая система… И инерцию восприятия, которая дома так помогала, здесь не обрести. Потому что, по сути, дело не в смене колорита или пейзажа, а просто в инерции. В прерванной рутине…»

Нью-Йорк, 1990-е

Эта «прерванная рутина» — и есть формула его существования. Америка не дала ему привычной инерции, той предсказуемости, в которой рождается покой. Каждый день — как новый отрывок изгнания, пусть даже в квартире с видом на Гудзон.

Принятие судьбы

К тому времени поэт уже тяжело болен. Сердце, не выдержавшее прежних ссылок, сигарет и ритма Нью-Йорка, даёт о себе знать. Но даже ослабленный, он сохраняет ту внутреннюю ясность, которую сам называл «эстетической обязанностью перед миром». Возвращение в Россию уже невозможно — и он говорит об этом предельно прямо, в интервью WMNB-TV New York (1993):

«To come for some time to the place where you were born and lived 32 years of your life, to come for a week, say hello to everyone, wag your tail and then buzz off? If one is to go there, one must stay. But the time for that has already passed.» Перевод: «Приехать ненадолго в место, где ты родился и прожил тридцать два года, приехать на неделю, поздороваться со всеми, повилять хвостом и потом улететь? Если уж возвращаться туда, то нужно оставаться. Но время для этого уже ушло.»

Это — не отказ, а признание судьбы. Его самым сильным желанием было вновь увидеть своих родителей. Но после двенадцатого отказа им в визе Иосиф понял — это больше невозможно. Возврата нет, и Нью-Йорк становится не выбором, а последней точкой траектории. Здесь он умрёт в 1996 году — в своём доме на Мортон-стрит, в Гринвич-Виллидж, среди книг и музыки, которые всегда заменяли ему родину.

Смерть — еще не конец

Могила Иосифа Бродского в Венеции

Бродского хоронили не в Нью-Йорке, где он прожил последние двадцать с лишним лет, а в Венеции — городе, который он называл «своим географическим предчувствием рая». Решение о погребении там было продиктовано не столько волей поэта, сколько логикой его жизни: Венеция для него всегда была пространством вне времени, зеркалом души, противоположностью шумному Нью-Йорку. Именно там он чувствовал то равновесие между одиночеством и красотой, которого не находил нигде больше. Похоронить его на венецианском кладбище Сан-Микеле предложили друзья и жена Мария, выполнив его давнее, хоть и неофициальное, желание — «остаться среди воды и камня». Сан-Микеле — место, где покоятся Стравинский, Дягилев, Мондриан, — стало для Бродского естественным финалом: город, который он воспевал в эссе Watermark, принял его так, как не смогли ни Ленинград, ни Нью-Йорк. В этом эссе он писал:

«И я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи, то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на первом этаже какого-нибудь палаццо, чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно, напишу пару элегий, туша сигареты о сырой каменный пол, буду кашлять и пить и на исходе денег вместо билета на поезд куплю маленький браунинг и, не сходя с места, вышибу себе мозги, не сумев умереть в Венеции от естественных причин»

Обратная сторона надгробья

Там, среди тумана и колоколов, его жизнь обрела ту неподвижность, к которой он стремился всюду — и, возможно, именно в Венеции он, наконец, обрел спокойствие, о котором мечтал с того самого дня, когда начал писать стихи. Не просто так на обратной стороне надгробия высечена фраза на латыни: «Letum non omnia finit» (пер. «Смерть — еще не конец»).

Вот и конец. И все, что осталось, Теперь будет жить до конца и всегда. А как же красиво все начиналось… Теперь лишь останется в слове «тогда». Песни поэта Иосифа спеты, В документах — гражданство целой планеты. А, вообще, не печальтесь — Бродский не умер, Он не выходит из комнаты, он полон раздумий.