II. «Изгнание — это метафизическое состояние»: 1980-е

Теперь перейдем к интересному времени, Когда у Иосифа наладилась жизнь: Он удостоен Нобеля премии, Но все еще думает о смысле отчизн. Улица Мортон — его новый дом. В «Самовар» заходит он напролом. Но это ли счастье? Или, быть может, Новая форма изгнания все же?

Америка как пространство

Иосиф Бродский в 1980, фото Ирвинга Пенна

К началу 1980-х Бродский уже не «новичок» в эмиграции, а один из самых заметных русских поэтов в Америке. Его портрет усложняется, приобретает особую четкость. Публикации множатся, переводы выходят регулярно, он преподаёт в колледжах и университетах, а Нью-Йорк всё сильнее втягивает его в свой ритм. Но внутреннее ощущение отличается от действительности.

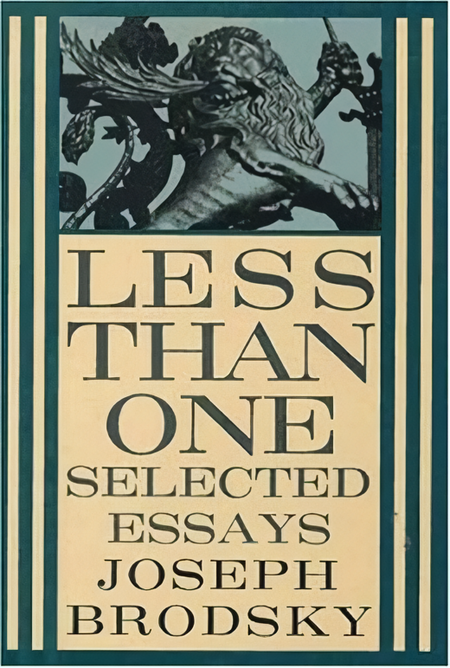

В эссе «A Room and a Half» (1986) из сборника «Less than One» он замечает:

«One is always tempted to think of America as a country; it is rather a continent. For a newcomer, particularly an émigré, it is not the continuity of history one feels here but the continuity of space. And space, unlike history, does not console» Перевод: «Всегда хочется думать об Америке как о стране; но это скорее континент. Для новичка, особенно эмигранта, здесь ощущаешь не преемственность истории, а преемственность пространства. А пространство, в отличие от истории, не утешает»

(фото: обложка сборника «Less than One», издание 1986 года)

Ритм забвения

Это удивительная формула. Нью-Йорк — столица модерна, центр мировых историй, но для Бродского история здесь отсутствует. Господствует лишь ритм забвения:

«Arriving in New York, one is struck less by the novelty than by the speed with which the past is erased. Here, oblivion is manufactured daily, and it is this rhythm that defines the city more than its skyline» Перевод: «Приезжая в Нью-Йорк, поражаешься не столько новизне, сколько скорости, с которой стирается прошлое. Здесь забвение производится ежедневно, и именно этот ритм определяет город больше, чем его небоскрёбы» (из эссе Flight from Byzantium)

Мортон-стрит, 44

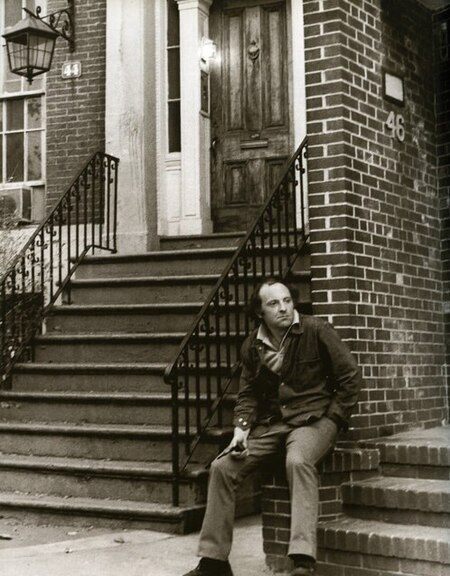

Иосиф Бродский на пороге своего дома, 1980-е

Как раз-таки к началу 80-х Иосиф поселяется по знаменитому адресу: Мортон-стрит, 44. О новом жилье он писал:

«Видимо, я никогда уже не вернусь на Пестеля (улица, на которой Бродский жил в Ленинграде), и Мортон-стрит — просто попытка избежать этого ощущения мира как улицы с односторонним движением»

Иосиф Бродский в своем саду и за рабочим столом, 1980-е)

Бродский жил на первом этаже, и его квартира с улицы выглядела почти как полуподвал. Но это внешнее впечатление быстро теряло значение, ведь у него был свой крошечный сад и терраса — место, где он любил проводить время. С весны и до поздней осени поэт выносил туда пишущую машинку: под шелест листвы, в дыхании свежего воздуха рождались его новые строки. Окрестность была особенной — рядом жили издатели, переводчики, преподаватели, создавая атмосферу живого культурного круга. И именно сюда, в этот кажущийся скромным уголок, приходили те, чьи имена потом войдут в историю: эссеистка Сьюзен Зонтаг, писатель Сергей Довлатов, фотограф Энни Лейбовиц.

«На западе, в пяти минутах ходьбы, Мортон упирается в Гудзон. Как бы продолжением улицы был большой, несколько обветшалый деревянный пирс. У пирса на вечном приколе стоял списанный крейсер, в котором теперь размещалась школа поваров. <…> Этот пирс был любимым местом прогулок Бродского. Он говорил, что всё вместе — влажный ветер, плеск воды о деревянные сваи, старый обшарпанный корабль, кирпичные пакгаузы на берегу — напоминает ему его любимые ленинградские места на берегах Малой Невы и Невки». © Лев Лосев, «Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии»

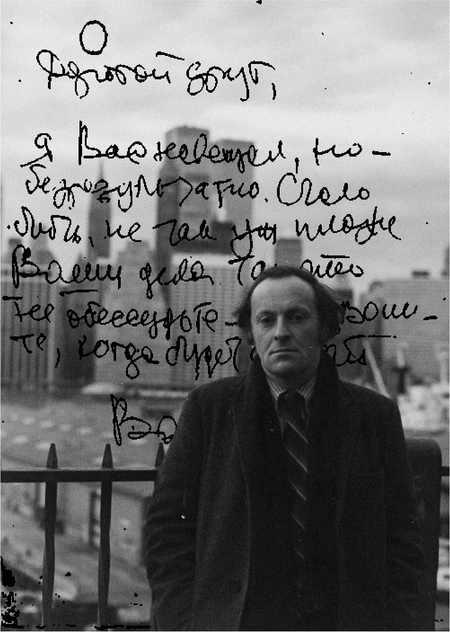

Иосиф Бродский, 1980-е

Фотографии, сделанные в одни из первых мгновений его переезда, вселяют в нас двусмысленность. С одной стороны, окружающая среда довольно напоминает его родной город и Иосиф прогуливается с приятной улыбкой, с другой стороны, повсюду чувствуется чуждость, а в глазах поэта — страх.

Изгнание как метафизика

Нью-Йорк 1980-х годов для Бродского — не уют и не ностальгия, а город вечного настоящего, в котором прошлое испаряется, уступая место потоку. Но именно в этой бесконечной перемене он находит особый тип постоянства: пространство, где можно существовать в одиночестве и писать. Как мы и видим это в образах: везде можно найти уединение, даже в самом сильном хаосе.

Южная улица, 1984

Это настроение можно сравнить с золотым часом в Нью-Йорке: улицы с маленькими домиками сразу же заполняются светом, и даже могущественные небоскребы не могут ему помешать. Это становится метафорой настоящей человеческой силы русского эмигранта — оставаться собой в самых невыносимых условиях.

К середине десятилетия Бродский всё яснее формулирует своё отношение к изгнанию. В том же эссе он утверждает:

«Exile is a metaphysical condition. In America, it acquires a spatial dimension, since one is forever out of context, forever displaced» Перевод: «Изгнание — это метафизическое состояние. В Америке оно приобретает пространственное измерение, так как человек всегда вне контекста, всегда перемещён»

Читатели в метро, 1985

Для Нью-Йорка эта формула особенно точна. Город непрерывного движения делает чужаком даже тех, кто родился здесь. А эмигранта — тем более. Но именно это чужое состояние становится топливом для его поэзии.

Русский самовар

Роман Каплан у входа в ресторан

В 1986 году Роман Каплан открыл в Нью-Йорке ресторан под названием «Русский самовар», заведение едва держалось на плаву. Но стоило вмешаться Иосифу Бродскому и Михаилу Барышникову — ресторан не просто выжил, а стал легендой.

Бродский и Шостакович в «Русском самоваре»

«Самовар» быстро превратился в клуб русской эмиграции. Сюда приходили все: поэты, музыканты, режиссёры, актёры. Стены видели столько имён, что проще перечислить тех, кого здесь не было. Довлатов, Окуджава, Ростропович, Вишневская — они оставили автографы в альбомах, а в воздухе остались их голоса.

Бродский в «Русском самоваре»

Бродский чувствовал себя здесь хозяином. Заказывал блюда своей юности: пельмени, котлеты, холодец, иногда гуся — и неизменно виски. Странный выбор под солёный огурец? Для него — абсолютно естественный. Виски был частью его биографии, его «западного» воспитания, где фильмы и джинсы значили не меньше, чем книги.

Иосиф Бродский и другие культурные деятели в «Русском самоваре»

Но главное — разговоры. Литературные баталии с Бродским были похожи на дуэли: он никогда не соглашался, всегда спорил, ломал привычные представления, бросал парадоксальные суждения. Сегодня — «Циники» Мариенгофа, завтра — «Марш Радецкого» Рота, послезавтра — Платонов как вершина мирового письма. В этом был он весь — блестящий, резкий, неудобный, заставляющий мыслить иначе.

Именно поэтому «Русский самовар» стал больше, чем ресторан. Это был культурный остров в эмигрантском Нью-Йорке — место, где за тарелкой борща и рюмкой водки продолжалась жизнь русской литературы. В ресторанной книге даже имеется такая запись от Иосифа:

«Зима. Что делать нам в Нью-Йорке, он холоднее, чем луна. Возьмем себе чуть-чуть икорки, и водочки на ароматной корке… Погреемся у Каплана»

Нобелевская премия: признание общественности

Иосифу Бродскому вручают Нобелевскую премию, 1987

В 1987 году Бродский получает Нобелевскую премию. Его лекция в Стокгольме — одно из важнейших свидетельств его идентичности. Он отказывается от иллюзий национальной миссии и возвращает поэзию к её подлинной функции — быть языком, а не инструментом толпы:

«На сегодняшний день чрезвычайно распространено утверждение, будто писатель, поэт в особенности, должен пользоваться в своих произведениях языком улицы, языком толпы»

Это высказывание из Нобелевской лекции все сильне вводит нас в непонимание: что скрывается за завесой сложных выражений и философии? Полную речь можно услышать ниже:

Иосиф Бродский с Нобелевской премией, 1987

После этого события поэт стал пятым в истории русскоязычным лауреатом премии. Однако, как вы уже могли подумать, в силу остроты своего ума, Иосиф отнесся к награде с иронией и скепсисом. Для него это была лишь формальность, нежели действительное признание. Ведь любой человек искусства согласится, что достоверность собственной гениальности ощущается не с признанием со стороны других, а со стороны самого себя. В ответ на многочисленные вопросы журналистов о реакции на награду поэт ответил: «Это лучше, чем отказ», а лекцию провел, рассуждая о важности литературы в мире и ее способности изменять сознание, показывая, что он считает получение премии не личным триумфом, а признанием литературы в мире.

1987 год: Нью-Йорк как признание и вызов

Интервью Washington Post того же года поражает своей прямотой:

«I am quite prepared to die here [in NY]. It doesn’t matter at all. I don’t know better places, or perhaps if I do I am not prepared to make a move» Перевод: «Я вполне готов умереть здесь [в Нью-Йорке]. Это совершенно не имеет значения. Я не знаю лучших мест, или может быть знаю, но не готов двигаться»

Эти слова можно прочесть как жест согласия с местом, где он оказался, и как осторожное примирение с судьбой. Нью-Йорк здесь звучит и как сцена, на которой можно прожить жизнь до конца, и как место, где движение, столь важное для эмигранта, вдруг замирает. Но окончательного ответа в них нет: это скорее признание в отсутствии альтернатив, чем декларация дома.

Башни-близнецы, 1987

Нью-Йорк кажется очень просторным и манящим, но за завесой этого скрываются явно не прекрасная реальность и спокойное существование.

В том же интервью Бродский говорит и о «стране»:

«I don’t believe in that country any longer. I’m not interested. I’m writing in the language, and I like the language. I really don’t know how to explain it to you. Country is… it’s people, basically. And I’m one of them. And I’m more or less enough for myself» Перевод: «Я уже не верю в ту страну. Меня это не интересует. Я пишу на языке, и мне нравится язык. Я не знаю, как это объяснить. Страна — это, в сущности, люди. А я — один из них. И я более или менее сам себе достаточен»

В этих словах слышится почти полное растворение идеи «родины» в языке и в собственной автономности. Россия остаётся в слове, Америка — в пространстве, а сам Бродский обозначает прежде всего себя как «достаточного» человека.

Иосиф Бродский, 1980-е

Взгляд поэта действительно меняется, как в прямом, так и в переносном смысле, но остается неизменным одно — сигарета в руке. Она олицетворяет единственное постоянство в его жизни, то, что никогда его не предавало, что придавало ему шарм, помогало мыслям выстроиться в нужном порядке и спасало от бренной жизни.

Так всё же — это его дом?

Иосиф Бродский, 1980-е

Короткий плащ, штаны клеш, надетая поверх рубашки кофта — 1980-е годы изменили интонацию Бродского: вместо изгнанника-новичка мы видим поэта мирового масштаба, для которого Нью-Йорк — одновременно давление и приватность, вызов и приют, сцена и декорация. Он мог говорить: «Я готов умереть здесь», но и в этих словах звучит не столько окончательное признание, сколько подчеркнутая независимость.

Дом ли это? Или лишь место, где можно быть «самому себе достаточным»? В конце 1980-х Нью-Йорк становится центром его жизни, но остаётся вопрос: укоренение это — или всего лишь новая форма изгнания?