I. «Я приехал в Америку и буду здесь жить»: 1970-е

Начнем мы с вопросов: как все начиналось? С какими надеждами ехал Иосиф? Как в сумраке этом вдохновенье рождалось, Тоску по краю родному отбросив? Узнаем о месте работы поэта, О том, как «Часть речи» стала просветом, О мыслях о будущем, полном туманных Видений и возможностей новых безгранных.

Как всё начиналось

Бродский на аэродроме «Шоссейная». Ленинград. 4 июня 1972 года. Михаил Мильчик

Бродский сидит на своем чемодане. Вещей у него немного, ведь все, что нужно, — в голове. В руке сигарета, в мыслях хаос.

В истории эмиграции XX века трудно найти сюжет, более драматичный и в то же время исполненный внутреннего достоинства, чем история Иосифа Бродского. В начале 1970-х он оказался в ситуации, где выбор за него сделали другие: советская власть, для которой молодой поэт с «тунеядством» в биографии и международным признанием казался слишком неудобной фигурой. В июне 1972 года Бродскому фактически указали на дверь: его лишили гражданства и отправили на самолёте в Вену, но почти сразу дорога повела поэта дальше — в Америку, где ему предложили место в Мичиганском университете.

Бродский во время своей лекции. 1972-73. Фото из архива Мичиганского университета

Он преподавал там, параллельно изучая язык с самых азов, но это не помешало ему стать одной из самых влиятельных и неординарных фигур в университете. Хотя бы потому, в какой обстановке могли проходить его занятия: стол как привычное место, на котором можно даже лежать, снова сигарета в руке и довольная ухмылка — он начинал осознавать, какой путь ему предстоит пройти.

Так он оказался в Нью-Йорке — не по прихоти, не в поисках комфорта, а как изгнанник, которому пришлось принять чужой город как свою новую точку отсчёта. Нью-Йорк встречал его с присущей мегаполису смесью равнодушия и бесконечных возможностей. Для кого-то это была бы катастрофа, но для Бродского это стало испытанием и материалом для будущей поэзии.

Первые годы: пространство без границ

Иосиф Бродский, 1970-е

Когда в 1972 году Иосиф Бродский оказался в Соединённых Штатах, его настроение было удивительным образом одновременно трезвым и наполненным надеждой. В письме, опубликованном в The New York Times под названием «Писатель — одинокий путешественник», он прямо заявил:

«Я приехал в Америку и буду здесь жить. Надеюсь, что смогу заниматься своим делом, то есть сочинительством, как и прежде. Я увидел новую землю, но не новое небо. <…> Для того чтобы писать на языке хорошо, надо слышать его — в пивных, в трамваях, в гастрономе. <…> Но надеюсь, что язык путешествует вместе с человеком»

34-я улица, 1980-е

В этих словах — вся величавая простота Бродского: нет ни восторженного пафоса эмигранта, ни жалобы изгнанника. В середине 1970-х его тексты начинают отражать ощущение гигантского, почти бездушного пространства, которое обрушивается на сознание эмигранта. В поэме-эссе «Lullaby of Cape Cod» он пишет:

«I write from an Empire whose enormous flanks extend beneath the sea. Having sampled two oceans as well as continents, I feel that I know what the globe itself must feel: there’s nowhere to go» Перевод: «Я пишу из Империи, чьи огромные бока простираются под морем. Перепробовав оба океана и континенты, я чувствую, что знаю, что должен чувствовать сам глобус: идти некуда»

Всемирный торговый центр, 1974

Это не просто метафора усталости — это голос человека, у которого исчезла сама идея конечной цели. Америка для Бродского — топографический парадокс: пространство бесконечно, но оно не даёт опоры. Отсюда и его известный афоризм:

«America is merely a continuation of space» Перевод: «Америка — всего лишь продолжение пространства»

Именно здесь слышится тон, свойственный Бродскому: ирония, холодное отчуждение, философская ясность. Америка для него не культура и не утешение, а геометрия, протяжённость, в которой человек должен найти себя или потеряться.

В этом двусмысленном, странном пространстве, он создаёт цикл стихов «Часть речи» (1975–1976), который станет основой одноимённой книги 1977 года. В нём Бродский размышляет о языке, памяти, утрате, а в «Двадцати сонетах к Мэри Стюарт» проявляется его удивительное мастерство — строгость классической формы, гармония ямба и музыка внутреннего голоса, способного звучать и в России, и в Америке. Именно в этом пространстве Бродский ощущает, что язык путешествует вместе с человеком.

Фото: обложка сборника «A part of speech», издание 1980 года

Нью-Йорк: город-испытание

Для Нью-Йорка характерна другая, острая драма. В беседе, опубликованной в сборнике The Muse in Exile: Conversations with the Russian Poet, Joseph Brodsky (Mosaic, 1974), он произносит:

«For very well balanced people, it’s probably a bad place but for masochists like me, it’s OK» Перевод: «Для людей с хорошо сбалансированной психикой это, наверное, плохое место, но для мазохистов вроде меня — нормально»

Фото: титульная страница интервью из сборника «The Muse in Exile: Conversations with the Russian Poet, Joseph Brodsky» (Mosaic, 1974)

улица Малберри, 1975

Город ломает привычные ритмы, шумит, давит, но именно эта интенсивность даёт поэту возможность работать с напряжением и хаосом, превращать чужое пространство в поле для поэзии. В этот период он пишет стихи, публикует их в Russian Literature Triquarterly и Poetry International, активно работает над переводами и самопереводами — и всё это становится частью его адаптации. Через слово Бродский исследует город, слышит его ритмы и одновременно создаёт собственную внутреннюю гармонию.

Одиночество как ясность

К концу 1970-х в интервью The Paris Review Бродский признаётся:

«I don’t think I’ve written anything about New York. You can’t do much about New York. <…> I never had as clear a notion of what I am than I acquired when I came to the States — the solitary situation. I like the idea of isolation. I like the reality of it» Перевод: «Не думаю, что я писал что-то о Нью-Йорке. <…> Я никогда не имел такого ясного представления, кто я, как когда приехал в Штаты — ситуация одиночества. Мне нравится идея изоляции. Мне нравится её реальность»

Здесь — важнейший сдвиг. Нью-Йорк остаётся невоплотимым в слове («не думаю, что я писал что-то о Нью-Йорке»), но именно он даёт поэту ключ к самому себе. Изоляция, которую город навязывает, превращается для Бродского в дар: в условиях чуждости рождается ясность самоощущения.

Почувствовал ли он себя дома?

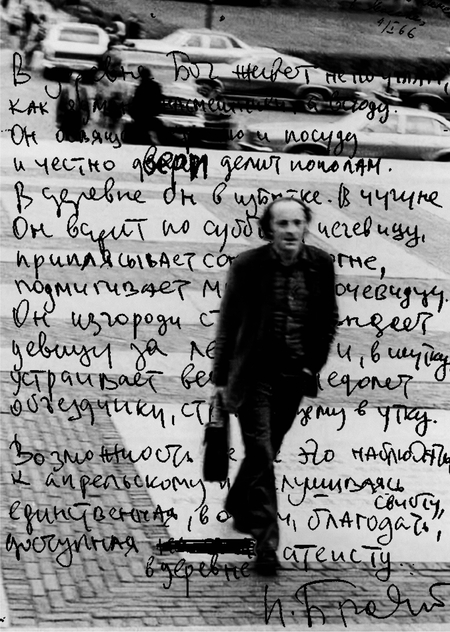

Рукопись Бродского, 1970-е

В первые годы после приезда в Нью-Йорк Бродский сталкивался с культурным шоком, огромным пространством и социальной анонимностью города. Америка казалась ему «продолжением пространства», бескрайним и лишённым привычных ориентиров. Нью-Йорк, с его шумом, хаосом и ритмом, он воспринимал без иллюзий: «плохое место» для уравновешенных, но вызов для «мазохистов» вроде него.

Иосиф Бродский, 1979

Его взгляд направлен в сторону будущего. Город вокруг полон шума и хаоса. Тем не менее именно в этих условиях поэт начинал находить ясность и ощущение собственного «я». Изоляция и одиночество, которые накладывал на него город, становились инструментом внутренней концентрации и источником творческого напряжения. В этот период Бродский ещё не мог считать Нью-Йорк «домом» в привычном понимании, но город уже становился пространством, где он мог слышать собственный голос и сохранять язык, оставляя прошлое позади.