IV. Сравнение визуального материала

Если в предыдущей главе проекты были сгруппированы по типологиям (субъективной объективной, гибридной) и что позволило выявить характеристики каждого подхода к визуализации звука, то теперь исследование смещается к хронологической перспективе. Размещение работ на временной шкале позволяет рассмотреть не только различия между методами, но и динамику их появления, сосуществования и трансформации. Такой подход дает возможность проследить, как в аудиовизуальном искусстве постепенно меняются технические стратегии, способы организации пространства и участие зрителя, выявляя закономерности, которые становятся заметными только в долгосрочном развитии практики.

Сравнение визуального материала

Хронологическая линия развития цифровой визуализации звука показывает не просто накопление технологических возможностей, но постепенное изменение самого способа художественного мышления: от исследования физической природы сигнала к созданию алгоритмических и поэтических систем восприятия. Каждый период связан с определенной эстетикой и инструментами, от аналогового видео до машинного обучения, и формирует собственный визуальный язык, в котором звук становится не только структурным, но и смысловым материалом.

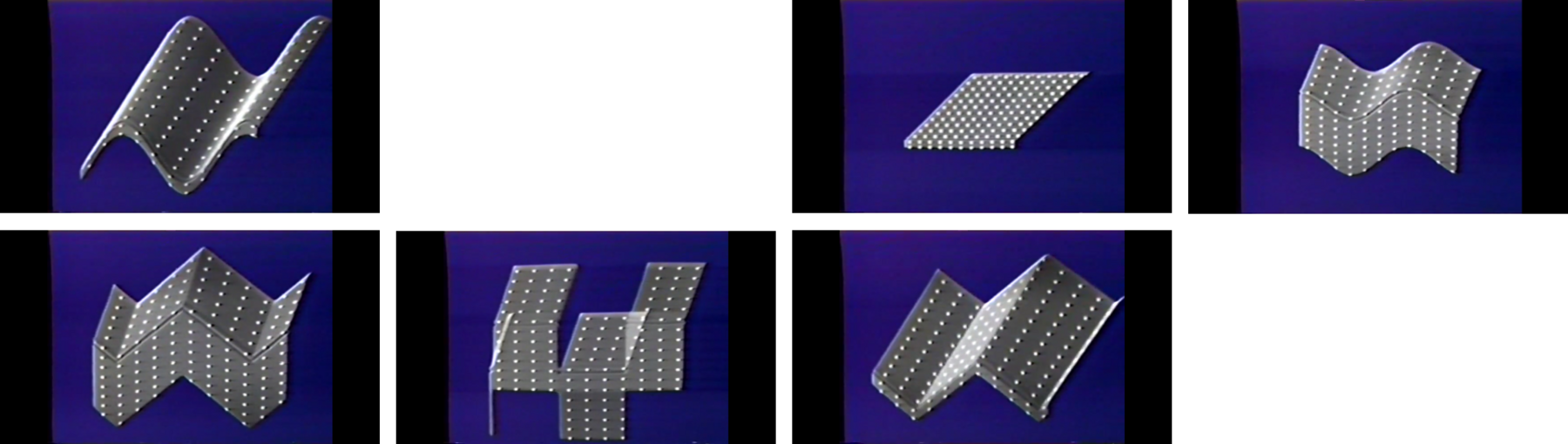

В 1970-е, когда электронное видео было еще новой средой, художники вроде Штейны и Вуди Васюлка исследовали отношения между аудиосигналом и визуальной формой. В Noisefields (1974) световые пульсации следуют за частотами и амплитудами шума; в The Matter (1974) один волновой генератор создает и звук, и изображение; в серии Violin Power (1978) звук скрипки управляет видеосигналом. Эти проекты представляют объективный метод: изображение физически рождается из звука, а визуализация становится исследованием самой материи электронного импульса.

Ш. и В. Васюлка, кадры видео-арта «Noisefields», 1974 // Ш. Васюлка, кадры видео-арта «Violin Power», 1978 // В. Васюлка, кадры видео-арта «The Matter», 1974.

Переход к 1980-м расширяет поле визуализации за счет появления субъективного аудиовизуального подхода. В этот контекст вписывается проект Брайена Ино Thursday Afternoon (1984) и серия его «video paintings», где звук и изображение образуют медитативную, намеренно растянутую во времени среду. В отличие от Васулка, Ино не отображает сигнал, а создает атмосферу: визуальный ряд становится продолжением музыкальной композиции, формируя ранний пример субъективной аудиовизуализации, основанной на восприятии, а не на параметрах сигнала.

Б. Ино, кадры видео «Thursday Afternoon: Video paintings» 1984.

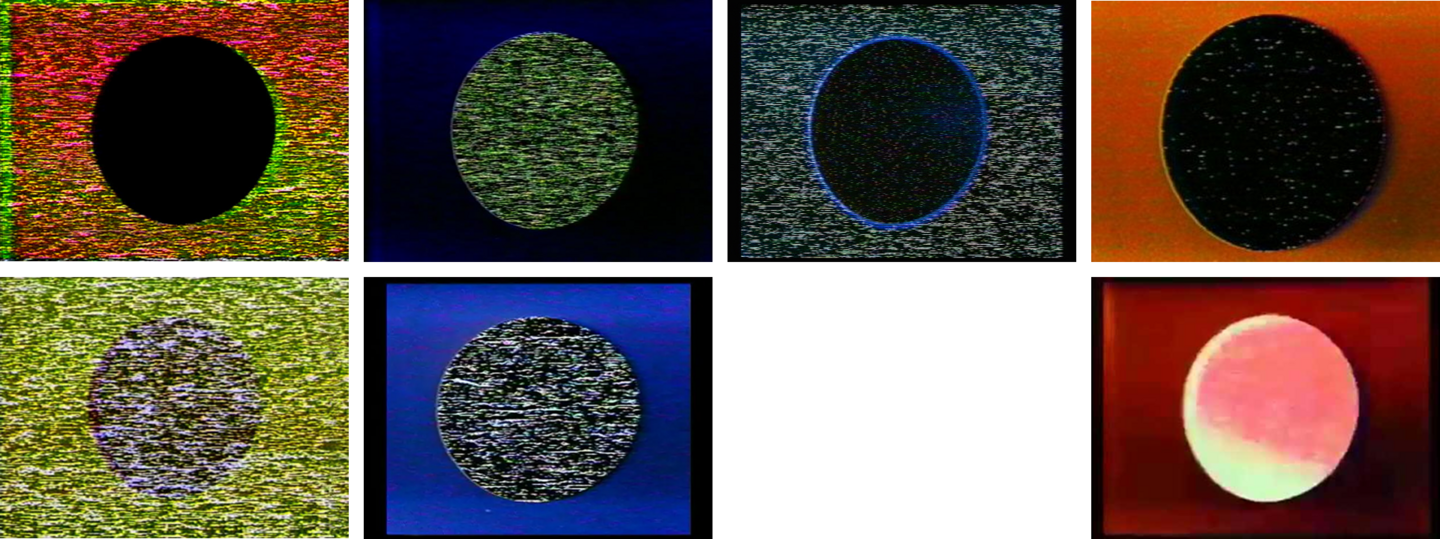

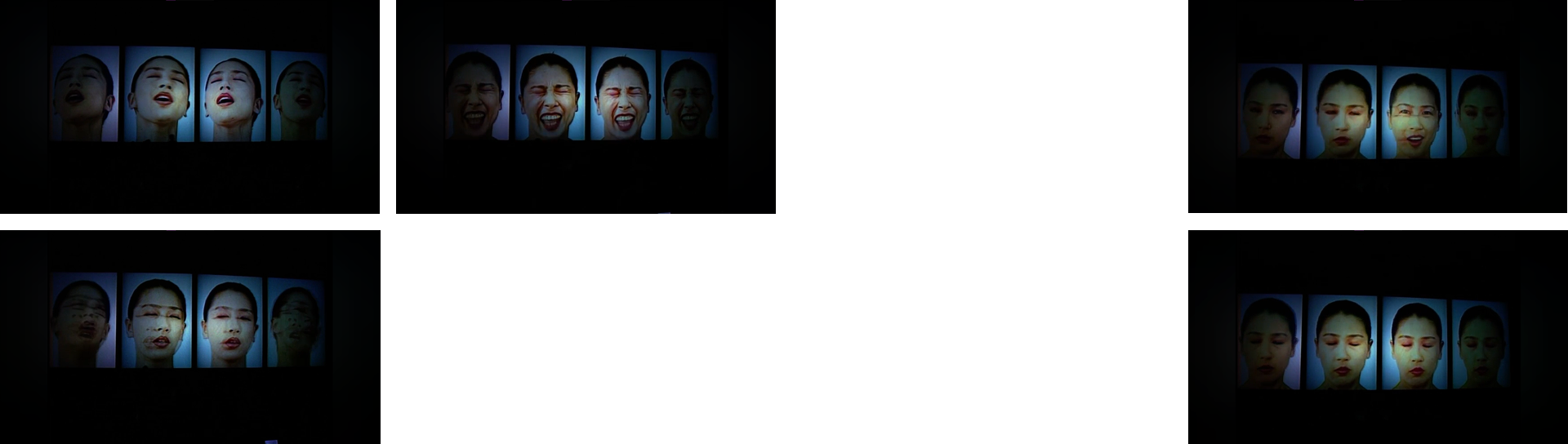

В 1990-е визуализация приобретает пространственную и телесную глубину. В проектах Granular Synthesis (MODEL 5, 1994–1996; NOISEGATE, 1998; POL, 2000) аудиогранулы превращаются в визуальные фрагменты. Марк Фелл и Редзи Икеда в начале 2000-х превращают цифровой код в геометрическую абстракцию. Эти проекты представляют из себя продолжение эксперемента над приданием аудиопараметрам формы.

М. Фелл, кадры «Attack on Silence», 2008 // Granular Synthesis, кадры перфоманса «MODEL 5», 1994; «POL», 2000 // Р. Икэда, кадры «Datamatics [prototype-ver.2.0]», 2006-08.

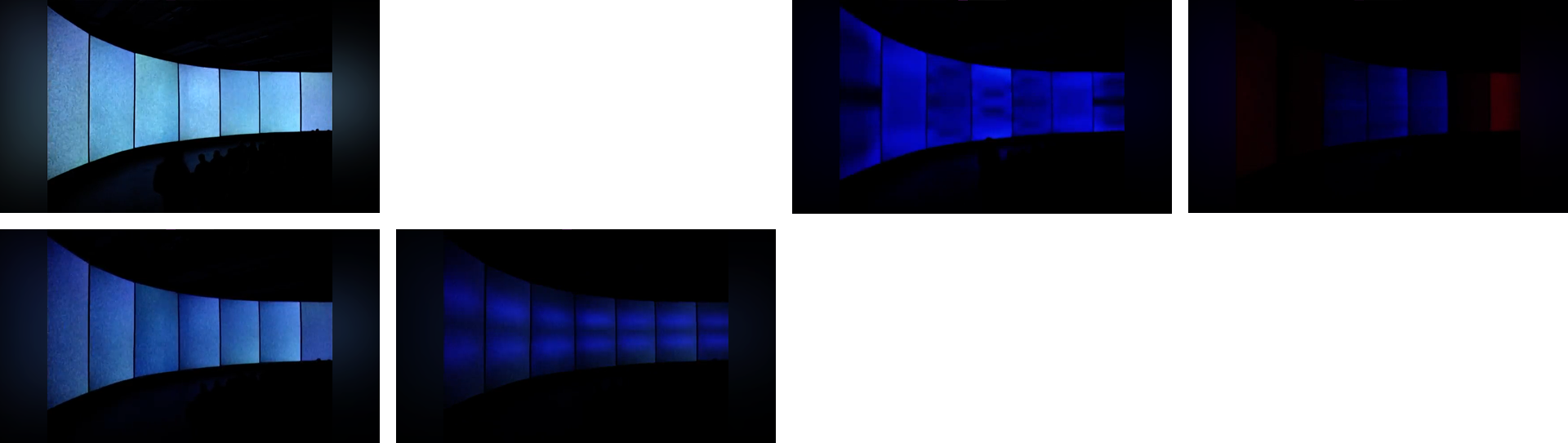

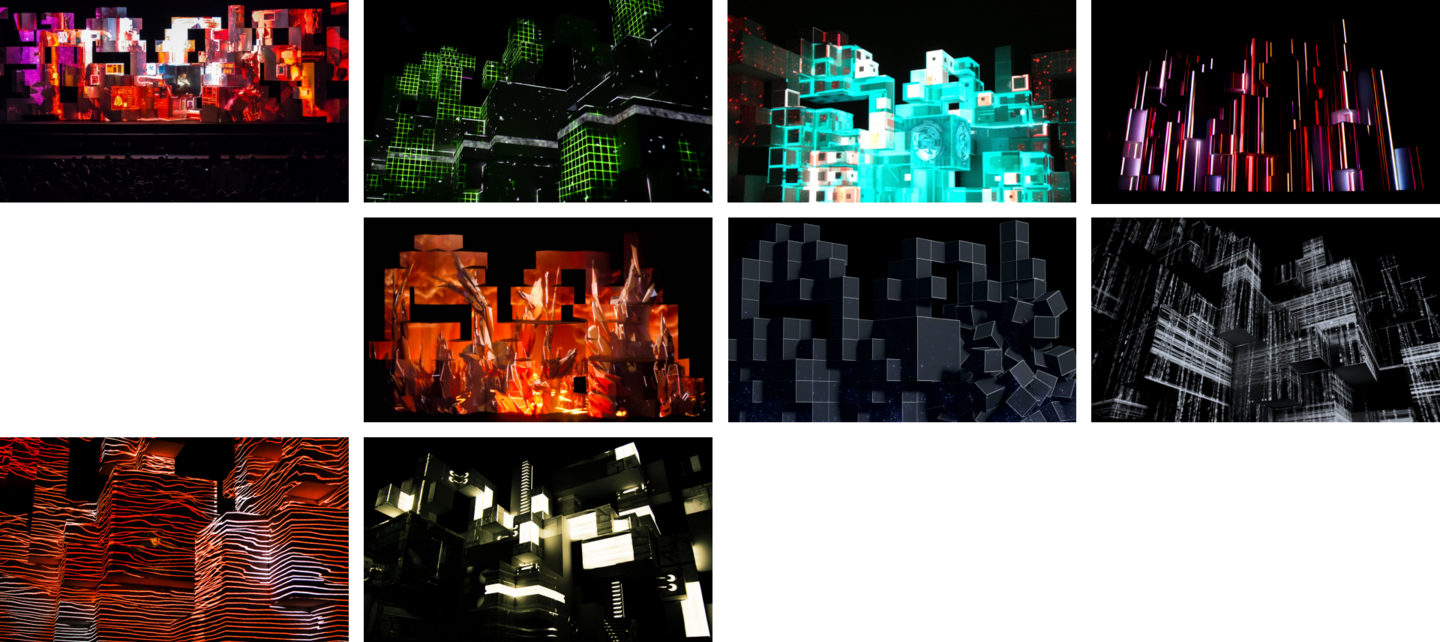

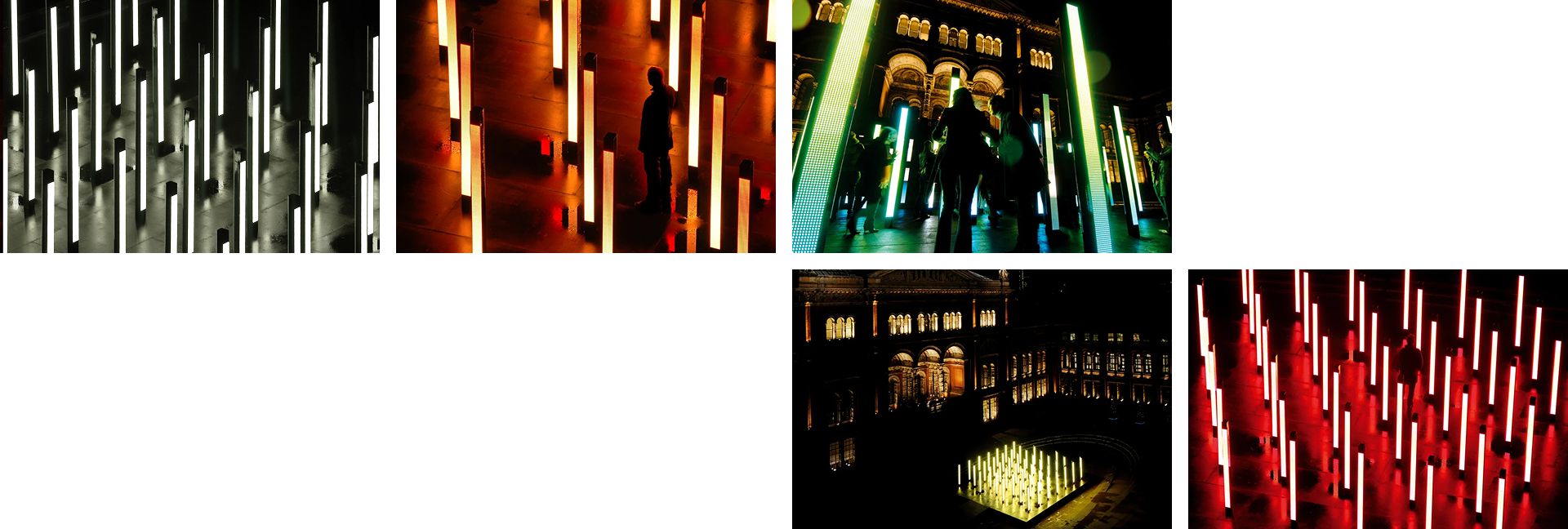

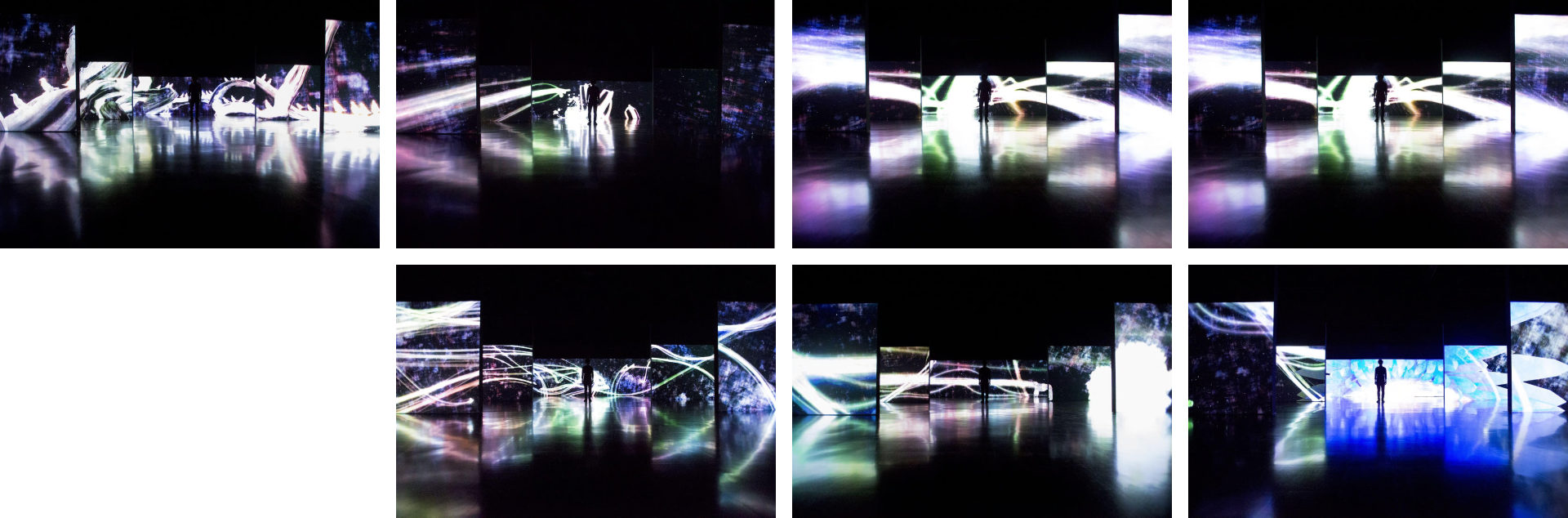

В 2000-е визуализация звука выходит в пространство благодаря реальному времени, трекингу и мэппингу. В Messa di Voce (2003, Зак Либерман, Голан Левин и др.) голос становится потоком фигур; в ISAM Live (2011, V Squared Labs и Эмон Тобин) звук формирует трехмерную сценографию; в Valume (2006) и Vashing Point (2014) студии United Visual Artists световые ритмы создают кинетическую среду. Визуализация превращается в иммерсивный опыт, помещающий зрителя внутрь процесса.

З. Либерман, кадры перфоманса «Messa di Voce», 2003 // UVA, фотодокументация проекта «Valume», 2006 // V Squared Labs, фотодокументация шоу «ISAM Live», 2011.

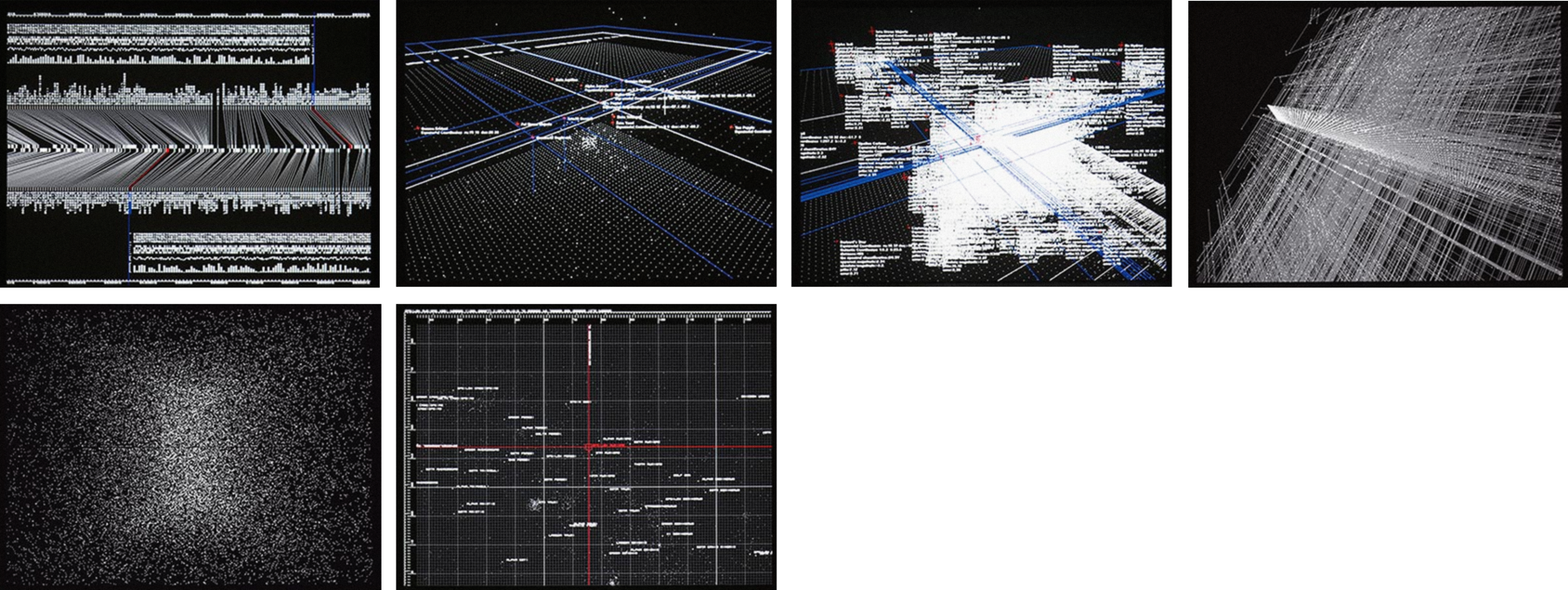

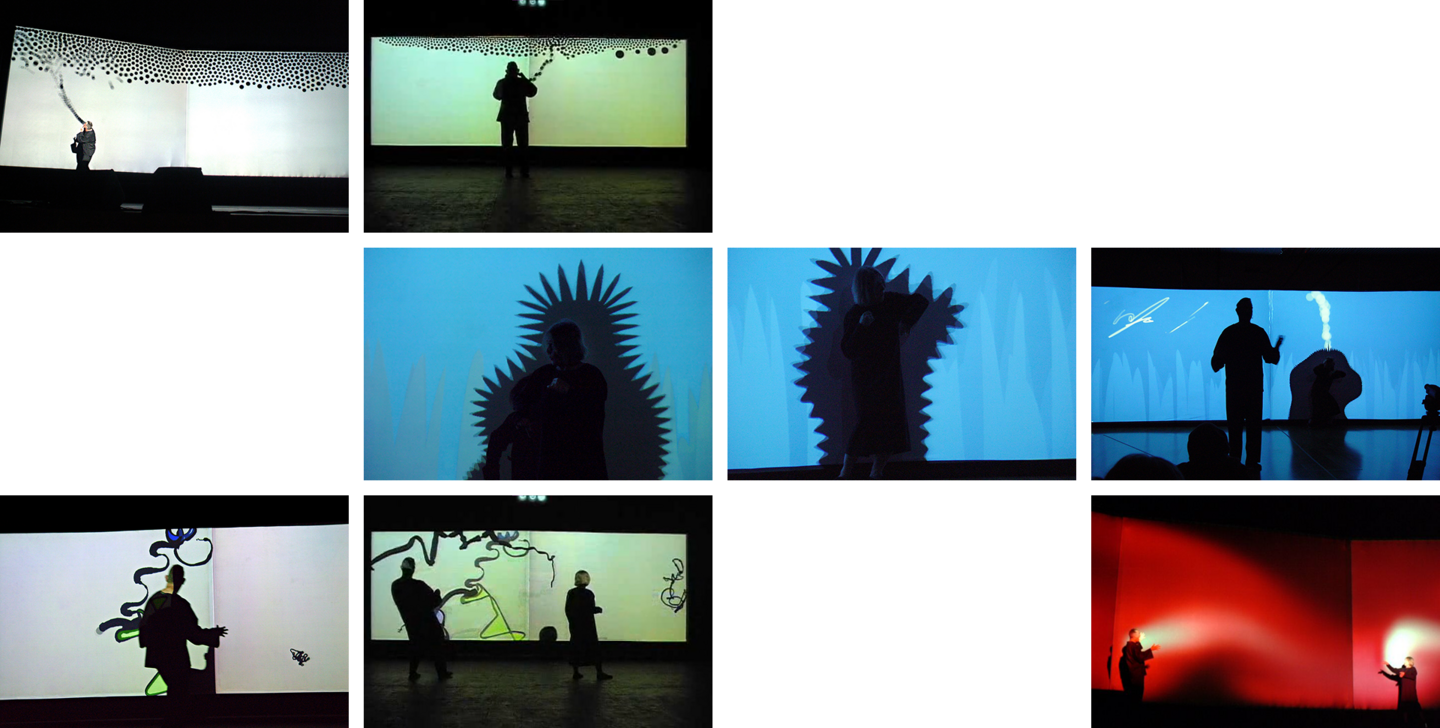

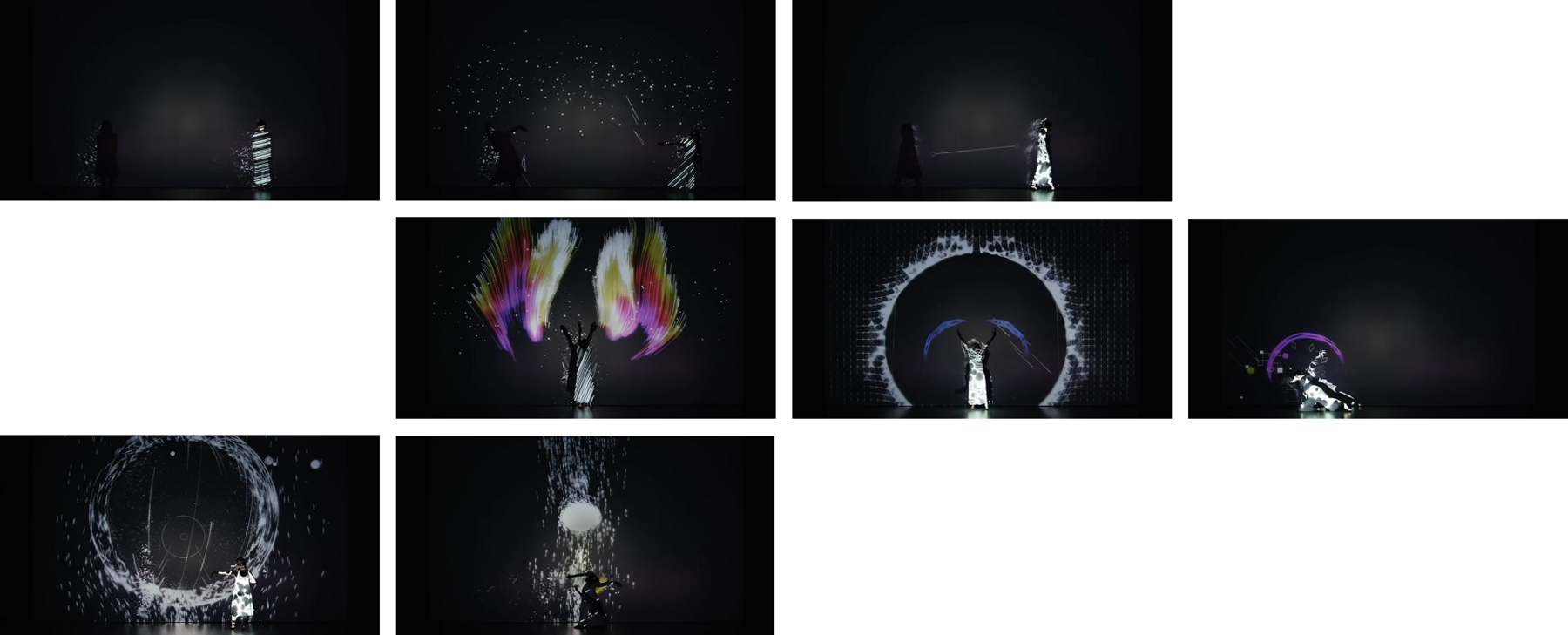

В 2010-е и в последующем в работу включаются вычисления и данные. Дайто Манабэ (Sensing Streams, 2014; Continuum Resonance, 2024) фиксирует физическое присутствие человека, которое сопровождает звук. Роберт Хенке (Lumiere III, 2013–2025) и Жоани Лемерсье (Nimbes, 2014) строят архитектуру света. Инсталляции teamLab (Universe of Water Particles… (2013); Crows are Chased…, 2017) вводят интерактивность. Эти проекты отражают гибридно-субъективный метод, где визуализация адаптируется к поведению среды и зрителя.

Д. Манабэ, «Continuum Resonance», 2024; «Sensing Streams», 2014 // Ж. Лемерсье, кадры «Nimbes», 2014 // TeamLab, «Universe of Water Particles…», 2013; «Crows are Chased…», 2017.

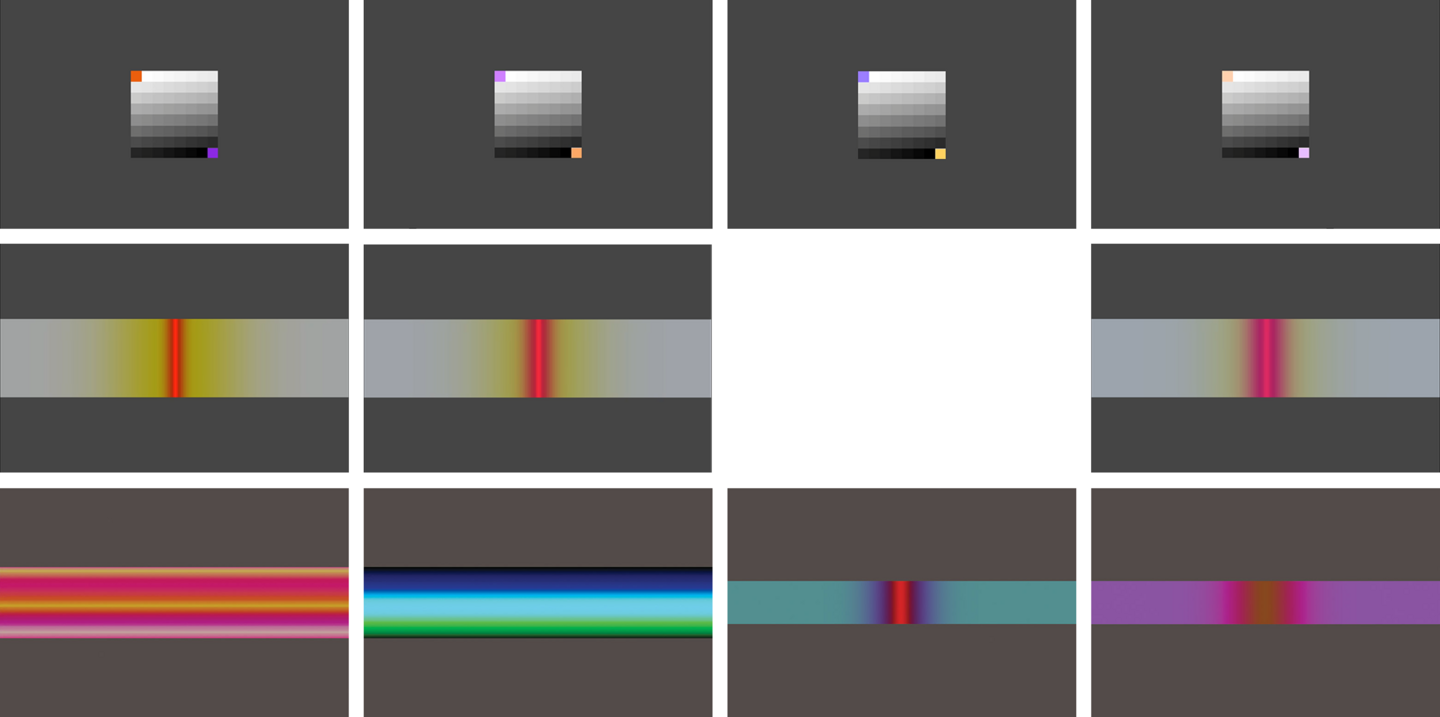

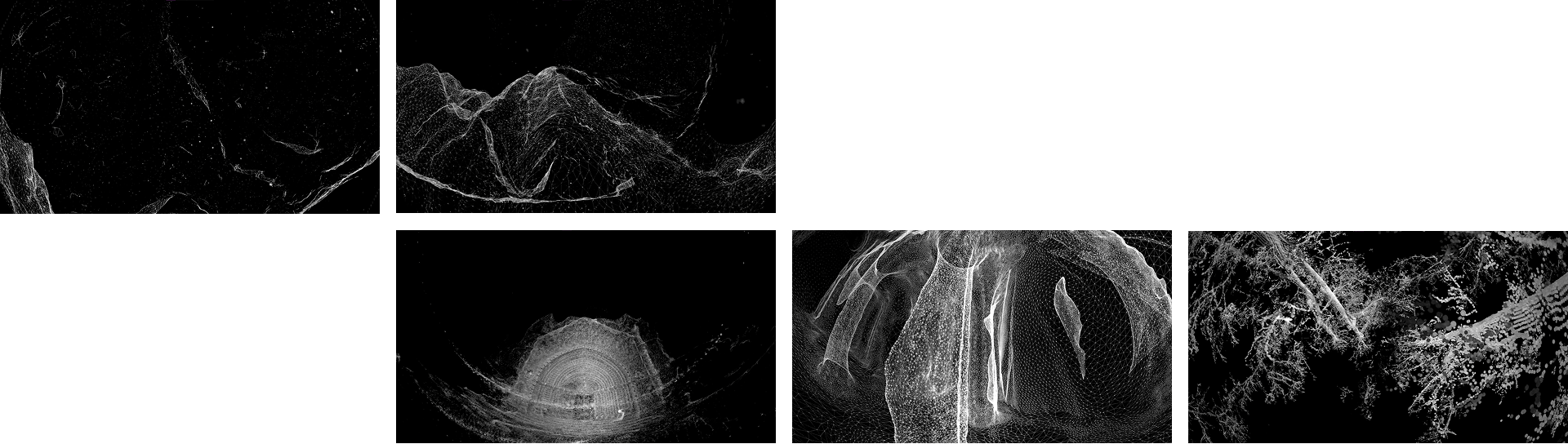

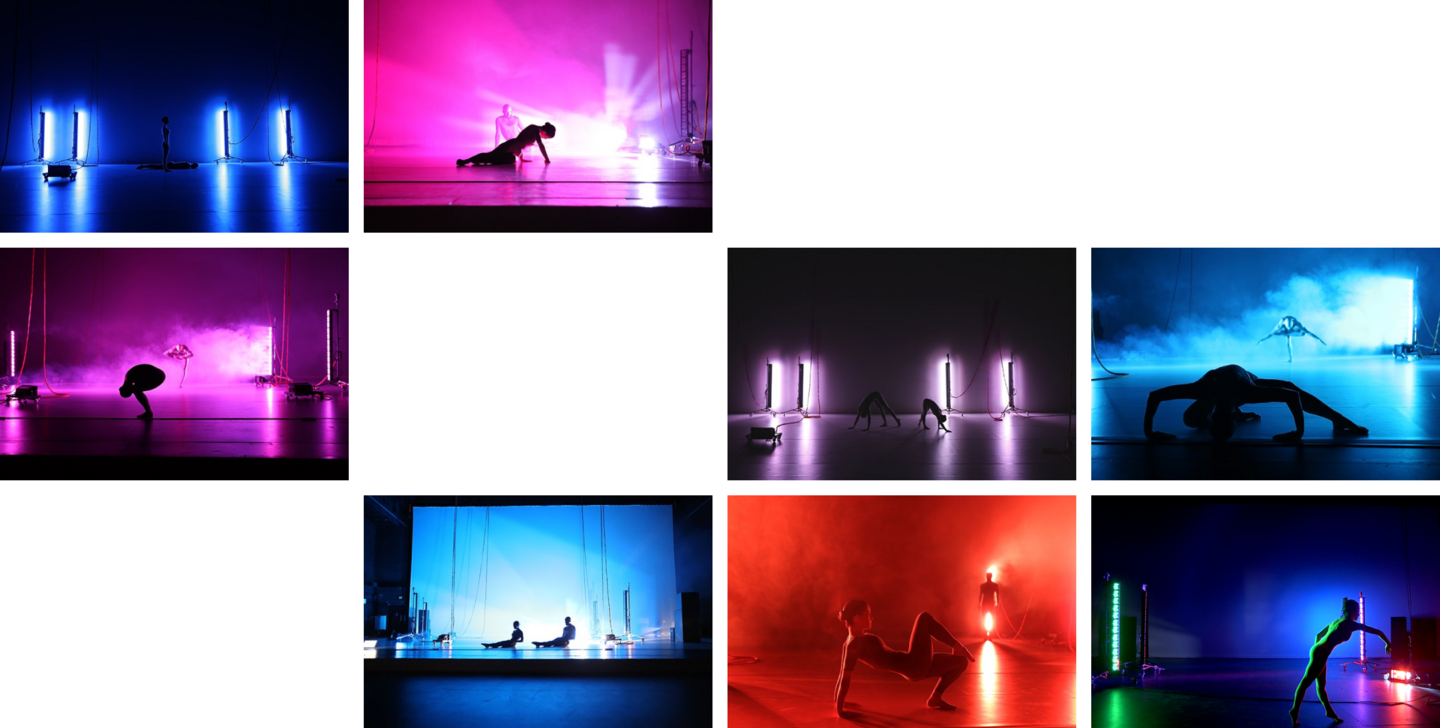

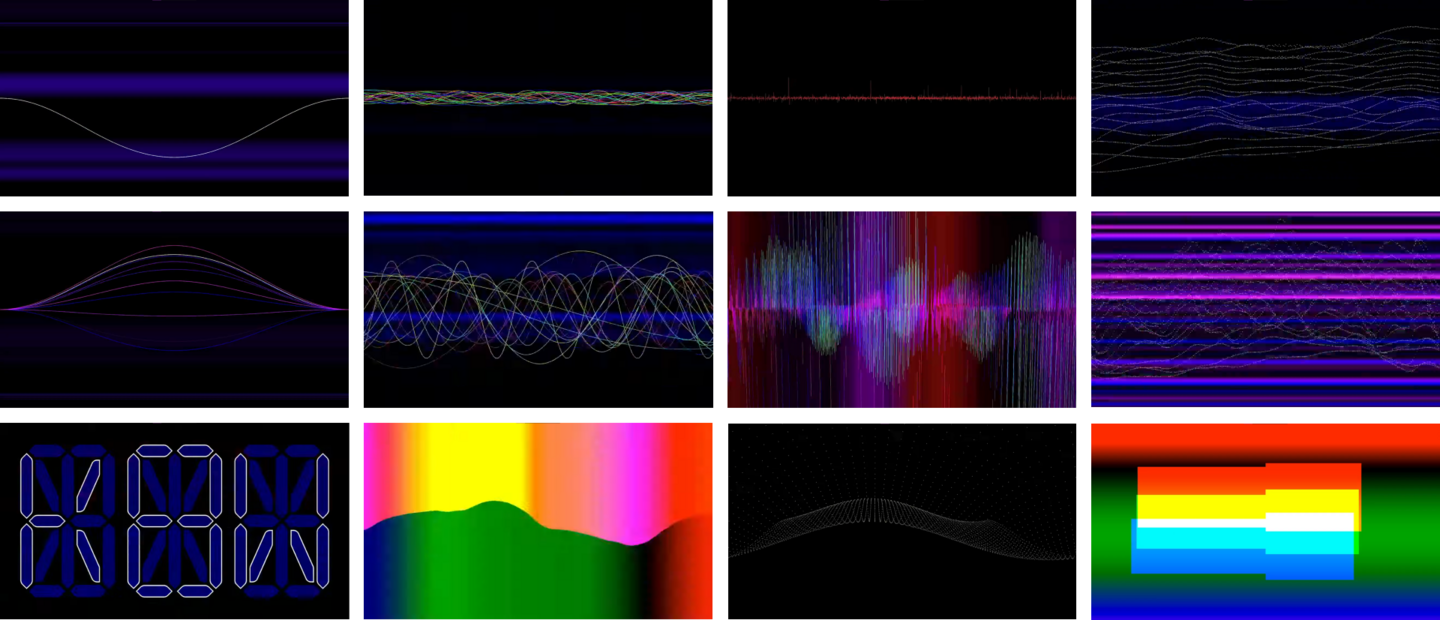

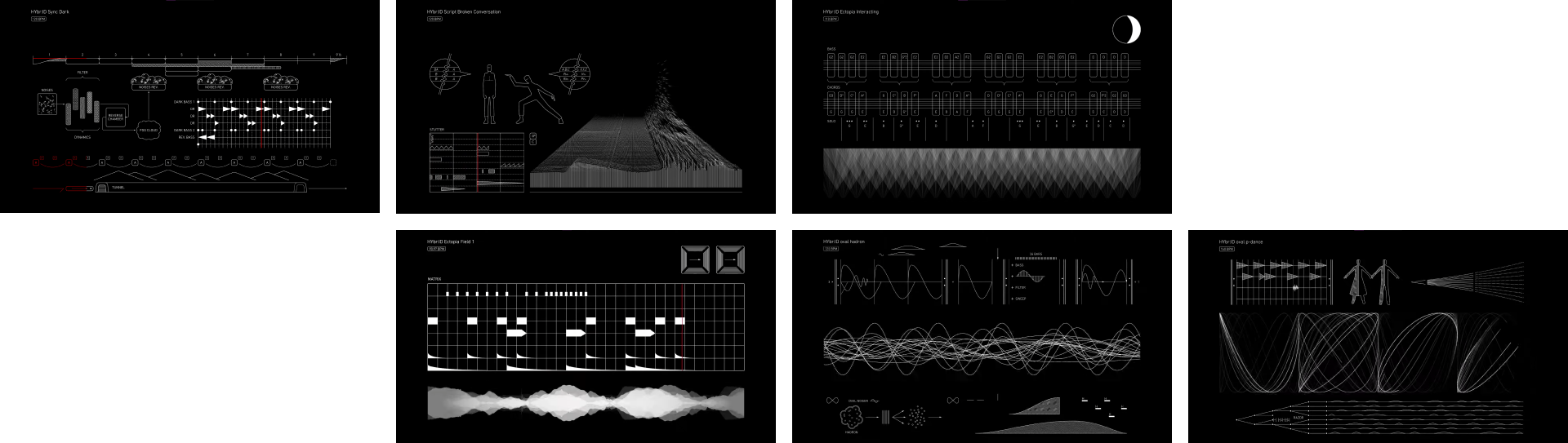

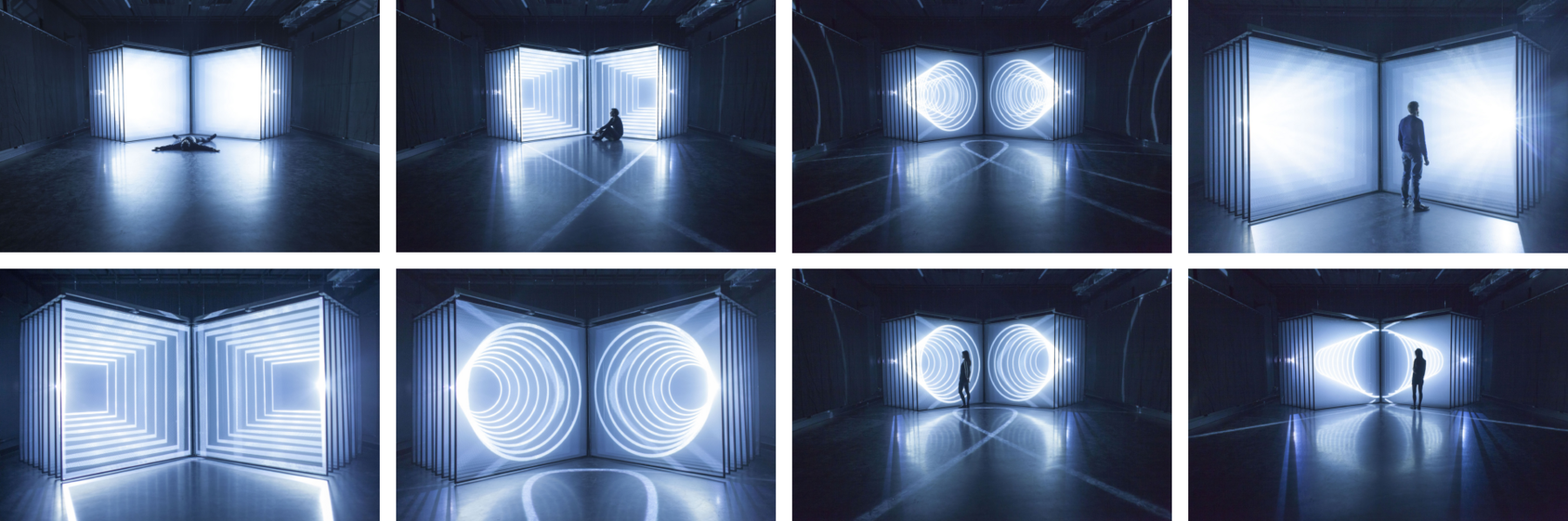

При этом важно отметить, что линия объективных визуализаций не исчезает и не растворяется в гибридных и субъективных практиках. Напротив, она продолжает развиваться параллельно, сохраняя актуальность и сегодня. Проекты, основанные на строгой синхронизации звука и света, на работе с частотой, спектром и ритмом, демонстрируют устойчивость эстетики минимализма и точности. Это видно в поздних работах Алва Ното, например UNIEQAV (2018) и серии HYbr: ID (2021-2024), где визуализация остается цифровой партитурой, а свет выступает прямым аналогом структуры аудио. К этой же линии примыкают инсталляции Nonotak Studio, такие как DAYDREAM V.2 (2016), которые используют геометрию света и ритмику импульсов как чистую форму звуковых процессов. Ту же позицию занимает Марк Фелл с проектом Recursive frame analysis (2015), где звук и визуальный паттерн существуют как взаимосвязанные логические структуры. Такие работы показывают, что объективная визуализация не уходит в прошлое: она развивается наряду с гибридными и субъективными направлениями, формируя собственную современную ветвь, построенную на точности, ясности и аналитическом восприятии звука.

Alva Noto, кадры серии «UNIEQAV», 2018; «HYbr: ID», 2021-24 // Nonotak Studio, фотодокументация проекта «DAYDREAM V.2», 2016 // М. Фелл, фотодокументация проекта «Recursive frame analysis», 2015.