Глава 1. Исторический контекст— мастерская через века

Античность: мастерская как школа и эстетико-культурное пространство

В Древнем Риме художественная мастерская развивалась с учётом большего масштаба и разнообразия произведений искусства, а также специфических потребностей общества.

Римляне рассматривали искусство не только как украшение, но и как средство пропаганды и идентификации.

Это пространство не было исключительно для элит, но имело функциональный и массовый характер, так как мастерские производили разнообразные объекты для широких слоёв населения: от декоративных предметов до статуй, которые украшали дома и общественные площади.

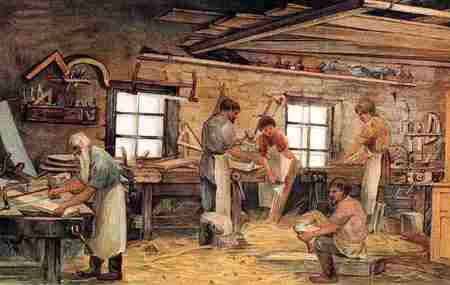

Римская мастерская была более механизированной, чем её греческий аналог. Здесь работали не только мастера, но и целые бригады трудящихся, таких как гончары, бронзовщики, скульпторы и резчики по камню.

Мастера часто использовали специализированные инструменты и методы (например, формы для отлива железа и тд) для серийного производства статуй и других предметов. Это позволяло создавать большое количество произведений искусства в короткие сроки, что, в свою очередь, отвечало запросам быстро растущего римского общества.

Рабочие мастерские греческих скульпторов обычно располагались рядом с храмами или на главных городских площадях, где был доступ к заказам для скульптурных украшений, таких как статуи богов и героев. В обиходе были мрамор, бронза и дерево.

Процесс работы в мастерской был долгим и многоэтапным, начиная с создания модели, продолжая процесс отливки или вырезания, и заканчивая полировкой и отделкой.

В Древней Греции художники также не работали в изоляции. Они часто находились в коллективных мастерских, что было связано с традицией обучения. Художественные мастерские того времени, особенно в Афинах, были организованы в рамках ремесленных цехов или прихрамовых и культурных центрах, таких как скульптурные мастерские на Партеноне.

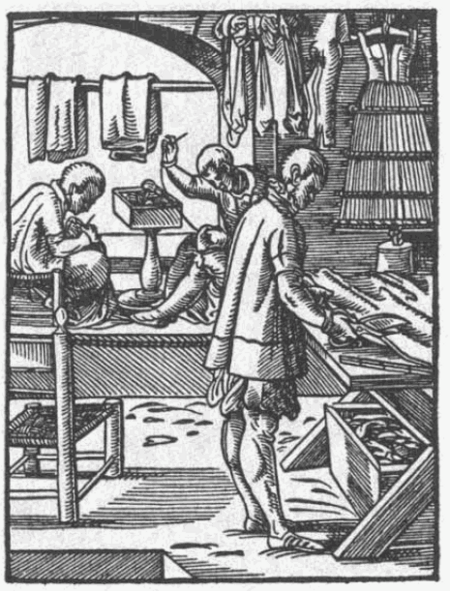

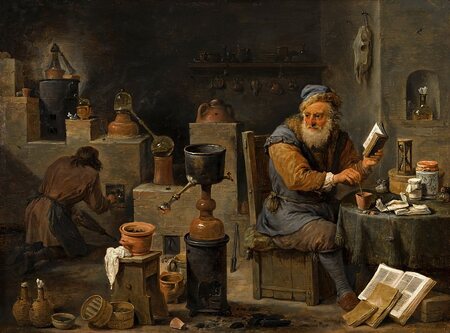

Средневековье: мастерская как ремесленный цех

В Средние века мастерская художника представляла собой прежде всего производственное пространство, где создавались работы по заказу. Это было место, рассчитанное не только под рабочий процесс, важную роль играла коллективная деятельность: зачастую здесь художник обучал своих воспитанников. Работы часто выполнялись по шаблону, с ограниченным творческим вкладом самого художника. Мастерская в это время была местом, где выполнялись заказы для церкви, дворцов, а позднее и для мирских заказчиков.

Особенно важным аспектом было то, что мастерская художника существовала как часть более широкой ремесленной и общественной практики, тесно связанной с гильдиями, которые контролировали производство искусства. В это время художник скорее был ремесленником, чем творцом, и не имел того уровня индивидуальной свободы, который будет характерен для более поздних эпох.

Ренессанс: мастерская как пространство для индивидуального творчества

Леонардо да Винчи, набросок мастерской

С наступлением Ренессанса мастерская начинает приобретать более широкое значение (и распространение). Художники, такие как Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль, начинают воспринимать мастерскую как место не только для выполнения заказов, но и для собственных творческих поисков. Это время, когда художник перестает быть просто ремесленником и становится исследователем, учёным и философом. Мастерская начинает отождествляться с пространством, где исследуются новые техники, формы и идеи, а не только отдается дань канонам и школам.

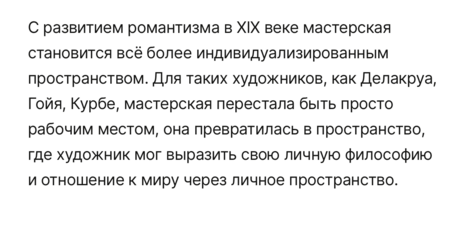

XIX век: мастерская как место личного самовыражения

В этот период мастерская становится местом, где художник создаёт свои произведения как форму протеста против социальных норм и канонов. Время бурных социальных изменений и революционных настроений формировало у художников идею о мастерской как о месте личной свободы и самовыражения. Теперь художник становится не просто частью общества, но и его критиком, а его мастерская — полем для творчества и сопротивления.

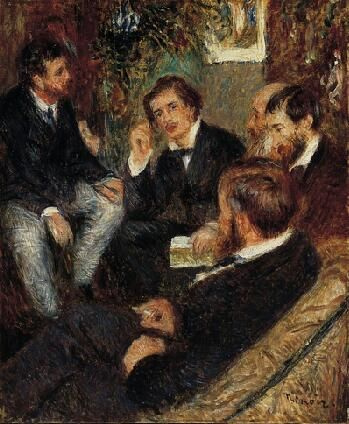

Мастерские в эпоху импрессионизма

Эпоха импрессионизма, развивавшаяся в конце XIX века, стала поворотным моментом в истории искусства. Одним из её значений стало разрушение устоявшихся традиций академического искусства и создание новых подходов к восприятию окружающего мира. Мастерская художника в этот период стала важным элементом не только в процессе создания произведений, но и в поисках новой формы самовыражения. Мастера импрессионизма, такие как Клод Моне, Эдуард Мане и Пьер-Огюст Ренуар, начали активно экспериментировать с новыми методами работы и подходами к изображению света и цвета, что отразилось и на их мастерских.

Одним из характерных признаков импрессионизма было то, что художники начали выходить за пределы мастерских и работать на открытом воздухе, в самом сердце природы. Это было связано с их стремлением передать в своих картинах не только общие формы и силуэты, но и атмосферу, динамику света, изменение цвета в зависимости от времени дня и погодных условий. Рисование на свежем воздухе (что получило название «plein air») становилось важным аспектом работы художников, и их мастерские отражали этот новый подход.

Вообще пленэр — излюбленный способ писать картины для художников-импрессионистов. Так, Клод Моне клялся, что никогда не творит в мастерской, только на пленэре, а для работ на воде у него была собственная лодка-студия. Тем не менее, дом художника в Живерни вместил сразу три мастерские: одну — в главном длинном здании, и две — в отдельных противоположных уголках участка. Поэтому неудивительно, что мастерская Моне была «кочевой»: изначально мастерская была в одном из залов дома, но потом, когда на участке появилось новое здание студии, Моне устроил здесь гостиную и завесил ее своими картинами и картинами приятелей, среди которых были и Писсарро, и Сезанн, и Ренуар. Сегодня эта развеска, как и большая часть мебели, восстановлена по фотографиям из жизни Моне.

Клод Моне в домашней студии

Клод Моне в Живерни

Клод Моне, лодка-студия

XX век: мастерская как пространство экспериментов и разрушения

С развитием модернизма и абстракционизма в XX веке роль мастерской ещё больше меняется.

Она становится полем не только для экспериментов, но и для разрушения традиционных форм. В этот период мастерская уже не является публичным пространством для творчества.

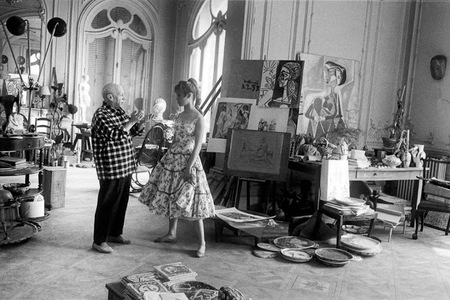

Мастера, такие как Пикассо, Дали и Поллок, стали использовать свои мастерские как лаборатории для поиска новых форм.

Мастерская начинает ассоциироваться с концептуальными идеями и новыми подходами в искусстве. Пикассо, например, работая в своей мастерской в Париже, окружал себя хаосом, что было частью его философии: свобода от традиционных форм и поиск нового языка.

Современность: мастерская как место диалога и взаимодействия

Современные художники обычно имеют личную мастерскую, но также зачастую пользуются пространствами, созданными различными союзами и арт объединениями для сотрудничества, так, обмен идеями и совместная работа становятся важнейшими аспектами творчества, но при этом остается и личный уголок художника, отражающий его стиль жизни и самовыражения.

Мастерская вновь становится частью культурного и социального контекста, местом взаимодействия с другими художниками и зрителями, но уже на нейтральной территории.

Жертвовать, так сказать, не приходится.