1. Фотография как… плоскость

Основу этого раздела составляет корпус фотографических произведений, в которых пространственный модус ещё не до конца проявлен. Ключевыми здесь оказываются категории, связанные с деконструкцией изобразительной, или, если угодно, фотографической поверхности. Они проявляются через ряд методов, которые легли в основу рубрикации раздела — вначале рассматриваются работы, в которых формообразующей категорией оказывается фрагментарность, реализуемая с помощью монтажа и коллажа, затем — опыты экспериментальной печати, где внимание к материалу и поверхности достигает своего предела. Далее — анализируются работы, в которых центральным становится мотив разрушения и остранения визуальной плоскости (преимущественно с помощью оптических и пространственных экспериментов — разделений, разрезов, пробелов, манипуляций с фотоизображением). В финале раздела рассматриваются произведения, ключевым аспектом которых оказывается работа с обрамлением — на этом этапе материализация проявляется достаточно активно, здесь становится возможным разговор о полноценном выходе в объём.

1.1 фрагментация

На протяжении двух послевоенных десятилетий главными фотографическими жанрами оказываются журналистика и документалистика. Однако, со временем доверие к фотографии-документу ослабевает, теперь в информационном поле главенствует телевидение. Этот кризис в фотографии совпадает с кризисом в искусстве — в конечном счёте нестабильность, возникшая в этих двух сферах, приводит к их объединению, смешению.

«Как раз в отношениях этой фотографии [пресс-документалистики] с современным искусством (иначе говоря, с радикально-новаторским пластом собственно художественной визуальной практики) и скрывается механизм глубокой трансформации, благодаря которому фотография и современное искусство в конце концов сливаются в противоречивое целое. Многосторонняя их конвергенция включает в себя прямое использование современным искусством фотографической технологии.» [Левашов, 2012]

Искусство постмодернизма оказывается связано с фотографическим поворотом, фотография становится доминирующим медиумом. С точки зрения содержания принципиально важным методом здесь оказывается апроприация уже существующих изображений, фотографических в том числе. Чаще всего это фотографии, не принадлежащие художественному контексту — наоборот, обладающие утилитарным назначением — коммерческие, новостные, любительские. Часто подобного рода апроприация, использование найденных изображений, вырванных из привычного для них контекста, оказывается связана с исследованием того, как массовая культура понимает фотографию (преимущественно документальную), как ее репрезентативная и описательная функция проникает в повседневную жизнь и воспринимается массовым зрителем, обывателем.

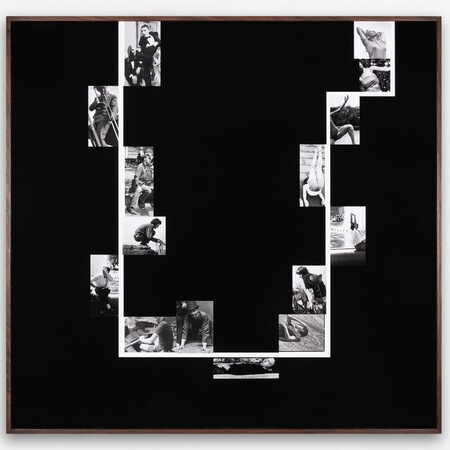

Джон Балдессари. Высокий полет. 1986

Подобный подход реализуется в работах Джона Балдесссари, он использует найденные фотографии, составляет из них последовательности, в которых нарратив полностью деконструируется, а попытка зрителя дешифровать символический уровень произведения обращается неумолимым ускользанием смысла. В этой ситуации формальная организация усиливает возникающий эффект — фотографии, вырванные из изначального контекста, образуют полиптих, разбитый на фрагменты, распределяются по поверхности стены, исходя из некоторой внутренней логики, часто не доступной для зрителя. Центральным методом здесь становится монтаж — смысловой и формальный — серебряно-желатиновые отпечатки объединяются в группы и помещаются в черные рамы, в итоге возникает эффект остранения, основанный на нарушении логических связей — содержательных (через объединение фотографий, которые с трудом складываются в общий нарратив) и формальных (через разрушение целостной поверхности произведения, фрагментацию).

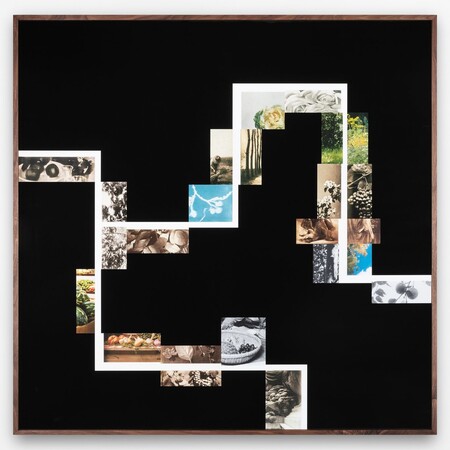

Иньяки Бонильяс. Маргиналия 5, Маргиналия 1. 2019

Формирование нового, ранее не существовавшего нарратива из найденных изображений реализуется и в серии «Маргиналия». Здесь найденные фотографии принадлежат уже вполне конкретному контексту — в центре внимания художника фрагменты фотографий, напечатанных на страницах книг, обязательно с белыми полями. Эта характеристика оказывается ключевой, с помощью белых полей, пробелов художник организует коллажный лист.

Иньяки Бонильяс. Маргиналия 2. 2019

Благодаря обращению к коллажу, составленному из фрагментов, становится возможным разговор о технической воспроизводимости фотографии, ее тиражных свойствах, способности многократно репродуцироваться, возникать в разных контекстах (в этом случае — в разных печатных изданиях), подвергаться разного рода полиграфическим манипуляциям — кадрированию, переводу цветного изображения в монохромное, соединению с другими изображениями. Таким образом, серия «Маргиналия» оказывается исследованием фотографического медиума, которое приобретает автобиографический оттенок — фрагменты напечатанных фотографий художник обнаруживает в книгах из личной библиотеки, формирует из них архив, который впоследствии использует при организации коллажей.

«С самого своего зарождения фотография подчинялась логике архива. Системы и шаблоны девятнадцатого века, созданные для упорядочивания данных, получения знаний и составления историй, превратили их в легко адаптируемую форму подачи информации. Более того, способы разработки и внедрения фотографии как технологии были в значительной степени продиктованы целями архивирования. Это средство описания конкретного, но это также средство сопоставления, повторения и распространения.» [Кампани, 2012]

В этом контексте фотография оказывается призвана стать пространством для изучения значений и импликаций архивного материала, а не просто для превращения его изображений в произведения искусства. Одним из ключевых методов работы с фотографическим архивом становится исследование взаимосвязей и пересечений между коллективной историей и частной памятью — фотография всегда перемещается между ними, стирая любое простое различие.

Владимир Куприянов. Поминки. 1991

Этот вектор реализуется в значительной части работ Владимира Куприянова. Он часто обращается к найденной фотографии и безымянным любительским архивам, использует этот материал как основу для формальных экспериментов. Так, в работе «Поминки» перед зрителем — бытовой групповой портрет, который можно идентифицировать как любительский, разбитый на фрагменты. Здесь строгая визуальная структура, организованная по принципу сетки, сочетается с аллогичным, странным распадом самой фотографии — раздробленной, деконструированной.

Владимир Куприянов. Не отвержи мене отъ лица Твоего. 2011

Этот приём развивается в полиптихе «Не отвержи меня отъ лица Твоего». Здесь центральными приёмами становятся расщепление и удвоение фотографического изображения, реализуемые через последовательное разделение фотографии на фрагменты и их последующее расположение на отдельных панелях, сопровождающееся небольшим, но сразу заметным смещением. Деконструкция оказывается связана и с пространственным разделением, дроблением изобразительной поверхности — между панелями образуется пробел, пустота, которая дополнительно подчеркивает центральный для работы мотив разделения. На содержательном уровне эти произведения можно интерпретировать как визуальную метафору разобщённости советского общества на этапе заката эпохи, отсутствия целостности мироощущения, состояния потерянности и нестабильности, а с другой стороны — как формальное воплощение исторического процесса, составленного из неразрывно связанных и плотно переплетённых человеческих судеб.

1.2 экспериментальная печать

«„Взгляд, проникая внутрь фотообъекта, задерживается, начинает блуждать между просвечивающими друг через друга изображениями,“ — отмечает куратор Мизиано. Зрителю предлагается буквально „всматриваться“ в фотографию, открывая в ней новые глубины значений. В этом философском погружении и кроется секрет воздействия работ Куприянова.» [Безукладников, 2025]

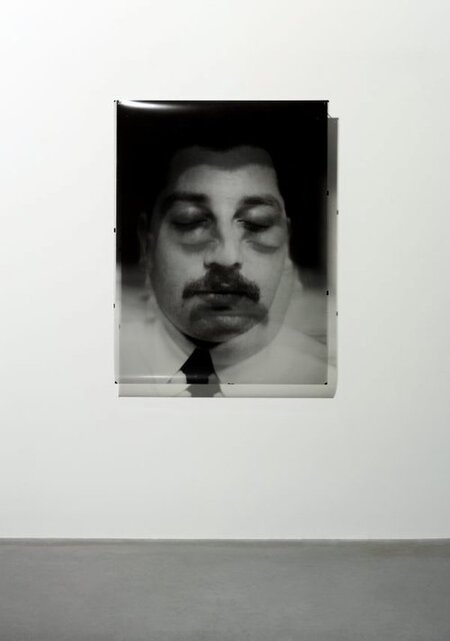

Владимир Куприянов. Выпускники. 2000-2004

Ещё одной ключевой особенностью художественной практики Владимира Куприянова оказывается пристальное внимание к поверхности, на которой печатается фотография. Часто он использует нетрадиционные носители — дерево, папиросную бумагу, текстиль. Однако хрестоматийными для его творчества оказывается работа с прозрачным материалом — стеклом или полиэфирной плёнкой, на которые наносится фотоизображение — найденное или снятое им самим. В результате возникает многослойный фотографический объект, прикрепленный к вертикальной экспозиционной поверхности или наделяемый категорией объема и развивающийся в пространстве. С точки зрения содержания работа с полупрозрачным материалом часто оказывается связана с мемориальным качеством фотографии, становится визуальной метафорой течения времени, непрерывного глобального исторического процесса. Плоские фотографии, напечатанные на прозрачной плёнке, становятся пространственным воплощением приёма мультиэкспозиции — образы накладываются друг на друга, образуют новую визуальную систему, напоминающую секвенцию, но функционирующую по несколько иным законам.

Мерилин Фаирски. После изображений. 1995

Мерилин Фаирски. После изображений. 1995

Подобная работа с полупрозрачным материалом, использование наложений обнаруживается и в серии «После изображений». Здесь схожим образом выстраивается пространственный вариант мультиэкспозиции, содержательным ядром, как и в серии Куприянова «Выпускники» выступает портрет. Главным отличием оказывается категория времени — если для Куприянова важной становится попытка визуализировать глобальный ход времени, его неумолимую протяженность, то здесь время сжимается до предельно краткого мгновения — секунды за которую человек успевает моргнуть. Серия «после изображений» оказывается исследованием фотографического медиума, его способности с одной стороны зафиксировать момент, остановить течение времени, а с другой — продлить его, расширить до предела, до бесконечности.

Эстер Ховерс. Окна. 2020

Эстер Ховерс. Окна. 2020

Это состояние зафиксированности, срединное положение между мгновением и вечностью находит свое визуальное воплощение в проекте «Окна», составленным из архивных снимков и фотографий, снятых во время пандемии. Художница комбинирует современные и исторические портреты жителей Гааги, размещает полученные прозрачные коллажи на окнах, и фиксирует взаимное наложение персонажей и опустевшей городской среды. С помощью такого формального метода настоящее и прошлое сталкиваются, сосуществуют в общем безлюдном затвердевшем пространстве.

Иньяки Бонильяс. Горизонты возможного. 2013

Исследование времени и пространства через апроприацию чужих изображений лежит в основе проекта «Горизонты возможного». Здесь художник обращается к кадрам из европейского кинематографа середины века, разделяет их на фрагменты, из которых формирует новую последовательность — сложносочинённый фиктивный ландшафт, составленный из отдельных сегментов, обладающий исследовательским, в каком-то смысле искусствоведческим зарядом. Несмотря на вполне привычный способ печати (это цифровая чёрно-белая печать на фотобумаге), здесь также как и в рассмотренных выше работах обнаруживается предельное внимание к поверхности — в данном случае выраженное в интенсивной проявленности фактуры. Важным оказывается и обращение к изображениям, наделённым категорией авторства — это не безымянные архивы и анонимные любительские снимки, как раньше, но вполне конкретные фрагменты из фильмов (например, среди прочих здесь обнаруживаются кадры Марселя Дюшана и Эрика Ромера).

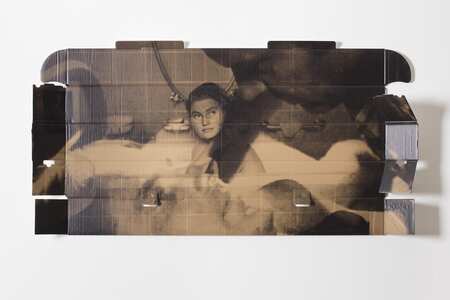

Адам Брумберг и Оливер Шанарин. Перевязывайте нож, а не рану. 2018

Адам Брумберг и Оливер Шанарин. Перевязывайте нож, а не рану. 2018

Апроприация изображений, принадлежащих полю современного искусства, обладающих вполне конкретным, часто хрестоматийным автором лежит в основе серии «Перевязывайте нож, а не рану». Здесь художники обращаются к значимым для себя фотографиям, комбинируют их со своими собственными (подчёркнуто личными) и используют ещё один метод имитации приёма мультиэкспозиции — последовательную печать одного фотоизображения поверх другого. В качестве носителя выступает картон из-под упаковок от фотобумаги, достаточно крупного формата. На него одна за другой, случайно или спланировано, наносятся фотографии, принадлежащие разным контекстам и временным периодам — это хрестоматийные снимки всемирно известных фотографов прошлого, фотографии из личного архива художников, практических и научных пособий.

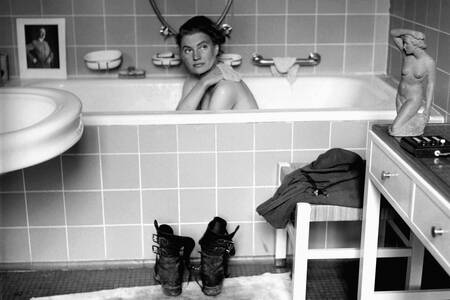

Адам Брумберг и Оливер Шанарин. Перевязывайте нож, а не рану. 2018 | Дэвид Шерман. Ли Миллер. 1945

Так, например, достаточно просто узнать культовую фотографию Ли Миллер, на которую сверху накладываются фрагменты человеческих лиц, напоминающие кадр из сложно идентифицируемого фильма. Центральным методом здесь оказывается наложение — формальное и смысловое — содержательным ядром становится мотив насилия, который сосуществует, объединяется с бытовыми сценами, портретами детей, фрагментами пейзажа, натюрмортами. В итоге возникает эффект остранения, становится ясной визуальная метафора современной цифровой среды, в которой тысячи изображений сосуществуют в одном пространстве, пусть и виртуальном, накладываются друг на друга, объединяются в единый информационный поток.

Виталий Северов. Воспоминания Будущего. 2019

Виталий Северов. Воспоминания Будущего. 2019

Несколько другой подход лежит в основе проекта Виталия Северова «Воспоминания Будущего». Здесь художник также работает с темой культурной памяти, он также обращается к архиву, но теперь это архив, состоящий не из фотоизображений, но из найденных в местах съёмок листов — технической документации, данных исследований, вычислительных программ на перфокартах. Именно они становятся носителями, на которых Северов печатает собственные документальные фотографии, фиксирующие руинированные памятники прошлого, заброшенные лаборатории, монументальные электростанции, найденные артефакты. Содержательную основу проекта составляют места, сохранившие визуальные черты ушедшего советского прошлого, глобальных исторических процессов. Формально это ретроспективная направленность, взгляд обращённый в прошлое, которые усиливаются за счёт найденных бумаг для печати и использования устаревшей технологии репродуцирования фотоизображения. Так, формируется разговор о коллективной памяти, памяти места, о следах, которые исторический процесс оставляет в ландшафте. Это исследование, направленное на поиск границ между прошлым и настоящим.

1.3 деконструкция плоскостного изображения

«Параллельное восприятие двух- и трёхмерных пространств — одно из самых приятных переживаний при рассматривании фотографии. Способность этой техники отображать застывшие пластические формы, быстротечные события и их сочетания и сводить их графически к двум измерениям являлась источником и вдохновения, и проблем на протяжении всей истории ее существования. В современной художественной фотографии вопросы о сущностных свойствах этого вида искусства не только связаны с техническими приемами, которыми пользуются художники, но зачастую становятся собственно предметом их произведений» [Коттон, 2020]

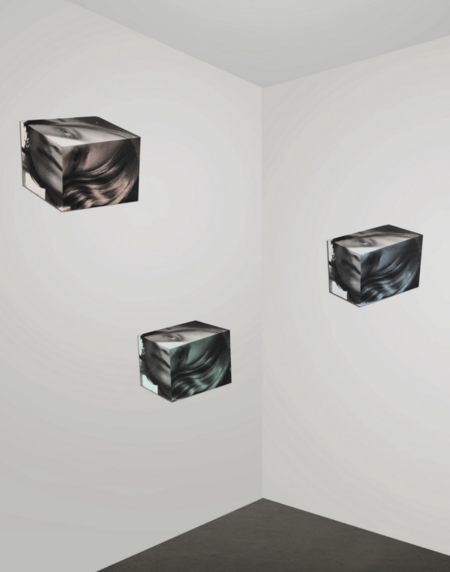

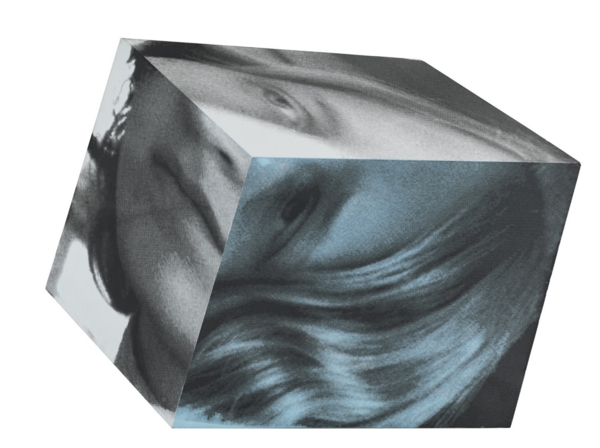

Урс Фишер. О, я вижу, это печально. 2006

Размывание границ между двух- и трехмерным изображением лежит в основе серии " О, я вижу, это печально» Урса Фишера. Формально перед зрителем плоская алюминиевая панель, на которую нанесены фрагменты фотографии. За счёт деконструкции исходного портрета возникает оптическая иллюзия объема, зрителю кажется, что перед ним — трехмерный объект, параллелепипед. Эффект усиливается благодаря тонированию разных частей изображения. Фрагменты оригинальной фотографии — чёрно-белой — окрашены в разные по насыщенности оттенки (зелёного, синего и розового) в зависимости от освещенности фиктивного параллелепипеда. Цвет дополнительно подчеркивает ощущение светотени. Возникает достаточно убедительная имитация трехмерного объекта, появляется эффект слома восприятия, реализующийся через нарушение геометрической логики изображения.

Урс Фишер. Ландшафт. 2016

Урс Фишер. Ландшафт. 2016

Экспериментальный импульс, сосредоточенный на формальном исследовании плоскости, цвета и объема, реализуется и в серии Урса Фишера «Ландшафт». Здесь художник работает с автопортретом, фрагменты которого, напечатанные на алюминиевых панелях, он деконструирует, раскладывает на фрагменты, разрезает на части, а затем — пересобирает, оставляя пустоты. В итоге перед зрителем возникает трехмерный объект, прикрепленный к вертикальной экспозиционной поверхности стены, обладающий внутренним объемом, толщиной, обеспеченной выбором материала. Пространственный модус реализуется и на уровне содержания — Фишер реорганизует черты фотографии собственного лица — его фрагменты напоминают органические формы, а название серии «Ландшафт» намекает на связь с пейзажной живописной традицией, подсвечивая формальное сходство используемых элементов (фигуративный заряд которых редуцируется) с топографическими структурами.

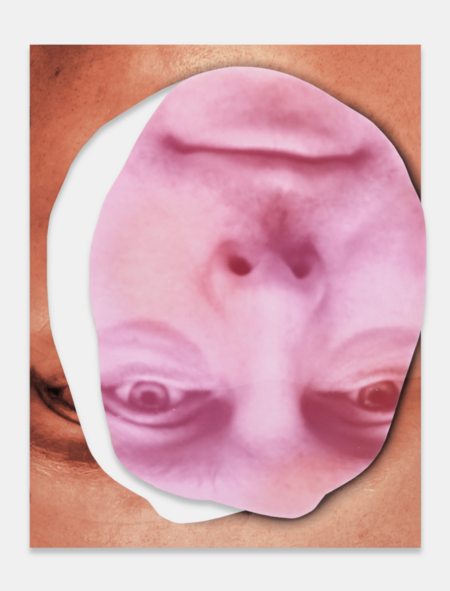

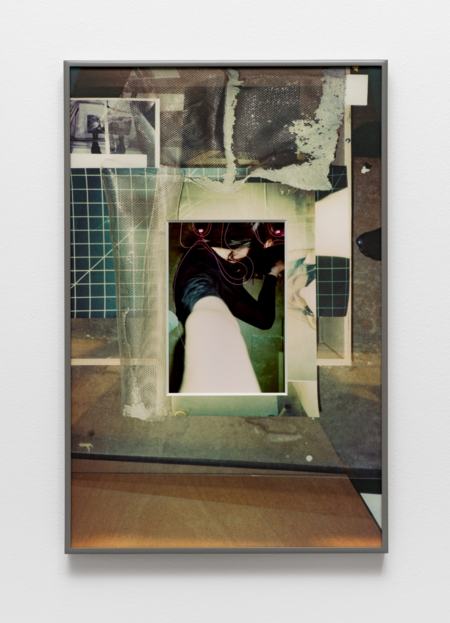

Б. Ингрид Олсон. Склад ума. 2023

Б. Ингрид Олсон. Склад ума. 2023

Деконструкция фотографической поверхности оказывается центральным методом в серии Б. Ингрид Олсон «Склад ума». Здесь струйный отпечаток, который можно идентифицировать как снэпшот (подчёркнуто небрежный, грубый, любительский), помещается в паспарту, на которое с помощью УФ печати нанесено изображение, по сути представляющее собой коллаж, составленный из фрагментов интерьерных и предметных снимков. В результате возникает комплексное изображение, семантическая структура которого разрушается, зритель с трудом считывает разрозненные фигуративные элементы, оказывается неспособен их сопоставить и осмыслить как части единого целого. В сложносочинённой, составленной из разнородных элементов хаотичной структуре изображения проступают подчёркнуто «реальные» снэпшоты, фиксирующие человеческие жесты, хоть и обезличенные, но обладающие практически физически ощутимой категорией телесности. Таким образом, серия «Склад ума» оказывается построена на поиске границ между абстрактным и фигуративным, на пульсации между овеществлённым, предметным, телесным и условным, метафизическим, нематериальным.

Джоанна Пиотровска. Без названия. 2024

Исследование природы человеческого жеста в совокупности с разрушением поверхности фотографического изображения лежит в основе художественной практики Джоанны Пиотровской. Одним из центральных для ее творчества методов оказывается коллаж, построенный на кропотливом и предельно точном сопоставлении, соединении фрагментов фотографий. Ее работы, составленные из постановочных снимков, фиксирующих физическое взаимодействие между людьми, их жесты и прикосновения, семантическую систему которых достаточно сложно однозначно расшифровать, дезориентируют зрителя. С формальной точки зрения эффект остранения усиливается благодаря коллажной поверхности, собранной из фрагментов серебро-желатиновых отпечатков (подчёркнуто зернистых и шумных).

Джоанна Пиотровска. Без названия. 2022

«Моя цель состояла не в том, чтобы рассказать историю, а в том, чтобы вызвать разрозненные ассоциации, связанные с инертностью, насилием или психологическим подавлением, но при этом сопровождающиеся противоречивыми чувствами: близостью, нежностью, радостью, защитой и заботой.» [Пиотровска, 2022]

Джоанна Пиотровска. Без названия. 2022

Важной категорией здесь оказывается и обрамление — большинство своих работ Пиотровска помешает в рамы из деревянного шпона — материала, характерного для польской мебели 1980х годов. Благодаря этому произведение, с одной стороны, наделяется автобиографическим оттенком, а с другой получает новое пространственное звучание.

1.4 обрамление, выход в объем

«Установившаяся в постренессансном искусстве традиция обрамления картин означает, что рама также обозначает особый статус картины. Однако значение рамы неоднозначно: с точки зрения стены галереи, она является частью картины, но с точки зрения картины она растворяется в стене. По отношению к отдельному изображению эта двусмысленность относительно ясна. Внутри последовательностей или блоков изображений воспроизведение кадра более сложное: кадр не только перемещается между окружением и изображением, но и взаимодействует с другими кадрами в группе изображений.» [Уэллс, 2012]

Мария Антельман. Волнолет, Собственные цепи. 2020

Мария Антельман. Головоломщики II. 2020

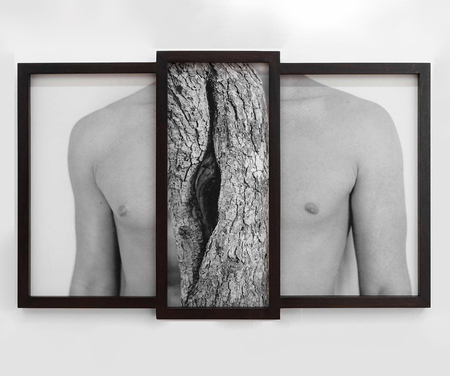

Деревянные рамы, фрагментарность, внимание к человеку, жесту и телесности обнаруживается в работах Марии Антельман. Ее художественная практика строится на формировании противоречий, оппозиций между образами, фрагментами человеческого тела и природных органических объектов (камней, деревьев), между ситуациями присутствия и отсутствия. Принципиально важную роль здесь играют пустоты, паузы, пробелы между фотографиями, придающие произведению пространственную уникальность и обеспечивающие зрителю поле для свободной интерпретации. Важным оказывается и сама организация обрамления — чаще всего Антельман использует деревянные рамы, соединённые между собой с помощью реек, выполненных из такого же материала. Возникает визуальная параллель с иллюстрациями-схемами из научных, например, биологических или медицинских, изданий.

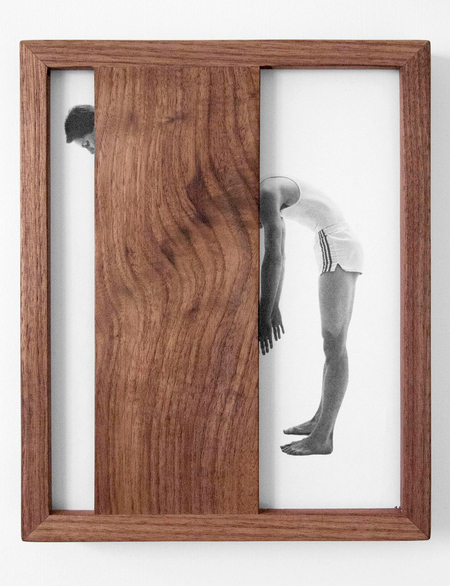

Эли Крейвен. Соболезнование № 1. 2023, Человеческая фигура № 1. 2019

Эли Крейвен. Связанность (Улучшение). 2024

Формирование пустот и перекрытий, побуждающих зрителя конструировать, самостоятельно достраивать фабулу, лежащую в основе фотографии, реализуется в художественной практике Эли Крэйвена. Он часто работает с найденными изображениями, заимствованными из медицинских изданий, учебных пособий, телевизионных клипов. Важными для него категориями оказываются, с одной стороны, исследование фотографического медиума, попытка проанализировать по каким законам функционируют утилитарные фотоизображения, какие их элементы отвечают за конструирование смысла, а с другой — физический, пространственный уровень произведения, реализуемый через наложение на исходную фотографию панелей, реек, вставных конструкций, выполненных из орехового дерева, обладающих проявленной органической фактурой, которая в сочетании с активной растровой точкой печатных фотографий усиливает физические, осязаемые качества произведения.

Эли Крейвен. Человеческая фигура № 3,5,4. 2019

«Движущей силой моей практики является желание увидеть, но не обнаружить ничего шокирующего. Вместо этого, кажущиеся обыденными образы изолированы и фрагментированы, представляя собой повествование, исследующее неизбежную, причудливую и эротическую природу изображений.» [Крэйвен, 2023]

Эм Руни. Ужас Вероники. 2017

Несколько иначе работа с обрамлением проявляется в художественной практике Эм Руни. Это не рамы в прямом понимании этого слова, скорее — сложносочинённые скульптурные конструкции, расположенные на вертикальной поверхности стены, внутрь которых помещаются фотографии. Эти конструкции выполнены из промышленных материалов — стальных кронштейнов, олова, алюминия. Они обладают четко проявленными тактильным свойствами, которые легко считываются визуально, придают работе ощутимый физический вес, наделяют фотографию материальным зарядом. Изображение и рама здесь сосуществуют, ни один из элементов не оказывается вторичным.

Эм Руни. Когда героиня играет саму себя. 2021

Важным здесь оказывается исследование восприятия фотографии как памятного объекта, личной реликвии. Это ощущение, в каком-то смысле любительское по своей организации, реализуется в импульсе, направленном на настойчивое украшение исходного снимка, помещение его в специальную раму, иногда визуально избыточную, подчёркнуто рукотворную.

Безукладников А. Фотография как машина времени: выставка Владимира Куприянова в МОММА // Photographer.ru. (URL: https://www.photographer.ru/events/review/9371.htm) Просмотрено: 19.10.2025.

Коттон Ш. Фотография как современное искусство / пер. А. Глебовской. М.: Ад Маргинем Пресс, 2020.

Левашов В. Лекции по истории фотографии. 2-е изд. М.: Тримедиа, 2012.

Campany D. Art and Photography. Vienna: Phaidon Press, 2012.

Craven E. Six Questions for Eli Craven // Tique. (URL: https://tique.art/interviews/six-questions/eli-craven/) Просмотрено: 19.10.2025.

Piotrowska J. Sleeping Throat, Bitter Thirst // Kestner Gesellschaft. (URL: https://kestnergesellschaft.de/en/exhibition/55) Просмотрено: 19.10.2025.

Wells L. Photography: A Critical Introduction. Abingdon: Routledge, 2009.