Формат интервью, конструирование мифа студии

Рассмотрим интервью как активный медиум, который конструирует репрезентацию творческой среды через вопросную структуру, редакторские решения и визуальное сопровождение. Интервью с художниками о студии становится сценой, где разыгрывается миф о творческом пространстве: от романтизированного образа мастерской-убежища до институционализированного нарратива о профессионализме и дисциплине

Интервью как методология исследования

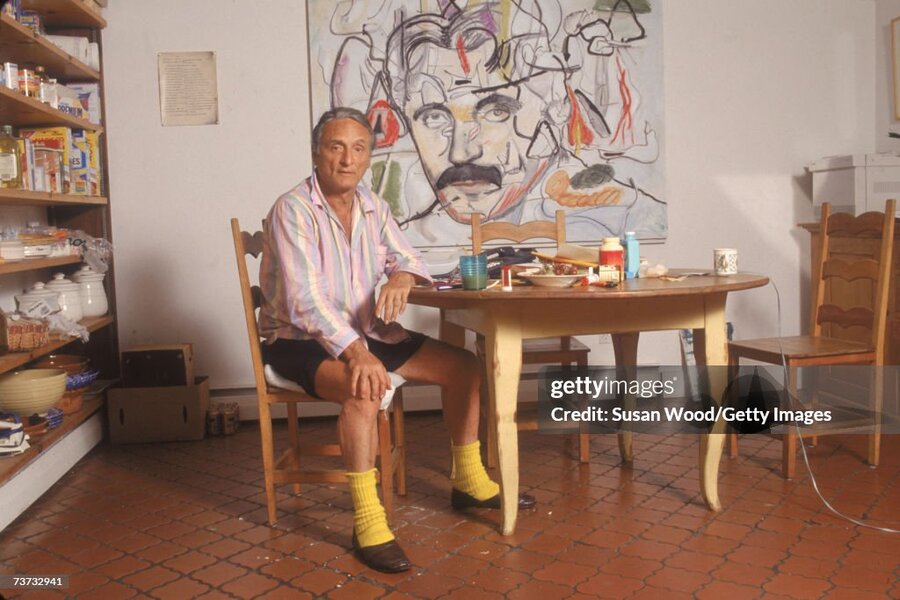

Larry Rivers, September 1992, Photo by Susan Wood/Getty Images

Ханс Ульрих Обрист, один из ключевых практиков интервью в современном арт-мире, описывает свой Interview Project как исследовательскую методологию, которая стала неотъемлемой частью его кураторской практики и способом генерации кросс-дисциплинарных диалогов. Обрист начал записывать интервью на кассетный магнитофон в конце 1980-х, избегая формальных студийных записей и предпочитая неформальные условия — «за кофе или в такси» [18], что создавало специфическую атмосферу разговора и влияло на характер высказываний художников.

С середины 1990-х Обрист стал использовать цифровую камеру, что трансформировало формат: интервью стало не только аудио, но и визуальным документом, где зафиксированы жесты, окружение, мимика художника. Эта эволюция медиума — от текстовых записей к аудио и видео — напрямую влияет на то, какие аспекты студии и творческой среды становятся видимыми и артикулируемыми: видео-интервью делает пространство соприсутствующим в разговоре, тогда как текстовые интервью фокусируются на словесных метафорах.

Обрист разработал несколько форматов интервью, в зависимости от контекста: индивидуальные беседы, совместные интервью (когда интервьюер приходит с другим человеком, создавая «контекст диалога» [18]), серийные интервью с одним и тем же художником на протяжении лет и марафоны интервью, длящиеся 24 часа. Каждый формат создает разные типы знания: короткие интервью дают снимок момента, серийные — возможность проследить эволюцию практики, марафоны — фрагментированный портрет сообщества или города через разных людей.

Keith Haring, New York City, 1985, Photo by Janette Beckman/Getty Images

Ключевой тезис Обриста заключается в том, что наименьшее количество интервью публикуется, сотни остаются неопубликованными, что указывает на интервью как на форму кураторской деятельности, которая не обязательно публична и может функционировать как личный архив и инструмент для будущих проектов. Эта непубличная часть работы создаёт разрыв между реальным опытом разговора и его медиатизированной версией, что важно для понимания конструирования мифа студии: то, что попадает в публикацию, — результат редакторских решений и отбора.

Jackson Pollock, East Hampton, New York, April 1991, photo by Susan Wood/Getty Images

Структура вопросов и направленность интервью

Структура интервью напрямую влияет на то, какие аспекты творческой среды будут раскрыты художником: закрытые вопросы о конкретных материалах, инструментах и процедурах генерируют технические описания, тогда как открытые вопросы о чувствах, воспоминаниях и ассоциациях запускают метафорические и нарративные репрезентации. Согласно типологии качественных интервью, стили варьируются от доксастических (фокусируются на понимании опыта и поведения интервьюируемых) до эпистемических (направлены на со-конструирование знания), что задаёт разные позиции для художника — от респондента до равного партнёра [19].

Например, вопросы типа «Опишите ваш типичный рабочий день» или «Какие инструменты вы используете?» вызывают утилитарные описания студии как функционального пространства, насыщенного материальными объектами. C другой стороны, вопросы типа «Что для вас значит студия?» или «Как пространство влияет на ваше воображение?» провоцируют метафорические репрезентации, где студия описывается через образы дома, убежища, лаборатории или сцены.

Yannis Tsarouhis, Athens, 1961, Slim Aarons/Hulton Archive/Getty Images

В методическом руководстве SBMK Foundation [20] по проведению интервью с художниками подчёркивается важность концепт-сценария: интервьюер должен заранее определить, какую информацию он хочет получить (биографическую, техническую, концептуальную, контекстуальную) и выстроить вопросы соответственно. Сценарий интервью может включать вопросы о физическом пространстве (размер, освещение, расположение), организации работы (распорядок дня, дисциплины труда) и эмоциональном значении (воспоминания, привязанность, конфликты), что создаёт многослойную репрезентацию студии.

Редакторская политика

Редакторская политика журналов и платформ играет ключевую роль в конструировании мифа о студии: выбор художников для интервью, длина публикации, визуальное сопровождение и акценты в редактуре текста формируют канонические образы творческой среды. Frieze и Artforum, два ведущих арт-журнала с богатыми архивами интервью, задают стандарты репрезентации: Frieze тяготеет к критическому и контекстуальному формату, где интервью встраивается в дискуссии о выставках, институциях и политике, тогда как Artforum фокусируется на концептуальной и формальной стороне практики.

Salvador Dali, 1951, (Photo by Daniel Farson/Getty Images)

Редакторские решения включают сокращение и монтаж разговора: из многочасовой беседы отбираются ключевые цитаты, которые затем выстраиваются в логичный нарратив, часто с удалением повторов, пауз, сомнений и противоречий, что делает текст более «чистым», но менее аутентичным. Традиционное представление интервью через вопросы и ответы создаёт клише и привычку, которая не отражает сложность взаимодействия между интервьюером и интервьюируемым, где значения со-конструируются и постоянно переопределяются.

Канонизация определённых образов студии происходит через повторение паттернов в интервью: если ряд художников в 1980-е описывают студию как «место уединения» [11], этот мотив закрепляется в дискурсе и становится ожидаемым элементом описания, что заставляет последующих художников либо подтверждать, либо оспаривать этот миф.

Обрист в своих интервью часто задаёт вопрос о непубличной части творчества: «Что остаётся за кадром? Что вы не показываете?» [18], что позволяет частично деконструировать миф и показать расхождение между публичной репрезентацией и приватной реальностью студии.

Arrowhead Ranch, Parksville, New York, August 24, 1991. (Photo by Steve Eichner/Getty Images)

Визуальная документация студии как постановочный акт

Bob Ross, Acey Harper, Getty Images

Фотография студии, сопровождающая интервью, — не нейтральная фиксация реальности, но постановочный акт документации, где художник или фотограф принимают решения о том, что показывать и как. Согласно рекомендациям, важны освещение и фон: естественный свет или рассеянный студийный свет могут усилить детали без искажения цветов, что создаёт «правдоподобный"[21], но контролируемый образ пространства.

Ian Cook, 2008, London, England, (Photo by Getty Images for Reebok)

Настройки камеры и техники, такие как контроль глубины резкости, позволяют фокусироваться на определённых объектах (например, на рабочем столе с инструментами), размывая фон, что направляет взгляд зрителя и создаёт иерархию значимости внутри пространства.

Профессиональные фотографы, снимающие студии для публикаций, используют разрешение 36 мегапикселей или выше, чтобы обеспечить высокое качество изображений, что делает фотографию не просто иллюстрацией, а самостоятельным визуальным документом, который может быть использован в различных контекстах.

Процесс подготовки к съёмке включает уборку или, наоборот, создание «контролируемого хаоса»: художники могут специально оставить инструменты на видном месте, разложить эскизы или выставить книги, чтобы создать визуальный нарратив о своей практике, который соответствует желаемому образу.

Painter Brice Marden, August 21, 2007 in Hydra, Greece (Photo by Catherine Panchout/ Sygma via Getty Images)

Художница Гретчен Эндрю в интервью описывает, как она использует визуальную документацию и манипуляции изображениями для создания «фантазий, которые являются планами» [22]: настаивая, что она будет на обложке Artforum, она создаёт изображение себя на обложке, что в конечном счёте может привести к реальной публикации.

Эта логика применима и к репрезентации студии: художник, создающий визуальный образ своей студии для публикации, конструирует желаемую версию пространства, которая затем находится в арт-дискурсе и влияет на восприятие его практики. Фотографии студии Фрэнсиса Бэкона, сделанные Перри Огденом в 1998 году, стали каноническим образом «хаотичной мастерской гения» [9], хотя Бэкон сам контролировал доступ в студию и редко позволял снимать её, что делает эти изображения результатом осознанного решения о раскрытии приватного пространства.

Темпоральность интервью: момент и долгосрочность

Интервью обладает особой темпоральностью: оно одновременно фиксирует момент разговора и создаёт текст, который продолжает существовать вне времени, приобретая новые значения в разных контекстах.

Обрист подчёркивает, что серийные интервью с одним и тем же художником на протяжении лет позволяют отследить эволюцию практики и пространства: «Если вы садитесь снова и снова с кем-то, начинают происходить вещи, которые могут быть интересны для чтения» [18].

Примеры — многолетние беседы Дэвида Сильвестра с Фрэнсисом Бэконом и Пьером Кабанном с Марселем Дюшаном, которые дают «беспрецедентное понимание работ на протяжении устойчивых периодов времени» [18]. Обрист стремится воспроизвести эту модель, проводя «ускоренную деятельность» [18] бесед, где, в отличие от выставок с дедлайнами, он может «забыть о времени или даже освободить время» [18].

В печатной форме интервью приобретает нетемпоральность, которая может иметь разное значение в разные моменты, в зависимости от «критического метаболизма» [18] читателя. Обрист описывает опыт пересмотра собственных интервью спустя годы и развития нового понимания практики художника, что указывает на интервью как на живой архив, который продолжает генерировать смыслы.

Интервью-марафоны и фрагментированный портрет

Marina Abramovic, New York City 15 November, 2002, TIMOTHY A. CLARY/Getty Image

Формат 24-часовых интервью-марафонов, разработанный Обристом и архитектором Ремом Колхасом, представляет альтернативную модель: вместо углублённого разговора с одним человеком проводится серия коротких бесед, создавая фрагментированный портрет города или сообщества [18].

Первый марафон в Лондоне содержал интервью с 60 практиками о их работе, будущем Лондона и множестве других вопросов, создавая многоголосый нарратив об изменениях города. Эта модель связана с идеей «сцены для разговора» [18]: марафон создаёт публичное пространство, где интервью становится перформансом, а зрители могут наблюдать за процессом в реальном времени, что размывает границу между приватным разговором и публичным событием. Для темы студии это означает, что интервью перестаёт быть только способом узнать о пространстве, становится способом создать пространство для разговора, где репрезентация среды конструируется коллективно.