Bildwissenschaft: от искусствознания к когнитивной науке

Данное исследование посвящено разработкам немецкой школы теории образа Bildwissenschaft, в рамках которой методы визуальных исследований совмещаются с теориями современной когнитивной науки.

Визуальные исследования изначально отличались трансдисциплинарностью и стремлением к методологическому разнообразию. В рамках гетерогенного пространства визуальных исследований можно встретить интеграцию разработок не только гуманитарных дисциплин (от теории литературы до постколониальных исследований), но и точных наук — например, когнитивной науки. Одним из ярких примеров такой дисциплинарной открытости оказывается немецкая традиция визуальных исследований — Bildwissenschaft, использующая разработки современной когнитивистики. Немецкие теоретики обращаются к таким ее направлениям как воплощенное, расширенное познание и энактивизм для проявления специфичности визуального как особого модуса мышления и производства значения; для взгляда на изображения и образы как на «живую» материю, способную активно влиять на собственного производителя и зрителя, оказываясь не только репрезентацией или иллюстрацией, но — участником невербального, аффективного и телесного «диалога».

В данном тексте мы расскажем об особенностях взаимодействия немецкой традиции визуальных исследований и современной когнитивной науки: проследим основные нарративы и концепты этого диалога и проявим продуктивные разработки немецкой Bildwissenschaft для описания и анализа визуального, ставшие результатом интеграции теорий воплощенного, расширенного познания и энактивима. Движение к эвристическому потенциалу когнитивной науки для исследования визуального будет постепенным: от краткого обзора визуальных исследований и внутренней специфики Bildwissenschaft, выделения основных положений современной когнитивной науки до анализа проектов ключевых представителей переплетения Bildwissenschaft и когнитивистики — Хорста Бредекампа, Майкла Кройса и их коллег.

Визуальная культура и визуальные исследования

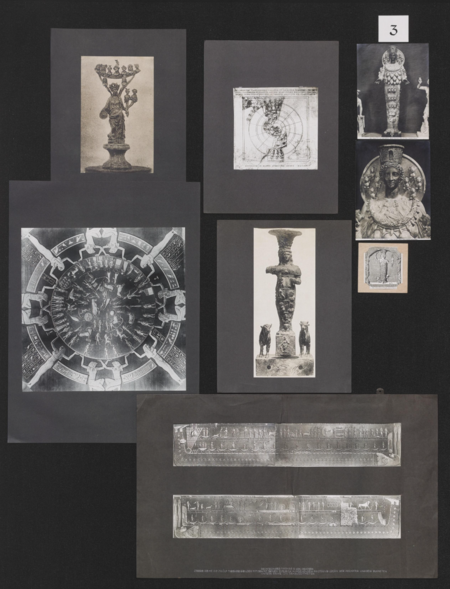

Аби Варбург. Атлас Мнемозины. Панель 46. Фрагмент

Оформившиеся в 1990-х годах визуальные исследования «прорастают» из нескольких мест и традиций, продолжая оставаться не единой и универсальной «призмой» для изучения проблем визуальности, но динамичным и разнообразным исследовательским полем/движением, объединенным комплементарными методологическими стратегиями и объектами исследований. Одной из отправных точек современных визуальных исследований были британские культурные исследования конца 1950-х — 1960-х годов, среди представителей которых можно выделить Ричарда Хоггарта, Рэймонда Уильямса и Стюарта Холла. Визуальное было интересом в качестве проявления культурного, как мощный инструмент передачи идей, ценностей и идеологий: например, Холл и Уильямс изучали роль телевидения как «рупора» идеологии, Хоггарт — распространение ценностей массовой культуры через литературу, кино и рекламу.

Отличные социально-политической перспективой и наследующие марксистской критике британские культурные исследования в 1970-х годах «распространились» по гуманитарным университетам Англии, постепенно интегрировав в себя разработки других дисциплин: истории искусства, антропологии, социологии, исследований кино, гендерных, феминистских и постколониальных исследований и т. д. [1, p. 2]. Благодаря этому спектр проблем и исследовательских вопросов, как и используемых методов, расширился: визуальное становится призмой для рассуждений о дискриминации и контроле, политической репрезентации и идентичности, мужском/женском «взгляде» (gaze) и т. д.

С 1980-х годов британские культурные исследования стали частью уже американских, канадских и др. университетов; постепенно внутри англосаксонских культурных исследований кристаллизуется специфическое исследовательское поле — визуальная культура, сделавшая визуальные артефакты культуры своим основным фокусом. В отличии от культурных исследований, визуальная культура немного отдаляется от марксистской критики, сближается с искусствознанием, интегрирует разработки французских исследований, например, в лице Р. Барта [1, p. 2].

…изображение больше не иллюстрирует собой слово; со структурной точки зрения само слово паразитирует на изображении…

Р. Барт, Фотографическое сообщение

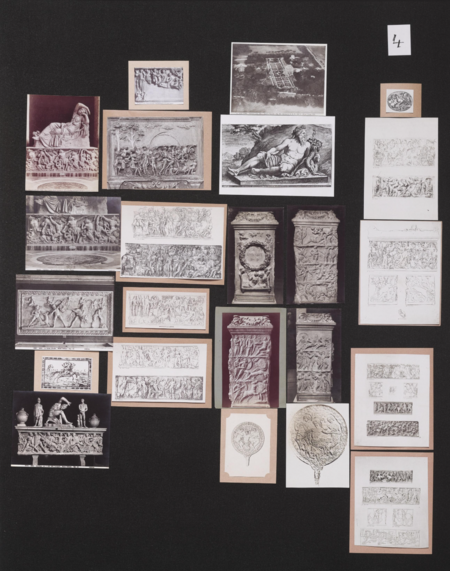

Аби Варбург. Атлас Мнемозины. Панель 3 и 4

Важно, что впервые понятие «визуальная культура» (наравне с концепцией «взгляд эпохи») в 1972 году ввел английский историк искусства Майкл Баксандалл в своей знаменитой работе «Живопись и опыт в Италии XV века», ставшей одним из ориентиров будущего междисциплинарного диалога гуманитарных наук и становления визуальных исследований. Совместив разработки социальной истории искусств (но отказавшись от редукции проблем художественного стиля к идеологии господствующего класса), культурно-исторической школы, восходящей к Якобу Буркхардту, структурной антропологии, исследования Эрвина Панофского о габитусе эпохи и Эрнста Гомбриха о «внутренних» схемах зрителя, Баксандалл поставил вопрос о связи духовной жизни, экономических и социокультурных факторов эпохи с особенностями ее визуального восприятия и когнитивных, визуальных, изобразительных практик и навыков [2, с. 231].

…часть того интеллектуального инструментария, при помощи которого человек упорядочивает свой визуальный опыт, изменчива, основная масса этого подвижного инструментария обусловлена культурой, то есть детерминировано обществом, которое повлияло на опыт данного человека.

М.Баксандалл. Живопись и опыт в Италии XV века

Работа Баксандалла была частью нарастающего с 1960-х годов стремления некоторых представителей американского и европейского искусствознания к пересмотру собственных методов; поиску продуктивных подходов за пределами дисциплины; к интеграции политического и социокультурного измерения в рассуждения о художественной форме; анализу «глобального» визуального поля, детерминированного культурой и пронизывающего искусство; «расширения» объекта исследования в сторону «неклассических» медиумов популярной культуры. Движение против консервативного искусствознания также стало одним из импульсов зарождения нового поля исследований — визуальной культуры.

Аби Варбург. Атлас Мнемозины. Панель 6 (фрагмент)

В 1990-х годах термин «визуальная культура», введенный Баксандаллом в 1970-х, был реактуализирован: постепенно в гуманитарных науках начали появляться работы, призванные дать определение визуальной культуре; нарастали споры о «судьбе» исследований визуальной культуры как самостоятельной дисциплины. Так, в 1996 году в журнале October вышла «Анкета о визуальной культуре», где представители разных исследовательских направлений рассуждали как о необходимости создания новой дисциплины, предметом которой станет визуальная культура, так и о принципиальной антидисциплинарности исследований визуальности; о возможностях новой «дисциплины» для обновления искусствознания, или — её вреде для целостности истории искусств. Также был предложен термин «визуальные исследования» (visual studies), в том числе призванный преодолеть зависимость исследований визуальной культуры от культурологии.

…обещание визуальных исследований заключалась в том, что изображения более активны, они не просто помогают теоретизировать, направлять, стимулировать, производить или определять аргументы…

Дж. Элкинс. Farewell to Visual Studies

Первый историограф визуальных исследований Маргарита Диковицкая отмечала: «некоторые исследователи используют термин „визуальные исследования“ для обозначения новых теоретических подходов в истории искусства (Michael Ann Holly, Paul Duro); некоторые хотят расширить профессиональную территорию искусствоведения, включив туда артефакты всех исторических периодов и культур (James Herbert); другие придают особое значение процессу видения (W. J. T. Mitchell) сквозь эпохи (David Rodowick); в то время как третьи полагают, что категория визуального заключает в себе нетрадиционные медиа — визуальные культуры не только телевидения и цифровых медиа (Nicholas Mirzoeff), но и институциональных дискурсов науки, медицины и закона (Lisa Cartwright)» [1, p. 7].

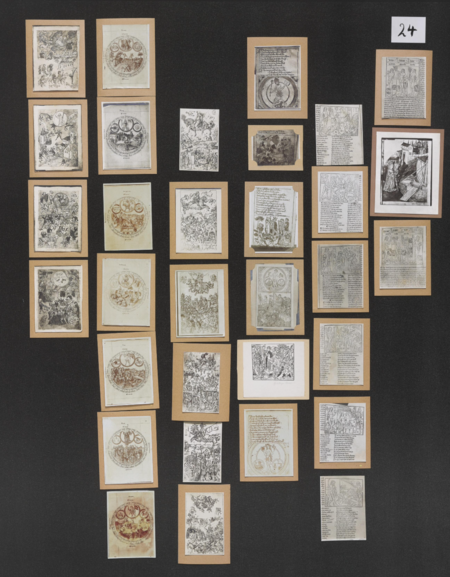

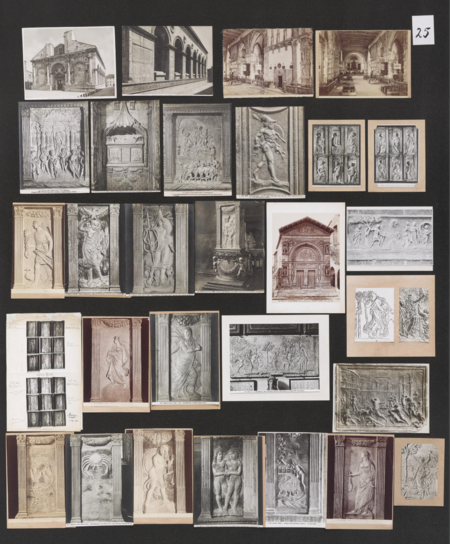

Аби Варбург. Атлас Мнемозины. Панель 24 и 25

…изображения обычно рассматривались как репрезентации, а не как презентации…

К. Мокси. Farewell to Visual Studies

Важно, что понятия «визуальная культура» (visual culture) и «визуальные исследования» (visual studies) иногда употребляются как взаимозаменяемые, но разделяются теоретиками (например, Дж. Элкинсом, К. Мокси и д. р.) как отличные в собственной генеалогии, методах и отношением к визуальному. Например, исследователь Кит Мокси сравнивает исследовательские ориентиры визуальной культуры, наследующей британским культурным исследованиям, (в лице, например, Н. Мирзоева, И. Рогоффа), более поздние визуальные исследования и другую важную традицию исследований визуальности — немецкую Bildwissenschaft [3].

Если визуальная культура первоочередно фокусируется на качествах производителя, реципиента и критика визуального, на его политическом и социальным измерении, рассматривая изображения как носитель культурных конструктов или как культурную репрезентацию (cultural representation), то визуальные исследования и Bildwissenschaft ближе к анализу медиальной специфичности визуального, стремясь определить, как образы и изображения воздействуют, влияют, утверждают собственный модус «присутствия» (presence/presentation) и производства значения.

Bildwissenschaft

Аби Варбург. Атлас Мнемозины. Панель 25. Фрагмент

Немецкая традиция Bildwissenschaft наследует национальным культурным исследованиям (Kulturwissenschaft) и истории искусств, подчеркивая преемственность Венской и Гамбургской школам искусствознания, в особенности — разработкам Аби Варбурга. С 1960-х годов немецкие искусствоведы активно пытались восстановить утерянные методологические разработки искусствознания и культурологии начала века; в 1970 году Кельнская конференция стала переломным моментом, когда немецкая история искусств решила продолжить амбиции Варбурга, становясь не исследователями искусства, но исследователями визуального (pictorial historians).

Постепенно отойдя от социальной истории искусств, ангажированной марксистской критикой, немецкие теоретики прокладывали путь к гетерогенным и трансдисциплинарным визуальным исследованиям не ограниченными в качестве объекта исследования произведениями искусства. Важно, что если англо-американская традиция заостряла конфликт искусствознания и визуальных исследований, то для немецких теоретиков это был не конфликт, но — продолжение и возрождение: так, один из ключевых представителей Bildwissenschaft Хорст Бредекамп утверждал, что австро-немецкая традиция, во многом благодаря фигуре Аби Варбурга, уже с конца XIX века была именно исследованием визуального [4].

Ключевыми представителями немецкой Bildwissenschaft являются Готфрид Беме, Ханс Белтинг и Хорст Бредекамп. Беме исследовал онтологические и эпистемологические вопросы образности как таковой. В 1994 году он провозгласил «иконический поворот» (iconic turn), утверждая необходимость проявления «иконического логоса» — понимания, как визуальное генерирует значение без редукции к семиотической интерпретации и логике языка [5]. Беме утверждал, что из-за доминанты лингвистического образы часто не рассматривались как медиумы смысла и значения [5], оставаясь в пространстве только эстетического, а не дискурсивного и когнитивного.

…образы… чей исторический и культурный потенциал к переменам оказывает неослабевающее сопротивление преждевременной генерализации…

Г. Беме. Two Letters

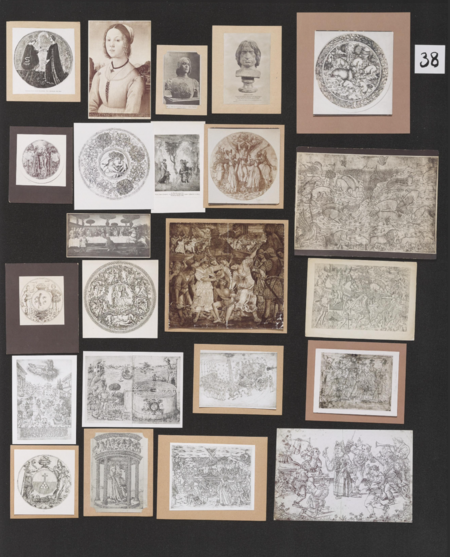

Аби Варбург. Атлас Мнемозины. Панель 37 и 38

Откликаясь на разработки Мерло-Понти, Гадамера, Данте, Шапиро и Лакана, Беме был сосредоточен на вычленении отличительной для визуального способности производства значения — «как если бы образы имели значение» [6], — присутствия, специфического влияния на зрителя. Как противоположность «семиотического различия» Де Соссюра Беме ввел понятие «иконического различия»: изображения производит значение не исходя из сходства с реальным миром, но через внутренние противоположности (например, между оппозицией материального и смысла, фигурой и фоном и т. д.). Важно, что также в 1994 году Томас Митчелл ввел в оборот концепт «пикториального поворота» (pictorial turn), однако проект Митчелла был связан с соотношением иконологии и идеологии, анализа образа как политической репрезентации [7].

Другая важная фигура Bildwissenschaft Ханс Белтинг разработал собственную антропологию образов для анализа универсальной, транс-культурной и транс-исторической функции образов. Он также предложил триаду «образ-медиум-тело», исследуя качества отношений зрителя с образами, особенности их восприятия [8]. Для Белтинга образ/изображение неразрывно связано с его медиумом, техникой визуализации: отношения образа и его медиума подобны отношениям человека с его телом. Медиум есть условие нашего восприятия образа, язык-посредник, позволяющий утвердить образом собственное специфическое присутствие — иконической присутствие.

Последнее усиливает связь между изображением и телом, являясь передачей присутствия отсутствующего: например, фотография умершего человека будет видимым отсутствием. Переплетения тела, медиума и образа в разработках Белтинга не только продолжают линию поиска присущих визуальности специфических качеств и утверждения его самостоятельности/независимости, но и предлагают взгляд на изображение как на активную материю с собственным уникальным присутствием и «проявлением», пронизывающим реальность и проникающим «под кожу» зрителя.

Аби Варбург. Атлас Мнемозины. Панель 42. Фрагмент

Третьей важной фигурой Bildwissenschaft, ставшим также одним из основных персонажей данного текста, является Хорст Бредекамп. Для Бредекампа изображения есть не просто репрезентации или иллюстрации, но — особая форма мышления, позволяющая порождать и «проявлять» смыслы недоступным языку образом. Помимо произведений искусства в своих работах Бредекамп обращается к разного рода техническим и «научным изображениям» (схемы, чертежи, карты и т. д.) для выявления визуального модуса мышления.

Рассуждения об образах, которые не просто пассивно иллюстрируют некую пропозицию, но активно «порождают» смыслы и значения, стали частью масштабного проекта Х. Бредекампа о bildakt’ах или «действиях образов». Важно, что приближенная к агентной трактовке образов теория Бредекампа (ровно как и разработки Беме и Белтинга) комплементарны и некоторым англоязычным исследованиям визуальности, например, в лице Дж. Элкинса или Т. Митчелла. Однако, интересом данной работы оказывается пересечение исследований изображений как активной материи и разработок когнитивной науки, которое «проявилось» именно в рамках немецкой Bildwissenschaft.

Так, в начале 2010-х гг. Бредекампом и другим немецким искусствоведом Дж. М. Кройсом была инициирована исследовательская группа «Bildakt und Verkörperung» (Image Act and Embodiment), которая ставила перед собой задачу трансформации теории образа в теорию действия образа, совмещая подход bildakt’а Бредекампа и телесновоплощеный подход Кройса, «вычленяющего» мотив телесности не только из современных подходов когнитивистики, но и разработок Э. Кассирера и Ч. Пирса. Для нас важно, что разработки Бредекампа, Кройса и других участников группы (Ю. Трабанта, Д. Фингерхута, С. Фрейберг, К. Блюм и других) откликаются на положения современной когнитивной науки, трактующей познание как процесс взаимной детерминации среды и индивида, обусловленный телесными, сенсомоторными качествами последнего.

Современная когнитивная наука и ее подходы

Аби Варбург. Атлас Мнемозины. Панель 22

Важные для исследователей «Bildakt und Verkörperung» подходы когнитивистики, такие как энактивизм, теория воплощенного познания и другие, оказываются результатом глобального поворота наук о познании в XX веке. Если классическая когнитивистика брала за основу познавательных процессов компьютерную метафору, фокусируясь на переработке информации и оставляя без внимания тело и среду, в ее активном воздействии на познающего индивида, то, начиная с 1970-х годов, представители когнитивной науки работают над преодолением изоляционистских положений своих предшественников — постепенно выходят из лабораторий, где изучают активность мозга как главного «двигателя» познания, в открытый мир социокультурного опыта.

Вехой в преодолении ограничений и пересмотра эпистемологических докс классической когнитивистики стал 1991 год, когда Ф. Варела, Э. Томпосон и Э. Рош впервые представили свой подход к познанию, теперь определяемому не через репрезентацию или отражение, но через воплощенное (взаимо)действие (embodied action) когнитивного агента со средой в их постепенно развертываемой коэволюции.

Так, для классической когнитивистики и ее метода когнитивизма основным «приемом» была компьютерная метафора: человеческое познание есть процесс вычисления и обработки символических репрезентаций, «восстанавливающих» элементы окружающей реальности. Когнитивный агент действует посредством непрерывного создания таких ментальных репрезентаций, релевантно отображающих ситуацию, в которой он находится. Варела, Томпсон и Рош предложили рассмотреть человеческое познание не как набор фиксированных правил как реакции на априорные реалии мира (которые мы не можем очертить), но ситуативное знание, основанное на накопленном опыте взаимодействия с внешним миром: «речь идет не о знании что (knowledge that), но о знании как (knowledge how)» [9, p. 136].

Авторы, рассматривая вопрос визуального восприятия, артикулировали две возможные позиции по вопросу «что первичнее — изображение или мир?» [9, p. 172]. Большинство когнитивистов придерживались «позиции курицы» (chicken position), согласно которой мир имеет некие предзаданные качества, существующие априорно изображению. Задача нашей когнитивной системы восстановить окружающий мир корректно в рамках репрезентации. Варела, Томпсон и Рош писали, что мы склонны думать, что есть только одна альтернатива этому подходу — «позиция яйца» (egg position) или идеализм: окружающий мир лишь проекция, отражение нашего внутреннего мира. Однако авторы «Embodied Mind» предлагают срединный путь между двумя этими подходами, утверждая новую ступень когнитивистки — энактивизм.

Для энактивизма мир и воспринимающий не только неотделимы друга от друга, но и определяют друг друга (взаимная спецификация). Взаимодействие среды и субъекта описывается не через репрезентацию (восстановление) или проекцию, но через воплощенное действие (embodied action). В определении последнего исследователи подчеркивают два момента: во-первых, познание зависит от вариаций опыта, получаемого посредством «обладания телом с различными сенсомоторным способностями»; во-вторых, индивидуальные сенсомоторные способности включены, встроены (embedded) в более широкий биологический, психологический и культурные контексты. Слово действие (action) подчеркивает неразрывность сенсомоторные процессов, восприятия и действия в рамках «живого» познания.

Варела, Томпсон и Рош впервые систематически артикулировали энактивистский подход, но были не единственными исследователями откликающимися на необходимость рассмотрения познания как телесно воплощенного, коэволюционно «протекающего» со средой, а не заключенного в мозге субъекта. В начале 1990-х гг. исследователи Эдвин Хатчинз и Ник Флор представили теорию распределенного сознания (distributed cognition), утверждая необходимость рассматривать отдельную когнитивную систему путем выхода за ее пределы, рассматривая агентов и инструменты, с которыми она взаимодействует для решения ее задач. Это направление было продолжено Хатчинзом в его работе «Cognition in the Wild» (1995), ставшей классической работой по теории распределенного создания [11].

Работа Хатчинза повлияла на ставшее классическим эссе Энди Кларка и Дэвида Чалмерса «Extended Mind» (1998) [10]. Продолжая линию анализа когнитивных систем посредством утверждения их зависимости от окружающей среды в рамках конгруэнтности, Кларк и Чалмер предлагают рассматривать элементы этой среды не как одну из частей взаимной детерминации, но как составляющую когнитивной системы. Когнитивные механизмы рассматриваются авторами не как заключенные в голове субъекта, но как интегрирующие в себя различные «расширения» окружающего мира; например, блокнот с записями-напоминаниями у больного Альцгеймером рассматривается как полноценная часть когнитивной системы, «заменяющая» память индивида и таким образом напрямую влияющая на его восприятие.

Упомянутые работы, наравне с исследованиями (помимо уже упомянутых авторов) Льва Выготского и Хилари Патнемэ (источники влияния), Шона Галлахера, Дэниала Хутто, Эрика Мина, Джеймса Карни, Ламбруса Малафуриса и многих других, стали частью более масштабного интердисциплинарного пространства посткогнитивистики, артикулированного в доминирующей в современной когнитивной науке зонтичной концепции «4E cognition». Она включает в себя различные подходы, местами спорящие друг с другом, но схожие в их стратегии рассмотрения познания как воплощенного, встроенного, расширенного и энактивного (embodied, embedded, extended, enactive), в разной степени интенсификации этих качеств.

В данном случае категория «воплощенное» (embodied) означает рассмотрение процесса познания вне дихотомии разум/тела, т. е. телесные качества тоже детерминируют восприятие и мышление; категория «встроенное» (embedded) определяет окружающую среду как детерминант познания; «расширенное» (extended) познание есть его определение как выходящего за пределы физических, телесных границ организма; категория «энактивное» (enactive) описывает само познания как процесс, именно — процессуальные активные действия организма. В качестве еще одной важной категории можно выделить «распределенное» (distributed): познание «распределено» между различными (не)человеческими агентами.

В рамках 4E cognition когнитивные феномены (например, пространственная навигация, действие, восприятие, эмпатия и др.) рассматриваются как зависящие от морфологических, биологических, физиологических особенностей когнитивного агента, от определенным образом структурированной природной, технологической, социальной среды, также — от действия телесно-воплощенных агента в окружающей среде посредством различных интеракций с последний.

Действие образа и воплощение

Аби Варбург. Атлас Мнемозины. Панель 6. Фрагмент

Современные подходы «4E cognition» важны для одного из основателей исследовательской группы «Bildakt und Verkörperung» Бредекампа с точки зрения их «реабилитации тела, символических артефактов и среды как агентов, конституирующих сознание» [13, p. 27]. В своей теории о bildakt’ах или действиях образов Х. Бредекамп стремится выработать взгляд на образы/изображения как на активную материю, не только утверждающую силу своего аффективного влияния на человека, но и являющуюся частью познавательных процессов индивида: «теория образа есть лишь одна из версий теория человеческого мышления… Теория Bildakt’а должна развиваться в тесном сотрудничестве с философией воплощения, а философия воплощения должна развиваться в тесном сотрудничестве с теорией образа». [13, p.24]

Через понятие bildakt’а Бредекамп рассматривает не только буквальное воздействие изображения на человека (например, в качестве религиозного артефакта), но путем анализа изобразительности разного рода выделяет качества визуального как проявления витальности — от механического «оживления» скульптуры, схем и чертежей как пространства «жизни» мысли до предельного аффекта, реального или виртуального «проникновения» образа в плоть человека. Пытаясь систематизировать все разнообразие действий образа и широту понятия bildakt’а, Бредекамп выделяет три его вариации (сферы): схематический, субститутивный и внутренний bildakt’ы.

Аби Варбург. Атлас Мнемозины. Панель 43. Фрагмент

Схематический bildakt «связан с телом как с основой всех способов семантической деятельности» [13, p. 24]. Он может выражаться в образах, имитирующих кинестетику человеческого тела, например, в механических автоматонах XVI вв. В рамках второго bildakt’а отношения между образом и телом усложняются и усиливаются — образ становится субститутом, «воплощающим» и замещающим тело: «… растворение границ между произведением искусства и организмом… тело это образ, образ это тело» [13, p. 25]. Примером субститутивных образов могут быть медицинские изображения, т. к. последние оказывают не столько репрезентацией, но самим условием или возможностью существования/воплощения определенного состояния телесности.

Третий внутренний bildakt есть насыщенное, аффективное воздействие образа, подобное бартовскому punctum’у — образ который удивляет, вводит в тупик, потрясает, зачаровывает, «захватывает». Важно, что для Бредекампа все три вариации bildakt’а могут сосуществовать или переплетаться; концепт действий образа для исследователя «побуждает нас коренным образом переосмыслить проблему образов и восприятия: образы следует определять не столько как отчужденные объекты, но как агентов формирования сознания (awareness-building)» [13, p. 27].

Другой лидер проекта «Bildakt und Verkörperung» М. Дж. Кройс выводит на первой план отношения телесности и визуальности, обращаясь к теории воплощенного познания, например, к разработкам когнитивистов Марка Джонсона и Джорджа Лакоффа и их концепту «образная схема». Для Джонсона и Лакоффа посредством последних качества нашей телесности «воплощаются» в том числе в материальных объектах: «Для понимания изображения требуется перцептивное прослеживание и узнавание формы, и это род сенсомоторной активности, а не чистая ментальная репрезентация» [12, p. 287].

Важно, что теорию воплощенного познания Кройс совмещает с исследованиями представителя Гамбургской школы искусствознания Эрнста Кассирера и прагматика, семиотика Чарльза Пирса. Так, в концепции мифического мышления Кассирера как символической формы Кройс утверждает поворот от лингвистического символизма к первоочередности действия и ритуала: «из мифа как символической формы возникает физиогномическое мировоззрение, на котором основывается множество друг символических форм … аффективный, долингвистический уровень феноменов выражения составляет основу всех символических медиа, в том числе и изображений» [13, p. 58]. В следующих главах мы подробнее рассмотрим разработки как проектов Бредекампа и Кройса, так и других участников исследовательской группы «Bildakt und Verkörperung» через призму ее двух ключевых аспектов: телесности и действия образа.

Elkins J. (2003) A Skeptical Introduction. NY: Routledge

Баксандалл М. (2019) Живопись и опыт в Италии XV века: введение в социальную историю живописного стиля. М.: V-A-C Press.

Moxey K. (2013) Visual Time. The Image in History. Durham: Duke University Press.

Bredekamp H. (2018) Image Acts. A Systematic Approach to Visual Agency. Berlin: Walter de Gruyter GmbH.

Boehm G. (1994) Was ist ein Bild? ' Münche: Fink.

Farewell to Visual Studies (2015) ed. Elkins J., Frank G., Manghani S. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press.

Инишев И. (2012) «Иконический поворот» в теориях культуры общества. Логос, № 1, 86

Belting H. (2011) Bild-Anthropologie. Leiden: Brill.

Varela F.J., Thompson E., Rosch E. (1991) The Embodied Mind. Cognitive Science and Human Experience. MA: MIT Press.

Clark A., Chalmers D. (1998) Extended Mind // Analysis, Vol. 58, No. 1 (Jan., 1998), pp. 7-19.

Hutchins E. (1996) Cognition in the Wild. MA: MIT Press

Krois J. M. (2011) Bildkörper und Körperschema. Berlin: Akademie Verlag

Bildakt at the Warburg Institute (2014) Edited by Marienberg S., Trabant J. Boston: De Gruyter.

Аби Варбург. Атлас Мнемозина. Источник: Aby Warburg. Bilderatlas Mnemosyne (2021) ed. Axel Heil and Roberto Ohrt. Berlin: Hatje Cantz