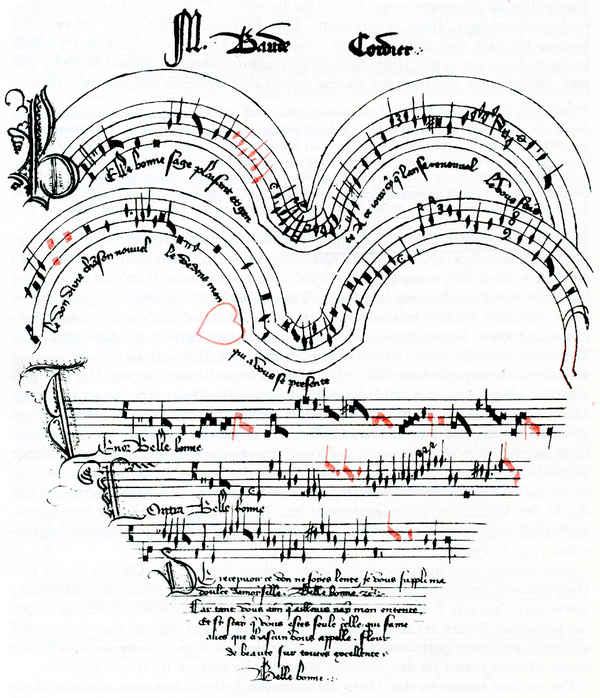

Стремление запечатлеть звук в визуальной форме проявлялось в разные эпохи. Еще в XIV–XV веках композитор Бод Кордье создавал музыкальные рукописи, в которых воспроизводил нотации в форме сердца (рондо «Прекрасная, добрая, мудрая» (Belle, bonne, sage) или круга (рондо «Всё мною создано циркулем» (Tout par compas suy composés), превращая нотный лист в музыкально-визуальную головоломку.

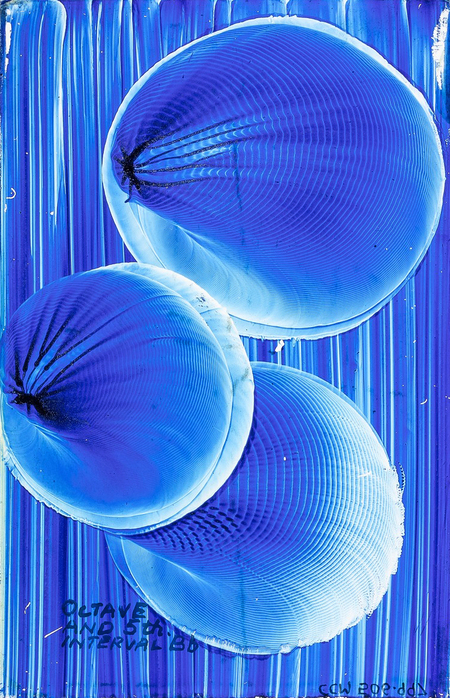

Спустя столетия валлийская певица Меган Уоттс Хьюз открыла физическую форму звука. В 1885 году она обнаружила, что звуковые вибрации голоса создают на покрытой пылью мембране сложные геометрические узоры. Эти «голосовые фигуры» доказали, что музыка обладает внутренней геометрией, загадки которой многие творцы решают уже на протяжении не только десятилетий, но и веков.

Бод Кордье, рондо «Прекрасная, добрая, мудрая» (Belle, bonne, sage), кон. XIV — нач. XV вв.; Бод Кордье, рондо «Всё мною создано циркулем» (Tout par compas suy composés), кон. XIV — нач. XV вв.

Меган Уоттс Хьюз, «Фигуры голоса», 1885-1904

Меган Уоттс Хьюз, «Фигуры голоса», 1885-1904

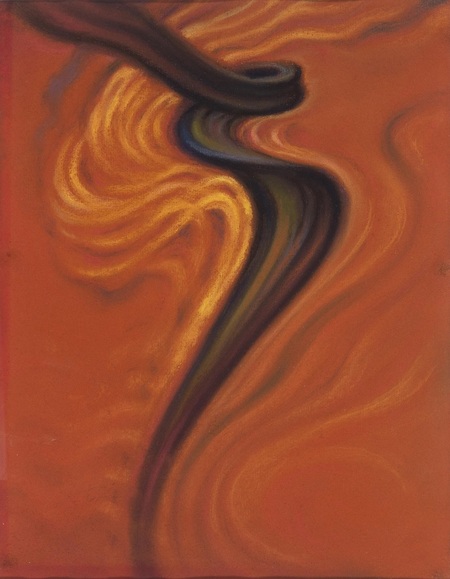

В 1913–1914 годах Джакомо Балла создал серию картин, в которых развивал идею «абстрактной скорости», одна из них — «Абстрактная скорость + звук». Композиция полотна, линии и формы которой воспринимаются словно звуковые импульсы, превращает картину в визуальную симфонию скорости и энергии, воплощающую собой быстрый ритм современной жизни. Эта работа иллюстрирует эксперименты художника над синтезом визуальных и аудиальных впечатлений, превращении живописи в «музыкальный поток».

Джакомо Балла, «Абстрактная скорость + звук», 1913-14

Анри Вальенси, «Автомобиль», 1920; Анри Вальенси, «Выражение автомобиля», 1920

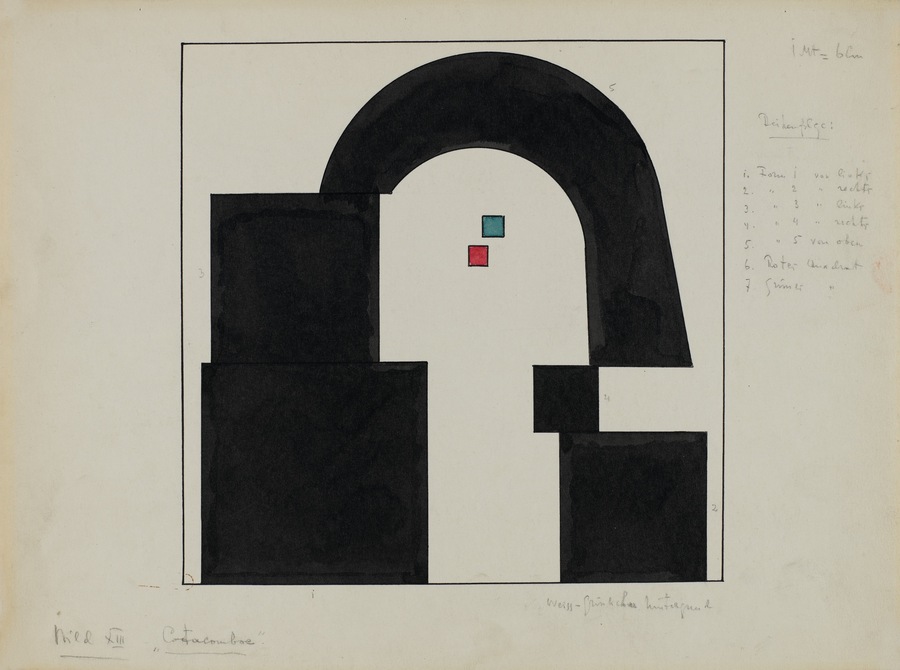

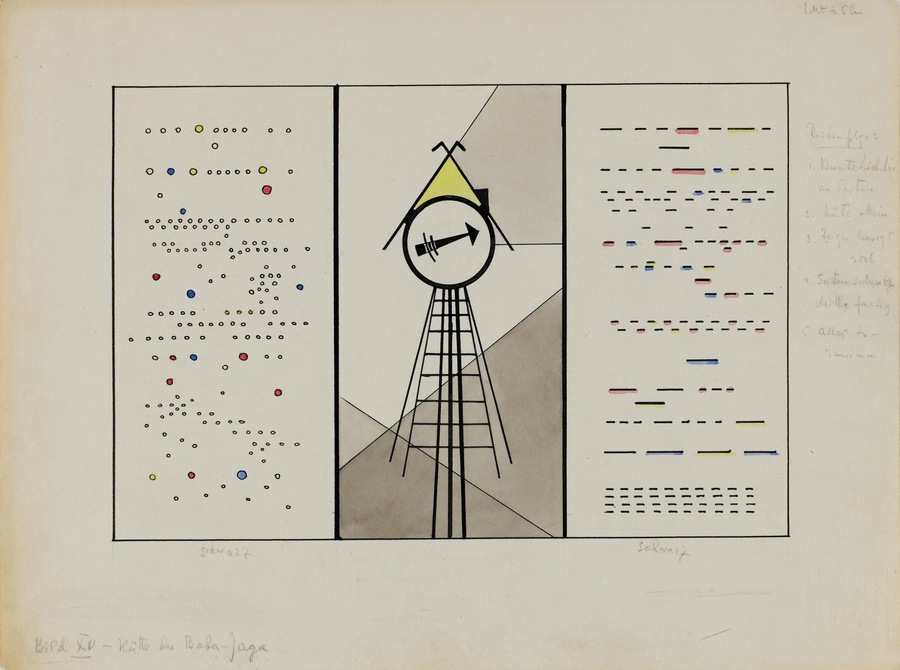

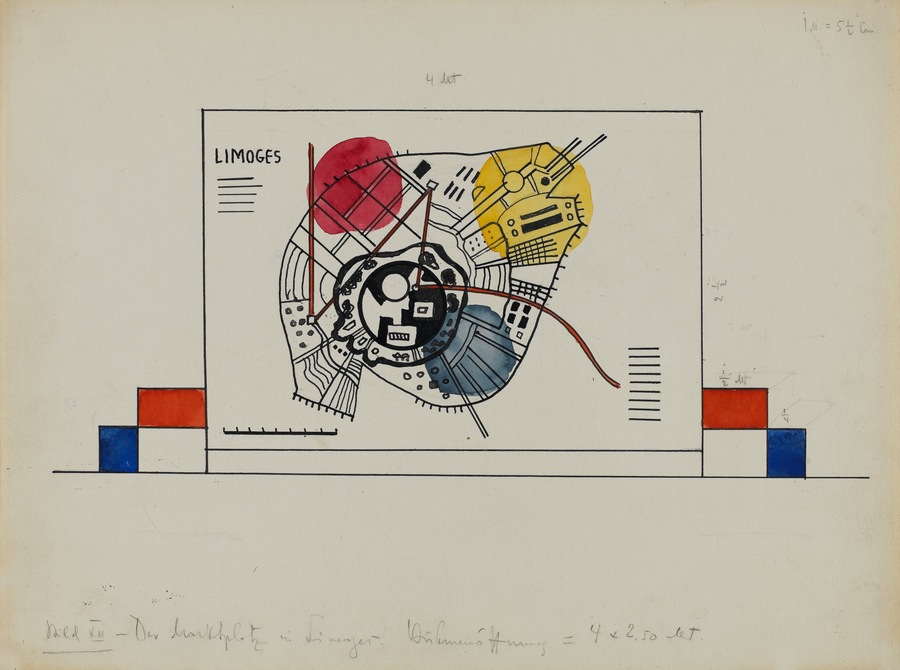

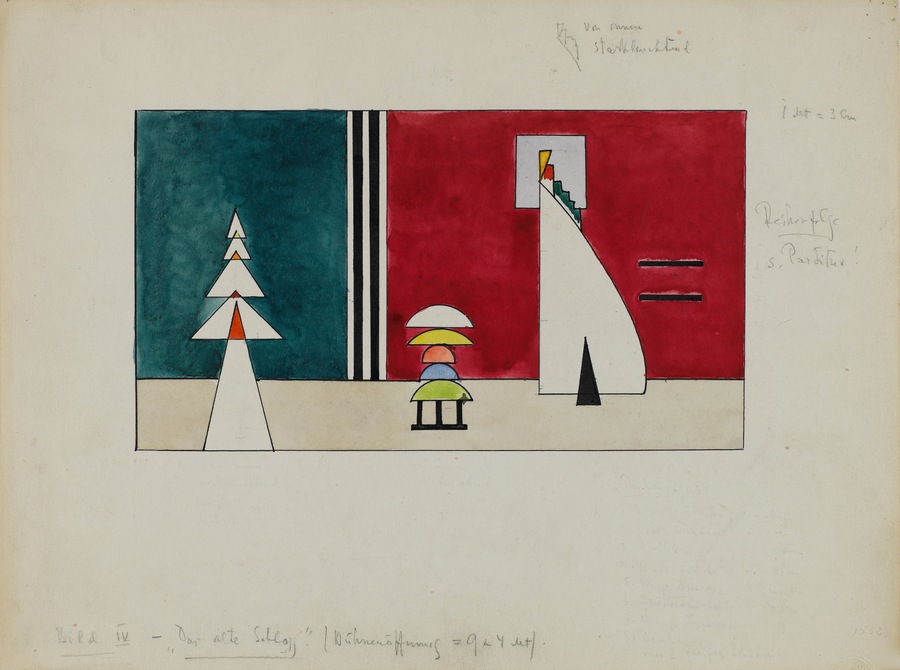

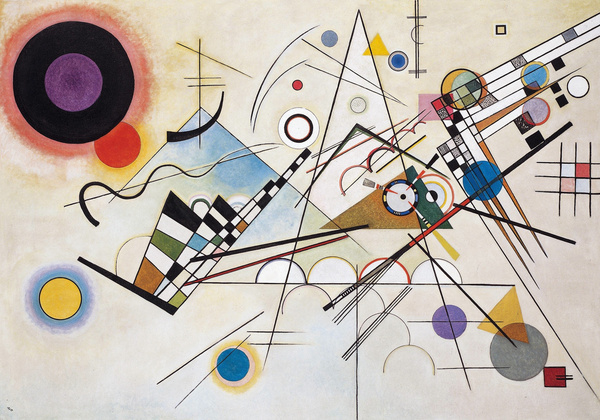

Василий Кандинский реализовывал своё синестетическое видение и в сценографии к опере Модеста Мусоргского «Картинки с выставки» (1928). Он создал визуальные партитуры, на которых абстрактные композиции, геометрические формы и цветовые плоскости динамически соответствовали фрагментам музыки. Так, острые формы передавали хаотичные ритмы, а монументальные фигуры — торжественные аккорды, что позволило ему точно передать характер постановки.

Василий Кандинский, «Композиция VIII», 1923; Василий Кандинский, «Взаимное согласие», 1942

Василий Кандинский, «Картина XVI» («Великие врата Киева»); «Картина XV» («Избушка Бабы-Яги»); «Картина XII» («Рыночная площадь в Лиможе»); «Картина IV» («Старый замок»); Картина XIII (Катакомбы), 1928

Марсден Хартли, «Прелюдии и фуги Баха», 1912; Марсден Хартли, «Прелюдии и фуги Баха № 1» («Музыкальная тема»), 1912-1913

Пауль Клее, «Обширный», 1925

Джозеф Альберс, «Фуга», ок. 1926

Франтишек Купка, «Джаз-хот № 1», 1935; Франтишек Купка, «Джаз-хот № 2», 1935

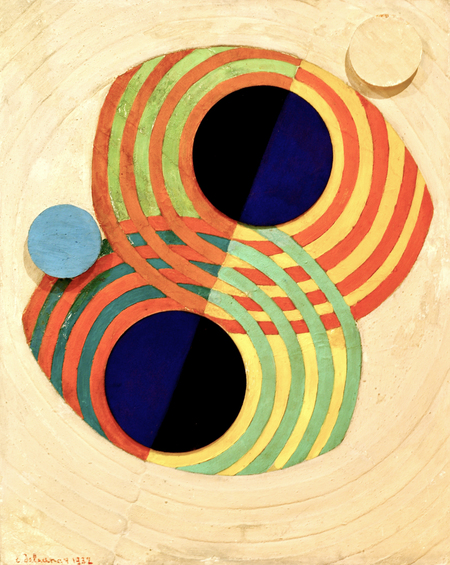

В знаменитой серии «Ритмы» Робер Делоне строил композицию на наложении и взаимопроникновении концентрических кругов и цветовых дуг. Эти работы функционируют как визуальные партитуры: плавные переходы между холодными и теплыми тонами вызывают ощущение гармонических созвучий, а ритмическое чередование форм создаёт на холстах эффект полифонии.

Робер Делоне, «Рельеф, Ритмы», 1932; Соня Делоне, Без названия из серии «Маэстро, музыку, пожалуйста», 1976

Эрнест Клаус, «Музыкальная композиция», 1932; Эрнест Клаус, «Музыкальная композиция», 1938

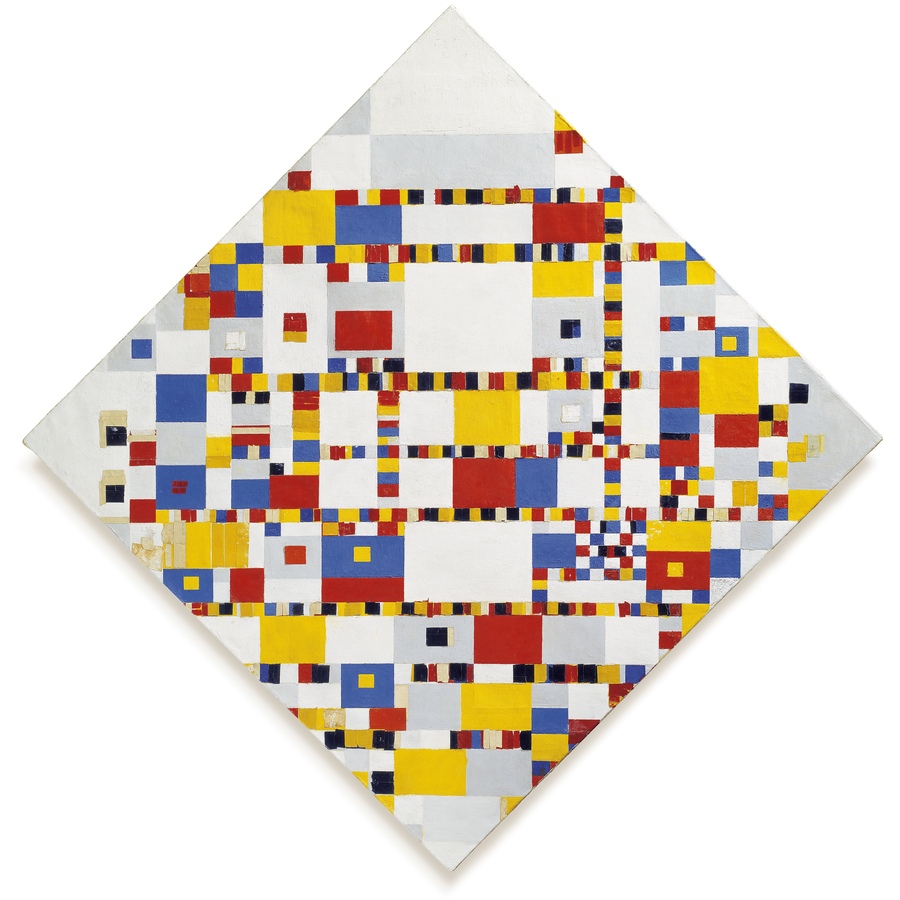

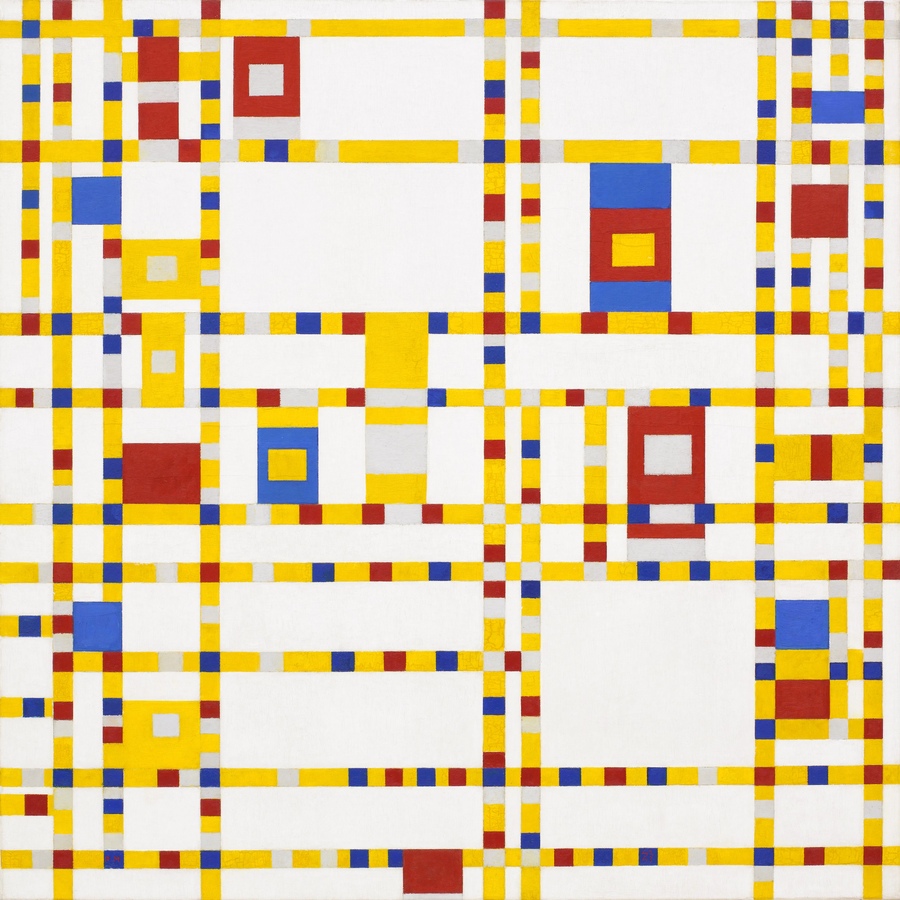

Вертикали и горизонтали в «Буги-вуги на Бродвее» Пита Мондриана уравновешивают друг друга и создают чёткую композицию с определённым ритмом. Это похоже на музыкальный контрапункт, когда полифония звуков наконец обретает гармоничное и стройное звучание.

Пит Мондриан, «Буги-Вуги на Бродвее», 1942-1943; Пит Мондриан, «Победа Буги-Вуги», 1944

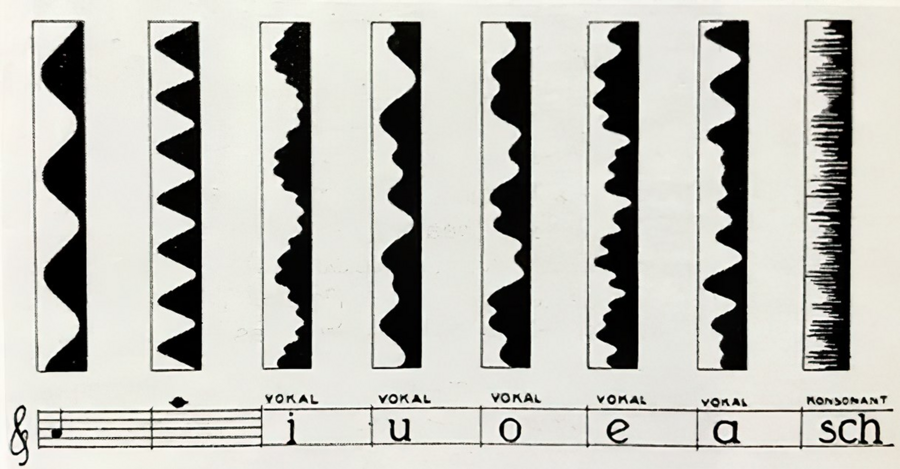

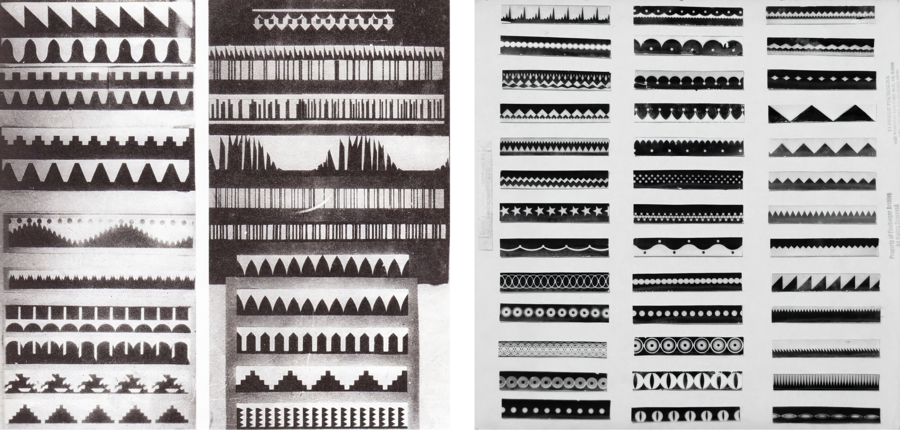

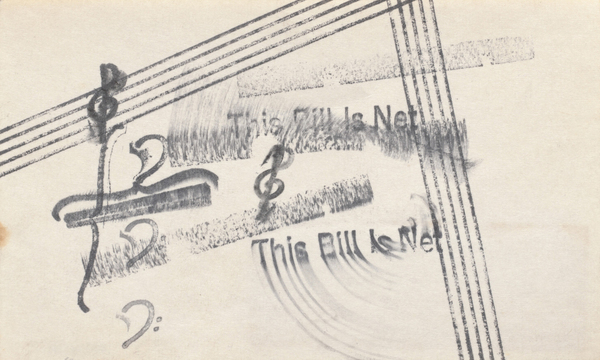

Стремление запечатлеть ускользающую природу звука закономерно привело художников и композиторов к более радикальным экспериментам. Если первые аудиовизуальные опыты позволяли им лишь увидеть звук, то в XX веке этого оказалось недостаточно, и мастера начали создавать его сами. Так родился рисованный звук — техника, при которой звуковая дорожка рисовалась прямо на киноплёнке. Пионеры метода — Арсений Авраамов в СССР, Оскар Фишингер и Рудольф Пфеннингер в Германии — превращали линию в звуковую вибрацию.

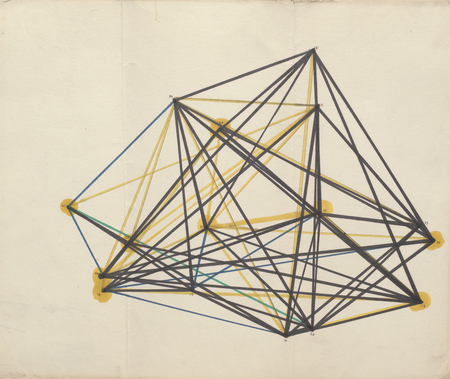

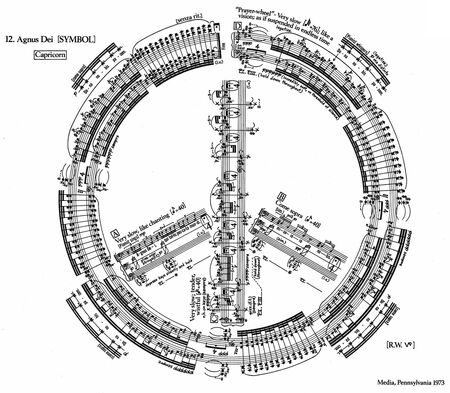

Эту же логику унаследовали и композиторы того времени. Джон Кейдж, Корнелиус Кардью и Роман Хаубеншток-Рамати создавали графические партитуры, на которых традиционная нотация заменялась схемами и символами. Эти партитуры предлагали музыкантам широкое поле для импровизации, делая их исполнитей соавторами музыкального произведения.

Арсений Авраамов, рисованный звук, 1930-1931; Оскар Фишингер, фрагмент демонстрационной карточки для экспериментов «Орнаментальный звук», ок. 1931; Рудольф Пфеннингер, рисованный звук, ок. 1931

Джон Кейдж, «Фонтана Микс» (Fontana Mix), 1960

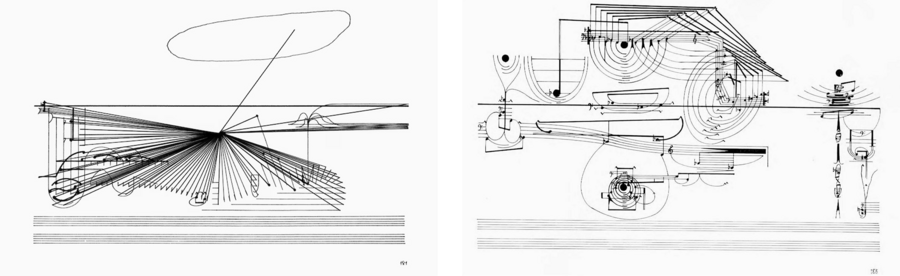

Корнелиус Кардью, «Трактат», 1963-1967

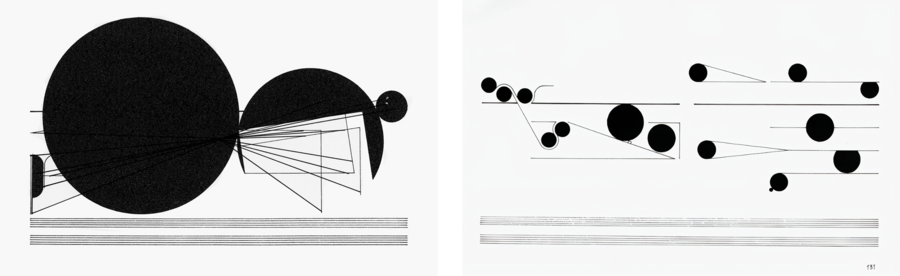

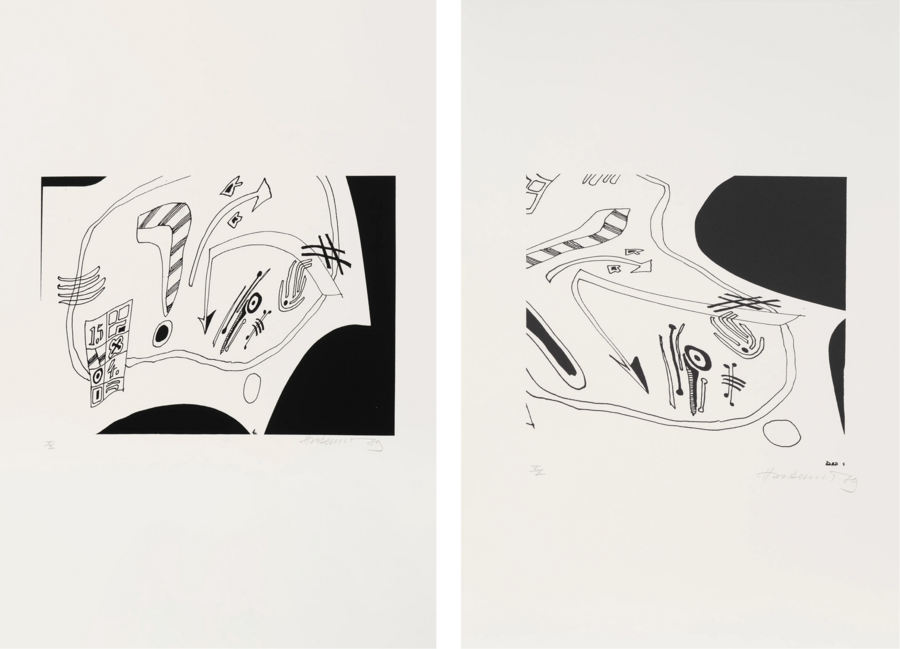

Роман Хаубеншток-Рамати, «Констелляции», 1970-1971

Роман Хаубеншток-Рамати, «Констелляции», 1970-1971

Роман Хаубеншток-Рамати, «Алеа», 1989

Дик Хиггинс, «Графис № 19» (Акт первый «Святой Иоанны в Боревуаре»), 1959; Дик Хиггинс, «Графис № 27» (Драма для резинового штампа и трафиков), 1959

Дик Хиггинс, «Альбомная страница», 1982

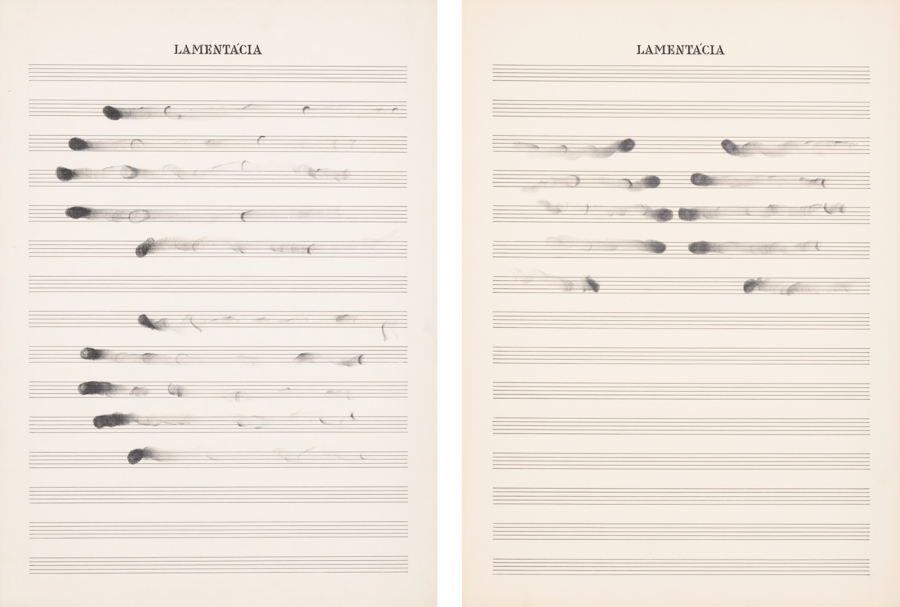

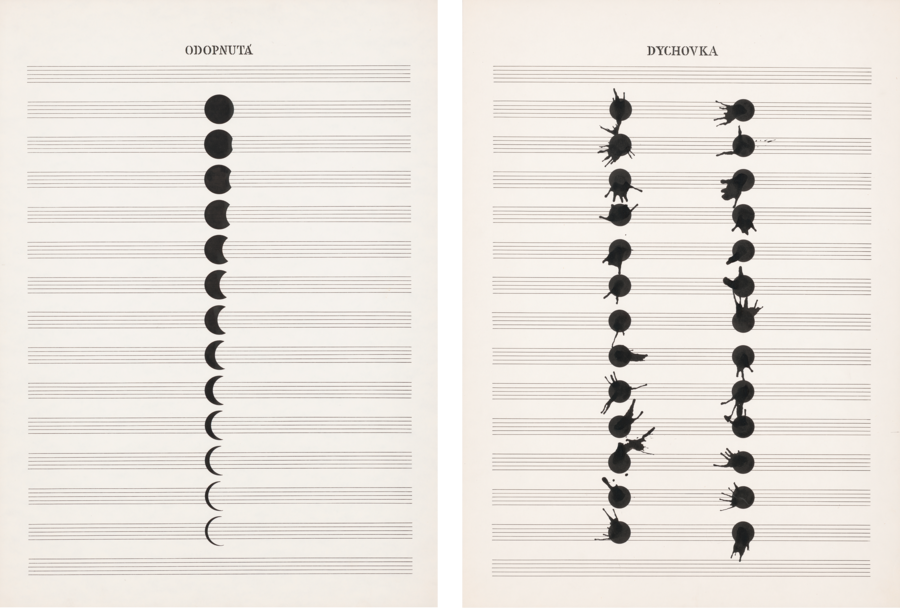

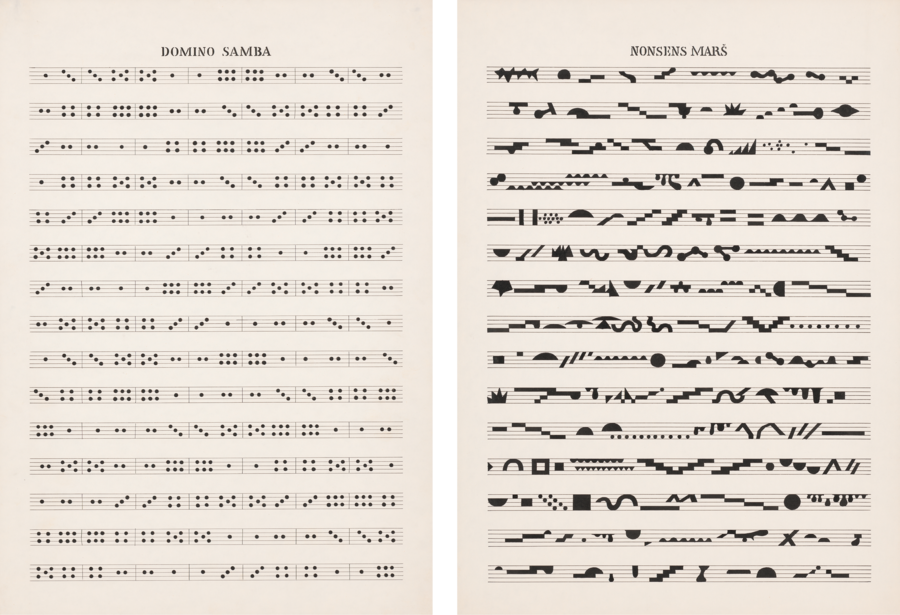

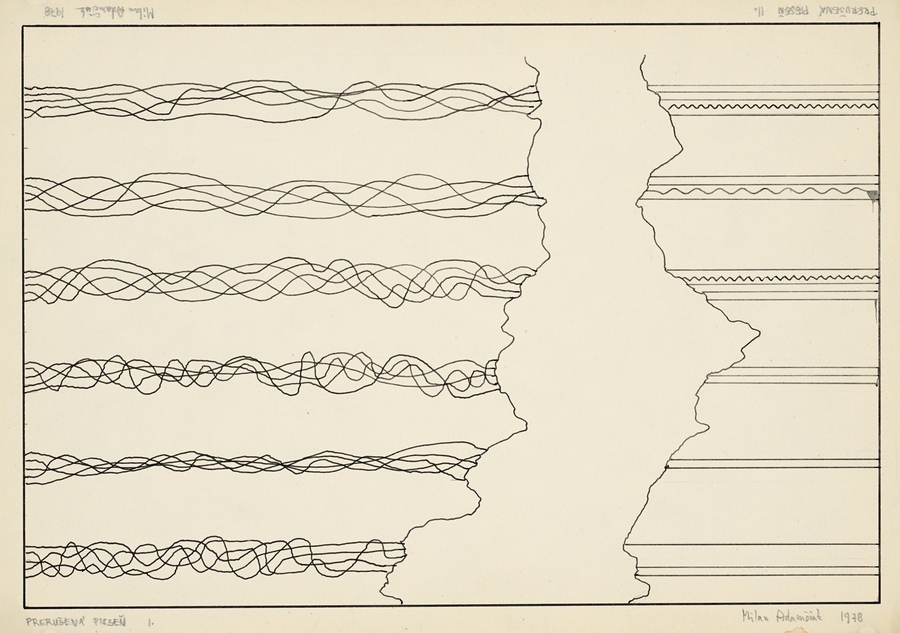

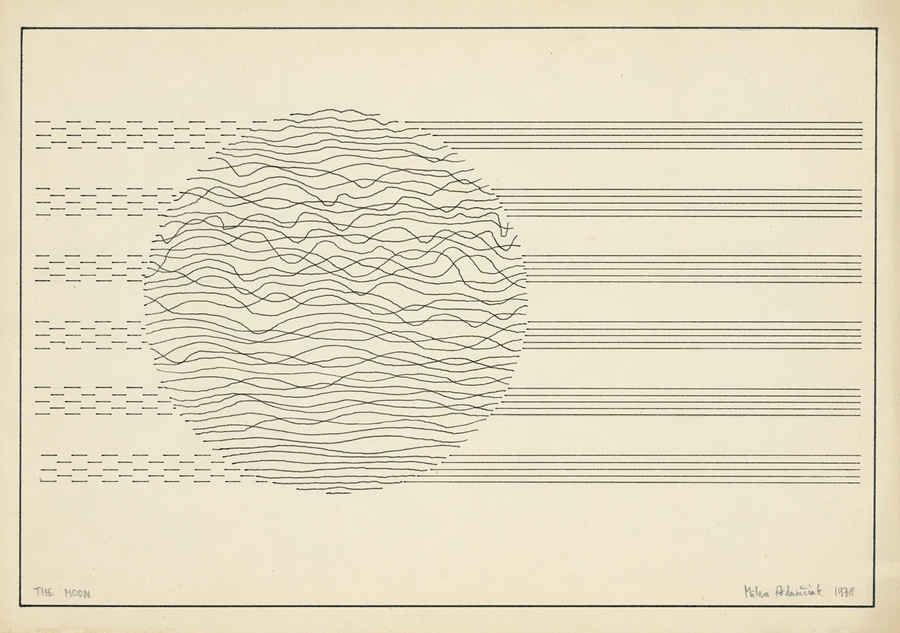

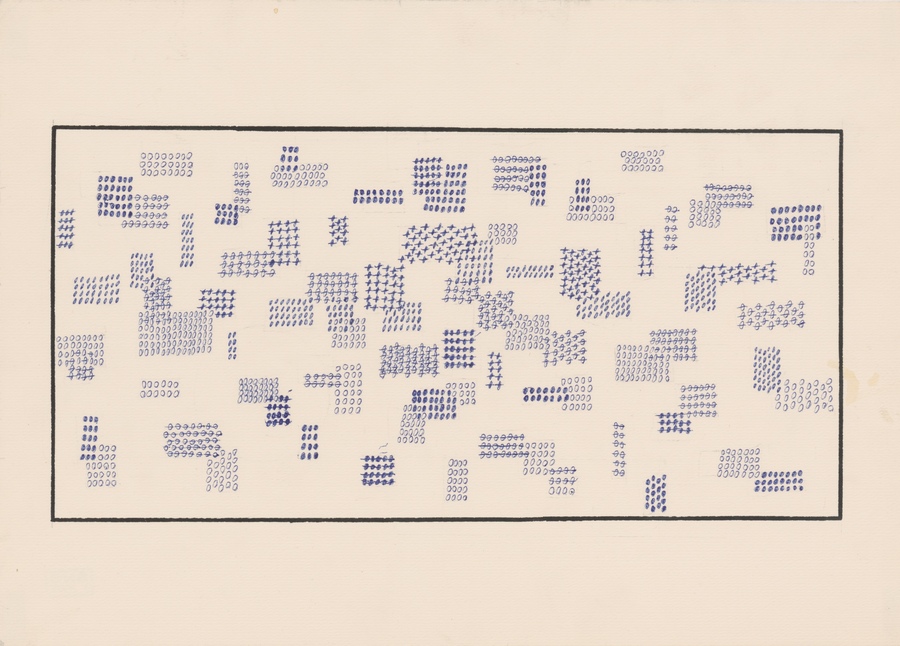

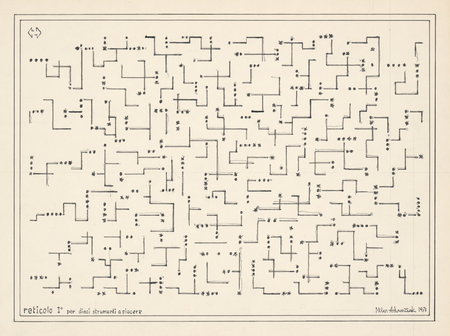

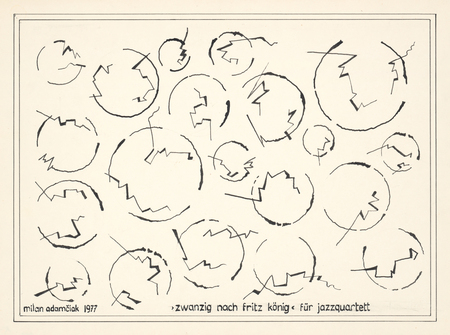

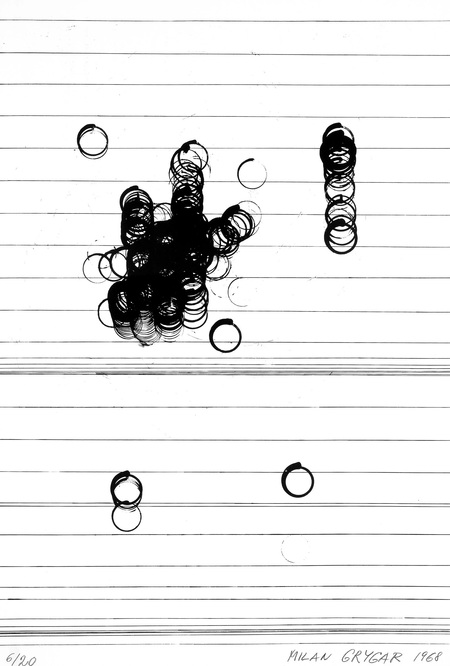

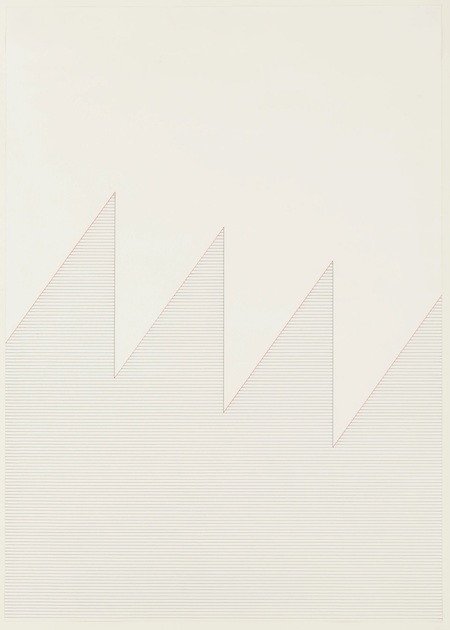

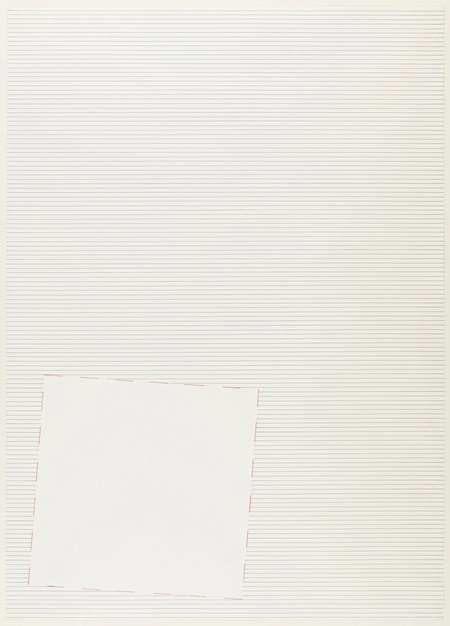

Чехословацкие художники, такие как Дезидер Тот, Милан Адамчяк и Милан Григарь также экспериментировали с музыкальными партитурами и создавали графические нотации, балансировавшие на грани между музыкой и визуальной поэзией.

Дезидер Тот, «Партитура LXIX», 1976-1978; «Партитура LIX», 1976-1978; «Партитура LXVIII», 1976-1978; «Партитура LX», 1976-1978; «Партитуры LXIV, LXV», 1976-1978

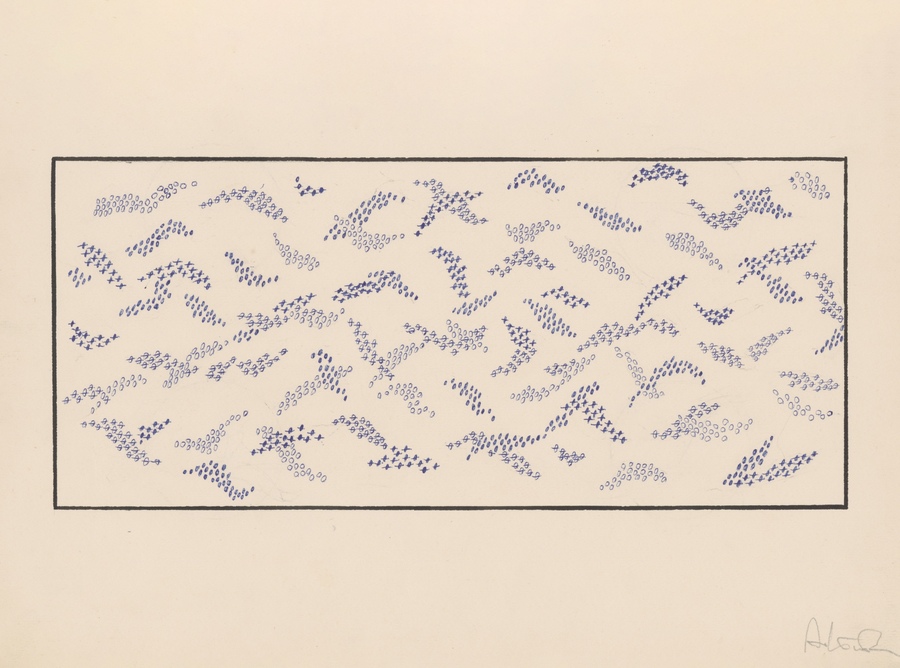

Милан Адамчяк, «Знаки», 1968

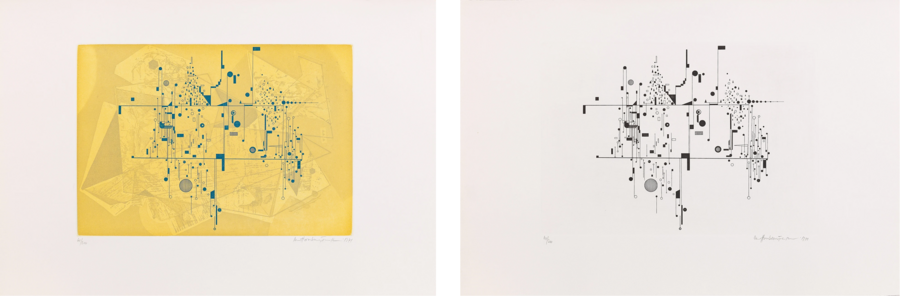

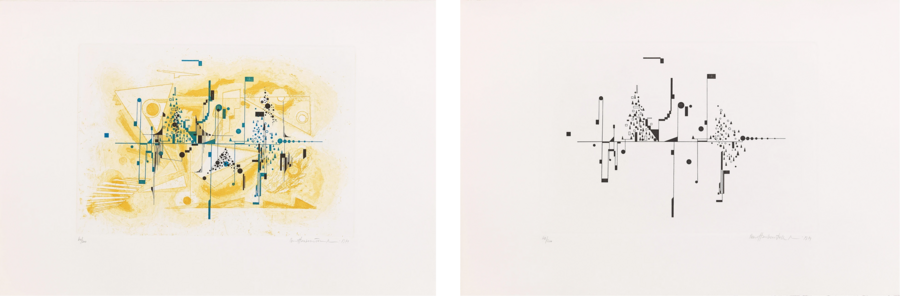

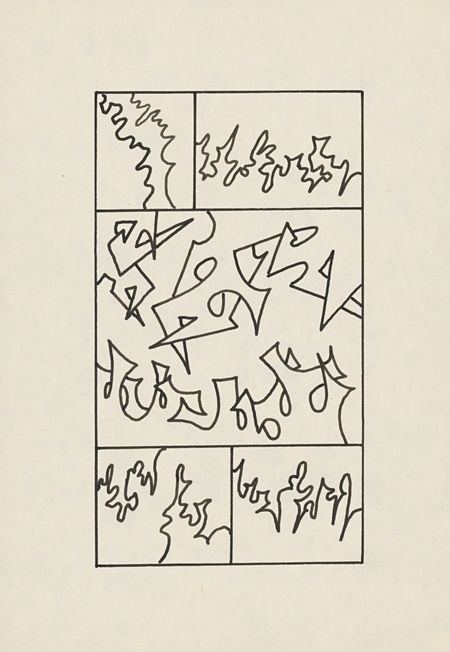

Милан Адамчак, «Скриптомика I», 1969; Милан Адамчак, «Скриптомика II», 1969

Милан Адамчяк, «Первая страница для Джона Кейджа», 1967

Милан Адамчяк, «Трёхмерная партитура № 3», 1969

Милан Адамчак, «Прерванная песня», 1978; Милан Адамчак, «Луна», 1971; Милан Адамчак, «Цикл для струнного квартета», 1966.

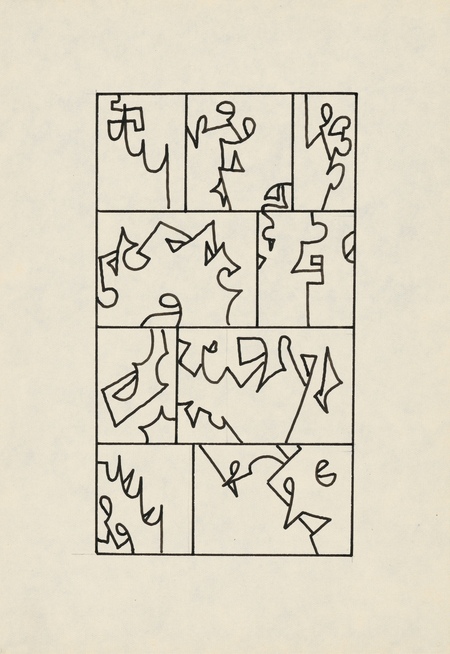

Милан Адамчяк, «Сетка L», 1973; Милан Адамчяк, «Концерт для джаз-квартета „Двадцать минут после Фрица“» (Zwanzig nach Fritz), 1977

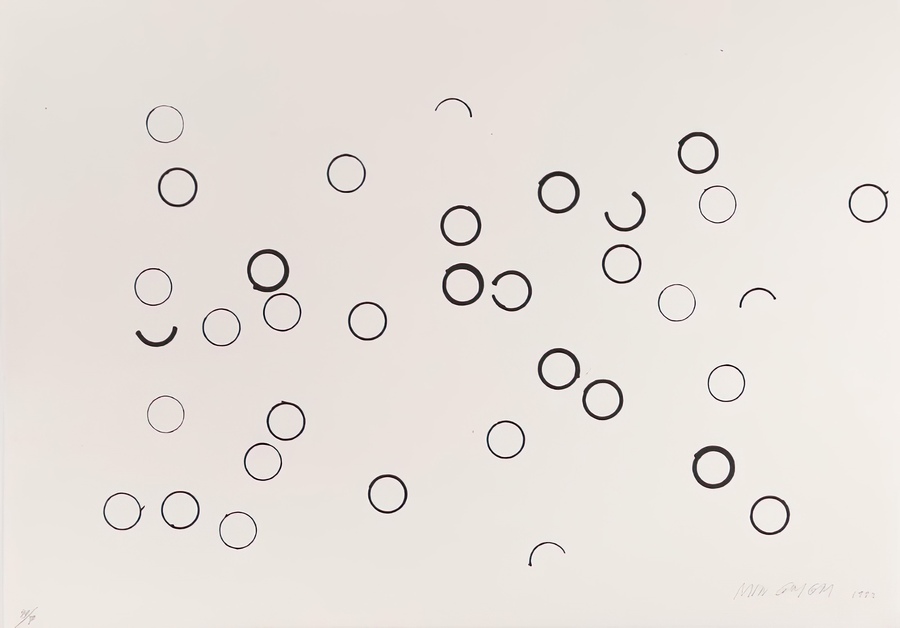

Милан Григар, «Акустические рисунки», 1992

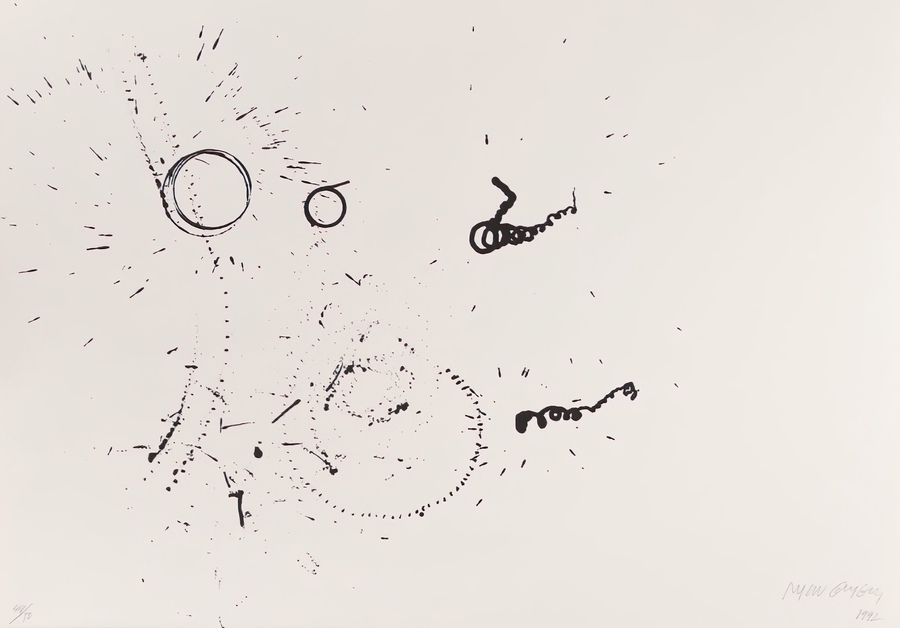

Милан Григар, «Акустический рисунок», 1968; Милан Григар, «Акустический рисунок (запись перформанса на фестивале OFF-OFF в Генте)», 1986

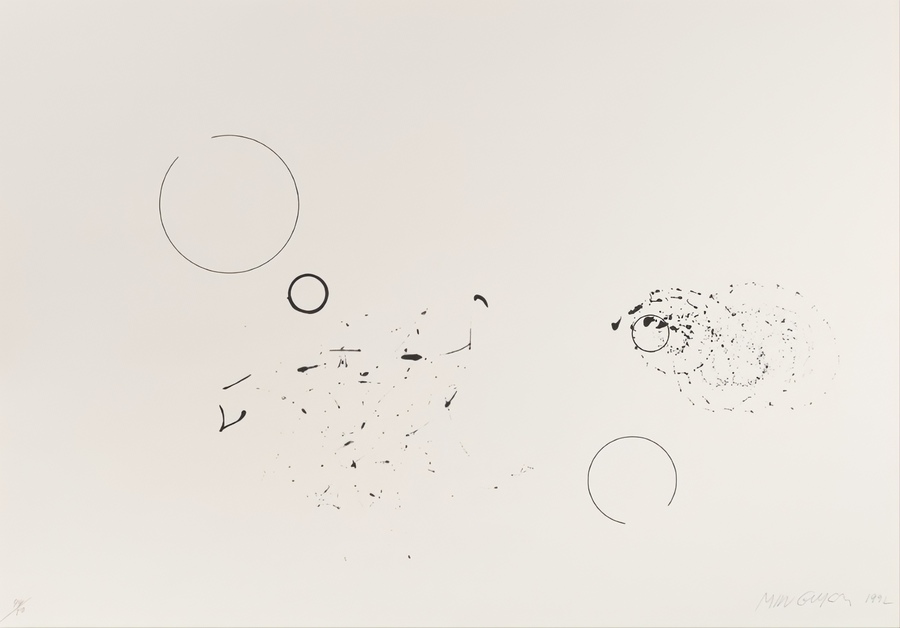

Милан Григар, «Партитура I», 1986; Милан Григар, «Партитура II», 1988

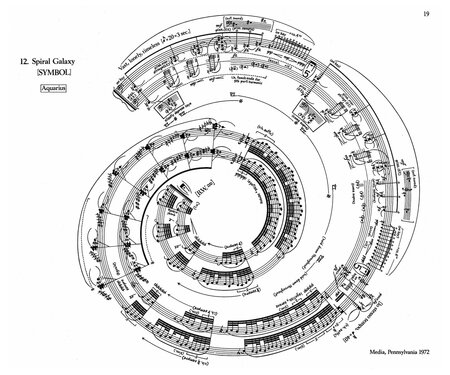

Джордж Крам, «Спиральная галактика» (Spiral Galaxy), 1973; Джордж Крам, «Агнец Божий» (Agnus Dei), 1973

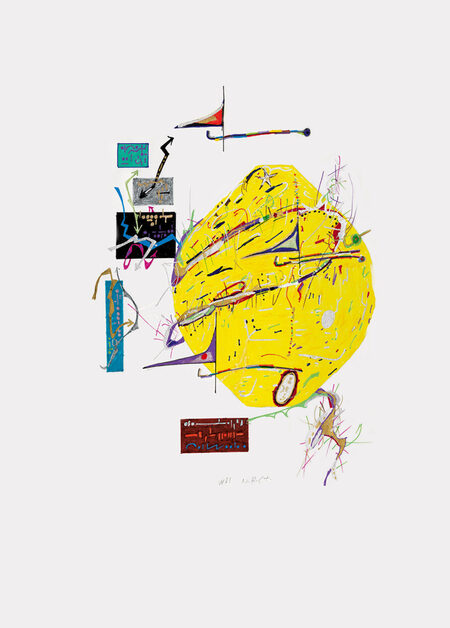

Современные художники продолжают развивать идею звуковой партитуры. Так, американский композитор и трубач Вадада Лео Смит разработал собственную систему графического языка Ankhrasmation, в котором визуальные символы и текстовые инструкции предлагают музыкантам язык для коллективной импровизации.

Вадада Лео Смит, «Кашала», 2011; Вадада Лео Смит, «Космическая музыка», 2012

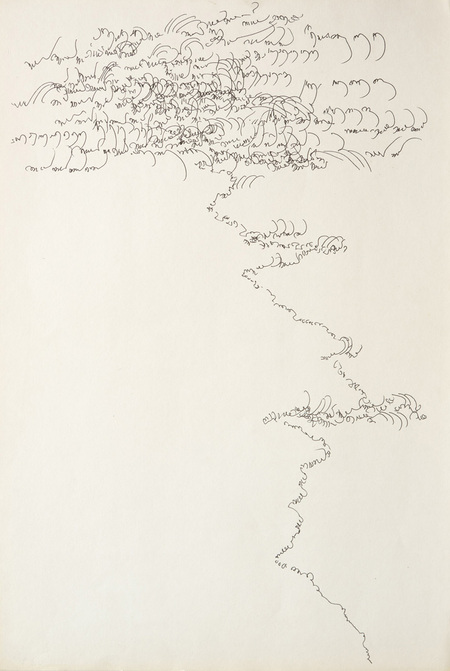

Ольга Карликова, «Жаворонок», 1970-е; Ольга Карликова, «Птичья песня», 1971; Ольга Карликова, «Жаворонок», 1971

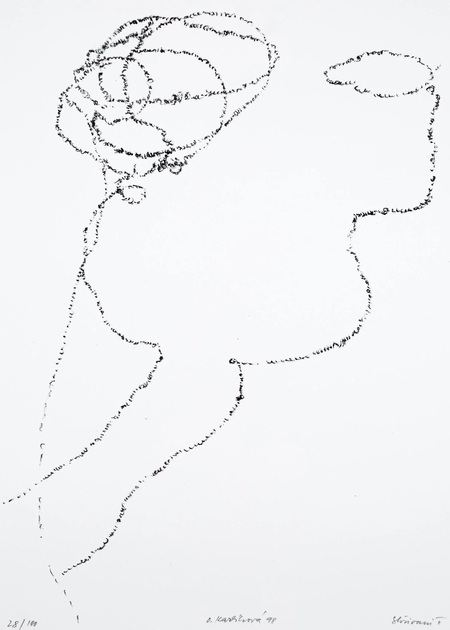

Работы чешской художницы Ольги Карликовой существуют на пересечении музыки с биоакустикой. В своих произведениях она исследует голоса животных — птиц, китов, насекомых — и преобразует эти звучания в графические композиции. Такой подход позволяет ей не только задокументировать звуковую среду, в которой находится художница, но и по-новому представить акустические паттерны живой природы.

Ольга Карликова, «Птичья песня», 1977

Ольга Карликова, «Полевые жаворонки», 1998

Музыкальная скульптура Майка Тонкина и Анны Лю «Поющее звенящее дерево» (2006) благодаря своей форме создаёт акустический портрет среды, где форма становится проводником между звуком, природой и технологией. В работах Кристин Сун Ким и Зимун тишина обретает графическую форму, напоминая, что звук может маскироваться и в неподвижности. Таким образом, форма не ограничивается статичностью: она оживает и становится посредником между художественным замыслом и окружающей звуковой реальностью.

Майк Тонкин, Анна Лю, «Поющее звенящее дерево», 2006

Майк Тонкин, Анна Лю, «Поющее звенящее дерево», 2006

Кристин Сун Ким, «Эхо-ловушка», 2021; Кристин Сун Ким, «Весь день и всю ночь», 2025; Кристин Сун Ким, «Американский язык вздохов», 2025; Кристин Сун Ким, «Американский язык вздохов», 2025

Дэвид Мекин, «Тихая симфония», 2023

Зимун, «157 подготовленных DC-моторов, ватные шарики, картонные коробки 60×20×20 см», 2014

Зимун, «36 вентиляторов, 4,7 м³ упаковочного наполнителя», 2014; Зимун, «117 подготовленных DC-моторов, 210 кг древесины, 170 м верёвки», 2016

Зимун, «186 подготовленных DC-моторов, ватные шарики, картонные коробки 60×60×60 см», 2013; Зимун, «317 подготовленных DC-моторов, бумажные пакеты, контейнер для перевозки», 2016

Рафаэль Лозано-Хеммер, «Голосовой массив. Подскульптура 13», 2011