Анализ эволюции образа младенца Иисуса в развивающейся живописи

Рубрикатор

1. Концепция 2. Искусство Византии 3. Искусство Средневековья 4. Искусство Проторенессанса 5. Искусство Возрождения 6. Вывод 7. Библиография 8. Источники изображений

Концепция

Многие считают, что искусство должно быть натуроподобным и что до двадцать первого века таким и было, но это не совсем верно. Искусство развивалось постепенно. Натуроподобию художники тоже учились постепенно. Мне стало интересно проследить процесс формирования привычных нам подходов к живописи рисунку, разобраться почему в Византийском искусстве и искусстве Средневековья другой художественный язык, нежели в эпохе Возрождения. Как мне кажется, проще всего проследить прогресс техники изображения и смыслов на образах детей в работах мастеров разных веков. Пропорции детей отличаются от пропорций взрослых, уловить их сразу для художников было непростой задачей. Но не реалистичное или реалистичное изображение детей заключается не только в мастерстве автора художественной работы, но и в смысле, функции картин с детьми, которые отличались у художников разных веков.

Долгое время искусство было религиозным и несло в себе функцию рассказать всем о Священном Писании, поэтому чтобы в полной мере проследить эволюцию образа младенца в искусстве от Византийского до искусства Возрождения, я выбрала объектом своего исследования именно младенца Христа. Это позволило найти мне примеры воплощения образа ребенка и в раннем искусстве, и в искусстве Возрождения.

В работе я не рассматриваю готический период. Во время развития готики и романики упор творцов был направлен на архитектуру, было мало примеров работ живописи, а сохранилось еще меньше, особенно учитывая то, что во время готики на смену привычным фрескам пришли цветные витражи.

Я считаю важным рассмотреть в этой работе не только образ младенца Христа в живописи, но и культурно-исторический контекст, в котором создавались работы с младенцем Иисусом. Поэтому в работе я уделяю много времени описанию культурно-исторического процесса каждого периода, ведь именно он влиял на изменение подхода к художественному языку и к смыслу в картинах с младенцем Христом. Мне интересно проследить переход от иконописи к самостоятельным живописным произведениям и выделить наиболее значимые и поворотные периоды в истории развития живописи.

Таким образом в ходе работы, я проследила изменения, происходившие в истории искусств за периоды ранневизантийского, средневизантийского, поздневизантийского, раннехристианского, романского искусства, а также за периоды проторенессанса, раннего возрождения и возрождения, касающиеся подхода к исполнению художественной работы, ее смыслов, функций и наполнения. Проанализировала примеры работ каждой эпохи, сделала выводы об изменении подхода к живописи в каждом рассматриваемом периоде и об эволюции образа младенца Христа в развивающейся живописи.

Искусство Византии

Искусство Византии определяется временным периодом с V века по XV век. Оно сосредоточено на отражении Божественной сущности и выражении таинства его власти, поэтому мастера Византии не стремятся к натуроподобию.

В Византии в IV веке началось распространение Христианства, что повлекло за собой зарождение и развитие иконописи. Византийское искусство переняло черты египетского и римского искусства. Оно также основывалось на подражании визуальным канонам других периодов, которые позже закрепились и легли в основу характерных черт изображения православных икон, сохранились при дальнейшем развитии иконографии. Церковная живопись Византии перестала искать новые способы изображения людей и пространства, как это было в искусстве античности, однако иконописцы продолжали пользоваться античными приемами изображения тех или иных объектов.

Младенец Христос на работах мастеров Византии не похож на обыкновенного младенца. Его пропорции совпадают с пропорциями взрослого человека. Искусство Византии было сосредоточено на почитании Бога и распространении святого слова, отчасти поэтому фигура младенца Иисуса на Византийских иконах нереалистична и условна.

Искусство Византии. Ранневизантийский период

Сохранилось не так много икон ранневизантийского периода. К характерным чертам иконографии этого времени можно отнести статичность, фронтальность, плоскостность изображения. Стоит ответить зарождающуюся иконографическую символику, такую, как золотой цвет, отражающий славу и вечность Божьего царства, и ореол, обозначающий славу и святость. Главная функция этого художественного стиля— донести до неграмотных людей Священное слово, рассказать им про Иисуса и про Царство Божье.

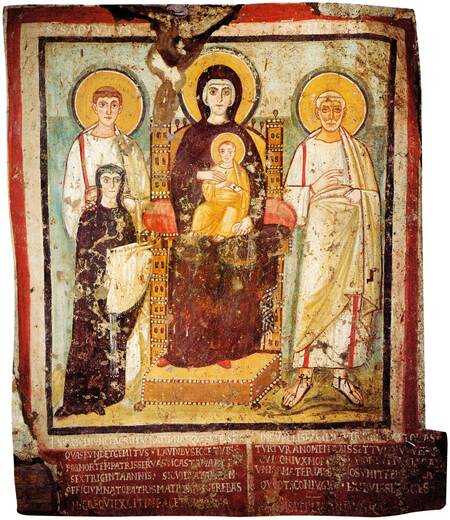

«Богоматерь с Младенцем и предстоящими святыми». Неизвестный автор. Византия. VI век.

На приведенной иконе можно отметить не только то, что пропорции младенца похожи на пропорции взрослого, но и то, что грудничок сидит подобно взрослому человеку. В его позе ощущается уверенность, непоколебимость. Одной рукой младенец держит свиток. Исходя из этих деталей, можно сделать вывод о том, что Византийские мастера изображали младенца не натуралистично для того, чтобы отразить в образе его уверенность, божественную миссию и значимость. Обращая внимание на лицо Христа, можно заметить, что его взгляд направлен на Богоматерь, за счет чего художник отражает связь Марии и Иисуса. Мастер выбирает золотой цвет для изображения одежды и ореола Христа, чтобы отразить Божественный свет младенца. Монументальность и портретность работы отсылают к традициям римского искусства. Таким образом, можно также сказать о том, что на иконе видны зачатки иконографической символика Византийского стиля.

Искусство Византии. Средневизантийский период

Средневизантийский период был ознаменован окончанием раскола среди верующих в Римской империи. Во время ранневизантийского периода восточная часть Римской империи отказалась подчиняться Папе римскому и была против создания икон и поклонения им. После времени гонений сторонников икон иконоборцами церковная живопись все же вернулась. Однако функция иконографии изменилась. Теперь она не популяризировала Христианство, а стала частью полноценной частью духовного мира. Поэтому православная церковь укрепила каноны и пресекла своеволие художников.

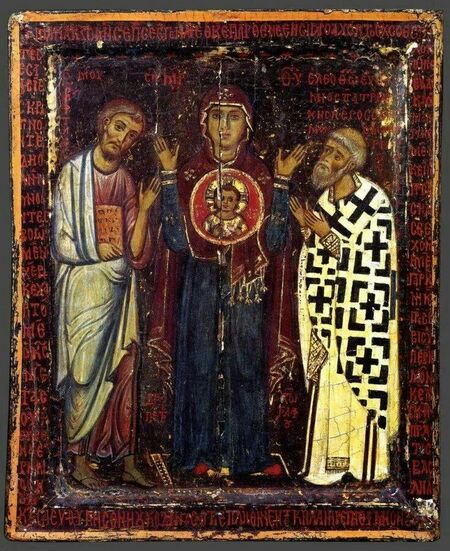

«Богоматерь Влахернская среди Моисея и Иерусалимская Патриарх Евфимий II». Неизвестный автор. Константинополь. 1224 год.

На приведенной иконе, примечательно то, что художник изобразил младенца Христа не как ребенка, а как лицо Святой Троицы. На работе Христос представлен на фоне красного медальона. Этот цвет иконописец выбирает, следуя канонам, чтобы выразить мысль о божественном огне. Художник также располагает образа Иисуса на груди у Богоматери, чтобы отобразить идею о жертвенности сына Божьего. Немаловажно и то, что иконописец изображает Христа в золотом стихаре с лентами, чтобы выразить мысль о связи младенца с Богом. Также мастер, пользуясь символикой иконописи, обрамляет образ Иисуса золотым ореолом, символизирующем божественную славу и вечное бытие, что указывает на сформировавшиеся в церковной живописи каноны иконографии. В средневизантийский период младенец Христос все еще выглядит взрослым, но стоит отметить, что теперь изображение его лика более детализированное.

Искусство Византии. Поздневизантийский период

В поздневизантийский период каноны иконографии окончательно сформировались. Также в церковной живописи появляется больше реалистичных деталей. Это связано с ее развитием и обращению мастеров к античным традициям. Однако иконописцы Византии не повторяют античные работы, а заимствуют способы построения складок и светотеневой моделировки частей тела людей. Стоит обратить внимание на то, что задачи античного и византийского искусства различались, поэтому подражание эллинизму было минимальным и скорее касалось техники и не затрагивало смысл и символику работ. Каноны, в поздневизантийский период, стали более строгими. Иконописцы беспрекословно соблюдали их. Иконы отличаются этого времени отличаются линейностью и плоскостью изображения. Также в контексте поздневизантийского периода можно говорить о распространении художественного языка Византии в Восточной Римской империи, Италии и Руси.

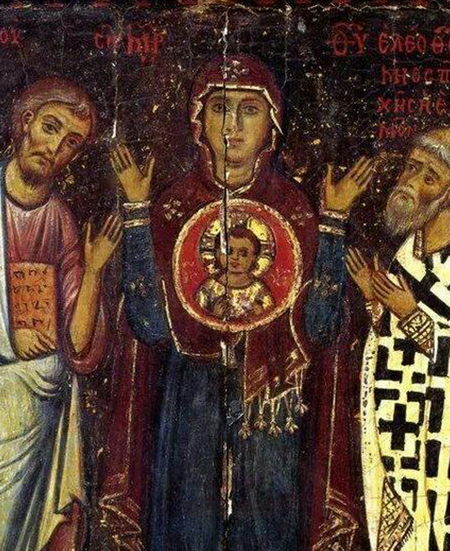

«Богоматерь с Младенцем. Христос Вседержитель. Двусторонняя икона». Неизвестный автор. 1360 год.

Приведенная икона относится к типу Одигитрии. Иконописцы поздневизантийского периода во многом пользуются уже устоявшейся символикой и сформировавшимися канонами. Так, например художник изображает, младенца Иисуса в зеленой и алой одежде, потому что зеленый цвет в иконографии символизирует новую и вечную жизнь, а алый— искупительную жертву Христа и любовь. В этой работе младенец Христос все также похож на взрослого. Иисус сидит на руках у Богоматери, держа свиток, как и в первой, приведенной мной иконе, однако мастер изображает его более обращенным к Богоматери, об этом говорит поза младенца повернутая в сторону Марии. Также на иконе можно отметить тонкую работу мастера со светотенью, которая не так сильно проявлялась в работах ранневизантийского периода. Таким образом, художник создает акцент на лице младенца. Его взор и жест величия, обозначающий благословение, иконописец пишет, обращенными к Богоматери. Это указывает, во-первых, на устоявшиеся каноны и символы иконографии, а во-вторых, на связь младенца с Богоматерью. Мотив связи Марии и Иисуса более развит, чем в работах предыдущих периодов.

Традиции иконографии в Византии были строги, но они формировались постепенно. В это время у художников была возможность пробовать разные методы к изображению. Таким образом, происходило развитие церковной живописи и не сложные подходы к иконописанию ранневизантийского искусства развились до крупных работ с сакральным смыслом и с более сложной техникой и символикой иконографии. Традиции воплощенные в иконографии Византии стали каноном и для церковной живописи других православных стран.

Изображение младенца постепенно стало более детальным и более обращенным к образу Богоматери, но он все еще выглядит подобно взрослому человеку, однако такое изображение намеренно, оно символизирует его Божественную славу, несет за собой сначала— намерение популяризировать Христианство, а позже стремление выразить сакральное наполнение его образа.

Искусство Средневековья

Искусство Средневековья развивалось параллельно искусству Византии с VI века по XV век. Отчасти основывается на наследии работах античных мастеров, традиций северных племен и позже мастеров Римской империи. Искусство Средневековья разделяется на раннехристианский, романский и готический период.

Младенец Иисус в работах мастеров Средневековья также сохраняет самостоятельность, серьезность и обособленность. Но из-за того что мастера Европейской школы подчинялись не таким строгим канонам, его образ на протяжении такого же времени претерпевает большие и стремительные изменения, как с точки зрения подхода к его изображению, так и с точки зрения смыслового содержания его образа.

Искусство Средневековья. Раннехристианский период

Раннехристианский период длился с VI века по XI век. Мастера стремились возродить античное искусство и переосмыслить его как церковное, но их начинания прерывались набегами варваров с севера, представление которых об искусстве было иным. Поэтому иконописцы Европы раннехристианского периода стремились применить художественные традиции северных народов в церковной живописи. Подобное происходило и в Африке— иконописцы Египта адаптировали традиции местного искусства под иконографию. Скрещение двух техник, стилей и традиций придало раннехристианскому искусству уникальность. И отличие от Византийской иконописи художники раннехристианского искусства стремились не к натуроподбию, но и не к эллинистической красоте, а к выражению духовной составляющей Священной истории. Фигуры в работах можно характеризовать плоскостностью, статичностью и отсутствием разнообразия ракурсов.

«Христос во славе. Пресвятая Богородица с Младенцем и двенадцатью Апостолами». Неизвестный автор. Бауит. VI век.

Приведенная фреска пример раннехристианского искусства Египта. В этой работе можно увидеть мастер старается адаптировать каноны христианского искусства под черты древнеегипетского искусства. Раннехристианском искусстве сохраняются каноны иконографии. Так, в приведенной фреске лика святых изображены анфас, используется иконографическая символика такая, как золотые ореолы, трон, который символизирует царственное величие Марии, бордовая и золотая одежда. Однако работа, конечно же, отличается от ранневизантийских икон. Она обладает большей плоскостью, светотеневая моделировка почти отсутствует, минимальный объем создается засчет линий и простых теней, что отсылает к египетской живописи, которая характеризуется линейным рисунком и плоскостностью. Младенец Христос также как и в Византийском искусстве изображен подобно взрослому. Иконописец изображает Богоматерь и Иисуса не смотрящими друг на друга, он отражает их связь засчет их поворота в сторону друг друга и нахождения рядом, однако младенец Христос не смотря на это, смотрится обособленно и также держит свиток в руках. Все это характеризует образ младенца Христа в раннехристианском искусстве, как самостоятельный, сильный образ, символизирующий величие и вечность Божьей власти.

Искусство Средневековья. Романский период

Начало романского периода в искусстве Средневековья датируется XI веком, а окончание XII веком и связано с развитием паломничества. Иконописцы этого отрезка времени все еще не мыслят в трехмерном пространстве, поэтому фигуры все еще изображаются просто, плоскостно, зачастую анфас или в ракурсе ¾, на первом плане. Однако в иконах появляется больше церковной символики, например, иконографические жесты. Этот стиль формируется в связи с развитие паломничества. Его главной функцией также оставалось— донести Священное слово до неграмотных людей, поэтому его черты это— простота, повествовательность, сюжетность. Религия в это время распространялась среди деревенских жителей, благодаря возведению церквей в сельской местности, и иконы должны были заинтересовать их в праведной жизни. Однако постепенно церковная живопись меняла ориентиры и мастера более позднего романского периода стремились отразить в работах мистический смысл Божьего царства, отчасти поэтому иконы становятся все более наделенными различной христианской символикой. Также стоит отметить, что романский стиль характеризуется строгостью, но вместе с тем торжественной монументальностью, ввиду сближения с восточнохристианскими канонами.

«Фронтальный алтарь из Авиа». Неизвестный автор. 1200 год.

Формы на приведенной фреске все также упрощены и условны в угоду мистическому смыслу. Ввиду упрощения изобразительных средств у мастеров открывается простор для поиска более интересных решений касаемых композиции. Так, на приведенной фреске используется необычная для раннего искусства композиция, которая создает сюжетность в работе и иллюстрирует историю бытия Иисуса. В центре композиции изображен младенец Христос, что раскрывает образ Иисуса, как главного и центрального персонажа работы. Светотень изображается минимально. В технике исполнения значимую роль играет декоративность. Таким образом, изображение одежды усложняется, она дополняется орнаментом, который мастер использует, чтобы акцентировать внимание зрителя на фигурах Богоматери и младенца Иисуса. Сам подход к изображению фигуры немного меняется. Младенец повернут к Марии в ракурсе ¾. Так, автор воплощает мысль о связи Богоматери и Христа, однако эта мысль не является центральной во фреске. Больший упор мастер делает на воплощение идеи о величии жизни Иисуса, выражая ее засчет использования таких приемов как, изображения одежды алого и зеленого цвета, символизирующих жизнь, мученичество, воскресение и жизнь, Святой дух, и золотого ореола, символизирующего божественную святость и связь с Богом. Также художник изображает иконографический жест величия, младенец поднимает вверх двоеперстие, означающее благословение.

Каноны художников Средневековья были не такими строгими, как у творцов Византийской иконописи. Поэтому можно сказать о том, что их творчество было в большей степени подвергнуто динамике, чем византийское. В начале мастера интегрировали местные традиции в иконопись, позже— стремились отобразить в работах сюжетность и мистический смысл Божьего царства.

Младенец Иисус в работах Средневековья мало отличается от ребенка Христоса в работах Византии. Он все еще изображен с искаженными пропорциями и с использованием византийских иконографических канонов. К концу периода Средневековья постепенно в картинах проявляется связь Богоматери с Иисусом.

Искусство Проторенессанса

Проторенессанс характеризуется XIV веком. Итальянское искусство развивалась параллельно готическому, но итальянские мастера немного обогнали развитие других европейских живописцев. Развитие городов и научные прорывы повлекли за собой пробуждающийся у людей интерес к окружающему, земному миру. Эти изменения привели к появлению и развитию проторенессанса. Мастера вновь обращаться к художественному наследию византийского искусства, и подчеркнув у них античные заимствования светотеневой моделировки и объема, начали пытаться адаптировать эти приемы для своих работ. В искусстве появляются новые подходы к решению вопроса композиции, ритма и объема в работе. Постепенно меняются и задачи искусства. Медленно, но все же мысли творцов, воплощаемые в работах, приобретают новый окрас. Художники постепенно начинают больше интересоваться составляющей жизни, ее красоте и эмоциональности. Также стоит отметить, что постепенно фигура художника становится более значимой и у авторов картин «появляются имена». Проторенессанс начался с имени Джотто Ди Бондоне, именно он начал понемногу отходить от канонов и напрямую обратился к древнеримскому и древнегреческому искусству постепенно развивал на его достижениях, по части объема, ракурсов и светотени, новый художественный язык. В проторенессансе персонажи становятся более проработанными, обретают большую индивидуальность и эмоциональность. Место больше не условно, мастера учатся применять в работах понятия объема, композиции, ритма, пространства.

Младенец Иисус становится все больше похожим на ребенка. Он понемногу лишается самостоятельности и обособленности, его пропорции становятся все более близкими к реальности, связь с Богоматерью становится одним из главных мотивов в работах.

«Сцены из жизни Христа. Поклонение Волхвов.» Джотто ди Бодоне. Капелла Скровеньи. 1306 год.

Самым заметным во фреске Джотто становится изменившийся фон. Джотто изменяет традициям иконописи и делает фон сложнее, изображая героев среди природы на фоне окружающего мира. Так, мастер создает на третьем плане гору, небо. Примечательно и изображение падающей звезды в небе, придающей динамику изображению. Джотто также нетипично, для предшествующих творений, иллюстрирует героев картины. Они детализированы и обладают индивидуальными чертами, их образы эмоциональны. Так, ангел по левое плечо Марии умиленно смотрит на младенца, а один из волхвов обращает свое внимание на верблюдов. Изображение животных также нетипично для работ предыдущих периодов истории искусств. Художник также использует разные ракурсы при создании фигур героев и изображает объем, создает пространство. Композиция впервые не центральная, но она создана таким образом, что внимание зрителя обращено к Христосу. Младенец Иисус впервые с раннехристианского периода изображен натуралистично и не самостоятельно. Его образ более обособлен от образа Марии, зритель видит зависимость ребенка от матери, засчет того, что Джотто изображает то, как Богоматерь аккуратно держит младенца Иисуса. Однако сохраняется традиция изображения ореола. Так, автор работы отражает его Божественность.

«Маэста». Дуччо ди Буонинсенья. 1311 год.

Дуччо в большей степени, чем Джотто обращается к канонам Византийского иконописи. Художник в изобилии использует золотой цвет, чтобы выразить мысль о Божественном цвете, мастер изображает и ореолы, но ракурсы изображенных фигур, их лица все еще лишены разнообразия, однако детальная проработка одежды и волос придает им индивидуальность. Фигуры более эмоциональны, но все еще выглядят сдержанными и типизированными, без особых индивидуальных черт. Светотеневая и объемная моделировка более развита, нежели в иконах, у окружения появляется пол— небольшое подобие пространство, однако фон все еще золотой и место все еще остается условным. Однако его работа становится более близка к самостоятельному художественному произведению, а не к иконе. Младенец Иисус все еще имеет вытянутые пропорции и все еще сидит самостоятельно, но в отличии от произведений ранних периодов он больше похож на ребенка. Дуччо изображает младенца Христа пухлым, более нежным, виден новый подход мастера к изображению детей, более близкий к реальности. Младенец Иисус лишается привычных зелено-алых одежд и больше не использует никакой иконографический жест. Ребенок Христос на работе Дуччо выглядит менее самостоятельно, в отличии от своих предшественников. Художник изображает его в розовой одежде, которая придает нежность его образу. Мастер изображает руки Мадонны, придерживающими младенца, чтобы выразить мысль о связи матери и ребенка, хоть они все также выглядят несколько обособленно.

В проторенессансе мастера, обратясь к Византийской иконописи и древнему искусству, смогли сделать шаг к развитию нового художественного стиля. Но их работы все еще сохраняли в себе черты и символику Византийской иконографии. Хоть функция искусства все еще остается в том, чтобы донести Священное Писание для всех, художники начинают проявлять интерес к выражению жизни и эмоций. Джотто привносит в искусство новый подход, стараясь отразить в произведении реальное событие. В работе мастер отходит от привычных канонов, создает пространство и вносит новые цвета и фигуры, убедительно изображает героев. Джотто в проторенессансе создает предпосылки для дальнейшего развития искусства. Он расширяет и изменяет смыслы, пространство, технику и подход к изображению фигуры.

Образ младенца Христа период проторенессанса, более нежен и более привязан к Богоматери, однако зачастую, как у Дуччо, он все еще имеет нетипичные для ребенка пропорции и смотрится обособленно и самостоятельно. Младенец Иисус впервые становится натуроподобен— это говорит о глобальном изменении подхода к живописи и к изображению образа самого младенца Христа и смысловой нагрузки его образа в искусстве.

Искусство Возрождения

Художники в большей степени отбрасывают каноны византийского искусства, стремятся развивать новый, уникальный художественный язык, сконцентрированный на обучении работе с пространством, объемом, эмоциональностью, индивидуальностью, натурализмом.

Младенец Иисус все больше становится похож на живого ребенка, однако отход от канонов смысла его образа происходит, переход к сюжетам, где важна эмоциональная связь Марии с ребенком, а не величие младенца, происходит постепенно.

Искусство Возрождения. Раннее Возрождение

Характеризуется XV веком и повышенным интересом к античному искусству, перенятию у мастеров того времени художественных навыков. Художники старались применять в работах анатомию и перспективу, стремились к большей реалистичности. Искусство переориентируется на изображении реальности, появляется математический подход к изображению перспективы, в работах укрепляется пространство. Мастера также старались воплощать в работах идеи гуманизма. Благодаря интересу к личности появляется новый жанр— портрет. В искусстве все еще часты религиозные сюжеты, но жанр живописи отделяется от жанра иконописи, многие каноны иконографии перестают использоваться, уступая место новым возможностям художественного языка. В эту эпоху главным в искусстве становится— личность, его внутренний мир. На картинах человек становится частью реальности. Живопись становится все более независимой от церкви и иконографии.

«Мадонна с младенцем и с донатором». Лионелло д’Эсте. 1450 год.

Картина Леонелло— пример работы на заказ. Несмотря на то, что в работе присутствует фигура заказчика, мастер акцентирует внимание на Мадонне и младенце Иисусе, засчет соотношения размеров фигур. Автор умело применяет достижения проторенессанса и раннего возрождения. Так, на фоне работы можно увидеть детальный природный фон, пространство обрастает деталями, становится точным. Художник также изображает лица с большей детальностью, но они не эмоциональны. Герои собраны и величественны, только донатор смотрит с благоговением на Марию и Иисуса, воплощая свою духовность и святость. Автор все еще использует иконографическую символику— ореолы. Младенец Христос создан Лионелло натуралистично. Его пропорции совпадают с пропорциями реального младенца, он лишен одежды, его образ нежен и светел. Мария придерживает ребенка, но только слегка. Таким образом, Лионелло отражает эмоциональную связь матери и ребенка. Однако мастер изображает младенца стоящим, что не присуще живым детям в этом образе. Так, автор воплощает мысль о его Божественной силе и величие младенца Иисуса.

Искусство Возрождения. Возрождение

Возрождение датируется XV и XVI веками. Характеризуется возрождением интереса к творческой составляющей искусства, стремлением найти новые способы изображения тех или иных объектов, отход от строгих канонов церкви, натуралистический подход к изображению окружающего мира, интерес к индивидуальности и личности. Такое радикальное изменение в подходе к искусству ознаменовано техническим и научным прорывом в мире. Впервые со времен античности искусство становится убедительным, реалистичным. Впервые художники стремятся запечатлеть красоту природы и человеческие чувства. Иногда религиозные сюжеты уступают место мифологическим.

«Мадонна с младенцем». Сандро Боттичелли. 1467 год.

В этой картине Сандро Боттичелли применяет многие новаторские подходы Возрождения к искусству. Из иконографических символов остаются только тонкие, ненавязчивые ореолы и сами фигуры Богоматери и младенца Христа. Он мастерски изображает пространство, засчет архитектуры и пейзажа. Художник отходит от привычной иконописцу работы с зачастую темной гаммой цветов. Картина сочетает в себе тонкий, нежный колорит голубо-розовых оттенков, создающих приятное настроение. Сюжет с Мадонной и младенцем Иисусом впервые за века переосмысляется. Так, мастер теперь не просто воплощает в их образах величие царства Божьего, а изображает вполне бытовой сюжет матери и ребенка. Самого младенца Христа Боттичелли изображает более натуроподобно, чем когда-либо ранее это делали другие художники. Младенец Иисус на картине выглядит и ведет себя, как ребенок, Мария его придерживает и контактирует с ним, они смотрят друг на друга, Боттичелли создает и отражает эмоциональную связь героев.

Уже в Возрождении окончательно формируется новый подход ведению художественной работы. Мастера в полной мере осваивают объем, пространство, индивидуализацию и переходят к созданию новых, оригинальных сюжетов с героями христианской религии и мифологий и находят новые смыслы в уже веками устоявшихся сюжетах. Постепенно смещают упор на эмоциональность и приближение происходящего на картинах к событиям из жизни реальных людей.

Художники обучаются анатомии, поэтому рисуют младенца Иисуса все более натуроподным, но не только благодаря новым навыкам. Теперь, художникам интересно проследить не только значимость фигуры младенца Христа, но и показать его как ребенка, отразить его трепетные отношения с Богоматерью.

Вывод

За рассматриваемые, мной периоды искусства, живопись сильно меняется, формируются каноны иконописи, позже формируются основные составляющие классического подхода к изображению— использование объема, светотени, композиции, ритма, знаний об анатомии в работах, изменяется и центральная смысловая нагрузка в картинах.

Все эти изменения претерпевает и образ младенца Христа, пройдя путь от самостоятельного младенца, символизирующего Божью власть и жертвенность до святого младенца Иисуса, имеющего неразрывную эмоциональную связь с Богоматерью.

Эрнст Гомбрих. История искусства. Москва Издательство АСТ. 2015.

Алина Аксенова. История искусства. Москва БОМБОРА. 2019

Богоматерь с Младенцем и предстоящими святыми//Христианство в искусстве. https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=2164 (дата обращения 15.11.2025)

Богоматерь с младенцем. Христос вседержитель. Двухсторонняя икона 1330-е.//Третьяковская галерея. https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/9197 (дата обращения 17.11.2025)