Музей, созданный художниками

Самарский областной художественный музей возник как один из отделов Публичного музея, проект которого в 1886 году был разработан П. В. Алабиным, бывшим тогда городским головой. Был он человеком многих талантов: в прошлом герой нескольких военных кампаний, он стал известен также как военный корреспондент, мемуарист, энтузиаст-археолог и краевед.

«Ни один памятник нашей древности, отмеченный каким-нибудь святым для Русского воспоминанием не должен оставаться в забвении, всякий должен быть передан потомству.»

Петр Владимирович Алабин

Инициативу по созданию художественного отдела проявил купец, архивист, фотограф, краевед и археолог К. П. Головкин. Его трудами в Самаре прошла выставка, участники которой передали свои произведения в дар городу: «…художники по окончании выставки, желая положить основание художественному отделу при местном музее, жертвуют часть своих лучших произведений в дар музею, а затем берут на себя труд по мере сил пополнять его». С этого собрания и ведет свою историю самарский музей.

В 1896 году городская библиотека и городской музей переезжают в бывшее здание Благородного собрания

Музей открыл свои двери публике 8 мая 1897 года. Два года спустя со страниц журнала «Искусство и художественная промышленность» самарцы обратились к художникам России с просьбой поддержать коллекцию живописи своими работами. Тогда картины подарили Иван Айвазовский, Михаил Нестеров, Александр Беггров, Константин Юон, Василий Бакшеев и другие. Уже к 1911 году в музее было свыше 130 экспонатов.

М. В. Нестеров. Юность Сергия. Этюд. 1891 (слева)

В. Н. Бакшеев. На крыльце. Вариант картины. 1903 (справа)

И. К. Айвазовский. Остров Крит. 1897

Позже в музей поступила коллекция купцов Шихобаловых, состоявшая из произведений русских художников второй половины XIX — начала XX века. Шихобаловы были известны как любители искусств; у них в доме бывал Василий Суриков, приезжавший в Самару в поисках типажей для картины «Степан Разин». В их коллекции были работы Ильи Репина, Владимира Маковского, Михаила Нестерова. А в 1920‑е годы в музей поступила коллекция египетских, греческих и римских древностей, восточного и европейского прикладного искусства, принадлежавшая совладельцу Жигулёвского пивоваренного завода Альфреду фон Вакано.

С. Я. Адливанкин. Уполномоченный самарского Вхутемаса. 1922 (слева)

М. И. Меньков Симфония (Скрипка). 1915 (справа)

Благодаря заслугам живописца, искусствоведа и педагога В. В. Гундобина в музей поступили тысячи произведений из Государственного музейного фонда, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея. Среди них стоит упомянуть полотна Константина Богаевского, Николая Рериха, Валентина Серова, Осипа Браза.

М. В. Ле Дантю. Портрет М. Фаббри. 1912 (слева)

В. М. Стржеминский. Счётчик. Около 1919 (справа)

В 1937 году отдел Областного краеведческого музея стал Куйбышевским областным художественным музеем. В 1950–1970‑е годы его собрание пополнилось произведениями из частных коллекций, приобретёнными и полученными в дар.

С. Я. Адливанкин. Портрет моих родителей. 1922 (слева)

О. В. Розанова Полёт аэроплана. 1916 (справа)

Самарский музей славится также чрезвычайно богатой коллекцией русского авангарда. Она сформировалась благодаря организации в Самаре Вхутемаса (Высших художественно-технических мастерских) и участию художников-вхутемасовцев Н. Попова, М. Степанова, Г. Ряжского, С. Адливанкина. Художникам удалось получить из Москвы произведения крупнейших авангардистов, а также штудии учеников Вхутемаса. По акту отдела Изо Наркомпроса от 15 августа 1919 года Н. Попов получил для Самарского музея из Государственного музейного фонда 35 картин новейших течений русского искусства 1910‑х годов. В город привезли работы Е. Бебутовой, Г. Якулова, М. Менькова, О. Розановой, А. Веснина, В. Стржеминского, С. Дымшиц-Толстой.

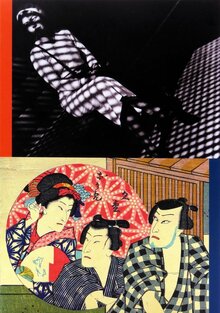

П. П. Кончаловский. Гора Кассис. 1913 (слева)

К. С. Малевич. Жизнь в большой гостинице. 1913–1914 (справа)

Особо стоит отметить такие полотна, как «Кассис» Петра Кончаловского, «Пейзаж» Аристарха Лентулова, «Волы» Давида Бурлюка и «Жизнь в большой гостинице» Казимира Малевича. Большая редкость — работы «Дама в кафе» и «Женский портрет» кисти Михаила Ле Дантю, погибшего в молодости соратника Михаила Ларионова по созданию теории «лучизма». А в 1921 году из Наркомпроса в Самару было передано ещё 100 картин.

М. В. Ле Дантю. Дама в кафе. 1915 (слева)

А. В. Лентулов. Пейзаж с красным домом. 1917 (справа)

В 1953 году был составлен акт на уничтожение произведений как не имеющих художественной ценности, но сотрудники музея смогли тайно сохранить их. Сегодня экспозиция этого отдела Самарского областного художественного музея называется «Спасённый авангард».