К середине ХХ века поиск визуальных эквивалентов музыки, к которому стремились художники авангарда и создатели графических партитур, выходит за пределы плоскости изображения. В искусстве всё заметнее усиливается интерес к движению как к новой форме художественной выразительности. Вместо того чтобы фиксировать ритм на полотне, художники начинают работать с окружающей средой, пространством и динамикой объектов. Этот сдвиг становится ключевым для формирования кинетического искусства, в котором движение превращается в полноценный художественный материал.

В работе «Маленькая сфера и тяжёлая сфера» два объекта колеблются в пространстве по непредсказуемым траекториям, рождая своеобразное звучание.

Александр Колдер, «Маленькая сфера и тяжелая сфера», 1932-1933

Александр Колдер, «Дирижёр», 1964

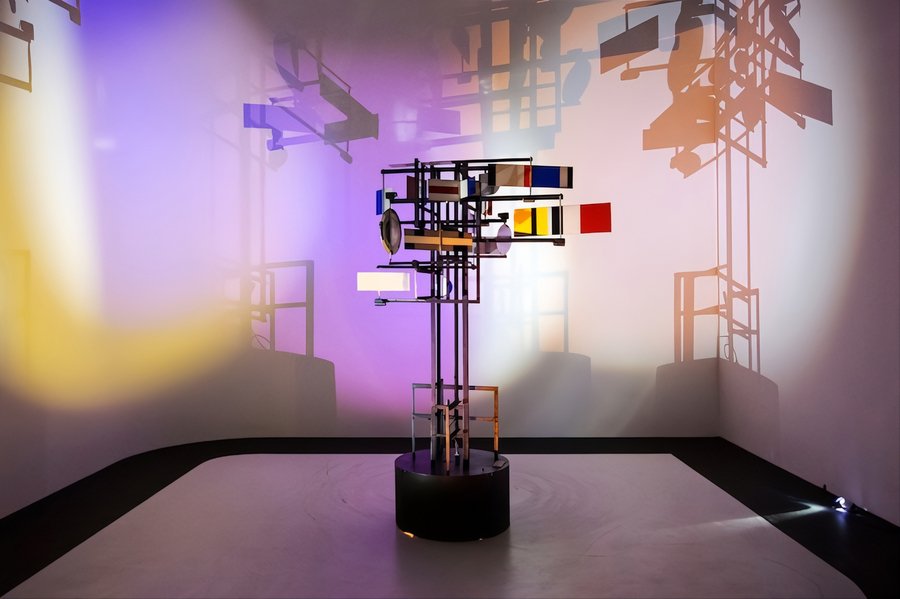

Николя Шеффер стал одним из новаторов кинетического и техно-искусства середины XX века, особенно в том, как скульптура может взаимодействовать со звуком. Он рассматривал художественный объект как подвижную систему, реагирующую не только на свет и пространство, но и на акустические импульсы. Его «КИСП 1» (CYSP 1) (1956) — одна из первых автономных роботизированных скульптур, меняющая траекторию и «поведение» под воздействием звука и других внешних стимулов.

Николя Шеффер, «КИСП 1» (CYSP 1), 1956

Николя Шеффер, «Скульптуры, проекции, живопись», 1956 (1); Николя Шеффер, «Пространственный динамизм», 1958 (2); Николя Шеффер, «Кюльдекс 1. Сжатый», 1973 (3,4)

Возникновение кинематографа открыло новые возможности для фиксации и анализа движения. Однако ключевое значение для развития визуальной музыки имело не массовое игровое кино, а эксперименты пионеров абстрактной анимации 1920-х годов. Именно Викинг Эггелинг, Ханс Рихтер, Вальтер Руттман и другие авторы увидели в киноплёнке идеальный медиум для создания «абсолютного кино» — искусства, стремящегося уйти от нарративности повествования к свободе экспериментов.

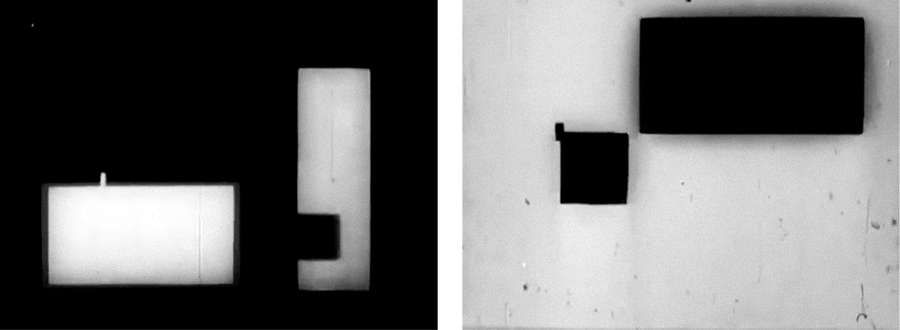

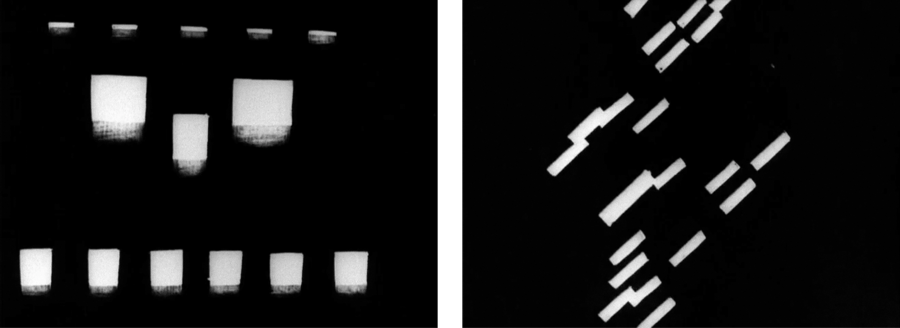

Фильм Ханса Рихтера «Ритм 21» (Rhythmus 21, 1921) — одна из первых работ в истории абстрактного кино. В этой картине Рихтер исследует взаимодействие простых геометрических форм — белых и чёрных прямоугольников — которые появляются, исчезают и изменяются в размерах подобно колебаниям музыкального ритма. Композиция строится по принципу «оживший» визуальной партитуры. Так, отказавшись от нарративного повествования, Рихтер превращает экран в пространство чистой визуализации музыки.

Ханс Рихтер, «Ритм 21», 1921

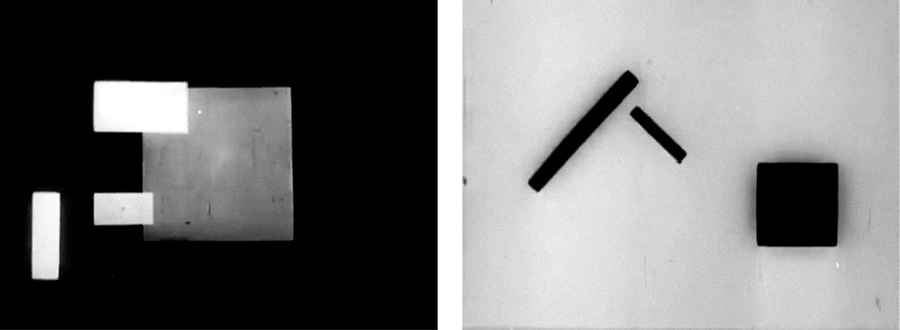

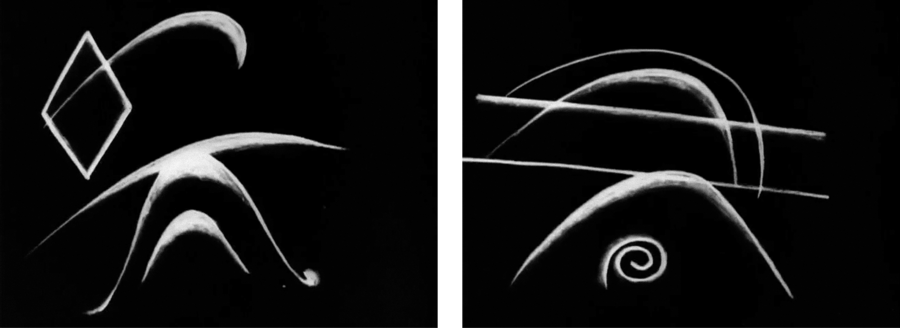

Викинг Эггелинг, «Диагональная симфония», 1924

Викинг Эггелинг, «Диагональная симфония», 1924

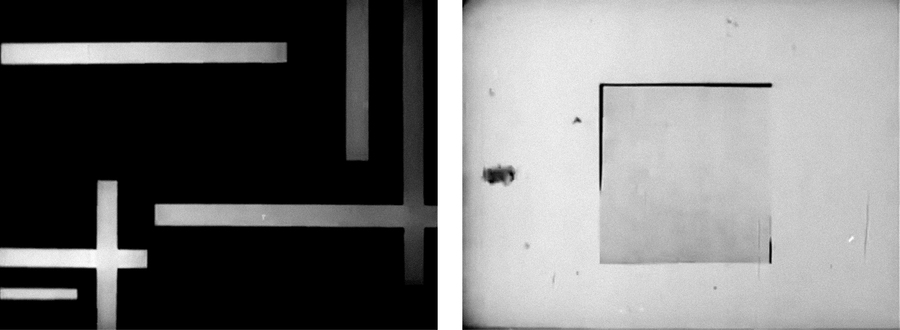

Вальтер Руттман, «Опус I», 1921

Вальтер Руттман, «Опус I», 1921

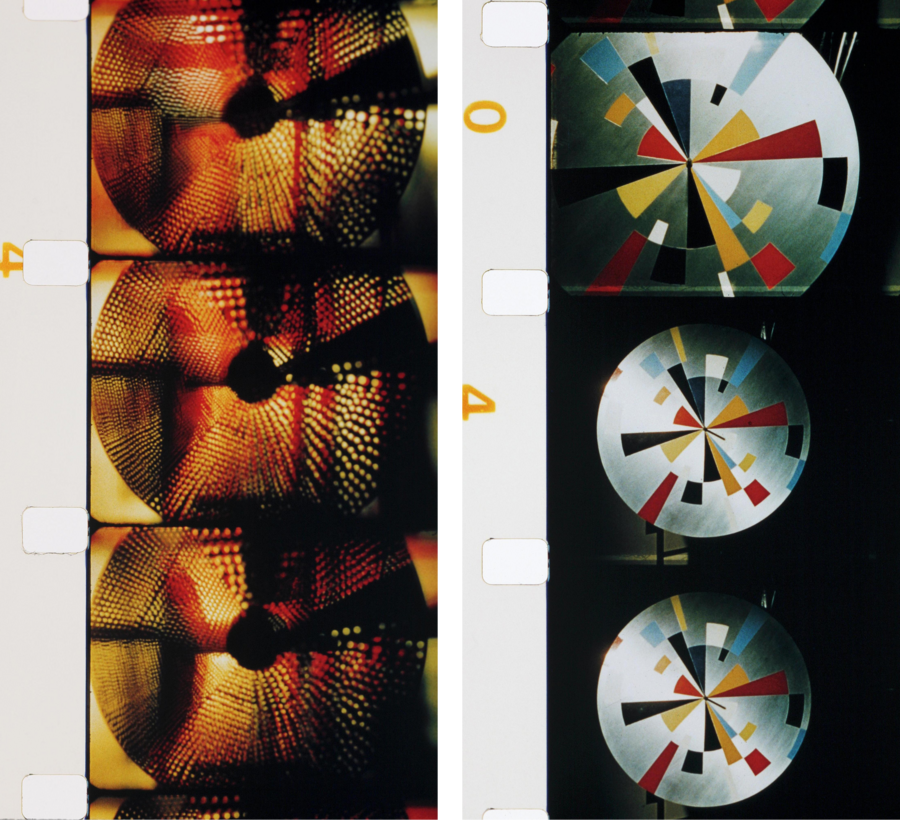

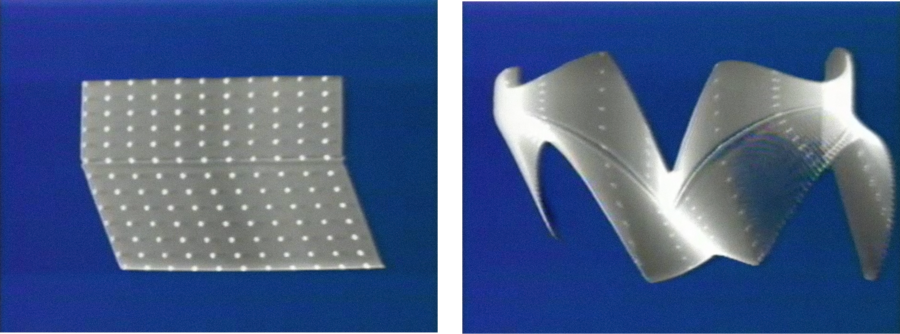

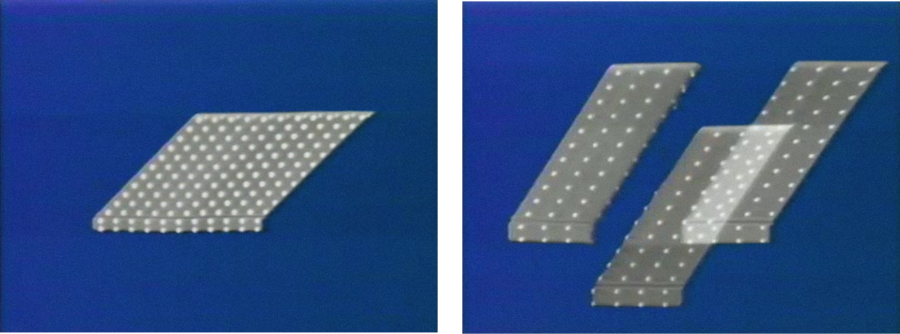

Оскар Фишингер — визионер абстрактной анимации, работавший с кино как с чистой поэзией движения. Художник и инженер в одном лице, он создавал инструменты для воплощения своих идей: от «воскового резака», ускоряющего ручную анимацию, до «Люмиграфа» — светового органа для камерных перфомансов. Каждая его работа превращала зрительный экран в пространство синестетического аудиовизального опыта, где движение, цвет и ритм сливались в единое целое или смешивались с совершенно неожиданных комбинациях.

Оскар Фишингер, «Этюд № 7», 1931

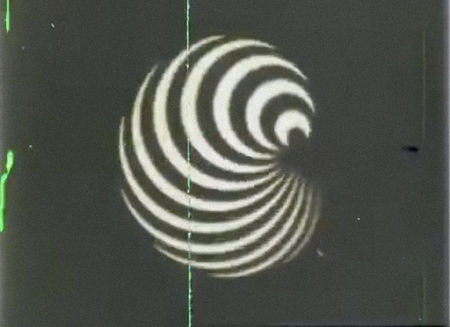

Оскар Фишингер, «Круги», 1933

Оскар Фишингер, «Круги», 1933

«Музыка не ограничивается миром звуков. Существует музыка визуального мира».

Оскар Фишингер [3]

Оскар Фишингер, «Аллегретто», 1936

Оскар Фишингер, «Композиция в голубом», 1935

Оскар Фишингер, «Композиция в голубом», 1935

Оскар Фишингер, «Радиодинамика», 1942

Фильм «Фантазия» (1940), объединивший несколько анимированных сюжетов студии Дисней (Disney) в полнометражный музыкальный эксперимент, стал важным событием в истории анимации. На ранних этапах в проекте участвовал Оскар Фишингер, однако из-за творческих разногласий и невозможности реализовать свои амбициозные идеи в кино он покинул студию. Тем не менее его вклад в производство фильма остался заметным, особенно в отрывке «Токката и фуга ре минор», где проявляется характерная для Фишингера синестезия движения, формы и музыки.

Дисней, «Фантазия», 1940

Дисней, «Фантазия», 1940

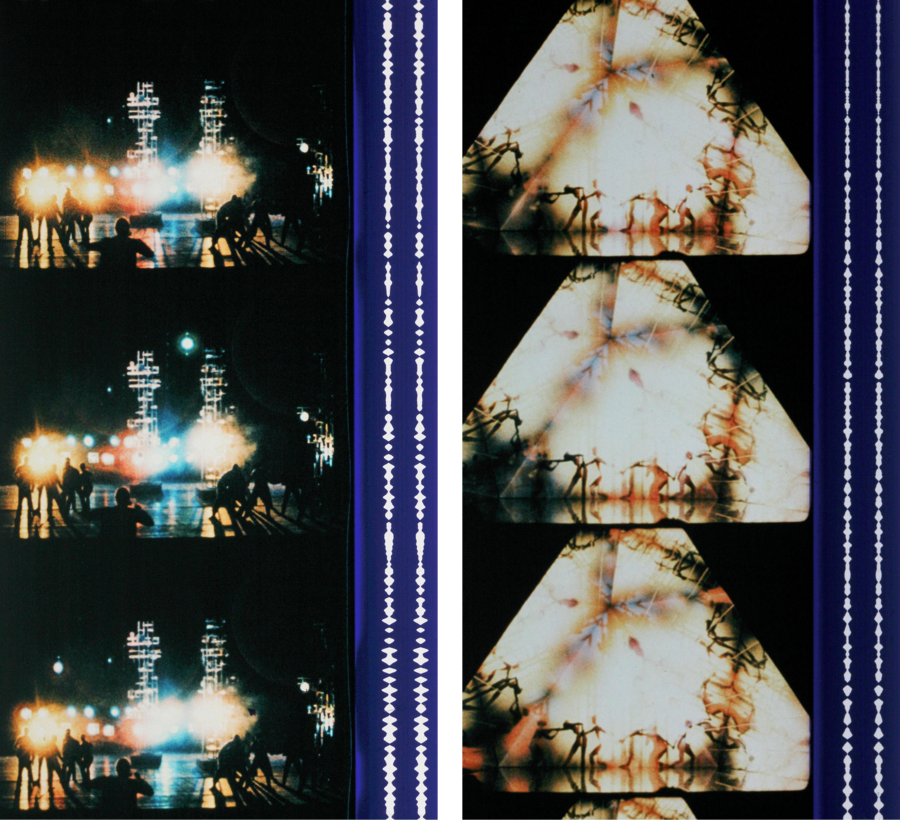

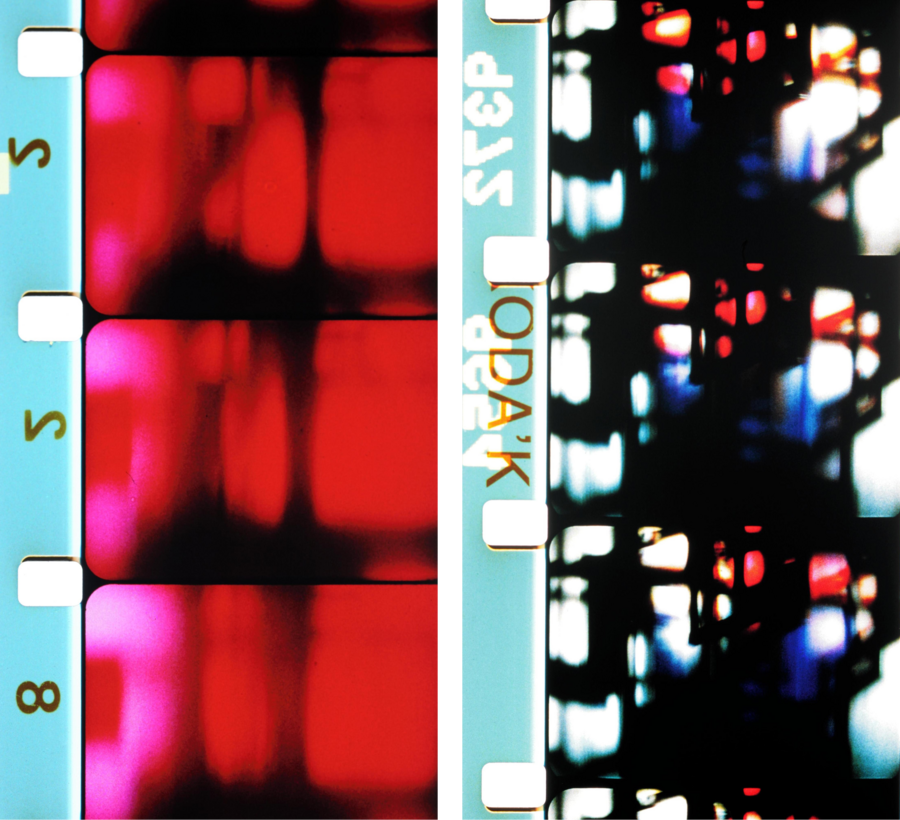

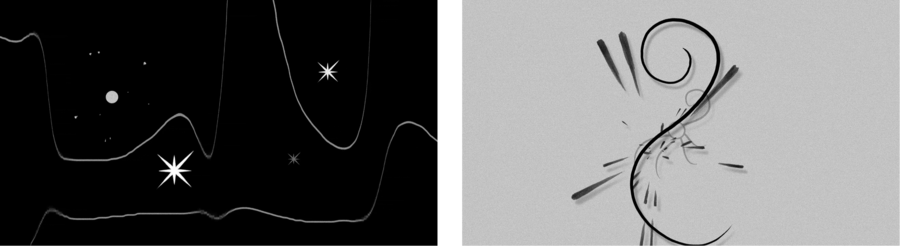

Пионеры абстрактного кино были не только художниками, но и изобретателями. Мэри Эллен Бьют оживляла экран, переводя музыку в вибрации света с помощью осциллографов и оптических принтеров. Лен Лай, в свою очередь, вступал в прямой диалог с киноплёнкой: его техника «прямой анимации» — ритмичные рисунки и царапины — превращала физическую основу кино в пространство чистой импровизации.

Мэри Эллен Бьют, «Тарантелла», 1940

Лен Лай, «Раскачивая Ламбет-уок», 1939

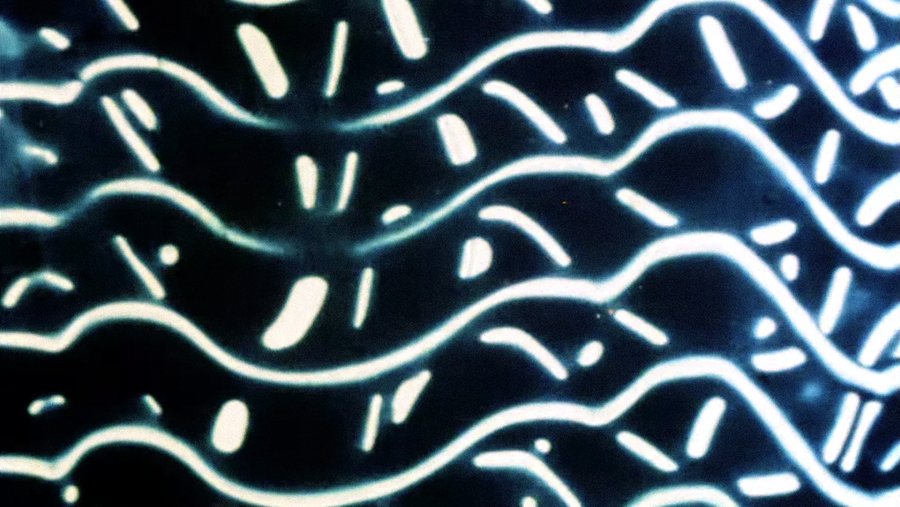

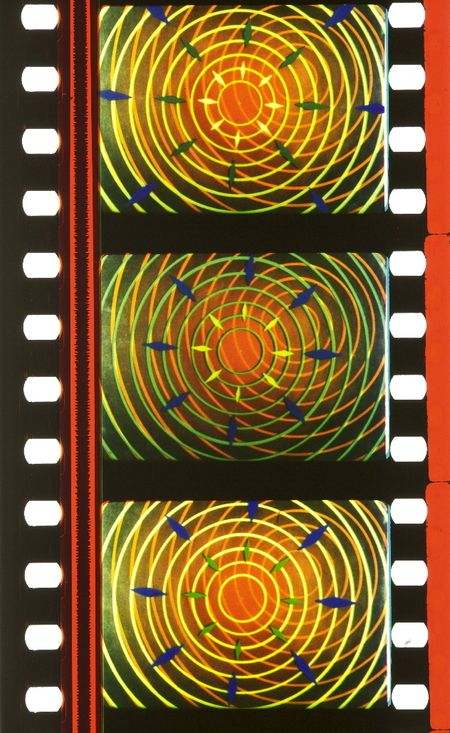

Норман Макларен, «Синхрония», 1971

Норман Макларен, «Синхрония», 1971

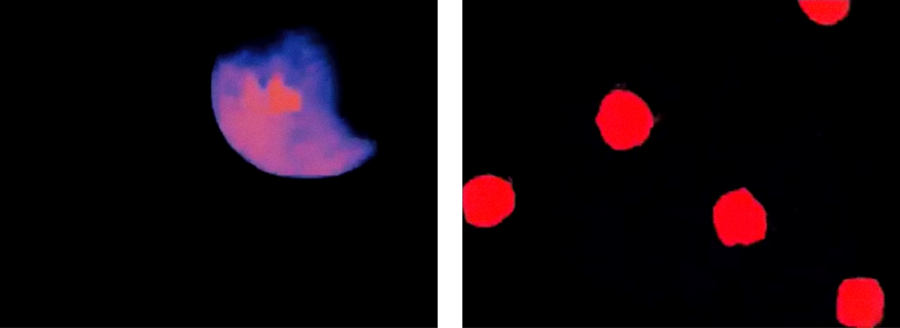

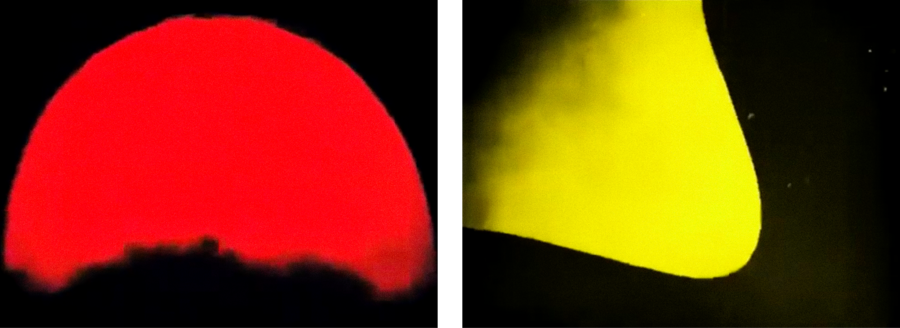

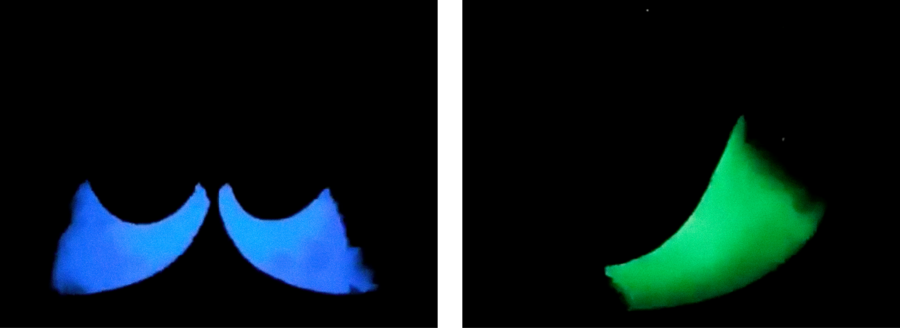

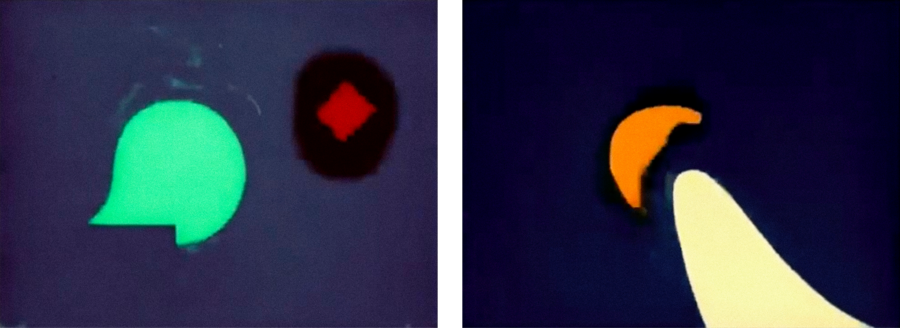

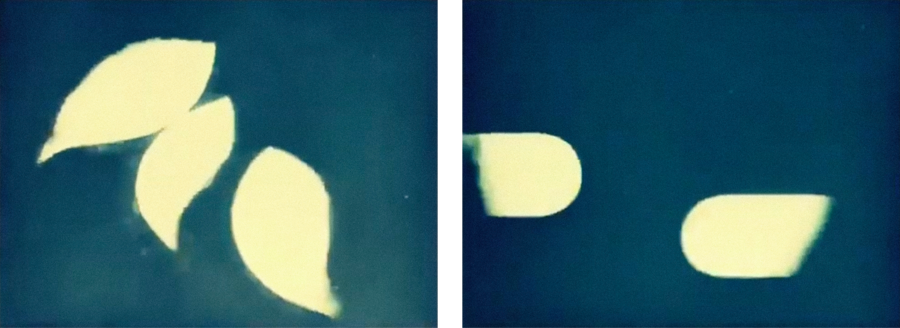

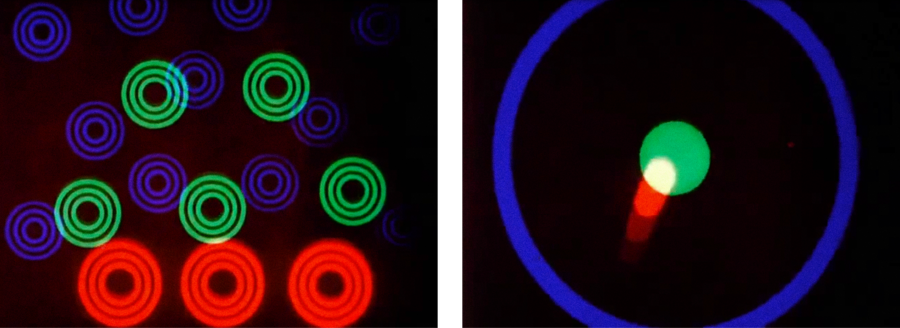

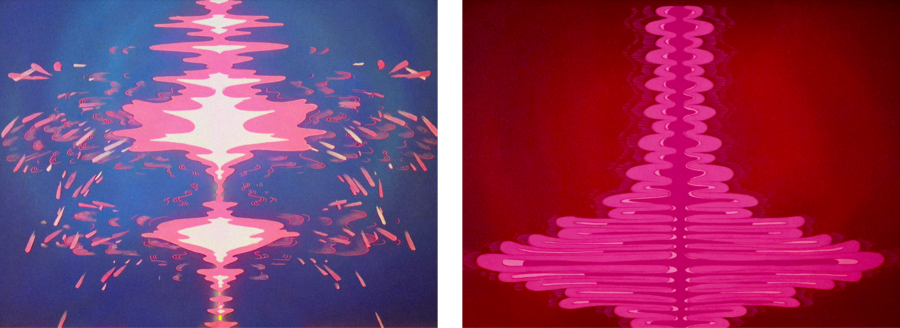

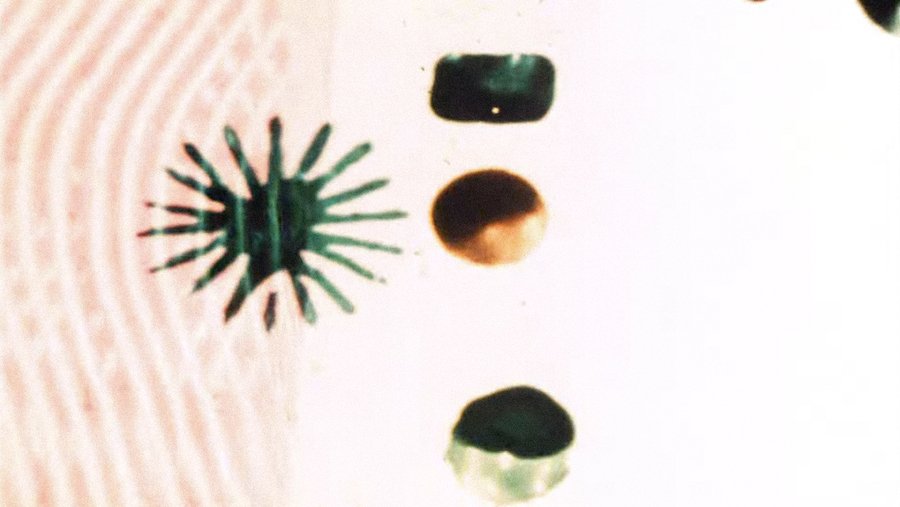

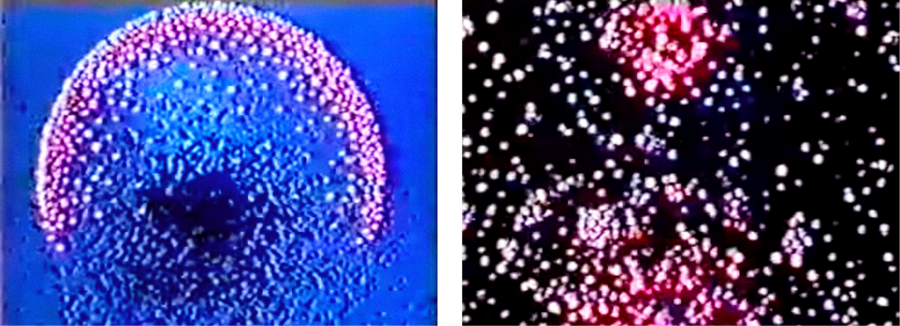

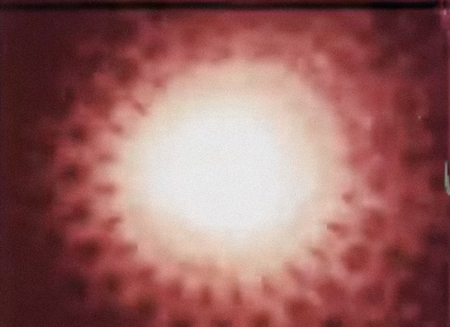

«Очарования» (1961) — один из ключевых фильмов Джордана Белсона, в котором автор создаёт на экране ощущение космического полёта, используя вращающиеся и пульсирующие формы, контрастные световые пятна и постоянно меняющийся темп повествования. Фильм погружает зрителя в чарующий танец светящихся форм и иллюстрирует стремление Белсона соединить визуальные эффекты, движение и эмоциональное восприятие, предоставляя зрителям возможность получить от просмотра иммерсивный, почти синестетический опыт.

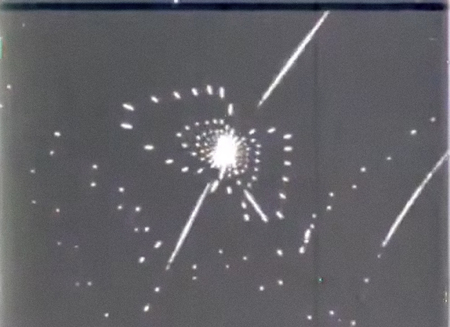

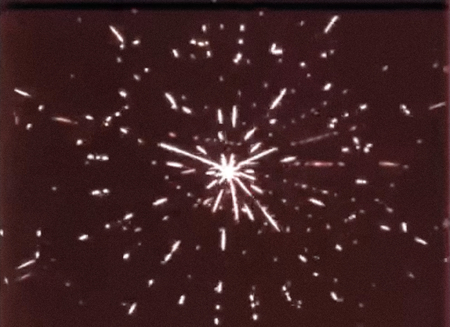

Джордан Белсон, «Очарования», 1961

Джордан Белсон, «Очарования», 1961

Джордан Белсон, «Очарования», 1961

«Компьютер наследует всем музыкальным инструментам сразу, становясь универсальным источником звука. И в то же время — это мощнейший инструмент для создания движущихся изображений».

Джон Уитни [4]

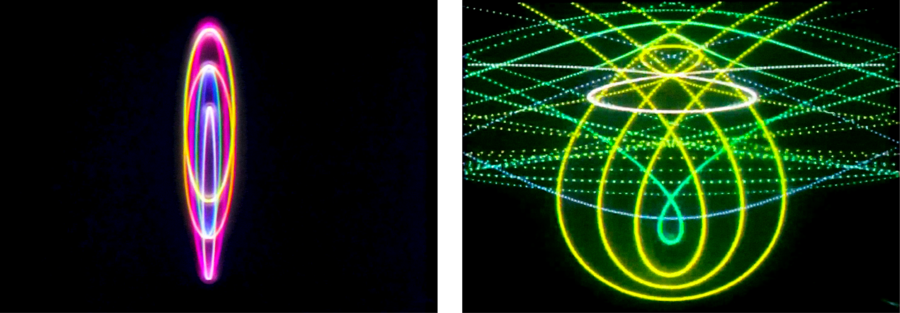

Джон Уитни, «Арабески», 1975

Джеймс Уитни, «Янтра», 1957

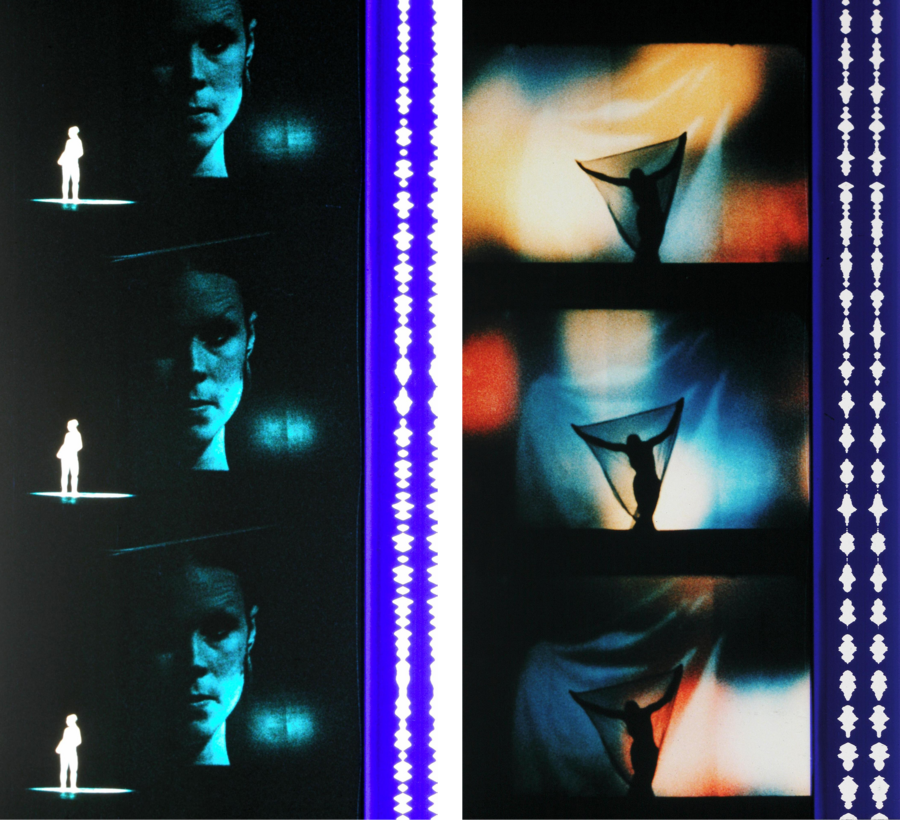

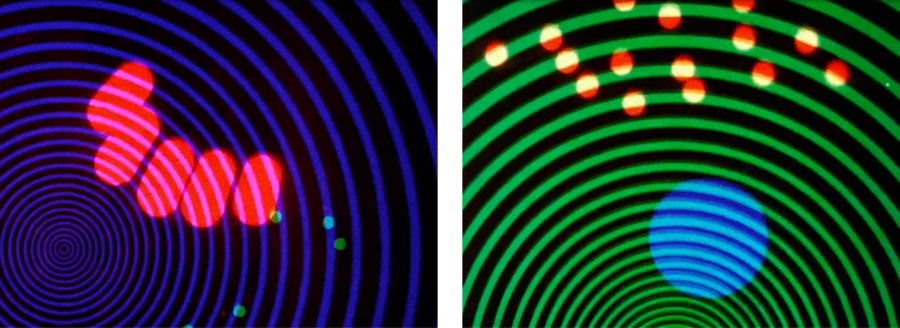

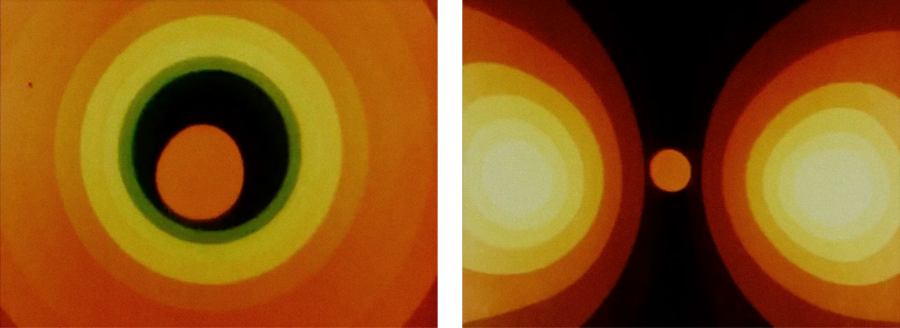

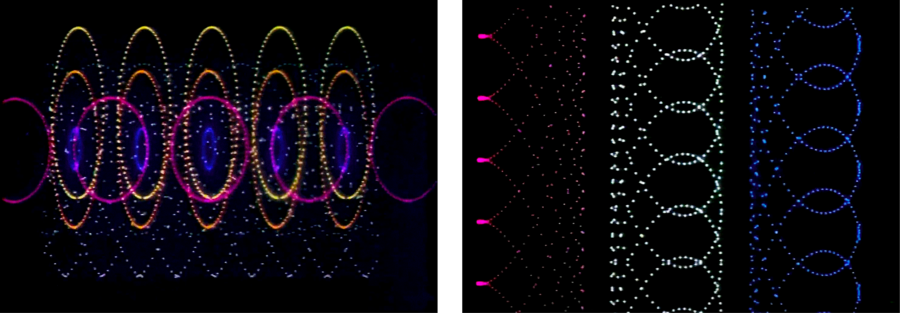

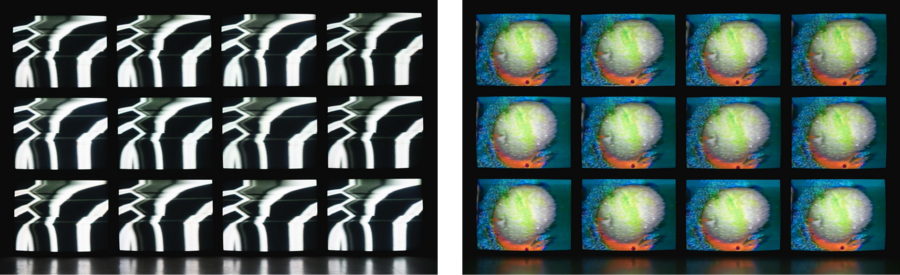

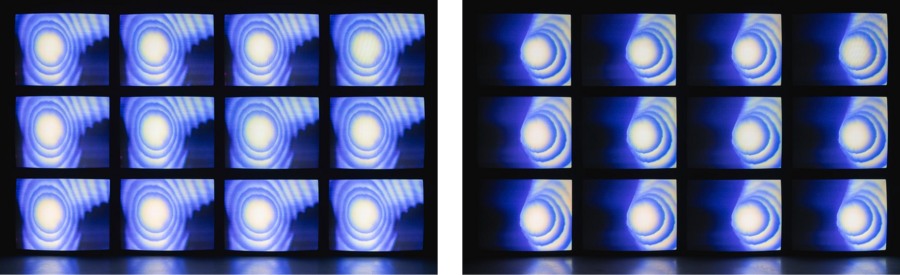

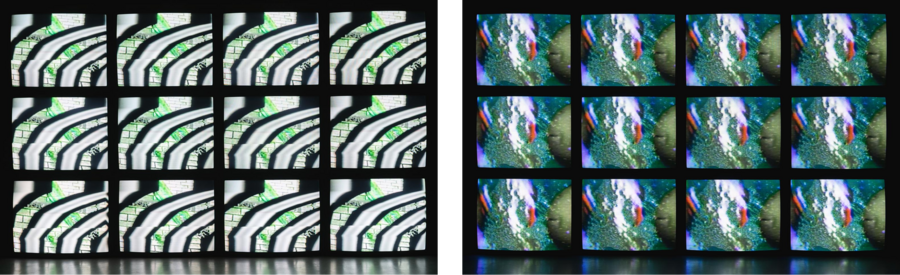

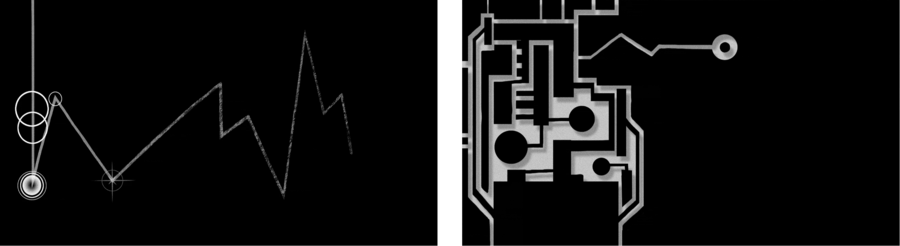

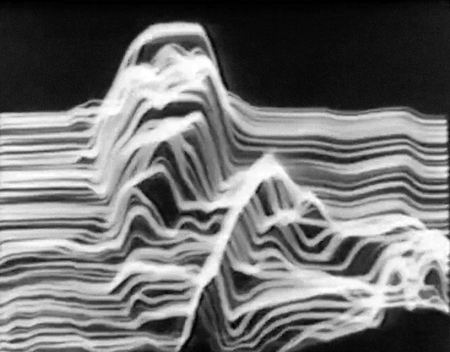

Вуди и Штейна Васюлки — пионеры видеоарта, чья работа в 1960–1980-х годах во многом определила язык экспериментального видео и аудиовизуальных перформансов. Они исследовали синтез изображения и звука, создавая интерактивные видеоустановки, где движение реагировало на музыкальные и электронные сигналы. Штейна разработала видеосинтезатор для абстрактных визуальных композиций в реальном времени, а Вуди развивал художественный аспект технологий, изучая визуальный ритм, текстуру и пространственное взаимодействие видео и звука. Их работы стали фундаментом современного медиаискусства.

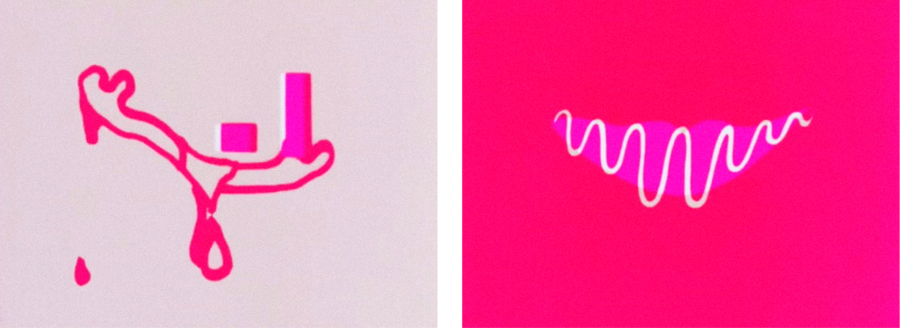

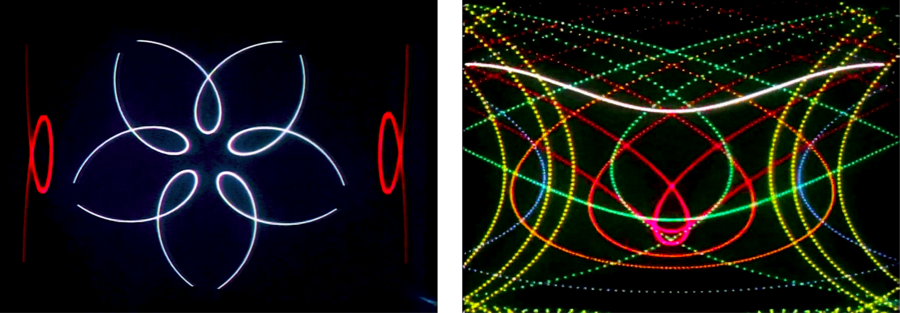

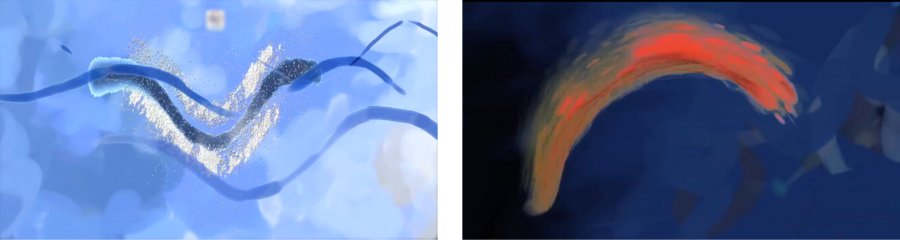

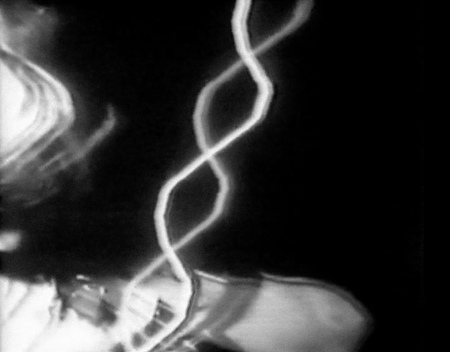

Штейна Васюлка, «Сила скрипки», 1969–1978

Штейна Васюлка, «Сила скрипки», 1969–1978

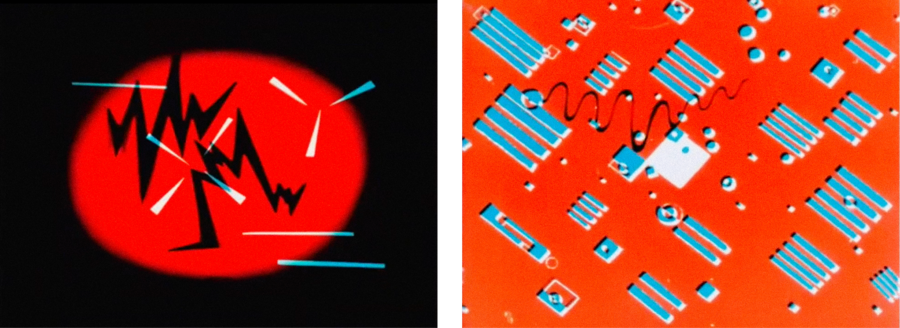

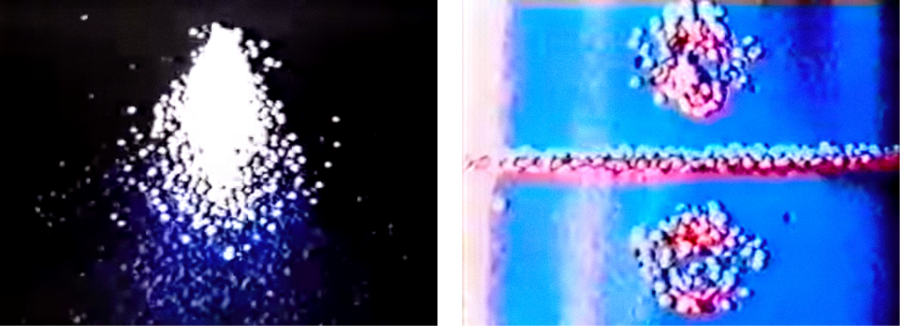

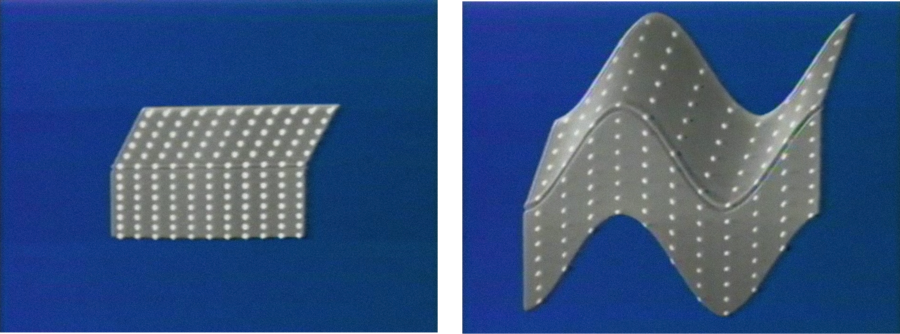

Вуди Васюлка, Штейна Васюлка, «Матрица II», 1974

Вуди Васюлка, «Материя», 1974

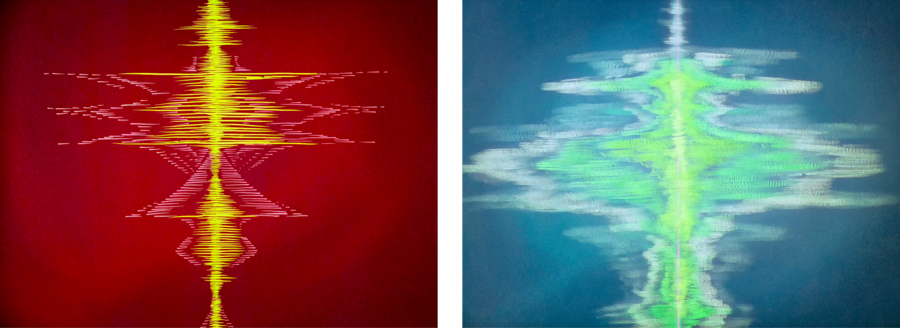

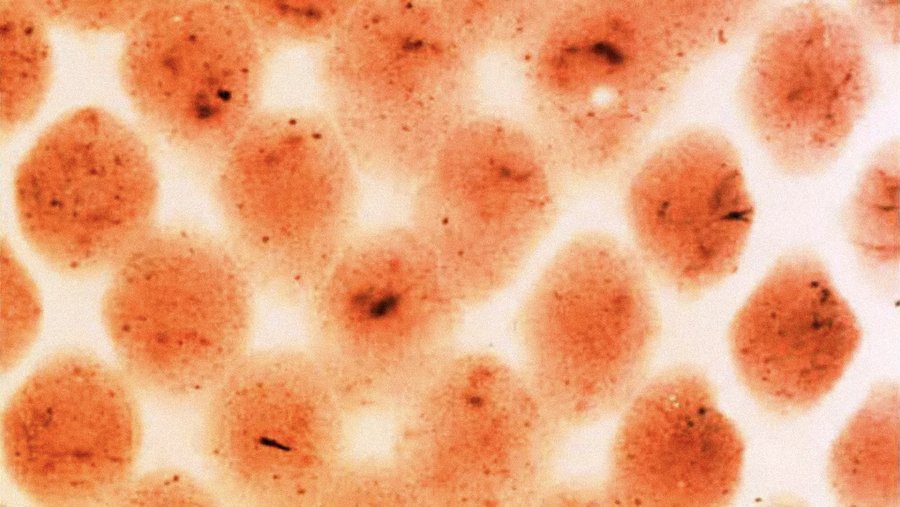

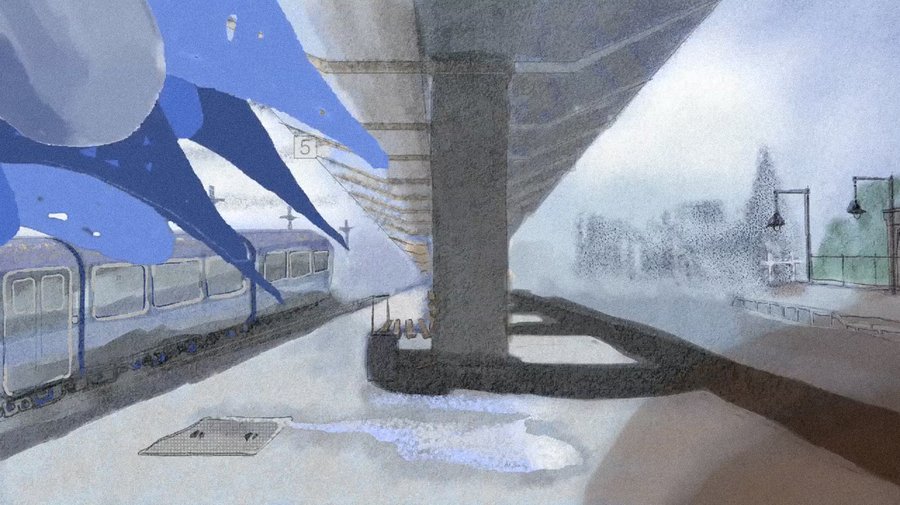

«Глазами звука» — короткометражный анимационный фильм Саманты Мур, созданный в сотрудничестве с нейропсихологом Джейми Уордом и людьми с аудиовизуальной синестезией. Опираясь на документальные интервью, фильм с помощью традиционной и цифровой анимации визуализирует сенсорные образы, возникающие у хроместетов в ответ на звук.

Саманта Мур, «Глазами звука», 2010

Саманта Мур, «Глазами звука», 2010

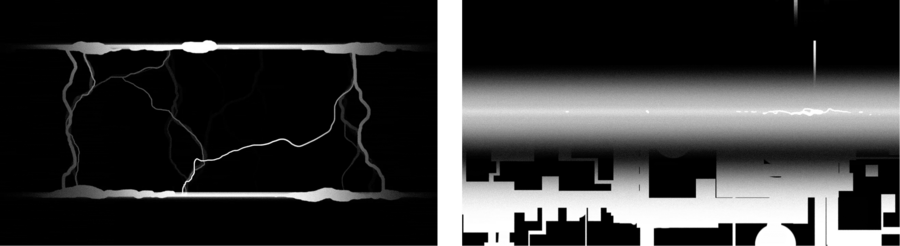

Мишель Ганье, «Сенсология», 2010

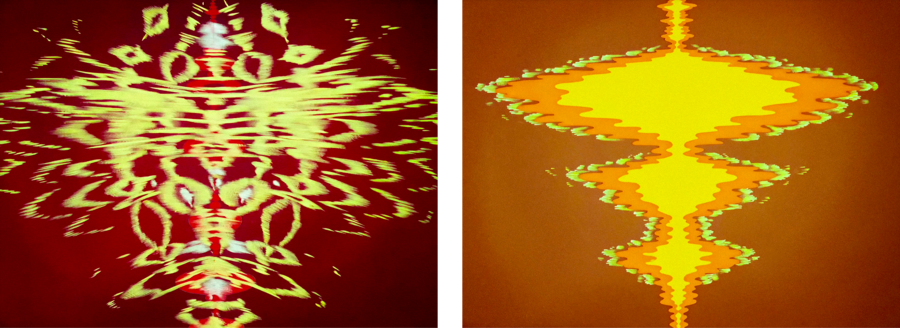

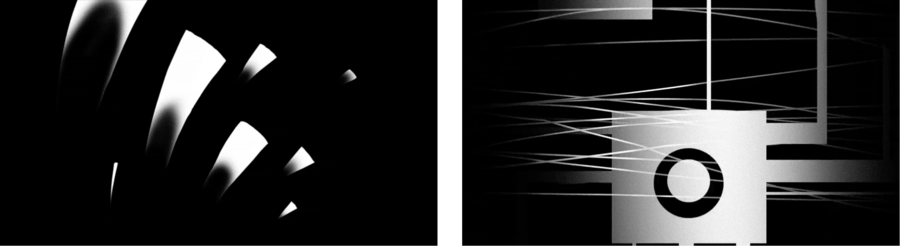

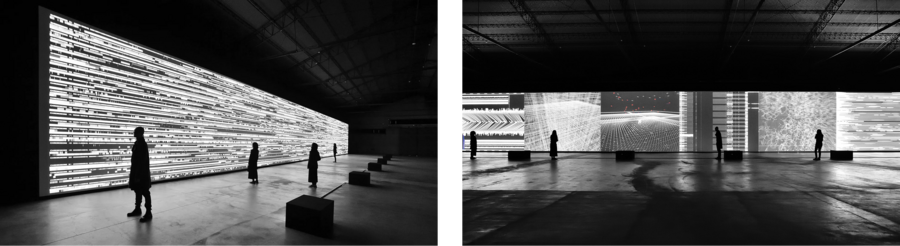

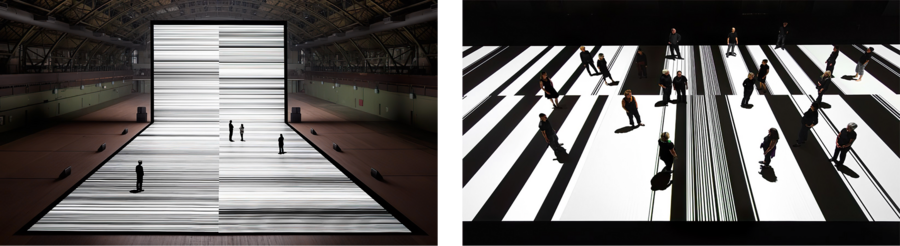

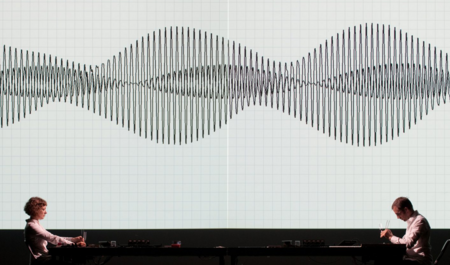

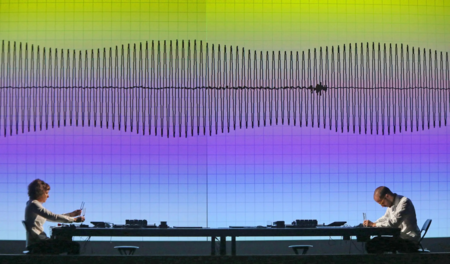

Современные художники продолжают развивать идеи хроместезии и визуальной музыки. Рёдзи Икэда исследует цифровые и световые паттерны, превращая данные и звук в масштабные иммерсивные инсталляции. Дэвид Куайола в своих проектах использует свет, форму и движение, чтобы визуализировать звук и ритм, создавая пространство, где зритель переживает музыку чрез разные модальности восприятия. Эти работы демонстрируют, как современные медиахудожники продолжают исследовать феномен синестезии, открывая новые грани восприятия искусства.

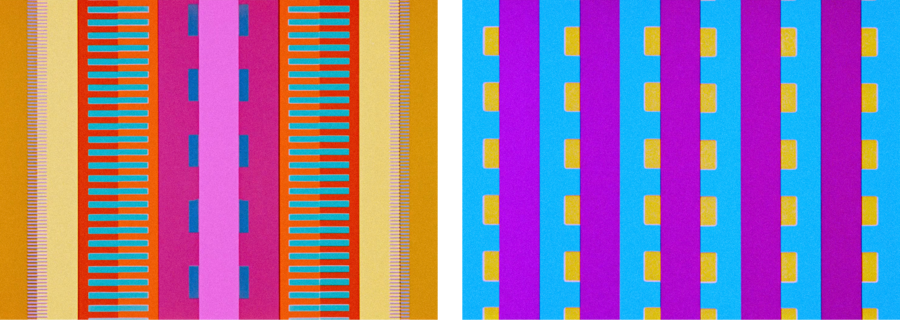

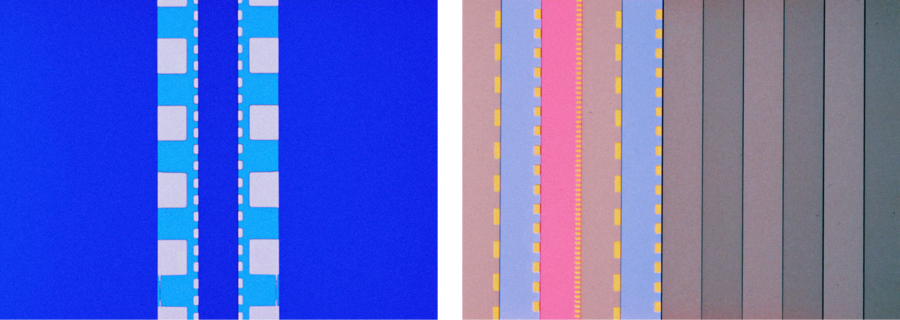

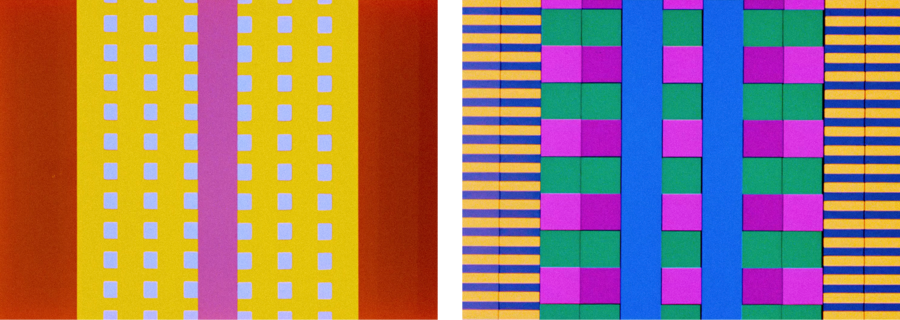

Рёдзи Икэда, «тестовый шаблон [100-метровая версия]», 2013; Рёдзи Икэда, «поток данных», 2017

Рёдзи Икэда, «суперпозиция», 2014

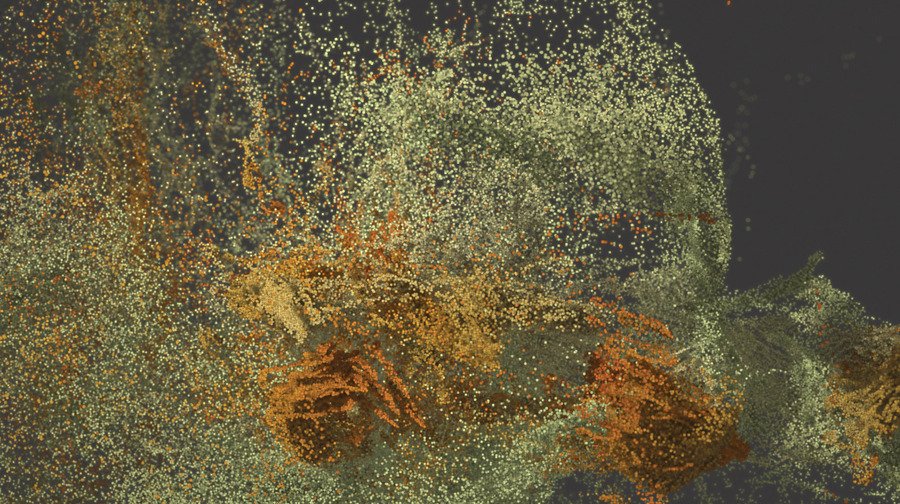

Рёдзи Икэда, «вселенная данных ½/3», 2023

Карстен Николай, «син хрон», 2004

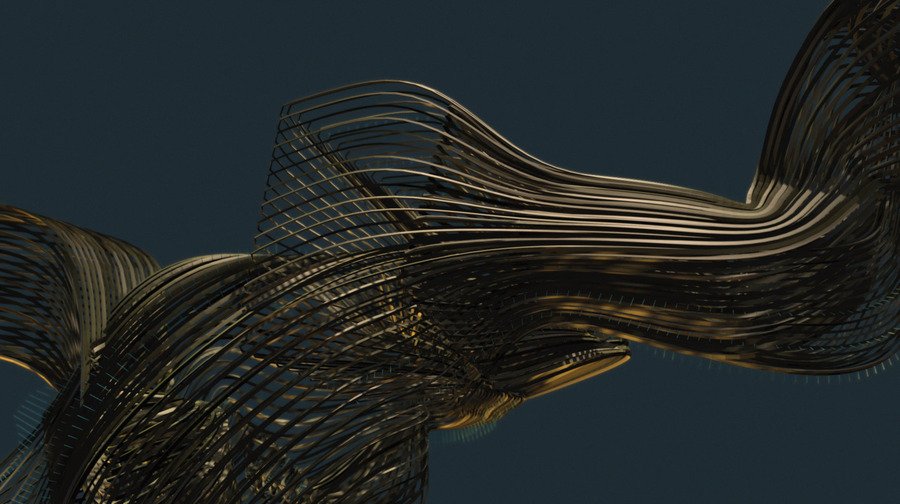

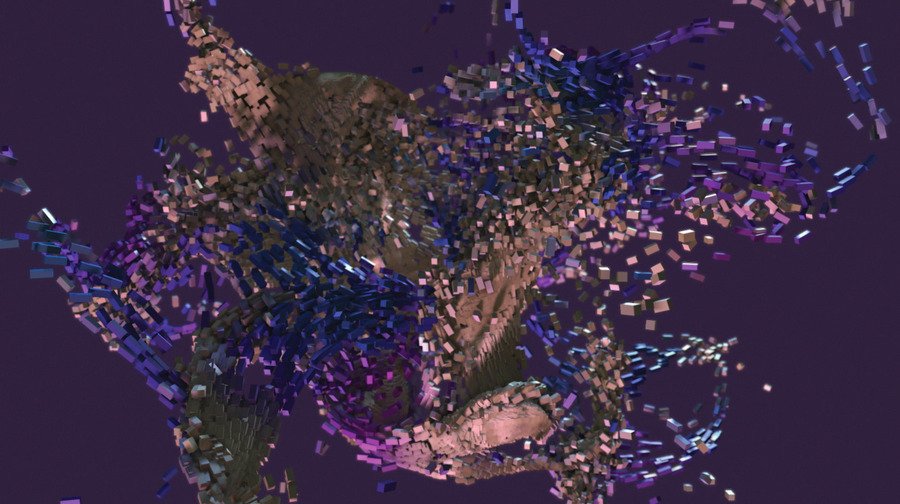

Дэвид Куайола, Натан Синигаглия, «Жизнь с Мирой Каликс», 2013

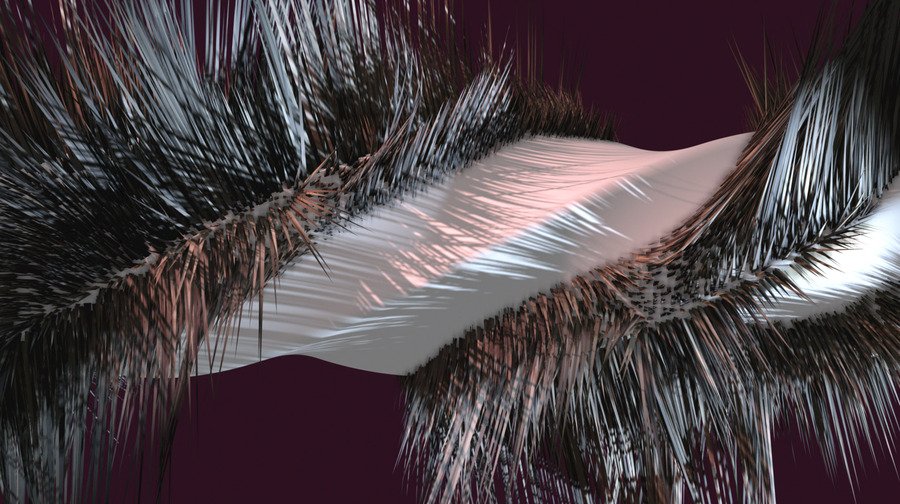

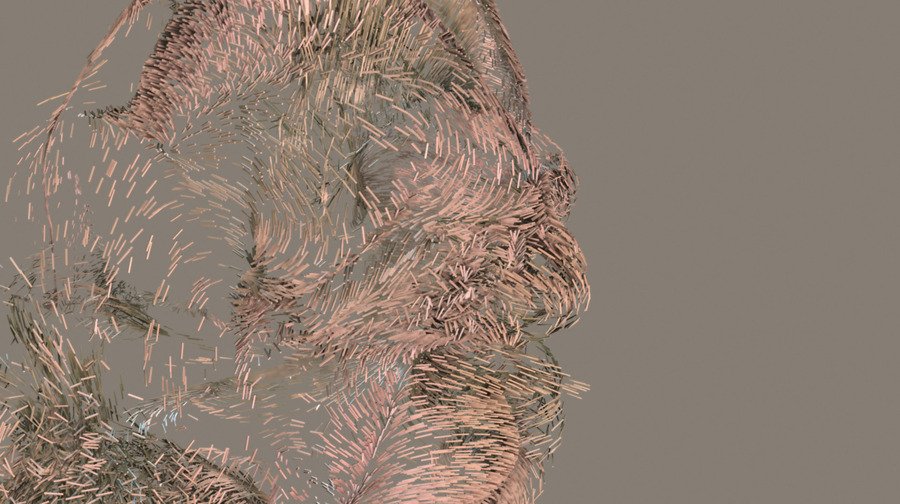

Дэвид Куайола, «Преходящий», 2020

Дэвид Куайола, «Преходящий», 2020