Душа сокрытая: образы и смыслы обыденной иконы конца XVIII — начала ХХ в.

Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.

Евангелие от Луки (18, 16)

Когда я был ребенком, я рисовал как Рафаэль, но мне потребовалась целая жизнь, чтобы научиться рисовать как ребенок.

Пабло Пикассо

Владимир Павлович Безобразов в 1861 году, по дороге из Мстёры в Холуй, решил заехать в старую часовню с деревянным изваянием святого чудотворца Николая, стоявшую посреди мрачного леса, о которой с трепетом рассказывал местные легенды ямщик. По одной из них, изображение святого несколько раз переносили из часовни в монастырь, но оно неизменно возвращалось в часовню. «Темнота и холод в этой древней часовне, посреди нее колоссальная белая фигура угодника, стоящего с большим мечом в руках и пустынный лес вокруг, действительно производят трепет в душе».

Как святой Николай Чудотворец предварял В. П. Безобразову путь в Холуй — один из важнейших центров «расхожей» иконы, так и резной «Святитель Никола Можайский» открывает собрание Виктора Бондаренко и вместе с ним дорогу в мир русской иконы XVIII — начала ХХ века, который поражает своим многообразием. Рядом с высокохудожественными произведениями профессиональных иконописцев соседствуют традиционные старообрядческие, академические, народные и примитивные образы, «расхожая», низовая, ремесленная, кустарная и любительская икона.

Эта причудливая мозаичная картина, ставшая особенно наглядной в XIX веке, сложилась благодаря ряду исторических, художественных (смена стилей) и экономических (формирование кустарных промыслов, ориентированных на рынок) факторов и процессов. В первую очередь сказалось проникновение в русское искусство европейских стилей, которые переориентировали систему живописи, иконописи и художественного образования. В результате сложилось несколько основных направлений русской иконописи XVIII–XIX веков.

1. Академизирующее направление (стиль «академической» иконописи), в том числе провинциальный академизм, который совпадал со стилями светского искусства, соответственно изменяясь от петровского барокко до модерна. Он характеризуется созданием новой иконографии. В рамках этого направления возникла эклектика — в ней академическая основа сочеталась с интересом к древней иконописи. Эклектичный стиль получил распространение как в столице, так и в провинции.

2. Направление, продолжавшее традиции Оружейной палаты и словно находившееся «как бы между традиционной иконой и картиной». В основе лежали творчески переработанные гравированные образцы, популярные в Оружейной палате XVII века, расцвеченные узорочьем и нарядностью. В начале XIX века ориентировалась на классицизм, сочетая его особенности с декоративностью и барочными мотивами. Характерные черты: непоследовательность в использовании прямой перспективы, смягченная объемность; одеяния условны, но при этом чрезвычайно пышны и нарядны, присутствуют золотые пробела, цвет играет декоративную роль.

В этот же период возникает такое явление как примитив, под которым принято понимать «… творчество мастеров, не прошедших профессиональной выучки академического толка, однако вовлеченных в общеевропейский художественный процесс XVIII–XIX веков». Примитив занимает промежуточное место между профессиональным искусством и фольклором, имея общие генетические, формальные, а отчасти и типологические черты с тем и другим, но обладая при этом собственной спецификой. Начало формирования примитива связывают с культурой Нового времени.

3. Традиционная иконопись, со старыми схемами и техникой письма, продолжала наиболее консервативный вариант иконописи XVII века, но в процессе бытования усложнилась, стала более декоративной, появилась «мелочность» и цветовая насыщенность письма. 4. Народная икона «как моленные образы, созданные мастерами из низших социальных слоев для потребителей того же социального статуса», независимо от художественного стиля, в котором она написана.

Определение, по своей сути, было сформулировано еще в постановлениях Стоглавого собора 1551 года — это дешевая икона, создававшаяся «иконниками неучами» для «простых людей поселян невеж». «Наличие всех трех компонентов (дешевизна, низкое социальное положение иконописца и таковое же потребителя) обязательно, их сочетание и породило так называемую „народную икону“».

Народная икона включает в себя: «расхожие» иконы Палеха, Мстёры и Холуя (первые два центра сохраняют средневековые черты, третий затронут влиянием барокко); иконопись Русского Севера, вдохновленную традициями «школы Оружейной палаты»; сибирский городской примитив, ориентированный на академические образцы; расцвеченные розанами южнорусские иконы, апеллирующие к барочному искусству, но тем не менее белыми ликами и схематизированными уплощенными фигурами напоминающие о византийских истоках.

Провинциальный академизм, примитив и народная икона во всем ее многообразии составляют единую группу обыденной иконы. Применение предлагаемого нами термина для данного пласта иконописи вполне обоснованно, так как он свободен от стилистических и социально-экономических привязок. Согласно толковым словарям русского языка, «обыденный», с одной стороны, означает «однодневный, в один день сделанный, одни сутки длящийся» (по В. И. Далю), с другой — «повседневный, заурядный, обыкновенный» (по Д. Н. Ушакову), что вполне характеризует особенности и скорость изготовления, плохую сохранность, идентичность и массовое распространение подобных икон, независимо от их стилистических свойств, и отделяет этот пласт поздней русской иконы от традиционной высокопрофессиональной иконы, востребованной в основном состоятельными старообрядцами, и иконы элитарной. Обыденная икона существовала в едином поле с «высоким» иконописанием и религиозной живописью Императорской Академии художеств, причем все это образотворчество было нацелено на выполнение единой задачи — создание истинного православного сакрального образа.

Несмотря на все постановления, направленные на улучшение иконного писания, от 1551 года до начала ХХ века, обыденная икона совершенно естественно входила в быт подавляющей части населения: крестьянства (85–90% населения Российской империи), мещанства, купечества — потомственного или вышедшего из крестьянства и перешедшего в разряд промышленников, с их зачастую лубочным восприятием изобразительного материала. На подобные образы, которые были привычны и каждодневны, не обращали внимания до тех пор, пока на глаза какому-нибудь воинствующему эстету или ревнителю не попадалось, с его точки зрения, «неправильное», особенно «яркое», технологически и стилистически неумелое и иконографически примитивное произведение.

Необходимо определиться, что значит «неправильность» иконного образа, и четко разграничивать две составляющие этого понятия: 1) несоответствие конфессиональное из-за неграмотности исполнителя или наличия признаков католической или протестантской культуры; 2) несоответствие предмета суждения эстетическим взглядам и вкусам оценивающего. Как правило, в большинстве случаев именно последний фактор являлся и является до сих пор главенствующим. В качестве иллюстрации хотелось бы привести лубок «Икона Почаевской Богоматери», в 1849 году изданный А. Е. Белянкиным и отпечатанный в металлографии Г. Ф. Чуксина (РГБ). Помимо абсолютного несоответствия иконографии чудотворной Почаевской иконе Богоматери, художественные, стилистические и иные особенности этого лубка являются ярким примером того, «что многие торговые люди, резав на дсках, печатают на бумаге листы икон святых изображение, инии же вельми не искуснии и неумеющие иконного мастерства делают рези странно и печатают на листах бумажных развращенно образ Спасителя нашего Иисуса Христа и Пресвятыя Богородицы и небесных сил и святых угодников Божиих, которые ни малого подобия первообразных лиц являют, токмо укор и безчестие наносят церкви Божией и иконному почитанию и изображенным лицам святым, тем неискусством своим» (Окружная грамота патриарха Иоакима, 1674 год).

В связи с этим возникает вопрос: каким образом подобное изображение было допущено к печати, напечатано и отдано в продажу теми самыми «неискусными» и малообразованными «торговыми людьми»? Согласно надписи под изображением, образ прошел цензуру, правила которой были закреплены в Цензурном уставе «Свода законов Российской империи» (1842), и был одобрен к печати цензором П. С. Делицыным. Петр Спиридонович Делицын (1795–1863) — протоиерей Русской Православной Церкви, профессор Московской духовной академии, математик, цензор, переводчик. Сотрудники Комитета по изданию творений святых отцов в русском переводе называли его не иначе как «высокопочтеннейшим отцом всех книг, нами издаваемых». Под его редакцией вышли в свет 42 тома творений святых отцов Церкви, что не оставляет ни малейшего сомнения в его образованности и высоком уровне научных познаний.

Таким образом, допуск к печати изображений, которые не только современному человеку могли показаться странными, не находился в зависимости от образования цензора, а напрямую был связан с теми эстетическими идеалами, в которых цензор был воспитан, в данном случае — в семье священника Спиридона Зарина, служившего в Знаменской церкви Переяславской ямской слободы в Москве. Простонародная художественная среда, окружавшая цензора в детстве, позволила увидеть в этом, казалось бы, неказистом образе его особую наивную трогательность и душевность.

В публикуемом лубке проявилось одно из несомненных свойств обыденной иконы — сочетание академизма с особенностями обратной перспективы, которое порождает художественную наивность, граничащую с детскостью, и особый язык изложения. Эти свойства, как свойства примитива в целом, были отмечены И. Л. Бусевой-Давыдовой, связавшей их с особенностями восприятия и изложения перспективы: многие особенности изобразительного языка древнерусской иконы «…близки к детскому рисунку и свойственны перцептивному восприятию вообще. Поэтому обратная перспектива, уплощенность объектов, зависимость изображения более от семантических аспектов, чем от визуальных, и ряд других иконных условностей стихийно возникают как в детском творчестве, так и у наивных и вообще непрофессиональных художников». Вследствие этого примитивные особенности, связанные с академизмом, подвергаются деформации, в результате «конечное произведение мастера-примитивиста (например, крепостного художника или художника дилетанта) представляет собой сплав двух способов видения и двух систем передачи видимого на полотне», и поскольку язык иконы изначально не противостоит «наивным» явлениям, то не может деформироваться даже под кистью непрофессионального или начинающего мастера (ил. 2).

В связи с этим можно отметить, что подобная икона обладает следующим свойством: «…под геометрической противоречивостью изображения вовсе не понимается геометрическая „невозможность“ изображенного», свободная трансформация изображения главной целью имеет «…наиболее полную художественную передачу сути изображаемого, даже в ущерб точности передачи видимой картины внешнего мира».

Как правило, обыденная икона рассчитана на первую ступень зрительского восприятия — «узнавание», достаточную для того, чтобы молящийся человек «перешел из области „бессознательных умозаключений“ в область эмоционального восприятия… в нем могут возбуждаться эмоции, которые и хотел возбудить художник, создавая свое произведение». В результате недостаток умения компенсируется тем, что изображение, само по себе даже внеэмоциональное, порождает у молящегося эмоциональный отклик. Но встречаются и случаи намеренного форсирования эмоций, под воздействием которых остаются незамеченными недочеты живописи. Вспомним, к примеру, гоголевского Вакулу, который был одновременно кузнецом, живописцем и церковным старостой, занимался малеванием «в досужее от дел время» и «слыл лучшим живописцем во всем околотке»; про него говорили, что «это тот самый кузнец, который малюет важно». И какое глубокое эмоциональное воздействие оказывала его живопись, выполненная на боковой стене в церкви, где он написал черта в аду, «такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя подносили его к картине и говорили: „Он бачь, яка кака намалевана!“ — и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери».

Эту же особенность самоучки-живописца подметил Александр Николаевич Молчанов (1847–1916), писатель и журналист, издатель, прозаик, публицист, посетивший в Палехе мастерскую Н. М. Сафонова (Софонова): «…делает Христу глаза и что-то силится изобразить в них особенное. <…> — О чем это вы стараетесь? — Да вот прошлый год, объясняет он: — видел я эту самую икону в Киеве. Спаситель-то там таково жалостливо смотрит, что словно плакать собирается, а глаза-то ясно выглядят. Вот я и хочу такого написать, да не знаю, пробую — все как будто не так жалостливо глядит у меня…»

Уровень мастерства иконописца и организация его труда (см. ниже раздел «Расхожая икона глазами современников») сыграли несомненную и значительную роль в многообразии обыденной иконы. Теперь мастера разделились на две основные группы: 1) с иконописной выучкой, 2) с живописной выучкой, позже с образованием академического типа. Первые писали традиционные образы по старинной технологии, вторые создавали живописные произведения по академическим принципам. В смешанную группу вошли иконники, переучившиеся на живописцев (то есть перешедшие с обратной на прямую перспективу со всеми вытекающими особенностями), и живописцы, писавшие в академической манере по традиционным иконным образцам, подстраивая их под классическую живописную систему. К ним же можно отнести и ремесленника-универсала — «маляр, живописец и иконописец одновременно — типичная фигура в русской провинции XVIII–XIX столетий».

Уровень мастерства во всех группах варьировался. Нижнюю ступень занимали ученики и неграмотные иконники, с детства находившиеся в иконописной мастерской и приученные всю жизнь писать какой-то определенный элемент изображения. Иван Александрович Голышев (1838–1896), мстёрский краевед и издатель, отмечал, что они стали объектом сатирического описания в прессе: в еженедельном журнале «Школа рисования», издаваемом в 1859–1861 годах художником и археологом Д. М. Струковым, упоминался случай, когда «раз обратились к одному из мастеров с вопросом: какого угодника он изображает, то получили ответ: „Не знаю подписывать будет другой а не я“».

Ступенью выше следовали самоучки, научившиеся мастерству благодаря бесконечному копированию одних и тех же образцов. «Ремесленное копирование высоких художественных образцов имеет в русской культуре давнюю традицию. Своими корнями она уходит в эпоху средневековья. Для русского иконописца ориентация на образец — будь то первообраз, с которого делался список, или прорись из иконописного подлинника — была больше, чем приемом. Это одна из основ его творческого метода». Среди самоучек выделялись даровитые мастера, смогшие развить в себе этот талант до высокого уровня наглядного копирования или даже импровизации, как гоголевский Вакула. Внимательность и опытность глаза мастеров была столь велика, что они могли сделать заочно копию с единожды виденной иконы для помещения ее в храме, где находился оригинал. «Бывает, что копия „малость посвежее“ образца, но грубой ошибки еще ни разу не было» (ил. 3, 4).

Завершали художественную иерархию авторов обыденной иконы иконописцы и живописцы, получившие базовое художественное образование, домашнее или профессиональное, будь то известная иконописная мастерская, Императорская Академия художеств, класс православного иконописания при ней или художественная школа, которые во множестве открыли в конце XIX века по всей России.

Особенностью данной группы являлось знание и достаточно профессиональное владение навыками мастерства, но при этом мера способностей того или иного мастера и стоявшие перед ним задачи не позволяли (к тому же, очевидно, не вызывали желания) подняться до уровня элитарной иконы и религиозной живописи (ил. 5). Результатом деятельности самых разнообразных иконописцев явился огромный мир повседневной, обыденной иконы на всем пространстве русского благочестия. Несмотря на всю пестроту стилей, техник и умений, эта икона обладала рядом универсальных свойств и принципов.

Копирование и воспроизведение

В XVIII–XIX столетиях в обыденной иконе, наряду с обращением к продолжавшим существовать прорисям и иконописным подлинникам, сложилось несколько типов копирования и воспроизведения. Один из них — копирование непосредственно самих икон. Для древнерусского понимания копии дословность не являлась обязательным признаком, «важно было перенести на другую доску не столько набор формальных признаков, сколько святость первообраза». Точное копирование, или «археологический подход к воспроизведению образца», активно распространилось уже в XIX веке. Прославление большого числа икон одного и того же извода, различать которые стало возможным после добавления в название топонима по месту прославления (Казанская Вышенская, Казанская Каплуновская, Казанская Площанская и т. п.), требовало конкретизации признаков протографа и, соответственно, воспроизведения в копии его мельчайших деталей. Например, списки Казанской Вышенской иконы изображали образ в драгоценном окладе и с привесом — наперсным крестом. Подобная дословность предполагала перенесение на список благодатных и чудодейственных свойств конкретной чудотворной иконы, что дополнительно усиливалось сопроводительной надписью, закреплявшей связь с протографом не только визуально-иконографически, но и исторически.

В качестве примера можно привести образ Богоматери «Пряжевская Горнальская», оригинал которого прославился в 1792 году в Николаевском Белогорском Горнальском монастыре Курской губернии. После многочисленных исцелений списки иконы распространились по южным губерниям Российской империи. Данная икона представляет собой список со списка. Прямая связь с чудотворным оригиналом закреплена не только текстологически — надписью «Образ Пресвятыя Богородицы Пряжевския», но и иконографически, изображением драгоценных венцов и жемчужных бус, ожерелий и золотых цепей с медальонами (ил. 6). Эти украшения в упрощенной форме воспроизводят элементы оклада и вотивные дары-привесы (монисто из золотых монет, подвеска со смарагдом и т. д.), ставшие неотъемлемой частью иконографии чудотворного Горнальского образа. По иконографии близка к данной иконе Пряжевская Горнальская XVIII века из Троицкой церкви города Суджа Курской области (местонахождение в настоящее время неизвестно).

Интересным примером копирования выглядит икона «Богоматерь Ватопедская». Согласно надписи, она представляет собой «изображение иконы Пресвятыя Богородицы Ватопецкой, которую имел у себя в палатах святитель Димитрий, а ныне обретается [у] ево гроба» (ил. 7). Икона была привезена в Ростов святителем Димитрием Ростовским (1651–1709) при вступлении на митрополичью кафедру 1 марта 1702 года. После его кончины 28 октября 1709 года образ два дня находился при его гробе в церкви Всемилостивого Спаса Ростовского архиерейского дома, затем около месяца — в ростовском Успенском соборе в ожидании прибытия местоблюстителя патриаршего престола митрополита Рязанского Стефана (Яворского). Образ участвовал в погребальной процессии с телом святителя Димитрия из Успенского собора в Спасо-Яковлевский монастырь 25 ноября 1709 года и был оставлен при гробнице святого в Троицком (Зачатьевском) соборе обители. С 1757 года икона находилась вблизи от раки святого.

Казалось бы, у Ватопедской иконы из собрания Виктора Бондаренко нет ничего общего с келейным образом, принадлежавшим святителю Димитрию и датируемым второй четвертью — серединой XVI века. При этом она действительно является списком древней ростовской святыни, поскольку воспроизводит и транслирует то, как Ватопедская икона святителя Димитрия выглядела в XVIII веке, когда ее первоначальный облик был скрыт многочисленными записями.

Копирование памятников древней иконописи по заказам ценителей-старообрядцев по смыслу и приемам было более свободным по отношению к оригиналу, поскольку, вместе с иконографией, требовалось воспроизвести стиль (пошиб). Подобное копирование можно назвать имитационным, как на иконе «Явление архангела Михаила Иисусу Навину» (ил. 8).

Следующий тип воспроизведения — копирование печатных оригиналов, в первую очередь гравированных, — был унаследован от искусства XVII столетия. Художники Оружейной палаты «охотно пользовались западноевропейскими гравированными оригиналами, которые интерпретировали в духе собственных представлений об иконописании. Изменения касались трактовки пространства, украшения или упрощения композиции, некоторых неканонических деталей».

В основе указанных типов копирования лежит интерпретационный принцип — изменения зависят от личных умений и навыков иконописца, в случае с европейскими образцами несомненную роль играет православная ментальность копирующего, в рамках которой он излагает базовую иконографию.

В основе иконографии образа «Рождество Богородицы» лежит западноевропейская гравюра, выполненная предположительно по произведению итальянского мастера круга Гвидо Рени, к которому обращался не только автор данной иконы. О существовании общего гравированного образца свидетельствует икона «Рождество Богородицы» письма Андрея Меркурьева Поспелова и Филиппа Артемьева Попова 1728–1729 годов из Петропавловского собора в Санкт-Петербурге (ил. 9). Этот же источник частично использовал в своей картине «Рождество Девы Марии», находящейся в одном из храмов города Просто ди Пьюро (Prosto di Piuro, Пьемонт, Италия), французский художник Жак де Летен (Jacques de Létin, Jacques Ninet de Lestin, 1597–1661).

Художественные особенности иконы из собрания Виктора Бондаренко позволяют предположить, что иконописец обучался приемам и манере европейской живописи, имея уже опыт иконописания. Он неплохо справился с изображением статичных элементов, драпировок в интерьере, а также с прямой перспективой архитектурных элементов (колонны, камин, ступени, дверной проем). Перспектива глубокого пространства в гравюре оказалась сложна для воспроизведения, поэтому мастер сместил первый и второй планы, оформил дверной проем почти как иконное клеймо, теперь более напоминающее картину в раме на стене европейского дома, изменил внешний вид некоторых деталей, например колыбели. Некоторое затруднение представляли подвижные элементы, в которых сочетание обратной и прямой перспективы исказило ракурсы, повороты фигур, профили, движения и облегающую тела одежду. Лики, выполненные в иконописной технике, потеряли индивидуальность, повороты неестественно перекрутили тела, особенно у служанки, стоящей спиной. Обилие складок тканей, скрывающих фигуры, прибавило сложности в исполнении. При этом «перспективные» странности в сочетании с иконными ликами и контрастным цветовым решением, несомненно, добавили образу эмоциональности и даже экспрессивности (ил. 9, 10).

Образ «Христос Добрый Пастырь и Видение Небесного Иерусалима» написан по гравюре из Библии Пискатора (гравер Юлиус Гольциус (Julius Goltzius, 1555 — после 1601) по рисунку Мартена де Воса (Maerten de Vos, 1532–1603)). Автор, достаточно точно скопировав основные элементы композиции, заметно укрупнил фигуру Христа, тем самым усилив «иконное» начало. В результате конец креста в перспективе закрыл бы верх задних ворот небесного града, так что иконописец укоротил крест, убрав с него верхнюю таблицу-перекладину. Желтый цвет стен примерно соответствует описанию в Откровении (яшма — камень разных оттенков, в том числе и желтого), вместо цветных оснований стены разноцветными сделаны врата (ил. 11, 12).

Еще один тип создания иконного образа в Синодальный период, где «авторы икон чувствуют себя вправе менять композицию, свободно выбирать цветовое решение», также основанный на интерпретационном принципе, предполагал не дословное копирование, а воспроизведение в иконописи «академического» направления: а) оригинальных икон русских иконописцев Нового времени; б) европейских оригиналов, принадлежащих как выдающимся живописцам (Рафаэль, Рубенс, Гвидо Рени, Мурильо и др.), так и малоизвестным художникам, чье творчество было растиражировано печатной графикой. Копирование, свободное по отношению к иконному оригиналу, ярко проявило себя в образах, воспроизводивших, например, иконы В. Л. Боровиковского (1757–1825). «Богоматерь „Всех скорбящих Радость“» представляет собой сокращенный вариант иконы В. Л. Боровиковского «Богоматерь „Всех скорбящих Радость“, с коленопреклоненными воином и епископом» (предположительно Георгием Победоносцем и Николаем Чудотворцем), которую он написал в 1810 — начале 1820‑х годов, вероятно, для церкви в усадьбе Д. П. Трощинского в селе Кибинцы Миргородского уезда Полтавской губернии. Местонахождение иконы неизвестно, эскиз образа (картон, масло) находился в собрании Д. П. Трощинского, ныне — в Русском музее (ил. 13, 14).

Очевидно, что список из собрания Виктора Бондаренко был выполнен в качестве натурной копии самой иконы. Композиция оказалась значительно сокращена и упрощена в деталях. Исчезли предстоящие святые, сократилось число херувимов вокруг головы Богоматери и фигур второго и дальнего плана, страждущие на первом плане были выписаны более масштабно и придвинулись ближе к зрителю и к центру композиции. Это перемещение вызвало изменение пейзажного расстояния и положения персонажей относительно друг друга. Цветовая гамма стала более яркой и контрастной, на смену оливковой тональности нижнего регистра у Боровиковского пришли коричневый, черный и синий цвета. Мелкие детали исполнены более обобщенно. Тончайшая лессировка и особая миловидность почти фарфоровых ликов Богоматери и ангелов свидетельствуют о значительном влиянии на иконописца произведений русской живописи эпохи правления императора Николая I, в частности, К. П. Брюллова и Т. А. Неффа.

В иконе «Архангел Михаил Воевода грозных сил» стилистика и цветовая гамма воспроизводят живописную манеру и колористику икон кисти В. Л. Боровиковского 1784 года из Троицкой церкви в городе Миргороде Полтавской губернии — двух образов Богоматери и одного образа Христа, вплоть до черт ликов, а также зигзагообразных молний из верхнего левого угла, являвшихся отличительной чертой произведений художника (В. Л. Боровиковский, «Архангел Михаил», 1810 — первая половина 1820‑х годов, ГРМ). Возможно, данная икона является копией с несохранившегося образа кисти В. Л. Боровиковского, исполненной провинциальным малороссийским иконописцем в первой четверти XIX века) (ил. 15).

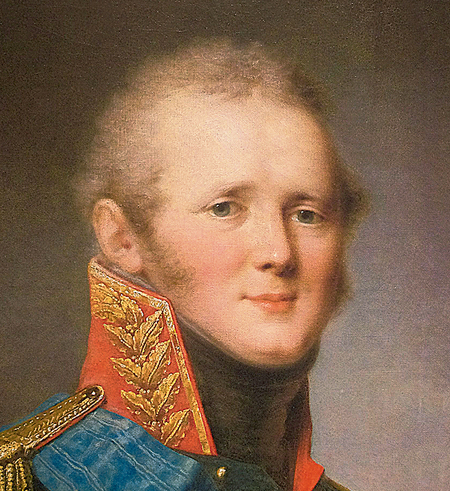

Интерпретационный принцип весьма ярко проявил себя в иконе «Спас Нерукотворный». Иконописец в живописной манере В. Л. Боровиковского по-своему переосмысливает европейскую иконографию с двумя ангелами, держащими Убрус. Они стоят в рост за платом и делают одновременный шаг с правой ноги. Казалось бы, что ангел слева занимает главенствующее положение, поскольку он держит плат обеими руками. В то же время ангел, стоящий справа, делает шаг вперед дальше, и именно он облачен в царскую багряницу. Лики на иконе, очевидно, носят портретный характер, ангельские напоминают изображения великих князей, образ Спаса наделен чертами императора Александра I, вплоть до широких скул, заостренного кончика носа и ямочки на подбородке (ил. 16, 17).

Изображение реальных лиц на иконе восходило к западноевропейской традиции включения донатора в сакральное пространство образа. В Российской империи подобные произведения имели заметное распространение на западных и юго-западных землях, где православная, католическая и протестантская культуры существовали в тесном контакте. По наблюдению И. Э. Грабаря, «наряду с иконами, где жертвователь помещался рядом со священным изображением, встречаются нередко случаи, когда его портрет сливается с изображением самого святого». Этот процесс неоднократно отмечался исследователями как в синодальной, так и в старообрядческой иконе XVIII–XIX столетий. Возможно предположить, что данная икона была выполнена по заказу одного из членов императорской фамилии в память об императоре Александре I, отпевание которого происходило в церкви Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади (Спасо-Конюшенная церковь) в Санкт-Петербурге. Заказчик пожелал, чтобы автор иконы запечатлел самого императора, в образах ангелов — великого князя Константина, наследника престола по праву первородства (слева), и его брата Николая, взошедшего на престол в 1825 году.

Интерпретация первообраза в академической стилистике обнаруживается первоначально при использовании иконописцами европейских гравюр, ассортимент которых значительно пополнился в XIX столетии графическими образцами по произведениям русских художников. Интересным примером переработки европейского протографа служит икона «Преподобный Сергий Чудотворец», где молящийся преподобный в действительности является святым Антонием, претерпевающим всяческие искушения души и плоти в пещере. Именно этот сюжет в 1640 году воплотил нидерландский художник Давид Тенирс (David Teniers de Jonge, 1610–1690) на своем полотне, по которому в 1735 году французский гравер Жак-Филипп Ле Бас (Jacques-Philippe Le Bas, 1707–1783) выполнил офорт. Копируя европейский гравированный оригинал, русский иконописец смело очистил пространство вокруг праведника от готических существ и чудовищ, превратив католическую тему искушения в близкую и понятную православному человеку тему глубокой боговдохновенной молитвы, отшельничества и старчества (ил. 18–20).

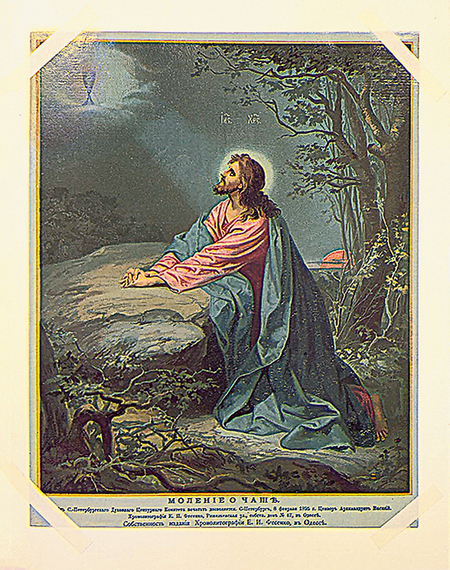

Еще один яркий пример вольной трактовки и изложения оригинала языком академической живописи — образ «Моление о чаше», представляющий редкое для русской иконы изображение обессилевшего от молитвы в Гефсиманском саду Христа, которого поддерживает ангел. Дословная иллюстрация евангельской строки «Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его» (Лк. 22, 43) была особенно популярна среди европейских живописцев с XVII века (см., например, картину Джованни Баттиста Караччоло (Giovanni Battista Caracciolo (Battistello; 1578–1635)) «Христос на Елеонской горе», 1615–1617, Музей истории искусств, Вена, и др.). В отечественной традиции прижились два варианта сюжета «Моление о чаше»: один отсылает к произведению Ф. А. Бруни (1799–1875) 1834–1836 годов (ГРМ), опубликованному в 1862 году в «Художественном листке В. Ф. Тимма», другой — к картине немецкого художника Г. Ф. Гофмана (Heinrich Ferdinand Hofmann; 1824–1911) 1886 года, растиражированной в хромолитографиях разных издательств в конце XIX века.

Икона из собрания Виктора Бондаренко иконографически наиболее близка к картине, приписываемой итальянскому художнику Микеле Раписарди (Michele Rapisardi, 1822–1886), и являет собой пример интерпретационной переработки и воспроизведения оригинала (ил. 22).

Именно свободное обращение с первоначальной композицией, деталями и цветопередачей отличают указанные типы копирования от мелочной дословности академической штудии или заказной копии. Подобную ученическую копию, выполненную с храмовой росписи эпохи модерна, представляет собой икона «Апостол и евангелист Матфей». Обучающийся иконописец с особым тщанием скопировал детали личнóго и фурнитуру низкого кресла, напоминающего изделия мастерских Талашкина или Абрамцева, и старательно зафиксировал все разноцветные рефлексы на хитоне апостола, при этом не справившись с руками и пропорциями тела, отчего фигура словно просела по высоте (ил. 23).

Следующий пример в какой-то степени также соотносится с ученической работой. В то же время он представляет собой особый случай иконы, написанной учащимся живописцем по натурному эскизу, — это икона «Распятие Христово с разбойниками и предстоящими». В основе данной многофигурной композиции лежит фреска XVI века, находившаяся в капелле одного из итальянских (римских) храмов, подобная фреске Мазолино в Капелле Сакраменто церкви святого Климента в Риме (1428–1430). Особенностью этих росписей являлось полукруглое завершение стены, на которой располагалась настенная живопись. Художник старательно, по предварительному карандашному рисунку, который местами проглядывает из-под красочного слоя, воспроизвел своеобразную оливково-розовую цветовую гамму и перенес на доску все особенности оригинала, в том числе и арочное завершение стены капеллы, ничем не оправданное в иконе. Тонкая золотая обводка и черные поля создают эффект углубленного полукруглого пространства, который усиливается благодаря еще одной детали, говорящей и об ученичестве автора, и об архитектурном происхождении протографа — кресты, на которых распяли разбойников… изгибаются по дуге к центру. Ученический глаз воспринял сферическую поверхность под изображением, рука добросовестно зафиксировала, а затем и воспроизвела в красках, сопровождая труд тщанием, добросовестностью и художественной наивностью (ил. 24).

Образцы, используемые для копирования и воспроизведения, с одной стороны, свидетельствуют о проникновении в пространство православной культуры маркирующих знаков католического и протестантского мира, а с другой — «…об активном содействии этому перемещению законов формообразования низового, народно-ремесленного слоя искусства. Усваивая эти образцы в отраженном виде, народные ремесленники XVIII–XIX вв. подсознательно следовали… установке на цитату — и привлекали целый набор самых разных стилевых тенденций».

Использование европейских графических образцов «в отраженном виде» представляет собой цитату не прямую, которая есть дословное воспроизведение. В силу того, что графический образец (гравюра, ксилография, литография) также не является дословной цитатой из-за отсутствия цветопередачи, их копирование в русской иконе представляет собой процесс многоступенчатого опосредованного цитирования и ассимиляции — растворения католического / протестантского видения в православной ментальности до степени смешения, когда достигается определенный уровень тождественности художественных образов, при котором «чужое» воспринимается как «свое исконное». Наиболее ярко этот процесс проявил себя в копировании образов Божией Матери с Младенцем с гравюр по оригиналам Питера Пауля Рубенса и других европейских художников.

Икона «Богоматерь „Трех радостей“» восходит к гравюре Корнелиса Блумарта (Cornelis Bloemaert II; 1603–1692) «Святое семейство с младенцем Иоанном Крестителем», около 1630, по оригиналу Аннибале Карраччи (Annibale Carracci, 1560/1561–1609) «Мадонна Монтальто» (1597–1598, Национальная галерея, Лондон). Это одна из самых копируемых работ художника, которая также многократно репродуцировалась в гравюрах. «Иконы такого типа связаны с городской или усадебной культурой. Иногда заказчики сами предлагали иконописцу образец композиции — чаще всего гравюру. <…> Если этот образец не всегда вполне соответствовал православным нормам (например, глава Богоматери была непокрыта, Младенец — обнаженным), в композицию вносили изменения». Действительно, образ был непосредственно связан с городской дворянской культурой конца XVIII века, поскольку принадлежал Александре Петровне Масловой, урожденной Нелидовой (? –1848), сестре Клеопатры Петровны Нащокиной (1767–1828), матери П. В. Нащокина, друга А. С. Пушкина.

Живописец создал новый архитектурный стаффаж, превратив его в интерьер провинциально-дворянской усадьбы с занавешенным окном, классицистической колонной на пьедестале и двумя столами, покрытыми скатертями. Изменив некоторые жесты, он придал иное звучание всей композиции: Иоанн Креститель теперь держит в левой руке неразвернутый свиток, которого у него не было на гравюре, как символ своей будущей проповеди и пророчества о Христе, а правой протягивает Младенцу крест, тем самым обозначая себя как Крестителя Христова и предрекая грядущие Крестные страдания. Указательный перст левой руки Богоматери, в оригинале спокойно лежащий, теперь направлен диагонально влево, создавая параллельное движение со взглядами Матери и Младенца (ил. 25, 26).

В провинциальных русских образах Богоматери и Младенца на иконе «Взыскание погибших» практически невозможно различить оригинал кисти П. П. Рубенса «Мадонна с Младенцем» (около 1615, ГЭ), который переложил на язык гравюры в первой половине XVII века Схелте Адамс Болсверт (Schelte Adamsz Bolswert, 1586–1659) (ил. 27–29). Икона «Взыскание погибших» прославилась в России в 1707 году в Георгиевской церкви города Болхова Орловской губернии. В синодальной традиции отмечено два варианта иконографии, отличающиеся положением перстов Богоматери, ее облачением (мафорий / плат / непокрытая голова), основанием под ногами Младенца (парапет или правое колено Матери), соприкосновением ликов, а также фоном (окно / пейзаж / нейтральный фон). Данная икона относится ко второму варианту иконографии, в котором персты Богоматери сомкнуты. Нейтральный фон пришел на смену идиллическому пейзажу с деревом, балюстрадой и каменной стеной, голову Богоматери покрыл белый плат, Младенец облачен в две рубашки — простую исподнюю и нарядную полупрозрачную батистовую, отороченную фиолетовой лентой по нижнему краю и напоминающую подпоясанные рубашки крестьянских детей.

Процесс ассимиляции в соответствии с православной ментальностью, замещение «чужого» «своим» наиболее ярко проявляет себя во второстепенных деталях, которые позволяют молящемуся ассоциировать события на иконе с собственным временем и одновременно чувствовать себя современником иконного сюжета по принципу: этот элемент на иконе мне знаком, он мне современен, значит, и событие, частью которого он является, современно мне.

В качестве примера можно рассмотреть ленту, которой отделана по подолу рубашечка Младенца на иконе Богоматери «Взыскание погибших». Цвет ленты не является результатом смешения или наложения красной и синей краски и представляет собой цельный пигмент именно фиолетового цвета. Подобные искусственные пигменты начали широко использовать в живописи во второй половине XIX века — темный кобальт Со3(РО4)2 с 1860‑х годов, марганцовая перманентная / марганцовая фиолетовая (NH4)2Mn2(P2O7)2 — с 1894 года. Отделка рубашки лентой выполнена в соответствии с дамской и детской модой 1860‑х годов. В этот период платья активно украшали по подолу шелковыми лентами, окрашенными недавно появившимися синтетическими анилиновыми красками. Среди них был и мовеин — краситель фиолетового цвета, который в 1856 году получил английский химик Уильям Перкин. Мовеин использовали для прямого окрашивания именно шелка и шерсти. Его производство началось в 1858 году, достигло пика в 1862‑м и практически прекратилось к 1873 году. Сочетание таких составляющих как стилистика, пигмент, мода и анилиновый краситель, современные автору, позволяют датировать икону 1860‑ми — началом 1870‑х годов.

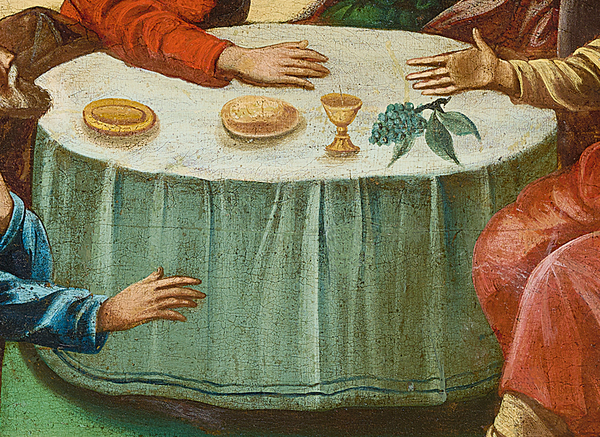

В основе иконы «Святая Троица (Гостеприимство Авраама)» лежит гравюра, приписываемая Адриану Колларту (Adriaen Collaert; около 1560–1618), по рисунку Мартена де Воса. Во второй половине XVII века эта гравюра имела хождение в России в составе Библии Пискатора, начиная с издания 1639 года (ил. 31). С XVIII века наиболее часто именно из этого варианта «Святой Троицы» заимствовались такие детали, как коленопреклоненная фигура Авраама, перекинутый через ручку лохани плат, а также форма ножек стола.

Для полного погружения молящегося в атмосферу дома Авраама провинциальный малороссийский иконописец переносит действие в свое родное село, и теперь Сара выходит навстречу Святой Троице… из глинобитной хаты, крытой соломой. Кроме этого, натюрморт на столе дает прямую отсылку к событиям уже Нового Завета, поскольку теперь один из ангелов словно приглашает Авраама разделить с ним угощение и приобщиться (причаститься) трапезе из винограда и хлеба, рядом с которыми на столе стоят потир и дискос: все вместе они символизируют таинство Евхаристии.

Появление в иконном пространстве конкретных деталей, имеющих точные привязки вне изображаемой эпохи, происходит в двух случаях. В первом из них иконописец свободно трактует первоисточник и вводит в икону современные ему элементы архитектуры, одежды, воинского обмундирования и оружия. Во втором мастер почти дословно воспроизводит протограф, в том числе, не задумываясь, копирует детали, современные автору оригинала и дающие отсылку ко времени создания исходного произведения. На иконе «Архангел Михаил Воевода грозных сил» голова архистратига вместо привычного антикизированного шлема неожиданно увенчана гренадерской шапкой, дополнительно украшенной плюмажем, которая использовалась в русской армии во второй половине — конце XVIII века. Тип гренадерок с высоким медным налобником с пышной барочной композицией, крепившимся на передней части матерчатой конусовидной шапки, просуществовал до конца XVIII столетия. Таким образом, на иконе, написанной в первой четверти XIX века, сохранилась вполне реальная деталь, бытовавшая во время создания оригинального произведения (ил. 34).

Подобное произошло и при создании образа «Мученики Кирик и Иулитта». Святая держит в правой руке меч — символ мученической кончины. Клинок стального цвета, прямой, двулезвийный, плавно сужающийся к острию, судя по граням, в поперечнике ромбовидный. Сложная и развитая гарда состоит из широкой S-образно изогнутой в плоскости клинка крестовины, изготовленной из плоского металлического прутка. Рукоять веретенообразной формы, навершие небольшое, в виде зерна (ил. 35). Столь подробные детали изображения меча позволили атрибутировать его как ранний валлонский меч, который появился на рубеже XVI–XVII веков в Нидерландах или Северной Германии и стал основным клинковым оружием всадника Западной Европы. Благодаря этому появилась возможность соотнести с указанным временем и географической локализацией протограф данной иконы.

В традиционной иконе «…мир реальностей был деформирован в ее глубине особым перспективным планом. Этот план абсолютно все подчиняет в пространственно-временном квадрате — „зеркале“ иконы — законам сакрального». В противовес этому икона Синодального периода, благодаря активному процессу растворения в себе европейской художественной и иконографической традиции, перестала замыкать сакральное только во внутреннем пространстве иконы и начала транслировать его вовне, в том числе благодаря особенностям линейной перспективы. Учительная и нравственно-назидательная функции приобретали еще большее значение, поскольку привычные знаки повседневности уже не требовали разъяснения, они делали молящегося сопричастным событиям, разворачивавшимся на иконе. Теперь молитва перед иконой приобрела «…сложное историко-культурное наполнение. Жест, слово и иконография обнаруживают то единство языка религиозной культуры, которому порой была неподвластна скоротечность событий».

В собрании Виктора Бондаренко есть образы, пространственный и предметный мир которых переносит события первых веков христианства в современную иконописцу Россию, создавая эффект своеобразного déjà vu — то, что казалось неизвестным, давно и хорошо известно, имевшее место в прошлом теперь переживается в настоящем.

Один из вариантов иконографии великомученицы Варвары предполагает изображение башни, в которой она пребывала в отроческом возрасте. На иконе «Великомученица Варвара» справа вверху за святой вместо башни написано каменное строение со скатной крышей, барабаном с куполом и маленькой главкой, увенчанной крестом, напоминающее изображение одного из приделов собора Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Очевидно, что киевский иконописец изобразил ту часть монастырского собора, в которой находились мощи великомученицы Варвары: «…с задней стороны северного хороса изящный алтарь… Внутри этого алтаря красивая рака с мощами св. Варвары Баальбекской (Илиопольской)». Примечательно, что на барабане живописец написал три окна, напоминающие о трех окнах, которые святая повелела вырубить в честь Святой Троицы в термах, построенных по приказу ее отца и гонителя Диоскора (ил. 36).

В иконе «Преставление преподобного Алексия человека Божия» («По смерти како обретеся») наблюдается процесс активной творческой переработки западноевропейского исторического сюжета в русских реалиях, современных иконописцу, и полного растворения «чужого» в «своем». Икона представляет редкий на русской почве образец западноевропейской иконографии, получившей распространение в XVII–XVIII веках благодаря гравюрным образцам. Здесь запечатлен момент, когда гроб с телом почившего святого Алексия, по велению императора, в сопровождении папы Римского, епископов и толп народа, пришедших ему поклониться, установили на Римском форуме и поставили рядом с Триумфальной аркой Тита. Однако если приглядеться повнимательней, кажется, будто перед зрителем разворачивается картина похорон в губернском городе N. Римская панорама с колоннадами и портиками напоминает центральную площадь, окруженную зданиями губернского правления, банка, дворянского собрания, суда и домами важнейших жителей.

Папа Римский предстает в образе епархиального архиерея, римский император, несомненно, напоминает благоверного князя Александра Невского с икон конца XVIII — первой половины XIX века. Хитоны и гиматии вполне привычны русскому глазу, так как соотносятся с традиционными облачениями на иконе, в то же время невеста в траурном черном одеянии и пожилая женщина в платке — вполне узнаваемые, вневременные универсальные архетипы. Из всей толпы страждущих выделяется только молодой человек в плаще и со шляпой в руках, да и тот представляет собой вполне привычный в XIX веке городской тип, хотя и не вписывается в канву житийного сюжета и весьма напоминает автопортрет художника, включенный в число действующих лиц. Его одежды соответствуют как моде первой половины XIX века — плащ-пелерина с отложным воротником и условный «боливар», так и студенческой моде 1860–1870‑х годов, потому что держимая им в руках «…широкополая шляпа, вне всякого сомнения, связана с внимательным чтением работ А. И. Герцена, в которых неоднократно упоминается шляпа под названием „калабреза“, ставшая символом борьбы за свободу и независимость Италии. Однако к концу (19‑го. — И. З.) века итальянское происхождение „революционной“ шляпы было забыто, и она получила название „пушкинской“».

Эклектичность церковного искусства Синодального периода выработала новый подход к процессу создания иконы, который включал в себя не только традиционное копирование и воспроизведение, но также и тиражирование. Последнее явилось результатом развития иконописи как кустарного промысла, ориентированного на рынок, и появления механических способов создания массовой иконной продукции (печатные иконы на бумаге и жести). К дословному копированию, которое напрямую было связано с механическим тиражным воспроизведением, относились гравюра, офорт, литография, метахромотипия и хромолитография.

Метахромотипия — особый способ получения литографским путем цветных изображений и перенесения их на другие предметы. Активное использование этого способа пришлось на 1860‑е годы. Данный термин применялся при копировании икон и других изображений для церковного дела; тот же способ в заводской и фабричной промышленности именовался декалькоманией или деколью (переводной рисунок на фарфоре). В 1865 году священник В. Владимиров весьма подробно описал процесс метахромотипии и ее возможное применение в церковном искусстве. При копировании иконы иконописец снимал контур на тонкую бумагу и переносил его на холст или доску, либо икону фотографировали, контур раскрашивали в строгом соответствии с оригиналом. Полученную копию переводили на столько литографических камней, сколько красок было в оригинале. Затем специальную бумагу покрывали растительным раствором и печатали с камней изображение масляными красками в обратном порядке — верхние слои вниз, нижние вверх. «Отпечатав на означенной бумаге сколько угодно икон, покрывают их переводным лаком и накладывают каждый лист на поверхность дерева, холста, клеенки, пергамента, финифти, перламутра, стекла, шелковой или бумажной материи и проч.». Для памятников на кладбищах в качестве иконной основы выступали медные, железные, мраморные доски и даже кафель. Затем изнанку бумаги смачивали водой, и рисунок переходил на новую основу.

При изготовлении икон в византийском стиле доску покрывали листовым золотом и поверх переводили рисунок так, чтобы «где это нужно, золотой фон просвечивал сквозь краски». Если фон был узорчатый, то на него переводили рисунок узора или парчи и сверху покрывали листовым золотом, «причем все возвышения и впадины этого узора сообщаются позолоте». После покрытия лаком иконы «могут быть обмываемы кипятком без повреждения живописи и полировки». По словам В. Владимирова, «…в настоящее время способом метахромотипии печатаются тысячи копий со всякого оригинального изображения и исполняется это так, что между оригиналом и копиями, от первой до последней, не существует ни малейшей разницы ни в идее рисунка, ни в композиции, ни в колорите, ни в мельчайших оттенках, а потому метахромотипия должна оказать огромную услугу церковной живописи распространением в народе превосходных и совершенно точных копий как с чудотворных икон, так писанных знаменитыми художниками, и с ознакомлением самых недостаточных людей с славными произведениями в иконописи».

На смену метахромотипии во второй половине XIX века пришла хромолитография — цветная литография, при создании которой для нанесения каждого цвета применялась отдельная печатная форма (до 20 и более) на камне или цинковой пластине, на которые предварительно всегда наносился контур цветового пятна. Хромолитография стала основной техникой для практически дословного копирования, воспроизведения в цвете и тиражирования икон на бумаге и жести.

Протограф, образец, копия

В русской иконописи Нового времени обозначился иной подход к выбору иконографического источника, изменилось его происхождение, стиль, состав, материал и техника изготовления, в чем несомненную роль сыграло проникновение светской культуры и живописной манеры. Задача и конечная цель, стоящая перед иконописцем, осталась прежняя — создать тот образ, при посредстве которого молящийся мог бы мысленно возноситься к первообразу — Богу. Однако теперь изменился подход к решению этой задачи и средства для достижения цели. Моменты реальности не нарушают и не разрушают иконописный язык, поскольку каким бы путем ни шло создание образов святых, «…чрез свободное ли вдохновенное творчество или чрез принятие унаследованных церковными преданиями образов — все равно; но искусство живописи, не выходя из пределов логики и правды, не прибегая к символизации, должно создаваемый образ не отдалять от натурального, жизненного человеческого образа. Нужно только очистить такой образ от выражения в нем человеческих страстей и придать ему образы красоты духовной. Церковной живописи не должны быть чужды совершенства высокой живописной техники — это не унизит религиозного искусства, но придаст ему больше выразительности, больше силы и прелести».

В эпоху эклектики XIX века сложилась определенная тенденция — одновременное сосуществование и древних, и новых форм иконных образцов в едином пространстве иконописной мастерской. Художественные свойства иконного образа (иконография, художественный стиль, манера изложения, композиция и цветовое решение) зависели от особенностей первоначального источника, в котором определенную роль играла его монохромность или полихромность. Монохромность предполагала создание копии в цветовой гамме либо в соответствии с иконописной и богословской традицией, либо по свободному выбору иконописца. К числу монохромных источников относятся: прорись, иконописный подлинник, ксилография, гравюра, в том числе гравированные лицевые святцы, офорт, литография, репродукция и фотография. Гравюра (офорт, литография, лубок и т. п.), по своей сути, представляла ту же монохромную прорись или контурный оттиск, с которого делают перевод при помощи припороха, либо эскизно копируют на глаз, либо переносят на расчерченное на клеточки поле иконы, и при копировании она регламентирует только светотеневую моделировку, предоставляя значительную свободу в выборе цвета.

Полихромными образцами, изначально задающими цветовую гамму для будущей копии, являлись непосредственно сами иконы, раскрашенные вручную гравюры, затем метахромотипии и хромолитографии. Включение в этот перечень раскрашенного лубка зависит от степени профессиональности его иллюминовки. Неаккуратная иллюминовка лубочной картинки, так называемая «раскраска по носам», не могла служить образцом при написании иконы. При использовании полихромного образца цветовая гамма копии находилась в прямой зависимости от цветовой гаммы оригинала, и, соответственно, у иконописца было меньше возможностей для импровизации.

Непременным атрибутом иконописной мастерской являлись прориси. Основную роль, особенно во владимирских иконописных селах, играл «…оттиск-перевод со старых икон: он составлял основу „припорохов“ — переводных рисунков, проколотых по контуру тонкой иглой. Нанесение этих контуров на подготовленную залевкашенную доску называлось у иконников „натиранием рисунка“». Переводы исполняли ученики и подмастерья.

«Холуйские иконописцы не имеют у себя никаких подлинников и руководствуются только Четьи-Минеями и копиями с древних икон. Копировку они производят так: по древней иконе обводят все черты черною краскою, или даже чернилами, и тотчас же накладывают белый лист бумаги; когда сделается на ней отпечаток, прокалывают по всем очеркам иглою; потом накладывают эти листы на приготовленные доски и на них бьют мешечками с толченым углем, черная пыль проникает сквозь наколотые скважины и ложится на сырой левкас; тогда мастер проводит по ним иглою, и рисунок готов». В Мстёре и Палехе для более дорогих икон использовали механические оттиски.

Рисунки, проколотые иглой, переходили из рода в род и тщательно оберегались. В каждой иконописной мастерской хранилось по несколько сотен подобных рисунков. Кроме них, образцами служили рукописные подлинники, иногда с рисунками или вклеенными лубочными картинками, но чаще они содержали только текст с описаниями праздников и святых в алфавитном или календарном порядке.

В Синодальный период на первый план вышел образец, выполненный в технике тиражной печати. Среди таких образцов ближе всего примыкали к традиционным прорисям печатные Лицевые святцы (гравера Григория Тепчегорского и др.) и календари, активное издание которых пришлось на вторую половину XIX века. Собрания образцов пополнили: «Лицевые святцы по рисункам академика Ф. Г. Солнцева» (М., 1866), «Святцы с изображением двунадесятых праздников» (М., 1866), «Святцы, составленные из христианского памятника с показанием в оных дванадесятых праздников и явление чудотворных икон» (М.: Издание П. А. Глушкова, 1870), «Святцы с 15‑ю изображениями двунадесятых праздников» (М., 1878), «Полные святцы с картинками» И. Ключарева (М.: Издание книгопродавца А. А. Абрамова, 1886), «Иллюстрированный православный церковный календарь на 1888 год» (СПб.: Издание И. Л. Тузова, 1887). В начале ХХ века значительную работу над созданием новых иконных образцов проделал академик В. Д. Фартусов (Изображения священных событий Библии и церковной истории: [в 4 ч.]. М.: Изд. автора, 1906–1910; Руководство к писанию икон святых угодников Божиих в порядке дней года, содержащее сказание о внешнем виде их, об одеждах, возрасте, типе, с приложением рисунков одежд. М.: Синодальная типография, 1910).

В иконописных мастерских целенаправленно собирали и хранили различные материалы, которые могли быть использованы в качестве образцов. Их количество исчислялось сотнями даже в провинции, как в иконописной мастерской посада Клинцы (современная Брянская область) — «образцов на бумаге разных икон 700 листов».

Подобные коллекции преследовали две цели — сбор образцов для написания икон и обучение иконописцев и живописцев. В основе такого собирательства лежал принцип универсальности идеалов красоты Божественного, позволявший использовать в качестве протографов произведения не только православной, но и католической культуры. Наиболее четко этот феномен отразился в изображениях Матери с Младенцем, вневременного и внекультурного универсального символа, сочетающего в себе красоту Божественного и божественность Красоты. Описанный принцип был напрямую связан с новым взглядом на Красоту как таковую, сформировавшимся в эпоху барокко как в Европе, так и в России. «Складывающийся каждый раз по-новому калейдоскоп форм и их сочетаний приходит на смену природой данным моделям, объективным и непреложным, …глубокая этичность этой Красоты заключается не в соблюдении строгих канонов политической и религиозной власти… а скорее в целостном ощущении художественного творчества». Теперь «прекрасное» и что прекрасно «определяется тем, как мы это воспринимаем, через анализ сознания того, кто выносит суждения. <…> Что прекрасное есть нечто, представляющееся таковым нашему восприятию», то есть красота в данном случае рассматривается как свойство объекта, который считает прекрасным смотрящий на него.

«Знаки» чужой культуры как неотъемлемая часть универсальных символов допустимы для использования и копирования при условии собственного визуального комментария или иконографической трансформации с точки зрения национальной православной ментальности. В этом случае можно говорить о трех формах принятия идеалов красоты Божественного, рожденных в иной конфессиональной среде: — полном принятии (многочисленные изображения Мадонны с Младенцем); — категорическом неприятии / отторжении (образы католических святых, канонизированных после разделения Церквей); — пограничном принятии. Последнее характерно для территорий совместного проживания православных и католиков, а также для территорий, находившихся под длительным влиянием католического мира, как, например, юго-западные земли Российской империи, до середины XVII века входившие в состав Речи Посполитой (списки Ченстоховской иконы с местными топонимическими называниями — Суражская, Озерянская, Новодворская, или образ Христа «Добрый пастырь» с пламенеющим сердцем и т. п.).

В этом отношении весьма показательно собрание книг по гравированию и живописи библиотеки Киево-Печерской лавры первой трети XVIII века, основную часть которого составляли лицевые Библии, изданные в Германии, преимущественно в Аугсбурге, с конца XVII по первую четверть XVIII века, а также учебные руководства или «печатные школы, в коих даются ученику образцы для рисования в систематическом порядке», получившие название кужбушки (от нем. Kunstbuch — книга по искусству), напечатанные в XVII веке во Франции, Англии, Голландии, Венеции и Германии («Neues Reisbuch ausgegeben durch Johann Friedrich in Augspurg»). В одних были рисунки цветов, животных, пейзажей, человеческих голов, в других содержались изображения различных частей человеческого тела в порядке «постепенной трудности» рисования (руки, ноги, туловища, головы), а также имелись 315 «кунштив старых» и 569 листов других гравюр. Значительно пополнили библиотеку лавры пособия, принадлежавшие граверу, наместнику Печерскому Антонию (Александру) Тарасевичу (учился и работал в Аугсбурге у граверов братьев Килиан, ум. после 1727).

Состав их просто поражает разнообразием художественных интересов владельца и количеством листов: 1) «Архитектура французская» (251 л.); 2) книга «Атлас, или описание четырех частей света» (29 л.); 3) «Феатрон жития человеческого» (122 л.); 4) «Книга кунштов разных малярских» (122 л.); 5) «Книга различных зверей четвероногих» (135 л.); 6) «Родословия князей австрийских» (91 л.); 7) «Книга другая кунштов малярских» (120 л.); 8) «Зерцало добродетелей и грехов» (172 л.); 9) «Библия в лицах» (150 л.); 10) «Абецадло (польский алфавит. — И. З.) малярское на листу (величиной лист)» (18 л.); 11) «Книга третья кунштов малярских на лист» (937 л.); 12) «Книга одна с кунштами архитектурными» (18 л.); 13) «Книга другая с кунштами воинскими и штукаторскими» (118 л.); 14) «Книга с кунштами Коломана и Соломеи» (21 фигура); 15) «Картин разных кунштов» (58 л.); 16) «Старый и Новый Завет в белом пергаменту на листу» (277 л.); 17) «Старый и Новый Завет в копердиментах на листу» (171 л.).

Аугсбургские Библии, привезенные Антонием Тарасевичем в Киев, не могли составить конкуренцию лицевым Библиям, изданным в XVII веке в Амстердаме и ставшим в России, по словам И. Э. Грабаря, настольными книгами русских иконописцев. Сегодня они известны по именам художников или издателей: Библия Борхта — Пискатора, Евангелие Наталиса, Библия Мериана, Библия Схюта. Несомненное первенство здесь принадлежит изданию «Theatrum biblicum hoc est historiae sacrae Veteris et Novi Testament tabulis aeneis expressae. Opus praestantissimorum huius ac superioris seculi pictorum atque sculptorum, summo studio conquisitum et in lucem editum per Nicolaum Iohannis Piscatorem», благодаря Д. А. Ровинскому получившему название «Библия Пискатора». Альбом, включавший почти 500 гравюр резцом, издавался в 1639, 1643, 1650, 1674 годах в Амстердаме и в 1646 году в Алкмаре. Библия Пискатора является компиляцией из работ, которые создавали задолго до ее выхода в свет разные авторы: более двадцати граверов по оригиналам примерно такого же количества художников. В изготовлении гравюр приняли участие крупнейшие мастера Антверпена: Мартен де Вос, Ян Снеллинк, Герард ван Гронинген, Мартен ван Клеве, Ханс Вредеман де Врис и другие.

В собрании Виктора Бондаренко представлены три иконы, выполненные по гравюрам из Библии Пискатора. В иконе «Бичевание Христа» композиция довольно близко воспроизводит центральную часть гравюры фламандского гравера и художника Антониуса Вирикса II (Antonius Wierix II; 1555–1604) по рисунку Мартена де Воса для Библии Пискатора. Изменения касаются фона, деталей и ракурсов, что напрямую зависело от уровня мастерства иконописца. Наиболее точно ему удалось передать фигуру Христа, изначально показанную максимально близко к привычному иконописному канону и перспективе. Самые значительные изменения коснулись тех деталей, которые в гравюре предстают в линейной перспективе. Это касается пола, который без учета прямой перспективы был расчерчен на прямоугольные плитки и из-за этого «встал на дыбы»: воины словно соскальзывают по нему к переднему краю иконы. То же «обратное» переложение прямой перспективы перекрутило торс правого воина на 180° относительно нижней части тела (ил. 37, 38). Используя графический источник для копирования, иконописец за счет различных по насыщенности оттенков охристо-желтого и коричневого цвета с резкими черными контрастами создает цветовую гамму, приближающую образ к монохромности протографа. В эту гамму органично вписывается светло-красный цвет, образующий диагональ от рубашки воина слева через закатанный рукав к штанам воина справа. Единственным акцентом, нарушающим цветовую статичность, являются две светло-зеленые полосы на плечах воинского облачения правого воина. Уход от детализации и обобщенность форм, анатомическая диспропорция, колористическая однородность с резкими контрастами определяют необычность этого образа. Однако именно благодаря этим свойствам живопись производит сильное эмоциональное впечатление, как и всякое произведение, тяготеющее к ярко выраженному примитиву.

Собирание образцов для создания произведения не было характерной особенностью только иконописных или живописных мастерских и заведений. Известно, что при музее Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге в 1890 году специально была организована библиотека образцов для создания новых росписей на фарфоре. О пополнении библиотеки и музея Императорских заводов заботился лично император Александр III: «…в 1887 г. по Высочайшему повелению были переданы заводу 10 изображений святых и двунадесятых праздников иконописца Чирикова, предназначенных для помещения на представляемых ежегодно ко дню св. Пасхи фарфоровых яйцах». В числе печатных тиражных образцов в библиотеке были западноевропейские и русские гравюры и литографии, листы с гравюрами из Библии Пискатора «Theatrum Biblicum… Nicolaum Johannis Piscatorem. Anno 1674», Лорана Карса (Laurent Cars; 1699–1771), Филиппа Андреаса Килиана (Philipp Andreas Kilian; 1714–1759), Мануэля Сальвадора Кармона (Manuel Salvador Carmona; 1730–1807), Ромейна де Хооге (Romeyn de Hooghe; 1645–1708), Леонтия Бунина (ум. после 1714), литографии В. Ф. Тимма (1820–1895), репродукции картин из Галереи Императорского Эрмитажа, копии картин европейских художников, храмовых росписей и икон, в том числе мозаичных образов по эскизам С. А. Живаго (1805–1863) для Исаакиевского собора Санкт-Петербурга.

Подобный перечень мало чем отличался от собраний иконописных образцов. В середине — второй половине XIX века он пополнился иллюстрациями из различных изданий Библии для детей и взрослых, начиная от «Ветхого Завета в картинах» издания Ф. Прянишникова и А. Сапожникова (СПб.: Типография Э. Пращ, 1846) до «Библии в картинах знаменитых мастеров» в 2 частях, издание А. С. Суворина (1901–1902). Среди них были известные иллюминированные Библии Шнорра и Доре. Библия Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда (Die Bibel in Bildern von Julius Schnorr von Carolsfeld. Pracht-Ausgabe. Leipzig: Wigand, 1860) выдержала в России несколько изданий: «Священно-библейская история Ветхого и Нового Завета в лицах. Рисунки Юлия Шнорра» (СПб.: Издание В. Е. Генкеля, 1866) и «Священно-библейская история Ветхого и Нового завета. Библия в лицах. Двести сорок изображений с рисунков профессора Юлия Шнорра», текст вступления священника Константина Стратилатова (изд. 3‑е: СПб., 1873 и др.). Библия в гравюрах Гюстава Доре («La Grande Bible de Tours», 1866) вышла в издательстве М. О. Вольфа в 1876–1878 годах.

В XIX веке собирательство образцов вышло за рамки профессиональной необходимости и постепенно стало приобретать черты репликартии — коллекционирования репродукций произведений искусства в любом виде. Известно, что владелец иконостасного заведения М. Ф. Юрьев в городе Козлове Тамбовской губернии (мастерская существовала с 1857 года) «…страстно собирал всевозможные пособия по живописи, гравюры, эстампы и проч. Ни одно иконостасное заведение, не исключая даже московских, не имело в то время такого огромного выбора рисунков. В это собрание рисунков было вложено целое состояние. Все, что только выходило замечательного в России и отчасти за границей, немедленно приобреталось». В подобные собрания образцов входили гравюры, литографии и репродукции мастеров итальянского и северного Возрождения — Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Лукаса Кранаха, Гвидо Рени, Карло Дольчи и других художников.

В основе иконографии образа «Архистратиг Михаил, побивающий диавола» лежит произведение итальянского художника эпохи барокко Гвидо Рени (Guido Reni; 1575–1642) «Архангел Михаил попирает сатану» (1635, Церковь Санта-Мария-делла-Кончеционе, Рим), с которого были сделаны многочисленные гравюры — например, швейцарцем Иоганном Якобом Фреем Старшим (J. J. Frey; 1861–1752) в 1734 году и итальянцем Джованни Фоло (Giovanni Folo; 1764–1836) после 1780 года. Они разошлись по всей Европе в качестве образцов для копирования и оказались в том числе в России. Живописец не стремился с точностью воспроизвести гравюрный образец и по-своему интерпретировал изображение. В отличие от первоисточника, где сражение происходит на скалистых уступах, художник переносит действие в воздушное пространство над адом, языки пламени которого снизу словно опаляют жаром поверженную фигуру врага рода человеческого. Здесь диавол практически утратил свою антропоморфность, превратившись в черное чудовище с красными глазами и ушами, козлиной бородкой, острыми когтистыми лапами и уродливо изогнутым крылом (очевидно, второе сливается с его фигурой в центре). Архангел Михаил также не избежал изменений, приобретя облик, более понятный в традициях русской барочной культуры. Облачение стало строже, ушли странные и ненужные полосы на рукавах-фонариках и по низу туники, осталась только двойная лента перевязи. Панцирь мускулата теперь не подчеркивает рельеф тела, а плотно его облегает. Вместо римских сапог-калигул на ногах привычные ноговицы. Голову покрывает барочный шлем с плюмажем, место европейского меча с S-образной крестовиной занял огненный меч с крестообразной рукоятью. Крылья из широких и пышных орлиных превратились в легко узнаваемые бело-черные крылья, как у аиста (ил. 39–41).

Живописец, имевший провинциальное художественное образование, которое четко прослеживается в уверенных мазках и светотеневой моделировке доличного, в полной мере не смог справиться со сложными ракурсами и анатомией человеческого тела, которые более примитивны и диссонируют с мастерским изображением тканей. Рельефный орнамент (вертикальная волнистая гребенка и вертикальный волнистый мазок поверх поперечной гребенки), выполненный по полужидкому окрашенному левкасу, характерен для икон приенисейского края XVIII–XIX веков.

В России существовало несколько изводов изображения Божией Матери, где она касается рукой ступни или пяты Младенца, как на иконе «Богоматерь с Младенцем». Возможно, такое решение ассоциировалось с 15‑м стихом 3‑й главы Книги Бытия о семени жены, которое поразит искусителя в голову, и искусителе, жалящем в пяту рожденного женою. Именно на Христе исполнилось обетование Эдемское, хранимое в роду Авраама: семя змея жалило в пяту, Христос претерпел Страсти, был распят и воскрес, попрал врата ада и тем поразил искусителя в голову. Христос — Тот, Кто есть семя Жены, сокрушивший древнего змея, победитель смерти.

Икона Божией Матери выполнена в стиле провинциального рококо с асимметричным орнаментом. Личнóе и рельефный левкасный декор на полях характерны для произведений иконописцев середины XVIII века на территории Левобережья Днепра, от Черниговской до Полтавской губернии, точнее, Сумского уезда Полтавской губернии. Образцом для иконографии послужила гравюра «Святая Дева и младенец Иисус» Жана Луи Рулле (Jean Louis Roullet; 1645–1699), французского гравера, которая выполнена в Риме после 1673 года с живописного оригинала Аннибале Карраччи (Annibale Carracci; 1560–1609) «Мадонна с Младенцем» второй половины XVI века (ил. 42, 43).

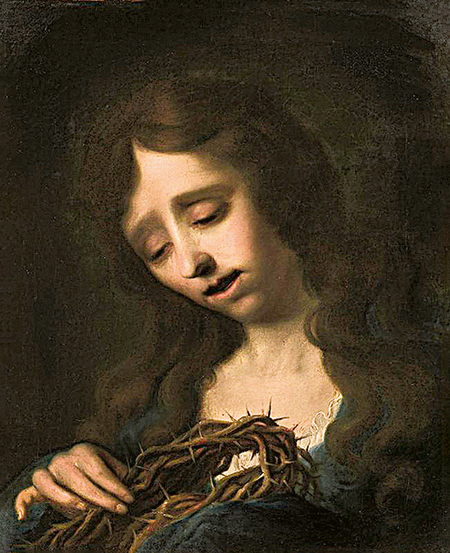

По европейской гравюре также была написана икона «Плач Богородицы над терновым венцом», протографом которой являлась картина итальянского художника Джачинто Ботти (Giacinto Botti; 1603–1679) «Магдалина скорбящая» или «Плач Марии Магдалины» (середина XVII века, частное собрание). И. П. Боровиков, опубликовавший рассматриваемую икону, отметил: «Большинство изображений Марии в западном искусстве представляют её в момент покаяния, проливающей слёзы над своим греховным прошлым… Тем реже и интереснее вариант изображения, подобный представленному — здесь Мария сокрушается не над своими грехами, а над страданиями Иисуса». Живописец обладал академическими навыками, благодаря которым он передал молочное свечение кожи, изящество руки, припухшие веки выплаканных глаз. Однако ему не совсем удался сложный ракурс головы, показанной одновременно в трехчетвертном повороте и наклоне, поэтому лик несколько скошен слева, подбородок заострился, волосы стали плотно облегать голову, ассоциируясь с темным скорбным платом. «Крайняя экспрессия — надрывная мимика, ручьи слёз — выдают некоторую наивность кисти подражателя. Как часто бывает с восточноевропейским провинциальным искусством, попытка усилить эмоциональный накал образа придаёт ему псевдоархаические черты, так что икона вызывает теперь далёкие ассоциации с северным ренессансом и даже готикой» (ил. 44, 45).

Мастер преобразует живописный образ в иконный, выполняя его не на холсте, а на традиционной залевкашенной иконной доске. Нимб — лучистое свечение вокруг головы — и теонимограмма не оставляют сомнений, что теперь здесь представлена Пресвятая Богородица, скорбящая о Сыне. Для русской традиции более характерно изображение с терновым венцом именно Богоматери, как, например, на хромолитографии «Божия Матерь Скорбящая» (хромолитография А. Стрельцова в Москве, 1884). Поэтому копии картины Джачинто Ботти, выполненные в России в XVIII–XIX столетиях, были дополнены теонимограммой Пресвятой Богородицы «МР ѲУ» и, соответственно, приобрели новое название «Плач Богородицы над терновым венцом» («Богородица оплакивает терновый венец», «Божия Матерь Скорбящая»). Гравированный образец получил широкое распространение и Европе, и в России. До настоящего времени сохранились выполненные на его основе иконы в Музее-заповеднике С. В. Рахманинова «Ивановка» (Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, № 41391662), в ЦАК МДА, а также в Национальном музее Словении.

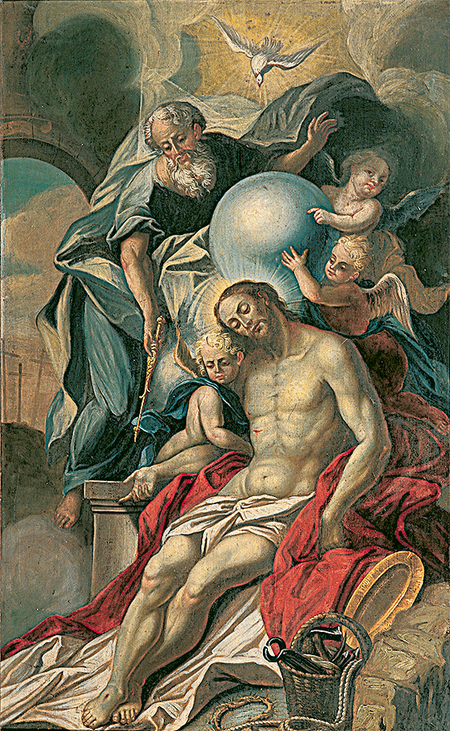

Об изначальном использовании графического образца в качестве протографа свидетельствуют сохранившиеся копии, не связанные друг с другом ни стилистически, ни географически. Стилистика иконы «Бог Отец, оплакивающий Сына (Святая Троица с мертвым Христом)» (ил. 46) отсылает к произведениям итальянского барокко XVII века. На гравюрный характер «посредника» между картиной и иконой указывает барочное обрамление: внизу профилированная рама с акантовым орнаментом в центре, вверху — гирлянда из аканта, образующая в верхних углах два симметричных медальона, в которых находятся аллегорические композиции. Слева — пеликан, кормящий птенцов своей плотью, что обозначает жертвенность Христа, справа — лежащий на столе гранат, зерна которого символизируют капли крови Спасителя. Изображения сопровождаются пояснительными цитатами на бандельверках из Евангелия от Иоанна (Ин. 3, 16), Послания апостола Павла к Римлянам (Рим. 8, 32), Книги пророка Исаии (Ис. 53, 5).

Подобное включение в композицию символических изображений заставляет вспомнить популярный в России с начала XVIII века сборник «Символы и эмблемата» (Амстердам, 1705; переиздания — 1719, 1788), который был составлен Яном Тессингом и Илией Копиевским по указу Петра I. Он включал в себя 840 гравированных рисунков эмблем с поясняющими надписями на девяти языках, в том числе на русском, и определил постоянный эмблематический и символический ряд в русской живописи и декоративно-прикладном искусстве и геральдике. В переиздании Нестора Максимовича Амбодика «Избранные емвлемы и символы» (СПб., 1811) к 840 гравированным изображениям были добавлены объяснения, иконологические описания и краткие толкования изображений.

О существовании единого гравюрного образца свидетельствует картина неизвестного художника «Святая Троица», написанная около 1750 года и находящаяся в венской Галерее Бельведер, которая имеет аналогичную иконографию и отличается отсутствием барочного обрамления и аллегорий, а также более проработанными деталями, в том числе пейзажем с Голгофой. (ил. 47)

Графический протограф по картине европейского художника, легший в основу образа второй половины XIX века «Распятие Христово с разбойниками и предстоящими», бытовал в России еще в XVIII веке. Именно он стал образцом для аналогичной иконы конца XVIII — начала XIX века «Распятие Господне» кисти Якова Иванова (КБМЗ), а также для образа работы холуйских иконописцев середины XIX века из частного собрания (ил. 48–50).

Гравированные или литографированные образцы приобретались в виде отдельных печатных листов; иногда их вырывали «из иллюстрированных изданий и журналов „Старые годы“, „Аполлон“ и „Золотое руно“». Образцами могли служить и иллюстрации европейских изданий по искусству. В 1861 году В. П. Безобразов во время своего путешествия отмечал, что в Палехе в мастерской иконописца Сафонова (Софонова) «можно найти систематические коллекции картин разных стилей и собрание классических иностранных сочинений по части живописи». Например, гравюра № 16 французского гравера Никола де Лармессена IV (Nicolas de Larmessin IV; 1684–1753/1755) по оригиналу Рафаэля Санти «Святой Георгий и дракон» (1505) из книги «Recueil d’estampes d’après les plus beaux tableaux et d’après les plus beaux desseins qui sont en France: dans le Cabinet du roy, dans celuy de Monseigneur le duc d’Orléans, & dans d’autres cabinets; divisé suivant les différentes écoles; avec un abrégé de la vie des peintres, & une description historique de chaque tableau by Crozat, Joseph Antoine, marquis de Tugny», vol. 1–2 (Paris, 1729, 1742, 1763) послужила образцом для иконы «Великомученик Георгий Победоносец (Чудо святого Георгия о змие)». Иконописец, максимально упростив пейзаж и убрав убегающую девушку, сосредоточил все свое внимание на фигурах всадника, коня и дракона. В итоге всадник заметно потерял в росте, голова коня перестала подчиняться законам линейной перспективы, однако все компенсировала экспрессия образа за счет темных холодных контрастов на фоне полупрозрачного осеннего неба (ил. 51, 52).

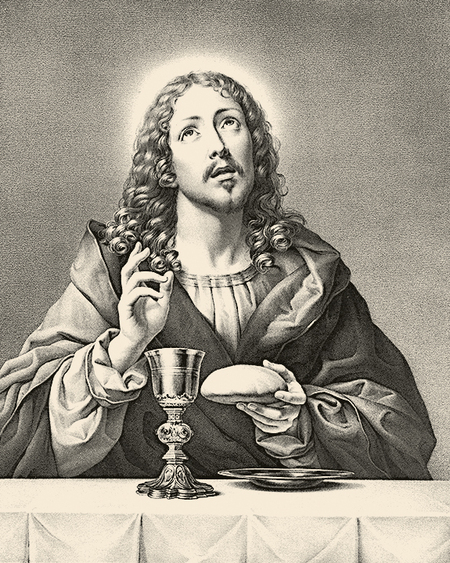

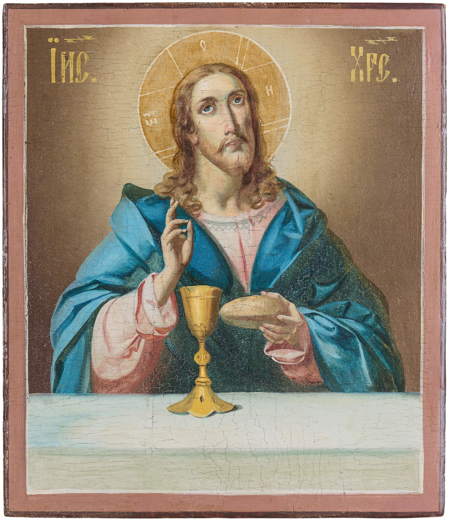

Произведение флорентийского мастера Карло Дольчи (Carlo Dolci; 1616–1686) «Христос благословляет хлеб и вино» («Christus, Brot und Wein segnend», около 1670, Дрезденская картинная галерея) неоднократно воспроизводили в гравюре XVIII–XIX веков. Гравюра на меди французского гравера Пьера Франсуа Базана (Pierre-François Basan; 1723–1797) «Христос благословляет хлеб и вино» (около 1750) вошла в книгу «Recueil d’Estampes d’après les plus célèbres Tableaux de la Galerie Royale de Dresde, I Volume. Contenant cinquante pieces avec une description de chaque tableau en francois et en italien» (Dresden, 1753). В 1811 году по оригиналу К. Дольчи выполнил гравюру мастер фламандского происхождения Энтони Кардон (Anthony Cardon; 1772–1813). В 1834 году издательство «Fisher, Son & Co. London» опубликовало гравюру англичанина Уильяма Энсома (William Ensom; 1796–1832); баварский художник и литограф Франц Сераф Ганфштенгль (Franz Seraph Hanfstaengl; 1804–1877) в 1835 и 1840 годах выполнил литографии на мелованной бумаге. Наибольшее распространение получила литография из книги немецкого писателя Отто Александра Банка (Otto Alexander Banck) «Die Gallerien von München: eine Stahlstichsammlung der vorsüglichsten Gemälde der Königl. Pinakothek, der Herzogl. Leuchtenberg’schen und Schleissheimer Gallerien» (Dresden, 1856) (ил. 53).

Используя монохромный образец, иконописец создал новое изображение в цвете — икону «Христос Спаситель (Благословение хлеба и вина)». Живописец получил неплохое образование, что особенно ярко проявилось при работе над ликом Христа, многослойным, с тенями в три тона и синими рефлексами (лоб, переносица, под нижней губой). Сияние вокруг головы заменил традиционный нимб с девятичастным перекрестием. Также художник убрал такую деталь как дискос, тем самым максимально концентрируя внимание на жесте и лике Христа. Несколько вытянутое лицо Спасителя теперь лишено барочной миловидности оригинала Карло Дольчи, но при этом полно душевности, глубокой внутренней сосредоточенности и боговдохновенной молитвы (ил. 54).

По наблюдению О. Ю. Тарасова, особый пласт образцов в собраниях иконописных мастерских составляли фотографии и репродукции западной религиозно-романтической живописи XIX века — Ф. Иттенбаха, И. Г. Зинкеля, А. Ноака, Э. фон Гебхарта, А. Шеффера, Э. Бендемана и К. Г. Пфаншмидта. К ним можно добавить Г. Ф. Гофмана, Б. Плокхорста, П. Тумана, К. Блоха, а также русских живописцев и иконописцев: А. А. Иванова, Ф. А. Бруни, Т. А. Неффа, А. Е. Егорова, Е. С. Сорокина, В. С. Крюкова, В. П. Верещагина, В. М. Васнецова, библейские циклы А. П. Сапожникова и А. А. Агина и др. Например, в мастерской Белоусовых в Палехе использовали фотографии икон Е. С. Сорокина и других академиков, «живопись которых… особо ценилась и старательно копировалась».

На выставке XII Археологического съезда в Харькове (1902), наравне с оригинальными произведениями, экспонировались подобные образцы, перечисленные в каталоге Отдела церковных древностей в рубрике «Собрание фотографических снимков с древних и новых, иностранных и русских изображений, называемых: „Воскресение Христово“». Любой желающий мог черпать из этих источников вдохновение при написании иконы. Среди них значились фотографии с произведений Г. Доре, Ю. Шнорра, И. Ф. Овербека, К. Блока, Б. Плокхорста, А. Фредерикса, Э. Дегера и Жака-Жозефа (Джеймса) Тиссо.