«Дракон — это не пустая фантазия. Каково бы ни было его происхождение, реальное или выдуманное, дракон в легенде — это мощное творение человеческого воображения, более значимое, чем его золотой курган» [Дж.Р.Р. Толкин, 1936, с. 113].

Искусство не стояло на месте, поэтому вполне закономерно архетип дракона начал развиваться и расширяться. Многие творческие деятели стали «прятать» за шкурой страшного монстра скрытые смыслы, таким образом превращая дракона в многогранную метафору. Корни этого явления можно проследить ещё в скандинавской мифологии, где дракон Фафнир стал олицетворением алчности и жадности. Будучи человеком, он убил своего отца из-за золота и превратился в дракона. В истории Фафнира можно заметить многие уже знакомые характеристики драконов, в том числе разрушителей — в конце легенды Фафнира убивает Сигурд, однако центральный конфликт — именно превращение. Фафнир преступил человеческие законы, став заложником нового облика. Причём интересно, что даже будучи драконом, он вполне осознавал масштаб проблемы и предостерегал Сигурда о проклятии: «…золото звонкое,/клад огнекрасный,/погубит тебя!» [автор неизвестен, XVIII век, «Речи Фафнира»].

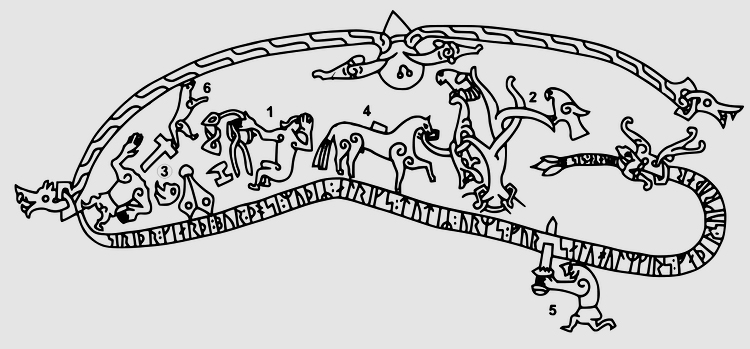

Автор неизвестен — резьба по дереву Рамсунд в Седерманланде, ок. XI века

В истории сохранился рунический камень, который в виде своеобразного комикса демонстрирует подвиг Сигурда. Сам Фафнир изображён в виде ленты, опоясывающей весь рисунок, также можно заметить и текст, вписанный в тело дракона.

1. Автор неизвестен — рельеф «Святой Георгий убивает Дракона», 11 век; 2-3. Автор неизвестен — изображение Сигурда, убивающего Фафнира, в церкви Хюлестад, XII век

Что интересно, с приходом в Скандинавию христианства были попытки преобразовать Фафнира в уже привычного дракона-разрушителя — сатану. В таких интерпретациях вместо Сигурда — Георгий или Михаил. Из легенды также исчезает языческий подтекст приобретения сверхспособностей после испития крови Фафнира.

В литературе, как в художественной, так и философской, присутствует множество метафор, связанных с драконами.

В рассказе Рэя Брэдбери «Дракон» существо является метафорой на быстрый прогресс и технологическое развитие. Два рыцаря в старомодных доспехах и на конях оказываются сбитыми огромным одноглазым драконом, который проносится мимо них. В конце произведения раскрывается смысл — дракон — это поезд, а вся ситуация — аллюзия на изменения в обществе, когда старый мир уходит в прошлое, а его место занимает стремительно развивающееся настоящие. Поезд зачастую олицетворяет динамичный прогресс, как, например, это было в русской литературе. Автор использовал рыцарей и драконов, как будто делая отсылку на Дон Кихота и его походы на ветряные мельницы — борьба бессмысленна, а герой бессилен.

С помощью метафоры можно трансформировать привычные тропы и архетипы.

Терри Пратчетт использует образ легендарного существа в своих юмористических и сатирических произведениях, например, образ драконоборца, чтобы показать изменения в литературе, модернизацию и новую сторону устойчивых мотивов. В книге «Стража! Стража!» легендарные мифические драконы вымерли, однако при жизни они не умели летать из-за собственного веса и убивали людей. Этот образ более менее приближен к типичному европейскому представлению. Несмотря на всю свою легендарность, существа лишились своей базовой функции — полёта, проиграв экосистеме. На контрасте существуют болотные драконы — маленькие представители своего вида, не обладающие выдающимися способностями. Их образ максимально карикатурен и в каком-то смысле опошлён. Болотные драконы большую часть времени заняты перевариванием еды и могут самовоспламениться. Чем-то они напоминают жутких жутей из трилогии «Как приручить дракона», которых также содержали в качестве простых домашних животных. Такая интерпретация показывает драконов с их анималистической стороны, лишённой разума.

Пол Кидби — иллюстрация к книге «Стража! Стража!» Терри Пратчетта, 1989

В произведении «Правда» также есть небольшое упоминание дракона, как нефизической метафоры лживых новостей, медиа и манипуляций с новостями: «Скоро мы увидим, способен ли меч правды сразить дракона лжи» [Т. Пратчетт, из романа «Правда»]. Если люди верят в драконов, значит они появятся. Также люди верят и в сфабрикованные заголовки, которые раздувают панику и страх, рождают неправду. Пратчетт Обыгрывает привычный сюжет с драконоборцем, обличая его в оболочку социального аспекта. В сочинении Томаса Гоббса «Левиафа́н, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» автор сравнивает государство с мифическим морским змеем. С помощью расширенной метафоры Гоббс ассоциирует части тела дракона с отдельными субъектами государства и в конце делает вывод, что Левиафан — это искусственный человек: «Ибо искусством создан тот великий Левиафан, который называется Республикой, или Государством (Commonwealth, or State), по-латыни — Civitas, и который является лишь искусственным человеком, хотя и более крупным по размерам и более сильным, чем естественный человек, для охраны и защиты которого он был создан» [Т.Гоббс, 2001 с. 1].

Абрахам Босс — обложка к книге «Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского» Т. Гоббса, 1651 год

В «Игре Престолов» семья Таргариенов также называется драконами из-за своей тесной связи с этими существами. Дейенерис вплоть до последнего сезона сериала олицетворяла новый мир и порядок, которые она могла привнести в страну после междоусобиц. Её правила и революционные действия, вроде освобождения рабов, шли наперекор стереотипу о безумных Таргариенах. А.Марей говорит о ней, как грядущем новом порядке и переменах, которые, например, связаны с возрождением драконов.

Д. Бениофф, Д. Б. Уайсс — кадр из сериала «Игра престолов», 2011-2019

Героиня как внешностью, так и действиями, соответствует статусу матери драконов: она не боится огня, умеет общаться со своими детьми, которые готовы убить любого, кто проявит к ней агрессию. Несмотря на то, что в целом они играют функцию разрушителя, их разум, верность и доверие в сторону близких людей отличают их от менее «человечных» сородичей.

Д. Бениофф, Д. Б. Уайсс — кадр из сериала «Игра престолов», 2011-2019

В пьесе Шварца «Дракон» переосмысляется сюжет о заменяемости дракона и драконоборца. Победитель, нечистый помыслами, сам превращается в дракона, что создаёт бесконечный цикл. В произведении же автор рассматривает отношения народа и его дракона-тирана. Люди уживаются с правителем монстром, не заботясь о том, что в метафорическом круговороте сменяемости одного дракона на другого, жизнь народа не становиться лучше, они не нуждаются в настоящем рыцаре, способном их спасти.

1. Николай Акимов — афиша к пьесе «Дракон» Е.Шварца, 1962; 2. LizNova — иллюстрации к пьесе «Дракон» Е.Шварца, год неизвестен

Иллюстрации очень хорошо показывают обобщённый облик — дракону не обязательно быть чётко прорисованным, лишь его силуэт и чёрная масса уже объясняют природу существа, его опасность и всеобъемлемость. На втором рисунке создаётся ощущение чёрной тени, грозным пятном нависшей над городом. Отдельно стоит рассмотреть то, как авторы метафорически описывали образ «другого» через призму дракона. «Другой» — это нечто неопределённое, неизвестное, отличное от привычного и человеческого, и поэтому опасное. В книге «Враг мой» Лонгиер представляет инопланетную расу драконианцев как рептилоподобных существ, которые, вроде, и имеют схожие с людьми черты, но всё же отличаются. Война между двумя цивилизациями — ключевой конфликт произведения. Ни одна из сторон не способна понять и принять друг друга, в рядах обеих рас ведутся уничижительные разговоры, осрамляющие биологию и культуру противника. Только главные герои — представители противоположных сторон, находясь в экстремальных условиях, находят общий язык и стараются объединить два мира.

Вольфганг Петерсен — кадр из фильма «Враг мой», 1985

Человек и инопланетянин изучали культуру и религию друг друга, и главный герой осознал, что драконеане обладают очень богатой историей и крепкой связью со своими предками, что так не похоже на людей.

Вольфганг Петерсен — кадр из фильма «Враг мой», 1985

В фильме по книге драконеане показаны чешуйчатыми гуманоидами. Люди испытывают неоднозначные и негативные эмоции в сторону рептилий и насекомых, поэтому в фантастике они часто предстают в виде отрицательных персонажей, например, «Игра Эндера», «Звёздный десант» и «Заповедник гоблинов».

Э. Белл, Д. Санфорд, Л. Кармен и др — кадр из сериала «Драконы и всадники Олуха», 2012 -2014

В мультфильме «Как приручить дракона» исследуются схожие аспекты. Драконы и викинги предстают враждующими народами, при этом викинги считают, что драконы — чудовища, которые только съедают стада и разрушают дома, а сами драконы являются заложниками ситуации, отдавая всю еду Красной Смерти.

К. Сандерс, Д. Деблуа — кадр из мультфильма «Как приручить дракона», 2010

Создатели мультфильма, закладывая идею объединения двух сторон, по сути создали одних и тех же персонажей в человеческом и драконьем обличиях, например, Иккинг и Беззубик — лидеры, готовые к изменениям, Сморкала и Кривоклык — бунтари-силачи. При этом и физические особенности также зеркалят наездников: Барс и Вепрь — две головы одного дракона, первая выпускает газ, вторая искру для поджога, это ли не идеальный дракон для близнецов Забияки и Задираки.

Т. Оуэнс — кадр из мультфильма «Драконы: Подарок ночной фурии», 2011

С развитием культуры и искусства усложнились и архетипы, пришла глубина и скрытые смыслы. С приходом метафоричности некоторые интерпретации полностью утратили свои оригинальные характеристики. Упор авторов был сделан на концептуальность и раскрытие конфликта при помощи образа дракона, который выражался в разных аспектах, например, змееподобии.