Фотография до фотографии: технологические корни реалистичной живописи

Камера в руках художника

Слева: Мазолино да Паникале. Святой Петр, исцеляющий хромого. Фреска Капеллы Бранкаччи в церкви Санта-Мария-дель-Кармине (фрагмент). 1424. Флоренция. Справа: Ян ван Эйк. Мадонна канцлера Ролена (фрагмент). Ок. 1435

Дэвид Хокни. Визуальное исследование

Я внимательно изучал одежду. В эпоху Проторенессанса изображения выполнялись в простой графической манере. Это видно у Джотто или, например, Мазолино. Но в 1436 году Ян ван Эйк пишет картины, на которых платье изображено с тщательно проработанным рисунком, выписанными складками, с мельчайшими нюансами теней. Ни Джотто, ни Мазолино, ни другие художники до определенного момента не изображают узоров близ складок, а Ван Эйк создает тонкий рисунок, точно повторяющий изогнутые поверхности шитья. Не использовалось ли при создании этой работы новое приспособление? Почему художники во Фландрии стали вдруг создавать совершенно реалистичные картины? Сегодня мы привыкли к образам, спроецированным через линзу на фотопленку. Видели ли Ван Эйк и Кампен окружающий мир в подобной проекции? (Здесь и далее цитаты из книги Д. Хокни «Секреты старых картин», 2024)

Дэвид Хокни. Визуальное исследование

При взгляде на изображения воинских доспехов на протяжении двух столетий мы замечаем аналогичные изменения. Пизанелло превосходен, но доспехи у него кажутся условными, при сравнении с более поздними картинами. В 1557 году, на картине, написанной Антонисом Мором, доспехи переданы со всеми мельчайшими подробностями. Обратите внимание на изображение света на сияющем металле: свет выглядит совершенно естественным, а узоры и кольчуга идеально покрывают все изгибы поверхности. Что сделало эти две картины столь разительно отличающимися? Доспехи у Мора выглядят почти как сфотографированные…

Слева: Антонио Пизанелло. Мадонна и младенец со святым Антонием и святым Георгием (фрагмент). 1435–1441. Справа: Антонис Мор. Филипп II во время битвы при Сен-Кантене (фрагмент). 1560

Подражание, описание и постижение

Альбрехт Дюрер. Иллюстрация из «Руководства к измерению циркулем и линейкой». Нюрнберг: Hieronymus Andreae, 1525

Дэвид Хокни. Визуальное исследование

Историки искусства говорят о движении художников ко все большему натурализму с XV по XIX век. Однако, мне очевидно, что новый «оптический» взгляд появился в определенный момент внезапно. Все, что используют художники (материалы, инструменты, техники), имеет прямое и мгновенное влияние на природу той работы, которую они создают. Внезапное изменение предполагает появление некоего технического новшества. Мы знаем об одном таком нововведении в начале XV века — открытии аналитической линейной перспективы, но она не помогает рисовать узоры, следующие за складками ткани, или блики света на доспехах…

Микеланджело Меризи да Караваджо. Лютнист. 1595. Холст, масло. Государственный Эрмитаж

Дэвид Хокни. Визуальное исследование

Изображения изогнутых предметов, таких как лютня, наиболее трудно передать средствами линейной перспективы. Гравюра Дюрера 1525 года показывает, что художники пользовались техническими приспособлениями. На гравюре показан трудоемкий процесс изображения лютни в ракурсе с помощью подвижных струн и перенесения точек на специальный экран, чтобы с их помощью воспроизвести очертания предмета. Теперь взглянем на картину Караваджо 1595 года. Мог ли Караваджо использовать метод Дюрера, чтобы изобразить лютню в чрезвычайно сложном ракурсе, или он использовал другую технологию — оптику?

Дэвид Хокни. Визуальное исследование

Караваджо написал своего Лютниста через семьдесят лет после гравюры Дюрера. Конечно, технология рисовальных машин могла за это время усовершенствоваться. Но «Посланники» Гольбейна были написаны в 1533 году, всего лишь через восемь лет после гравюры Дюрера. Картина изобилует изогнутыми сферическими предметами, которые было бы сложно изобразить методом «ощупывания». Линии меридианов и параллелей на глобусе точно следуют форме сферы, так же как слово «Африка». Уже одно это было бы невозможно изобразить, используя только устройство Дюрера. Странный предмет на переднем плане — это сильно деформированное изображение черепа, Гольбейн растянул его. Подобного искажения можно достичь, наклонив поверхность, на которую проецируется образ. Не является ли это доказательством того, что Гольбейн использовал оптические приспособления?

Ганс Гольбейн Младший. Послы. 1533. Дубовая доска, масло. Национальная галерея, Лондон

Технологии видения

Слева: Мазолино да Паникале. Святой Петр, исцеляющий хромого. Фреска Капеллы Бранкаччи в церкви Санта-Мария-дель-Кармине (фрагмент). 1424. Флоренция. Справа: Джотто ди Бондоне. Смерть дворянина из Челано. Фреска (фрагмент). Ок. 1300

Дэвид Хокни. Визуальное исследование

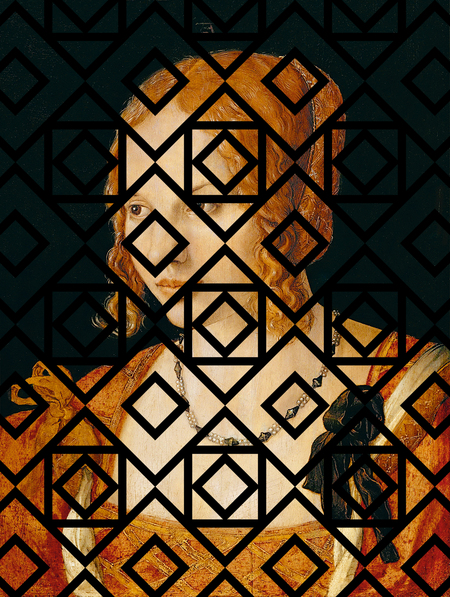

Эти портреты написаны в разное время. У человека на портрете Джотто 1300 года странное, не вполне естественное выражение лица. Мазолино изображает черты более естественные, но всё еще условные. Однако всего лишь через пять лет, во Фландрии, что‑то меняется. Портрет кисти Робера Кампена выглядит ошеломляюще «современным»: это мог быть человек нашего времени. Тень под носом предполагает наличие сильного источника света. Складки тюрбана выглядят совершенно естественно. Этот портрет выглядит совершенно иначе.

Робер Кампен. Портрет мужчины в красном тюрбане (фрагмент). Ок. 1435. Дерево, масло. Национальная галерея, Лондон

Дэвид Хокни. Визуальное исследование

Дюрер и Хальс — два великих портрета, но мне хотелось бы обсудить отличия. Портрет кисти Дюрера (написанный до поездки в Венецию в 1505 году) выглядит линейным и условным. Освещение равномерное, не создающее резких теней. Мы знаем, что Дюрер был великим рисовальщиком и оставил тысячи рисунков. Франс Хальс не оставил ни одного рисунка, однако портрет женщины выглядит гиперреалистично. Детали головного убора идеально соответствуют форме головы. Любой художник знает, насколько трудно изобразить эллипс этого воротника; но на холсте нет никаких угольных отметок или исправлений, однако мазки положены абсолютно точно — оптика не оставляет следов.

Слева: Альбрехт Дюрер. Портрет Барбары Дюрер, урожденной Хольпер. Ок. 1490. Дубовая доска, масло. Справа: Франс Хальс. Портрет шестидесятилетней женщины (фрагмент). 1633. Холст, масло

Альбрехт Дюрер. Слева: Портрет молодой венецианки. 1505. Справа: Альбрехт Дюрер. Портрет Освальда Креля (фрагмент). Ок. 1499

Дэвид Хокни. Визуальное исследование

На развороте представлены три портрета кисти Дюрера. Портрет венецианки 1505 года аналогичен стилю, в котором написан Портрет Освальда Крела 1499 года. В Портрете молодой женщины 1506–1507 годов стиль смягчился, здесь преобладают контрастные сопоставления света и тени. При сравнении с двумя более ранними картинами этот портрет выглядит иначе — гораздо более реалистично. Дюрер очень интересовался технологией создания изображений. Я подозреваю, что он познакомился с оптическими устройствами между 1505 и началом 1507 года, когда был в Венеции.

Альбрехт Дюрер. Портрет молодой венецианки. Ок. 1506. Дерево (тополь), масло. Музейный центр «Берлин-Далем»

Ян ван Эйк. Портрет четы Арнольфини (фрагмент). 1434. Дубовая доска, масло. Национальная галерея, Лондон. Слева — фрагмент с зеркалом

Дэвид Хокни. Визуальное исследование

Это Портрет четы Арнольфини кисти ван Эйка 1434 года. Я восхищался этой картиной больше, чем другими, и снова и снова возвращался в музей, чтобы взглянуть на нее. На картине есть выпуклое зеркало. Если бы вы нанесли серебрение на другую сторону и затем перевернули зеркало — это и есть все оптическое оборудование, которое вам понадобилось бы для создания подробного и жизнеподобного изображения деталей на картине.

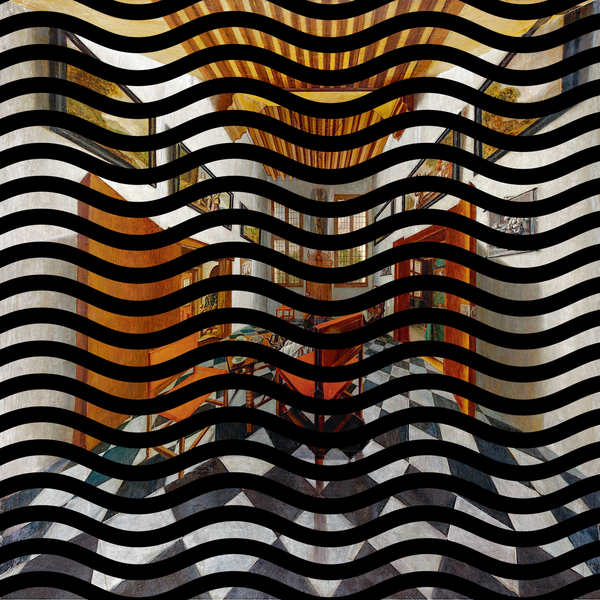

Слева: Ян Вермеер. Молочница. Ок. 1660. Холст, масло. Рейксмузеум, Амстердам. Справа: Питер Янссенс Элинга. Перспективный ящик. 1660–1680. Доска, масло. Музей Бредиуса, Гаага

Дэвид Хокни. Визуальное исследование

Сейчас уже общепризнано, что Вермеер, работавший примерно на пятьдесят лет позже Караваджо, не только имел представление об оптических приспособлениях, но использовал их в живописи (ван Левенгук, великий изобретатель и мастер по изготовлению микроскопов и линз, был его соседом и душеприказчиком). Похоже, оптические эффекты, создаваемые линзой, приводили Вермеера в восторг. Большинство свидетельств содержится в самих его работах. Предметы и фигуры на переднем плане иногда оказываются слишком крупными, некоторые предметы написаны слегка нерезкими, иногда Вермеер передает на холсте эффект гало на ярко освещенных предметах, который невозможно увидеть невооруженным глазом. Итак, Вермеер — художник, который использовал оптические приспособления: об этом свидетельствуют его картины!