Коротеев

Новое время не имеет представления о том, насколько велико число мастеров, чьё наследие, начиная с 1920‑х — 1930‑х годов, складывается в удивительную, богатую событиями историю альтернативного искусства в России. Что такое — история альтернативного искусства? Это опыт осмысления внеположности культуры государственно-бюрократической системе, то есть проект оппозиции культуры и государства, который пытается сформулировать значительная часть творческой интеллигенции.

В 1920 году Василий Андреевич Коротеев поступил на учёбу в Художественно-производственные мастерские печатного дела при 1‑й Образцовой типографии; там произошла встреча с Л. Ф. Жегиным, который стал его учителем, наставником, а потом и ближайшим другом до последних дней жизни. Лев Фёдорович, как и другие преподаватели мастерских, — входил в Союз художников и поэтов «Искусство — жизнь». Больше известный как «Маковец», по названию издаваемого им журнала, Союз объединял ярких и непохожих друг на друга мастеров на основании идеи о нарождавшейся новой, духовной мировой культуре и о первостепенном значении в ней живописи.

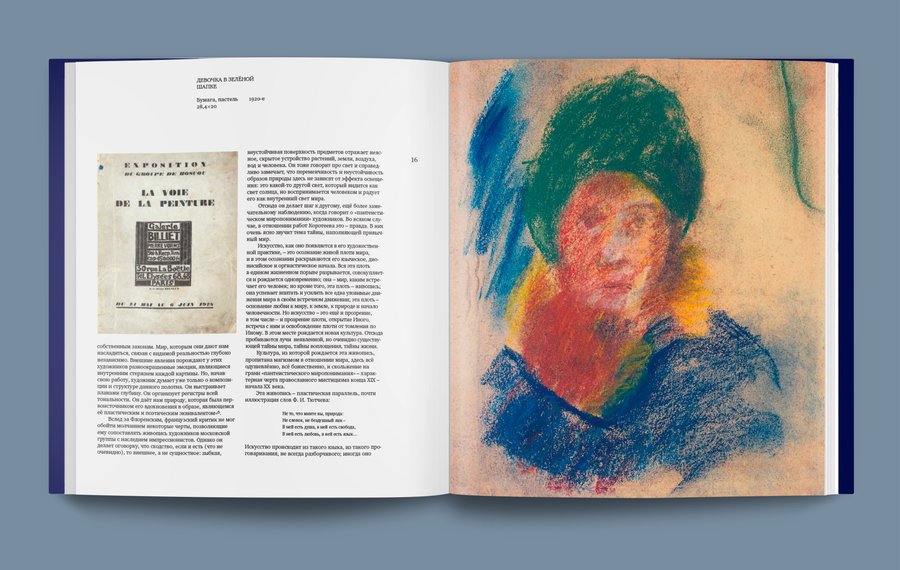

После фактического прекращения деятельности «Маковца» в 1926 году группа приняла название «Путь живописи» и заняла место «Маковца» в расстановке сил между художественными объединениями двадцатых годов.

Связь Коротеева со своими наставниками оказалась особенно глубокой и отразилась на всём его творчестве. Их опыт поиска искусства, изменяющего картину мира, их завет почти аскетичной строгости к себе и требование честной, бескомпромиссной работы оказались созвучны руководившему им чувству жизни как искреннего порыва сквозь условности, общие правила и подсказки здравого смысла.

Творчество Коротеева приближается к тому состоянию, о котором Бердяев сказал: «…Под творчеством я всё время понимаю не создание культурных продуктов, а потрясение и подъём всего человеческого существа, направленного к иной, высшей жизни, к новому бытию.

В творческом опыте раскрывается, что «я», субъект, первичнее и выше, чем «не-я», объект. И вместе с тем творчество противоположно эгоцентризму, есть забвение о себе, устремлённость к тому, что выше меня. Творческий опыт не есть рефлексия над собственным несовершенством, это — обращённость к преображению мира, к новому небу и новой земле, которые должен уготовлять человек».

В 1930 году в Москве в Доме ученых состоялась вторая в России, а фактически третья и последняя выставка группы «Путь живописи». Она же стала последней в жизни тогда ещё молодого художника. В 1930‑м мастеру было всего 24 года. Больше никогда его картины не выставлялись. Но всю жизнь он будет работать вдумчиво, ответственно, самозабвенно. Ему не хватало зрителей, не хватало собеседников, но он методично, настойчиво работал, как будто завтра состоится большая и очень важная выставка и он должен быть к ней готов.

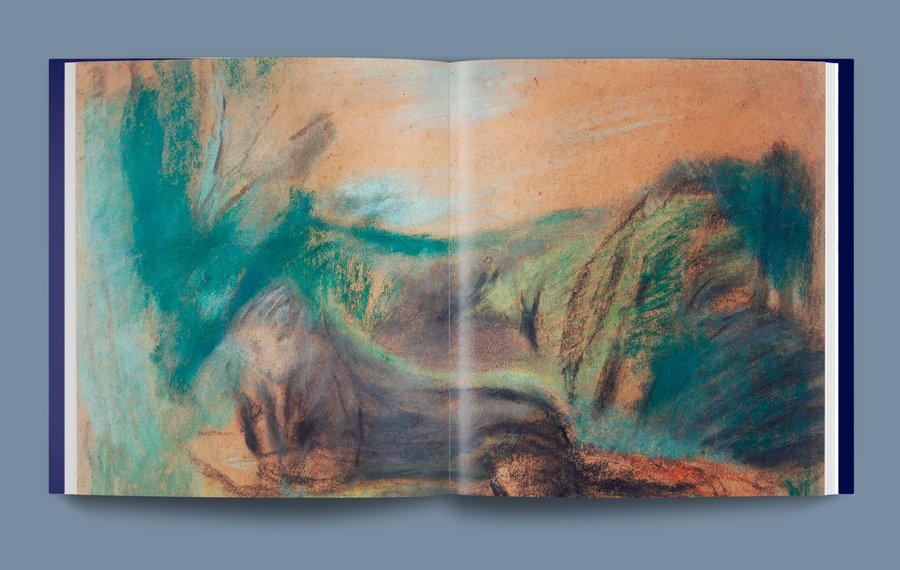

В системе Коротеева художник должен стать очень тонко настроенным и постоянно включённым приёмником, чтобы замечать не только то, что движется, а то, что движет, что приводит мир в движение. Он замечает трудноуловимую составляющую мира, которая близка эмоциональному состоянию места и времени, но не ограничивается им. Его работы очень поэтичны. Они построены на сложной ритмике красок, цвета, на неожиданных сбоях в движении кисти, и на самом деле изменяют привычную оптику видения знакомого места, как поэт изменяет привычную ритмику повседневной речи.

В каждой картине Коротеева есть особая пластическая достоверность мгновения, когда человек и мир открываются навстречу друг другу. Пейзажи, выполненные художником на Воробьёвых горах после войны совершенно буквальны, достоверны и точны. В это трудно поверить зрителю, который впервые встречается с его свободной манерой письма (очень точное определение живописи Коротеева). Наверное, это и есть настоящий реализм второй половины ХХ века.