БУМАЖНАЯ АРХИТЕКТУРА — тема, идея, подача

Это текст моей статьи «Архитектура Ноосферы», опубликованной в № 1 журнала «Архитектура СССР» в 1990 году. Я уверен, что настало время вернуться к захватывающей практике «чистого» творчества, к «искусству для искусства» — чтобы затем, разумеется, обогащенными идеями и образами, вновь обратиться к реализуемым проектам.

На обложке: Михаил Филиппов. Вавилонская башня. 1989. Акварель

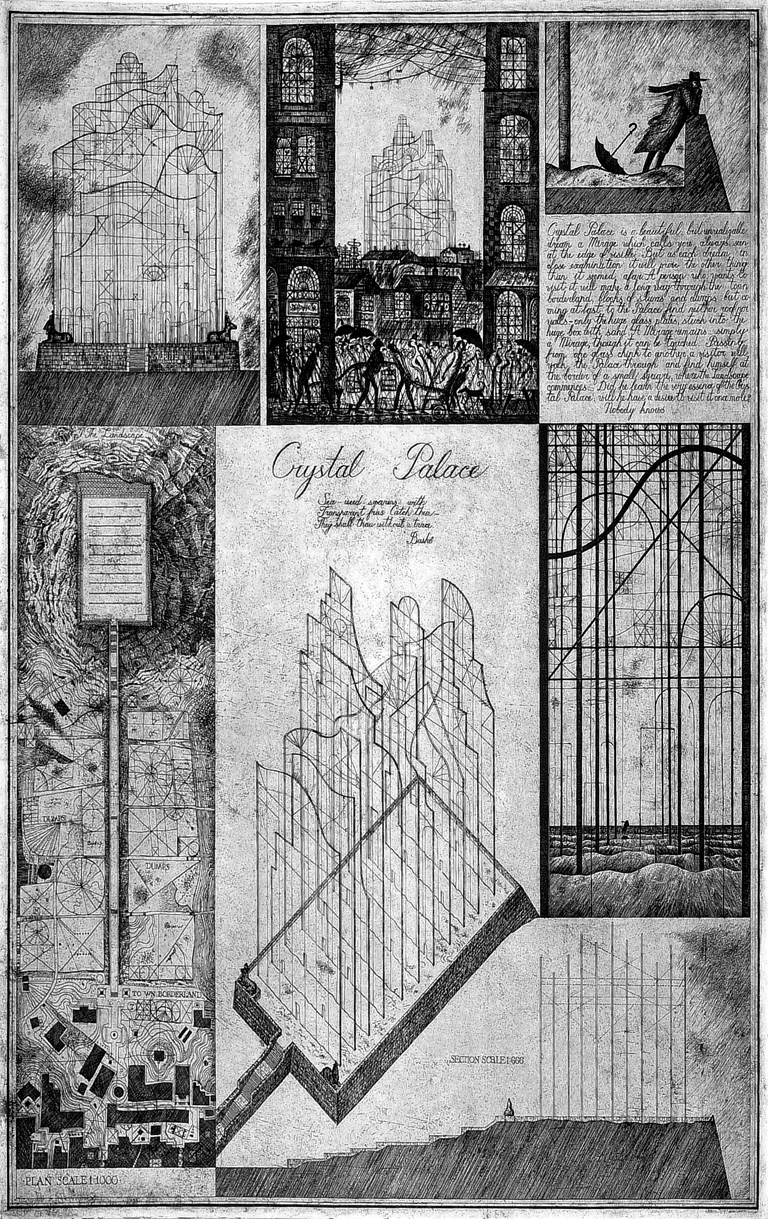

Александр Бродский, Илья Уткин. Хрустальный дворец. 1982/90. Офорт

«Бумажная архитектура» — явление удивительное. Ее никто не планировал, никто не вводил специально. Она возникла сама, поставив нас перед фактом неожиданных побед на международных конкурсах, и с тех пор упрямо не хочет сходить с журнальных страниц и выставочных стендов, хотя мы. казалось бы, отлично понимаем ее второстепенность, неактуальность и даже, быть может, почти полную бесполезность. Что-то упорно не позволяет нам игнорировать эти хрупкие листы, на первый взгляд имеющие весьма отдаленное отношение к искусству строить.

Александр Бродский. Илья Уткин. Кукольный дом. 1990 г.

Хорошо понятно, что побуждает уходить в концептуальное проектирование их авторов: они лишены возможности творчески работать на работе. Но нас-то что заставляет эти работы смотреть? Что побуждает критиков так много об этом писать, причем, как правило, умно, тонко и красиво? И что движет составителями выставок, почти обязательно включающими эти проекты в экспозицию наряду со зданиями — лауреатами высших отечественных наград и архитектурой городов-героев?

«Существует мнение, что участие в зарубежных конкурсах — альтернатива реальному проектированию. Это не так. Это не замена, а необходимая составляющая творческой эволюции архитектора. Д. Буш. Д. Подъяпольский, А. Хомяков.

Логично предположить, что расцвет концептуального творчества обусловлен какими-то объективными причинами, причем, если вспомнить, что конкурсы эти родились не у нас. а в гораздо более благополучных в архитектурном отношении странах, то очевидно, что причины эти носят международный характер и не стоит сводить их лишь к творческой неудовлетворенности советской молодежи. Что-то утратила архитектура в целом в последние десятилетия, сменив наивный героизм «современного движения» на мудрый и застрахованный от крупных неудач конформизм всевозможных «пост». Горькая ирония всеядных компиляций сменила возвышенные мечтания о лучезарном граде. Стремление высокопрофессионально удовлетворить вполне конкретного заказчика вытеснило попытки преобразовать и осчастливить мир: ремесленник (чиновник?) занял место жреца, вождя и поэта.

«Классическое содержание деятельности: решать с максимальным напряжением сил ЭТУ задачу в ЭТОМ месте и в ЭТО время…» В. Глазычев.

Все верно. На утопии лучше смотреть со стороны, а жить в них либо вообще нельзя, либо очень неудобно. И все-таки, в практичном, комфортном, разумно устроенном, не хватающем с неба звезд и отвергнувшем утопии мире есть одна небольшая опасность — неприметная пошлость обыденного. Конечно. мир от нее не погибнет, да и утверждать, что нас неизбежно ожидает участь спутников Одиссея — жертв Цирцеи, тоже, пожалуй, нельзя. Род духовного мещанства, узкий мирок насущного с декором, льстящим эрудиции заказчика. — вот и вся угроза. Велика она или нет? Для кого как. Похоже, что архитекторы-«бумажники». например, посчитали ее достаточной и вступили в борьбу, стремясь прорвать «покрывало Майи» (правда, в отличие от «дионисийского искусства» Ницше их творения скорее «дионисийские по форме, аполлоническое по содержанию»). Как они борются? Как ни банально звучит. — красотой. Есть три кита, на которых держится все обаяние концептуальных проектов: красота Темы, красота Идеи и красота Подачи.

КРАСОТА ТЕМЫ

«Стиль 2001 года». «НUМА-2000». «Стеклянная башня». «Атриум», «Хрустальный дворец», «Бастион сопротивления»… Можно подумать, что уже много лет помимо известных проводится еще один, негласный суперконкурс: на лучшую конкурсную тему. Многие из названий вполне хороши сами по себе, без проектных разработок. За каждым таким словосочетанием — неохватный корпус идей, ассоциаций, метафор и символов, обширный культурный пласт, часто — огромная собственная история, неотделимо сопутствующая этим закавыченным словам и сопровождающая их в сознании любого образованного человека. Даже посредственный архитектор, разрабатывающий подобную тему, почти гарантирован от опошления. Духовная интенция достаточно сильна, вектор творчества, заданный ею, велик настолько, что его хватает и неталантливым.

Александр Бродский, Илья Уткин. A Hill with Hole.

Красота конкурсных тем влечет за собой и стремление к красоте девизов. «Безымянная река», «Форум тысячи истин»? «Монплезир», «Человек-Про¬странство-Время», «Интеллектуальный взрыв», «Ойкумена»? «Glasstonehenge»… Каждое удачное название — сложная смысловая конструкция, тонкий подвижной механизм, собранный из архетипов культуры и чутко реагирующий на тот контекст, куда помещает его судьба, — на метафизику графического листа, на диалектику эрудиции зрителя. Многое пишется иным языком, набирается строгой латынью. И не стоит спешить с патриотическим гневом. В этом своя романтика — та же, что и в хрупких свитках старинных карт, навсегда сберегающих белые пятна, и в почтовых марках далеких колоний, когда-то доставленных с островов чайным клипером или дымящим колесным пароходом.

КРАСОТА ИДЕИ

Это главное в концептуальном проектировании. Тема дает задачу, уравнение со всеми неизвестными. Методы решения различны и плохо поддаются анализу, но тайну все же можно приоткрыть. Оптимальный результат, как правило, приходит через парадокс. Нечто несовместимое, разнополюсное сталкивается вдруг в казалось бы незамысловатом предложении. и в вакууме недоговоренного, в разрядной искре идеи рождается нечто — особый, потайной смысл, иррациональный отблеск истины о мироздании. прорвавшийся на миг сквозь жесткую клетку банальной логики, той самой, что позволяет нам узнавать лишь предопределенное уже ее структурами и выбирать из преданных путей, слепо минуя простертые вокруг бесконечные лабиринты интуиции.

Хрустальный дворец манит путника, как мираж, и оказывается миражом, пусть даже осязаемым. Как будто бездонный колодец, хранящий небо и звезды антиподов, всегда, в любой шторм остается в море квадрат идеальной глади, не подвластный своеволию волн. Каменные хороводы кромлехов — таинственных языческих святилищ — как будто магической силой подняты вдруг к небесам, откуда в другом месте свесился опрокинутый сказочный град с башенками, куполами и колокольнями.

«Правильный ответ всегда можно найти… или подобрать. Но как только он прозвучит, рассеется таинство игры. Все встанет на свои места. Утонченный минимализм превратится в убожество… И все созданное разлетится вдребезги». Д. Буш. Д. Подъяпольский, А. Хомяков

Дмитрий Буш. Александр Хомяков. Дмитрий Подъяпольский. Складная Родина Жилище для экстремальных условий. 1990. Тушь. рапидограф

КРАСОТА ПОДАЧИ

Об этом немало написано. Изощренная графика — непременный атрибут таких проектов, вне ее они просто не способны существовать. Однако просто виртуозного мастерства недостаточно, здесь есть и определенные законы. Так, хотя эти листы исполнены исключительно архитекторами и на тему архитектуры, техника редко напоминает обычные проектные документы, скорее наоборот — последние начинают подражать своим концептуальным собратьям.

Конкурсные же работы явно не являются простыми изображениями, проекцией задуманного. Каждый лист — окно за пределы нашего бытия в другую реальность, отличную от обыденной, живущую по собственным законам как в физике, так и в логике. Поэтому техника, как правило, избирается та. что наиболее далека от иллюзорных воспроизведений. Чаше всего это черно-белая графика, тушь — перо или офорт, особое искусство балансирования на грани условного и реального, где белый цвет — это и плоское поле бумаги, и светоносный эфир пространства, а линия — контур объема и танец пера. Цвет встречается реже и, как правило, тоже условный.

Александр Бродский. Илья Уткин. Forum de mille veritatis. 1987-90. Офорт

Многие проекты выполнены на прозрачных материалах, покрыты целлулоидным глянцем. Концептуалисты вообще оказались подвластны чарам зеркал и кристаллов, магии стекла и хрусталя. «Зеркальная плита покоя». «Хрустальный дворец». «Стеклянный монумент для 2001 года». «Стеклянный монумент полярной оси мира»… И вряд ли причина лишь в том. что спонсор конкурсов — фирма «Централ гласе». «Чтобы понять мотив хрустальной горы, мы должны помнить, что в эту страну отправляются, чтобы получить власть над животными, власть над жизнью и смертью, над болезнью и исцелением». В. Пропп возвращает нас к теме, уже прозвучавшей чуть выше. Что это за край, где сияют прозрачные горы? Тот самый, куда отправлялся Орфей, тот. с которым мистически связана тема стеклянного и золотого.

«Очень ранней формой…волшебного средства, добываемого в ином мире и применяемого для всяких видов волшебных действий, служит… горный хрусталь или также кварц». В. Пропп

Мир иной… Впрочем, не стоит пугаться. Иных миров бесконечное множество. и чтобы в них побывать, совсем не обязательно расставаться с жизнью. Любой настоящий художник, подобно возлюбленному Эвридики. регулярно уходит туда, где власть его беспредель¬на. и мы вольны следовать за ним. ничего не боясь, кругами фантазий. Ну а «бумажная архитектура» — к какому миру обращена она? Мы почему-то упорно примеряем ее на себя, и, неудовлетворенные, требуем призвать «расшалившихся» авторов к порядку, приставить их к делу, дать возможность строить в натуре.

«…Всякое бегство от реальности иллюзорно, и только реальным делом мы изменяем мир. Хочется верить, что большой творческий потенциал авторов концептуальных проектов найдет достойное применение в практике современной архитектуры». М. Тумаркин

«Рабочие места с ответственностью ожидают молодых людей, тешащих себя до времени архитектурными грезами». С. Карпов

Но почему, собственно, мы решили, что эта восхитительная среда предназначена именно нам? Она уже заселена. Из проекта в проект путешествует у Уткина и Бродского странный человечек с зонтиком и в макинтоше, с высоко поднятым воротником и в низко опущенной шляпе. Вряд ли вы встретите его среди нас, он из Зазеркалья, возможный знакомец Алисы. И некто в коротком плаще, с развевающимися волосами, гостящий в работах Белова, — вероятно. маленький принц с далекой планеты. Карнавальными масками, персонажами веселых комедий, а вовсе не «героями нашего времени» полон и «Атриум» Филиппова и Бронзовой.

Подлинное пространство «бумажной архитектуры» не совпадает ни с одним из привычных нам измерений, существуя за пределами осязаемого бытия, в альтернативном мире ноосферы. Термин этот в последнее время все чаше поминается всуе и скоро, к сожалению, будет столь же неприлично банален в устах профессионала. как ныне слово «среда». Однако обойтись без него мы не можем и. кроме того, используем его в данном случае не столько в приземленно-геологическом смысле В. Вернадского, сколько в более редком у нас возвышенно-планетарном понимании П. Тейяра де Шардена.

«Гармонизированная общность сознании, эквивалентная своего рода сверхсознанию. Земля не только покрывается мириадами крупинок мысли, но окутывается единой мыслящей оболочкой, образующей функционально одну обширную крупинку мысли в космическом масштабе. Множество индивидуальных мышлений группируется и усиливается в акте одного единодушного мышления». П. Тейяр де Шарден

Именно в этой оболочке мысли и действуют в первую очередь авторы концептуальных проектов, ее же и «надстраивают», заполняя все новыми и новыми идеями. Homo ludens — Человек Играющий, неизбежно оказывается Homo creator — Человеком Созидающим, даже если материальный носитель созданного — лишь тонкая линия на хрупком листе.

«Так архитектор накапливает представления о темных тоннелях, белых залах, широких площадях, куполах и крышах, блестящих поверхностях. прозрачных стенах. витражах. Каждый архитектор переполнен подобными видениями, живет ими. рассказывает о них коллегам. строит из них в своих мечтах „воздушные замки“. И. Лежава

„Самым главным для меня в конкурсном проектировании является возможность продумать полноценный пространственный мир и заселить его причудливыми персонажами. каждый из которых живет в этом мире по законам, мной установленным и в то же время не противоречащим законам здравого смысла“. М Белов

Космизм мироощущения, планетарный масштаб видения большинства лучших проектов вполне соответствуют их ноосферному бытию. Так течет в нефе-русле сквозь пронизанный лучами офортных ссадин хаос вселенной «безымянная река» Уткина и Бродского, не имеющая ни истоков, ни устья… Трехмерный «Атриум» Филиппова и Бронзовой оборачивается в плоскости листа гигантским циферблатом, 24 деления которого — не часы и минуты, а века и века… Казалось бы, что может быть космического в прозаическом центре досуга и общения? Но вот в проекте Левянта, Лобачева и Шалмина купольное здание — возможно планетарий — совмещается с жесткой структурой, упорядочивающей грубую материю холма.

Михаил Филиппов. Надежда Бронзова. Атриум. Конкурс Central Glass. Токио. 1985. Первая премия

«…Местоположение — Южный Полюс… Идея — на расстоянии — одинокая стальная ферма, вблизи — контакт с бесконечностью. Стеклянная призма, хранящая отрезок земной оси».

Ю. Аввакумов, М. Белов, С. Подъемщиков «Стеклянный монумент полярной оси мира», конкурсный проект. 1986.

Ну что ж. пожалуй, пора взглянуть и на реверс медали. Несмотря на всю своеобразность «бумажных» работ, еще никто не решился отказать им в звании «архитектурных». Показательно, кроме того, что «играют» в них исключительно архитекторы; представители других творческих цехов явно посчитали такие конкурсы не своим делом. Что же роднит эти хрупкие замки зыбкого мира идей с реальным проектированием. с настоящей архитектурой, что «стоит», тяжело опираясь на грунт, подчиняясь суровым законам тектоники. и обретает красоту, демонстрируя способы преодолеть собственный вес? Возможно, секрет как раз в том. что разница вообще не столь велика, как мы привыкли думать. Ведь и обычная «большая» архитектура как вид искусства существует только в надматериальном мире идей, в ноосфере, осуществляя себя лишь через наше сознание и оставаясь в реальности не более чем строительством.

Юрий Аввакумов, Михаил Белов. Погребальный небоскреб, или столичный самовозводящийся колумбарий. 1983. Шелкография

Мысль эта вовсе не так заумна, как может показаться на первый взгляд. Возьмем обычную книгу. Как сугубо материальный предмет она годится в качестве пресса или приспособления для засушки гербария. Текст, пусть даже гениальный, существует как бы вне ее и не извлекаем, если нет читателя. Без человека книга мертва. То же и в архитектуре. Эстетическая информация, «высказанная» языком зодчества, равно выразима не только камнем, стеклом и бетоном, но и бумагой. ведь считывание все равно происходит не на фасадах, а у нас в голове.

Однако коль скоро мы не видим принципиальных различий между бумажной и реальной архитектурой, разумно предположить, что какие-то свойства. присущие пока лишь концептуальным проектам, рано или поздно воплотятся и в материале. Быть может даже борьба с «прозой жизни», с обыденным. негласно ведущаяся «бумажниками». рано или поздно призовет под свои знамена их практикующих коллег? Дороги указаны, пути известны. Один из них в пафосе текста, воплощенного Темой, Идеей, Подачей — особого смысла, пусть даже затемненного эзотерической метафорикой языка зодчества.

«Эти проекты — скорее некие фантазии на тему архитектуры. Причем архитектура является уже не целью, а средством для выражения более общих, философских концепций. У каждого, кто вникает в смысл этих работ, создается ощущение, что ему рассказывают языком архитектуры притчу, наполненную парадоксами, тонкими аналогиями и поэзией.» Д. Зайцев

Текст, содержание, смысл — как раз то, чего и стремился лишить архитектуру скорый на расправу XX в., обрекая эту царицу быть смиренной служанкой насущного. Модернизм вообще отрицал право на речь, стремясь к бессловесной машине. его постройки сравнимы с чистым листом (в том. что на самом деле это не так. обычно заслуга не авторов). Р. Вентури и затем постмодернисты шумно прославили бессвязный лепет деталей, набор случайных слов, пусть даже рифмованных.

Быть может, современная «бумажная» архитектура — это третий звонок, предчувствие новых событий в архитектуре реальной, когда концептуальные листы станут листами пророков? И не грядет ли теперь предсказанное фантастической графикой иное направление, какой-нибудь «Пост-пост». «Транс-пост» или «Мета-пост», что вернет зодчеству право на «слово», на поэзию и философию, на утонченные идеи и прекрасные образы?

Дмитрий Шелест. Алексей Шелест. Profundus. 1985. Калька. светокопия

Конечно, осуществить «бумажный» проект — означает убить и его, и его же концепцию. Но если реальные постройки сами вновь обретут умение «говорить»? Печать немоты падет с городов, возвращая ушедшее с эпохой великих стилей, когда и храмы, и простые жилища красноречиво повествовали о мире, богах и о людях. К архитектуре вернется пафос космических тем и великих целей, вернется воля и смелость творить, презирая смиренные компиляции чужих форм и идей. И каждый архитектор, решая ЭТУ задачу, в ЭТОМ месте и в ЭТО время, будет помнить, что этим он строит и мир.